≪第108号アリアCD新譜紹介コーナー≫

その3 2020/8/4〜

8/7(金)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

.

MIRARE MIRARE

|

|

|

世界初録音

広瀬悦子が幻のカルクブレンナー編「第9」

合唱も本格合唱団です!

ベートーヴェン(カルクブレンナー編):

交響曲第9番ニ短調Op.125「合唱」(全曲)

(フランス語歌唱) |

広瀬悦子(ピアノ)

セシール・アシーユ(ソプラノ)

コルネリア・オンキオイウ(メゾソプラノ)

サミー・カンプス(テノール)

ティモテ・ヴァロン(バス)

エカテリンブルグ・フィルハーモニー合唱団

アンドレイ・ペトレンコ(終楽章指揮) |

リストとは全く異なる超絶技巧、歌唱はフランス語。広瀬悦子が幻のカルクブレンナー編「第9」に挑戦!

録音:2020年1月29日-2月1日/ナント市イヴェント・センター/輸入盤・日本語帯・解説・歌詞対訳付

今年5月のラ・フォルジュルネ音楽祭で上演され話題を集めるはずだった幻の「第9」の登場です。

ベートーヴェン・イヤーの2020年には多くのピアニストがリスト編の交響曲第9番「合唱」をとりあげていますが、こちらは19世紀初頭のカルクブレンナーによる編曲で、もちろん世界初録音。

キングインターナショナルが楽譜を提供し、パリ在住でフォルジュルネ音楽祭でもお馴染みの広瀬悦子の壮絶な演奏が実現しました。

フリードリヒ(フレデリック)・カルクブレンナー(1785-1849)

はドイツ人ながらパリに住み大成功したピアニストで作曲家。何よりも若きショパンが熱烈に崇拝し、弟子入りを切望したことで知られています。

作曲家としては4篇の協奏曲をはじめ多くのピアノ曲を残し、いずれも技巧的で派手な効果に満ちています。

1837年にはベートーヴェンの交響曲全9曲をピアノ独奏用に編曲し、ベートーヴェン好きのフランス王ルイ・フィリップに献呈しました。リストもやや遅れて編曲に挑みましたが、第9だけは断念し26年後の1864年にようやく行なったとされます。

カルクブレンナー編は、少年時代のワーグナーが1830年に行なった版に次ぐ史上2つ目、それもピアノ界に君臨する大物によるものとしては第1

号となります。

カルクブレンナーは10歳の時にベートーヴェンの前で弾き、彼から輝かしい将来を予言されたといわれます。古典派時代にピアノを習得したため、リストのような合理的テクニックではなく正攻法の書法を駆使しています。その難しさはすさまじく、一筋縄ではいかないものの広瀬悦子は持ち前の超絶技巧で克服、驚くべきことにナントのラ・フォルジュルネ音楽祭期間中に強行録音されました。

広瀬の演奏は正確で曖昧なところはなく、轟くフォルテからオシャレな歌い回しまで絶品。さらにピアノの表現力と音色を知り尽くしていたカルクブレンナーは「第9」からベートーヴェン後期のピアノ・ソナタのような音世界を導き出しているのも興味津々です。

カルクブレンナーはワーグナーのように終楽章の声楽パートを残しましたが、なんとシラーの「歓喜の歌」をドイツ語ではなくシャルルマーニュによるフランス語訳を用いています。

この録音でもニュアンスを重視するためフランス系歌手を起用。合唱はロシアのエカテリンブルグ・フィルハーモニー合唱団で、声の音圧も物凄い迫力で感動的。マリインスキー劇場の合唱指揮を務めるアンドレイ・ペトレンコが見事に統率しているのも聴きものです。

「第9」好きなら目から鱗の落ちることの連続、たいへんな時代への日本、フランス、ドイツ、ロシア共同のエールとして響きます。

|

CALLIOPE CALLIOPE

|

|

|

フレデリック 〜

ハープによるショパンのマズルカ、夜想曲、ワルツ集 |

アレクサンドル・ボルダチョフ(ハープ) |

練習曲変イ長調 Op.25-1《エオリアン・ハープ》/夜想曲嬰ハ短調

Op.posth./

マズルカ ハ長調 Op.24-2/マズルカ ト短調

Op.24-1/ワルツ ヘ短調 Op.70-2/

マズルカ ハ長調 Op.68-1/マズルカ イ短調

Op.68-2/マズルカ ヘ長調 Op.68-3/

マズルカ ヘ短調 Op.63-2/マズルカ ハ長調

Op.56-2/前奏曲ロ短調 Op.28-6/

夜想曲ホ短調 Op.posth./ワルツ ロ短調 Op.69-2/前奏曲ホ短調

Op.28-4/

幻想即興曲 Op.posth./前奏曲ニ長調 Op.28-5 |

天才ハーピスト、アレクサンドル・ボルダチョフ。ハープが奏でる"ピアノの詩人"ショパンの名作集!

1曲〜数曲ではなく全編がハープによるショパン・プログラムを披露してくれるのは、2018年「第28回」青山音楽賞青山賞の受賞者であり、現在、スイスのチューリッヒを活動の拠点とする当代有数の男性ハーピストの1人と称される天才、アレクサンドル・ボルダチョフ!

9歳でリトアニア国立管弦楽団と共演し国際的なデビューを果たし、チューリッヒ芸術大学に留学。ザハール・ブロン・チェンバーのメンバーとして活躍した後、2015年からは名門ボリショイ劇場のゲスト・ソロ・ハーピストとしても活躍している俊才です。

「ハープ・フェスティヴァル・チューリッヒ」の創設、さらには2018年のサッカー・ワールドカップの開会式で演奏される楽曲の作曲など、「多才」の二文字が相応しい世界的ハーピストが、ピアノの詩人ショパンの名作の数々を、ハープの音色でどのように聞かせてくれるのか、要注目です!

※録音:2018年11月5日−6日、サンクトペテルブルク・フィルハーモニー大ホール(ロシア)

|

.

COLLEGIUM COLLEGIUM

|

|

|

ラッター&ケンブリッジ・シンガーズの名盤復刻

アレグリ「ミゼレーレ」、タリス「40声のモテット」!

ア・バンケット・オヴ・ヴォイス 〜 多声部合唱のための音楽

ゲレーロ:2人のセラフィム/

アレグリ:ミゼレーレ/

カルダーラ:十字架につけられ/

ザムエル・シャイト:よい羊飼いはよみがえられた/

タリス:御身よりほかにわれは(40声のモテット)/

フィリップス:アヴェ・レジナ・チェロルム/

ブラームス:祝辞と格言/

メンデルスゾーン:われら人生の半ばにありて/

メンデルスゾーン:聖なるかな/

J.S.バッハ:主に向かって歌え、新しい歌を |

ジョン・ラッター(指揮)

ケンブリッジ・シンガーズ |

ラッター&ケンブリッジ・シンガーズの名盤復刻!アレグリ「ミゼレーレ」、タリス「40声のモテット」!

☆ジョン・ラッター&ケンブリッジ・シンガーズの名盤復刻!

☆アレグリの「ミゼレーレ」やタリスの「40声のモテット」をケンブリッジ・シンガーズが歌う!

日本でも絶大な人気を誇る、イギリスを代表する合唱界の巨匠ジョン・ラッター(1945−)。

ラッターの自主レーベル「Collegium(コレギウム)」で1993年に録音され、長らく廃盤となっていた「ア・バンケット・オヴ・ヴォイス(声の宴)」がうれしい復刻となります。

「多声部合唱のための音楽(Music for multiple

choirs)」と副題のついたこのアルバムでは、多声部音楽の代表作であるトマス・タリスの「40声のモテット(Spem

in alium)」や、教会音楽史上最高傑作の1つ、グレゴリオ・アレグリの「ミゼレーレ」など、初期ポリフォニーの名曲を中心に、J.S.バッハやブラームス、メンデルスゾーンらによる二重合唱や多声部のためのモテットも収録した見事なプログラム。キャロライン・アシュトンやパトリック・クレイグらの名歌手をジョン・ラッターが率いた名唱が、現代のデジタル・リマスターによって蘇ります。

※録音:1993年2月、ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン大ホール(イギリス)

※リマスター:2020年5月

|

.

FONE FONE

|

R2SACD061

(2SACD HYBRID)

特別価格 ¥4857+税 |

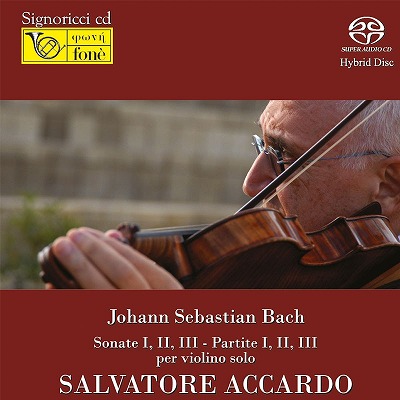

2007年に録音された、アッカルド2度目のバッハ無伴奏!

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ全集 |

サルヴァトーレ・アッカルド(ヴァイオリン) |

|

2SACD061

(2SACD HYBRID)

特別価格 ¥3900→\3590

|

☆イタリアの偉大なヴァイオリニスト、サルヴァトーレ・アッカルド!

☆30年以上の時を経て、2007年に満を持して再録音された2度目のバッハ無伴奏!

☆2挺のヴァイオリンを弾き分けた美しく純度の高いバッハを、シニョリッチ・システムの高音質録音で。

イタリアの偉大なヴァイオリニスト、サルヴァトーレ・アッカルド2度目のバッハ無伴奏!

1976年の初録音から30年以上の時を経て、2007年に満を持して再録音した際の記録がこちら。衝動的なフーガ、夢のようなアダージョと、巨匠らしい風格漂う解釈、そして見事な技巧と明るく華やかな音色によって、美しく純度の高いバッハが繰り広げられています。

使用楽器は、ソナタ第1番〜第3番とパルティータ第3番がストラディバリウス「ハート」(1727年製)、残りはマッジーニ「ジョルジオⅢ°」(1620年製)と楽曲により使い分けられ、表現の違いとともに楽器の違いを楽しむことができます。

録音はアッカルドと25年以上の付き合いがあるジュリオ・チェーザレ・リッチによって、素晴らしい音響効果を持つイタリアの中規模な教会で行われ、ノイマンU47、U48、M49の伝説的なマイクを使用、マスタリングはFONEレーベルの売りでもあるシニョリッチ・システムを用いて行われました。編集は一切行われていないので、全てのトラックは演奏されたままのナチュラルな状態で聴くことができます。

※録音:2007年9月24日ー29日、カプチン修道会教区教会(イタリア、ペッチョリ))/Stereo、限定盤

|

| . |

2SACD125

(2SACD HYBRID)

【旧譜】

特別価格 ¥3900 →\3590 |

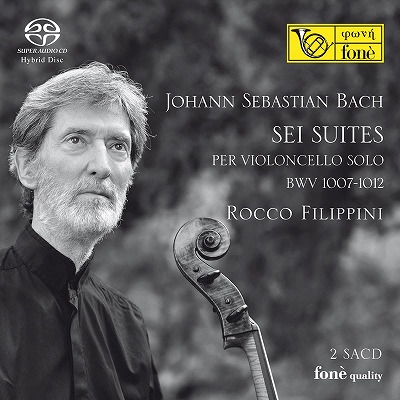

ロッコ・フィリッピーニの2度目となる無伴奏チェロ組曲全曲

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 BWV.1007-1012(全曲) |

ロッコ・フィリッピーニ(チェロ) |

イタリア・ルガーノ生まれのチェリスト、ロッコ・フィリッピーニの2度目となる無伴奏チェロ組曲全曲録音。ノイマンU47、U48、M49の伝説的なマイクを使用した、

イコライゼーションなしのナチュラルな録音で、フィリッピーニの円熟した音楽性とシンプルかつ力強い演奏をストレートに味わうことができます。

ロッコ・フィリッピーニはピエール・フルニエに師事し、1964年にはジュネーブ国際コンクールで優勝、その後すぐにコンサートチェリストとしてのキャリアをスタートさせました。

レパートリーは17世紀の音楽から現代音楽の最も大胆な作品まで多岐にわたり、ルチアーノ・ベリオやサルヴァトーレ・シャリーノといった現代作曲家が彼に作品を捧げています。

1968年にはヴァイオリニストのマリアーナ・シルブ、ピアニストのブルーノ・カニーノとともに「ミラノ三重奏団」を結成、1992年には「アッカルド四重奏団」の創設メンバーとなり、指揮活動や教育活動含めさまざまな分野で活躍しています。

※録音:2012年8月、ペルジオ・フラッコ劇場(イタリア、ヴォルテッラ)/Stereo、限定盤

|

| |

SACD167

(1SACD HYBRID)

【旧譜】

¥2700 |

デュエッタンゴ 〜 ピアソラ:作品集

ワルツになった詩(ピアノとヴォーカル)/ブエノスアイレスの春(ピアノとバンドネオン)/

天使のミロンガ(ピアノとバンドネオン)/

受胎告知のミロンガ(ピアノ、バンドネオン、ヴァイオリン、ヴォーカル)/

アディオス・ノニーノ(ピアノとバンドネオン)/

オブリビオン(忘却)(ピアノ、バンドネオン、ヴァイオリン、ヴォーカル)/

エスクアロ(鮫)(ピアノ、バンドネオン、ヴァイオリン)/タンゲディア(ピアノとバンドネオン)/

天使の死(ピアノとバンドネオン)/ミケランジェロ70(ピアノ、バンドネオン、ヴァイオリン)/

ビオレンタンゴ(ピアノとバンドネオン)/街路樹と煙突に寄せる手紙(ピアノとヴォーカル) |

フィリッポ・アルリア(ピアノ)、チェーザレ・キアッキアレッタ(バンドネオン)、

フェルナンド・スアレス・パス(ヴァイオリン)、セシリア・スアレス・パス(ヴォーカル) |

最高峰のタンゴ・ヴァイオリニスト、フェルナンド・スアレス・パスも参加!Foneの高音質で愉しむピアノとバンドネオンの二重奏!

ピアソラ作品において、六重奏曲あるいは四重奏曲の中の要素として2次的な役割を果たすことの多いピアノと、ヴァイオリンと独占的に対話をすることの多いバンドネオンにスポットライトを当てた1枚。

ピアノを担当しているフィリッポ・アルリアは、ピアノとバンドネオンが単独でも見事に相互作用し、必要に応じてヴァイオリンやヴォーカルと対話することで、ヴィルトゥオジティと重要な音の存在感を失わずにいられることをこの録音で証明したい、と述べています。

本アルバムは作曲者のピアソラと、いくつかのトラックで演奏に参加している元ピアソラ楽団のヴァイオリニスト、フェルナンド・スアレス・パスに捧げられています。ヴォーカルのセシリアは彼の娘で、彼女の繊細な歌声がアルバムに説得力を加えています。一流の演奏をクリアな録音でお楽しみください。

※録音:2015年7月、ピアネッロ・ヴァル・ティドーネ市立劇場/Stereo、限定盤

|

| |

SACD145

(1SACD HYBRID)

【旧譜】

¥2700 |

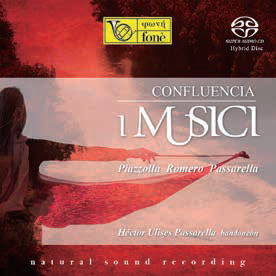

ピアソラ、ロメロ、パサレジャ:作品集

ピアソラ:

10月の歌(弦楽のための)、

室内オーケストラのための3つの小品

(前奏曲/フーガ/ディベルティメント)

エクトル・ウリセス・パサレジャ(1955-):リオプラテンセ組曲*

アルデマーロ・ロメロ(1928-2007):弦楽のための組曲 |

イ・ムジチ合奏団

エクトル・ウリセス・パサレジャ(バンドネオン)* |

世界最高のバンドネオン奏者の一人、エクトル・ウリセス・パサレジャ(パッサレッラ)が参加した、イ・ムジチ合奏団のラテンアメリカ・アルバム!

バロック・ブームの火付け役として日本でも人気の高いイ・ムジチ合奏団。彼らは中南米の音楽にも積極的に取り組んでおり、本アルバムではアルゼンチンのピアソラ、ウルグアイのパサレジャ、ベネズエラのロメロと、ラテンアメリカの国々から3人の作曲家を取り上げています。

多くの曲にフーガ楽章が含まれていることからも分かるように、これらの作品にはタンゴだけでなく、バロックの要素もふんだんに取り入れられており、イ・ムジチ合奏団にはうってつけのレパートリーといえるでしょう。パサレジャの《リオプラテンセ組曲》にはパサレジャ自身がバンドネオンで参加しており、その名技にも注目です。

※録音:2015年3月、オーディトリアム・セラフィカム(イタリア、ローマ)/Stereo、限定盤

|

| |

SACD097

(1SACD HYBRID)

【旧譜】

¥2700 |

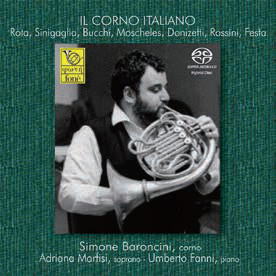

イタリアのホルン作品集

ニーノ・ロータ:山の城(ドメニコ・チェッカロッシ編)(ホルンとピアノのための)

レオーネ・シニガーリャ:2つの小品 Op.28(ホルンとピアノのための)

アンニバーレ・ブッキ:3つの歌(ホルンとピアノのための)

モシェレス:ロッシーニのアルバムの綴り「主題と変奏」

Op.138b(ピアノとホルンのための)

ドニゼッティ:不吉な愛(Dirsi addio)(ソプラノとホルン、ピアノのための)

ロッシーニ:幻想曲(ジャック=フランソワ・ガレ編)(ホルンとピアノのための)

ロッシーニ:前奏曲、主題と変奏(ホルンとピアノのための)

ファブリツィオ・フェスタ:Dolce lumen(ソプラノとホルン、ピアノのための)

ファブリツィオ・フェスタ:Forse davvero(ソプラノとホルン、ピアノのための) |

シモーネ・バロンチーニ(ホルン)、アドリアーナ・マルフィージ(ソプラノ)、

ウンベルト・ファンニ(ピアノ) |

珍しいレパートリーを含む、イタリアのホルン作品集。のびのびとした明るく朗らかな音から、野性味あふれる刺激的な音まで、バロンチーニのホルンを空気感まで捉えた名録音です。(マイクはノイマンのU47とM49を使用。)

ドニゼッティとフェスタの作品ではソプラノが参加し、ホルンとともに美しいハーモニーを奏でています。登山家でもあったレオーネ・シニガーリャ(1868-1944)の《2つの小品》は20世紀初頭に書かれたもので、サン=サーンスやプーランクのような、やさしさと新古典主義的なユーモラスさが同居する佳品です。

※録音:1997年3月、サン・フランチェスコ教会(イタリア、スキーオ)/Stereo、限定盤

|

.

SIGNUM CLASSICS SIGNUM CLASSICS

|

|

|

イアン・ペイジ&モーツァルティスツ

疾風怒濤 Vol.2

ハイドン:交響曲第39番ト短調

グルック:歌劇 《パリーデとエレーナ》より

「ああ、私のやさしい熱情が」、

「Tutto qui mi sorprende‛&

Le belle immagini」

ヴァンハル:交響曲ニ短調(Bryan d1)

ハイドン:《スターバト・マーテル》より

「あなたと共に涙を流させ」

ミスリヴェチェク:歌劇 《セミラーミデ》より

「Tu mi disprezzi ingrato」

J.C.バッハ:交響曲ト短調 Op.6-6 |

モーツァルティスツ

イアン・ペイジ(指揮)

イーダ・レンスレーヴ(ソプラノ) |

イアン・ペイジ&モーツァルティスツ。新大型プロジェクト、「疾風怒濤」第2巻!

☆モーツァルトのスペシャリスト、イアン・ペイジとモーツァルティスツ。

☆新たな大型プロジェクト、「疾風怒濤」第2巻は、ハイドン、ヴァンハル、J.C.バッハの交響曲と、スウェーデンのメゾ、イーダ・レンスレーヴが歌うオペラ・アリア!

クラシカル・オペラを指揮したモーツァルトの初期作品録音で名を馳せたモーツァルトのスペシャリスト、イアン・ペイジ。

イアン・ペイジが2017年に結成した新しいアンサンブル、「モーツァルティスツ」による新たな大型プロジェクト、「疾風怒濤(シュトゥルム・ウント・ドラング)」!

1760年代から1780年代に芸術界を席巻した疾風怒濤運動を探求する全7巻に及ぶシリーズで、ハイドン、モーツァルト、グルックらの傑作から、知られざる作品、軽視されていた佳作などを組み込んでいく意欲的なプロジェクト。

ハイドンの「受難」交響曲と、ヨンメッリ、ベック、トラエッタらのレア・レパートリーを組み合わせた第1巻(SIGCD619)は、英グラモフォン誌で「エディターズ・チョイス」を獲得するなど成功を収めました。

続く第2巻はすべて1765年から1770年の間に作曲された作品で、フランツ・ヨーゼフ・ハイドン、ヨハン・バプティスト・ヴァンハル、ヨハン・クリスティアン・バッハ(大バッハの第11男)の交響曲に、スウェーデンのメゾ・ソプラノ、イーダ・レンスレーヴが歌う、クリストフ・ヴィリバルト・グルック、ヨセフ・ミスリヴェチェクらのオペラ・アリアを挟んだ構成です。

イアン・ペイジ率いる古楽器の名手たちの演奏で、直感的でダイナミックな「疾風怒濤」の風を現代に吹き込みます。

※録音:2020年1月10日−13日、セント・ジョンズ・スミス・スクエア(ロンドン)

疾風怒濤 Vol.1 |

|

|

いいじゃないか!イアン・ペイジとモーツァルティスツ

疾風怒濤 Vol.1

グルック:《ドン・ファン》より 最後のシーン

ヨンメッリ:《フェトンテ》より Ombre che

tacite qui sede

ハイドン:《歌姫》より Non v'e chi mi aiuta

フランツ・イグナーツ・ベック:交響曲ト短調

Op.3-3

トラエッタ:《ソフォニスバ》より

Crudeli, ahime, che fate、Sofonisba,

che aspetti?

ハイドン:交響曲第49番ヘ短調 《受難》 |

モーツァルティスツ

イアン・ペイジ(指揮)

キアラ・スケラート(ソプラノ) |

イアン・ペイジ&モーツァルティスツ。新大型プロジェクト、「疾風怒濤」始動!

※録音:2019年1月4日−6日、セント・ジョンズ・スミス・スクエア(ロンドン)

なぜこういうシリーズが出ないのかと前から思っていた。

今のわれわれが聴いても血湧き肉踊る1700年代中盤のあの熱い音楽群。

有名無名問わず「かっこいい」「ぶっとんだ」「ドキドキワクワク」の作品を届けてくれる(はず)。

あの時代のあの作品群があったからその後にベートーヴェンが生まれ、ロマン派が生まれた。

|

|

| . |

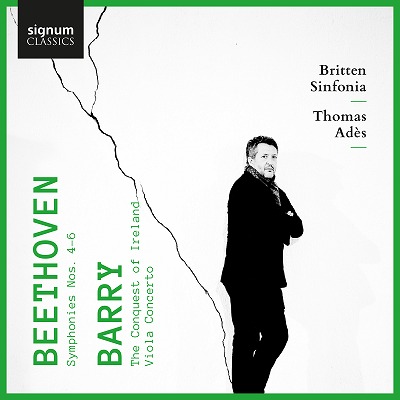

SIGCD639

(2CD)

特別価格 ¥3600 →\3290 |

トーマス・アデス(指揮)

ベートーヴェン:交響曲第4番〜第6番&バリー

CD1 〜

ベートーヴェン:

交響曲第4番変ロ長調 Op.60、

交響曲第5番ハ短調 Op.67《運命》

ジェラルド・バリー(b.1952):ヴィオラ協奏曲

CD2 〜

ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調 Op.68《田園》

バリー:アイルランド侵略 |

トーマス・アデス(指揮)

ブリテン・シンフォニア

ローレンス・パワー(ヴィオラ)

ジョシュア・ブルーム(バス) |

トーマス・アデスが振るベートーヴェン第2巻!交響曲集とバリーの「ヴィオラ協奏曲」!

☆英国の鬼才トーマス・アデスが指揮するベートーヴェン!

☆第2弾は、ベートーヴェンの交響曲第4番〜第6番に、ジェラルド・バリーの「ヴィオラ協奏曲」をカップリング!

ベンジャミン・ブリテンの再来とも称されるイギリスの人気作曲家、指揮者、ピアニスト、トーマス・アデス(1971−)。日本では武満徹作曲賞2020の審査員にも選ばれ、多くの作品が名だたるアーティストたちによって演奏・録音されるなど、近年は特に作曲家としての活躍が華々しいアデスがブリテン・シンフォニアを振ったベートーヴェンの交響曲集は、アイルランド国立交響楽団のコンポーザー・イン・レジデンスなどを務め、ベートーヴェンから大きな影響を受けたというアイルランドの作曲家、ジェラルド・バリー(b.1952)の作品を組み合わせるという、ユニークなベートーヴェン・アニヴァーサリー・アルバムです。

第2弾は、ベートーヴェンの交響曲第4番〜第6番を軸に、Hyperionの数々の録音でも知られる現代最高峰のヴィオリスト、ローレンス・パワーをフィーチャーしたヴィオラ協奏曲(ブリテン・シンフォニアによる委嘱)と、グラミー賞にノミネートしたアデス指揮によるジェラルド・バリーのオペラ「The

Importance of Being Earnest」でも共演してきたオーストラリア系アメリカの名バス歌手、ジョシュア・ブルームをフィーチャーした、バスと管弦楽のための作品「アイルランド侵略(The

Conquest of Ireland)」が収録されています。

※録音:2018年&2019年、バービカン・センター(ロンドン)

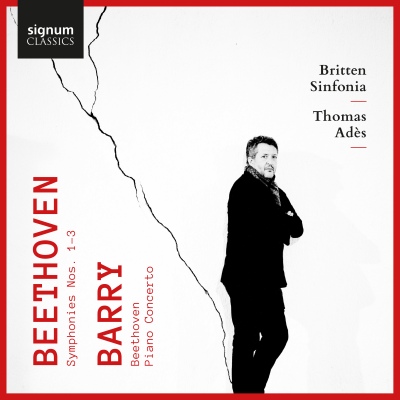

トーマス・アデス

ベートーヴェン:交響曲集 第1弾 |

SIGCD 616

(2CD)

特別価格\3600 →\3290 |

大作曲家トーマス・アデス

ベートーヴェン:交響曲第1番・第2番・第3番&バリー

CD1 〜

ベートーヴェン:交響曲第1番ハ長調 Op.21、交響曲第2番ニ長調

Op.36

ジェラルド・バリー(b.1952):「ベートーヴェン」

CD2 〜

ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調

Op.55 《英雄》

バリー:ピアノ協奏曲 |

トーマス・アデス(指揮)

ブリテン・シンフォニア

ニコラス・ホッジス(ピアノ)

マーク・ストーン(バリトン) |

トーマス・アデスが振るベートーヴェン!交響曲集とバリーの「ベートーヴェン」!

☆英国の鬼才トーマス・アデスが指揮するベートーヴェン!

☆交響曲第1番〜第3番に、ジェラルド・バリーの音楽を組み合わせたユニークなベートーヴェン・アルバム!

ベンジャミン・ブリテンの再来とも称されるイギリスの人気作曲家、指揮者、ピアニスト、トーマス・アデス(1971−)。

日本では武満徹作曲賞2020の審査員にも選ばれ、多くの作品が名だたるアーティストたちによって演奏・録音されるなど、近年は特に作曲家としての活躍が華々しいアデスがブリテン・シンフォニアを振ったベートーヴェンの交響曲集。

そして、アイルランド国立交響楽団のコンポーザー・イン・レジデンスなどを務めたアイルランドの作曲家、ジェラルド・バリー(b.1952)の作品、「ベートーヴェン」と「ピアノ協奏曲」を組み合わせるという、ユニークなベートーヴェン・アニヴァーサリー・アルバムです。

バーミンガム・コンテンポラリー・ミュージック・グループのために2008年に作曲された「ベートーヴェン」は、オーケストラル・アンサンブルをバックに、ベートーヴェンの謎多き手紙「不滅の恋人(Immortal

Beloved)」のテキストを歌うミニ・オペラ的作品。

トーマス・アデスとはアデスの「死の舞踏」の録音などでも共演したイギリス期待のバリトン、マーク・ストーンが、ベートーヴェンの激情や恨み節、そしてコミカルな表情までを豊かに表現しています。

※録音:2017年&2018年、バービカン・センター(ロンドン)

|

|

| |

|

|

バベル 〜 シューマン、ショウ、ショスタコーヴィチ

シューマン:弦楽四重奏曲第3番 Op.41

キャロライン・ショウ(b.1982):3つのエッセイ

ショスタコーヴィチ:弦楽四重奏曲第9番変ホ長調

Op.117 |

カリドル弦楽四重奏団 |

☆2016年M-Prize国際室内楽コンクール優勝、2018年エイブリー・フィッシャー・キャリア・グラント受賞!

☆NYCの最注目クァルテット、カリドル弦楽四重奏団第2弾!

ニューヨークで活動するカリドル弦楽四重奏団は、2016年に10万ドルという超高額賞金(室内楽では世界最高額)で知られるM-Prize国際室内楽コンクールで優勝し、国際的なキャリアをスタート。ボレッティ・ブイトーニ財団賞を獲得した最初の北米のアンサンブルとなり、BBCラジオ3のニュー・ジェネレーション・アーティストにも選ばれるなど世界から注目を浴び、2018年には優れた若手演奏家に贈られるエイヴリー・フィッシャー・キャリア・グラントも受賞しています。

Signmu Classics第2弾となる「バベル(BABEL)」では、シューマンとショスタコーヴィチという意欲的な組み合わせに、キャロライン・ショウの作品をカップリング。キャロライン・ショウは、作曲家としてはピューリッツァー賞を受賞しグラミー賞に3度ノミネート、ヴォーカル・アサンブルのメンバーとしてはグラミー賞を受賞し、その他ヴァイオリニストやプロデューサーとしても活動しているアメリカの才女で、この弦楽四重奏のための「3つのエッセイ」は、2018年のカリドル弦楽四重奏団BBCプロムス・デビューで初演された作品です。

※録音:2019年4月17日−19日、サフロン・ホール(エセックス、イギリス)

|

VIVAT VIVAT

|

|

|

メンデルスゾーン:チェロ・ソナタ&ピアノ三重奏曲集

チェロ・ソナタ第2番ニ長調 Op.58

ピアノ三重奏曲第1番ニ短調 Op.49

(フルート、チェロとピアノ版/ピリオド楽器による世界初録音)*

チェロ・ソナタ第1番変ロ長調 Op.45 |

フィオラ・デ・ホーフ(チェロ)

マルテン・ロート(フルート)*

ミカエル・バルヤン(ピアノ) |

オランダの名女流チェリスト、フィオラ・デ・ホーフが弾くメンデルスゾーン!

☆キングズ・コンソートの自主レーベル"ヴィヴァット(VIVAT)"新録音。

☆オランダの名女流チェリスト、フィオラ・デ・ホーフが弾くメンデルスゾーン!

☆ピアノ三重奏曲はフルート版!

英国古楽界の巨匠ロバート・キングとキングズ・コンソートが2013年に立ち上げた自主レーベル「Vivat」。

BBCミュージック・マガジンなどでも絶賛されたバッハの無伴奏チェロ組曲の録音(VIVAT107)以来となる、オランダの名女流チェリスト、フィオラ・デ・ホーフが登場。

ロバート・キング、インマゼール、ガーディナーなど古楽界の巨匠たちからの信頼も厚いフィオラ・デ・ホーフは、アムステルダムでアンナー・ビルスマにチェロを学び、バロック・チェリストとしてはヨーロッパのピリオド・オーケストラの首席奏者として、モダン・チェリストとしてはシェーンベルク弦楽四重奏団のチェリストを20年にわたって務めるなど、ピリオド、モダンの両方の第一線で活躍を続けてきたオランダのトップ・チェリストの1人。

生涯にわたって、ピリオド楽器による室内楽に取り組んできたデ・ホーフが、1847年製のエラールを弾くアルメニアのピアニスト、ミカエル・バルヤンとの共演で、メンデルスゾーンの2つのチェロ・ソナタをまったく新しい色彩で描きます。

また、デ・ホーフと同様にアムステルダム音楽院等で教えているオランダの著名なフルート奏者マルテン・ロートが加わり、ヴァイオリンではなくフルートが参加するバージョンにアレンジした「ピアノ三重奏曲第1番」も収録。これは、ピリオド楽器による世界初録音となります。

※録音:2019年11月18日−21日、Oude Dorpskerk(ブニク、オランダ)

使用楽器:チェロ:ジョヴァンニ・バッティスタ・グァダニーニ(ミラノ、c.1750)/フルート:フリチョフ・アウリン(デュッセルドルフ、2015)〔ヴィルヘルム・リーベル(ドレスデン、c.1830)のレプリカ〕/ピアノ:セバスティアン・エラール(パリ、1847)

|

8/6(木)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

.

AUDAX RECORDS AUDAX RECORDS

|

|

|

ヨハネス・プラムゾーラー

ベルリン・アルバム 〜 ベルリンのトリオ・ソナタ集 |

ヨハネス・プラムゾーラー(ヴァイオリン)

アンサンブル・ディドロ |

ゲオルク・アントン・ベンダ(1722−1795):トリオ・ソナタ

ホ長調*/

ヨハン・ゴットリープ・グラウン(1703−1771):トリオ・ソナタ

イ長調 GWV Av:XV:41*(変則調弦)/

ヨハン・フィリップ・キルンベルガー(1721−1783):トリオ・ソナタ

ニ短調/

プロイセンの王女アンナ・アマーリア(1723−1787):フーガ

ニ長調*/

ヨハン・アブラハム・ペーター・シュルツ(1747−1800):トリオ・ソナタ

イ短調*/

ヨハン・ゴットリープ・グラウン:トリオ・ソナタ

ト長調 《憂鬱屋と熱血漢》 GWV A:XV:11*/

ヨハン・ゴットリープ・ヤニチュ(1708−1763):トリオ・ソナタ

ト長調*

(*=世界初録音) |

【日本語解説付き】 プラムゾーラー新録音!ベルリンの知られざるトリオ・ソナタ集!

●ポッジャーに学んだ新世代のバロック・ヴァイオリニスト筆頭、ヨハネス・プラムゾーラー!

● 「ドレスデン」、「パリ」、「ロンドン」に続くトリオ・ソナタ集!

●あえてフリードリヒ大王やCPEバッハ"以外"を取り上げた、知られざるベルリンの音楽。

●日本語解説付き!

南チロルから世界へと羽ばたいた"21世紀世代"のバロック・ヴァイオリニスト、ヨハネス・プラムゾーラー。アンサンブル・ディドロやインターナショナル・バロック・プレーヤーズを主宰し、師であるレイチェル・ポッジャーのブレコン・バロックのメンバーとしても活躍する若き名手です。

18世紀の知られざるトリオ・ソナタを地域ごとにプログラムした名盤「ドレスデン・アルバム(ADX13701)」、「パリ・アルバム(ADX13717)」、「ロンドン・アルバム(ADX13715)」の続編となる好企画。

最新作は18世紀中頃の「ベルリン」の音楽を集成。

当時のベルリンの音楽の主役を担ったフリードリヒ二世(大王)やカール・フィリップ・エマニュエル・バッハにはあえて着目せず、

フリードリヒ大王にもっとも長く仕えたフランツ・ベンダの弟であるゲオルク・ベンダ、

フランツ・ベンダの後に宮廷楽団のコンツェルトマイスターを務めたヨハン・ゴッドリープ・グラウン、

大王の妹であるプロイセン王女アンナ・アマーリア、

王女アンナの宮廷楽長&教師であったヨハン・フィリップ・キルンベルガー、

キルンベルガーの弟子の一人ヨハン・アブラハム・ペーター・シュルツ、

コントラバス奏者ヨハン・ゴットリープ・ヤニチュ

らの作品が、プラムゾーラーとアンサンブル・ディドロの真摯な演奏で紡がれています。

多感様式が盛んなことやグラウン兄弟、ベンダ兄弟など多くの優れた教師を擁したこと、室内楽にとっての黄金郷であったことなど、ドレスデンとの違いを踏まえた当時のベルリンの音楽界について、プラムゾーラー自身による興味深い考察がブックレットに掲載(日本語、英語、フランス語、ドイツ語)されている点も大きなポイントです。

※録音:2019年12月6日−10日、グスタフ・マーラー・ザール(トーブラッハ、イタリア)

|

| |

|

|

C.F.C.ファッシュ:鍵盤楽器のための作品集

ラ・ハーゲンマイスター/ラントワーヌ/ラ・ジャネット/

ソナタ 変ロ短調(1781)/ラ・チェッキーナ(1770」)/

ソナタ ハ長調/ラ・ソクラテス/ソナタ ヘ長調(1770)/

14の変奏曲からなるアリエッテ(1782)

(全曲世界初録音) |

フィリップ・グリスヴァール(チェンバロ) |

フィリップ・グリスヴァールのセカンド・ソロ・アルバム!C.F.C.ファッシュの知られざる鍵盤作品を再興!

● ヨハネス・プラムゾーラーの自主レーベル、Audax

Records!

● アンサンブル・ディドロのハープシコード奏者、フィリップ・グリスヴァールのセカンド・ソロ・アルバム!

● J.F.ファッシュの息子でありベルリン・ジングアカデミーの創設者、C.F.C.ファッシュの作品集!

● 日本語解説付き!

アンサンブル・ディドロの中核メンバーであり、ヨハネス・プラムゾーラーの伴奏としても多くの演奏&レコーディングで共演しているフランスのハープシコード奏者、フィリップ・グリスヴァール。「ヘンデルの鍵盤楽器作品集(ADX

13709)」以来となるセカンド・ソロ・アルバムは、ヨハン・フリードリヒ・ファッシュの息子であり、ベルリン・ジングアカデミーの創設者として知られるカール・フリードリヒ・クリスティアン・ファッシュ(1736−1800)のソナタ、変奏曲、性格的小品集。

登場が七年戦争勃発の時期に重なったことやフリードリヒ大王の死後にすべての作品を自ら焼却してしまったこと、音楽様式の覇権がウィーンに確立されていったことなど、様々な要因から音楽史からほとんど無視されてきたカール・ファッシュの作品。

「保守的な音楽家であった」とする文献も多い中、グリスヴァールの研究によると、当時の様式上の大きな変革に柔軟であり、極めて独創的な音楽の語法を発展させる能力を持っていたという、知られざるファッシュの魅力に陽の光を当ててゆきます。

フィリップ・グリスヴァールは、フランスのナンシー生まれ。バーゼル・スコラ・カントルムで学び、現在はパリを拠点に、アンサンブル・ディドロの他、ヨーロッパ室内管弦楽団、ル・ポエム・アルモニーク、アンサンブル・マルシュアス、レ・ヌーヴォー・キャラクテール、ラ・フェニーチェ、ラ・シャペル・レナーヌなど、数多くの古楽アンサンブルで重要な通奏低音奏者として活動しています。

※録音:2019年11月19日−21日、マルティン教会(ミュールハイム、ドイツ)

|

.

NAXOS NAXOS

|

8.574274

(2CD)

¥2400 |

マネン(1883-1971):

ヴァイオリン協奏曲第3番/交響曲第2番 |

アナ・マリア・バルデラマ(ヴァイオリン)CD1

ダレル・アン(指揮)

バルセロナ交響楽団 |

【CD1】

ヴァイオリン協奏曲第3番「イベリコ」(sin

tono) Op.A-37(1940)

1. I. Allegro energico/2. II. Enlace:

Adagio pesante/3. III. Finale: Allegro

con spirito

【CD2】

交響曲第2番「イベリカ] Op.A-47(1954-1958)

1. I. Andante, quasi adagio/2. II.

Allegro scherzando/

3. III. Andante pesante/4. IV. Finale:

Allegro molto

世界初録音 |

録音 2018年6月25-27日 ラウディトリ、パウ・カザルス・ホール、バルセロナ、スペイン

【知られざる作曲家マネンの作品をダレル・アンの指揮で!】

バルセロナ出身の作曲家フアン・マネン(1883-1971)。近代スペインを代表する作曲家アルベニスやグラナドス、ファリャに続く、トゥリーナと同時代の作曲家です。

他の作曲家たちがピアノ曲を重視したのに対し、彼は専らヴァイオリニストとして活動し、ドイツを中心に、ヨーロッパからアメリカで4000回以上のリサイタルを行って、同国人のサラサーテを凌駕する才能の持ち主として高く評価されました。

一時期は世界的な人気を誇り、1959年、76歳まで演奏活動を続けたマネンですが、公式録音をほとんど残さなかったためか、現在ではほとんど顧みられることがありません。

作曲家としては7作の歌劇を始め、数多くの管弦楽曲から歌曲までを残しており、このアルバムに収録された交響曲と協奏曲は、どちらもロマンティックな雰囲気を湛えたスペイン情緒豊かな作品です。

2011年のサラサーテ国際コンクールに優勝したスペインの若き奏者バルデラマの伸びやかな音で奏でます。

|

| |

|

|

リコーダーの女王ミカラ・ペトリとポッペンの競演

ボロン(1965-):子羊から聞こえるあなたの声

1-4. Your Voice Out of the Lamb 子羊から聞こえるあなたの声(2014)

5-8. Four Lessons of Darkness 暗闇の4つのレッスン -エレクトリック・チェロとオーケストラのための(2008)

9-11. Dogmatic Pleasures ドグマティック・プレジャーズ(2018)

世界初録音 |

ミカラ・ペトリ(リコーダー)...1-4、ペア・サロ(キーボード)...1-4、ミカエラ・フカチョヴァー(独奏チェロ)...1-4、

クリストフ・ポッペン(指揮)...1-4、オーデンセ交響楽団...1-4、ヨハネス・モーザー(エレクトリック・チェロ)...5-8、

ニコラス・ミルトン(指揮)...5-8、

ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団...5-8、

ヤデル・ビニャミーニ(指揮)...9-11 |

録音 2011年4月15日 Karlsruhe Konzerthau,

Germany...5-8/2011年4月17日 Saarbrucken

Congresshalle, Germany...5-8/2015年5月18-22日

Carl Nielsen Hall, Odense, Denmark...1-4/2019年2月26日

Rolf-Bohme-Saal, Konzerthaus Freiburg,Germany...9-11

【リコーダーの女王ミカラ・ペトリとポッペンの競演!】

国際的に活躍する指揮者ファブリース・ボロン。数多くのコンサートの傍ら、NAXOSをはじめ、cpoレーベルやCapriccioレーベルなどを中心に多彩な作品を録音しています。

彼は作曲家としても、「珍しい音色に対する鋭い耳を持つ作曲家」として独特な音を用いた作品で注目を集めています。このアルバムには、彼の個性がよく表れた3つの作品を収録。

「Your Voice Out of theLamb 子羊から聞こえるあなたの声」は名リコーダー奏者ミカラ・ペトリの依頼により作曲されたもので、タイトルはジェネシスの「The

Lamb Lies Down On Broadway」のもじりです。

バッハやメンデルスゾーンなどさまざまな音楽を断片的に引用しながら、リコーダーを"正気を逸した声"を発する楽器として扱った上で、ポップミュージックの要素も感じさせるジャンルレスな作品です。

エレクトリック・チェロを用いた「暗闇の4つのレッスン」、相反する言葉が並んだタイトルがユニークな「ドグマティック・プレジャーズ」と、どの作品もポップスやジャズを含む現代の音楽語法を用いた楽しいものばかり。

ただし、ボロン自身は、自作を「クロスオーバー」と考えるべきではないと語っています。何と呼ぶのが最もふさわしいのかは、聴き手の判断に任されることでしょう。

|

| |

|

|

RUSSIAN TALES ロシアの物語

ミャスコフスキー/グラズノフ: チェロのための作品集

ミャスコフスキー(1881-1950):

1-2. チェロとピアノのためのソナタ 第1番

Op.12(1911)

3-5. チェロとピアノのためのソナタ 第2番

Op.81(1948)

グラズノフ(1865-1936):

2つの小品 Op.20(1888)

6. Melodie メロディー

7. Serenade espagnole スペイン風セレナーデ

8. 吟遊詩人の歌 Op.71(1900) |

アンドレアス・ブランテリド(チェロ)

ベンクト・フォシュベリ(ピアノ) |

録音 2019年12月27-30日 Smalands Musik

och Teater

近代ロシアを代表する2人の作曲家、ミャスコフスキーとグラズノフのチェロ作品を集めた1枚。

ミャスコフスキーは27曲の交響曲を作曲したことで知られる人。ペテルブルク音楽院ではプロコフィエフと同級であり、学生時代から意気投合し、生涯にわたる友情を結んだというエピソードも知られます。19世紀初頭には先鋭な響きを模索しましたが、1930年代には政府の方針もあって、若干古典的な作風に戻っており、ここで聴ける2曲のチェロ・ソナタも調性感を持つ聴きやすい音楽になっています。

グラズノフも生涯保守的な作風を守った人で、作品はどれも平穏な雰囲気を持っています。とりわけこの「2つの小品」は民謡風の旋律を自由に扱った美しい作品。「吟遊詩人の歌」も哀愁溢れる魅力的な小品です。

スウェーデン=デンマーク人チェリスト、アンドレアス・ブランテリドの美音をお楽しみください。dB

Productuinsから多数のアルバムをリリースするスウェーデンのピアニスト、フォシュベリの伴奏も聴きどころです。

|

| |

|

|

リスト(1811-1886):ピアノ作品全集 第55集

ドニゼッティ、ラッセン、メンデルスゾーン、

マイアベーア、ウェーバー作品の編曲集 |

アンドレイ・イヴァノフ(ピアノ) |

エドゥアルド・ラッセンの音楽からヘッベルの「ニーベルンゲン」とゲーテの「ファウスト」より

第1曲 ニーベルンゲン S496/1/R176/1(1878)

1. 第1番 ハーゲンとクリームヒルト/2.

第2番 ベヒラルン

エドゥアルド・ラッセンの音楽からヘッベルの「ニーベルンゲン」とゲーテの「ファウスト」より

第2曲 ファウスト S496/2/R176/2(1878)

3. 第1番 復活祭の讃歌/4. 第2番

村祭り: 行進曲とポロネーズ

5. エドゥアルト・ラッセンのカルデロンの幻想的演劇『全ての魔法に勝る愛』のための交響的間奏曲

S497/R175(1882)

6. オペラ・アリアと変奏曲のスケッチ

S701h/1 (断章)(作曲年不明)

7. マイアベーア - 歌劇《悪魔ロベール》の地獄のワルツ

S701h/2 (断章)(作曲年不明)

8. ドニゼッティの歌劇《ルクレツィア・ボルジア》のモティーフによる幻想曲

S400/R154

(「ルクレツィア・ボルジア」の回想の第1稿:

第2番 シャンソンとブーレ-デュオ-フィナーレ)(1840)

9. ドニゼッティ-《ルチア》と《パリジーナ》の2つのモティーフによるワルツ・カプリース

S401/R155(1842)

10. ウェーバー - 劇音楽『プレチオーザ』から「孤独なり我は、ひとりにあらねども」

S453/R286(1848)

11. メンデルスゾーン-劇付随音楽『夏の夜の夢』-結婚行進曲と妖精の踊り

S410/R219(1849-50) |

録音 2019年7月29-31日 The Bradshaw Hall,

Royal Birmingham Conservatoire, UnitedKingdom

リストのピアノ曲全集、今作は彼と同世代の作曲家たちのオペラや劇音楽のピアノ版編曲という、リストが最も得意とした分野の作品を集めた1枚。

その中の一人、エドゥアルド・ラッセンはデンマーク生まれの作曲家。リストは彼の才能を見抜き、当時のワイマール宮廷楽長の代理として推薦、自作の歌劇を指揮するように薦めたほどです。

ラッセンが作曲した一連の「ファウスト」の音楽は当時高い人気を誇り、リストもこれらの曲の一部をピアノ用に編曲しました。

また、ヘッベルの「ニーベルンゲン」は1861年に初演された戯曲で、ラッセンは序曲を含む11曲の音楽を劇のために買いており、リストはその中の2曲を編曲しています。

ここでのリストの編曲は、若い頃のような派手な技巧を駆使することなく、落ち着いた味わいを持っています。

後半のドニゼッティやウェーバー、メンデルスゾーン作品の編曲は、リストの面目躍如といった華麗な作品。中でも「結婚行進曲」では付点リズムの使い方がユニークな味わいを見せています。

1990年、ベラルーシ生まれのイヴァノフはセンスの良いリズム感でこの曲をスマートに仕上げました。

アルバムに添えられた2曲のフラグメント(断片)は恐らくリストの若い頃の作品。完成していたらどれほど素晴らしい曲になっていたことでしょうか。

|

| |

|

|

ニールセン(1865-1931):ヴァイオリン作品全集

1-3. ヴァイオリン・ソナタ第1番 イ長調 Op.9,FS

20 CNW63(1895)

4-6. ヴァイオリン・ソナタ第2番 Op.35,FS

64 CNW64(1912/1919)

7-17. 前奏曲、主題と変奏曲 Op.48,FS 104

CNW46(1922-23)

18-19. 前奏曲とプレスト Op.52,CNW47(1927-28)

20-22. ヴァイオリン・ソナタ ト長調 FS 3b

CNW62(1881-82)

23. ロマンス ニ長調 CNW61(作曲年不明)

24. ロマンス ト長調 CNW60(1888)・・世界初録音

25. ポルカ イ長調 FS 1 CNW44(1873頃)・・世界初録音

26. 挨拶(断章)CNW45(1890)・・世界初録音 |

ハッセ・ボロプ(ヴァイオリン)

アンドリュー・ストープ(ピアノ)...1-6,20-24 |

録音 カール・ニールセン・ホール、デンマーク国立音楽大学、オーデンセ 2019年3月14-16日...1-6,20-24/2019年4月13-14日...7-16,25-26

幼少期から優れた音楽的才能を発揮したニールセン。中でも彼が最も得意としたのはヴァイオリンの演奏でした。20代から30代にかけてデンマーク王立管弦楽団で第2ヴァイオリン奏者を務め、ヴェルディのオペラのデンマーク初演に携わるなどプロの奏者として活躍しただけあって、彼のヴァイオリン作品には、楽器を知り尽くした人ならではの旋律の歌わせ方が随所に感じられます。

このアルバムには彼が作曲したヴァイオリンのための作品を全曲収録。初期の作品、ト長調ソナタからはモーツァルトの香りが漂いますが、円熟期の作品「ヴァイオリン・ソナタ第2番」はニールセンが模索した「発展的調性」(調性からの離脱)が見られるだけでなく、後に友人のアドヴァイスにより、若干冗長であった第1楽章に大きな変更が加えらるなど、作品の完成度を高めるためのさまざまな工夫が凝らされています。

後期の作品48と作品52はバッハ作品から想起されたものですが、特殊奏法やダブルストップなどが多用された実験的、かつ後期のニールセン作品が持つ独自の晦渋な作風が模索された作品です。

デンマーク出身、アメリカを中心に活躍するヴァイオリニスト、ハッセ・ボルプの味わい豊かな音色が耳に残ります。

|

| |

|

|

フックス(1847-1927):ヴァイオリン・ソナタ

第1番-第3番

ヴァイオリン・ソナタ第1番 嬰ヘ短調 Op.20(1877)

1. I. Allegro moderato/2. II. Andante

sostenuto/

3. III. Finale: Allegro con fuoco

ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ長調 Op.33(1883)

4. I. Allegro/5. II. Andante/6. III.

Finale: Allegro giocoso

ヴァイオリン・ソナタ第3番 ニ短調 Op.68(1901)

7. I. Allegro moderato, ma con passione

8. II. Andante grazioso

9. III. Finale: Allegro con fuoco, ma

non troppo |

チョン・ヘジン(ヴァイオリン)

ウォーレン・リー(ピアノ) |

録音 2019年11月24-26日 Wyastone Concert

Hall, Monmouth, UK

ロベルト・フックス(1847-1927)はオーストリアの作曲家。彼の卓越した作曲技術は、滅多に人を褒めることがなかったブラームスでさえをも感嘆させたといいます。

とりわけオーケストラ作品における音の使い方が見事で、彼のセレナードは当時大人気を獲得しました。またウィーン音楽院の楽理科教授として多くの生徒を指導したことでも知られ、その中には20世紀音楽を牽引した音楽家たち、マーラー、ヴォルフ、シベリウス、ツェムリンスキー、マデトヤ、コルンゴルトなど錚々たる名前も見られます。

作曲家としては前述のセレナードを始め、多くの作品を残しており、この24年間に渡って書かれた3曲のヴァイオリン・ソナタは、フックスの美質である緻密な構成と繊細な響きが際立つ魅力的な作品。時折聞こえてくるハンガリー民謡風の旋律も印象に残ります。

演奏しているチョン・ヘジンは香港舞台芸術アカデミー(HKAPA)で西崎

崇子に学んだヴァイオリニスト。豊かな表現力と美しい音色が特徴です。

|

| |

|

|

ゲーテの戯曲に基づく歌劇《イェリーとベーテリー》

ブロンザルト(1840-1913):

歌劇《イェリーとベーテリー》全1幕(1871-72)

ヨハン・ヴォルフガンク・フォン・ゲーテ:

台本 |

イェリー...ハリー・ファン・デア・プラス(テノール)

ベーテリー...キャロライン・ブルカー(ソプラノ)ト

ーマス...ローレンス・カレイジアン(バリトン)

父...ゼンケ・タムス・フライアー(バス)

子...トルステン・エデン(ボーイ・ソプラノ)

ダリオ・サルヴィ(指揮)

マルメ歌劇場管弦楽団 |

録音 2019年7月29日-8月2日 Bengt Hall-salen,

Malmö Opera, Malmö, Sweden

スウェーデン人の両親を持ち、ロシアのサンクトペテルブルクで生まれたインゲボルク・フォン・スタルク。熱心な音楽愛好家の父母のおかげで、14歳の時にはすでに優れた演奏家として知られるまでになった彼女は、更なる飛躍を求め1858年にワイマールへ留学。偉大なフランツ・リストにピアノを師事します。

ライプツィヒ、ドレスデン、パリでコンサートデビューした後、1861年には、リストの取り巻きの一人、ハンス・ブロンザルト・フォン・シェレンドルの2番目の妻となり、更に華々しい活躍が期待されましたが、1867年に夫がハノーファー王立劇場の総監督に就任したことで、国家政策のため、公の場で演奏することを禁じられてしまいました。

その後の彼女は作曲をすることで、その芸術的才能を磨き、歌劇をはじめ50曲以上の歌曲などを発表。1873年に初演されたゲーテの戯曲に基づく歌劇《イェリーとベーテリー》は大成功を収めました。

山奥で年老いた父と暮らすベーテリー、彼女に恋心を抱く農家の息子イェリー。イェリーの友人の退役軍人トーマス。この3人の恋模様が描かれたこの歌劇は、歌の間に対話が組み込まれたジングシュピールの伝統に属しており、ウェーバーやワーグナーを思わせる美しい旋律に満ちています。

|

| |

|

|

ヴィドール(1844-1937):オルガン交響曲集 第3集

オルガン交響曲第7番 イ短調 Op.42, No.3(1885)

1. I. Moderato/2. II. Choral: Andante/

3. III. Andante – Allegretto/

4. IV. Allegro ma non troppo/

5. V. Lento/6. VI. Finale: Allegro

vivace

ゴシック交響曲 Op.70(1895)

7. I. Moderato/8. II. Andante sostenuto/

9. III. Allegro/10. IV. Moderato |

クリスティアン・フォン・ブローン(オルガン) |

録音 2019年8月25日 聖ヨーゼフ教会、サンクト・イングベルト、ドイツ

ヴィドールのオルガン交響曲集の第3集。今作に収録されているのは第7番と実質上の「第9番」である「ゴシック交響曲」。

第7番では、冒頭の力強いパッセージが全体を牽引し、時に現れる平穏な雰囲気さえも、荒々しくかき乱しながら終盤のクライマックスへと進んでいきます。オルガンの響きを極限まで生かしたドラマティックな音楽が強い印象を残します。ゴシック交響曲も緊張感に満ちたフレーズで幕を開け、美しいアンダンテ楽章を経て、壮大な終楽章へと向かいます。

最終楽章の冒頭はシンプルなコラールが置かれていますが、さまざまな変奏を経て絢爛たるトッカータへと導かれるという構成になっており、奏者に非常に高い演奏技術を要求しつつ、巨大なオーケストラに匹敵する音響効果を引き出しています。

タイトルの「ゴシック」とは、もともとはルーアン大聖堂の広大なゴシック様式の礼拝堂を指していますが、曲全体はグレゴリオ聖歌に基づく主題に拠っています。

ヴィドールはこの作品をとても愛しており、自身のコンサートで頻繁に演奏したという記録が残っています。ドイツを中心にオルガニスト、教師として活躍するブローンの演奏で。

|

| |

|

|

シューマン(1810-1856):歌曲集 第9集

ロマンスとバラード 第2集 Op.49(1840)

1. No. 1. 二人の擲弾兵/2. No. 2. 憎み合う兄弟/3.

No. 3. 尼僧

4. 2つのバラード Op.122 - No. 1. 荒野の少年のバラード(1852-53)

ロマンスとバラード 第1集 Op.45

5. No. 1. 宝を掘る人/6. No. 2. 春の旅路/7.

No. 3. 浜辺の夕暮れに

8. 2つのバラード Op.122 - No. 2. 逃亡者(1852-53)/9.

手袋 Op.87(1850)

5つのリート Op.40(1840)

10. No. 1. においすみれ/11. No. 2. 母の夢/12.

No. 3. 兵士/

13. No. 4. 吟遊詩人/14. No. 5. 裏切られた恋

15. 美しいヘートヴィヒ Op.106(1849)/16.

3つの歌 Op.31 - No. 3. 赤毛のハンナ(1840)

4つの驃騎兵の歌 Op.117(1851)

17. No. 1. 驃騎兵よ、進め/18. No. 2.

いまわしき平和/

19. No. 3. 居酒屋の緑の看板を/20. No.

4. 展開した敵の軍勢

21. 歌人の呪い Op.139 - No. 7. バラード(声とピアノ版)(1852) |

デトレフ・ロート(バリトン...1-3,5-7,9-14,16-21)、(ナレーター...4,8,15)

ウルリヒ・アイゼンロール(ピアノ) |

録音 2018年11月5-8日 SWR Hans-Rosbaud-Studio,Baden-Baden,

Germany

シューマンの歌曲が文学的にも優れているとされるのは、彼が選択したテキストによるものです。この第9集でもハイネやシラー、アイヒェンドルフなどの詩が使われており、シューマンはこれらに素晴らしい曲を付けています。

中でもよく知られているのが、作品番号49のロマンスとバラード。"ラ・マルセイエーズ"の旋律が効果的に用いられた「二人の擲弾兵」はもちろんのこと、2人の兄弟が同じ少女を好きになったため、決闘で決着をつけるという「憎み合う兄弟」のような、物語りに沿った劇的な音楽がつけられているのも、シューマンの才能ならではのものでしょう。

アルバムではバリトンのデトレフ・ロートが情感豊かな歌を歌い、ピアノのアイゼンロールが当意即妙のピアノを聴かせます。

|

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

GRAND SLAM

|

|

|

バックハウス、S=イッセルシュテット、VPO

ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番+第5番「皇帝」

ベートーヴェン:

(1)ピアノ協奏曲第4番 ト長調 Op.58

(2)ピアノ協奏曲第5番 変ホ長調 Op.73「皇帝」 |

ヴィルヘルム・バックハウス(ピアノ)

ハンス・シュミット=イッセルシュテット(指揮)

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 |

バックハウス、S=イッセルシュテット、VPO。ベートーヴェンのピアノ協奏曲第4番+第5番「皇帝」。2トラック、38センチ、オープンリール・テープ復刻シリーズ

録音:(1)1958年4月16-22日、(2)1959年6月27&28日/ゾフィエンザール(ウィーン)/日本語帯・解説付

録音方式:ステレオ(レコーディング・セッション)

■制作者より

ステレオ初期に収録されたバックハウス、S=イッセルシュテット、ウィーン・フィルのコンビによるベートーヴェンのピアノ協奏曲は、今もなお定番中の定番として根強い人気があります。

復刻に使用した2トラック、38センチのオープンリール・テープは予想以上にダイナミック・レンジが広く、オーケストラが解き放たれたかのように余裕を持って響き渡ります。

もちろん、ピアノの解像度も目からウロコ的に改善されており、その透明度と余韻の美しさは格別です。

名演かもしれないけれど、音質の古めかしさがちょっと気になるという人には、特にお勧めです。(平林直哉)

|

.

SPECTRUM SOUND

|

|

|

INA アーカイヴからの初CD 化

シュタルケル音源集、

プロコフィエフ、コダーイ、バッハ、バルトーク!

(1)プロコフィエフ:チェロ・ソナタ ハ長調

Op.119

(2)コダーイ:チェロ・ソナタ 嬰ヘ短調

Op.4

(3)J.S.バッハ:チェロ・ソナタ第2番 ニ長調

BWV1028

(4)バルトーク:ラプソディ第1番 |

ヤーノシュ・シュタルケル(チェロ)

ジェルジ・シェベック(ピアノ) |

全てINA アーカイヴからの初CD 化!シュタルケル、全盛期1959年&1961年の音源集、プロコフィエフ、コダーイ、バッハ、バルトーク!

録音:(1)(2)1959年12月8日/パリ(ライヴ)、(3)(4)1961年6月12日/フランス国営放送(放送用セッション)/モノラル

音源:INA Archives

丁寧な復刻で評価を高めているスペクトラム・サウンド。当アルバムはフランス国立視聴覚研究所(INA)の貴重音源からの復刻で全て初CD

化となります!

当アルバムはヤーノシュ・シュタルケルとジェルジ・シェベックの共演で、1959年12月8日、パリにおけるデュオ・リサイタルからプロコフィエフとコダーイのチェロ・ソナタのライヴ音源とそして1961年6月12日、放送用セッションで録音されたバッハとバルトークが収録されております。

ハンガリーが生んだ20世紀の名チェリスト、シュタルケル。比類ないテクニックに裏打ちされた非常に表現力豊かな演奏で幅広いレパートリーで聴衆を魅了してきました。

ここに収録された4つの作品はまさにシュタルケルの芸術性を見事に表した傑作揃い!得意としたバッハから母国ハンガリーのコダーイ、バルトーク、そして初演から10年も経たない、当時の新作ともいえる難曲プロコフィエフのチェロ・ソナタ(ロストロポーヴィチとリヒテルにより1950年公開初演されたプロコフィエフ晩年の傑作)まで充実の演奏を聴かせてくれます。

共演のジェルジ・シェベックもさすがの演奏!最強のデュオが存在感を示した好演を聴かせます!

日本語帯・解説はつきません。

|

| . |

|

|

全て初CD 化!

ルービンシュタイン、ブラームスのピアノ協奏曲第2番、

リリー・クラウス、ハイドンのピアノ・ソナタ第49番

(1)ブラームス:ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調

Op.83

(2)ハイドン:ピアノ・ソナタ第49番 変ホ長調

Op.66 Hob.XVI:49 |

(1)アルトゥール・ルービンシュタイン(ピアノ)

フランス国立管弦楽団

ヨゼフ・クリップス(指揮)

(2)リリー・クラウス(ピアノ) |

全て初CD 化!ルービンシュタイン、ブラームスのピアノ協奏曲第2番(1959年ライヴ)、そして、リリー・クラウス、ハイドンのピアノ・ソナタ第49番、1959年放送用セッション!

(1)録音:1959年5月28日/シャンゼリゼ劇場、パリ(ライヴ)/音源:INA

Archives

(2)録音:1959年4月27日/パリ(放送用セッション)/音源:Private

open reel-to-reel audio tapes

モノラル

丁寧な復刻で評価を高めているスペクトラム・サウンド。当アルバムはフランス国立視聴覚研究所(INA)の貴重音源とスペクトラム・サウンド・レーベルが保有するオープンリール・テープからの復刻で全て初CD

化となります!

当アルバムには1959年5月28日、シャンゼリゼ劇場におけるライヴからルービンシュタインの独奏、クリップス指揮フランス国立管の演奏で、ブラームスのピアノ協奏曲第2番と同年4月に放送用セッションにて収録されたリリー・クラウスのハイドンのピアノ・ソナタ第49番が収録されております。

ルービンシュタインのレパートリーの中でも最も得意としたブラームス。ピアノ協奏曲第2番は1958年4月にクリップス指揮、シカゴ交響楽団との共演で録音された誉れ高き名盤が知られていますが、当ライヴ音源はその翌年の演奏です。

クリップスの相性もよく、ルービンシュタインは実に雄弁に語ります。演奏時72歳でしたが、年齢を感じさせない安定した技術はこの演奏でも光ります。

カップリングはリリー・クラウスのハイドンのピアノ・ソナタ第49番。こちらは放送用のセッション収録ながら、クラウスらしい生き生きとした演奏が印象的。クラウス絶頂期の貴重な録音です。

日本語帯・解説はつきません。

|

<メジャー・レーベル>

<国内盤>

SONARE SONARE

|

|

|

梯が奏でるなんと優しい音色!

ゴルトベルク変奏曲をセッション録音!

J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988 |

梯剛之(ピアノ) |

梯が奏でるなんと優しい音色!満を持してゴルトベルク変奏曲をセッション録音!!全変奏繰り返しありで説得力のある圧巻の出来栄え。

セッション録音:2020年7月7日/五反田文化センター音楽ホール(東京)/DDD、79'05、日本語帯・解説付

近年ますます充実の演奏活動を展開している梯剛之。SONARE

レーベルより積極的なリリースが続いておりますが、2020年7月の最新録音はセッションにて収録されたゴルトベルク変奏曲です!

梯といえば繊細で優しい音が最大の魅力。長年温めてきたゴルトベルクの演奏では梯の変幻自在なタッチと表現力豊かな語り口で変奏ごとに違った表情をみせてくれます。

しかし全体の構成は一貫してぶれることなく実に堂々たるもの。冒頭のアリアと全30

変奏を繰り返しありで演奏しており、演奏時間は約79分です。

聴き手を虜にしてしまう魅力を携えた梯の演奏はまさに圧巻の出来栄え。

困難な時代における梯からの希望のメッセージにも聴こえてきます。現在の充実ぶりが表れた注目演奏です。

「梯のこの音色の多彩さは、どこからくる想像力なのであろう。長らく滞在していたウィーンの風の音なのか、かの地の森の散歩道の匂いなのだろうか。この多様な"優しい音"

が梯の魅力の一つである。(野平 多美 ライナーノーツより)」

下記、当演奏のトラック・タイムです。

アリア(3' 46")+第1変奏(2' 17")+第2変奏(1'

38")+第3変奏(2' 11")+第4変奏(1'

14")+第5変奏(1' 34")+第6変奏(1'29")+第7変奏(1'

51")+第8変奏(2' 06")+第9変奏(1'

56")+第10変奏(1' 47")+第11変奏(2'

03")+第12変奏(2' 20")+第13変奏(4'

33")+第14変奏(2' 29")+第15変奏(4'

19")+第16変奏(3' 00")+第17変奏(2'

18")+第18変奏(1' 35")+第19変奏(1'

23")+第20変奏(2' 10")+第21変奏(3'

26")+第22変奏(1' 38")+第23変奏(2'

22")+第24変奏(2' 53")+第25変奏(7'06")+第26変奏(2'

14")+第27変奏(1' 57")+第28変奏(2'

38")+第29変奏(2' 24")+第30変奏(2'

04")+アリア(ダ・カーポ)(2'06")=

79' 05"

梯剛之(ピアノ)

94年チェコの盲人弱視者国際音楽コンクール、ドイツのエトリンゲン青少年国際ピアノコンクール(B

カテゴリー)で参加者中最年少優勝、豊かな音楽性を認められる。95年アメリカのストラヴィンスキー青少年国際コンクール第2位。97年村松賞受賞。98年ロン=ティボー国際コンクール(パリ)第2位およびSACEM

賞(リサイタル賞)、シュピオンボノー財団賞受賞。99年都民文化栄誉章、出光音楽賞、点字毎日文化賞を受賞。2000年ショパン国際コンクールワルシャワ市長賞受賞。

数多くのレコーディングで高い評価を得ている梯。近年はSONARE

レーベルより積極的なリリースが続いており、ショパンのバラード全4

曲を収録したディスク(SONARE 1023)ではレコード芸術特選盤となった。また、ヴァイオリン奏者のヴォルフガング・ダヴィッドとの「デュオ・リサイタル」のシリーズでも好評を博している。

|

.

ナクソス・ジャパン ナクソス・ジャパン

|

日本作曲家選輯

|

|

|

芥川也寸志(1925-1989):オーケストラのためのラプソディ

1. オーケストラのためのラプソディ(1971)

2-17. エローラ交響曲(1958)

交響三章(1948)

18. Capriccio: Allegro

19. Ninnerella: Andante - poco piu mosso

- Andante

20. Finale: Allegro assai |

湯浅 卓雄(指揮)

ニュージーランド交響楽団 |

録音 2002年1月29-31日 Wellington Town

Hall, Wellington, New Zealand

作家・芥川龍之介の三男として生まれるも、2歳の時に父を失った芥川也寸志。父が遺したSPレコードの中からストラヴィンスキーの「火の鳥」と「ペトルーシュカ」を愛聴して育ち、中学生の時に作曲家を志しました。

まず橋本國彦に師事しその才能を開花させたのち、伊福部昭に師事して強い影響を受け、その野性味あふれる作風を手に入れることとなります。

最初期の作品「交響三章」(1948)は、憧れの地であるソ連(当時)に持参して大作曲家達の目に止まり、当地で出版されるという快挙を成し遂げた記念作。その10年後の作品「エローラ交響曲」ではかつての叙情性は影をひそめ、鈍く暗いクラスター的な不協和音と、随所で起こる爆発的な音響の効果が特徴的です。

1971年の「オーケストラのためのラプソディ」は打楽器を多用しており、作曲家自身が「魔法使いが小さな魔法の杖を振り回す音楽」と呼んだという、せわしない音型が全曲にわたって支配し巨大な咆哮で終わります。

片山杜秀氏によるオリジナル解説も読みごたえ充分です。

※解説、演奏者プロフィールは既発売商品[8.555975J]のブックレットから転載となります。

|

| |

|

|

黛敏郎(1929-1997):バレエ音楽「舞楽」/曼荼羅交響曲

他

シンフォニック・ムード(1950)...世界初録音

1. Moderato: Allegro moderato/2. Vivo

バレエ音楽「舞楽」(1962)

3. Lento/4. Moderato - Un poco meno

mosso - Allegretto -Lento

曼荼羅交響曲(1960)

5. Vajra-dhatu mandala:Tempo non equilibre(金剛界曼荼羅)

6. Garbha-dhatu mandala:Extremement

lent(胎蔵界曼荼羅)

7.ルンバ・ラプソディ(1948)...世界初録音 |

湯浅 卓雄(指揮)

ニュージーランド交響楽団 |

録音 2004年8月23-25日 Michael Fowler Center,

Wellington, New Zealand

第二次世界大戦後の日本作曲界を代表する音楽家の一人、黛敏郎。彼は日本国内で約250本もの映画音楽を担当しただけではなく、ハリウッドに進出し、ジョン・ヒューストン監督の『天地創造』(1966)の音楽ではアカデミー賞にノミネートされました。また数多くの音楽団体や文化団体の運営に携わり、1964年からは30年以上もテレビの音楽番組「題名のない音楽会」の企画と司会を務めるなど、メディアでの幅広い活躍で知られています。

しかし彼自身の作品については、一部の有名作を除いて十分に紹介されてきたとはいえません。「シンフォニック・ムード」や、後にその一部に組み込まれ生前には演奏されることのなかった、ラテンのリズムが炸裂する「ルンバ・ラプソディ」などは、これが世界初録音となります。

1958年の「涅槃交響曲」に連なる仏教(密教)の思想に触発された「曼荼羅交響曲」、彼の作品の中ではよく知られる「舞楽」も収録。どの曲も一聴すると異国風でありながら、じっくり聴くと日本人ならではの美意識が感じとれます。

目を見張るばかりの鮮やかなオーケストレーションと、ふくよかな響きを生かした全4作品を湯浅卓雄の指揮でお楽しみください。

片山杜秀氏によるオリジナル解説も読みごたえ充分です。

※解説、演奏者プロフィールは既発売商品[8.557693J]のブックレットから転載となります。

|

<映像>

<LP>

SILKROAD MUSIC(LP)

|

SRM 048LP

(2LP)

¥7200 |

「魔弓」

LP 1

A 面

●ニン・フェン(寧峰)/

パガニーニ(クライスラー編):カプリース第24番

Op.1-24(6'31")

●レイチェル・バートン・パイン/

サラサーテ:ホタ・ナバーラ Op.22-2(4'41")

●ジュリアーノ・カルミニョーラ/

ヴィヴァルディ:ヴァイオリン協奏曲集「四季」第4番

ヘ短調「冬」Op.8-4 RV.297より

第1楽章「アレグロ・ノン・モルト」(3'07")

B 面

●カテリーナ・マヌーキアン/

ショパン:夜想曲第2番 変ホ長調

Op.9-2(5'14")

●ウート・ウーギ/

イザイ・無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第4番

ホ短調 Op.27より第1 楽章「アルマンド」(4'44")

●レイチェル・ポッジャー/

J.S.バッハ(ポッジャー編):

無伴奏フルートのためのパルティータ

ト短調 BWV1013より第3楽章「サラバンド」(原曲はイ短調)(5'25")

LP 2

A 面

●サルヴァトーレ・アッカルド/

ベートーヴェン:

ヴァイオリン・ソナタ第5番「春」

ヘ長調 Op.24より第2楽章「アダージョ・モルト・エスプレッシーヴォ」(6'13")

●アラベラ・美歩・シュタインバッハー/

ブラームス:F.A.E.ソナタ WoO.2より第3楽章「スケルツォ」(5'36")

●レオニード・コーガン/

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番

ハ長調 BWV1005より第3楽章「ラルゴ」(3'51")

B 面

●ルー・シンチン(呂思清):マ・スツォン(馬思聡):「内蒙組曲」より「ノスタルジア」(5'41")

●ユリア・フィッシャー/

チャイコフスキー:

ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 Op.35より第3楽章「アレグロ・ヴィヴァーチェシモ」(10'06") |

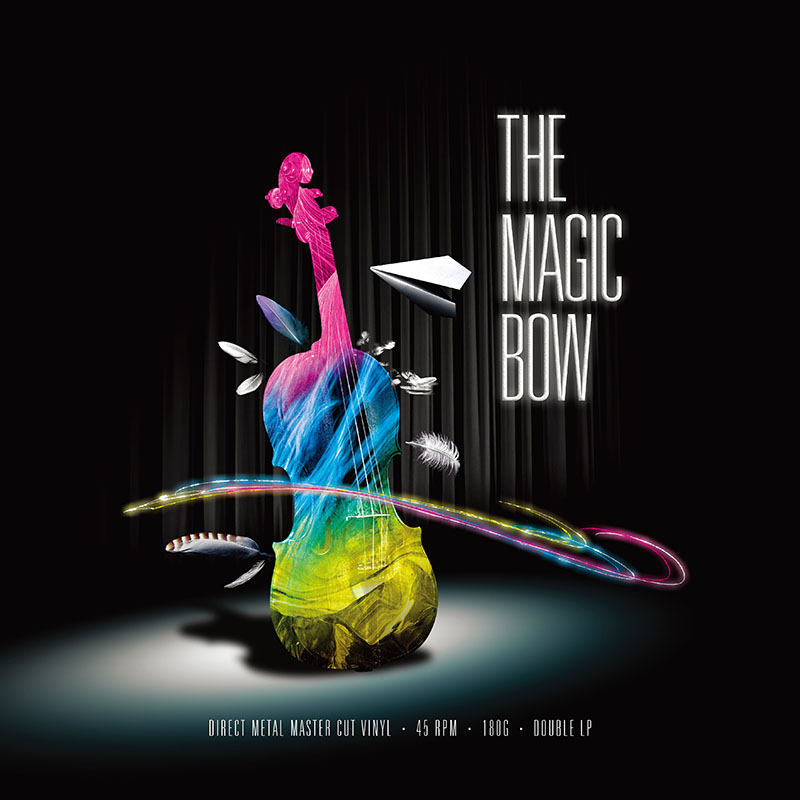

45回転LPでもリリース!!!J.フィッシャー、シュタインバッハー、コーガン、アッカルド、カルミニョーラ、ポッジャーなど11人の名ヴァイオリニストが演奏するヴァイオリン名曲集!

エンハンスト&プレ・マスタリング:ハンス=イエルク・マクシュ

ダイレクト・メタル・マスター・カッティング:ヘンドリック・パウラー

プレス:独パラス社プレス。180g重量盤。45

RPM/独パラス社プレス、180g重量盤 45回転

SACD ハイブリッド盤でリリースされている香港Silkroad

Music がリリースしたオムニバス・アルバム「魔弓」(SRM

048SACD)。当盤はその中から11人のヴァイオリニストの演奏を厳選し、45回転LP2

枚組でリリースいたします!

当盤はPENTATONE、Fone、Channel Classics

レーベルなどの音源のライセンス盤でレオニード・コーガン、サルヴァトーレ・アッカルド、ユリア・フィッシャー、アラベラ・美歩・シュタインバッハー、ウート・ウーギ、ジュリアーノ・カルミニョーラ、レイチェル・ポッジャーなど世界的ヴァイオリニストの名盤から選りすぐりのヴァイオリン名曲集です。オーディオ・ファンにもおすすめのリリースとなります。45回転、180g

重量盤。独パラス社プレス。

|

8/5(水)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

.

BIS BIS

|

BIS SA 2174

(SACD HYBRID)

¥2800 →\2590 |

アンドルー・リットン&ベルゲン・フィルによるプロコフィエフの交響曲

プロコフィエフ:

(1)交響曲第1番 ニ長調 Op.25「古典交響曲」(1916-17)

(2)交響曲第2番 ニ短調 Op.40(1924-25)

(3)交響曲第3番 ハ短調 Op.44(1928) |

アンドルー・リットン(指揮)

ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団 |

優れたバランス感覚と色彩豊かな演奏で魅了。リットン率いるベルゲン・フィルによるプロコフィエフの交響曲第1〜3番!

セッション録音:(1)2015年5月、(2)(3)2017年8月&9月/グリーグ・ホール、ベルゲン、(ノルウェー)/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、BIS ecopak、86'33

エグゼクティヴ・プロデューサー:ロバート・サフ

SACD ハイブリッド盤。

ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督を務めるアンドルー・リットン指揮によるプロコフィエフの交響曲全曲録音。当ディスクには交響曲第1-3番が収録されております。

優れたバランス感覚と作品の持つ美質を引き出すタクトには非常に定評のあるリットン。幅広いレパートリーの中でもプロコフィエフは特に相性がよく、これまでのリリースでも好演が光ります。

有名な「古典交響曲」はプロコフィエフらしさがあらわれた和声法、突然の転調など軽快で解り易く美しい作風が特徴。第2番、第3番は1920年代のプロコフィエフを象徴する作品。当録音でもゴージャスかつ、色彩豊かなオーケストラ・サウンドを満喫できます。

86分33秒長時間収録。

|

| |

BIS SA 2310

(SACD HYBRID)

¥2800 |

アンドレアス・ヘフリガー。

ピアノ協奏曲3篇、アーマン、ラヴェル、バルトーク!

(1)ディーター・アーマン(1962-):

ピアノ協奏曲(グラン・トッカータ)(2016-19)【世界初録音】

(2)ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲(1929-30)

(3)バルトーク:ピアノ協奏曲第3番 ホ長調(1945) |

アンドレアス・ヘフリガー(ピアノ)

ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団

スザンナ・マルッキ(指揮) |

強靭なテクニックで魅了。エルンスト・ヘフリガーの子息、アンドレアス。世界初録音を含むピアノ協奏曲3篇、アーマン、ラヴェル、バルトーク!

録音:(2)2019年3月(セッション)、(3)2019年6月(セッション)、(1)2019年11月6&7日(ライヴ)/ヘルシンキ音楽センター/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、BIS ecopak、75'30

エグゼクティヴ・プロデューサー:ロバート・サフ

SACD ハイブリッド盤。

1962年にベルリンで生まれ、テノール歌手の父エルンスト・ヘフリガーの母国スイスで育ったピアニスト、アンドレアス・ヘフリガー。ベートーヴェンのピアノ・ソナタと他の作曲家の作品を組み合わせた独創的なプログラム『パースペクティヴ』シリーズでも好評を博しております。

当アルバムには世界初録音となったヘフリガーと同い年の作曲家ディーター・アーマンのピアノ協奏曲(グラン・トッカータ)、ラヴェルの左手のためのピアノ協奏曲、そしてバルトークのピアノ協奏曲第3番という豪華な内容です。

アンドレアス・ヘフリガーはジュリアード音楽院でハーバート・ステッシンに師事し、1988年にニューヨーク・デビューを大成功させ、のちに欧米の主要オーケストラへの客演、ソロのリサイタル、またマティアス・ゲルネなど世界的歌手とのリート伴奏など、多岐に渡る活動を展開しております。

ヘフリガーに捧げられたアーマンのピアノ協奏曲(グラン・トッカータ)はまるで万華鏡のように変化する色彩感と超絶技巧が融合した注目作。2019年のBBC

プロムスで初演され、その後ボストン、ミュンヘン、ヘルシンキで演奏されています。

当ディスクにはヘルシンキにおける2019年11月6日、7日のライヴが収録されております。

色彩感といえばラヴェル!ヘフリガーは雄弁に歌いながらも非常に完成度の高い演奏を披露しております。

最後のバルトークはまさに圧巻の演奏。強靭なテクニックでスケールの大きな演奏をお楽しみいただけます。

|

AUSTRIAN GRAMOPHONE

|

|

|

ルイス・ムニョス、

ブゾーニ編曲のバッハやベートーヴェンの後期のピアノ・ソナタ

J.S.バッハ(ブゾーニ編):

コラール前奏曲「来たれ、異邦人の救い主よ」

BWV659

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第31番

変イ長調 Op.110

J.S.バッハ(ブゾーニ編):

コラール前奏曲「イエスよ、わたしは主の名を呼ぶ」

BWV639

プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第7番 変ロ長調

Op.83 |

ルイス・ムニョス(ピアノ) |

ルイス・ムニョスは、クラウディオ・アラウの偉大な伝統を受け継ぐ著名なピアノ教師、エリサ・アルシーナに学んだチリのピアニスト。そのためムニョスの解釈のスタイルはアラウから大きな影響を受けています。

作品はブゾーニ編曲のバッハやベートーヴェンの後期のピアノ・ソナタが選ばれ、ムニョスの詩的かつ深遠な表現(低音部の優しい音色に注目)が際立つプログラムとなっています。

※録音:2004年8月&2007年6月、バイエルン音楽アカデミー(マルクトオーバードルフ、ドイツ)

|

| |

|

|

セヒョン・キム:スリー・シジョ(3つの時調)

Sijo_011115 (フルートとピアノ版)

Sijo_020517 [Geori] (テグムとピアノのための、第1版)

Sijo_271015 [Perle]

(サクソフォンとピアノ、コントラバスのための)

Sijo_020517 [Geori] (テグムとピアノのための、第2版)

Sijo_011115 (クラリネットとピアノ版) |

エレーナ・ガブリエリ(フルート)

シラード・ベネス(クラリネット)

シェユン・キム(ピアノ)

アンサンブル・ジェオリ

シャルフェルト・アンサンブル |

セヒョン(セルゲイ)・キムは1987年、カザフスタン・アルマトイ生まれの作曲家。モスクワ音楽院でヴラディスラフ・アガフォニコフの作曲クラスを卒業し、2013年から2019年にかけて、グラーツ音楽舞台芸術大学でベアート・フラー、ピエルルイジ・ビローネ、ベルンハルト・ラングのもと、作曲の修士号を取得しました。

SIJO(時調)とは高麗時代に成立したとされる朝鮮の定型詩のことで、3-4(三四調)もしくは4-4(四四調)の音節を持っています。

またテグムは朝鮮の伝統音楽で広く使用される管楽器で、澄んだ音が特徴です。極東にルーツを持つ自身のパーソナリティを、決して折衷的な音画に流れることなく、彼独自の言語で表現した作品です。

※録音:2017年-2018年

|

KAIROS KAIROS

|

|

|

ゴンサール・ガトー:ナウステート

Walk in the Countryside (2016) (フルートのための)

Elementos (2018) (ヴァイオリン、チェロ、ピアノのための)

Equilibrio (2017) (アンサンブルのための)

Degrade (2012) (アンサンブルのための)

Where_we're_going (2018) (アンサンブルのための)

NowState (2018) (ピアノのための)

Derivacao (2008) (ピアノのための) |

マルティン・ファーレンボック(フルート)

アンサンブル・リシェルシェ

サウンダルテ・エレクトリック・アンサンブル

クローマ

リミックス・アンサンブル・カーサ・ダ・ムジカ

アレグザンダー・ソアレス(ピアノ) |

ゴンサーロ・ガトー(1979−)はポルトガル・リスボン生まれの作曲家。彼の作品はイギリス、カナダ、ドイツ、フランス、ポルトガル、ブラジルで広く演奏されており、

フランソワ=グザヴィエ・ロトのような著名な指揮者もガトーの作品を取り上げています。

ガトーはコンピュータ支援作曲の分野で最も活発に活動しており、最近ではコンピュータ化されたプロセスの使用が作曲の意思決定にどのような影響を与えるかについて研究を行い、博士号を取得しました。

本アルバムではソロ、トリオ、アンサンブルとさまざまな編成による作品を万華鏡のように提示し、自身の幅広く汎用性の高い音楽的スタイルと感性を示しています。

近現代のピアノ作品集(Rubicon)での緊迫感にあふれる演奏が印象的だったピアニスト、アレグザンダー・ソアレスの演奏にも注目です。

※録音:2018年11月-2020年1月

|

| |

|

|

ティモシー・マコーマック:カルスト

karst survey (2016)

(室内オーケストラとエレクトロニクスのための)

you actually are evaporating (2011-14)

(ヴァイオリンとチェロのための)

KARST (2015-16) (大規模なアンサンブルのための) |

クラングフォルム・ウィーン、

クリストファー・オット(ヴァイオリン)

ケヴィン・マクファーランド(チェロ)

アンサンブルコレクティフ・ベルリン |

オハイオ州インディペンデンス出身、1984年生まれのティモシー・マコーマックは、エルンスト・フォン・ジーメンス音楽賞の受賞歴を持つアメリカの作曲家。

彼は地質学、陶芸、ダンス、絵画など多様なインスピレーションをもとに、音を触覚的で彫刻的な物質、つまり互いに押し付け合い、互いの存在に反応するものとして捉え、演奏者と楽器との間の触覚的、物理的な関係を可聴化するような音楽を作曲しています。

アルバムタイトルにもなっている「KARST」とはカルスト地形のこと。岩石で構成された大地が水の作用によってゆっくりと浸食され、継続的に長い時間をかけて変化してゆく様は、マコーマックの作風とも共通しています。

※録音:2018年5月-11月

|

NCA NCA

|

60174

(SACD HYBRID)

¥2200

〔旧譜〕 |

フランツ・ダンツィ:ピアノ五重奏作品集

ピアノ五重奏曲ヘ長調Op.53

ピアノ五重奏曲ニ短調Op.41

ピアノ五重奏曲ニ長調Op.54 |

クリスティーネ・ショルンスハイム(フォルテピアノ)

ライヒャッシェ五重奏団 |

クリスティーネ・ショルンスハイムが繰り広げる、ピアノ五重奏作品集!

ドイツのチェリスト&作曲家フランツ・ダンツィの知られざる名曲!

クリスティーネ・ショルンスハイムはチェンバロとフォルテピアノの奏者として、非の打ち所がない完璧な演奏を極め、特にバロック音楽の演奏を研究してきました。

クリスティーネ・ショルンスハイムが繰り広げる、ベートーヴェンに影響を受けたドイツのチェリスト&作曲家フランツ・ダンツィ(1763ᬢ�1826)の知られざる名曲が収録されているアルバムです。

※録音:1999年2月16日ᬢ�18日

|

| |

60252

¥2200

〔旧譜〕 |

ドイツのピアノ・デュオが弾いた、

2台ピアノのための20世紀の2つの名曲

ストラヴィンスキー:春の祭典(2台ピアノ版)

バルトーク:2台のピアノと打楽器のためのソナタ |

フランク=インモ・ツィヒナー(ピアノ)

フランク・グートシュミット(ピアノ)

ドミニク・エルツェ (打楽器)

トルステン・シェーンフェルト(打楽器) |

ベルリン芸術大学やワルシャワのショパン音楽大学で室内楽を教えるフランク=インモ・ツィヒナーと、シュトックハウゼンなど現代音楽の演奏で知られるフランク・グートシュミットによるドイツのピアノ・デュオが弾いた、2台ピアノのための20世紀の2つの名曲。

|

| |

60165

(SACD HYBRID)

¥2200

〔旧譜〕 |

マックス・レーガー:歌曲集

16の歌Op.62より第1曲〜第6曲

5つの歌Op.98

8つの歌Op.75

15の歌 Op.55 より第1曲〜第6曲

5つの子供の歌Op.142 |

マルクス・シェーファー(テノール)

エルンスト・ブライデンバッハ(ピアノ) |

マックス・レーガーは43年間という、短い生涯の間にオーケストラ作品、室内楽、オルガン曲、300曲以上の歌曲などの作品を残しました。

17歳のときにドイツの音楽理論家であるフーゴー・リーマンに師事し、2つのヴァイオリン・ソナタや室内楽と最初の6つの歌を作曲。同世代の作曲家である、ブラームス、ブルックナー、シェーンベルクと共に影響を受けあって作曲活動に生涯をかけた作曲家です。

ドイツの合唱音楽に影響を与えたマックス・レーガーの歌曲集をマルクス・シェーファーが繊細に表現します。

※録音:2006年2月6日ᬢ�10日

|

| |

60230

(2CD)

特別価格 ¥2900

〔旧譜〕 |

J.S.バッハ〜オルガン作品集

前奏曲とフーガ変ホ長調BWV.552/1

教理問答書コラール(ドイツ・オルガン・ミサ曲)

4つのデュエットBWV.802-805

前奏曲とフーガ変ホ長調BWV.552/2 |

ジェレミー・ヨゼフ(オルガン) |

ジェレミー・ヨゼフは、南アフリカのダーバン出身のオルガニストで、9歳でオルガンを始め、わずか14歳でダーバン大聖堂のオルガニストとしてデビューしました。

現在は、ウィーン王宮礼拝堂のオルガニストとして活躍し、2019年からは、ウィーン音楽芸術大学のオルガンと即興の教授にも任命されています。

※録音:2010年8月27日ᬢ�29日

|

| |

60170

(1SACD HYBRID)

【旧譜】

¥2200

|

ウェーバー&ノイコム:クラリネット五重奏曲

カール・マリア・フォン・ウェーバー(1786-1826):

クラリネット五重奏曲 変ロ長調 op.34

ジギスムント・リッター・フォン・ノイコム

(1788-1858):

クラリネット五重奏曲 変ロ長調 op.8

|

エリック・ホープリッチ(クラリネット)、

アンサンブル・レザデュー

〔マリー・ウーティガー、

ウルズラ・ブンディース(ヴァイオリン)、

ハーヨ・ベス(ヴィオラ)、

ニコラス・セロ(チェロ)〕 |

☆18世紀オーケストラの首席奏者&ヒストリカル・クラリネットの世界的権威、エリック・ホープリッチ!

☆エリック・ホープリッチ&アンサンブル・レザデューによる、鮮烈なクラリネット五重奏曲集!

18世紀オーケストラの首席奏者&ヒストリカル・クラリネットの世界的権威エリック・ホープリッチと、ムジカ・アンティクァ・ケルンのメンバーによって設立されたアンサンブル・レザデューによる、鮮烈なクラリネット五重奏曲集!

19世紀の偉大なクラリネット奏者ハインリヒ・ヨーゼフ・ベールマンのために作曲されたウェーバーの名作に、ヨーゼフ・ハイドンの弟ミヒャエルに師事し、オーストリアやロシア、フランス、さらにはブラジルでも活躍、ハイドンやモーツァルトの作品を南米に広めた異色の作曲家、ノイコムの五重奏曲をカップリング。(ノイコムの第3楽章にはフンメルの変奏曲でも有名な民謡「美しいミンカ」が用いられています。)

作品はどちらも1810年代に作曲/出版されたもので、ホープリッチは1810年頃のグレンザー製クラリネットをモデルに製作した楽器を用いて、当時の響きをよみがえらせています。

名手と腕利き集団レザデュー(アンサンブル名はベートーヴェンの告別ソナタに由来)による、めくるめくクラリネットの音世界をお楽しみください。各楽器の多彩な音色を余すことなく捉えた優秀録音にも注目です。

※録音:1993年10月

※使用楽器:エリック・ホープリッチ製作のBフラット管、1810年頃グレンザー製作のモデルに基づく(クラリネット)

18世紀、製作者不明(弦楽器)

|

| |

60145314

(2SACD HYBRID)

【旧譜】

¥2900 |

テレマンが1734年に出版した《ヴァイオリン、またはトラヴェルソと通奏低音のための12のソロ》の全曲

テレマン:ヴァイオリン、またはトラヴェルソと通奏低音のための12のソロ |

ミュンヒナー・カンマームジーク

〔マリー・ウーティガー(バロック・ヴァイオリン)、

ミヒャエル・シュミット=カスドルフ(フラウト・トラヴェルソ)、

クリスティーネ・ショルンスハイム(チェンバロ)、

ハルトヴィヒ・グロート(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、

ヨアヒム・ヘルト(バロックリュート、テオルボ)〕 |

テレマンが1734年に出版した《ヴァイオリン、またはトラヴェルソと通奏低音のための12のソロ》の全曲を、マリー・ウーティガーやクリスティーネ・ショルンスハイムといった古楽の名手による演奏で。

《ターフェルムジーク》(1733)や《忠実な楽長》(1734)同様に、アマチュアとプロ両方を対象にした曲集で、当時の教会ソナタの典型である緩-急-緩-急の形式で書かれています。

各曲はヴァイオリンでもフルートでも演奏できるように楽器固有の奏法の使用を避け、調の選択にも注意が払われています。本アルバムでは奇数番号の作品をバロック・ヴァイオリンで、偶数番号の作品をフラウト・トラヴェルソで演奏しています。

※録音:2004年11月、パウロ教会(ドイツ、ケルン、デルブリュック)

|

| |

60166

(1SACD HYBRID)

【旧譜】

¥2200 |

マーラー:連作歌曲集(室内アンサンブル編)

亡き子をしのぶ歌(ミュラー=ホルンバッハ編)

リュッケルト歌曲集(ミュラー=ホルンバッハ編)

さすらう若者の歌(シェーンベルク編) |

クラウス・メルテンス(バス・バリトン)

ゲルハルト・ミュラー=ホルンバッハ&

ムターレ・アンサンブル |

20世紀初頭のウィーンでシェーンベルクによって旗揚げされた音楽団体、私的演奏協会(Verein

für musikalische Privataufführungen)では、マーラーやブルックナーのオーケストラ作品が室内楽編成に編曲され、音楽愛好家たちによって楽しまれていました。

ムターレ・アンサンブルの芸術監督、ミュラー=ホルンバッハはその伝統に倣い、シェーンベルクによる《さすらう若者の歌》と同じ様式の編曲を《亡き子をしのぶ歌》《リュッケルト歌曲集》に施し、ひとつのアルバムにまとめました。

親密な音楽会にふさわしいクラウス・メルテンスの繊細な歌唱、ピアノやハルモニウムを含むカラフルな室内アンサンブルの響き、そしてそれらを臨場感たっぷりに捉えた録音のすばらしさが特筆される1枚です。

※録音:2006年4月、ドイッチュラントフンク・カンマームジークザール(ドイツ、ケルン)

|

| |

60169

(1SACD HYBRID)

【旧譜】

¥2200

|

フルートとギターのための現代作品集(NUANCES)

クレメンス・ヴェレノ(1957-):schatten von

sternen(1998)

エドワード・マグガイア(1948-):Improvisation

on Calderon(1981)

ウルリッヒ・シュルタイス(1956-):nuances(1987)

ヴェルナー・ハイダー(1930-):Seligkeiten

- Funf Inventionen(1987-1999)

クラウス・フェルドマン(1951-):Dodeka-Suite(1981)

ローウェル・リーバーマン(1961-):Sonata

op.25(1988) |

エリザベス・リースベック(フルート)

クラウス・ジャックル(ギター) |

フルートとギター、吹く楽器と爪弾く楽器が織りなす音の機微や陰影をテーマに、1980年以降に書かれた比較的新しい作品を集めたアルバム。

12音技法とジャズを融合させたクラウス・フェルドマンの作品や、調性と旋法の世界で新たなハーモニーを作り出すヴェレノの作品など、多彩な楽曲が次々と現れる万華鏡のような1枚です。

※録音:1999年11月-12月、Colosseum Musikstudios(ドイツ、ニュルンベルク)

|

CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES CHATEAU DE VERSAILLES SPECTACLES

|

CVS026

(3CD)

¥4200 |

ジャン=フィリップ・ラモー(1683–1764):《レ・ボレアド》(1763)

全5幕の叙情悲劇

台本:ルイ・ド・カユザック

原作:ギリシャ神話「北方の常春の国の住人(ヒュペルボレオス)のアバリス」

【DISC 1】 序曲、第1幕、第2幕

【DISC 2】 第3幕、第4幕

【DISC 3】 第5幕 |

アルフィーズ...デボラ・カシェ (ソプラノ)、セミル...カロリーヌ・ウェイナンツ

(ソプラノ)、

アバリス...マティアス・ヴィダル (テノール)、カリシス...ベネディクト・クリスティアンソン

(テノール)、

アダマス...ブノワ・アルヌール (バリトン)、ボリレ...トマーシュ・シェルツ

(バス・バリトン)、

ボレ...ニコラス・ブローイマンス (バス)、アポロン...ルーカシュ・ゼマン

(バリトン)、

愛...ヘレナ・ホゾヴァ (ソプラノ)、ポリムニ...パヴラ・ラドストヴァー

(ソプラノ)、

第1のニンフ...アンナ・サヴィシャ (ソプラノ)、第2のニンフ...テレザ・マリチュカヨヴァー

(ソプラノ)、

ヴァーツラフ・ルクス (指揮)、コレギウム1704(管弦楽と合唱/古楽器使用) |

録音: 2020年1月23-25日 ヴェルサイユ宮殿旧王立歌劇場

【ラモー最晩年の傑作、《レ・ボレアド》待望の新録音!】

1763年、七年戦争終結の祝賀のために作曲された《レ・ボレアド》は、その素材をギリシャ神話から取っており、北風の神ボレアスを信奉するボレアドと呼ばれる人々の女王が、身分違いの恋を貫いた末にそれを勝ち得るという物語。

どうしたわけか初演はキャンセルされ、その後すぐに当時のオペラ座(サル・デュ・パレ・ロワイヤル)が火災に見舞われたうえ、翌1764年にはラモーが亡くなってしまい、上演の機会を得られないまま国立図書館に200年ものあいだ眠ることとなりました。

その初演は1964年、フランスの放送局ORTFにてラモーの没後200年記念事業として放送。舞台での初演は1982年にジョン・エリオット・ガーディナーの手によって行われ、同年録音もなされています。

2003年にはウィリアム・クリスティ指揮による舞台の映像収録もありましたが、管弦楽のみの組曲版ではない全曲録音はそれ以来現れず、今回のヴァーツラフ・ルクスによる録音はその後の研究成果をふまえての貴重なものです。

また、ヴェルサイユ宮殿内の歌劇場(その完成はこの歌劇の作曲より後とはいえ)での録音という点でも意味のあるものと言えるでしょう。古典派時代と言ってよい頃の作ということもあり、クラリネットやホルン、打楽器などを動員したラモーならではの管弦楽センスが映える、当時としては最大編成のオーケストラを生き生きとした古楽器演奏で聴ける点も魅力。

独唱陣は、近年活躍目覚ましくル・ポエム・アルモニークによる「アレグリ:

ミゼレーレ」(ALPHA438/NYCX-10093)でもソプラノのトップを堂々務めたデボラ・カシェを始め、レオナルド・ガルシア・アラルコンやセバスティアン・ドゥセらの信頼篤いカロリーヌ・ウェイナンツなどの実力派を揃えており、その瑞々しい歌唱がラモー最晩年の不遇の傑作に若々しい躍動感とキレを与え、作品の真価を問う素晴らしい演奏に仕上げています。

|

.

FUGA LIBERA

|

|

|

ドミトリー・リス (指揮)&南オランダ・フィル

ベルリオーズ:幻想交響曲 ほか

1-5. ヘンドリク・アンドリーセン(1892-1981):苦痛の鏡

1. I. 庭での罵倒/2. II. むち打ち/3.

III. いばらの冠/

4. IV. 十字架を担う/5. V. 磔刑

6-10. エクトル・ベルリオーズ(1803-1869):

幻想交響曲

6. I. 夢、情熱/7. II. 舞踏会/8. III.

野の風景/

9. IV. 断頭台への行進/10. V. 魔女の夜宴の夢 |

クリスティアンネ・ストーテイン (メゾ・ソプラノ)

ドミトリー・リス (指揮)

南オランダ・フィルハーモニー管弦楽団 |

録音: 2017年10月27、28日/2019年4月5、6日 アイントホーフェン音楽堂、フライトホフ劇場(マーストホフ) ライヴ・拍手入り

【リスとオランダの名手たちが描く、アンドリーセンの美しい歌曲と色彩豊かな「幻想」】

リンブルフ交響楽団とブラバント管弦楽団が合併し2013年に誕生した、南オランダ・フィルハーモニー管弦楽団(南ネーデルラント・フィルハーモニー管弦楽団)。2016-17年のシーズンより当団初の首席指揮者を務めるドミトリー・リスとの3枚目のアルバム。

「幻想交響曲」に、20世紀オランダの作曲家・オルガニスト、ヘンドリク・アンドリーセンが、フランスの詩人・劇作家アンリ・ゲオン(1875-1944)の「イエスの鏡」から「苦痛の鏡」に曲を付けた歌曲集を収録。

キリストの受難の物語のうち逮捕から死までを描いた「苦痛の鏡」は、声楽とオルガンのために書かれた作品の伴奏を弦楽合奏に書き改めたもの。ゆったりとした弦に乗ってメゾ・ソプラノが切々と歌い上げ、苦痛そのものというよりはその癒しまでを表現するかのようなたいへん美しい作品で、これまでベイヌムによる録音のほかはあまり知られていないのが、実にもったいない佳曲です。

メゾ・ソプラノのクリスティアンネ・ストーテインは、自身の出身である音楽王国オランダを中心に多くの名手たちと共演を続けており、ここでもその繊細な表現力と安定した声量で作品を引き立てています。

「幻想交響曲」もこけおどしは微塵も感じさせない演奏で、第2楽章で加えられたコルネットを始め各パートを極端に強調することなく、大オーケストラを隅々まで生かし、全体をパレット上で絵具を混ぜるがごとく溶け合わせながら、作品の色彩感と狂気を実に巧みに描きあげています。

ソチで浅田真央がフリーで使用したラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の演奏の指揮がリスだった

ボリス・ベレゾフスキーのラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集。

真央ちゃんがソチで使った第2番の演奏がこのアルバムだったということで空前のヒットとなったが、そのときの指揮がリスだった。

この名演の立役者の一人がリスであることは間違いない。

|

|

|

GRAND PIANO GRAND PIANO

|

|

|

石本 裕子(ピアノ)

PIONEERS 〜先駆者たち-女性作曲家たちのピアノ曲集 |

石本 裕子(ピアノ...Steinway,モデルC) |

1. ドーラ・ペヤチェヴィチ(1885-1923):BLUMENLEBEN

花の一生 Op.19-No.5 ばら(1904-1905)

2. セシル・シャミナード(1857-1944): ワルツ・カプリース

Op.33(1885頃出版)

3. アンナ・ボン(1739頃-1769以降): ソナタ

変ロ長調 Op.2 No.2(1757出版)

4. クララ・シューマン(1819-1896): 3つのロマンス

Op.21-No.1 イ短調(1853-55)

5. アガーテ・バッケル=グロンダール(1847-1907):3つの小品

Op.15 No.3 フモレスケ ト短調(1882出版)

エイミー・ビーチ(1867-1944):

6. 前夜祭のチャイロツグミ Op.92 No.1(1921)/

7. スコットランドの伝説 Op.54 No.1(1903)

8. エマ・コダーイ(1863-1958): VALSES VIENNOISES

ウィーン風ワルツ(1925頃)

リリー・ブーランジェ(1893-1918): ピアノのための3つの小品(1914)

9. No.1. D'un vieux jardin 古い庭で/

10. No.2. D'un jardin clair 明るい庭で/

11. No.3. Cortege 行列

シキーニャ・ゴンザーガ(1847-1935):

12. CANANEA, VALSA カナネア、ワルツ(ピアノ編)(1900頃)

13. AGUA DO VINTEM ヴィンテムの水(1897頃出版)

14. バッケル=グロンダール: 3つのピアノ小品

Op.35 No.2 アルバムの一葉(1894出版)

15. テクラ・バダジェフスカ(1834-1861):

良い夢を(マズルカ)(1863出版)

16. フローレンス・ベアトリス・プライス(1887-1953):ピアノ・ソナタ

ホ短調-II.ANDANTE(1932出版)

タチアナ・ニコラーエワ(1924-1993): 子供のためのアルバム

Op.19より(1958)

17. No.1. 行進曲/18. No.2. 音楽箱/19.

No.3. 古いワルツ

20. ヴィーチェスラヴァ・カプラーロヴァー(1915-1940):

DUBNOVA PRELUDIA 4月の前奏曲 Op.13 No.2-ANDANTE(1937)

21. 三宅榛名(1942-): 北緯43度のタンゴ(2019

ピアノ・ヴァージョン) |

録音 フェニックス・スタジオ、 ブダペスト、ハンガリー 2019年6月1-3日...1-2/2019年6月1-3日、7月15-16日...3-12/2019年7月15-16日...13-21

18世紀から現代までに於いて、女性作曲家たちがどのような活動をしてきたかを探るアルバム。

クララ・シューマンやエイミー・ビーチ、三宅榛名など良く知られた女性たちの作品から、最近注目が高まるドーラ・ペヤチェヴィチ、セシル・シャミナードの作品までを紹介するだけでなく、フリードリヒ大王(プロイセン王)フルート・ソナタを献呈したことで知られるイタリアのアンナ・ボンを始め、マルティヌーに師事したヴィーチェスラヴァ・カプラーロヴァー、「乙女の祈り」1曲のみが知られるテクラ・バダジェフスカ(テクラ・ボンダジェフスカ=バラノフスカ)、そしてほぼ歴史に埋もれてしまった他の女性たちの作品が随所に散りばめられたこのアルバムは、ピアニスト、石本裕子の長年の研究結果が反映される興味深い1枚に仕上りました。

石本は各々の女性作曲家たちの生涯を丹念に辿りながら、その作品を愛情を込めて奏でています。

【石本 裕子(いしもとひろこ)】

札幌生まれ。5歳より遠藤道子氏に師事。

桐朋学園を経て、ニューヨーク・ジュリアード音楽院でバルトークの高弟、ジェルジ・シャーンドルに師事。卒業後、1990年には札幌に於いてバーンスタインが提唱した第1回PMFに参加。1992年〜2002年まで桐朋学園短大部音楽科講師を務めた後、2002年よりハンガリー、ブダペスト在住。ハンガリーを拠点にリサイタルを開催するとともに、さまざまな活動を広げ、教育にも力を入れています。

2011年から2015年までは東日本大震災の影響を受けた子供たちのためのコンサートを行い、ウィメンズ

アクション ネットワーク(WAN)の一員として活躍。

2015年より、WANのWebサイトにてエッセイ「陽の当たらなかった女性作曲家たち」を連載。

これまでに、エッセイにまつわるコンサートを各地で開催し好評を博しています。

|

| |

|

|

バラキレフ(1837-1910): ピアノ作品全集 第6集

イスラメイ、それを越えて |

ニコラス・ウォーカー

(ピアノ...Steinway, モデルD) |

1. LA FILEUSE 糸車(1906)

2. AU JARDIN 庭で-牧歌練習曲(1884)

3. グリンカ(1804-1857): KAMARINSKAYA

カマリンスカヤ(1848)(バラキレフ編 1902)

4. 交響詩「TAMARA タマーラ」(1867-82)(N.ウォーカーによるピアノ編

2019)...世界初録音

5. ポルカ 嬰ヘ短調(1859)

6. 蚊の死へのエレジー(1855)(N.ウォーカーによる完成版

2019)...世界初録音

7. LA DANSE DE SORCIERES 魔女の踊り(1856) (N.ウォーカーによる完成版

2019)...世界初録音

8. グリンカ: NE GOVORI: LYUBOV' PROYDYOT

何もいわないで: 愛は失われた(1834) (バラキレフ編

1903)

9. TYROLIENNE チロルの女(1902)

10. ザポルスキー(1838-1904): REVERIE

夢想(バラキレフ編 1890)

11. トッカータ 嬰ハ短調(1902)

12. グリンカ: サンクトペテルブルグへの別れ-No.10

ひばり(バラキレフ編 1864)

13. イスラメイ(東洋風幻想曲) |

録音 2019年11月25-28日 St Silas the Martyr

Church,Kentish Town, London, UK

ニコラス・ウォーカーの演奏によるバラキレフのピアノ作品全集の第6集。

シリーズの完結編となるこのアルバムには代表作「イスラメイ」が収録されているほか、グリンカとザポルスキー作品の編曲版も含まれており、バラキレフの多彩な才能を楽しめます。

またこのアルバムのためにニコラス・ウォーカー自身がピアノ版に編曲した交響詩「タマーラ」と、補筆完成させた「蚊の死へのエレジー」も収録。東洋的な題材を色彩豊かなオーケストラ曲に仕立てたことで知られる「タマーラ」の美点があますことなくピアノの響きへと移し替えられたアレンジは聴きどころ。もちろんイスラメイを凌駕するほどの超絶技巧が至る所に用いられています。

|

.

LINN RECORDS LINN RECORDS

|

|

|

ティチアーティ &ベルリン・ドイツ響

リヒャルト・シュトラウス(1864–1949):

ドン・ファン Op.20、死と変容 Op.24、6つの歌

Op.68

1. ドン・ファン Op.20/

2-7. 6つの歌 Op.68/

2. 夜に/3. 花束を編みたかった/

4. ささやけ、愛らしいミルテよ/

5. あなたの歌が私の心に響くとき/

6. アモール/7. 女たちの歌/

8. 死と変容 Op.24 |

ルイーズ・オルダー (ソプラノ)...2-7

ロビン・ティチアーティ (指揮)

ベルリン・ドイツ交響楽団 |

録音: 2019年11月5-8日 イエス・キリスト教会、ベルリン

【ティチアーティが甘美に歌い上げるリヒャルト・シュトラウス!】

2019年の来日公演が大きな成功を収めたロビン・ティチアーティとベルリン・ドイツ交響楽団にとって、初めてのリヒャルト・シュトラウス・アルバム。ティチアーティのR.シュトラウスといえば、2014年グラインドボーンでの《ばらの騎士》(OA1170D/OABD7168D)での演奏が高い評価を得ていますので、管弦楽作品のリリースは今回が初めてというのも少し意外なところ。

オープニングを飾る来日公演でも披露された「ドン・ファン」では、勢いで押すことなく細部を丁寧に歌い上げ、作品の美しい側面をたっぷりと聴かせています。

「6つの歌」では、近年急速にその評価を上げているルイーズ・オルダーを起用。2017年のカーディフ国際コンクールでジョーン・サザーランド聴衆賞を獲得、2019年にはジョン・エリオット・ガーディナー指揮によるヘンデルの《セメレ》でタイトルロールを歌ったことでも話題となりました。

「若手のリリック・ソプラノの中でも最も輝かしい声」(The

Arts Desk)、「きらめくように美しい声」(The

Gramophone)と評され、バロック、古典派から後期ロマン派までを驚異的な表現力で聴かせる彼女の魅力を存分に引き出しています。

「ドン・ファン」とほぼ同時期に書かれ、二十代前半の若きR.シュトラウスを代表する作品の一つ「死と変容」では、目まぐるしく変化する曲想をそれぞれ見事に捉え、色彩感豊かに聴かせました。オーケストラを細やかにコントロールし、このように官能的な音楽を作り上げるティチアーティもまだ三十代。早熟の作曲者に深い共感を持って作り上げたアルバムです。

プロモーション動画: https://youtu.be/M-SNNkO7apw

|

.

MUSO

|

|

|

天才アンドレイ・バラノフ (ヴァイオリン)、久々のアルバム

『SOLO』 無伴奏ヴァイオリン作品集 〜バッハ、イザイ、パガニーニ

ヨハン・ゼバスティアン・バッハ(1685-1750):

1-8. 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ

第1番 ロ短調 BWV 1002

ウジェーヌ・イザイ(1858-1931):

9. 無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ニ短調

Op. 27

「バラード」 - ジョルジュ・エネスクに

ニコロ・パガニーニ(1782-1840):

無伴奏ヴァイオリンのためのカプリース

Op. 1 より

10. 第1番 ホ長調/11. 第2番 ロ短調/12.

第9番 ホ長調/

13. 第14番 変ホ長調/14. 第17番 変ホ長調/

15. 第20番 ニ長調/16. 第24番 イ短調 |

アンドレイ・バラノフ (ヴァイオリン) |

録音: 2019年7月24-27日 フラジェ/スタジオ4、ブリュッセル

2012年のエリザベート王妃国際音楽コンクールを制したアンドレイ・バラノフ。マルタ・アルゲリッチの信頼も篤く、ルガーノ・フェスティバルにも度々参加していた名手による初のソロ・アルバムが登場です。

全て無伴奏にして有名曲という、意欲的かつ挑戦的なプログラム。その実力の高さは聴けば聴くほど驚かされるもので、テクニックはもちろん、滑らかで瑞々しい表情が実に素晴らしく、彼が新時代のヴィルトゥオーゾであることをまざまざと見せつけています。

やっとCDが出た。

この人わがままだからCDなかなか出してくれない。

アンドレイ・バラーノフ・・・。

日本の誇る仙台国際音楽コンクールで第2位、そして昨年のエリザベート王妃国際音楽コンクールで優勝した、若き天才ヴァイオリニスト。

YouTubeのエリザベート・コンクールでのライヴ演奏を聴けば、誰でもこの演奏家がただものでないと思うはず。

http://www.youtube.com/watch?v=0dGMUb6456g

コンクールなのに終演後、観客総立ち。

さて最近ちょっと有名になってきたクルレンツィスという指揮者がいる。

このひと、自分のオケを引っ張るコンサート・マスターを、「ゲスト・コンサート・マスター」という形で外部から招聘することにした。

そのオーケストラを世界に誇りうる輝かしい楽団に仕立てるために。

おそらく勘のよい方はお分かりかと思う・・・

カリスマ指揮者クルレンツィスがその「ゲスト・コンサート・マスター」に指名したのが・・・・アンドレイ・バラーノフだったのである。

それはバラーノフがエリザベートで優勝するよりもずっと前。

つまり彼はエリザベートで優勝して有名になったのではない。その随分前から、ヨーロッパでは知る人ぞ知る名手だったのである。

ということで久々にクルレンツィスの「復活」の映像を観たら・・・やはりコンマスはバラーノフ。

https://youtu.be/MRoPGplsR0o?t=85

3番もバラーノフがコンマス。

隣にいるのはあのひとですね。

https://youtu.be/sJ36pfKeuy8?t=510

|

SOOND

|

|

|

ブック・オブ・リチュアルズ

1. ブック・オブ・リチュアルズ

The Book of Rituals |

デヴィッド・シェー David Shea

ジャン=フィリップ・コラール=ネヴェン

Jean-Philippe Collard-Neven |

サンプリングとエレクトロニクスを駆使するアメリカの作曲家・ピアニスト、デヴィッド・シェーが、ジャンルの垣根を越えた即興演奏などで活躍するベルギーの作曲家・ピアニスト、ジャン=フィリップ・コラール=ネヴェンと共に2004年に制作したアルバム"The

Book Of Scenes"。そして2014年にシェーが製作した"Rituals"。2つの作品を元に現在の2人がその世界観をさらに発展させたアルバム。

仏教の半鐘や大小の磬子(おりん)、木魚などの鳴り物と読経、声明、ホーミー、自然音などのサンプリングに、即興のピアノ、パーカッション、エレクトロニクスを乗せたアルバム。

深いヒーリングの効果から、高揚感のあるクライマックスへと導かれていきます。全1トラック43分30秒の作品。

|

<メジャー・レーベル>

<映像>

8/4(火)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

ALPHA ALPHA

|

|

|

『ラメント』 〜バロック期ドイツ語圏の器楽と声楽のための哀歌をあつめて

ヨハン・ハインリヒ・シュメルツァー (1623頃-1680):

1. 五声のセレナータ

ハインリヒ・イグナツ・フランツ・ビーバー

(1644-1704):

2. おお甘美なイエスよ/3. 食卓の音楽

第3部

ヨハン・ミヒャエル・バッハ (1648-1694):

4. ああ,いかにその時を待ちこがれることか

ヨハン・ハインリヒ・シュメルツァー:

5. フェルディナンド3世の死に寄せる哀歌

ヨハン・クリストフ・バッハ (1642-1703):

6. ああ、私の頭が水で満ちていたなら

ヨハン・ヤーコプ・フローベルガー (1616-1667):

7. トッカータ第2番(第2巻 1649年より)、リチェルカール第1番

(第4巻 1656年より)

クリストフ・ベルンハルト (1628-1692):

8. なにゆえに悲しむのか

ハインリヒ・イグナツ・フランツ・ビーバー:

9. パッサカリア (ロザリオのソナタ より) |

ダミアン・ギヨン (カウンターテナー) 2、4、6、8、

カフェ・ツィマーマン (古楽器使用)、

パブロ・バレッティ、マウロ・ロペス・フェレイラ

(ヴァイオリン)、

パトリシア・ガニョン、デアドル・ダウリング

(ヴィオラ)、ペトル・スカルカ (チェロ)、

ダヴィデ・ナーヴァ (コントラバス)、野入志津子

(テオルボ)、セリーヌ・フリッシュ (オルガン) |

録音: 2019年5月20-23日 サン=ミシェル修道院

サン=ミシェル=アン=ティエラシュ、フランス

【ダミアン・ギヨンとカフェ・ツィマーマンの共演による哀歌集】

古くは13世紀からあり、ルネサンスを経てバロックに入る頃、声楽曲としてのみならず、器楽曲としてもその形式を確立した「ラメント(哀歌・悲歌)」。ここにはオーストリアを中心に活躍したシュメルツァーとビーバー、存命中に大きな名声を得ていたヨハン・クリストフ・バッハ、その弟で大バッハの先妻マリア・バルバラの父でもあるヨハン・ミヒャエル・バッハ、フレスコバルディに学んだ鍵盤音楽の重要作曲家フローベルガー、ドレスデンにおけるシュッツの高弟で後年ハンブルクに移り多くの教会音楽を残したベルンハルトらによる、ラメントの性格を持った作品を収録しています。

カフェ・ツィマーマンはこのアルバム制作にあたり、長年共演を重ねてきたダミアン・ギヨンを招き、しっとりとした表現に留まらず、時に波打つような動きを生き生きと歌い上げ、美しくもメリハリのある一枚に仕上げています。

バレッティとフリッシュという、グループの中心人物二人それぞれのソロも収められた多彩なプログラムです。

|

| |

|

|

ピエール・アンリ(1927-2017):

第10交響曲 〜ベートーヴェンを讃えて 8楽章版

1. I. ALLEGRO CON BRIO/2. II. SCHERZO/

3. III. ALLEGRO MOLTO/4. IV. ANDANTE/

5. V. RONDO/6. VI. PRESTO/

7. VII. COMME UNE FANTAISIE/8. VIII.

FINALE/ |

ブノワ・ラモー(テノール)

マルゼーナ・ディアクン (指揮)

ブルーノ・マントヴァーニ (指揮)

パスカル・ロフェ (指揮)

フランス放送フィルハーモニー管弦楽団

パリ音楽院管弦楽団

フランス放送合唱団、パリ青年合唱団 |

録音: 2019年11月23日 フィルハーモニー・ド・パリ

【フランス実験電子音楽の巨匠が描く、ベートーヴェンの一大コラージュ!】

2017年に亡くなったピエール・アンリが、ベートーヴェンの残した9つの交響曲を大胆にコラージュ。1979年にテープ作品として発表されて以来、1988年にエレクトロアコースティック、1998年にリミックスとしてアルバム・リリースされましたが、今回初めて、アンリ自身が熱望していた生楽器による録音となりました。

本来12楽章の作品ですが、ここではそのうち1、2、8、9を省いた8つの楽章を全楽章として構成しています。

ベートーヴェンの交響曲からの様々なフレーズを細切れにして再び繋ぎ合わせたスコアを、3人の指揮者が3つに分けたオーケストラをフルに活用し、終盤には声楽も投入しつつ、全く違うテンポで重ね合わせていきます。それはまるで、複数のターンテーブルあるいは予め録音した演奏を用いているかのようであり、アンリが祖の一人とされるミュジック・コンクレートを生で再現する非常にスリリングな試みでもあります。

一聴するとばらばらで無秩序のようですが、重なる和声やリズムは緻密に計算されており、その音響に身を任せているとどうしたわけかたいへん心地良いという、実に不思議な作品です。

ブックレットには、ヘッドフォンで立体的な音響を体験できるバイノーラル・ヴァージョンのダウンロード・リンク付き。

|

| |

|

|

『シューベルト・イン・ラヴ』 〜ポップス調アレンジで聴くシューベルト作品の魅力

1. セレナーデ (『白鳥の歌』 D957 No.4)/2.

おやすみ (『冬の旅』 D911 Op.89)/

3. 鬼火 (『冬の旅』 D911 Op.89)/4. アルペジョーネ・ソナタ

D821 による即興/

5. 野ばら D257 Op.3 No.3/6. しぼんだ花

(『美しき水車小屋の娘』 D795 Op.25)/

7. 即興曲 変ト長調 D899 Op.90 No.3/8.

水の上で歌う D774 Op.72/

9. 夜と夢 D827 Op.43 No.2/10. アヴェ・マリア

D839 Op.52 No.6/

11. 交響曲第8番 ロ短調 D759「未完成」 による即興/12.

死と乙女 D531 No.7/

13. あふれる涙 (『冬の旅』 D911 Op.89)/14.

楽興の時 第3番 ヘ短調 D780 Op.94 No.3/

15. 君はわが憩い D776 Op.59 |

ローズマリー・スタンドレー (ヴォーカル)、

アンサンブル・コントラスト(ヴィオラ、チェロ、ダブルベース、ギター、打楽器、ピアノ)

サンドリーヌ・ピオー (ソプラノ) 5、9、12、エレル・ベッソン

(トランペット) 1、4、10 |

編曲ジョアン・ファルジョ

録音: 2019年9月 ノアラック修道院、ランコントル文化センター(シエール)

【フランスで活躍するポップス界の歌姫が贈る、シューベルトの新しい魅力】

フランスを中心に活躍し、1930-50年代のポップスを歌うバンド"モリアーティ"のヴォーカリストであるローズマリー・スタンドレーと、近現代音楽を中心にクロスオーヴァー系もアコースティックな楽器でセンスあざやかにこなす実力派集団、アンサンブル・コントラストが手を組んだシューベルトの作品集。

ピアノを担当するグループの中心メンバー、ジョアン・ファルジョによる、原曲のイメージを生かした美しくも物憂いアレンジで収めています。

方々から引っ張りだこでALPHAレーベルお馴染みのソプラノ、サンドリーヌ・ピオーと、ヨーロッパ・ジャズ界で話題の女性トランペッターでALPHAからアルバム(ALPHA298)をリリースしているエレル・ベッソンも参加。心地よく力の抜けたヴォーカルと演奏が、シューベルト作品が本質的に持つ魅力を新しい角度から楽しませてくれます。

ピオーがリードする「夜と夢」も絶品。

|

FUGUE STATE FILMS

|

FSRCD005

【旧譜】

¥2700 |

ヴィム・ファン・ベーク、ロスキレ大聖堂のオルガンを弾く |

ヴィム・ファン・ベーク(オルガン) |

J.S.バッハ(1685-1750):オルガン作品集

1-4. オルガン協奏曲 ニ短調 BWV596

(原曲: ヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲

ニ短調 RV 565)/

5. バビロン川のほとりに BWV653/6-8.

トリオ・ソナタ 第6番 ト長調 BWV530/

9. いと高きところにいます神にのみ栄光あれ

BWV664/10. いざ来ませ、異邦人の救い主よ

BWV659/

11. 主イエス=キリスト、われらを顧みたまえ

BWV655/12. いざ、もろびと神に感謝せよ BWV657/

13-14. 前奏曲とフーガ ニ短調 BWV539/15-16.

前奏曲とフーガ ハ長調 BWV547 |

録音 2013年 ロスキレ大聖堂、デンマーク/発売

2014年

オランダの名オルガニスト、ヴィム・ファン・ベーク(1930-2017)。60年間にわたり、フローニンゲンのマルティーニ教会オルガニストを務めたほか、ヨーロッパを中心に演奏会を行い高く評価されました。

この録音は、彼がしばしば訪れたデンマークのロスキレ大聖堂のマルカッセン・オルガンを演奏したもの。

長い歴史を誇るロスキレ大聖堂はユネスコの世界遺産に登録されており、このオルガンも16世紀に製作され、1833年にオルガン・ビルダー、ユルゲン・マルカッセン(1781-1860)により再建。以降、何回かの修復を経て1980年代に徹底的な再調査が行われ、一部が16世紀の原型に戻された銘器です。

ベークは歴史的オルガンから美しい響きを紡ぎ出し、一連のバッハ作品を壮麗に聴かせています。

|

| |

FSRCD001

【旧譜】

¥2700 |

モーツァルト、メンデルスゾーン、ブラームス、メシアン:オルガン作品集 |

ヴィム・ファン・ベーク(オルガン) |

1-3. モーツァルト(1756-1791):オルガンのための幻想曲第2番

ヘ短調 K.608

4-7. メンデルスゾーン(1809-1847): オルガン・ソナタ

ニ短調 Op.65 No.6

8-18. ブラームス(1833-1897): コラール前奏曲

Op.122 第1番-第11番

メシアン(1907-1992):主の降誕より

19. Dieu parmi nous/20. Vif et puissant |

録音 2013年 マルティーニ教会、フローニンゲン/発売

2014年

オランダのオルガニスト、ヴィム・ファン・ベーク(1930-2017)。デン・ハーグのコニンクリーク音楽院を卒業後、1956年にフローニンゲンのマルティーニ教会オルガニストに就任、60年間にわたって教会のシュニットガー=ヒンツ・オルガンを演奏しました。

J.S.バッハとブクステフーデのオーソリティとして知られますが、20世紀作品も積極的に取り上げるなど幅広いレパートリーを有していました。

このアルバムでも、モーツァルト、メンデルスゾーン、ブラームス、メシアンまでおよそ200年に渡る年代の作品を演奏。ベークの才能の一端を堪能できます。

|

| |

FSRCD003

(2CD)

【旧譜】

¥3500 |

J.S.バッハ(1685-1750):クラヴィーア練習曲第3巻 オルガン・ミサ |

ヴィム・ファン・ベーク(オルガン) |

【CD1】

1. 前奏曲 変ホ長調 「聖アン」 BWV552/2.

永遠の父なる神よ BWV669/3. すべての世の慰めなるキリストよ

BWV670/

4. 聖霊なる神よ BWV671/5. 聖霊なる神よ

BWV672/6. すべての世の慰めなるキリストよ

BWV673/

7. 聖霊なる神よ BWV674/8. いと高きところにいます神にのみ栄光あれ

BWV675/

9. いと高きところにいます神にのみ栄光あれ

BWV676/

10. 「いと高きところにいます神にのみ栄光あれ」によるフゲッタ

BWV677/11. これぞ聖なる十戒 BWV678/

12. 「これぞ聖なる十戒」によるフゲッタ

BWV679/13. われらみな唯一なる神を信ず BWV680

【CD2】

1.「われらみな唯一なる神を信ず」によるフゲッタBWV681/2.

天にいますわれらの父よ BWV682/

3. 天にいますわれらの父よ BWV683/4.

われらの主キリスト、ヨルダン川に来りBWV684/

5. われらの主キリスト、ヨルダン川に来りBWV685/6.

深き苦しみの淵より、われ汝に呼ばわるBWV686/

7. 深き苦しみの淵より、われ汝に呼ばわるBWV687/8.

われらの救い主なるイエス・キリスト BWV688/

9. 「われらの救い主なるイエス・キリスト」 によるフーガ

BWV689/10. デュエット第1番 ホ短調 BWV802/

11. デュエット第2番 ヘ長調 BWV803/12.

デュエット第3番 ト長調 BWV804/

13. デュエット第4番 イ短調 BWV805/14.

フーガ 変ホ長調 「聖アン」 BWV552 |

録音 2013年 マルティーニ教会、フローニンゲン/発売

2014年

オランダのオルガニスト、ヴィム・ファン・ベーク。デン・ハーグのコニンクリーク音楽院を卒業後、1956年にフローニンゲンのマルティーニ教会オルガニストに就任、60年間にわたって教会のシュニットガー=ヒンツ・オルガンを演奏しました。

このアルバムではベークが長年愛奏していたオルガンで、バッハの大作「オルガン・ミサ」全曲を演奏しています。

バッハが出版したオルガン曲の中でも最大の作品集であり、高度な作曲技法と工夫が凝らされたこの曲集は、全体が三位一体の概念で統一されており、至るところに「3」という数字が隠されていることで知られています。

ベークは長年のキャリアと深い信仰心に基づく堂々たる演奏で聴き手を魅了します。

|

| |

FSRCD004

【旧譜】

¥2700 |

J.S.バッハ(1685-1750):オルガン作品集 |

ヴィム・ファン・ベーク(オルガン) |

1. 目覚めよ、と呼ぶ声あり BWV645/2. われいずこに逃れ行かん

BWV646/

3. ただ愛する神の摂理にまかす者 BWV647/4.

わが魂は主をたたう BWV648/

5. 愛するイエスよ、わが願いを聞きたまえ

BWV649/6. 汝イエスよ、今天より降りたもうや

BWV650/

7-9. トッカータとフーガ ホ長調 BWV566/10.

おお愛する魂よ、汝を飾れ BWV654/

11-12. 前奏曲とフーガ ホ短調 BWV548/13.

おお人よ、汝の大いなる罪を悲しめ BWV622/

14-15. パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582 |

録音 2013年 マルティーニ教会、フローニンゲン/発売

2014年

オランダのオルガニスト、ヴィム・ファン・ベーク。2016年に86歳を迎えたベークは、健康上の理由で長年勤めたマルティーニ教会オルガニストの職を辞し、その翌年にこの世を去っています。

彼の晩年、2013年に一連の録音が行われており、ベークの至芸の一部が遺されました。

こちらは彼が最も得意としたバッハの様々な作品集。コラール前奏曲からトッカータ、パッサカリアなど12曲をじっくり聴かせます。

|

| |

FSRCD008

【旧譜】

¥2700 |

ルイ・クープラン(1626頃-1661):チェンバロ作品集 |

コリン・ブース(チェンバロ) |

1. 前奏曲 ニ長調/2. アルマンド ニ短調/3.

2つのクーラント/4. カナリー/

5. サラバンド/6. パストレッラ/7. ヴォルテ/8.

シャコンヌ「La complaignante」/

9. 前奏曲/10. アルマンド/11. クーラント/12.

サラバンド/13. ジグ/

14. シャコンヌ「la Bergeronnette」/15.

前奏曲 ト短調 /16. 前奏曲 ハ長調/

17. 前奏曲「フローベルガー氏を模して」/18.

ポワトゥーのメヌエットとそのドゥーブル/

19. ジグ/20. ピエモント地方の女/21. サラバンドとロンドー/22.

前奏曲/2

3. 荘重なアルマンド/24. ガリアルド/25.

バスクのブランル/26. サラバンド/

27. サラバンド II/28. ジグ/29. ド・ブランクロシュ氏のトンボー/30.

シャコンヌ |

録音 2015年

優れた鍵盤楽器奏者であり、チェンバロ製作者としても活躍するコリン・ブース。

このアルバムは彼が2012年に入手したというニコラス・チェリーニ製のチェンバロ(1661年製、2段鍵盤)を復元した楽器を用い、ルイ・クープラン作品を演奏したものです。

ブースはこの楽器を17世紀のフレンチ・ピッチにチューニングし、作品に最もふさわしい響きを導きだしています。

楽器の構造を熟知したブースならではの素晴らしい演奏をお楽しみください。

|

| |

FSRCD009

【旧譜】

¥2700 |

Parthenia Nova 新しいパーセニア オルガン作品集 |

サイモン・トーマス・ジェイコブス(オルガン) |

1. フィリップス(1561-1628): 来たり給え、創造主なる聖霊よ

2. スウェーリンク(1562-1621): エオリア旋法によるリチェルカーレ

SwWV 280

3. ギボンズ(1583-1625): ファンタジア

4. ヴェックマン(1616-1674): 第1旋法による前奏曲

5. J.S.バッハ(1685-1750): おおわが魂よ、大いに喜べ

BWV Anh.II 52

6-16. ベーム(1661-1733): おおわが魂よ、大いに喜べ

17. J.S.バッハ: 深き苦しみの淵より、われ汝に呼ばわる

BWV 686

18-20. マーティンソン(1960-): 深き淵より

世界初録音

21. サンガー(1947-2010): 夜想曲 世界初録音

22-25. ムーア(1943-): シンフォニエッタ

世界初録音 |

Richards,Forkes&Co.,Opus18 St George's

HanoverSquare、London, UK/録音 2015年

タイトルの「パーセニア」とは1613年、プファルツ選帝侯フリードリヒ5世とジェイムズ1世の娘であるエリザベス・ステュアートの結婚を祝して出版された曲集のこと。

ここでは現代の名手、サイモン・トーマス・ジェイコブスが3曲の世界初録音を含む、16世紀から21世紀までのバラエティ豊かな作品を選び出し「新しいパーセニア」としての魅力的なアルバムを創り上げました。

彼は2013年に開催された「セント・オールバンズ国際オルガン・フェスティヴァル」で最優秀賞と聴衆賞を獲得したオルガニスト。このアルバムがデビュー作となります。

使用楽器はロンドン、ハノーヴァー・スクエアの聖ジョージ教会のオルガン。アメリカのオルガン・ビルダー、リチャード・フォークス社が製造した素晴らしい響きを持つ楽器です。

|

| |

FSRCD010

(2CD)

【旧譜】

¥3500 |

A Giant Reborn 巨人の生まれ変わり

18世紀のオルガン作品集 |

ジェラール・ブルックス(オルガン)

クライスト・チャーチ、

スピタルフィールズ、ロンドン |

【CD1】

1-2. プレルール(1705頃-1741):ヴォランタリー

イ短調/

3-4. プレルール: ヴォランタリー ニ短調/長調/

5-7. プレルール: ヴォランタリー ニ短調/

8-9. プレルール: ヴォランタリー イ短調/

10-13. プレルール: ヴォランタリー

ニ短調/長調/

14-17. ヘンデル(1685-1759):オルガン協奏曲

ヘ長調 HWV295 (ジョン・ウォルシュ編)/

18-19. グリーン(1695頃-1755): ヴォランタリー

第3番 イ短調/

20-21. グリーン: ヴォランタリー 第5番

ト長調/

22-24. スタンリー(1713-1786): ヴォランタリー

ニ短調/

25-27. スタンリー: トランペット・ストップのためのヴォランタリー

ニ長調/

28-29. スタンリー: ヴォランタリー

イ短調/

30. スタンリー: 力と音楽のための序曲

【CD2】

1. ブル(1563頃-1628): クーラント「戦い」/2.

バレット(1676-1719): ヴォランタリー ハ長調/

3. パーセル(1659頃-1695): 詩篇第100に基づくヴォランタリー

イ長調 Z.721/

4-5. クロフト(1678-1727): ヴォランタリー

第3番 ニ長調/

6-7. ヘロン(1760-1790): ヴォランタリー

第9番 ト短調/

8-9. ボイス(1711頃-1779): ヴォランタリー

第1番 ハ長調/

10-11. ワロンド(1725頃-1770): ヴォランタリー

I ト長調/

12-13. ワロンド: ヴォランタリー V

ハ短調/

14-15. アーン(1710-1778): オルガン協奏曲

第1番 ハ長調-序奏とフーガ/

16-17. ネアズ(1715-1783): 序奏とフーガ

イ短調/

18-19. リーディング(1685/1686-1764):

2つのヴォランタリー/

20-21. ジェームズ(1745-?): ヴォランタリー

ロ短調/

22-25. キーブル(1711頃-1786): ヴォランタリー

第1番 |

録音 2016年

イングランド国教会が1714年から1729年に建設したクライスト・チャーチ。この教会のオルガンを製作したのは、1735年に当時の名オルガン・ビルダー、リチャード・ブリッジ(生年不明-1758)で、2000本を超えるパイプを備えた堂々たる楽器は、現代イギリスに於いても最大規模を誇っています。

100年以上の長きに渡り、様々な改修が加えられながら大切に扱われてきましたが、教会の老朽化に伴い、1960年代に一旦オルガンも解体され別の場所に保存、教会の改装後の2014年、オルガン・ビルダー、ウィリアム・ドレイクの手で修復され元の場所に設置されました。名手ジェラール・ブルックスの演奏

名手ジェラール・ブルックスの演奏で聴くこの2枚組は、この楽器の美質を最も生かす18世紀当時の作品で構成されており、中にはプレルールやリーディング、キープルなどあまり知られていない曲も含まれています。

|

| |

|

|

ウェイン・マーシャル:コブレンツのフーゴ・マイヤー・オルガンを弾く |

ウェイン・マーシャル(オルガン) |

1. Improvisation uber Lasst uns erfreuen

herzlich sehr「わが神と王の全ての創造物」による即興演奏

2. Improvisation uber Wachet auf コラール「目覚めよ」による即興演奏

3. Improvisation uber Funke, funkel, kleiner

Stern 「きらきら星」による即興演奏

4. ジャン・ロジェ=デュカス(1873-1954):

Pastorale

5. ノーマン・コッカー(1889-1953): Tuba

tune

6. Flutes and mutations フルートとミューテーション(即興演奏)

7. Improvisation uber An die Freude 「歓喜へ」による即興演奏 |

録音 不明 コブレンツ、聖カストル教会

オルガニストとして、また指揮者、ジャズ・ピアニストとして活躍するマルチアーティスト、ウェイン・マーシャル。

このアルバムでマーシャルは、歴史あるコブレンツの聖カストル教会に新しく設置されたフーゴ・マイヤー・オルガンを縦横無尽に駆使し、ジャン・ロジェ=デュカスとコッカーの作品と、5曲の即興演奏を披露しました。

即興には、どれも良く知られたテーマが用いられていますが、マーシャルは時にジャズ風のシンコペーションを効かせながら独自の音楽を創り上げ、聴き手を興奮の渦に巻き込んでいます。

|

| |

|

|

The Melodious Birde

ウィリアム・バード(1540-1623): 鍵盤音楽集

1. ウィロビー卿の歓迎/2. グラウンド/3.

第3パヴァン/

4. ガリアルド-第3パヴァーヌ/5. 女王のアルマン/

6. ファンタジア/7. パヴァーヌ/8. ガイアルダ/

9. ウト・レ・ミ・ファ・ソル・ラ/10.

御者の口笛/

11. ジョン、さあキスして/12. 前奏曲

ト短調/

13. ファンタジア/14. パヴァーヌ PH.Tr.No.93/

15. ガイアルダ/16. グラウンド/

17. 私の貴婦人ネヴェルへのヴォランタリー |

コリン・ブース

(チェンバロ&

ヴァージナル) |

録音 不明

コリン・ブースは過去24年間に13枚のCDを録音した鍵盤楽器奏者。演奏家・指導者としてだけではなく、チェンバロ製作者としても知られています。

このアルバムでは、3種類のチェンバロとヴァージナルを駆使し、バードの繊細かつ抒情的な音楽を丁寧に奏で、作品の魅力を存分に伝えています。

作品に最もふさわしい楽器を選んだというブースの"バード愛"が伝わる1枚です。

|

| |

FSRCD014

【旧譜】

¥2700 |

J.S.バッハ(1685-1750):

トリオ・ソナタ第1番-第6番 BWV525-530

1-3. トリオ・ソナタ第1番 変ホ長調 BWV

525

4-6. トリオ・ソナタ第2番 ハ短調 BWV526

7-9. トリオ・ソナタ第3番 ニ短調 BWV527

10-12. トリオ・ソナタ第4番 ホ短調 BWV528

13-15. トリオ・ソナタ第5番 ハ長調 BWV529

16-18. トリオ・ソナタ第6番 ト長調 BWV530 |

ジョン・スコット・ホワイトリー(オルガン) |

録音 不明 アンドリュー・ペンネルズ・オルガン、ハダーズフィールド大学、フィリップス・コンサート・ホール

イギリスのオルガニスト、ジョン・スコット・ホワイトリーが演奏するバッハのトリオ・ソナタ。ロンドン王立音楽院で学び、1976年に開催された全英オルガン・コンクールで優勝。

1998年に出版されたジョセフ・ジョンゲンのオルガン作品についての著書が世界的に注目されるとともに、2003年からBBCのためにバッハの全オルガン作品の収録を始め、こちらは「21世紀のバッハ」と呼ばれる大規模なプロジェクト。

このトリオ・ソナタにも最新の研究が解釈に反映されています。

安定したテクニックによるホワイトリーの見事な演奏をお聴きください。

|

| |

|

|

Bach ist der Vater, wie sind die Buben バッハは父、われらは子

バッハとその周辺のオルガン作品集 |

ピーター・ホルダー(オルガン)

オルガン ヨハン・ベポムク・ホルツァイ 1797年製 |

1. J.S.バッハ(1685-1750): トッカータとフーガ

ニ短調 BWV565

2-4. W.F.バッハ(1710-1784): トリオ第2番

ニ長調 FK.48(P.ホルダーによるオルガン編)

5-7. J.S.バッハ: オルガン協奏曲 ト長調

BWV592(原曲: ザクセン=ヴァイマール公エルンスト)

8. ヨハン・ハインリヒ・クリスティアン・リンク(1770-1846):

コレルリの主題による6つの変奏曲 Op.56

9. モーツァルト(1756-1791): アダージョとアレグロ

ヘ短調 K594(P.ホルダーによるオルガン編)

10-12. C.P.E.バッハ(1714-1788): オルガン・ソナタ

イ短調 Wq.70/4,H.85

13. J.S.バッハ: 前奏曲とフーガ ニ短調

BWV532 |

録音 不明 Neresheim Abbey,Baden-Wu¨rttemberg,Germany

ウェストミンスター寺院の次席オルガン奏者であるピーター・ホルダーが演奏するJ.S.バッハ、バッハの2人の息子たちとモーツァルト、クリスティアン・リンクの作品を交えたアルバム。

バッハを"父"、継承者たちを"子"に見立てたアルバム・タイトルが、選曲のコンセプトであるドイツのバロックから古典派におけるオルガン音楽の潮流を示しています。

ホルダーが演奏しているのはドイツ、ネレスハイム寺院のオルガン。作品が書かれた頃に作られた由緒ある楽器です。

|

| |

FSRCD016

【旧譜】

¥2700 |

Sigfrid's Unbeaten Tracks ジークフリートの無敵の足跡

ジークフリート・カルク=エーレルト(1877-1933):作品集 |

グレアム・バーバー(Link/Gaidaオルガン) |

33のポートレート Op.101(抜粋)(G.バーバーによるオルガン編)

1. 第12番 Quasi Concertino コンチェルティーノのように(ウェーバー風に)

2. 第14番 Impromptu interrompu 即興的な中断(ショパン風に)

3. 第18番 Vorspiel zu einem Drama あるドラマへの前奏曲(ワーグナー風に)

4. 第20番 Frauengunst 女性の好意(J.シュトラウス風に)

5. 第19番 Duetto d'amore 愛の二重唱(ヴェルディ風に)

6. 第25番 Am Hardanger Fjord ハルダンゲルのフィヨルド(グリーグ風に)

ハルモニウム・ソナタ第2番 変ロ長調 Op.46(G.バーバーによるオルガン編)

7. I. Enharmonische Fantasie und Doppelfuge/8.

II. Canzone/9. III. Toccata |

録音 2018年9月20-21日 Pauluskirche, Ulm,

Germany

ドイツ・ロマン派の作曲家カルク=エーレルト。現在はフルートのための作品が良く知られていますが、もともとは優れたハルモニウム(小型のリードオルガン)奏者であり、この楽器のためだけではなく、オルガン作品も好んで作曲していました。

このアルバムには、彼がハルモニウムのために書いた「33のポートレート」からの抜粋と、ハルモニウム・ソナタ第2番のオルガン編曲版が収録されています。編曲と演奏を行っているのはロマン派の作品を得意とするオルガニスト、グレアム・バーバー。

「33のポートレート」は"パレストリーナからシェーンベルクまで"という副題を持つ、さまざまな作曲家の作風を模した興味深い作品。バーバーの編曲は、ハルモニウムでは表現し得ない多彩な音色を原曲に付加し、ハルモニウムでは表現し得ない多彩な音色を原曲に付加し、4段手鍵盤と足鍵盤、86のストップを持つウルムのパウロ教会の大オルガンを駆使して壮大な響きを存分に聴かせます。

|

.

ONDINE ONDINE

|

|

|

クリストフ・エッシェンバッハ指揮

ヒンデミット(1895-1963): 室内音楽集 第2集 室内音楽

第4番-第7番

室内音楽 第4番 Op.36 No.3(1925)

独奏ヴァイオリンと大室内オーケストラのための(ヴァイオリン協奏曲)

1. I. Signal/2. II. Sehr lebhaft/3.

III. Nachtstuck/4. IV. Lebhafte Viertel/5.

V. So schnell wie moglich

室内音楽 第5番 Op.36 No.4(1927)

独奏ヴィオラと大室内オーケストラのための(ヴィオラ協奏曲)

6. I. Schnelle Halbe/7. II. Langsam/8.

III. MaBig schnell/9. IV. Variante eines

Militarmarsches

室内音楽 第6番 Op.46 No.1(1927/1929)

ヴィオラ・ダモーレと室内オーケストラのための

10. MaBig schnell, majestatisch –

Doppelt so schnell – 11. Langsam –

12. Variationen – Lebhaft

室内音楽 第7番 Op.46 No.2(1927)

オルガンと室内オーケストラのための協奏曲

13. I. Nicht zu schnell1/4. II. Sehr

langsam und ganz ruhig1/5. III. [Tempo =

184] |

クリストフ・エッシェンバッハ指揮

クロンベルク・アカデミー・ソロイスツ(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ奏者)、

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン祝祭管弦楽団のメンバー(管楽器とパーカッション奏者)

【ソリスト】

スティーヴン・ワールツ(ヴァイオリン)

1-5、ティモシー・リドゥ(ヴィオラ) 6-9、

ジーユー・シェン(ヴィオラ・ダモーレ)

10-12、クリスティアン・シュミット(オルガン)

13-15、

シュー・ペイジュン/シンディ・モハメド(ヴィオラ)

1-5、杉田 恵理/サラ・フェランデス(ヴィオラ)

1-5、

マチェイ・クワコフスキ(チェロ) 1-5,6-9,10-12,13-15、チェ・ハヨン(チェロ)

1-5,6-9,10-12、

アレクセイ・シャドリン(チェロ) 1-5,6-9,10-12,13-15、リー・ラ(チェロ)

1-5,6-9,10-12、

アレクサンダー・エーデルマン(コントラバス)

1-5,6-9,10-12,13-15、マティアス・ソッレ(コントラバス)

1-5,6-9,10-12、

ツァイ・イェン(コントラバス) 1-5,6-9、マリー・ラフォルジュ(フルート)

1-5,6-9,10-12,13-15

ヤゴダ・クシェミンスカ(フルート) 1-5,13-15、アーロン・シリング(バス・クラリネット)

1-5,6-9,10-12,13-15、

アンドレアス・リップ(B♭管クラリネット)

1-5,6-9,10-12,13-15、レイレ・ルイス(E♭管クラリネット)

1-5,6-9、

オマー・レヴィ(ファゴット) 1-5,6-9,10-12,13-15、ジェレミー・ベイガー(ファゴット)

1-5,6-9,13-15、

アレクサンドル・エルヴェ(ファゴット)

1-5,6-9,13-15、ベネディクト・ノイマン(トランペット)

1-5,6-9,10-12,13-15、

ホアキン・アンドレウ・ビセンテ(トロンボーン)

1-5,6-9,10-12,13-15、

ニクラス・ホルン(バス・テューバ) 1-5,6-9、トビアス・ガッサー(パーカッション)

1-5、

ジェイコブ・ディーン(ホルン) 6-9,10-12,13-15、フィリップ・オルキス(トランペット)

6-9、

オルテガ・リカルド(トロンボーン) 6-9、アルベルト・エステベ・ヒメネス(オーボエ)

10-12,13-15 |

録音 2019年6月30日-7月4日 NDR, Rolf-Liebermann-Studio,

Hamburg 1-12/Kirche St. Johannis-Harvestehude,

Hamburg 13-15

ヒンデミットが1920年代に作曲した一連の「室内音楽」。あまり聞きなれない曲名ですが、実際には"合奏協奏曲"の形式で書かれた第1番を除き、第2番から第7番までは「独奏楽器を伴う協奏曲」として書かれました。

絶賛された第1集(ODE-1341)に続くこのアルバムでは、第4番から第7番を収録。ヴァイオリン、ヴィオラ、ヴィオラ・ダモーレ、オルガンがそれぞれ独奏楽器に据えられ、各々を若き奏者たちが熱演しています。

中でもヴィオラとヴィオラ・ダモーレを用いた第5番と第6番は、ヒンデミット自身が演奏するために書かれたもので、高い技術を必要とするとともに、美しい旋律をたっぷり湛えた聴きごたえのある作品です。

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン祝祭管弦楽団のメンバーたちも見事なアンサンブルを聴かせます。エッシェンバッハはヒンデミット作品の演奏で定評があり、五嶋みどりをソリストに迎えた「ヴァイオリン協奏曲」を含むアルバム(ODE-1214)ではグラミー賞を受賞し話題となりました。

第1弾 |

|

|

クリストフ・エッシェンバッハ(指揮)

ヒンデミット(1895-1963):室内音楽集

室内音楽 第1番-12の独奏楽器のための Op.24

No.1(1921)

1.第1楽章:Sehr schnell und wild/2.第2楽章:MaBig

schnelle Halbe: Sehr streng in Rhytymus/

3.第3楽章:Quartett: Sehr langsam und

mit Ausdruck/4.第4楽章:Finale: 1921:

Lebhaft

室内音楽 第2番-オブリガード・ピアノと12の独奏楽器のための

Op.36 No.1(1924)

5.第1楽章:Sehr lebhafte Achtel/6.第2楽章:Sehr

langsame Achtel/

7.第3楽章:Kleines Potpourri: Sehr lebhafte

Viertel/8.第4楽章:Finale: Schnelle Viertel

室内音楽 第3番-オブリガード・チェロと10の独奏楽器のための

Op.36 No.2(1925)

9.第1楽章:Majestatisch und stark. Massig

schnelle Achtel/10.第2楽章:Lebhaft und

listig/

11.第3楽章:Sehr ruhige und gemessen

schreitende Viertel/

12.第4楽章:Massig bewegte Halbe. Munter,

aber immer gemachlich

小室内音楽-5つの管楽器のための Op.24 No.2(1923)

13.第1楽章:Lustig: Massig schnelle

Viertel/14.第2楽章:Walzer: Durchweg sehr

leise/

15.第3楽章:Ruhig und einfach. Achtel/16.第4楽章:Schnelle

Viertel/17.第5楽章:Sehr lebhaft |

クリストフ・エッシェンバッハ(指揮)

クロンベルク・アカデミー・ソロイスツ(ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ奏者)、

シュレースヴィヒ=ホルシュタイン祝祭管弦楽団のメンバー(管楽器とパーカッション奏者)、

マリー・ラフォルジェ(フルート)?&1-17、アルヴァーロ・パストル・ヒメネス(クラリネット)?&1-17、

オマー・レヴィ(ファゴット)?&1-17、ベネディクト・ノイマン(トランペット)?&1-4,5-8,9-12、

テオドーロ・アンジェロッティ(アコーディオン)、シー・ジャイ(ピアノ)?&1-4、

ニクラス・リーペ(ヴァイオリン)?&1-4、大江

馨(ヴァイオリン)?&1-4,9-12、シェン・ジユ(ヴィオラ)?&1-4,5-8、

イヴァン・カリズナ(チェロ)?&1-4,5-8,9-12、アレクサンダー・エーデルマン(コントラバス)?&1-4,5-8,9-12、

トビアス・ガッサー(パーカッション)?&1-4、クリストファー・パク(ピアノ)?&5-8、

マルク・ブシュコフ(ヴァイオリン)?&5-8、ジャゴダ・クルゼミンスカ(フルート)?&5-8、

ワン・ユー=ポー(オーボエ)?&5-8,9-12、ダニエル・ホーホシュテーガー(クラリネット)?&5-8、

クリスティアン・ヴォルマン(ホルン)?&5-8,9-12、ミゲル・ガルシア・カサス(トロンボーン)?&5-8,9-12、

ブルーノ・フィリップ(チェロ)?&9-12、アーロン・シリング(クラリネット)?&13-17、

ジェイコブ・ディーン(ホルン)?&13-17、アルベルト・エステベ・ヒメネス(オーボエ)?&13-17 |

録音2018年7月2-3日 NDR Studio 1?&1-12 2018年7月4-6日

Rolf-Liebermann-StudioHamburg?&1-12 2019年6月30日-7月4日?&NDR,

Rolf-Liebermann-Studio, Hamburg?&13-17

ヒンデミットが1920年代に作曲した一連の「室内音楽」。あまり聞きなれない曲名ですが、実際には"合奏協奏曲"の形式で書かれた第1番を除く、第2番から第7番までは「独奏楽器を伴う協奏曲」として成立しています。

作風こそ先鋭的ですが、ヒンデミットはこれらの曲を、バロック時代の王侯貴族の館で演奏するイメージで作曲したといい、どの曲も簡潔なフォルムでありながらも、独奏者の技巧が存分に披露される華やかさも持ち合わせています。

今回の「室内音楽」全曲シリーズは、エッシェンバッハの指揮のもと、若き奏者たちが巧みな演奏を繰り広げるもので、第1集には第1番から第3番と、小ぶりな編成による「小室内音楽」を収録。ソリストだけではなく、他のメンバーも見事な技術と音楽性を誇り、各々の個性が際立つ見事なアンサンブルを聴かせます。

|

|

| |

|

|

ピーター・リーバーソン(1946-2011): 愛と悲しみの歌/六道

『IX REALMS 六道』(2000)-アンプリファイド・チェロとオーケストラのための

1. The Sorrow of The World この世の悲しみ(修羅道)/2.

The Hell Realm 地獄道/

3. The Hungry Ghost Realm 餓鬼道/4.

The Animal Realm 畜生道/5. The Human Realm

人間道/

6. The God Realm and The Jealous God

Realm 神の領域と嫉妬深い神の領域(天道)

『Songs of Love and Sorrow 愛と悲しみの歌』(2010)-バリトンとオーケストラのための

7. ソネット第46番 "Des las estrellas

que admire,..."

8. ソネット第12番 "Plena mujer,

manzana carnal, lunacaliente..."

9. ソネット第52番 "Cantas y a sol

y a cielo con tu canto..."

10. ソネット第69番 "Tal vez no ser

es ser sin que tu seas..."

11. ソネット第82番 "Amor mío,

al cerrar esta puertanocturna..." |

アンッシ・カルットゥネン(チェロ) 1-6、

ジェラルド・フィンリー(バス・バリトン) 7-11、

ハンヌ・リントゥ(指揮)、

フィンランド放送交響楽団 |

録音 7-11のみライヴ 2019年12月 ヘルシンキ・ミュージック・センター、フィンランド

アメリカの作曲家ピーター・リーバーソン(1946-2011)の作品集。

コロンビア・レコードの社長ゴダード・リーバーソンと振付師ヴェラ・ゾリーナを両親に持ち、恵まれた環境で音楽教育を受けたリーバーソンは、30歳の時にニューヨークを離れ、かねてから興味を抱いていたチベット仏教の研究を始めました。

その後、マサチューセッツに於いて、瞑想プログラムで知られる「シャンバラ・トレーニング」を監修するなど仏教思想に耽溺、これは彼の考え方に大きな影響を与えています。

「六道」はまさに仏教思想から生まれた作品で、アンプリファイド(電気増幅)・チェロとオーケストラによって、一切の生きとし生けるものが輪廻を繰り返す世界が象徴的に描かれています。

「愛と悲しみの歌」はリーバーソンの2度目の妻となったロレイン・ハント・リーバーソンのために構想された歌曲集。彼が愛妻のために書いたのは「ネルーダの歌」が良く知られていますが、こちらはその初演後すぐにボストン交響楽団から委嘱されたものでした。しかしロレインが亡くなり、作曲家自身も病を宣告されたため仕事は中断。少しだけ時間を置いてからリーバーソンは改めて作品に取り組み、2010年にようやく完成させることができたのです。