≪第116号アリアCD新譜紹介コーナー≫

その11 2022/7/26~

7/29(金)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

SIGNUM SIGNUM

|

|

|

ラ・セレニッシマ

ヴィヴァルディの女性たち ~

ピエタ院の女性奏者&歌手のための器楽&宗教的声楽作品

ヴィヴァルディ:

ヴィオラ・ダモーレ協奏曲 ニ短調 RV394

トロンバ・マリーナ風ヴァイオリンのための協奏曲

ト長調 RV313

「グローリア」への導入歌《なぜ矢を》

RV637

ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調

ヴァイオリンとオルガンのための協奏曲

ニ短調 RV541

詩篇第126篇 RV803

(ソプラノ、メゾ・ソプラノ、コントラルト、トロンバ・マリーナ風ヴァイオリン、

ヴィオラ・ダモーレ、シャリュモー、チェロ、

オルガン、弦楽と通奏低音のための) |

ラ・セレニッシマ、

エイドリアン・チャンドラー

(ディレクター、ヴァイオリン)

クレア・ブース(ソプラノ)

レナータ・ポクピチ(メゾ・ソプラノ)

ジェス・ダンディ(コントラルト)

ロバート・ハワース(オルガン) |

ラ・セレニッシマが描く、ピエタ院のためのヴィヴァルディ作品集!

☆赤毛の司祭ヴィヴァルディによるピエタ院の女性奏者たちのための作品集!

☆世界初録音や貴重な古楽器のための協奏曲を収録!

ヴィヴァルディが教師を務めたピエタ院の女性奏者や歌手のための貴重な作品集。

ピエタ院とは孤児などあらゆる事情により、親と共に生活できない子供たちを養育した慈善機関で、その維持のために付属音楽院の演奏会が貴重な収入源となっていました。

このアルバムには、ヴィヴァルディによってその音楽院の奏者のために作られた作品が収録されており、特にヘ長調のヴァイオリン協奏曲は世界初録音になります。

また、ストラディバリウスが設計したヴィオラ・ダモーレや、ヴィヴァルディ自身が発明したトロンバ・マリーナ風ヴァイオリンといった今では珍しい古楽器の協奏曲も併せて収録されており、当時の演奏会の様子を窺い知ることが出来る貴重なアルバムに仕上がっています。

1994年に英国屈指のバロック・ヴァイオリニスト、エイドリアン・チャンドラーによって創設されたピリオド・アンサンブル、ラ・セレニッシマ。

赤毛の司祭ヴィヴァルディを中心とする18世紀ヴェネツィアとその周辺の作曲家たちの知られざる作品や、再発見された作品の世界初録音を続々と世に送り出し、2度のグラモフォン賞に輝いています。

※録音:2021年10月25日-28日、シーダーズ・ホール(ウェルズ、サマセット、イギリス)

|

.

GRAND PIANO GRAND PIANO

|

GP898X

(6CD)

¥6200 →\5590 |

PERFECT MOODS

思索的で現代的なピアノ小品集

20世紀以降の現代音楽の潮流に背を向け、調性のある音楽の"今"を追い求めた開拓者たちの記録

|

【CD1】...GP808

バール・ハスラム(1885-1954):

Melodies of the Upper Worlds 上層世界のメロディ

1. KRIVU LI ('DRAW CLOSE TO ME')

2. KI CHILATTZTA NAFSHI ('YOU SAVED

MY SOUL')

3. HAMOL AL MASECHA ('HAVE PITY ON

YOUR DEEDS')

4. NIGUN ('MELODY')

5-6. BNEI HEICHALA ('THE SONS OF

KING'S PALACE')

7. CHASAL SEDER PESACH ('PASSOVER

MEAL')

8. KEL MISTATER ('THE CREATOR HIDES

IN SECRECY')

9. MARCH

10. IA'ALE TACHANUNEINU ('ACCEPT

OUR PRAYERS')

11. HINEY KE HOMER ('LIKE MATTER

IN HIS HANDS')

12. MISOD CHACHAMIM ('THE ASSEMBLY

OF SAGES')

13. MIZMOR LE DAVID ('DAVID'S SONG')

14. LEAGID BABOKER

('TO PROCLAIM IN THE MORNING ABOUT

YOUR MERCY')

15. KADISH ('CONSECRATION')

16. TZADIK ('SAINT')

17. IADID NEFESH ('BELOVED OF THE

SOUL')

全てミカエル・アイラペティアンによるピアノ編

全て世界初録音

録音: 2018年7月2日

Great Hall ofMoscow State Tchaikovsky

Conservatory(ロシア) |

ミカエル・アイラペティアン(ピアノ) |

【CD2】...GP760

ハロ・ステパニアン(1897-1966): ピアノのための26の前奏曲

1-8. 8つの前奏曲 Op. 47(1947)

9-16. 8つの前奏曲 Op. 48(1948)

17-24. 8つの前奏曲 Op. 63(1956)

25. 前奏曲 イ長調(1964)

26. 前奏曲 ヘ短調(1965)

全て世界初録音

録音: 2016年6月10-11日

Great Hall, Moscow State University

of

Culture andArts, Moscow(ロシア) |

ミカエル・アイラペティアン(ピアノ)

|

【CD3】...GP639

ヴァレンティン・シルヴェストロフ(1937-):

ピアノ作品集

1-7. 素朴な音楽(1954-55/1993改訂)...世界初録音

8. 使者(ピアノ版)(1996/97)

9-10. 2つのワルツ Op. 153...世界初録音

11-14. 4つの小品 Op. 2(2006)

15-16. 2つのバガテル Op. 173(2011)...世界初録音

17-21. キッチュ・ムジーク(1977)

録音: 2011年10月11-13日

Siemensvilla, Berlin-Lankwitz(ドイツ) |

エリザヴェータ・ブルーミナ(ピアノ) |

【CD4】...GP692

フィリップ・グラス(1937-): グラスワールド

第4集

1-14. めぐりあう時間たち(2002)

15. モダン・ラヴ・ワルツ(1977)

16. あるスキャンダルの覚え書き -

The Harts - I Knew Her(2006) (ピアノ版)...世界初録音

17. 5度の音楽(1969)

M. リーズマンによるピアノ編...4-5、9

M. リーズマン、N. マーリーによるピアノ編...1-3、6-8、10-14

録音: 2014年3月25日 Temple Saint Marcel,

Paris(フランス) |

ニコラス・ホルヴァート(ピアノ) |

【CD5】...GP785

タニャ・エカナヤカ(1977-): 12のピアノ・プリズム

1. ピアノ・プリズム 第1番 E Flat -

July 2016/17

2. ピアノ・プリズム 第2番 B Flat -

Armenia to a Pearl

3. ピアノ・プリズム 第3番 C - Emerald

Lapwing Karpet

4. ピアノ・プリズム 第4番 D Flat -

Intuition, Auld Lang Syne & An Asian

Sacred

5. ピアノ・プリズム 第5番 G - With

Paaru Kavi

6. ピアノ・プリズム 第6番 F - Renewal

& Goyam Kapuma

7. ピアノ・プリズム 第7番 E - Arrow-and

8. ピアノ・プリズム 第8番 A - Zuni

Sea

9. ピアノ・プリズム 第9番 A Flat Scintilla:

Komitas Unto Childhood

10. ピアノ・プリズム 第10番 B - Of

Vannam & Zhuang Tai Qiu Si

11. ピアノ・プリズム 第11番 F Sharp

- Kitty & Bambaru

12. ピアノ・プリズム 第12番 D - Hana

Hare

全て世界初録音

録音: 2017年10月14-16日

Reid Concert Hall, The University

of Edinburgh(UK) |

タニャ・エカナヤカ(ピアノ) |

【CD6】...GP809

ミカエル・アイラペティアン(1984-):

Whole in Twelve ピアノのための小品集(2018)

1. Autumnal 秋に/2. The lady plays

レディ・プレイズ/

3. Longing 切望/4. Dilemma ジレンマ/5.

Arousal 目覚め/

6. Prayer 祈り/7. Clouds 雲/8.

The First Snow 初雪/

9. Christmas Eve クリスマス・イヴ/

10. Totality トータリティ/

11. Rain and rendezvous 雨とランデヴー/

12. Finality ファイナリティ

全て世界初録音

録音: 2018年7月4日

Great Hall ofMoscow State Tchaikovsky

Conservatory(ロシア) |

ミカエル・アイラペティアン(ピアノ) |

【Grand Pianoレーベル10周年記念企画!】

このボックスの特徴をわかりやすく言えば「極上のヒーリング系ピアノ作品集」でしょう。確かに美しく繊細な音楽が並んでいます。

しかし、このセレクションにはもう一つの側面があります。それは20世紀以降の現代音楽の潮流に背を向け、調性のある音楽の"今"を追い求めた開拓者たちの記録なのです。

ユダヤ教の祈りの歌をひたすらに切なく綴ったハスラム、アルメニアの民俗性を時折覗かせるステパニアン、ナイーヴな美の求道者シルヴェストロフ、ミニマルの要素は抑え気味に深い内面の感情を描いたグラスの映画音楽、様々な音楽の要素を結合させたエカナヤカ(日本からは滝廉太郎が引用されています)、恋愛ドラマのBGMのようなアイラペティアンと、まさに陶酔のラインナップです。 ――吉池拓男(監修)

|

| |

|

|

ニコライ・メトネル(1880-1951):ピアノ・ソナタ全集

第3集

ソナタ・バラード 嬰ヘ長調 Op. 27

1. I. Allegretto - Coda: Allegro molto

agitato –

2. II. Introduzione: Mesto -

3. III. Finale: Allegro - Maestoso, gaudioso,

poco a poco piu mosso

4. ピアノ・ソナタ イ短調 Op. 30

ピアノ・ソナタ ホ短調 「夜の風」 Op. 25

No. 2

5. Introduzione: Andante con moto - Allegro

- Tempo dell'introduzione -

6. Poco a poco Allegro molto sfrenatamente,

presto

- Quasi cadenza – Largamente |

ポール・スチュワート(ピアノ)

Steinway & Sons, Model D,

No. 578182...1-4

Steinway & Sons, Model D

(ハンブルク 1929年頃)...5-6 |

録音:2021年11月26-27日 Salle Raoul-Jobin,Palais

Montcalm, Ville de Quebec, Quebec(カナダ)...1-3 1997年12月16日

Maison Medtner,Montreal, Quebec(カナダ)...5-6

ピアニスト、ポール・スチュワートが演奏するメトネルのピアノ・ソナタ全集。完結編となる第3集には3曲のソナタが収録されています。

「ソナタ・バラード」は最初は単一楽章で構想、1913年に出版されましたが、作品の出来に不満を持ったメトネルは第2楽章の序奏と終楽章を追加し、翌年に新版として出版しています。

"闇に対する光の勝利"、"猜疑に対する信仰の勝利"がテーマであり、メトネルの弟子たちによるとこれはロシアの詩人アファナーシー・フェートの詩に触発されたとされ、楽譜にも詩の引用がされています。

ピアノ・ソナタイ短調は第1次世界大戦中に作曲された作品。単一楽章で書かれており、この中には民謡的要素やロシアらしさを醸し出す鐘の音を模した旋律が含まれています。

ピアノ・ソナタ「夜の風」はラフマニノフに献呈された曲。現代作曲家のカイホスルー・ソラブジが「近代における最も偉大なピアノ・ソナタ」と評したという優れた作品で、曲の冒頭にはロシアの詩人フョードル・チュッチェフの詩の表題が記されており、「夜は人間の本分である」というチュッチェフの思想が反映されたストーリーを感じさせる作品です。

|

| |

|

|

ジョゼ・アントニオ・レセンデ・ジ・アルメイダ・プラド(1943-2010):夜想曲全集/島々

1. 夜想曲第1番(1985)*/2. 夜想曲第2番(1985)/

3. 夜想曲第3番(1985)*/4. 夜想曲第4番(1985)/

5. 夜想曲第5番(1985)*/6. 夜想曲第6番(1986)*/

7. 夜想曲第7番(1987)/8. 夜想曲第8番(1987)*

9. 夜想曲第9番(1987)*/10. 夜想曲第10番(1987)*/

11. 夜想曲第11番(1991)*/12. 夜想曲第12番(1991)*/

13. 夜想曲第13番(1991)*/

14. 夜想曲第14番(1991)*/15. ILHAS 島々(1973)

*...世界初録音 |

アレイソン・スコペル(ピアノ)

Steinway & Sons, Model D |

録音: 2021年10月4-5日 Sala Cecilia Meireles,Rio

de Janeiro(ブラジル)

ブラジルの作曲家、アルメイダ・プラド。14歳の時に女性作曲家ディノーラ・デ・カルバーリョの弟子になり、その後カマルゴ・グァルニエリから作曲を学んだプラドは、やがてシュトックハウゼンやブーレーズ、リゲティの作品に興味を持ち、奨学金を得てパリに留学。

ナディア・ブーランジェに教えを請うとともに、メシアンの神秘主義からも影響を受け、自国のブラジル音楽にこれらのエッセンスを融合させ、ピアノ曲集『カルタス・セレステス=天体の図表(GP709,710,746,747)』などに見られる独自の作風を確立しました。

この「夜想曲集」は1985年から1991年にかけて作曲されたもので『カルタス・セレステス』のような大胆さよりも抒情的な雰囲気が重視されており、彼の師であるメシアンへのオマージュをはじめ、ショパンやスクリャービンを思わせる繊細さや、ボサノバ風のリズムも用いられるなどさまざまな影響が感じられます。

「ILHAS島々」は『カルタス・セレステス』の前身的な作品で、全体は神秘的な作風で統一されています。

アレイソン・スコペルは、受賞歴のあるブラジル人ピアニスト。アルメイダ・プラド作品の紹介に努めています。

|

.

NAXOS NAXOS

|

|

|

ブラジル音楽シリーズ

Serenata セレナータ 小管弦楽のためのブラジル音楽集

カルロス・ゴメス(1836-1896):弦楽のためのソナタ(1894)

1. I. Allegro animato/2. II. Allegro

scherzoso/

3. III. Largo/4. IV. Vivace, "O

Burrico de Pau"

5. フランチスコ・ブラーガ(1868-1948):

マドリガル=パバーナ(1901)

アウベルト・ネポムセーノ(1864-1920):

Suite Antiga 古風な組曲 Op. 11(弦楽オーケストラ版)

6. I. Minuet - Trio/7. II. Aria/8.

III. Rigaudon

9. ネポムセーノ: セレナータ(1902)

レオポウド・ミゲス(1850-1902):

Suite Antiga 古風な組曲 Op. 25(1893)

10. I. Preludio/11. II. Sarabanda/

12. III. Gavota/13. IV. Aria e Double/14.

V. Giga |

イギリス室内管弦楽団

ニール・トムソン(指揮) |

録音: All Hallows, Gospel Oak, London(UK) 2022年1月17日...1-4、10-14 2022年1月18日...1-4、5-9

ナクソスがブラジル外務省との提携で進めているブラジル音楽のシリーズ、2022年はブラジル独立200周年にあたることもあって一層活性化しています。

1822年に独立したブラジルは89年までポルトガル王家に連なる国王が収めます。

アルバムに登場する作曲家たちは王政時代の生まれで、国の奨学金を得てヨーロッパで学びました。

収録された作品は「古風な組曲」の名前から想像されるようにバロック風の曲想を持つものが多く、レスピーギの「リュートのための古風な舞曲」やグリーグの「ホルベアの時代から」が好きな人なら大いに楽しめることでしょう。

サンパウロで生まれたゴメスはミラノで学び、1870年にミラノ・スカラ座で初演された歌劇

《グワラニー族の男》で成功を収めました。

「弦楽のためのソナタ」もイタリア風の明るい曲調が魅力で、ロッシーニの弦楽ソナタを思わせます。プラーガはリオデジャネイロ生まれ。

パリ国立高等音楽院に留学し、マスネに作曲を師事しました。この「マドリガル=パバーナ(パヴァーヌ風のマドリガル)」は軽やかなリズムに乗った爽やかな作品です。

ネポムセーノはローマのサンタ・チェチーリア音楽院で学び、その後ドイツでハインリッヒ・フォン・ヘルツォーゲンベルクとマックス・ブルッフに学んでいます。

この「古風な組曲」は当初4楽章のピアノ組曲として書かれ、親交のあったグリーグの自宅で初演されました。ここに収録された3楽章の管弦楽版は後に作られたもので、ベルリン・フィルが初演しました。

優美な第1主題で始まる「セレナータ」もロマンティックです。

リオ・デ・ジャネイロで生まれたミゲスは幼い頃に家族とともにスペインに移住。その後ポルトガルでヴァイオリンと作曲を学び、20歳でブラジルに戻りますが、12年後にフランスに留学してパリ音楽院院長のアンブロワーズ・トマやセザール・フランクから強い影響を受けました。

この「古風な組曲」は生き生きとした旋律が魅力です。

|

| |

|

|

ブラジル音楽シリーズ

ブラジル皇帝ペドロ1世(1798-1834):テ・デウム/クレド

1-6. クレド(1821頃)7. 序曲(1821頃)

8-15. テ・デウム(1820)...世界初録音

16. Hino da Independencia do Brasil

ブラジル独立讃歌(1822)

(アントニオ・ジ・アシス・レプブリカーノ編) |

カルラ・コッテイーニ(ソプラノ)...2、10-11

ルイサ・フランチェスコーニ(メゾ・ソプラノ)

...4、13

クレイトン・プルジ(テノール)...4-5、13

リチオ・ブルーノ(バス=バリトン)...3、5

Concentus Musicum de Belo Horizonte(合唱)

...1、3-6、8-9、11-12、14-16

(合唱指揮...イアラ・フリッケ・マッテ)

ミナスジェライス・フィルハーモニー管弦楽団

ファビオ・メケッティ(指揮) |

録音: 2022年5月23-27日 Sala Minas Gerais,

Belo Horizonte(ブラジル)

ナクソスがブラジル外務省との提携で進めているブラジル音楽のシリーズ、これは2022年9月7日のブラジル独立200年の記念日に相応しいリリースです。

ナポレオン戦争に巻き込まれたポルトガルの政治体制が混乱する中で、ポルトガル王家の王太子ペドロを初代皇帝ペドロ1世としてブラジルが独立したのが1822年9月7日。

彼の言葉「独立か死か」はブラジル帝国のスローガンの一つとなりましたが、ペドロ1世は音楽の才能も優れ、「本格的な作曲家」として語ることが出来る歴史上稀な王侯貴族の一人です。

当盤収録の「序曲」が1832年にパリで演奏された際は、この曲はロッシーニのものだと信じた聴衆が続出したといいます。

長男の洗礼を祝って書かれた「テ・デウム」はオペラを思わせるドラマティックな曲想を持ちます。「クレド」は歓喜に溢れ、ペドロ1世の作品の中でも演奏機会が多い曲の一つ。

そして「ブラジル独立讃歌」は1822年から1831年頃までブラジル帝国の国歌として用いられた愛国歌であり、現在でもなおブラジルで愛唱されています。

|

| |

|

|

アンリ・トマジ(1901-1971):ヴァイオリン作品全集

ヴァイオリン協奏曲 「ユリシーズの旅」 (1962)

1. I. Pesante marcato e sostenuto - Vivo/

2. II. Allegro/3. III. Andante/4. IV.

Final: Allegro

カプリッチョ(1931/1950年ヴァイオリンと管弦楽版)

5. I. Allegretto/6. II. Andante/7.

III. Final

8. ヘブライの歌(ヴァイオリンと管弦楽版)(1929)

9. アンタールの悲しみ(1931)

10. ヴァイオリンとピアノのための詩曲(1923頃)

11. コルシカの歌、ヴォカリーズ・エチュード

(ヴァイオリンとピアノ版)(1932)

12. パギエラ、コルシカのセレナード(1928)

1-4を除き世界初録音 |

ステファニー・モラリー(ヴァイオリン)

ダヴィッド・ロマン(ピアノ)...9-12

ギャルド・レピュブリケーヌ管弦楽団

...1-8

セバスティアン・ビヤール(指揮)...1-8 |

録音: Auditorium Marcel Landowski, Paris(フランス) 2020年12月6日...9-12 2020年12月20日...1-3 2020年12月21日...4-6 2021年7月22日...7-8

マルセイユ出身の作曲家アンリ・トマジのヴァイオリン作品集。

管楽器を用いた曲が良く知られる彼の作品の中ではあまり知られていないジャンルですが、これらは20世紀フランスにおける作曲の方向性をコンパクトに見て取ることができる特徴ある作品といえるでしょう。

ヴァイオリン協奏曲「ユリシーズの旅」は作曲家後期に書かれたもので、技巧的なヴァイオリンの旋律と色彩豊かに響くオーケストラの音色が絡み合う作品。

「カプリッチョ」は優雅で上品な曲調を持ち、感情の起伏の激しい緩徐楽章に続く輝かしい終楽章が魅力です。

他の5曲はどれもトマジの活動の初期に作曲されたもの。彼の両親の出身地であるコルシカ島の伝統音楽をを引用したエキゾチックな雰囲気を持っています。

|

| |

|

|

ウィリアム・ウォルトン(1902-1983):

ファサード全曲 (テキスト: イーデス・シットウェル)

ファサード 第1組曲 - An Entertainment(1922)

1. ファンファーレ/2. 第1曲 ホーンパイプ/

3. 第2曲 家族/4. 第3曲 マリナー・マン/

5. 第4曲 長い鋼の草/

6. 第5曲 金メッキのトレリスを通して/

7. 第6曲 タンゴ・パソドブレ/8. 第7曲

象のための子守歌/

9. 第8曲 黒いベヒーモス夫人/10. 第9曲

タランテッラ/

11. 第10曲 遠い国から来た男/12. 第11曲

湖にて/

13. 第12曲 カントリーダンス/14. 第13曲

ポルカ/

15. 第14曲 フォー・イン・ザ・モーニング/

16. 第15曲 景色の向こう側にあるもの/

17. 第16曲 ワルツ/18. 第17曲 ヨーデリング・ソング/

19. 第18曲 スコットランド狂詩曲/

20. 第19曲 ポピュラー・ソング/

21. 第20曲 フォックス=トロット「老フォーク卿」/

22. 第21曲 ベルゼブブ卿

ファサード 第2組曲 - A Further Entertainment

(1978–79)

23. 第1曲 ファンファーレ - Came the

Great Popinjay/

24. 第2曲 朝の歌/25. 第3曲 行進曲/

26. 第4曲 マダム・マウスのトロット/

27. 第5曲 オクトジェネリアン/

28. 第6曲 庭師ヤヌスは水の精を捕まえる/

29. 第7曲 水のパーティ/30. 第8曲 ポンペイ王は言った

ファサード - Additional Numbers(1922,

1977)...世界初録音

31. 第1曲 世間話/32. 第2曲 ダフネ/

33. 第3曲 白フクロウ/34. 第4曲 最後のギャロップ |

ヒラ・プリットマン(ナレーター)

フレッド・チャイルド(ナレーター)

ケヴィン・ディーズ(ナレーター)

ヴァージニア・アーツ・フェスティバル・チェンバー・プレイヤーズ

ジョアン・ファレッタ(指揮) |

録音: 2021年6月14-15日 Joan and Macon

Brock Theatre, Susan S. Goode Fine and Performing

ArtsCenter, Virginia Wesleyan University,

Norfolk, Virginia(USA)

ウィリアム・ウォルトンが英国の女性詩人イーディス・シットウェル(1887-1964)に出会ったのは1916年頃、ウォルトンがオックスフォード大学クライスト・チャーチ校に入学し、イーディスの弟サシェヴェレルと親友になったことがきっかけでした。

後に大学を退学したウォルトンはシットウェル家に住み込み、作曲家を志します。

イーディスとウォルトンの共作『ファサード』は1922年に発表され、ウォルトン最初の成功作となりました。

イーディスの詩はヴィクトリア朝末期のブルジョワの世界を風刺的かつ痛烈に描き、ウォルトンは言葉に即したユーモアとウィットに富んだ音楽を付けています。

このアルバムでは、1922年に書かれた「世間話」の初録音に加え、ウォルトンが削除した3曲を追加ナンバーとして収録。

ジョアン・ファレッタが指揮するヴァージニア・アーツ・フェスティバル・チェンバー・プレイヤーズの演奏と、

歌手としても活躍するプリットマンら3人の歌手による軽妙な語りでお楽しみください。

|

| |

|

|

ダニエルプール:ピアノのための12の練習曲 他

ピアノのための12の練習曲(2011-12)

1. 第1番 5本の指のアルペッジョ/

2. 第2番 右手の内部奏法を伴う左手の練習曲/

3. 第3番 フル・サウンディング・コード/

4. 第4番 急速な音階/5. 第5番 オクターヴ/

6. 第6番 6度とトリル/7. 第7番 短調の練習曲/

8. 第8番 ストライドの練習曲/

9. 第9番 左手の練習曲 「歌う左手」/

10. 第10番 アルペッジョの練習曲/

11. 第11番 装飾付きの同音連打/

12. 第12番 フレーズド・ペアーズ/

13. ピアノ幻想曲「いつの日か、われ去り逝くとき」(2008)/

14. 子守歌(2021)/15. 無言歌(2021)

全て世界初録音 |

ステファノ・グレコ(ピアノ) |

録音: 2022年9月20-23日 Teatro Studio Borgna,Auditorium

Parco della Musica,Rome(イタリア)

アメリカを拠点に活躍するリチャード・ダニエルプールは、初期は規則性に基づくセリエル音楽の形式を用いて作品を書いていましたが、1980年代後半に「旋律的な音楽」へと作風を転向、以降は調性感のある耳なじみの良い音楽を数多く生み出しています。

この「12の練習曲」はヴァンダービルト大学の委嘱作で2011年から12年にかけて作曲されました。

それぞれの曲は大学に在籍する3人のピアニストをはじめ、レオン・フライシャーやヨゼフ・カリヒシュタイン、フィリップ・アントルモンなど著名なピアニストに捧げられており、どの曲も技巧的、かつ独立した物語を持つコンサートピースとして構想されています。

アルバムのピアニスト、ステファノ・グレコがエチュードの全曲を演奏したいと作曲家に持ち掛けた際、最初は逡巡したもののグレコの卓越した芸術性に感動。驚きと喜びを感じたとダニエルプールは語っています。

他にはバッハの「マタイ受難曲」に引用されたコラールに基づく「ピアノ幻想曲」と小品2曲が収録されています。

|

| |

|

|

デジタル・ミスト

20世紀と21世紀アメリカのヴァイオリンとピアノのための音楽集

ジョージ・ツォンタキス(1951-):

3つのため息、3つの変奏曲(1981)

1. ため息第1番: Lento/2. ため息第2番:

Allegretto/

3. ため息第3番: Andante, impulsive

rubato/

4. 変奏曲第1番: Allegro scherzando/

5. 変奏曲第2番: Lento/

6. 変奏曲第3番: Largo - With chaotic

engery

- Dream-like, as if slow-motion

7. セバスティアン・カリアー(1959-):

デジタル・ミスト(2010)*

8. ネイサン・カリアー(1960-):

Hush Cries the Lamb 子羊の静かな叫び(1993)*

チェン・イ 陳怡(1953-):

ロマンスと踊り(1998)(ヴァイオリンとピアノ版)

9. Romance of Hsiao and Ch'in 笙と琴のロマンス

10. Dance 踊り

11. チェン・イ: Fisherman's Song 漁師の歌

12. チェン・イ: From Old Peking Folklore

古い北京民話から*

*...世界初録音 |

パトリック・イム(ヴァイオリン)

キウトゥン・プン(ピアノ)

セバスティアン・カリアー

(Pre-recordedサウンド・サンプル)...7 |

録音: Academic Community Hall,Hong Kong

Baptist University(香港) 2021年2月22-24日...1-7 2021年4月1-2日...8-12

1980年から2010年にかけて、アメリカで活躍する4人の作曲家によるヴァイオリンとピアノのための作品集。

アルバムには3曲の世界初録音が含まれるとともに、中国民謡に触発されたヴァイオリンとピアノのためのチェン・イの作品を全て収録していることにも注目です。

グラミー賞に2回ノミネートされたクレタ島出身のツォンタキスの「3つのため息、3つの変奏曲」は後に彼の「ファンタジア・ハバネラ」の基礎となった作品。

セバスティアン・カリアーの「デジタル・ミスト」は作曲家自身がエレクトロニクスのパートをあらかじめ録音しておき、そこに実際の演奏をあわせた曲。

ヴァイオリンとピアノの響きは靄がかかったような幽玄な佇まいを聴かせます。

この録音が行われるまでには、演奏家と各々の作曲家たちが何時間にもわたりヴィデオ会議を行い、数えきれないほどのメールがやりとりされたということです。

|

ALBANY ALBANY

|

|

|

ダッラーバコ息子の代表作!無伴奏チェロのための奇想曲!

ジョセフ・マリー・クレマン・ダッラーバコ(1710-1805):

11の奇想曲 |

エリン・エリス(チェロ) |

録音:2021年5月17-20日ウェスト・ヴァージニア大学、ブロッホ・ラーニング・パフォーマンス・ホール [44:50]

ジョセフ・マリー・クレマン・ダッラーバコは18世紀後半のイタリアのチェリスト、作曲家でエヴァリスト・フェリーチェ・ダッラーバコ(1675-1742)の息子。

40曲近くのチェロ・ソナタと、ここに収録された11の奇想曲(カプリース)が彼の代表作である。

曲はバロック様式で書かれており、無伴奏チェロということでJ.S.バッハの無伴奏チェロ組曲を想起させるが、バッハよりも25歳年下の彼がバッハの影響を受けたことは間違いない。

普段演奏される機会のない作品だけに貴重な録音。作品自体は決して悪くなく、バッハの無伴奏チェロ組曲(この曲はその模倣と言っても過言ではない)が好きな人は楽しめるはず。

なお女流チェリスト、エリン・エリスは美しい音色の、なかなかの使い手で、本家本元J.S.バッハの無伴奏チェロ組曲も彼女の演奏でぜひ聴いてみたいものである。

|

| |

|

|

「ムーヴィング・パーツ」~レイク・ショア・ラッシュ

フィリップ・グラス(b.1937):クロッシング

メイソン・ベイツ(b.1977):鳥の生活

ヴィヴィアン・ファイン(1913-2000):川の向こう岸からのカンティクルス

ジャン・カルロ・メノッティ(1911-2007):ロマンツァ

ピエール・ジャルベール(b.1967):トリプル・セット

マックス・ブルッフ(1838-1920):アンダンテ・コン・モート(Op.83より)

エイトル・ヴィラ=ロボス(1887-1959):ジェット・ホイッスル

ジョナサン・ハンナウ:隔離された家

ベス・ブラッドフィッシュ:曲がった沈黙

ビル・ライアン:不鮮明

レディオ・ヘッド(デーン・クロージャー編):ヴィデオ・テープ |

レイク・ショア・ラッシュ(アンサンブル) |

録音:2016年5月27日、2019年6月7日(ともにライヴ録音) [73:11]

レイク・ショア・ラッシュはフルート、クラリネット、ヴァイオリン、チェロ、サキソフォン、ピアノ、打楽器から構成されるマルチな室内アンサンブル。

このアルバムでは主に20世紀の作曲家による室内楽あるいは室内アンサンブルのための作品が収められている(マックス・ブルッフはその作風から19世紀の作曲家と思われがちだが、1920年まで生きているので20世紀の作曲家と云えなくもない)。

フィリップ・グラスの初期作品「グラス・ワークス」からの一曲より始まり、ブルッフ、ヴィラ=ロボスを経由して最後はロック・グループ、レディオ・ヘッドの曲の編曲「ヴィデオ・テープ」で終わる楽しい一枚。

|

ZKPスロヴェニア放送 ZKPスロヴェニア放送

|

|

|

ブラームス&ショスタコーヴィチ:ピアノ五重奏曲!

ブラームス(1833-97):

ピアノ五重奏曲ヘ短調Op.34

ショスタコーヴィチ(1906-75):

ピアノ五重奏曲ト短調Op.57 |

カープ・アルテム・コレクティヴ:

【ミハ・ハース(Pf)、

ラナ・トロトヴシェク(Vn)、

ミラディン・バタロヴィッチ(Vn)、

ネイク・ミコリッチ(Va)、

ニコライ・サイコ(Vc)】 |

スロヴェニアの若手実力者たちによるブラームス&ショスタコーヴィチ:ピアノ五重奏曲!

録音:2019年5月、リュブリャナ 68'47

新旧2つのピアノ五重奏曲の傑作を収録。カープ・アルテム・コレクティヴは学生時代の仲間で結成されたスロヴェニアの室内アンサンブル。

それぞれソリストとして活動する一方で定期的に集まりコンサートを開催している。

1stVnのラナ・トロトヴシェクはゲルギエフ指揮のマリンスキー劇場管弦楽団との共演でデビューして以来、ロンドン響、ロイヤル・フィルとも共演、タン・ドゥンの作品でもソリストを務めるなど国際的に活躍している実力派。

|

| |

ZKP 115639

(4CD)

¥9300 |

スロヴェニア現代音楽界を代表する

「ロイゼ・レビッチ(Lojze LEBIC,b.1934)アンソロジー」 |

CD1)管弦楽作品I

(1)「香草」(1965/rev.1986)~

メゾ・ソプラノと管弦楽のための

(2)管弦楽のための音楽「カンティーコI」(1997)

(3)管弦楽のための音楽「カンティーコII」(2001)

(4)「神話と外典」(1998/99)~

バス・バリトンと管弦楽のための |

(1)マリヤナ・リポヴシェク(M.Sop)

スタニスラフ・マクラ(指揮)

リュブリャナ放送響

録音:1981年

(2)マルコ・レトーニャ(指揮)

スロヴェニア・フィル

録音:1998年10月13日

(3)ダヴィッド・イトキン(指揮)

スロヴェニア・フィル

録音:2002年3月22日

(4)マルコス・フィンク(B、Br)

アントン・ナヌット(指揮)

スロヴェニア放送響

録音:2000年4月10日 |

CD2)管弦楽作品II

(5)「コラント」(1969)

(6)「クイーンズランド・ミュージック」(1989)

(7)「11月の歌曲集」(1981/82)~

メゾ・ソプラノと管弦楽のための

(8)「タングラム(シルエット・パズル)」(1977)~

室内オーケストラのための |

(5)サモ・フバッド(指揮)

スロヴェニア放送響

録音:1969年12月24日

(6)マルコ・レトーニャ(指揮)

スロヴェニア放送響

録音:1991年3月25日

(7)エヴァ・ノヴシャーク=ホウシュカ(M.S)

アントン・ナヌット(指揮)

スロヴェニア放送響

録音:1983年9月28日

(8)ウロシュ・ラヨヴィッチ(指揮)

スロヴェニア室内管弦楽団

録音:1977年10月31日 |

CD3)室内楽作品

(9)「インヴィカティオ(呼び出し)」(2002)

~クラリネットとピアノのための

(10)「ソネット」(1976)~ピアノのための

(11)「エクスプレッションズ」(1968/rev.1972)~

ヴァイオリン、チェロとピアノのための

(12)「アトリエIII」(1976)~チェロとテープのための

(13)「イヴェントII」(2002)~木管五重奏のための

(14)「REJ」(1995)~アコーディオンのための

(15)「カラー・サークル」(2008)~

7人のパフォーマーのための |

(9)デュオ・クラリピアノ:

【デュシャン・ソディヤ(Cl)、

タチャナ・カウチッチ(Pf)】

録音:2009年

(10)ニーナ・プレシチェク(Pf)

(録音時期不記載)

(11)トリオ・ローレンツ(ピアノ三重奏)

録音:1977年

(12)シリル・シュケリャネク(Vc)

録音:1976年12月2日

(13)スロウィンド木管五重奏団

録音:2003年4月15日

(14)クレメン・レーベン(アコーディオン)

録音:2003年

(15)MD7・コンテンポラリー・

ミュージック・アンサンブル

(録音時期不記載) |

CD4)合唱作品

(16)「世界への讃辞」(1988)

~混声合唱と器楽のための

(17)「四季」(1975-97)~

ユースあるいは女声合唱のための

(18)「希望」(2000)~

ユースあるいは女声合唱と4つのメロディカのための

(19)「呪文」(1986)~

ユースあるいは女声合唱のための

(20)「死者の歌」(1991)~

独唱、混声合唱、打楽器とシンセサイザーのための

(21)「もうひとつの愛」(2004)~

アルト、混声合唱と器楽のための |

(16)ヨジェ・フュルスト(指揮)

トーン・トムシッチ音楽院合唱団、ほか

録音:1988年6月27日

(17)(18)カルミナ・シレク(指揮)

カルミナ・スロヴェニカ(合唱)、

(18)オルガン&メロディカ奏者達

録音:2001年

(19)トマズ・ピルナット(指揮)

スロヴェニア放送ユース合唱団

録音:2011年5月24日

(20)マチヤズ・シュチェク(指揮)

スロヴェニア放送室内合唱団、

+打楽器・鍵盤楽器奏者

録音:1995/96年

(21)ストヤン・クレト(指揮)

スロヴェニア放送室内合唱団、ほか

録音:2004年 |

スロヴェニア現代音楽界を代表するレビッチ作品集成!

スロヴェニア現代音楽界を代表する作曲家ロイゼ・レビッチ(b.1934)の業績を初期作品から近作までを管弦楽曲、室内楽、合唱作品を通して俯瞰する内容。

レビッチは当初、考古学を学んでいたが、後に作曲に転向、現在、スロヴェニア国内では国宝級の芸術家として指導的立場にある。

彼の作品も他の同時代の多くの作曲家と同様、その作曲年代によって、時代の流行、トレンドと無関係ではない。

初期はベルク風の表現主義的なものに始まり、やがて第二次大戦後の様々な傾向、つまりリゲティの音群作法とクラスター、ブーレーズを思わせるきらびやかな音楽(セリー技法を折衷しているものと思われる)、あるいはメシアンの影響が見られ、それらが適宜折衷されている。またテープ音楽(チェロとテープのための「アトリエII」)やパフォーマンス作品(7人のパフォーマーのための「カラー・サークル」)など実験音楽にも接近している。

合唱作品では実験性と中欧、東欧の民族性とロマンティシズムが融合された独自の世界が確立されており、どれも美しい作品(どこかカナダの作曲家マリー=シェーファーの合唱曲を思わせる)である。

|

| |

|

|

「マティヤ・クレチッチ(b.1988)作品集」

「ノー・ウォーク、ノー・トーク」(2018)

~ヴァイオリンとチェロのための

「レニーの100周年のために」(2018)

~フルート、オーボエ、イングリッシュ・ホルン、

クラリネット、フレンチ・ホルン、ファゴット、ピアノのための

「前奏曲とエレジー」(2014-2015)~2つのヴァイオリンのための

「カット」(2017)~混声合唱とアンサンブルのための

「肉屋の娘」(2016)~無伴奏混声合唱のための

「秋の静けさ」(2010/2018)~ドゥドゥクと弦楽のための |

マティヤ・クレチッチ(Vn)

エマ・クレチッチ(Vc)

トーン・トムシッチ音楽院合唱団

ボシュチャン・ゴムバッチ(ドゥドゥク)

シモン・クレチッチ(指揮)

スロヴェニア放送弦楽オーケストラ

ほか |

録音:2019年

マティヤ・クレチッチはスロヴェニアの若手作曲家。

クラーゲンフルト(オーストリア)の地域の音楽学校でヴァイオリンと作曲を学び、現在は映画や演劇に楽曲を提供、またロック・バンドとも共演するボーダー・レスの作曲家、ヴァイオリニストとして活動している。

この作品集は彼のそうした活動を反映してか、クラシックの編成でありながら軽妙、ポップで親しみ易い作品でまとめられている。

さしずめスロヴェニアのマイケル・トーク(アメリカのポスト・ミニマルの作曲家)といったところ。

「レニーの100周年のために」は言わずと知れたレナード・バーンスタインに捧げられた作品で、そんなところに彼の音楽嗜好が窺い知れる。

その反面、ドゥドゥク(二重リードによるアルメニアの民族楽器で篳篥とサックスを合わせたような独自の音色を出す)と弦楽合奏のための「秋の静けさ」ではゆったりした音楽のなかにひなびたリリシズムを表現されている。

|

| |

|

|

「XYLOCORDA」~マリンバとギターのための作品集

ティレン・スラカン(b.1993):2つの像

ヴェンデリン・ビッツァン(b.1982):ヴァルデルスランドにて

ウロシュ・ロイコ(b.1954):ミクロルディイとペトラズミ

マチャズ・ヤルツ(b.1954):夢

ペーター・シャヴリ(b.1961):シロ・コルダ

エマヌエル・セジョルネ(b.1961):カリエンタ |

ペトラ・ヴィドマール(マリンバ)

イジドル・エラゼム・グラフェナウアー(ギター) |

録音2019年、2020年

CDの最後に収録されているエマヌエル・セジョルネ(フランスの作曲家でマリンバ協奏曲が有名)以外はスロヴェニアの作曲家である。

全てマリンバとギターというありそうでない編成のために書かれている。マリンバのペトラ・ヴィドマールはリュブリャナ音楽院で学んだ後、スロヴェニア放送響のティンパニー奏者の傍らソリストとしても活動している。

ギターのグラフェナウアーはリュブリャナ音楽院で学んだ後、ヴェニスのベネデット・マルチェロ音楽院、ザグレブ音楽院で研鑽を積み、古典、ジャズ、フラメンコなど様々なジャンルを横断するギタリストとして活躍している。

内容はいずれも民族音楽やポップスの影響が感じられる親しみ易いもの。

|

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

GRANDSLAM

|

|

|

フルトヴェングラー&BPO、

ブラームスの交響曲第3番+

ベートーヴェンの「レオノーレ」序曲第2番!

(1)ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 Op.90

(2)ベートーヴェン:「レオノーレ」序曲第2番

ハ長調 Op.72 |

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指揮)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

フルトヴェングラー&BPO。最晩年の傑作2点の組み合わせ、ブラームスの交響曲第3番+ベートーヴェンの「レオノーレ」序曲第2番!2トラック、38センチ、オープンリール・テープ復刻シリーズ

録音:(1)1954年4月27日/ベルリン、ティタニア・パラスト、(2)1954年4月4、5日/ベルリン高等音楽院/日本語帯・解説付

使用音源:Private archive(2トラック、38センチ、オープンリール・テープ)

録音方式:モノラル(ラジオ放送用録音(1)、録音セッション(2))

■制作者より

ブラームスはGS-2184(2018年発売【廃盤】)以来、2度目の登場です。今回も旧音源を使い回さず、テープを録音スタジオに持ち込んで全行程をプロ用の機器でリマスタリングし、音質を刷新しました。間違いなく過去最高の音質だと自負しています。

音は乾いた感じですが、全体のバランスや明瞭度は同じ会場での1949年のライヴを大きく上回っており、ファンにはたまりません。「レオノーレ」序曲第2番は本シリーズ初登場です。ブラームスと同様、フルトヴェングラーとベルリン・フィルの最晩年の熟した響きが堪能できます。

※おことわり:「レオノーレ」序曲第2 番では特に長い間の部分でゴーストが目立ちます。これは古いテープにしばしば起こる劣化現象のひとつですが、マスタリングの際にあまり強引に除去しようとすると音質に悪影響を与えますので、当ディスクではそうした修正は必要最低限にとどめています。ご了承下さい。(平林 直哉)

|

<メジャー・レーベル>

.

WARNER CLASSICS WARNER CLASSICS

|

9029619839

\2700→\2490 |

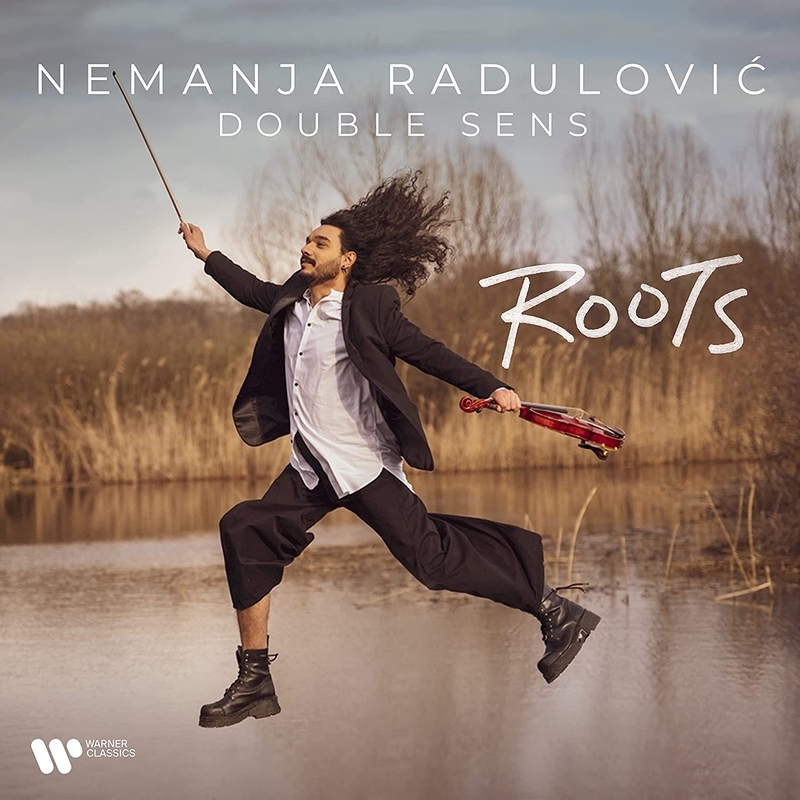

ネマニャ・ラドゥロヴィチ(ヴァイオリン)

ルーツ

1. アレクサンダル・セドラー編:

アレクサンダル・シシッチへのオマージュ(メドレー)[セルビア]

2. ジョンチェ・フリストフスキ―:マケドニアの娘[北マケドニア]

3. トラディショナル/ジャルコ・ヨヴァノヴィッチ詩:ジェレム、ジェレム(ロマのアンセム)[ルーマニア]

4. 陳 鋼&何占豪/アレクサンダル・セドラー編:

バタフライ・ラヴァーズ~ヴァイオリン協奏曲『梁山伯と祝英台』より[中国]

5. ファリャ/クライスラー編:

スペイン舞曲~歌劇『はかなき人生』より[スペイン]

6. エリヤフ・ガムリエル/マティティヤフ・シェレム:

ダビデ王[イスラエル]

7. トラディショナル:ムンドラ・ミャ(親愛なる君へ)[ヴラフ]

8. ルイス・ボンファ:

カーニバルの朝(映画『黒いオルフェ』主題歌)[ブラジル]

9. トニー・ミュレナ&ジョゼフ・コロンボ:

アンディフェランス[フランス]

10. トラディショナル:

ジャン・カリニャンへのオマージュ~バード・イン・ザ・ツリー/

ラ・バストリング/デヴィルズ・ドリーム(メドレー)

[ケベック/アイルランド/スコットランド]

11. 民謡:竹田の子守唄[日本]

12. ダマソ・ペレス・プラード:マンボ(マンボNo.5&No.8より)[キューバ]

13. ヴァシリー・ソロヴィヨフ=セードイ:

モスクワの夜はふけて[ロシア]

14. カルロス・ガルデル:ポル・ウナ・カベサ(首(ひとつ)の差で)[アルゼンチン/オーストリア/イタリア/ギリシャ]

15. ヤドランカ・ストヤコヴィッチ:あなたはどこに[ボスニア]

16. エフゲニー・ドガ:

ジプシーは空にきえる~映画『ジプシーは空にきえる』より[モルドバ]

17. トラディショナル/アダプテーション:

ティエリ・ティティ・ロバン:カチュール・カーン[インド=ラージャスターン州]

アレンジ:アレクサンダル・セドラー&ネマニャ・ラドゥロヴィチ (2,5,9,11,13,15,17) |

ネマニャ・ラドゥロヴィチ(ヴァイオリン)

ドゥーブル・サンス

クセニャ・モロセヴィチ(ヴォーカル:3,7,15,16)

ミロシュ・ミハイロヴィチ(ヴォーカル:3)

クリスティナ・アタナソヴァ・ラドゥロヴィチ(ソロ・ヴァイオリン:2)

ティアナ・ミロセヴィチ(ソロ・ヴァイオリン:14)

アレクサンダル・セドラー(ソロ・ギター:8,15) |

録音:2021年5月24-28日、セルビア、ベオグラード、Kolarac

Concert Hall

ネマニャが今日、過去、そして未来の音楽を考える。

中国、日本、インド、フランス、スペイン、セルビア、ルーマニア、イスラエル、北マケドニアなど、世界中の国々からの音楽。

そしてカルロス・ガルデルの『首の差で』、ルイス・ボンファの『カーニバルの朝』、そして様々な表現や音を示すさまざまな作品。

ネマニャは新しい演奏方法を発見し、ヴァイオリンの多くの色を探求しています。

【ブックレット掲載のネマニャの言葉より要約】

「私はCOVID-19パンデミックの間にこのアルバムを思いつきました。この間、音楽について深く考える時間がありました。今日、そして過去と未来。封鎖が始まったとき、私は音楽を作ろうとし、練習しようとしましたが、できませんでした。

代わりに、さまざまなスタイルの音楽を聴きました。そこで私を本当に生き生きとさせたのはモーツァルトとワールドミュージックでした。

私の願いは、このアルバムのために選ばれた作品によって、皆さん一人一人が音楽を通して国境のない世界を発見することです。」~ネマニャ・ラドゥロヴィチ

|

7/28(木)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

ALBA ALBA

|

|

|

4つの衝動

ヨハン・クヴァンダール(1919-1999):

ホルン四重奏曲 Op.73(1988)

アッツォ・アルミラ(1953-):

4 つのホルンのための小シリーズ(1987)

ダニエル・ヴァイセト・シェレスヴィーク(1985-):

4 つの衝動

マシュー・ホイットール(1975-):アンセム

II(1975)

テリエ・ビョルン・レシュタード(1955-)/

フォース・ライン 編:

レチタティーヴォとファンファーレ Op.130

エルッキ・メラルティン(1875-1937)/

ホルゲル・フランスマン(1909-1997)

編:

4つのホルンのための小四重奏曲 Op.185(1936

ed. 1990) |

フォース・ライン・ホルン四重奏団

タニヤ・ニソネン(ホルン)

パウリーナ・コスケラ(ホルン)

マリア・ルフタネン(ホルン)

メルヴィ・フットゥネン(ホルン) |

フィンランドのトップ奏者4人によるフォース・ライン・ホルン四重奏団

録音:2020年 ヴァリストテレス・スタジオ(Varistoteles

Studios)(ヘルシンキ、フィンランド)

制作・録音エンジニアリング・編集:マルック・ヴェイヨンスオ

フォース・ライン・ホルン四重奏団 は、2016年、フィンランドの「トップ」女性ホルン奏者4人が結成したアンサンブルです。

トゥルク・フィルハーモニック管弦楽団のホルン奏者タニヤ・ニソネン

Tanja Nisonen。タンペレ・フィルハーモニック管弦楽団のパウリーナ・コスケラ

Pauliina Koskela。

マルクス・マクスニーティやエサ・タパニに学びフィンランド放送交響楽団やフィンランド国立歌劇場などでエクストラとして参加するフリーランスのマリア・ルフタネン

MariaLuhtanen。

トゥルク・フィルハーモニック管弦楽団のメンバー、メルヴィ・フットゥネン

Mervi Huttunen。

ノルウェーの作曲家ダニエル・シェレスヴィークの《4つの衝撃(Fire

Impulser)》から着想を得て、デビュー・アルバムのプログラムをすべて北欧の作品とすることが決まったと言います。

ノルウェーのヨハン・クヴァンダール Johan

Kvandal は主にネオクラシカルなスタイルの作家として知られます。

《ホルン四重奏曲》は「マエストーゾ、アダージョ・マ・ノン・トロッポ」「スケルツォ:アレグロ」「ラルゴ

- アレグロ」の3楽章。

ノルウェー・ホルン・クラブ Norsk Hornklubb

の委嘱で作曲された作品です。

フィンランドのアッツォ・アルミラ Atso Almil

の「遊び心」と「メロディ」が楽しい「アレグロ」「レント・インモービレ」「アレグレット」の《小シリーズ》。

シェレスヴィーク Daniel Weiseth Kjellesvik

の《4つの衝動》は、作曲家としての彼の最初の作品です。

「首をもたげる白鳥の動き」からインスピレーションを得て作曲したという終曲が「ホルンの広いサウンドレンジと豊かな音色のレンジ」による4曲の作品に発展していきました。

フィンランド在住のカナダの作曲家マシュー・ホイットール

Matthew Whittall の《アンセム II》は、ユニゾンのカノン。

ノルウェーのテリエ・ビョルン・レシュタード

Terje Bjorn Lerstad の《レチタティーヴォとファンファーレ》は、女性プレーヤーのために書かれ、「夢見るような」オープニングから「ファンファーレ」に展開していく作品です。

フィンランド後期ロマンティシズムのエルッキ・メラルティン

Erkki Melartin が作曲した「アレグレット」「アンダンテ」「アレグロ」の《小四重奏曲》は、1936年に作曲。

翌年、メラルティンが亡くなる1週間前の2月7日、彼の誕生日を記念するラジオ放送で初演されました。

フィンランドのホルン音楽の「父」と言われるホルゲル・フランスマン

Holger Fransman が編曲した、もっとも広く知られた版による演奏です。

クヴァンダールとレシュタードの曲は、これが初めての録音です。

|

PRO MUSICA

|

|

|

アル・アンダルス

1.Had el achq aliya

2.Li ayyi sabab

3.Ya mouqabil

4.Ya ragbat elbellar

5.Wasla maqam asbain - bugya

6.Wasla maqam asbain - taksim

7.Wasla maqam asbain - mawal

8.Wasla maqam asbain - Alla ya modira

9.Noches, noches

10.Cantiga de Santa Maria nr 283:

Quen vai contra Santa Maria

(サンタ・マリアの歌 283番

「誰がサンタ・マリアに逆らうのか」)

11.Cantiga de Santa Maria nr 250:

Por nos, Virgen Madre

(サンタ・マリアの歌 250番

「われらのために、聖母マリアよ」)

編曲:スヴェッレ・イェンセン |

アル・アンダルス・オスロ

スヴェッレ・イェンセン

(リュート、プサルタリー、

ハープ、ギターラ・ラティーナ)

リヴ・ウルヴィーク(ヴォーカル)

クリスティーナ・ルースタ

(ラバーブ、ギター・フィドル、

ロングネック弦楽器)

モナ・ハンセン(笛)

ウルリク・イプセン・トーシュルード(打楽器)

トゥーマス・ニルソン(打楽器)

コーラス(サンタ・マリアの歌)

マティルデ・リヴェロス・ラウム

ローラ・ヴェーデルヴァング

シリ・クヴェルンドク |

中世音楽グループ「アル・アンダルス・オスロ

」によるイスラム、キリスト、ユダヤが、平穏に共生していた時代の音楽

録音:2020年9月17日-20日 ムシックロフテ(アスケル、ノルウェー)/44'45

録音エンジニアリング・ミクシング・マスタリング:ヴィーダル・ルンデン

アル・アンダルス。今日のポルトガルとスペイン、かつてイスラム教徒に支配されたイベリア半島の地域は、歴史学者から、この名前で呼ばれます。

中世音楽グループ「アル・アンダルス・オスロ

Al Andaluz Oslo」は、1985年のスペルマン賞(ノルウェー・グラミー賞)を受賞した「カレンダ・マヤ」のスヴェッレ・イェンセン

Sverre Jensen が新たに結成したアンサンブルです。

カレンダ・マヤと同様、彼が当時の彫刻や図像を参考にしながら製作した楽器を使って演奏していることが、特色のひとつです。

『アル・アンダルス』と題したアルバムでは、イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒が、平穏に共生していた時代の音楽が、イェンセンの編曲により演奏されます。

|

SIMAX SIMAX

|

|

|

源泉

エドヴァルド・グリーグ(1843-1907):

ヴァイオリン・ソナタ第2番 ト長調 Op.13(1867)

ビャルネ・ブルースタ(1895-1978):

民話組曲(Eventyrsuite)(ヴァイオリン・ソロのための)

【1.自然とフルドラ(ファンタジア)、

2.ヴェスレフリック(アレグレット)、

3.子守歌(アンダンテ)、4.トロルの水車場(アレグロ)】

カール・グスタフ・スパッレ・オールセン(1903-1984):

ロムの6つの古い村の歌(1929 rev.1929/49)

(マス・エーリック・オッデ(1991-)編曲)

(ヴァイオリンとアコーディオンのための)

ラッセ・トーレセン(1949-):

YR Op.23(1991)(ヴァイオリン・ソロのための) |

サンデル・ティングスタ(ヴァイオリン)

イングフリ・ブライエ・ニューフース(ピアノ)

マス・エーリク・オッデ(アコーディオン) |

グリーグ、ブルースタ、オールセン、トーレセン、ノルウェー民謡の「源泉」をたどる1枚

録音:2021年9月21日-25日 ソフィエンベルグ教会(オスロ、ノルウェー)/55'35

制作・録音エンジニアリング・マスタリング:ショーン・ルイス

エドヴァルド・グリーグは、かつて、ライプツィヒでの留学を終え、コペンハーゲンで2年間を過ごした後、ローマに行きました。

この旅を思いついたわけは、彼が、「民俗音楽やナポリの歌が高められた」イタリアのオペラに接することで、芸術音楽が民俗音楽からどのように発展することができるのかを理解したいためだった、と言われています。

そしてグリーグは、ノルウェーで人々が代々伝えてきた音楽を芸術音楽に再生することにより、「ノルウェーのアイデンティティ」を示すことに力を注ぎました。

「民俗音楽は、誇りをもち、純粋で真正でなければならない。なぜならそれが、これからのノルウェーの音楽作りすべての基礎となるに違いないからだ」(エドヴァルド・グリーグ)

アークティック・フィルハーモニックのヴァイオリニスト、サンデル・ティングスタ

Sander Tingstad(1991-)のアルバム『源泉』は、ノルウェーの民俗音楽が作曲家の音楽と演奏家の演奏スタイルに与えたインスピレーションをさまざまな姿で示すというコンセプトで制作されました。

グリーグ Edvard Grieg の《ヴァイオリン・ソナタ第2番

ト長調》は、彼がノルウェー固有の文化を構築することを真剣に考えていた時代、1867年の夏にクリスチャニア(現、オスロ)で作曲されました。

彼の3曲の「ソナタ」のなかでもっとも「ノルウェー」の色彩が濃く、約10年後に彼が「民俗音楽と芸術音楽」を美しく融合させることになる《第3番》への足がかりとなった作品とみなされています。

この曲で共演するピアニスト、イングフリ・ブライエ・ニューフース

Ingrid Breie Nyhus(1978-)は、民俗音楽学者スヴェン・ニューフースの子に生まれ、伝承の音楽に囲まれて育ちました。

「フォークとピアニズムの間の解釈と演奏」をテーマにした論文で博士号を取得。グリーグの《スロッテル》(Simax

PSC1287)を父の校訂した「新ピアノ版」で録音して注目されました。

《ヴァイオリン・ソナタ》のこの演奏では、ティングスタと彼女の「即興」の音楽によって第1

楽章から第2楽章への橋渡しが行われます。

スパッレ・オールセン Carl Gustav Sparre

Olsen の《ロムの6つの古い村の歌》は、『ペール・ギュント』で知られるグーブランスダーレンのロムで出会った伝承の歌から選んだ6曲を素材にした作品です。

ソロ・ピアノのために書かれ、ヴァイオリンとピアノ、ヴァイオリンと弦楽オーケストラの版も作られました。

このアルバムでは、マス・エーリク・オッデ

Mads Erik Odde(1991-)による「ヴァイオリンとアコーディオン」のための編曲が演奏されます。

オッデは、ロム生まれ。オスロのノルウェー国立音楽大学の民俗音楽修士号を取得、アルバム『Logne

Slattar』で2021年のスペルマン賞(ノルウェー・グラミー賞)を受賞しています。

ビャルネ・ブルースタ Bjarne Brustad の《民話組曲》は、ヴァイオリンとヴィオラのプレーヤーでもあった彼のもっともよく知られた作品です。

美女の姿をした森の妖精フルドラ、ヴェスレフリック、トロルといったノルウェー民話のキャラクターをヴァイオリン・ソロの音楽に描いています。

この作品とラッセ・トーレセンLasse Thoresen

の「ハルダンゲル・フィドルの曲に聞こえる」《YR》(名詞で「こぬか雨」形容詞で「群れた」)は、単に民俗音楽からインスピレーションを得たクラシカル音楽というだけでなく、2つの異なる世界を融合させ、新しい表現形式を創りあげた作品です。

|

| |

|

|

白鳥の歌

フランツ・シューベルト(1797-1828)/フランコーグンナル

歌曲集《白鳥の歌》 D.957/965a

1. 愛の使い、2.兵士の予感、3.春の憧れ、

4.セレナーデ、5.住処、6.遠い国で、7.

別れ、

8.アトラス、9. 彼女の絵姿、10.漁師の娘、

11.街、12.海辺にて、13.影法師、14.鳩の使い |

フランク・ハーヴロイ(ヴォーカル)

グンナル・フラグスタ(ピアノ/ベーゼンドルファー225) |

シューベルトへの敬意に満ちたノルウェーの音楽家二人による「白鳥の歌」

録音:2020年11月 ニュートーン・スタジオ(Newtone

Studio)(オスロ、ノルウェー)/61'53

制作:ヨルン・ペーデシェン/録音エンジニアリング:アクセル・イェンセン

「シューベルトの歌曲は、ウィーンのヨハン・ミヒャエル・フォーグルが最初に歌った歌手としてクレジットされている。

しかし、初演者はもうひとりいた。シューベルト自身だ。シューベルトの声は、どんなだったのだろう。力強かったのか、ざらざらした声だったのか、耳に心地よく響いたのか、柔らかかったのか。

わたしたちは推測するしかない......」(作曲家アイヴィン・ビューエネ

PSC 1381 ブックレットから)。

『白鳥の歌(Schwanengesang)』と題した歌曲集は、作曲者のシューベルトが亡くなった翌年の1829年、音楽家でもあったトビアス・ハスリンガーによりウィーンで出版されました。

収録された作品は、ルートヴィヒ・レルシュタープ

の詩による7 つの歌曲(D.957 nos.1-7)、ハイリンリヒ・ハイネの詩による6つの歌曲(D.957

nos.6-13)、ザイドル の詩に作曲した《鳩の使い》(D.

965a)。

すべて、シューベルトが亡くなった1828年に書かれた作品です。

オスロのヴォーカル・グループ「ノルディック・ヴォイセズ」のバリトン歌手で作曲家のフランク・ハーヴロイ

Frank Havroy(1969-)。

室内楽のピアニストとしてノルウェーの主だった音楽家のほぼ全員と共演してきたと言われるグンナル・フラグスタ

Gunnar Flagstad。

このふたりが組んだ「フランコーグンナルFrankagunnar」による『白鳥の歌』の録音は「作品への忠実(Werketreue)」の考え方からスタートしたと言います。

楽譜の細部まで気を配りながら歌うのではなく、歌を「真実」として響かせることで、作曲者の意図を忠実に再現する。「『白鳥の歌』が建築物であったとしたら、ハーヴロイとフラグスタのプロジェクトは、入念な修復や復元ではなく、建物の姿を一変させる作業だろう」(ビューエネ)。

オスロのスタジオで録音セッションが行われ、ドイツ語と発音のコンサルタントとしてオスロ大学とノルウェー国立音楽大学の准教授が参加しました。

「フランツ・シューベルトは、気に入ってくれただろうか......音楽家は誰もが、フランツおじさんに肩をすくめさせることなく、この音楽を自由にイメージすることができる。シューベルトが亡くなって200年以上が過ぎた。だが、この音楽は今も、すこぶる元気だ」(ビューエネ)。

|

.

ALPHA ALPHA

|

|

|

パーヴォ・ヤルヴィ&チューリヒ・トーンハレ管

ジョン・アダムズ: 管弦楽作品集

ジョン・アダムズ(1947-):

1. スロニムスキーのイアーボックス(1995)

2-4. 父はチャールズ・アイヴズを知っていた(2003)

2. I. コンコード 3. II. 湖 4. III.

山

5. トロンバ・ロンターナ(1985)

6. ロラパルーザ(1995) |

チューリヒ・トーンハレ管弦楽団

パーヴォ・ヤルヴィ(指揮) |

録音: 2022年3月 トーンハレ、チューリヒ、スイス

【パーヴォ・ヤルヴィが描く、ジョン・アダムズのポートレート】

パーヴォ・ヤルヴィとチューリヒ・トーンハレ管弦楽団による、現代アメリカを代表する作曲家ジョン・アダムズの管弦楽作品集。

ミニマル、ポスト・ミニマル、ネオ・ロマンティックなどと分類されるアダムズですが、実際はそのどれでもあると同時に一つには括れない柔軟な作風を持っており、同時代のジャズやポップスともお互いに刺激を与え合っています。

ここにはそんな彼が約20年に渡って書いた作品を収録。「スロニムスキーのイアーボックス」は、ストラヴィンスキーの「ナイチンゲールの歌」のいくつかの瞬間がモチーフになっており、管弦楽の爆発的な色彩を楽しめる作品。

「父はチャールズ・アイヴズを知っていた」のタイトルは、アダムズによるとモートン・フェルドマンの「フュルステンベルク通りでハイネに会った」に無意識に触発されたようだとのことで、彼の父親カール・アダムズ(この父親からクラリネットを習ったことが、ジョン・アダムズの音楽の原点でした)がアイヴズの知り合いだった事実はないそうですが、マサチューセッツとコネティカットという隣りあわせの州に住んでいた彼らが出会うことがあれば、お互い昼はビジネスマン、夜はアーティストの顔を持つ二人として意気投合しただろうとのこと。

曲は、引用を多用したアイヴズの作品をさらに引用するという手法が用いられた、アメリカならではの作品を作り続けた大作曲家へのオマージュとなっています。

「トロンバ・ロンターナ」はポスト・ミニマル的な手法で書かれたファンファーレで、「離れたトランペット」を意味する名が示すように、左右に振り分けられた2つのトランペットが呼び交わす様を神秘的な音響が支える作品。

ちなみに「ショート・ライド・イン・ア・ファスト・マシーン」と共に『2つのファンファーレ』として出版されていますが、これは作曲家が意図したカップリングではないとのことです。

「ロラパルーザ」は「傑出したもの(人)、とんでもないもの」といった意味を持つアメリカの俗語で、サイモン・ラトル40歳のプレゼントとして書かれた作品。この語感をもとにしたモチーフがトロンボーンに現れるほか、様々な要素が組み合わされており、吹奏楽にも編曲された人気曲です。

作曲家監修のもと、パーヴォ・ヤルヴィとトーンハレ管は作品のツボを心得た躍動感あふれる演奏を聴かせており、聴き込むほどにその面白さを実感できるアルバムに仕上がっています。

|

| . |

|

|

新生ル・ポエム・アルモニーク

『主が建ててくださらなければ』 ~

対抗宗教改革期からバロック期にかけての独唱教会音楽

1. セラフィーノ・ラッツィ(1531-1613):

讃歌「おお、聖なる乙女よ」

2. フランシスコ・ソト・デ・ランガ(1534-1619):

讃歌「イエス、快き花婿」

3. 作曲者不詳(単旋律聖歌):

主が建ててくださらなければ(ニジ・ドミヌス)

4-5. アントニオ・ヴィヴァルディ(1678-1741):

シンフォニア「聖墓の傍で」RV 169

6-8. ヴィヴァルディ: モテット「不屈の者たちよ、戦え」RV

628

9. ラッツィ: おお、天使たちと聖人たちの優しさよ

10-14. ピエトロ・アントニオ・ロカテッリ(1695-1764):

葬送シンフォニア D2.2

15-23. ヴィヴァルディ:

モテット

「主が建ててくださらなければ(ニジ・ドミヌス)」RV

608 |

エヴァ・ザイシク(メゾソプラノ)...

1、6-8、15-23

デボラ・カシェ(ソプラノ)...1、9

ブノワ=ジョゼフ・メイエール

(テノール)...2、9

フランシスコ・マニャリチ

(テノール...2、9、バロックギター)

ヴィルジル・アンスリ(バス)...2、3、9

ル・ポエム・アルモニーク(古楽器使用)

コンサートマスター: フィオナ・プルナール

(ヴァイオリン、ヴィオラ・ダモーレ)

ヴァンサン・デュメストル

(バロックギター、コラシオーネ、指揮) |

録音: 2020年8月 ラ・シャペル・コルネーユ、オーディトリアム・ド・ノルマンディ ルーアン(フランス中北部ノルマンディ地方)

【新生ル・ポエム・アルモニークならではの、三つの世紀にわたるイタリア音楽世界】

フランス屈指のユニークなレーベルAlphaの創設当初から、作曲家の知名度にかかわらず破格のクオリティを誇る注目盤を連発、年を追うごとにレーベルそのものとともに世界的注目度を高めてきたル・ポエム・アルモニーク。

17世紀以前の音楽に合わせた編成だったアンサンブル発足時からメンバーは大きく変わり、演目によってはバロック式のオーケストラや歌劇界のソリストたちを交えたカンパニーとしても活躍、演目の幅も大きく広がりました。

しかし音楽監督ヴァンサン・デュメストルの感性は一貫してぶれることがなく、結成当初と同じく口承で残ってきた民俗伝統と宮廷音楽との交錯も見据えながら、常に新たな古楽のあり方を追求し続けています。

そんな彼らの最前線を示す、ルネサンス末期からバロックに至るイタリア音楽の「ありのまま」を追求した新録音が登場。

主宰者デュメストルはイタリア南部の伝統楽器コラシオーネとバロックギターを適宜持ち替え、時に民俗音楽をも思わせる柔軟な歌唱を聴かせる声楽陣とともに、生々しいイタリア教会音楽の真相に迫ります。

ヴィヴァルディやロカテッリでは弦楽合奏の精緻な響きもさることながら、欧州各地の歌劇場での活躍もめざましいエヴァ・ザイシクの清らかな歌が圧巻。

クレジットされている16名の弓奏弦楽器奏者にはフランスの名手たちもさることながら、パリでの活躍が長いヴァイオリンの川久保洋子や畑野達哉、チェロの五味敬子ら日本からの奏者も目立ちます。

静かな緊迫感と穏やかさをたたえた場の空気感まで伝えるAlphaならではの自然派録音も絶妙な、古楽というフィールドの魅力を再認識させてくれる1枚です。

|

| |

|

|

『ユリスのごとく旅する者の幸せよ』

~フランスの詩聖ジョアシャン・ド・ベレーと

16世紀の作曲家たち~

1. ディディエ・ル・ブラン(生歿年不詳、1575-1585頃活躍):

誰が言葉を貸してくれよう

2. クワル(朗読): ユリスのごとく旅する者の幸せよ

3. ジャック・アルカデルト(1507-1568):

わたしが恋をしていた頃

4. アルカデルト: わたしが恋をしていた頃(器楽による演奏)

5. オルランドゥス・ラッスス(1532-1594):

寒く暗い夜が

6. ラッスス: おお弱き心よ、そんなに傷を負って

7. ル・ブラン: 見た目だけはノミや絵筆で取り繕えようが

8. ニコラ・ゴンベール(1495-1556):

羨望を越えて(器楽による演奏)

9. アルカデルト: わが貴婦人よ、もしあなたがご自身ばかりを

10. コルネーユ・ド・モンフォール(1530-1610):

わが貴婦人よ、もしあなたがご自身ばかりを

作曲者不詳(ピエール・アテニャン〔1494-1551〕編):

ブランル(器楽による演奏)

ジャン・シャルダヴォワーヌ(1538-1580):

わが貴婦人よ、もしあなたがご自身ばかりを

11. アルカデルト: この心地良き月に

12. アルカデルト: この心地良き月に(器楽による演奏)

13. ニコラ(詳細不詳、1558年の曲集より):

この心地良き月に

14. コルネリス・フェルドンク (1563-1625):

ただひとり、物思いに沈み

15. クワル(朗読):

わたしに夜が短く、昼はあまりにも長く感じる

16. ジャン・ド・カストロ(1540-1611):

わたしに夜が短く、昼はあまりにも長く感じる

17. フェルドンク: 美徳に貫かれた人間は豊かである

18. 作曲者不詳(アテニャン編): パヴァーヌ(器楽による演奏)

19. アントワーヌ・ド・ベルトラン(1540-1581):

この目が潤うのは

20. クワル(朗読): 足取りは重く、俯きがちに

21. カストロ:

ごきげんよう、どうかこの死せる季節に負けず

22. アルカデルト:

この上ない幸運に、わたしが恵まれようという時に

23. クレマン・ジャヌカン(1485-1558):

かけがえなく高貴な樹を見たいなら

24. アルカデルト: 隠し切れません、お慕いする気持ちを

25. アルカデルト: その古きこと、天地創造まで遡るほど |

ドゥース・メモワール(古楽器&声楽アンサンブル)

クワル(朗読)- 2、15、20

カミーユ・フリッチュ(ソプラノ)

オリヴィエ・コワフェ(アルト=カウンターテナー)

ユーグ・プリマール、

フランソワ=オリヴィエ・ジャン(テノール)

マルク・ビュネル(バス)

フローラン・マリー

(8コース・リュート、

4コース・ルネサンスギター)

バティスト・ロマン(ルネサンス・ヴァイオリン、

リラ・ダ・ブラッチョ)

セバスティアン・ヴォネール(ルネサンス・スピネット)

ドゥニ・レザン・ダドル(アルト&テノール・リコーダー、指揮) |

録音: 2022年1月 ジャン・リュルサ現代タピスリー美術館、アンジェ(フランス)

【早世の詩聖デュ・ベレーがルネサンス期の作曲家たちに与えた音楽的霊感に迫る、Alphaならではの好企画!】

フランス・ルネサンスの詩人といえば、同時代の作曲家たちの他ラヴェルやプーランクなど近代作曲家たちもその詩に作曲したピエール・ド・ロンサール(1524-1585)が有名ですが、このロンサールと交流を持ち、知識人の文語だったラテン語ではなくフランス語で詩作した7人の重要詩人たちが「プレイヤッド(すばる=七星に例えた同時代の優れた詩人7人)」と呼ばれ、文学史では重視されてきました。

中でも早くからロンサールと知遇を得ていたジョアシャン・デュ・ベレー(1522-1560)は、1549年に『フランス語の擁護と顕揚』を著しラテン語に劣らぬフランス語の洗練と重要性を説きつつ、美しい詩作の魅力で宮廷人たちに高く評価されました。

作品は音楽家たちにも注目され、フランドル楽派のアルカデルトやラッススら音楽史上名高い重要作曲家が曲をつけた例も少なくありません。

フランス中部トゥールを拠点に、古楽研究と筋の通った演奏実践を続けるドゥース・メモワールは今回、デュ・ベレーの詩にもとづく多様な同時代作曲家たちの作品を厳選。

詩句の味わいを活かしながら抜群の古楽歌唱を聴かせる声楽陣、素朴にして妖艶な音色が美しい古楽器奏者たちが織りなす多様な編成で、詩の洗練を大前提とした16世紀フランス声楽の美の真相に迫ります。

ア・カペラ編成でも独唱でも歌われる多声シャンソンや器楽演奏に加え、古楽器の伴奏に乗せフランス語ラップ界の俊才クワルが端正に聴かせるデュ・ベレー作品の朗読も絶美。

文学的洗練の音声的側面を、世界的古楽グループの入念なプログラムで堪能できるAlphaならではの充実盤に仕上がっています。

|

LINN RECORDS LINN RECORDS

|

|

|

ドヴォルザーク:伝説、チェコ組曲

アントニン・ドヴォルザーク(1841-1904):

1-10. 伝説 Op. 59

11-15. チェコ組曲 ニ長調 Op. 39 |

ケルンWDR交響楽団

クリスティアン・マチェラル(指揮) |

録音: 2020年11月24-26...1-10、 2021年3月3-4日...11-15 ケルン・フィルハーモニー、ドイツ

【躍進著しいマチェラル、ドヴォルザークの通好みプログラムでLINNから登場】

1980年ルーマニア生まれのクリスティアン・マチェラル。トルプチェスキの「ショスタコーヴィチ:

ピアノ協奏曲」(CKD659)でLINNデビューしていますが、彼が首席指揮者を務めるケルンWDR交響楽団とのアルバムは今回が第1弾。

ドヴォルザークの「伝説」と「チェコ組曲」(ドラマ「のだめカンタービレ」で使用)という、有名曲とは言い難い2曲で臨みますが、抑え気味のダイナミクスの中で中央ヨーロッパの自然を連想させる曲調を薫り高く表現する手腕はさすが。

WDR響と併せてフランス国立管弦楽団の音楽監督にも就任するなど、ヨーロッパで躍進中の彼の実力を十二分に味わうことの出来るアルバムです。

|

| |

|

|

ヴェルディ、チャイコフスキー、プッチーニ:

弦楽四重奏曲集

1-4. ジュゼッペ・ヴェルディ(1813-1901):

弦楽四重奏曲 ホ短調

5-8. ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー(1840-1893):

弦楽四重奏曲 第1番 ニ長調 Op. 1

19. ジャコモ・プッチーニ(1858-1924):

菊 |

シュターツカペレ・ベルリン弦楽四重奏団

ヴォルフラム・ブランドル、

クシシュトフ・スペチャル(ヴァイオリン)

ユリア・デイネカ(ヴィオラ)

クラウディウス・ポップ(チェロ) |

録音: 2020年1月10、12日 ピエール・ブーレーズ・ザール、ベルリン、ドイツ

【シュターツカペレ・ベルリンの名手によるカルテット、初CDはオペラ作曲家へのオマージュ】

2017年、シュターツカペレ・ベルリン(ベルリン国立歌劇場管弦楽団)の弦楽セクションのリーダーたちが、音楽監督ダニエル・バレンボイムの提言により結成した弦楽四重奏団。

ヨーロッパの様々なホールで演奏してきた彼らが初CDのために選曲したのは、彼らにとってたいへん身近であるオペラ作曲家たちによる弦楽四重奏曲です。

ヴェルディとプッチーニという、イタリア・オペラを代表する2人の巨匠が手掛けた珍しい室内楽と、各方面に名作を残したロシアの大作曲家による有名な「アンダンテ・カンタービレ」を含む作品。

そのオペラの数々に日常的に親しんでいる彼らならではの、大仰に歌い上げるではなく、メロディを大切にした歌心に溢れる演奏をお楽しみいただけます。

|

MARCHVIVO MARCHVIVO

|

|

|

コンラド・デル・カンポ:弦楽四重奏曲第3番、第5番

コンラド・デル・カンポ(1878-1953):

1-6. 弦楽四重奏曲 第5番 ヘ短調 「ロマン的奇想曲」

...6楽章版世界初録音

7-8. 弦楽四重奏曲 第3番 ハ短調 (未完成)

...世界初録音 |

ディオティマ弦楽四重奏団

チョウ・ユンペン、レオ・マリリエール(ヴァイオリン)

フランク・シュヴァリエ(ヴィオラ)

ピエール・モルレ(チェロ) |

録音: 2022年4月27日 ファン・マルク財団、マドリード(ライヴ/拍手入り)

【20世紀初頭スペインの知られざる作曲家、デル・カンポ】

生涯のうちに14の弦楽四重奏曲(1曲紛失、未完を含む)を書いた、スペインの作曲家コンラド・デル・カンポ。

弦楽四重奏団クァルテート・フランセスのヴィオラ奏者として活動する傍ら、最初の8曲はマドリード音楽院を修了後の1903年から1913年までのキャリア前半に書き、残る6曲を1942年から1952年という晩年に書き上げています。

ここに収められた第3番は1908年にクァルテート・フランセスが初演の告知をしたものの、どういう理由からか作曲を放棄され、代わりにもう一つの収録作品である第5番の初演が行われたという不思議な経緯を持っています。

今回の録音は最新の校訂譜によるもので、第5番はこれまでブロドスキー弦楽四重奏団などの録音がありましたが、本来の第4楽章と第5楽章を含めた全6楽章版としては今回が世界初録音、第3番も世界初録音となっています。

どちらの作品も後期ロマン派らしくやや不穏で不安定な調性感を持ちながら、変化に富んだ曲想と、自ら演奏者であったが故の楽器使いがたいへん興味深い作品です。

1996年、パリとリヨンの国立高等音楽院で一等賞を受賞したメンバーで結成されたディオティマ弦楽四重奏団は、メンバー・チェンジを経ながらも現代作品の演奏を中心に第一線で活躍を続けているアンサンブル。

ここでも知られざる作品に深い共感を寄せた演奏で、その魅力を明らかにしています。

|

<メジャー・レーベル>

<LP>

7/27(水)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

.

HARMONIA MUNDI HARMONIA MUNDI

|

HMX 2932100

(5CD)

¥6000 →\5490 |

ボックス化

トリオ・ヴァンダラー

ベートーヴェン:ピアノ三重奏曲全集+三重協奏曲

[CD1]

変ホ長調 op.1-1、ト長調op.1-2

[CD2]

ハ短調 op.1-3、変ロ長調 op.11-1、変ホ長調op.44

[CD3]

ニ長調op.70-1(「幽霊」)、 変ホ長調

op.70-2

[CD4]

変ロ長調 op.97(「大公トリオ」)、

ト長調 op.121a

(「私は仕立て屋カカドゥ」の主題による10の変奏

曲とロンド)、

変ホ長調 WoO 38、変ロ長調 WoO 39

[CD5]

三重協奏曲 ハ長調 op.56 |

トリオ・ヴァンダラー

〔ジャン=マルク・フィリップス=

ヴァイジャベディアン

(Vn、ペトルス・グアルネリウス

(1748、ヴェネツィア))

ラファエル・ピドゥー

(Vc、Goffredo Cappa(1680))

ヴァンサン・コック(ピアノ)〕

ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団

ジェイムズ・コンロン(指揮) |

トリオ・ヴァンダラーが放つ決定的名演、ベートーヴェンのピアノ三重奏曲全集+ケルン・ギュルツェニヒ管との三重協奏曲

録音:CD1-4/ 2010年12月、2011年9月/テルデックス・スタジオ(ベルリン)/4h41'16

これ以上の演奏は望めないのでは、と思わされてしまうベートーヴェン。

名トリオ、トリオ・ヴァンダラーによる結成

25周年を迎えた頃に録音したピアノ三重奏全集の再登場盤[原盤:HMC-902100(国内仕様

KKC-5635・レコード芸術特選)ともに廃盤]。

まず何と言っても、ヴァンサン・コックのピアノの粒のそろったタッチ(特に初期作品)がひときわ輝きを放ちます。

ベートーヴェン自身が素晴しいピアニストであったことを実感させる、素晴しく充実したピアノ・パートは圧巻です。魅惑の旋律とかけあいを展開するヴァイオリンとチェロも、全てが完璧に融合しています。

それぞれの奏者の技量の高さが同じくらいにハイレヴェルで、音楽の方向も同じだからこそのこのアンサンブルは、他ではなかなか得られないものではないでしょうか。

そして三重協奏曲は、LDC 2781142(2001年発売)およびHMG

502131で発売されていたもの(カップリングの「エグモントのための音楽」はこのボックスには含まれません)。

三重協奏曲で魅せるトリオ・ヴァンダラーの極上の対話に注目したい名盤です。オーケストラは名門ケルン・ギュルツェニヒ管。コンロンの指揮のもと、かっちりとしたアンサンブルを展開しています。

18世紀の終り、ピアノ三重奏曲は、ピアノ・ソナタの延長線上にあるもの、いわばヴァイオリンやチェロが、ピアノの補強やアクセント的な役割を担うものとされ、弦楽四重奏よりも一段軽めなジャンルで、三楽章構成で、最終楽章は軽やかで優雅なロンドで書かれるのが常でした。

ベートーヴェンはこの慣習に終止符を打つべくピアノ三重奏曲op.1を1795年、世に出しました。

弦楽四重奏曲と同じように四楽章構成にし、終楽章をソナタ形式で書くことにより、音楽に深いドラマと交響曲のように雄大さを与えました。

そして自身がピアニストとして舞台に招かれることを前提として作曲したため、とりわけこのop.1

はピアノ・パートの充実が目立ちます。そんな野心に溢れた若きベートーヴェンのop.1

に始まり、交響曲第3,5,6番などを書いた充実期(1810年前後)に生み出されたop.70など、ベートーヴェンが折に触れ作曲し続けたピアノ三重奏曲は、どの作品も、またどの作品の各パートも目を見張る充実ぶり。

慣習の3楽章構成で、最終楽章がロンドの作品もありますが、どれもベートーヴェンの野心と情熱、才能と創意に満ちています。

そんなピアノ三重奏の全曲を、トリオ・ヴァンダラーの素晴しい演奏で心行くまで堪能できる、贅沢なセットです。

トリオ・ヴァンダラーはパリ国立高等音楽院の卒業生三名によって1987年に結成されました。

1999年にハルモニアムンディで録音をはじめ、これまでに発売されたCD

はどれも極めて高く評価され、特にメンデルスゾーンのトリオ集(HMC

901961)はニューヨーク・タイムズ紙でも決定盤として紹介されました。

古典派、ロマン派から現代までの幅広いレパートリーを可能にするそれぞれのメンバーの技量の高さで、テレパシーともいわれるまでに息のあったアンサンブルによる極めて上質の演奏で常に我々を魅了しています。

|

PARATY PARATY

|

|

|

苦悩と神聖の~ロックとブロウのヴァース・アンセム集

(1)ジョン・ブロウ:主よ、私は罪を犯しました

(2)マシュー・ロック:教えてください、主よ、私の行く末を

(3)ブロウ:なにゆえ、独りで座っているのか

(4)ロック:誰がキリストの愛から私たちを切り離せましょう

(5)ロック:なにゆえ、独りで座っているのか

(6)ロック:パヴァン ハ短調

(7)ロック:主よ、私の罪から御顔をそむけてください。

(8)ブロウ:イエスはこの群衆を見て

()ロック:アルメイン

()ブロウ:神に従う人は喜び祝い |

アンサンブル・コスモス

【モルガーヌ・コロン、

アリス・コメネツキー(ソプラノ)、

ダミエン・フェッランテ(カウンターテナー)、

パコ・ガルシア、リチャード・ガリアン(テノール)、

マクシム・グレ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)、

ロリ・バルカン(ポジティフ・オルガン、ヴァージナル)】 |

宗教画の中に入り込んだだかのような独特の空気感

録音:2020年11月/モンマルトル聖ピエール教会/53'34"

アンサンブル・コスモスは2015年にロワイモヨン修道院で誕生した通奏低音を中心とする声楽グループ。

ポリフォニーとソロの相互影響と結びつきの興味から17-8世紀イギリス独自の「ヴァース・アンセム」を探求した成果がこのディスク。

ヴァース・アンセムは宗教合唱曲ながら独唱や器楽伴奏がつく点が注目で、チャールズ2世の王政復古期に発展しました。その代表的作曲家マシュー・ロックとジョン・ブロウの2人の作品をとりあげました。

いにしえの時代にタイムスリップしたような超俗的な空気感で、静かでゆったりとした声のひびきが心をいやしてくれます。

|

| |

|

|

羽の鳥たち

(1)フランソワ=ベルナール・マシュ:ソピアーナ

(2)ミカエル・レヴィナス:羽ばたき

(3)ドビュッシー(サマズイユ編):牧神の午後への前奏曲

(4)メシアン:黒つぐみ

(5)トリスタン・ミュライユ:アオアシカツオドリ

(6)フィリップ・ユーレル:

短いリトルネッロ~ルチアーノ・ベリオ追悼

(7)ミュライユ:恋するナイチンゲール

(8)メシアン:シグル

(9)マルク・モネ:ナット・ナット・ナット・ナット

(10)レジス・カンポ:ヨーロッパアオゲラ |

アンヌ・カルテル

(フルート;ブランネン=クーパー、

アルトフルート;三響、

ピッコロ;ローゼン)

マリー・フェルミューレン

(ピアノ。ベーゼンドルファー280) |

録音:2021年6月28日-7月1日/イル・ド・フランス国立管弦楽団公会堂/68'35"

音楽で鳥を表現することはルネサンス時代から行われていましたが、それは擬音やノイズを用いての模倣でした。

これを分析して記譜方法を体系立てたのがメシアン。

彼をきっかけに作曲家たちがさまざまな目的、方法を試みました。しかしその真の発案者はドビュッシーだったともされます。

このアルバムはメシアンとその意を汲む後継者たちによる鳥音楽集。

鳥を表すのに最適なフルート属を用い、トリルやスタッカートのみならず各種特殊奏法を駆使しています。ピアノも従来の音以外のコツコツ音などを響かせます。

ことにカルテルとフェルミューレンのために書かれたモネの「ナット・ナット・ナット・ナット」はキテレツな奏法のオンパレードで釘付けとなります。

メシアンの「シグル」は世界初録音。1982年作の無伴奏フルート曲ですが、後にメシアン最後のオーケストラ曲となった「かなたの閃光」第7曲に流用されました。

|

.

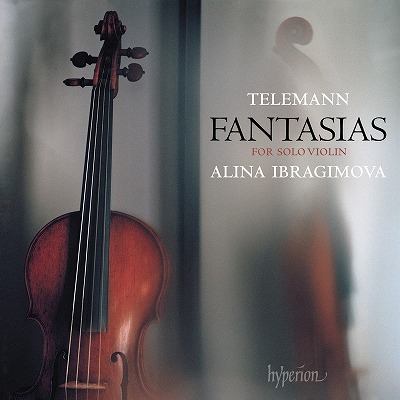

HYPERION HYPERION

|

PCDA68384

(国内仕様盤・日本語解説付)

¥3143 |

アリーナ・イブラギモヴァ

テレマン:無伴奏ヴァイオリンのための12のファンタジア

ファンタジア第1番 変ロ長調 TWV 40:14

ファンタジア第2番 ト長調 TWV 40:15

ファンタジア第3番 ヘ短調 TWV 40:16

ファンタジア第4番 ニ長調 TWV 40:17

ファンタジア第5番 イ長調 TWV 40:18

ファンタジア第6番 ホ短調 TWV 40:19

ファンタジア第7番 変ホ長調 TWV 40:20

ファンタジア第8番 ホ長調 TWV 40:21

ファンタジア第9番 ロ短調 TWV 40:22

ファンタジア第10番 ニ長調 TWV 40:23

ファンタジア第11番 ヘ長調 TWV 40:24

ファンタジア第12番 イ短調 TWV 40:25

|

アリーナ・イブラギモヴァ

(ヴァイオリン/

アンドレア・アマティ1570)

|

|

CDA68384

¥2500→\2290

|

アリーナ・イブラギモヴァ新録音!テレマンの無伴奏ファンタジア!

☆アリーナ・イブラギモヴァ新録音!

☆アマティ1570のヴァイオリンで紡ぐテレマンの無伴奏ファンタジア!

バロックから新作委嘱作品までをモダン楽器とピリオド楽器の双方で演奏するロシアの輝かしきヴァイオリンのミューズ、アリーナ・イブラギモヴァ。

イブラギモヴァが2009年にバッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ&パルティータ(CDA67691/OCDA67691)のアルバムを贈り出し、一躍その名を世界に響き渡らせてから早10数年。

イザイやパガニーニなどロマン派~近代の無伴奏ヴァイオリンのためのレコーディングでも絶大な評価を屹立してきたイブラギモヴァが、ついにテレマンの無伴奏ファンタジアを録音しました。

バロック時代の無伴奏ヴァイオリンのための聖典としてバッハの傑作と比肩しうる名作でありながら、近年になってようやく様々な録音が普及してきた、テレマンの無伴奏ファンタジア。

1730年代のハンブルクでアマチュア演奏家に楽譜を売るために出版されたこれらの無伴奏作品(ヴァイオリンの他に、フルート、ハープシコード、ヴィオラ・ダ・ガンバのための作品があり、いずれも近年録音が充実し始めています)は、技術的にも音楽的にも複雑すぎることがなく、演奏する楽しみと同時に聴く楽しみが追求されています。

また、今回のテレマン録音では、普段使用しているアンセルモ・ベッロシオ1775年頃製のヴァイオリンではなく、Jumpstart

Jr. Foundationから貸与されたアンドレア・アマティ1570年製のヴァイオリンを使用している点も大きなポイントです。

アマティ1570の艶やかな音色を活かしたイブラギモヴァが、たった4本の弦だけで何を表現できるかという音楽の可能性を雄弁に表現します。

※録音:2021年4月5日-7日、ヘンリー・ウッド・ホール(ロンドン)

|

| . |

|

|

マーティン・ブラビンズ(指揮)&BBC交響楽団

ヴォーン・ウィリアムズ:交響曲第6番&第8番

交響曲第6番、

イギリス民謡集

(煤けたズボン*、The Carter*、Ward the

Pirate*)、

交響曲第8番、イングランド・マイ・イングランド※ |

マーティン・ブラビンズ(指揮)

BBC交響楽団

BBC交響合唱団*※

ロデリック・ウィリアムズ(バリトン)※ |

マーティン・ブラビンズのRVW!交響曲サイクル第5弾は第6番&第8番!

☆第1巻~第3巻まで連続で英グラモフォン誌の「エディターズ・チョイス」に選ばれた注目のRVWサイクル!

☆《イギリス民謡集》など珍しい声楽作品も併せて収録!

2003年から2016年まで名古屋フィルの常任指揮者を務め、その後も度々来日公演を成功させ、2016年からはイングリッシュ・ナショナル・オペラの音楽監督という大役を任されているイギリスの名指揮者マーティン・ブラビンズ。

1920年版の「ロンドン交響曲(CDA68190)」で話題を呼んだブラビンズのヴォーン・ウィリアムズ・サイクル第5弾は、作曲者本人はその影響を否定しましたが、第2次大戦を反映したかのような作品で「戦争交響曲」ともいわれる問題作、《交響曲第6番》と、指揮者であるジョン・バルビローリに捧げられ古典的な要素を含んだ《交響曲第8番》を収録。

その他にもBBC交響合唱団が参加した《イギリス民謡集》や、2016年ロイヤル・フィルハーモニック協会賞を受賞、リーズ・リーダー音楽祭2016の芸術監督も務め、日本ではバッハ・コレギウム・ジャパンとの定期的な共演でも知られるイギリスの名バリトン、ロデリック・ウィリアムズを迎えた《イングランド・マイ・イングランド》といった珍しい声楽曲も収録されており、充実の内容となっています。

第1巻~第3巻まで連続で英グラモフォン誌の「エディターズ・チョイス」に選ばれ、第4巻は同誌「クリティクス・チョイス」にも選ばれグラモフォン賞2021にノミネート、レコード芸術「海外盤REVIEW」でも絶賛されてきた絶好調のRVWサイクル。今作も目が離せません。

※録音:2019年11月5日*※&2021年9月21日-22日、ワトフォード・コロシアム(ワトフォード、イギリス)

|

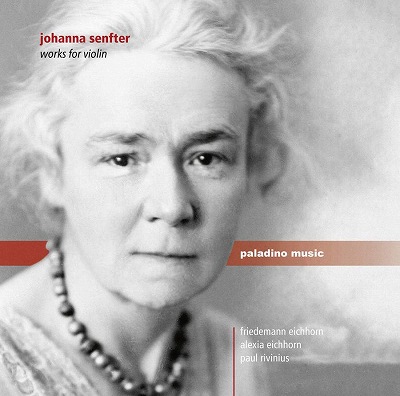

PALADINO PALADINO

|

代理店変更に伴い再掲載 |

PMR0102

【旧譜】

¥2500 |

シューベルト:ピアノ・ソナタ第21番

ピアノ・ソナタ第21番 変ロ長調 D.960

即興曲 変イ長調 Op.142-2

即興曲 変ロ長調 Op.142-3 |

シュテファン・シュトロイスニヒ(ピアノ) |

シュテファン・シュトロイスニヒ、シューベルトの最後のソナタ!

1985年オーストリア生まれのピアニスト、シュテファン・シュトロイスニヒが熟慮を重ね録音したシューベルトの最後のピアノ・ソナタ!

ロンドンの王立音楽大学でイアン・ジョーンズに師事したシュトロイスニヒは、ロンドンのロイヤル・フェスティバル・ホール、ウィーンの楽友協会とコンツェルトハウス、ベルリンのフィルハーモニーなど、欧州各地の重要な舞台で定期的に演奏を行っており、特にシューベルトや20世紀・21世紀の作品の解釈で高い評価を得ています。

後進の育成にも力を入れており、グラーツ国立音楽大学で教鞭をとっているほか、日本の桐朋オーケストラ・アカデミーでは客員教授を務めました。

当初、第21番のソナタが内包するシューベルトの宇宙を録音に収めることは可能なのだろうかという疑問や迷いもあったとのことですが、彼が初めてこの作品を聴いた時の、ラドゥ・ルプーの録音のことも思い起こしながら、本盤の制作を決意したそうです。カップリングには、21番との相性を考えた2曲が収録されています。

※録音:2017年9月

|

| |

PMR0101

(2CD)

特別価格 ¥3600 |

ヨハンナ・ゼンフター:ヴァイオリン作品集

ヨハンナ・ゼンフター(1879-1961):

ヴァイオリン・ソナタ ト短調 Op.32

ヴァイオリン・ソナタ イ長調 Op.26

2つのヴァイオリンのための組曲第1番 Op.91-1

2つのヴァイオリンのための組曲第2番 Op.91-2 |

フリーデマン・アイヒホルン(ヴァイオリン)

アレクシア・アイヒホルン(ヴァイオリン)

パウル・リヴィニウス(ピアノ) |

マックス・レーガーに高く評価され、その教えを受けたドイツの女性作曲家、ヨハンナ・ゼンフター(1879-1961)のヴァイオリン作品集!

ルディ・シュテファンやフリードリヒ・ゲルンスハイムといった作曲家たちとともに独自の道を歩んだゼンフターは、12音やセリーといった前衛的な作曲技法を避け、重厚なテクスチュアや極端な半音階、大胆な和声など、師レーガーから受け継いだ技法を発展させてゆきました。

また彼女はヴァイオリンの演奏にも力を注いでおり、生涯にわたって自分の楽器に忠実な作曲家でした。

130を超える作品リストには9つの交響曲や26もの管弦楽曲が含まれている一方で、ヴァイオリン協奏曲が3つ(うちひとつがOp.1)、ヴァイオリン・ソナタは少なくとも7曲が残されています。

ブラームスやレーガーと比較するに値するゼンフターの個性と才能にぜひ耳を傾けてみてください。

※録音:2007年1月

|

| |

PMR0077

【旧譜】

¥2500 |

1回限りの無編集録音

リサ・スミルノヴァ(ピアノ)

プロコフィエフ&ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ集

プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第8番 変ロ長調

Op.84

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第32番 ハ短調

Op.111 |

リサ・スミルノヴァ(ピアノ) |

ザルツブルク・モーツァルテウム音楽大学の著名なピアノ教育者カール・ハインツ・ケマーリングや、マリア・クルシオ、ロバート・レヴィンらに師事した腕利きのピアニスト、リサ・スミルノヴァの1994年コンセルトヘボウ・ライヴ!

2015年にオランダのとある企業から受け取った「ラジオ局のアーカイブに眠っているアムステルダムのコンセルトヘボウでの演奏の抜粋をリリースしたい」といった内容の不思議なメールがきっかけとなって制作された1枚で、リリースの許可を与えるにあたっては、プロコフィエフとベートーヴェンとの関係性や、必ずしも最新の音源が良いとは限らないといったことについて考えを巡らせたといいます。

本作はリハーサル音源を一切含まない、本当の意味での無編集録音であり、1回限りのライヴ性がアルバムに大きな魅力をもたらしています。

※録音:1994年7月、コンセルトヘボウ(オランダ、アムステルダム)

|

| |

PMR0081

【旧譜】

¥2500 |

ハラルド・ゲンツマー:トラウトニウムのための作品集

トラウトニウム協奏曲GeWV168(1952)

電子楽器のための舞踏組曲 GeWV435(1958/1959)

トラウトニウム・ソナタ GeWV433(1949)

トラウトニウム・ソナタ GeWV432(1949)

バス・ソロ へ長調(1938)

カプリッチョ・トラウトニコ(1935) |

ペーター・ピヒラー

(ミクスチュア・トラウトニウム)

マンフレート・マンハルト(ピアノ、指揮)ほか |

ハラルド・ゲンツマーの、トラウトニウムのための作品集!

ヒッチコックの映画『鳥』(1963)での使用や、ヒンデミットの作品で有名な電子楽器トラウトニウムのための貴重な作品集。

このアルバムでは、ドイツの作曲家ハラルド・ゲンツマー(1909-2007)がトラウトニウムの名手オスカル・ザラ(1910-2002,『鳥』でも演奏を担当)のために作曲した作品を聴くことができます。

トラウトニウムとピアノのための2つのソナタは、オリジナルの楽器編成での世界初録音。

演奏はザラとの交流もあったドイツの音楽家ペーター・ピヒラー(1967-)が、自身で復元したミクスチュア・トラウトニウムを用いて行っています。

|

| |

PMR0076

【旧譜】

¥2500 |

ブラームス&ブリッジ:ピアノ三重奏曲集

ブラームス:ピアノ三重奏曲第1番 ロ長調

Op.8(1889年改訂版)

ブリッジ:ピアノ、ヴァイオリン、チェロのための幻想曲第1番

ハ短調(1907) |

ヨー・ヒュンキ(ピアノ)

ラファウ・ザンブリツキ=ペイン

(ヴァイオリン)

トーマス・キャロル(チェロ) |

若きブラームスが1854年、21歳の時に作曲し、後年1889年に大幅な改定を行った《ピアノ三重奏曲第1番》と、これまで不当に見過ごされてきたイギリスの作曲家フランク・ブリッジの《幻想的三重奏曲》(1907年頃)をカップリングした1枚。どちらも言葉では表現し難い美しさを持つ、後期ロマン派の名作です。

ブリッジの作品は、実業家W.W.コベットが主催する1907年の室内楽コンクールのために書かれたもので、コベットは次のような称賛の言葉を残しています。

「ブリッジ氏の三重奏曲は、驚くべき美しさと輝きをもっており、彼を室内楽のための最も優れた作曲家の一人として印象づけるものだ。前例がほとんどないほどの贅沢さで、ソナタ形式の長大な作品に十分すぎるほどの主題を提供している。」

※録音:2007年

|

| . |

PMR0075

(2CD)

【旧譜】

特別価格

¥3600 →\3290 |

ジョージ・アンタイル:

ピアノ作品集(ジャズ・ソナタ、飛行機ソナタほか)

花火と世俗のワルツ/ジャズ・ソナタ/

ピアノ・ソナタ第3番 《機械の死》/

ピアノ・ソナタ第2番《飛行機ソナタ》/

ラジオのためのソナティナ/リトル・シミー/

ゴールデン・バード/ピアノ・ソナタ第4番より第3楽章

曲間にアンタイルの自叙伝『音楽の悪童 Bad

Boy of Music』の朗読(抜粋)あり

CD1は英語での朗読、CD2はドイツ語での朗読(音楽部分は同じ) |

ゴットリープ・ヴァリッシュ(ピアノ)

クリストファー・ロス(英語ナレーション)

カール・マルコヴィクス(独語ナレーション) |

ストラヴィンスキーに強くインスパイアされた前衛的な作風で知られるアメリカの作曲家、ジョージ・アンタイル(1900-1959)の刺激的なピアノ作品に、彼の自叙伝『音楽の悪童』の朗読(CD1は英語、CD2はドイツ語)を組み合わせた意欲的なアルバム。

打楽器的なピアノ奏法が痛快な1枚です。

※録音:2015年8月&2016年6月-7月

|

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

.

DANACORD DANACORD

|

DACOCD923

(2CD-R)

特別価格

¥2700 →\2490 |

トマス・イェンセンの遺産 第13集

トマス・イェンセンが振るニールセン&シベリウスの交響曲!

[CD 1]

ニールセン:

交響曲第5番 Op.50 [録音:1954年4月7日(スタジオ録音)]

パンとシランクス Op.49

[録音:1956年2月1日(ライヴ放送)]

交響曲第6番《素朴な交響曲》

[録音:1952年6月17日-19日(スタジオ録音)]

若き芸術家の棺の傍らで

[録音:1958年1月12日(ライヴ放送)]

[CD 2]

シベリウス:

交響詩《フィンランディア》 Op.26

[録音:1947年7月2日(スタジオ録音)]*

交響曲第1番ホ短調 Op.39

[録音:1963年9月9日(ライヴ録音)]

交響曲第4番イ短調 Op.63

[録音:1961年11月30日(ライヴ放送)] |

トマス・イェンセン(指揮)

デンマーク放送交響楽団

ティヴォリ・コンサートホール管弦楽団*

|

☆トマス・イェンセンによるシベリウスの交響曲第1番&第4番の初出音源!

☆1947年録音の「フィンランディア」も初CD化!

デンマークの指揮者トマス・イェンセン(1898-1963)の「遺産」シリーズから、ニールセン&シベリウスの交響曲集が登場。

今回も初CD化となるライヴ録音や放送音源、スタジオ録音などから復刻されています。

ニールセンから直接音楽理論を学び彼の作品を早くから世に紹介したことで知られるイェンセンは、ニールセン本人が指揮した交響曲第5番の初演にチェリストとして参加していました。

また、シベリウスが指揮した交響曲でもチェロを弾いており、シベリウスの音楽への情熱と見識にも自信をもっていたと言われています。

CD1にはニールセンの交響曲第5番と第6番に加え、交響詩「パンとシランクス」、そして30歳の若さでこの世を去った画家、オーロフ・ハートマンの葬儀のために書かれた弦楽オーケストラのためのメランコリックな小品「若き芸術家の棺の傍らで」の1950年代の録音を収録。

CD2にはシベリウスの「フィンランディア」、交響曲第1番と第4番の初出音源を収録。「フィンランディア」のみティヴォリ・コンサートホール管弦楽団の演奏、他はデンマーク放送交響楽団による演奏です。

※復刻/デジタルマスタリング:クラウス・ビューリト

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/Diamond

Silver Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。

|

| |

DACOCD922

(2CD-R)

特別価格

¥2700 |

トマス・イェンセンの遺産 第12集

デンマークの作曲家たちによる劇場音楽

[CD 1]

フレゼリク・ロング(1854-1914)

(ラジオ用編曲:テューイェ・テューイェセン(1904-1972):

歌劇《三角帽子》(1893)

ヘンリ・スケーア(バリトン、代官ドン・ヒル)

イーダ・ロホルム

(メゾソプラノ、代官の妻ドンナ・メルセデス)

クリステン・ブランケ(テノール、粉屋ルーカス)

ケート・ムラー(ソプラノ、粉屋の妻ナニッタ)

アンドレ・ベク・ニルセン(テノール、市長ドン・ロペ)

エスキル・ラスク・ニルセン(バリトン、執行官トヌエロ)

アイナ・ナアビュー(バスバリトン、ドン・ヒルの召使い)

ホルガー・ヌアゴー(バス、司教)

ヴォルマー・ホルブル(テノール、修道院長)

キアステン・トラーネ・ペータセン(看護婦)

ゲーオウ・ライクト(バス、護衛)

デンマーク放送合唱団 [放送:1953年11月28日]

ヘーコン・バーアセン(1876-1954):

歌劇《高貴な客》(1917)- 前奏曲

[放送(ライヴ):1959年6月16日]

C. F. E. ホーネマン(1840-1906):

歌劇《アラジン》(1888/1902)- 序曲

[放送(ライヴ):1958年11月23日]

[CD 2]

エドゥアール・ドゥピュイ(1770-1822):

歌劇《若さと愚行》(1806)- 序曲

[録音:1961年11月12日、公開放送コンサート]

フィニ・ヘンリケス(1867-1940):

歌劇《鍛冶屋ヴォロン》(1896)-前奏曲

[録音(ライヴ):1961年1月4日、公開放送コンサート]

K. A. ヴィト=クヌセン(1878-1962):

歌劇《死神と母親》(1922-31)- 教会の場

ビアギト・バスチャン(ソプラノ)、

ハンス・クリスチャン・アナセン(バス)

デンマーク放送合唱団男声合唱

[録音(ライヴ):1961年1月4日、公開放送コンサート]

C. F. E. ホーネマン(1840-1906):

《グア》組曲(1899)(劇付随音楽《グア(グレ)》から)

序曲、第2幕への前奏曲「ヴォルマーとトーヴェ」、

第4幕への前奏曲「トーヴェの葬列」、

第5幕への前奏曲「グア近くの森で」

[録音(ライヴ):1962年5月5日]

スヴェン・S・シュルス(1913-1998):

3つのデンマーク舞曲(1960)

[放送:1961年11月12日]

クヌーズオーウ・リスエーヤ(1897-1974):トッカータ(1952)

[録音(ライヴ):1962年1月20日、公開放送コンサート]

タタール行進曲* [録音:1938年9月8日]

テーイ・ニールセン(1929-2003):間奏曲ガイオ

Op.5(1952)

[録音(ライヴ):1962年1月20日、公開放送コンサート] |

トマス・イェンセン(指揮)

デンマーク放送交響楽団

コペンハーゲン・フィルハーモニック管弦楽団* |

『トマス・イェンセンの遺産』シリーズ第12集は、オペラと劇付随音楽など、デンマークの作曲家たちが劇場のために書いた音楽の特集です。

メイン・プログラムの《三角帽子》を作曲したフレゼリク・ロング(1854-1914)は、作曲家ヘンリク・ロングの子に生まれ、12歳の時、王立劇場が上演したボーマルシェの劇『セビーリャの理髪師』で王立管弦楽団に加わってギターを弾きました。

ニルス・W・ゲーゼが設立した新しい音楽院(現・王立デンマーク音楽アカデミー)でゲーゼとJ.P.E.ハートマンに学び、主にギターと歌曲の作曲家、指揮者として活躍。

セシリア協会の合唱団の指揮者を務め、デンマーク初の精鋭アンサンブル「マドリガル合唱団」を設立しました。

3幕の歌劇《三角帽子》は、彼がノルウェーに滞在していた1893年夏に作曲した作品。スペインのファリャが20数年後にバレエ音楽を書くことになるペドロ・アントニオ・デ・アラルコンの短編を基に作家でジャーナリストのアイナ・クリスチャンセン(1861-1939)と共同で台本を執筆。

ロングの熟達の管弦楽法が発揮された音楽が覚えやすいアリアやデュエットを支える、ユーモラスでチャーミングな作品に作られました。

1894年に王立劇場で6回上演された後、上演の記録がなく、イェンセンとデンマーク放送交響楽団によるラジオ放送のためのこのプロダクションが、ひさびさの演奏です。

演出家、俳優としても活動したテノール歌手のテューイェ・テューイェセンが手がけた放送用の版で演奏。このオペラの唯一の録音です。

ほかにも、北欧神話を題材にしたヘンリケスの《鍛冶屋ヴォロン》の〈前奏曲〉やヴィト=クヌセンの《死神と母親》といった作品は、かなりレアなレパートリーです。

※復刻/デジタルマスタリング:クラウス・ビューリト

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/Diamond

Silver Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。

|

<メジャー・レーベル>

7/26(火)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

DA VINCI CLASSICS DA VINCI CLASSICS

|

|

|

ジュゼッペ・ヴェルディの音楽に基づくオーボエのためのカプリース集

ジョヴァンニ・ダエッリ(1800-1860):リゴレット幻想曲

ラッファエーレ・パルマ(1815-1883):

歌劇《仮面舞踏会》によるリメンブランツェ(思い出)

リコルダーノ・デ・ステファーニ(1839-1904):

歌劇《アッティラ》のモチーフに基づくディヴェルティメント、

歌劇《トロヴァトーレ》のモチーフに基づくファンタジア、

歌劇《十字軍のロンバルディア人》のモチーフに基づく

ディヴェルティメント

ジュゼッペ・ガリボルディ(1833-1905):

歌劇《椿姫》によるモザイコ(モザイク) |

シルヴァーノ・スカンツィアーニ(オーボエ)

マルコ・アルピ(ピアノ) |

ヴェルディのテーマを題材とした19世紀のオーボエ作品集!

19世紀の有名な作品をテーマとした時に思い浮かぶのはピアノ、フルート、ヴァイオリン、そしてオーボエ。

ミラノのジュゼッペ・ヴェルディ音楽院で木管楽器の室内楽科教授を務めるシルヴァーノ・スカンツィアーニはこのアルバムを、今日ほとんど顧みられることのないこの特別なレパートリーに捧げることに。

まず第一にヴェルディの旋律の横断性が、オーボエを含むほとんどすべての楽器に到達し適応することができたことを証明し確認し、第二に、19世紀におけるソロ楽器としてのオーボエの技術的、表現的可能性の真の探求としてプログラムを構成しています。

※録音:2001年5月、サン・マルティーノ教会(クレモナ、イタリア)

|

| |

|

|

ビーチ:室内楽作品集

ヴァイオリンとピアノのためのロマンス Op.23

ヴァイオリンとピアノのためのソナタ Op.34

ヴァイオリン、チェロとピアノのための三重奏曲

Op.150

ヴァイオリンとピアノのための3つの小品 Op.40

(作曲者自身の編曲によるチェロ版)

夢に描く Op.15(作曲者自身の編曲によるチェロ版) |

トリオ・オレロン

〔ジュディス・シュタフ(ヴァイオリン)、

アルナウ・ロヴィラ・イ・バスコンプテ

(チェロ)、

マルコ・サンナ(ピアノ)〕 |

アメリカにおいて初めて成功を収めたとされるコンポーザー=ピアニスト、エイミー・ビーチ(1867-1944)の室内楽作品集。

作曲において「色」との結びつきを重視していたというビーチの作品を奏でるのは2018年にケルンで結成されたトリオ・オレロン。

2022-23シーズンにはベルリン・フィルハーモニー、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス、デュッセルドルフ・トーンハレ、ポツダム・ニコライザールなどへの出演が決まっています。

※録音:2022年1月、パラッツォ・チゴラ・マルティノーニ(ブレッシャ、イタリア)

|

| |

|

|

ヴィエルヌ&デュリュフレ:オルガン作品集

ヴィエルヌ:オルガン交響曲第2番 Op.20

デュリュフレ:組曲 Op.5 |

フランチェスコ・ボッティ(オルガン) |

シャルル・マリー・ウィドールが現代オルガンの父と呼ばれるならば、ルイ・ヴィエルヌとモーリス・デュリュフレは、その遺産を把握し、20世紀へと繋げて未来へと導く道を確かに知っていた音楽家たち。

フランチェスコ・ボッティが2枚目のソロ・アルバムで、ヴィエルヌの「交響曲第2番」とデュリュフレの「組曲」というう重要なオルガン2作品を選んだのは偶然ではないと言えるでしょう。

※録音:2022年1月28日-29日、サン・ステファン寺院(ヴェローナ、イタリア)

|

| |

|

|

サックス奏者マルコ・マンチーニの鮮烈な

デビューアルバム「ワンマン・バンド・ショウ」

バリー・コックロフト(1972-):

ワン・マン・バンド・ショウ ~

無伴奏サクソフォンのための音楽 |

マルコ・マンチーニ(サクソフォン) |

サックス奏者マルコ・マンチーニの鮮烈なデビューアルバム「ワンマン・バンド・ショウ」。

1998年、イタリアのフォッジャ出身のマルコ・マンチーニは2012年にパリで開催されたトルネオ国際音楽コンクール(TIM)で第1位を受賞するなど、様々なコンクールでの入賞実績を持つ俊英です。

※録音:2021年9月、モト・アルモニコ・レコ―ディング・スタジオ(バルレッタ、イタリア)

|

.

ET’CETERA ET’CETERA

|

【完全限定盤】Et'cetera 創立40周年記念!10枚組×4つのボックス・セット!

|

オランダ/ベルギーの老舗レーベル、「Et'cetera」の創立40周年を記念して、10枚組×4種類の完全限定記念BOXをご案内いたします。

「Et'cetera」は1982年にDavid RossiterとMichel

Arcizetによってアムステルダムで設立。大手レコード会社から見放されているレパートリーを扱う新しいレーベルを設立するという夢が実現し、優れた音楽家たちによって演奏された、知られざる、忘れられた、新しい音楽を数多く含むカタログの充実によって具現化されていきました。

創立者たちが亡き後にも、故Paul JanseとDirk

De Greefが跡を継ぎ、現在はベルギーのランメンを拠点に、設立当初のレーベル・コンセプト、その発見の道を維持・発展させています。

創立40周年記念BOXは、レーベルが築いてきた膨大な録音遺産の中から、「古楽」、「バロック」、「古典派&ロマン派」、「20世紀」と時代ごとに10枚ずつ厳選した、10枚組×4種のコレクション・ボックスとなります。

|

KTC9011

(10CD)

特別価格

¥5700 →\5290 |

古楽 ~ Et'cetera 40周年記念 ボックス・セット・コレクション

CD1(KTC4011) ~

女神の祈り~オーストリアのマルガリータによる音楽の提供

(1480-1530)

CD2-3(KTC1409)~

ハスラー:宗教音楽&世俗音楽集

CD4(KTC4028) ~

ルネサンス期ヴェネツィアの音楽

CD5(KTC4005) ~ サー・アンソニーのための音楽

CD6(KTC1571) ~

スペシャルニク写本 ~ 1500年頃プラハのポリフォニー

CD7(KTC1586) ~

ルイージ・ロッシ:聖週間のためのオラトリオ

CD8(KTC1320) ~ スヴェーリンク:合唱作品集第3集

CD9(KTC1526) ~ モンテヴェルディ:クリスマス礼拝の晩祷

CD10(KTC4026) ~ ビンゲン:デンデルモンデの写本より |

様々なアーティスト |

Et'ceteraの創立40周年を記念するボックス・セット・コレクション第1巻は「古楽(アーリー・ミュージック)」。

ラ・モッラ、クレンデ、カントルクス、オランダ室内合唱団など、オランダやベルギーを中心とする優れた古楽アンサンブル、ピリオド楽器奏者たちの演奏で、ヒルデガルト・フォン・ビンゲンからルネサンス期の秀逸なアルバムをセレクトした10枚組。

Et'ceteraが創立当初からこだわるオーセンティシティ、レパートリーに適切な楽器や演奏方法の選択や、世界中の図書館やコレクションから発掘された新しい音楽の遺産を気軽に体験できるお得なボックス・セットです。

※当タイトルは限定生産のため、ご注文に対し十分な数量をご用意できない場合がございます。予めご了承下さい。お早目のご注文をお願いいたします。(代理店)

|

| |

KTC9012

(11CD)

特別価格

¥5700 →\5290 |

バロック音楽 ~

Et'cetera 40周年記念 ボックス・セット・コレクション

CD1(KTC1695)~

トゥシェ・バッハ ~ J.S.バッハ:フルート・ソナタ集

CD2-3(KTC1400)~ J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲

CD4(KTC1293) ~ バッハ・ファミリーとその友人たち

CD5-6(KTC1429) ~ ヴィヴァルディ&ケージ:8つの季節

CD7(KTC1578) ~

シュッツ:葬送の音楽&J.S.バッハ:

「平安と歓喜もてわれはいま」

CD8(KTC1348) ~

J.S.バッハ:フーガの技法BWV.1080

(1742年頃初稿版/世界初録音)

CD9(KTC1365) ~

J.S.バッハ:

ヴィオラ・ダ・ガンバとチェンバロのためのソナタ集

CD10(KTC1597) ~ J.A.ファーバー:聖母被昇天のミサ

CD11(KTC1544) ~ フィオッコ:哀歌集 |

様々なアーティスト |

Et'ceteraの創立40周年を記念するボックス・セット・コレクション第2巻は「バロック音楽」。音楽学者としても高名なオランダの名ハープシコード&オルガン奏者、ピーター・ダークセンが世界初録音して話題となった「初稿版フーガの技法」を始めとするJ.S.バッハの名盤たちから、バッハ・ファミリー、ヴィヴァルディとジョン・ケージのクロスオーバー、そしてヨハン・アダム・ファーバーやジョゼフ=エクトル・フィオッコなどのEt'ceteraならではとも言えるベルギー縁の作曲家まで。

ロドルフォ・リヒター、アルフレード・ベルナルディーニ、長澤真澄、ヴィーラント・クイケンなどの名ピリオド奏者たちの参加もポイントです。

※当タイトルは限定生産のため、ご注文に対し十分な数量をご用意できない場合がございます。予めご了承下さい。お早目のご注文をお願いいたします。(代理店)

|

| |

KTC9013

(11CD)

特別価格

¥5700 →\5290 |

古典派&ロマン派 ~

Et'cetera 40周年記念 ボックス・セット・コレクション

CD1(KTC1420) ~ シューベルト:白鳥の歌/

CD2(KTC1342) ~

フランチェスコ・パスクアーレ・リッチ:

6つのシンフォニア Op.2 (世界初録音)

CD3(KTC1404) ~ モーツァルト:初期ソナタ集

CD4(KTC1379) ~ ハイドン:弦楽四重奏曲集

CD5-6(KTC4041) ~ ブラームス:ピアノ四重奏曲第1番

CD7(KTC4033) ~ シューマン:合唱作品集

CD8(KTC1643) ~ モーツァルト:レクイエム(弦楽四重奏版)

CD9(KTC1564) ~ シベリウス:5つの小品

Op.81

CD10(KTC1641) ~ チャイコフスキー:弦楽四重奏曲第3番

CD11(KTC1751) ~

エベール・レーマンス(1741-1771):6つの四重奏曲

Op.3 |

様々なアーティスト |

Et'ceteraの創立40周年を記念するボックス・セット・コレクション第3巻は「古典派」と「ロマン派」。

トーマス・オリーマンスが歌うシューベルトや長澤真澄&寺神戸亮によるモーツァルト、ベルギー在住のヴァイオリニスト川村奈菜が率いるブラームス、フランダース放送合唱団が歌うシューマン、弦楽四重奏版の「モーツァルト:レクイエム」などの名録音に、フランチェスコ・パスクアーレ・リッチやエベール・レーマンスなどのレア・レパートリーも加えた濃密なセレクションです。

※当タイトルは限定生産のため、ご注文に対し十分な数量をご用意できない場合がございます。予めご了承下さい。お早目のご注文をお願いいたします。(代理店)

|

| |

KTC9014

(11CD)

特別価格

¥5700 →\5290 |

20世紀 ~

Et'cetera 40周年記念 ボックス・セット・コレクション

CD1(KTC1315) ~

ヴァイル、プフィッツナー、バーバー:チェロ・ソナタ集

CD2(KTC1433) ~ グバイドゥーリナ:7つの言葉

CD3(KTC1221) ~

フランク・デニアー:廃墟に逃げ場所をみつけて

CD4(KTC1475) ~

シュルホフ、ダンディ、ブリッジ:弦楽六重奏曲集

CD5(KTC1397) ~

To You ~ ナース、ナマヴァール、フライメン、イェツ:

ヴィオラ独奏&アンサンブル小品集

CD6(KTC1273) ~

ディック・ファン・デル・ハルスト:カラ・ミア

CD7(KTC1525) ~ ロビン・デ・ラーフ:作品集

CD8-9(KTC1686) ~ ショスタコーヴィチ:チェロ・ソナタ集

CD10(KTC1417) ~

ヴォルフガング・ヴィーデフェルト:歌曲&室内楽作品集

CD11(KTC6007) ~

シメオン・テン・ホルト:

カント・オスティナート(ハープ&エレクトロニクス版) |

様々なアーティスト |

Et'ceteraの創立40周年を記念するボックス・セット・コレクション第4巻は「20世紀」の音楽。

日本でも大ヒットを飛ばしたシメオン・テン・ホルストの「カント・オスティナート」は、様々な編成でもリリースされましたが、ここではもっとも刺激的な「ハープ&エレクトロニクス版」を選択。

ヴィヴィアーヌ・スパノゲ&アンドレ・デ・フローテによるショス タコーヴィチや、小林幸子(ヴァイオリン)、山碕智子(ヴィオラ)、齋藤千尋(チェロ)などが参加したパルナッスス・アカデミーによる六重奏曲集(シュルホフ、ダンディ、ブリッジ)、オランダの女流チェリスト、キリーヌ・フィールセンが弾くチェロ・ソナタ集(ヴァイル、プフィッツナー、バーバー)などの注目盤、そしてディック・ファン・デル・ハルスト、ロビン・デ・ラーフ、ヴォルフガング・ヴィーデフェルトら、「ダッチ・コンポーザー・シリーズ」からリリースされていた現代オランダの作曲家たちの音楽をご堪能いただけます。

※当タイトルは限定生産のため、ご注文に対し十分な数量をご用意できない場合がございます。予めご了承下さい。お早目のご注文をお願いいたします。(代理店)

|

GENUIN GENUIN

|

|

|

「雨の歌」~ヴィオラ作品集

チャイコフスキー:涙が震える Op.6-4

ラフマ二ノフ:夜の神秘的な静けさ Op.4-3

ダウランド:もし私の嘆きが

ブリテン:ラクリメ~ダウランドの歌曲の投影

Op.48

プロコフィエフ(ボリゾフスキー編):

「ロメオとジュリエット」Op.64~ジュリエットの死

ブラームス:余韻 Op.59-4

ブラームス:

ヴァイオリン・ソナタ第1番 ト長調 Op.78「雨の歌」

(ヴィオラ演奏) |

カロリーヌイ・エレラ(ヴィオラ)

リリト・グリゴリヤン(ピアノ) |

ヴィオラの魅力がいっぱい!オリジナル、編曲交えたヴィオラ作品集!

録音:2021年5月11-13日 ドイツ フランクフルト・アム・マイン、65'17

オリジナル、編曲交えたヴィオラ演奏。ブラームスのヴァイオリン・ソナタ第1番や、チャイコフスキー、ラフマニノフらの歌曲などをヴィオラで演奏すると、重心が下がって雰囲気がだいぶ変わる。

プロコフィエフの「ロメオとジュリエット」は、ロシアのベートーヴェン四重奏団のヴィオラ奏者、ワジム・ボリソフスキーによる編曲。

ヴィオラのオリジナル曲であるブリテンのラクリメも含め、ヴィオラの魅力がいっぱいである。

カロリーヌイ・エレラは、モスクワ生まれでベルリンを拠点に活動しているヴィオラ奏者。モスクワ中央音楽学校、ベルリンのハンス・アイスラー音楽院を修了。

2018年にはユーリ・バシュメット国際ヴィオラ・コンクールで第1位を獲得。タベア・ツィンマーマンの高弟である。

|

| |

|

|

ハイドン:

フルート、ヴァイオリン、

チェロのための6つのディヴェルティメント

(ピリオド楽器とモダン楽器による2種の演奏)

第1番 ニ長調 Hob.IV:6/第2番 ト長調

Hob.IV:7

第3番 ハ長調 Hob.IV:8/第4番 ト長調

Hob.IV:9

第5番 イ長調 Hob.IV:10 /第6番 ニ長調

Hob.IV:11 |

アンナ・ジュトゥヌヒナ

(フルート・トラヴェルソ,フルート)

スヴェトラーナ・ラマザノヴァ

(バロックVn)

フロリアン・シュトライヒ(バロックVc)

ヘイリー・バロック(Vn)

ディミトリ・ゴルノフスキー(Vc) |

ハイドンのディヴェルティメントをピリオド楽器とモダン楽器で聴き比べ!87分超の長時間収録!

録音:2021年8月 ドイツ フランクフルト・アム・マイン、87'15

ハイドンの6つのディヴェルティメントを、ピリオド楽器とモダン楽器の2種の演奏で収録した興味深いCD。

フルートはどちらもアンナ・ジュトゥヌヒナの演奏。ジュトゥヌヒナはロシア北西部のアルハンゲリスクの生まれ。8

歳でフルートを学び始め、地元の音楽院、サンクト・ペテルブルク音楽院で学んだ後、オランダのマーストリヒト音楽院で学んだ。

二つの演奏は、ピリオド演奏とモダン演奏で、音色やピッチの違いはもちろん、楽器や音楽の在り方という点まで直に比べられるので興味深い。もちろんどちらの演奏も極めて高水準だ。

※87分の超長時間収録のCDです。プレイヤーによってはうまく再生されない場合がありますのでご注意ください。(代理店)

|

| |

|

|

「ショパン:名曲集」

ポロネーズ イ長調 Op.40-1 「軍隊ポロネーズ」/

ワルツ イ短調 KK.IVb-11/夜想曲 変ロ短調

Op.9-1/

夜想曲 変ホ長調 Op.9-2/

ワルツ 変ホ長調 Op.18 「華麗なる大円舞曲」/

ワルツ 変イ長調 Op.34-1 「華麗なる円舞曲」/

ワルツ イ短調 Op.34-2 「華麗なる円舞曲」/

ワルツ 変イ長調 Op.69-1 「別れのワルツ」/

ワルツ ロ短調 Op.69-2/夜想曲 ホ短調

Op.72-1/

夜想曲 ヘ短調 Op.55-1/ワルツ ヘ短調 Op.70-2/

ワルツ 変ニ長調 Op.64-1 「小犬のワルツ」/

ワルツ 嬰ハ短調 Op.64-2/ワルツ ホ短調

KK.IVa-15/

夜想曲 嬰ハ短調 KK.IVa-16 |

ヴィアチェスラフ・アポステル=

パンクラトフスキ(ピアノ) |

録音:2020年4月14-16日,2021年4月8-9日

ドイツ ライプツィヒ、67'53

ヴィアチェスラフ・アポステル=パンクラトフスキはモスクワ生まれのピアニスト。

モスクワのグネーシン音楽大学を修了後、2006年にライプツィヒのフェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学の大学院に入学。

以来ドイツを中心に活躍している。2020年にGENUINからシューベルトとリストのピアノ作品集でCDデビュー(GEN

20556)、これは2年ぶりのCD。全ショパンのアルバムと気合が入っている。

アポステル=パンクラトフスキはショパンを技巧的に鳴らすことなく、あくまで詩情を大切にしており、しっとりとした美しさが映えている。

|

| |

|

|

「ルドルフ・モーザー(1892-1960):

弦楽オーケストラのための作品集」

弦楽オーケストラのための導入 Op.38-2

オーボエと弦楽オーケストラのための協奏曲

Op.86

弦楽オーケストラのための楽曲 Op.57-4

弦楽オーケストラのための小組曲 Op.38-1

(1927)

弦楽オーケストラのためのコンチェルト・グロッソOp.32 |

ゲヴォルク・ガラベキヤン(指揮)

イ・テンピ室内管弦楽団

マルク・ラハト(オーボエ) |

録音:2020年9月14-15日,2021年11月8-9日、スイス

バーゼル=シュタット州 リーヘン、68'09

スイスの作曲家、ルドルフ・モーザー(1892-1960)の弦楽オーケストラのための作品集。

ルドルフ・モーザーはスイス、ザンクト・ガレン州のウツヴィルの生まれ、バーゼル育ち。ライプツィヒ音楽院でマックス・レーガーらに学んだ後、バーセルに戻って音楽院の教授を務めるなど、ここを拠点にした。

モーザーの作品がまとまったCDはまだごく僅か。ここに収録されている弦楽オーケストラのための作品は1927年から1950年までのもので、いずれも新古典派的作風。穏やかな中にも近代的美感も感じられるモーザーの作品は、今後もっと復活してよいものだろう。

ゲヴォルク・ガラベキヤンは、1982年、アルメニアの首都エレバンの生まれ。元々はヴァイオリンを学んでいたが、指揮者に転向、2009年から2011年までルツェルンで学んでいる。2013年からイ・テンピの指揮者を務めている。

マルク・ラハトは1987年生まれのオーボエ奏者。2013年からバーゼル交響楽団の首席オーボエ奏者。

|

| |

|

|

イヴァン・ガリッチのシューベルト、ブラームス、マチェク

シューベルト:3つのピアノ曲 D946

ブラームス:7つの幻想曲 Op.116

マチェク(1914-2002):即興曲(1937)

マチェク:間奏曲(1935)

マチェク:前奏曲とトッカータ(1987) |

イヴァン・ガリッチ(ピアノ) |

録音:2021年12月2-4日 ドイツ フランクフルト・アム・マイン、63'15

ピサレヴァは1987年モスクワ生まれの若手ピアニスト。モスクワ中央音楽院でタマーラ・コロス、チャイコフスキー音楽院でセルゲイ・ドレンスキに師事した後、ベルリンでマリア・ジョアン・ピリス女史ほかに学んだ。

既にヨーロッパの多くのコンペティションで上位入賞を果たし、ヨーロッパ、日本など多くの国々でリサイタルを開催している。端正なタッチと品格のある音楽作りに定評があり、今後の益々の活躍が期待されるホープ。

|

| |

|

|

ヨハン・フリードリヒ・ルーエ(1699-1776):

ヴィオラ・ダ・ガンバ作品集

ヴィオラ・ダ・ガンバ独奏曲 ハ長調

ヴィオラ・ダ・ガンバ独奏曲 イ短調

ヴィオラ・ダ・ガンバとフォンダメントのためのスオナータ

ト長調

ヴィオラ・ダ・ガンバとフォンダメントのためのスオナータ

ニ短調 |

ゲオルク・ツァイケ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

ベルナルデット・メサロシュ(フォルテピアノ,チェンバロ) |

録音:2021年7月1-3日 ドイツ フランクフルト・アム・マイン、47'39

18世紀ドイツの作曲家、ヨハン・フリードリヒ・ルーエ(1699―1776)のヴィオラ・ダ・ガンバ作品集。

ヨハン・フリードリヒ・ルーエはドイツ、ザクセンアンハルト州のハルバーシュタットの生まれ。1733年以降マグデブルク大聖堂の楽長を務め、この町の音楽の重鎮となった。

しかし残された作品は非常に少なく、ここに収録されたヴィオラ・ダ・ガンバのための作品は貴重なものである。

ゲオルク・ツァイケはドイツのガンバ奏者。11歳からチェロを学び、ライプツィヒのフェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ大学では加えてバロック・チェロとヴィオラ・ダ・ガンバを学ぶ。その後フリーの奏者として活躍している。

|

| |

|

|

ナタリア・ラブルデットの歌う歌曲集

ベルク:7つの初期の歌

フォーレ:5つの調べ Op.51

バーバー:恨みと沈黙 Op.41

コルンゴルト:3つの歌 Op.22(5曲)

プーランク:変身(3曲)

トゥーリナ:歌のかたちの詩 Op.19(5曲) |

ナタリア・ラブルデット(ソプラノ)

ヴィクトリア・ゲレーロ(ピアノ) |

録音:2021年7月26-29日 ドイツ フランクフルト・アム・マイン、60'06

ナタリア・ラブルデットの歌う歌曲集。フォーレが19世紀末、バーバーが1969年、他は20世紀前半の作品。

ナタリア・ラブルデットはマドリッド生まれのスペインのソプラノ。声楽はベルリン芸術大学で学んでいる。

オペラデビューは2016年というのでまだ若い歌手だが、透明感と伸びのある声はたいへん美しく、歌い口もひたむきで好感が持てる。

|

| |

|

|

エリオット四重奏団、

フランク:弦楽四重奏曲/ピアノ五重奏曲

フランク:

弦楽四重奏曲 ニ長調

ピアノ五重奏曲 ヘ短調 |

エリオット四重奏団:

【マリャーナ・オジポヴァ(ヴァイオリン)

アレクサンダー・ザックス(ヴァイオリン)

ドミトリー・ハハリン(ヴィオラ)

ミヒャエル・プロイス(チェロ)】

ディミトリ・アブロギン(ピアノ) |

録音:2021年9月7-10日 ドイツ カイザースラウテルン、81'52

エリオット四重奏団の3枚目のCDは、フランク。

2014年結成で、2019年のドイツ音楽コンクールで受賞したエリオット四重奏団がメキメキと実力を高めていることがよく分かる。

弦楽四重奏曲の冒頭のなんとも言えぬ豊かな香りからは、彼らが単に優秀な弦楽四重奏団ではないことがよく分かる。

ディミトリ・アブロギンが加わったピアノ五重奏曲でも、過度に劇的に演奏することなく、じっくりと作品の近代性とロマンティシズムを滲み出している。

ディミトリ・アブロギンはロシア生まれのピアニスト。モスクワのグネーシン・アカデミーを修了後、ドイツ、フランクフルト・アム・マインの音楽舞台芸術大学で学び、ここでフォルテピアノも学んでいる。

2018年、川口成彦が第2位となったことで日本でも話題になった第1回ショパン国際ピリオド楽器コンクールで名誉賞を受賞。

2021年には国際ドイツ・ピアニスト賞を受賞。詩的な表現に冴えを見せるピアニストである。

|

| |

|

|

「とても美しい牧草地で」~ドイツの民謡・歌曲集

北ドイツ民謡:あなたは、あなたは私の心の中にいる/

ジルヒャー:タラウのエンヒェン/

フェスカ:ザーレ川の美しい岸で/

バーデンのプファルツの学生歌:聞け、外から来るものを/

民謡:昔、二人の王様の子どもがいた/

メンデルスゾーン:そっと私の心を通り抜けるOp.19a-5/

モーツァルト:春への憧れ(来なさい、愛する五月よ)

K.596/

ヴェルナー:野ばら/シューベルト:菩提樹/

ホーネ:黄色い馬車の上に高く/民謡:とても美しい牧草地で/

ジルヒャー:私はそれが何を意味しているか分からない/

シュヴァーベン地方の民謡:すべての泉が流れる時/

ジルヒャー:明日にはここを去らねばならない/

F,グルック:ひんやりした大地で/

フロレンティン・フォン・ツッカルマーリオ:

今の時代にこれほど美しい国はない/

民謡:陽光溢れる道で/

民謡:お月様よ、あなたはそんなに静かに歩む/

シュルツ:月が昇った/民謡:荒野はもう暗くなり/

ブラームス:こんばんは、おやすみなさい

Op.49-4 |

ダニエル・ブルーメンシャイン(バリトン)

ロベルト・ヴァン・スタイン(指揮)

ライプツィヒ交響楽団 |

録音:2021年10月20-22日 ドイツ ベーレン、74'02

ドイツの民謡、歌曲などを、オーケストラ伴奏でバリトンが歌っている。いずれもシュテファン・ケーニヒの編曲。

ケーニヒは1963年、ベルリンの生まれ。長年フリーで活躍してきた音楽家で、耳に親しみやすい音楽にうまく仕立てている。

かつては日本でも親しまれていたハインリヒ・ヴェルナーの「野ばら」など、懐かしく思われる方も多いだろう。

ダニエル・ブルーメンシャインは、ドイツ、ハレ出身のバリトン。ライプツィヒのフェリックス・メンデルスゾーン・バルトルディ音楽演劇大学で学び、ドイツ・リートやオペラ、バロック音楽など幅広く活躍している。

ロベルト・ヴァン・スタインはオランダの指揮者。2021年からライプツィヒ交響楽団の首席指揮者、音楽総監督を務めている。

|

| |

|

|

エミリー・マイヤーのピアノ三重奏曲集

エミリー・マイヤー(1812-1883):

ピアノ三重奏曲 ニ短調

ピアノ三重奏曲第3番 変ホ長調

ピアノ三重奏曲 イ短調 |

ハノーファー・ピアノ三重奏団:

【カタリーナ・ゼルハイム(ピアノ)

ウツィア・マジャール(ヴァイオリン)

ヨハネス・クレプス(チェロ)】 |

録音:2021年11月22-23日 ドイツ ハノーファー、81'14

19世紀のドイツの作曲家、エミリー・マイヤー(1812-1883)のピアノ三重奏曲集。

エミリー・マイヤーは北ドイツ、フリートラントの生まれ。20代末にシュテッティン(現在のポーランドのシュチェチン)に移り、バラードで有名な作曲家カール・レーヴェ(1796-1869)に学んだ。

オペラを含む広い分野の作曲を精力的に行ったという点で、ドイツ音楽史上初の本格的女性作曲家だったと言えるだろう。

そして彼女の作品は女性作曲家としてなどという括りがまったく不要な魅力的なものである。ここ数年、彼女の交響曲の録音が立て続けに発売されているが、このピアノ三重奏曲集もエミリー・マイヤーの素晴らしい才能を堪能するに打って付けのものだ。

ハノーファー・ピアノ三重奏団は、ベートーヴェンのピアノ四重奏曲集(GEN

19673)に続く2枚目のCD。

埋もれていたマイヤーのピアノ三重奏曲の素晴らしさに驚いて演奏会で取り上げ、それがこの録音につながっているという。たしかに共感に溢れた素晴らしい演奏だ。ドイツ・ロマン派の室内楽曲が好きな人にはお勧め。

※81分強の超長時間収録のCDです。プレイヤーによってはうまく再生されない場合がありますのでご注意ください。(代理店)

|

<LP>

ALTUS(LP) ALTUS(LP)

|

ALTLP 155/159

(5LP)

¥54000

|

ブルックナー・チクルス in サントリーホール

第1期 1996 交響曲第7番・第3番・第8番 |

若杉 弘(指揮)

NHK 交響楽団 |

ブルックナー:

(1)交響曲第7番 ホ長調 WAB 107

[LP1-A] 第1楽章 20:30/[LP1-B] 第2楽章

22:24/

[LP2-A] 第3・4楽章 9:49+13:33

(2)交響曲第3番 ニ短調 WAB 103

[LP2-B] 第1楽章 23:02/[LP3-A] 第2楽章

15:48/

[LP3-B] 第3・4楽章 7:28+14:26

(3)交響曲第8番 ハ短調 WAB 108

[LP4-A] 第1楽章 16:26/[LP4-B] 第2楽章

15:48/

[LP5-A] 第3楽章 26:30/[LP5-B] 第4楽章

25:02 |

世界に誇るブルックナー演奏の金字塔、伝説のチクルスを演奏年順に全3期に分けてLP化、アナログレコードで追体験する若杉弘・究極の至芸!

ライヴ録音:(1)1996年1月29日、(2)1996年2月26日、(3)1996年3月31日/サントリーホール/国内プレス、完全限定生産、初LP

化、日本語帯・解説付、特典盤応募券付

ブルックナー没後100周年・サントリーホール開館10

周年・N 響創立70周年が重なった記念すべき1996年から、98年にかけて3期9公演にわたり行われた若杉&

N 響の伝説的ブルックナー・チクルス。

「2つの世紀のカトリック」と題し、各回ブルックナーの交響曲1

曲とメシアン作品を組み合わせた意欲的なプログラムによるこのチクルスは、リハーサルもすべてサントリーホールで行いホールの響きを完璧に手中にしてから本番に臨むという破格に贅沢なプロジェクトでした。

マエストロの意気込みは並々ならぬもので、回を重ねるごとに解釈は深まり、完成度は高まり、日本の演奏史に残るブルックナーの全集録音が残されたのです。

その全貌は2020 年にALTUS により初めてCD化され「レコード芸術」誌で特選盤を獲得するなど大きな話題となりました。

そしてこのたび満を持しての初LP化。NHK 音源をALTUS

がLP 用にリマスタリングし、東洋化成でカッティングとプレスを行いました。

当時のブルックナー・チクルスを追体験できるよう演奏年順に全3期にわけての発売。

世界に誇る若杉弘の至芸がレコードならではの魅力と共にじっくりとお楽しみいただけます。

商品の帯に応募券が付いています。第1~3期の応募券を揃えると若杉N響の非売品LPをプレゼント!詳細は第3期で発表いたします。

第2期(第2・4・6番)...9月中旬発売予定

第3期(第5・1・9番)...10月中旬発売予定

|

|

![]()