SONY SONY

|

8884305054-2

\2600→\2390 |

輸入盤も登場!

トーマス・ヘンゲルブロック指揮&北ドイツ放送響

マーラー:交響曲第1番「巨人」 (1893年ハンブルク稿(5楽章))

国際マーラー協会新全集版による世界初録音!

第1部「青春の日々より〜花・果実・茨」

第1楽章:春、そして終わることなく

第2楽章:花の章

第3楽章:順風満帆

第2部「人間喜劇」

第4楽章:難破!〜カロ風の葬送行進曲

第5楽章:地獄から |

トーマス・ヘンゲルブロック指揮

北ドイツ放送響 |

SICC-30169

\2600+税

日本語解説付き |

マーラー交響曲第1番「巨人」のハンブルク稿を、ヘンゲルブロックが新全集版を用いて世界初録音。

■この「ハンブルク稿」は、マーラーが1889年のブダペストでの初演の失敗後、1893年のハンブルクでの再演に際して改訂を施した形態を復元したもので、現行の交響曲第1番が4楽章制であるのに対し、「交響形式による音詩『巨人』」と題され、「花の章」を第2楽章に加えた全2部・5楽章制で、オーケストレーションの細部の異動も数多い。

■2011年秋から名門北ドイツ放送響首席指揮者に就任し、その充実した演奏でドイツ音楽界にセンセーションを巻き起こしている指揮者トーマス・ヘンゲルブロック。北ドイツ放送響との録音プロジェクトの国内発売第2弾として、同響の本拠地ハンブルクとも所縁の深いマーラーの交響曲第1番のハンブルク稿の新全集版による世界初録音をリリース。

■今回は国際マーラー協会から出版が予定されている新全集版による世界初録音で、2014年5月9日、ヘンゲルブロック指揮北ドイツ放送響によるハンブルク国際音楽祭のオープニングで世界初演が予定されている。

従来のハンブルク稿の底本となっていたマーラーによる自筆譜(イェール大学所蔵)のみならず、出版を前提として同時期に作成されていた筆写譜(生前のブルーノ・ワルターが所有し、現在はニューヨーク公共図書館蔵)に書きこまれたマーラー自身の改訂(1893年ハンブルク上演のためのリハーサルの過程での追加、さらには翌1894年のワーマール上演を見越しての改訂と思われる)を初めて参照することによって、従来知られていた「ハンブルク稿」よりも現行版に近づいた稿態となっているのが聴きもの。

例えば、第1楽章冒頭のホルン〜トランペットによるファンファーレ動機が舞台裏で奏でられ、第3楽章(スケルツォ)の冒頭にティンパニは加わらず、第4楽章の冒頭はコントラバスのみのソロで、チェロは加わっておらず、フィナーレ(第5楽章)の最後では、トゥッティの2回の和音の間の小節が現行版と同じ長さに短縮されている、また編成の点でも現行版と同じに拡大されている、などの点である。

■ヘンゲルブロックの指揮のもと、軽快で色彩感豊かな木管、対向配置で生き生きとしたアーティキュレーションの施された弦楽パート、そして立体感と透明感のあるオーケストラの響きが立ち上り、重厚な名門北ドイツ放送響が全く新しいスーパー・オーケストラに変貌しているさまはまさに驚愕の一言に尽きる。そうしたオーケストラのフレッシュな響きを鮮明に捉えた録音によって、ハンブルク稿ならではのオーケストレーションの異動を従来盤よりもはっきりと体得することが出来る。

2013年5月29-31日、2014年1月20-23日、リューベック、ムジーク・ウント・コングレスハレ |

| |

8884307097-2

\2500→\2290

※Blu-ray&DVD同時発売 |

今年はエッシェンバッハ!

ウィーン・フィルの『シェーンブルン夏の夜のコンサート』2014

ベルリオーズ:序曲『ローマの謝肉祭』,

リスト:交響詩第6番『マゼッパ』,

R・シュトラウス:『ブルレスケ』*,

ベルリーズ:歌劇『ベンヴェヌート・チェッリーニ』序曲,

R・シュトラウス:交響詩『ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら』Op.28 |

クリストフ・エッシェンバッハ(指揮)

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,

ラン・ラン(P)* |

毎年ウィーンの聴衆を熱狂させる記念碑的コンサートのライヴ!

ニューイヤー・コンサートと並ぶウィーン・フィルの名物行事で、2008年の開催以来以来、初夏のウィーンの風物詩として定着している「ウィーン・フィル・サマー・ナイト・コンサート」。ユネスコの世界遺産にも指定されているシェーンブルン宮殿を舞台に行われるオープンエアの演奏会は、無料で10万人の音楽ファンに開放され、その模様は世界の60カ国以上に生中継(もしくは録画放送)されています。

このコンサートはこれまで、ゲルギエフ、ドゥダメル、バレンボイム、ウェルザー=メスト、昨年2013年にはマゼールが登場など、錚々たる指揮者陣が起用されることでも知られていますが、今年は何と巨匠クリストフ・エッシェンバッハとピアノのラン・ランが登場。このコンビによる演奏は、2011年のウィーン・フィル来日時に披露されたリストのピアノ協奏曲第1番のパワフルで美しさが際立った演奏が記憶に新しいところ。

エッシェンバッハのパリ管時代には、ベートーヴェンのピアノ協奏曲での共演録音もあります。

エッシェンバッハ/ウィーン・フィルとラン・ランは、5月後半にチェコとドイツを巡るツアーのあと、シェーンブルン宮殿での演奏にのぞみます。

今回予定されているプログラムは、オープンエア・コンサートに相応しく、オーケストラの華麗な名技を堪能することのできる色彩的な作品揃いです。今年生誕150年を迎えるR.シュトラウスの作品が2曲含まれていますが、トリに置かれた「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」は、言うまでもなく彼の人気作の一つ。冒頭のホルン・ソロからウィーン・フィルの色彩感豊かな管楽パートが大活躍します。

ピアノとオーケストラのために書かれた協奏的作品である「ブルレスケ」は、ピアノに超絶技巧が要求されることで知られ、グレン・グールドの愛奏曲でもありました。ラン・ランにとっては今回が初録音となります。

ウィーン・フィルによるベルリオーズ録音は比較的珍しく、「ローマの謝肉祭」は1958年のケンペ盤(EMI)以来久しぶりの録音であり、「ベンヴェヌート・チェッリーニ」は2007年のゲルギエフ指揮の全曲盤があるのみ。リストの「マゼッパ」も1996年のシノーポリ盤(DG)以来の録音となります。

エッシェンバッハとウィーン・フィルの録音は過去にR.シュトラウス・アルバム(1998年録音、デッカ)があったくらいなので、細密画を描くがごときエッシェンバッハの緻密な指揮のもと、ウィーン・フィルがその最上の音色と究極のアンサンブルでヴィヴィッドに反応する様をご堪能ください。

|

| |

8884302366-2

\2500→\2290 |

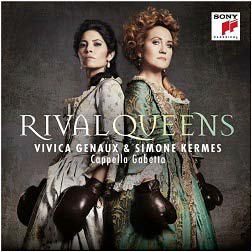

ジモーネ・ケルメス & ヴィヴィカ・ジュノー/《ライヴァル・クイーンズ》

① ジュゼッペ・アレーナ(1713-1784):

歌劇『皇帝ティトの慈悲』〜「Come

potesti,

oh dio」/

②ジョヴァンニ・バッティスタ・ボノンチーニ(1670-1747):

歌劇『アスティアナッテ』〜「Spera

che

questo cor」/

③ヨハン・アドルフ・ハッセ(1699-1783):

歌劇『クレオフィーデ』〜「Se

mai piu

saro geloso」/

④ジェミニアーノ・ジャコメッリ(1692-1740):

歌劇『カルタゴ・ノヴァのスキピオ』〜「Villanella

nube estiva/

⑤ドメニコ・サッロ(1679-1744):

歌劇『ルキウス・ウェルス』〜「Al

valor

di Borea armato」/

⑥ヨハン・アドルフ・ハッセ(1699-1783):

歌劇『アルタセルセ』〜「Va'

tra le

selve ircane」/

⑦レオナルド・ヴィンチ(1690-1730):

歌劇『トーリードのイフィジェニア』〜「L'onda

chiara che dal fonte」/

⑧ニコラ・ポルポラ(1686-1768):

歌劇『エリザ』〜Nobil onda/

⑨アッティリオ・アリオスティ(1666-1729):

歌劇『ルキウス・ウェルス』〜「Vorreste

o mie pupille」/

⑩ニコラ・ポルポラ(1686-1768):

歌劇『ナクソス島のアリアンナ』〜In

amoroso

petto/

⑪ジョヴァンニ・バッティスタ・ボノンチーニ(1670-1747):

歌劇『アスティアナッテ』〜「Svenalo,

traditor」/

⑫ヨハン・アドルフ・ハッセ(1699-1783):

歌劇『イッシピーレ』〜「Impallidisce

in campo」/

⑬レオナルド・レーオ(1694-1744):

歌劇『認められたシロ』〜「Benchel'augel

s'asconda」/

⑭アントニオ・ポッラローロ(1676-1746):

歌劇『独裁者ルキウス・パピルス』〜「Padre

amoroso」/

⑮ヨハン・アドルフ・ハッセ(1699-1783):

歌劇『アルタセルセ』〜「Tu

vuoi ch'io

viva o cara」 |

ジモーネ・ケルメス(Sp:①③④⑥⑧⑩⑪⑬⑮),

ヴィヴィカ・ジュノー(Ms:②③⑤⑦⑨⑩⑫⑭⑮)、

アンドレアス・ガベッタ(Vn&指揮)

カペラ・ガベッタ(ピリオド楽器オーケストラ) |

ジモーネ・ケルメスとヴィヴィカ・ジュノー、古楽界で今最も熱い二人の歌手が共演したエキサイティングなアルバムの登場です。

18世紀に活躍した名歌手にしてその歌の技をお互いに競い合った、フランチェスカ・クッツォーニとファウスティナ・ボルドーニのために書かれた華麗なアリアや二重唱が満載されたオペラ・ファン必聴のアルバムです。

クッツォーニとボルドーニの2人はそれぞれ当時のオペラ界を席巻していた人気ソプラノで、“最高のライヴァル”とみなされていましたが、そのライヴァル関係は、ついに1727年6月、ロンドンのヘイマーケット劇場におけるボノンチーノの歌劇『アスティアナッテ』(このアルバムにもアリアを1曲収録)の上演の際、舞台上でつかみあいの喧嘩にまで発展し、大きなスキャンダルとして報じられました。

この歴史に残る二人のライヴァルを21世紀の今、歌合戦形式で競わせようというのが今作のコンセプトです。クッツォーニをジモーネ・ケルメスが、そしてボルドーニをヴィヴィカ・ジュノーが演じ、さすがにヘッドドレスの掴み合いまではしませんが、2人のプリマドンナは、相手を牽制しあいながら、技術と表現力を駆使して、最高の歌唱を披露するのです。

この時歌われたであろうこれらのオペラ、今ではほとんど聞く機会のないものですが、これらのアリアはベルカント物とは全く違う魅力を持つものばかり。歌合戦の内情を知らずとも、1巻のバロック・オペラ・アルバムとしても存分にお楽しみいただけます。

ジモーネ・ケルメスは、ライプツィヒで学んだ後、様々な国際コンクールで賞を受賞。1996年からドイツの歌劇場を中心に活動を本格的に開始し、やがて古楽から前期ロマン派までのピリオド・アプローチによるレパートリーを中心に活躍、その歌声とドラマティックな表情表現で絶賛をあびています。

またドイツ・ハルモニア・ムンディとソニークラシカルを中心に様々なレーベルで録音を行い多数の賞を受賞しており、最近ではドイツ・ハルモニア・ムンディの『Colorid'Amore:88697789202』で、2011年度エコー・クラシック最優秀賞女声歌手部門で受賞しています。また、サポートを務めるのはチェリストのソル・ガベッタの兄であるアンドレス・ガベッタ。アンドレスはスイス・バロック・ソロイスツのリーダーなどを務めるバロック・ヴァイオリン奏者で、音楽への開放的なアプローチと驚くべき妙技など、非常に高い評価を得ている奏者です。

彼のために集まったヨーロッパの優秀なピリオド楽器奏者で結成されたアンサンブル「カペラ・ガベッタ」は、フレッシュな感性と情熱的な表現だけでなく、叙情性と歌心にもあふれた魅力的な仕上がりとなっています。

ヴィヴィカ・ジュノーは、超絶テクニックと驚異の声域の広さで、カストラートの再現に成功したといわれるアラスカ出身のメゾ・ソプラノ。テクニックだけでなく上品で叙情豊かな深い表現は絶品です。

録音場所は、リヒャルト・シュトラウスが最晩年を過ごした場所として知られるガルミッシュ・パルテンキルヘンのさらに奥の、オーストリア国境に近いエルマウ城のコンサートホールで行われました。美しい響きをお楽しみいただくことが出来ます。

【録音】2014年1月, ドイツ、エルマウ城(デジタル) |

| |

8884302933-2

\2600→\2390 |

Red Hot + Bach

J.S.バッハ:

①『メヌエット』(ロブ・ムーズ編)〜ロブ・ムーズ(テナー・ギター)&クリス・シーリ(マンドリン)/

②『Minim』(ダスティン・オハロラン編)〜

ダスティン・オハロラン(P)

エリッサ・リー(Vn)

アンナ=マリア・ミューラー(Vc)/

③『Jardim do Amor』(ミゲル・アットウッド・ファーガソン編)〜

ミア・ドイ・トッド(Vo)ミゲル・アットウッド・ファーガソン(Vn)

他/

④シャラ・ウォーデン:『Time

Drinks Three

Shots (from You Us We All)』〜

シャラ・ウォーデン/

⑤『NumberMan』(ポール・デ・ヨング編)〜

ポール・デ・ヨング, ミア・ドイ・トッド(Vo)

トッド・レイノルズ(Vn)/

⑥『The Watchmaker』(スチュアート・ボギー編)〜

スチュアート・ボギー(Cl)

グレイ・マクマレイ(Vo&G)/

⑦『Very Own』(ジュリアナ・バーウィック編)〜

ジュリアナ・バーウィック(Vo)

/

⑧『Minim』Ver.2(ダスティン・オハロラン編)〜

ダスティン・オハロラン(P)

エリッサ・リー(Vn)

アンナ=マリア・ミューラー(Vc)/

⑨『パッサカリア』(アミーナ編)〜アミーナ/

⑩『コントラプンクトI』(マックス・リヒター編)〜マックス・リヒター他/

⑪『アリオーゾ』(ミゲル・アットウッド・ファーガソン編)〜

ミゲル・アットウッド・ファーガソン(Vn)

他/

⑫『アリア』(ゲオルク・ブラインシュミット編)〜

ダニエル・ホープ(Vn) ゲオルク・ブラインシュミット(ベース)/

⑬『無伴奏チェロ組曲第1番より』(ロブ・レヴィス編)〜

ゲイリー・バーツ(Sax) ロン・カーター(ベース)

他/

⑭『アヴェ・マリア』(キング・ブリット編)〜

ピア・エルコール(Vo) キング・ブリット(Key)/

⑮『LudePre』(カール・クレイグ編)〜

フランチェスコ・トリスターノ(P)

カール・クレイグ/

⑯『コントラプンクトII』(クロノスQ編)〜クロノス・クァルテット/

⑰『コントラプンクトII』Ver.2(クロノスQ編)〜クロノス・クァルテット/

⑱『コンチェルト第5番』((ロブ・レヴィス編)〜

ロブ・ムーズ(Vn) オンマス・キース(Key)

他/

⑲ガブリエル・カハネ:『Dear

Goldberg』〜ガブリエル・カハネ

他 |

多彩なパフォーマー、プロデューサー、DJ、現代音楽のアーティストが集い、バッハが蘇る!

このアルバムはバッハの音楽に新たな地平を開くものです。さまざまなパフォーマー、プロデューサー、DJ、現代音楽のアーティストが集い、バッハが300年以上前に残した傑作が、尽きることのない新鮮なエネルギーと新たな意匠を得て21世紀に蘇ります。

フラット・マンドリンの天才クリス・シーリ,

シンガーソングライターのガブリエル・カハネ、シャラ・ウォーデン、ミア・ドイ・トッド、伝説的なジャズのベース・プレイヤー、ロン・カーター、DJ/プロデューサーのキング・ブリット、アイスランドのバンド、アニーマ、現代音楽のフィールドで縦横無尽に活動しているクロノス・クァルテット、クラシックに軸足を置きながらもジャンルを超えて活躍するヴァイオリニストのダニエル・ホープ、ピアノのフランチェスコ・トリスターノ、オルガンのキャメロン・カーペンターなどが登場します。エイズ基金のための非営利団体『The

Red Hot Organization』は、様々なポップ・カルチャーを通じて貢献をしています。

これまで様々なアーティストによるブルー(コール・ポーター)、インディゴ(デューク・エリントン)、リオ(カルロス・ジョビン)、など多くのコラボ・アルバムを制作・成功を収めてきており、シリーズ最新作がこのバッハのアルバムです。【録音】2013〜2014年4月19日 |

| |

8884307135-2

(7CD)

\5500→\4990 |

タール&グロートホイゼン/シューベルト:4手のためのピアノ作品集 |

タール&グロートホイゼン(ピアノ・デュオ) |

【CD1】

『序曲ヘ長調D.675,Op.34』

『エロルドの歌劇「マリー」の主題による変奏曲ハ長調.908,Op.82-1』

『ロンド ニ長調D.608,Op.138』

『3つの英雄的行進曲D.602,Op.27』『幻想曲ヘ短調D.940,Op.103』/ |

【CD2】

『序奏、自作の主題による4つの変奏曲と終曲変ロ長調D.968A,Op.82-2

(D.603)』

『ハンガリー風ディヴェルティメント

ト短調D.818,Op.54』

『6つのポロネーズD.824,Op.61』/ |

【CD3】

『アレグロ イ短調「人生の嵐」D.947,Op.144』

『4つのポロネーズD.599,Op.75』

『フランスの歌による8つの変奏曲ホ短調D.624,Op.10』

『フランス風の主題によるディヴェルティスマン

ホ短調D.823,Op.63,84』/ |

【CD4】

『6つの大行進曲D.819,Op.40』『ロンド

イ長調D.951,Op.107』/ |

【CD5】

『ソナタ ハ長調「大二重奏曲」D.812,Op.140』

『大葬送行進曲ハ短調D.859,Op.55』

『英雄的な大行進曲イ短調D.885,Op.66』/ |

【CD6】

自作主題による8つの変奏曲変イ長調D.813,Op.35』

『大ソナタ変ロ長調D.617,Op.30』『3つの軍隊行進曲D.733,Op.51』

『2つの性格的な行進曲ハ長調D.886(968B),Op.121』/ |

【CD7】

『幻想曲ト長調D.1』『幻想曲ト短調D.9』

『幻想曲ハ短調D.48』『序曲ト短調D.668』

『2つのトリオを持つドイツ舞曲と2つのレントラー

ト長調D.618』

『4つのレントラーD.814』『子供の行進曲D.928』

『アレグロ・モデラート ハ長調とアンダンテ

イ短調D.968』

『フーガ ホ短調(Fuge)D.952,Op.152』 |

タール&グロートホイゼンによる、シューベルトのピアノ・デュオ(2台のピアノまたは連弾)の作品全曲が7枚組のボックスセットになりました。

イスラエル出身の女性ピアニスト、ヤアラ・タールと、ドイツ出身のアンドレアス・グロートホイゼンの2人によって1985年に結成されたピアノ・デュオ、「ターツ&グロートホイゼン」は、高い芸術性を持つピアノ連弾曲、あるいはピアノ二重奏曲の発掘と紹介に務め、均質な音色と完璧にタイミングの一致した演奏は高く評価されています。

シューベルト作品の特徴である、詩情の豊かさ、色彩感、美しい透明感、絶妙なニュアンス付けなど、見事な技巧と2人の一体感でバランスよい響きを作り出し、作品の魅力をフルに描き出しています。

【録音】1993〜1995年(デジタル:セッション) |

| |

このジャケットの素朴さがいい・・・

イタリア・ソニー原盤の名盤をオリジナル・マスターから新たにしマスターして復活させる

「GLIORIGINALI(ザ・オリジナルス)」シリーズ 全7タイトル

|

8884305400-2

(2CD)

\2600→\2390 |

マリア・カラス, トゥリオ・セラフィン/

ケルビーニ:歌劇「メディア」(全曲) |

マリア・カラス(Sp:メデア),

レナータ・スコット(Sp:グラウチェ)、

ミルト・ピッキ(T:ジャゾーネ),

ミリアム・ピラッツィーニ(Sp:ネリス),

ジュゼッペ・モデスティ(Bs:クレオンテ)、

リディア・マリンピエトリ(Sp:第1の侍女)、

エルヴィラ・ガラッシ(Sp:第2の侍女)、

アルフレード・ジャコモッティ(Br:衛兵隊長)

ミラノ・スカラ座管弦楽団&合唱団(合唱指揮:ノルベルト・モーラ),

トゥリオ・セラフィン(指揮) |

20世紀最高のディーヴァ、マリア・カラス稀代の名演として名高い1957年の「メデア」全曲盤が久しぶりにオリジナル・マスターからの新規リマスターによって復活します。

1797年にパリで初演されたケルビーニの歌劇「メデア」は、特にドイツで好んで上演され、ブラームスらが激賞しました。20世紀になってからは忘却の彼方に沈んでいましたが、それを復活蘇演させたのがマリア・カラスで、1953年のフィレンツェ五月音楽祭での上演はセンセーションを巻き起こしました。

その後このメデア役はカラスにとっての代表的なレパートリーとなり、彼女にとって最後のスカラ座時出演となった1962年まで31回も取り上げています。

ギリシア神話に登場する王女メデアは、愛と復讐のためにわが子さえをも手にかけてしまうという猛女で、その性格付けは大変に難しく、カラス以前にこの役を完璧に歌える歌手はいませんでした。カラスは全身全霊を以て、この究極の女性を歌いあげています。また1969年にはパゾリーニ監督による映画「王女メデア」に女優として(歌なしで)主演したことでも、カラスのこの物語へのこだわりがうかがい知れます。

1957年9月にスカラ座におけるセッションでステレオ収録されたこのリコルディ盤は、「メデア」初の全曲盤であるのみならず、チェトラ原盤の「ジョコンダ」や「椿姫」と同様、カラスがEMI以外のレーベルに正規録音した例外的な演奏でもあります。

注目すべきは、カラスのメイン・レーベルだったEMIがまだモノラル収録を行っていた時期に、ステレオ収録されているという点。しかも収録を手掛けたのは、伝説のマーキュリー・レーベルの名コンビ、ウィルマ・コザート(プロデューサー)とロバート・ファイン(エンジニア)であり、「リビング・プレゼンス」ので知られる名録音を生み出した機材をミラノ・スカラ座に持ち込んで収録されました。

スカラ座の舞台で収録されたため残響感や広がりは少ないですが、細部まで明晰な再生音はマーキュリーならではといえるでしょう。若き日のレナータ・スコット、スカラ座で活躍した名テノール、ミルト・ピッキら適材適所の歌手陣を起用し、イタリアの名匠セラフィンが全曲をドラマティックにまとめているのが印象的です。

リコルディのオリジナル・LPジャケット・デザイン使用。歌詞対訳はなし。

【録音】1957年9月11〜19日,

ミラノ・スカラ座(ステレオ:セッション)原盤;Ricordi

OCL-6014/16 |

| |

8884305392-2

(2CD)

\2600→\2390 |

クラウディオ・アバド/

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲(全曲)

<CD1>

1. ブランデンブルク協奏曲第1番ヘ長調

BWV1046

2. ブランデンブルク協奏曲第2番ヘ長調

BWV1047

3. ブランデンブルク協奏曲第3番ト長調

BWV1048

<CD2>

4. ブランデンブルク協奏曲第4番ト長調

BWV1049

5. ブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調

BWV1050

6. ブランデンブルク協奏曲第6番変ロ長調

BWV1051 |

[独奏者]

[第1番]

ミケーレ・ベッリーノ、

エンリコ・ロンガーリ(ホルン)、

アッリーゴ・ガラッシ、

アルフレード・パンチローリ、

グイド・トスキ(オーボエ)、

オヴィディオ・ダンツィ(ファゴット)、

ジュリオ・フランツェッティ(ヴァイオリン)

[第2番]

ジュゼッペ・ボダンツァ(トランペット)、

ブルーノ・カヴァッロ(フルート)、

アッリーゴ・ガラッシ(オーボエ)、

ジュリオ・フランツェッティ(ヴァイオリン)

[第3番]

アナーヒ・カルフィ、

フランコ・ファンティーニ、

ジュリオ・フランツェッティ(ヴァイオリン)、

ウルリヒ・フォン・ヴローヒェム、

マルチェッロ・トゥーリオ、

アドリアーノ・バトロッツィ(ヴィオラ)、

アントニオ・ポカテッラ、

マルコ・スカーノ、

ナザレーノ・チッコリア(チェロ)、

エツィオ・ペデルザーニ(コントラバス)、

フランチェスコ・カテーナ(チェンバロ)

[第4番]

ジュリオ・フランツェッティ(ヴァイオリン)、

グラウコ・カムブルザーノ、

ブルーノ・カヴァッロ(フルート)

[第5番]

グラウコ・カムブルザーノ(フルート)、

フランコ・ファンティーニ(ヴァイオリン)、

ブルーノ・カニーノ(チェンバロ)

[第6番]

アルフレード・ゲディン、

マルチェッロ・トゥリオ(ヴィオラ)、

アントニオ・ポカテッラ、

ナザレーノ・チコーリア(チェロ)、

エツィオ・ペデルザーニ(コントラバス)、

フランチェスコ・カテーナ(チェンバロ)

ミラノ・スカラ座管弦楽団指揮:クラウディオ・アバド |

アバドがスカラ座と残した唯一のバッハ録音。つきることのない歌に溢れた名演。

この1月に80歳で亡くなったイタリアの巨匠指揮者クラウディオ・アバド。アバドは1968年にミラノ・スカラ座の首席指揮者に就任し、1970年代にはヨーロッパ随一といわれる歌劇場へと復活させその黄金時代を築き上げました。

スカラ座でのヴェルディを中心とするオペラ全曲盤や声楽曲はドイツ・グラモフォンに録音されましたが、このバッハのブランデンブルク協奏曲全曲は、当時のイタリア・リコルディに録音された極めて珍しい例でした。

イタリアのオーケストラらしく、尽きることのないしなやかな歌に溢れた端正なバッハ解釈は、30年後のモーツァルト管との再録音にはない魅力です。名手ブルーノ・カニーノが第5番のチェンバロを担当しています。リコルディのオリジナル・LPジャケット・デザイン使用。先に発売された「クラウディオ・アバド/コンプリートRCA

& Sony Classicalレコーディング」のリマスターを使用。

【録音】1975年11月、1976年5月、ミラノ(セッション) [原盤:リコルディ][レコーディング・プロデューサー]C.ファビ |

| |

8884305404-2

\2200→\1990 |

クラウディオ・アバド/ロッシーニ:序曲集

ロッシーニ:

1.歌劇「セミラーミデ」序曲

2.歌劇「絹のはしご」序曲

3.歌劇「イタリアのトルコ人」序曲

4.歌劇「イギリスの女王エリザベッタ(セビリャの理髪師)」序曲

5.歌劇「タンクレーディ」序曲

6.歌劇「ウィリアム・テル」序曲 |

ロンドン交響楽団

指揮:クラウディオ・アバド |

しなやかなカンタービレと切れ味の良いリズムで描き出したロッシーニ序曲集アバドが1979年にロンドン交響楽団の首席指揮者に就任する直前の1978年にイタリアRCAに残した録音。

「セビリャの理髪師」や「チェネレントラ」など1970年代からのロッシーニ・リヴァイヴァルの牽引者となったアバドの特質が全開となった名演で、ロンドン響のヴィルトゥオジティを生かし、イタリアの青い空を思わせるしなやかなカンタービレと切れ味の良いリズムで、ロッシーニの序曲の魅力を感興豊かに描き出しています。

名プロデュサー、チャールズ・ゲルハルトが手がけた、伝説的なキングスウェイ・ホールにおける名録音でもあります。

RCAのオリジナル・LPジャケット・デザイン使用。先に発売された「クラウディオ・アバド/コンプリートRCA

& Sony Classicalレコーディング」のリマスターを使用。【録音】1978年5月、ロンドン、キングスウェイ・ホール(セッション) 原盤:RCA

Red Seal[レコーディング・プロデューサー]チャールズ・ゲルハルト |

| |

8884305403-2

\2200→\1990 |

クラウディオ・アバド/ヴェルディ:序曲集

ヴェルディ:

1.歌劇「ナブッコ」序曲2.歌劇「アイーダ」序曲

3.歌劇「運命の力」序曲

4.歌劇「アロルド」序曲5.歌劇「ルイザ・ミラー」序曲

6.歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲 |

ロンドン交響楽団

指揮:クラウディオ・アバド |

迸る情熱を精緻に結晶化させたアバドならではのヴェルディ。

アバドが1979年にロンドン交響楽団の首席指揮者に就任する直前の1978年にイタリアRCAに残した録音です。イタリア人らしく、迸る情熱を感じさせつつも、それを知的に統御し結晶化させたアバドのヴェルディエンソウノエッセンスがつまった6曲です。「アイーダ」序曲は、通常の前奏曲ではなく、初演では演奏されず、後にトスカニーニによって再演されたより規模の大きな序曲。

名プロデューサー、チャールズ・ゲルハルトが手がけた、伝説的なキングスウェイ・ホールにおける名録音でもあります。

RCAのオリジナル・LPジャケット・デザイン使用。先に発売された「クラウディオ・アバド/コンプリートRCA

& Sony Classicalレコーディング」のリマスターを使用。

【録音】1978年5月、ロンドン、キングスウェイ・ホール(セッション) 原盤:RCA

Red Seal[レコーディング・プロデューサー]チャールズ・ゲルハルト |

| |

8884305399-2

\2200→\1990 |

クラウディオ・アバド/ムソルグスキー:管弦楽作品集

ムソルグスキー(1839-1891):

1.歌劇「ホヴァンシチナ」〜第4幕第2場への間奏曲

(追放されるゴリツィン公の出発)

2.ヨシュア3.歌劇「サランボー」〜巫女たちの合唱

4.スケルツォ変ロ長調5.センナヘリブの敗北

6.交響詩「はげ山の一夜」[原典版:聖ヨハネ祭の夜のはげ山]

7.歌劇「アテネのオイディプス」〜神殿の人々の合唱

8.歌劇「ホヴァンシチナ」〜前奏曲:モスクワ河の夜明け

9.凱旋行進曲「カルスの奪還」

[1.〜3./5./7.〜9.:リムスキー・コルサコフ編曲] |

2.:ゼハヴァ・ガル(コントラルト)

2./3./5./7.:ロンドン交響楽団合唱団

[合唱指揮:リチャード・ヒコックス]

ロンドン交響楽団

指揮:クラウディオ・アバド |

1979年にロンドン交響楽団の首席指揮者に就任し、文字通りノリに乗っていた壮年時代のアバドが、イタリアRCAに残した録音。

リムスキー=コルサコフ編曲版ではなく、ムソルグスキーによるオリジナル版の「聖ヨハネ祭のはげ山の一夜」を筆頭に、「スケルツォ変ロ長調」「ヨシュア」「センナヘリブの敗北」など、野趣あふれるムソルグスキーの音世界を描ききり、世界中の音楽ファンにセンセーショナルな衝撃を与えたアナログ時代の名盤。

一部後年の再録音もあるが、アバドと抜群の相性を誇った黄金期のロンドン交響楽団の豊かでフレキシビリティあふれる響きは他に代え難い魅力を持つ。伝説的な名プロデューサー、チャールズ・ゲルハルトの手がけた名録音でもあります。

RCAのオリジナル・LPジャケット・デザイン使用。先に発売された「クラウディオ・アバド/コンプリートRCA

& Sony Classicalレコーディング」のリマスターを使用。【録音】1980年5月、ロンドン、キングスウェイ・ホール(セッション) 原盤:RCA

Red Seal[レコーディング・プロデューサー]チャールズ・ゲルハルト |

| |

8884305401-2

\2200→\1990 |

ウート・ウーギ/モーツァルト:ヴァイオリン・ソナタ集

モーツァルト:

『ヴァイオリン・ソナタ第40番変ロ長調

K.454』

『ヴァイオリン・ソナタ第32番ヘ長調K.376』 |

ウート・ウーギ(Vn),

マリア・ティーポ(P) |

イタリアの名手2人が共演した貴重なリコルディ録音の世界初CD化です。

ヴァイオリンの大家ウート・ウーギ。ひときわ優れた名手でありながら、録音が意外に少ないことでも知られています。

音色は甘く美しくロマンティックな歌心を大切にする彼、即物的な演奏をするヴァイオリニストに対しては、辛辣な評価を与えたというエピソードも伝えられています。

そんな彼と共演しているのは、やはり歌心に満ちたマリア・ティーポ。この2人の演奏するモーツァルトは、最近多い「すっきり系」ではなく、コクのある味わい深いもの。じっくり楽しむのにふさわしい演奏です。

リコルディのオリジナル・LPジャケット・デザイン使用。

【録音】1979年頃 (ステレオ:セッション) 原盤:リコルディi |

| |

8884305402-2

\2200→\1990 |

マリア・ティーポ/ショパン:バラード集

ショパン:

『バラード第1番ト短調Op.23』『同第2番ヘ長調Op.38』

『同第3番変イ長調Op.47』『同第4番ヘ短調Op.52』 |

マリア・ティーポ(P)【 |

マリア・ティーポが1970年代にリコルディに録音した貴重な名演の中から、ショパンのバラード全曲が登場します。

フェルッチョ・ブゾーニ門下のピアニストの母を持ち、カゼッラとアゴスティに師事したイタリアの名ピアニスト、マリア・ティーポ。17歳でジュネーヴ国際ピアノ・コンクールを受賞、1950年には渡米し、クレメンティの一連の演奏などで高く評価されました。その演奏は正確無比で情熱的。スカルラッティやモーツァルトの録音で知られています。ティーポはその名声に比して残した録音が少なく、1970年代のリコルディ録音は、1990年代のフランスEMI録音と比べても流通量が少なく、CD化もあまり行われてきませんでした。

このショパンのバラード4曲も、1990年代に日本の学研PLATZレーベルからCD化されて以来、久しぶりの復活です。あふれるような歌心が感じられる、確かな物語がここにあります。リコルディのオリジナル・LPジャケット・デザイン使用。

【録音】1977年頃 (ステレオ:セッション) 原盤;Ricordi |

| |

■Sony Classical Operaシリーズ

[24ビット96kHzリマスター/ソニークラシカル・オペラ・シリーズ]

|

いずれもオリジナル・アナログ・マスターからの最新リマスター。 |

8884305838-2

(2CD)

\2400 |

レナード・バーンスタイン/

ヴェルディ:歌劇『ファルスタッフ』(全曲) |

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(Br:ファルスタッフ),

ロランド・パネライ(Br:フォード),

グラツィエッラ・シュッティ(Sp:ナンネッタ),

イルヴァ・リガブエ(Sp:フォード夫人),

ヒルデ・レッスル=マイダン(S:メグ),

レジーナ・レズニック(Ms:クイックリー夫人),

ファン・オンシーナ(T:フェントン)、

マーレイ・ディッキー(T:バルドルフォ),

ゲルハルト・シュトルツェ(T:カイウス医師),

エーリヒ・クンツ(Br:ピストーラ),

他

ウィーン国立歌劇場合唱団,

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,

レナード・バーンスタイン(指揮) |

バーンスタインが、1966年に音楽の都ウィーンに乗り込んで録音した、「ファルスタッフ」録音史上に残る名盤が最新の24ビット96kHzリマスターで蘇ります。カラヤンが辞任した後、世界的なスター指揮者を探していたウィーン国立歌劇場にとって、バーンスタインはまさに理想的存在でした。彼はその期待に応え、1966年3月、ヴィスコンティによる新演出の「ファルスタッフ」で大成功を収めました。その上演と並行してキャストはそのままに、ゾフィエンザールに移した録音されたのが本作で、バーンスタインにとっても初のオペラ録音(そして結果として生涯唯一のヴェルディ・オペラ録音)となった記念的アルバムです。

この後、バーンスタインはウィーンの寵児となり、亡くなるまでこの街と密接な関係を保ち、ウィーン・フィルと数多くの名演・名盤を生み出すことになりますが、その発端となったのがこの「ファルスタッフ」の成功だったのです。何といっても躍動感のあるフレッシュな演奏によって、圧倒的な生命力を作品にもたらしたバーンスタインの指揮が圧巻です。

ウィーン・フィルも引き締まった響きを持ってその熱い指揮に応えています。題名役のディートリヒ・フィッシャー=ディースカウの緻密な歌唱は哲学的ともいえるユニークなファルスタッフ像を創造し、史上最高のフォードと称えられたパネライの名唱、メグ歌うシュッティの可憐さも耳に残ります。

脇を固めるレズニック(クイックリー夫人)、シュトルツェ(カイウス)、クンツ(ピストーラ)の芸達者ぶりも見事です。本作は、バーンスタインがCBSの、ウィーン・フィルがデッカの専属契約アーティストであったため、録音自体は、プロデューサーのエリック・スミスが率いるデッカのスタッフによって行なわれました。

ショルティの「指環」以来(数か月前には「神々の黄昏」の録音が行なわれ、「指環」録音が完結していました)、この名ホールの音響を知り尽くし、「ソニックステージ」としてオペラの収録にも長じたデッカの名エンジニアによって、歌手・オーケストラ・合唱団のバランスも完璧なまでに保たれ、バーンスタインのビビッドな解釈が余すところなく刻み込まれた名録音が誕生したのです。

CD初期のリマスター以来、久しぶりのオリジナル・アナログ・マスターからの24ビット96kHzリマスターによって、アナログ全盛期の音の輝きを取り戻しています。

【録音】 1966年3〜4月, ウィーン、ゾフィエンザール(ステレオ) |

| |

8884305866-2

(3CD)

\2700 |

レナード・バーンスタイン/

R・シュトラウス:歌劇『ばらの騎士』(全曲) |

クリスタ・ルートヴィヒ(Ms:元帥夫人),

ギネス・ジョーンズ(Sp:オクタヴィアン),

ルチア・ポップ(Sp:ゾフィー),

ワルター・ベリー(Bs:オックス男爵),

エルンスト・グートシュタイン(Br:ファーニナル)、

エミー・ローゼ(S:マリアンネ)、

プラシド・ドミンゴ(T:テノール歌手),

他

ウィーン国立歌劇場合唱団,

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,

レナード・バーンスタイン(指揮)【 |

1971年、ウィーンで大成功を収めた直後にジョン・カルショウのプロデュースで録音された、バーンスタインの「ばらの騎士」名盤が最新の24ビット96kHzリマスターで蘇ります。

バーンスタインは「ファルスタッフ」の2年後、1968年5月にオットー・シェンク演出の「ばらの騎士」の新演出上演をウィーン国立歌劇場で指揮し、48回のカーテンコールを受けるという大成功を収めました。その3年後、1971年3月の再演と並行してゾフィエンザールでセッション録音されたのが当アルバムです。

骨の髄まで作品がしみ込んでいる練達のウィーン・フィルを尊重しつつ、明快で力感に満ちた鮮烈な演奏を引き出したバーンスタインの指揮が一番の聴きものです(国立歌劇場での上演では、第3幕の前奏曲では指揮せずに目配せだけで指示を出したとされています)。独墺系の名歌手をずらりとそろえた歌手陣も粒ぞろいで、元帥夫人を歌うクリスタ・ルートヴィヒの見事なキャラクタリゼーションと豊かな歌唱(カラヤンのEMI盤ではオクタヴィアンとして知られています)、ソプラノ歌手としては珍しくオクタヴィアン役に起用されたギネス・ジョーンズの凛々しさ、ゾフィーを歌うルチア・ポップの初々しさ、そして野卑になりすぎずウィーン風の味わいを醸し出すワルター・ベリーのオックス男爵など、適材適所の配役です。

プラシド・ドミンゴがテノール役で出演しているのも聴きもの。本作も、「ファルスタッフ」同様、デッカのスタッフによって録音が行なわれました。

プロデュースは、デッカの伝説的なプロデューサー、ジョン・カルショウ。カルショウはこの録音の時点ですでにデッカを退社していましたが、バーンスタインの強い希望でプロデューサーに起用されました。

エンジニアは、ゴードン・パリー、ジェームズ・ロックと、黄金期のデッカ録音を支えた名手が担当しています。

シュトラウスの豊麗極まる見事なオーケストレーションの醍醐味を味あわせてくれる名録音です。CD初期のリマスター以来、久しぶりのオリジナル・アナログ・マスターからの24ビット96kHzリマスターによって、アナログ全盛期の音の輝きを取り戻しています。

録音】 1971年3〜4月, ウィーン、ゾフィエンザール(ステレオ) |

| |

8884304121-2

(3CD)

\2700 |

フリッツ・ライナー/

ビゼー:歌劇『カルメン』(全曲) |

リーゼ・スティーヴンス(Ms:カルメン),

ジャン・ピアース(T:ドン・ホセ),

ロバート・メリル(Br:エスカミーリョ),

リチア・アルバネーゼ(Sp:ミカエラ),

他

ロバート・ショウ合唱団,

RCAビクター管弦楽団,

フリッツ・ライナー(指揮) |

1948年から1953年まで、メトロポリタン歌劇場の指揮者としてメトに黄金時代をもたらしたフリッツ・ライナー指揮によるかけがえのない名盤、1951年の「カルメン」の復活です。

1948年に「サロメ」でメトにデビューし、センセーショナルな成功を収めたライナーは、1953年にシカゴ交響楽団音楽監督に就任するまで、メトの指揮者陣の支柱的存在として、モーツァルト、ワーグナー、シュトラウスなどの独墺オペラを中心としたレパートリーに取り組み、メトの上演水準を飛躍的に高め一時代を画しました。

ライナーのオペラ指揮者としての手腕を現在に伝えるのが1951年にRCAによって録音された「カルメン」で、上演のラジオ放送からのエアチェックを除き、ライナーがメト時代に残した唯一のオペラ全曲盤であり、またライナーにとって生涯唯一のセッション録音によるオペラ全曲盤ともなった貴重な録音です。

オーケストラと合唱は、メトのアンサンブルではなく、録音用に編成されたRCAビクター管弦楽団とロバート・ショウ合唱団が起用されているものの、歌手陣は当時メトの舞台で歌っていた人気歌手が起用されています。

カルメンは、1913年生まれのリーゼ・スティーヴンスの十八番で、アメリカ生まれの彼女は殊の外この役を得意としていて、メトではなんと124回も歌ったという記録が残っています。ドン・ホセのジャン・ピアース、エスカミーリョのロバート・メリルもメトの常連歌手で、その迫力あふれる歌唱は1950年代のメトの華やかなステージを彷彿とさせてくれます。CD初期のリマスター以来、久しぶりのオリジナル・アナログ・マスターからの24ビット96kHzリマスターによって、モノラルながらもクリアで豊かな音で名演を味わっていただけます。

【録音】1951年5〜6月, ニューヨーク、マンハッタン・センター(モノラル) |

| |

8884305890-2

(2CD)

\2400 |

ジョン・プリッチャード/

ドニゼッティ:歌劇『愛の妙薬』(全曲) |

プラシド・ドミンゴ(T、ネモリーノ),

イレアナ・コトルバス(Sp、アディーナ),

ジェレイント・エヴァンス(Bs、ドゥルカマーラ),

イングヴァー・ヴィクセル(Br、ベルコーレ),

リリアン・ワトソン(Sp、ジャンネッタ),

他,

コヴェント・ガーデン王立歌劇場管弦楽団&合唱団,

ジョン・プリッチャード(指揮) |

ドミンゴとコトルバスが豪華共演を果たした1977年録音の「愛の妙薬」が24ビット96kHzリマスターで復活します。

ドラマティックな役柄を得意とするドミンゴとしては珍しく、ネモリーノ役に挑戦し、それまでのダメ男的イメージとは異なる力強い意志を持った立派なネモリーノ像を描き出している点がユニーク。ラテン人としてのとぼけた味わいも感じさせる点がさすがドミンゴならでは。

独特のしっとりとした声と可憐な容姿で1970年代から80年代のオペラ界を席巻した名花イレアナ・コトルバスも、落ち着きのある内省的な人物としてのアディーナを歌っています。ドゥルカマーラにエヴァンス、ベルコーレにヴィクセルと、ヴェテランのイギリス勢が脇を固め、グラインドボーンやコヴェント・ガーデンで活躍したイギリスの名匠プリッチャードが、これまた折り目正しい音楽づくりで歌手陣をサポートしているのも聴きものです。

CD初期のリマスター以来、久しぶりのオリジナル・アナログ・マスターからの24ビット96kHzリマスターによって、アナログ全盛期の音の輝きを取り戻しています。

【録音】1977年1月,5月,6月 (ステレオ) |

| |

8884305848-2

(2CD)

\2400 |

エーリヒ・ラインスドルフ/

R・シュトラウス:歌劇『サロメ』(全曲) |

モンセラート・カバリエ(Sp:サロメ),

シェリル・ミルンズ(Br:ヨカナーン),

リチャード・ルイス(T:ヘロデ),

レオニー・リザネク(Ms:ヘロディアス),

ジェームズ・キング(T:ナラボート),

ユリア・ハマリ(Sp:ヘロディアスの小姓)、他,

ロンドン交響楽団,

エーリヒ・ラインスドルフ(指揮) |

1969年にロンドンで録音されたラインスドルフ指揮の「サロメ」の名盤のリマスターによる復活です。

何と言ってもモンセラ・カバリエの歌うサロメの美しいこと。通常ならばドイツ系のドラマティック・ソプラノが手掛けるサロメ役ですが、ここでは最も美しい声を持つソプラノと称された全盛期のカバリエが、少女の様な純さと妖麗さの両方を持った不思議なサロメを描き出しています。

ヘロディアスには、1970年代以降サロメ役を手掛け始める名歌手リザネクを、ヘロデにはヴェテランのカナダ人テノール、リチャード・ルイスが配されるという万全の布陣。ワーグナーやシュトラウスのオペラで人気を博していたアメリカ人のテノール、ジェームズ・キングがナラボート役にキャストされているのも豪華です。

ラインスドルフの指揮は、シュトラウスの仕掛けたオーケストレーションの綾を解きほぐし、豊麗な響きと緻密さを兼ね備えた見事なもの。プレヴィンが首席指揮者を務め、黄金期を迎えていたロンドン響の機能美もさすがです。

CD初期にGold Sealで発売されて以来、久しぶりのオリジナル・アナログ・マスターからの24ビット96kHzリマスターによって、アナログ全盛期の音の輝きを取り戻しています。【演奏】 【録音】1968年6月,

ロンドン、ウォルサムストウ・タウン・ホール(ステレオ) |

| |

8884307259-2

(5CD)

\3500→\3190 |

ブルーノ・ワルター/コンダクツ・ブラームス

ブラームス:

【CD1】

『交響曲第1番ハ短調Op.68』

『ハイドンの主題による変奏曲Op.56a』

『大学祝典序曲Op.80』〜コロンビア交響楽団/

【CD2】

『交響曲第2番ニ長調Op.73』

『交響曲第3番ヘ長調Op.73』〜

コロンビア交響楽団/

【CD3】

『交響曲第4番ホ短調Op.98』『悲劇的序曲Op.81』

『運命の歌Op.54』〜

コロンビア交響楽団, オクシデンタル・カレッジ・コンサート合唱団/

【CD4】

『ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調Op.102』〜

ジノ・フランチェスカッティ(Vn)

ピエール・フルニエ(Vc)

コロンビア交響楽団/

『ハンガリー舞曲第1, 3, 10,

17番』〜

ニューヨーク・フィルハーモニック/

【CD5】

『ドイツ・レクイエムOp.45』〜

イルムガルト・ゼーフリート(Sp)

ジョージ・ロンドン(Bs)

ウェストミンスター合唱団

ニューヨーク・フィルハーモニック/

『アルト・ラプソディーOp.53』〜

ミルド レッド・ミラー(Ms)

オクシデンタル・カレッジ・コンサート合唱団

コロンビア交響楽団 |

ブルーノ・ワルター(指揮) |

ワルターコロンビア交響楽団と残したステレオ録音によるブラームスの全録音に加え、ニューヨーク・フィルとのモノラル録音による「ドイツ・レクイエム」とハンガリー舞曲4曲をCD5枚に収録しています。

ワルターのブラームスはいずれも絶品で、滋味あふれる深遠な世界は多くのファンをひきつけてやみません。同曲の永遠のスタンダードとしての位置は今後もゆるがないでしょう。

ブラームスが作曲に長い時間をかけたこの第1交響曲でも、ワルターの確かな構成力と、慈愛に満ちた表現を聴くことができます。

その他の協奏曲、管弦楽作品、ドイツ・レクイエムも代表的名演として後世に聴き継がれる名演奏です。

【録音】1959〜1961年/1954年(ドイツ・レクイエム) |

| |

8884307392-2

(10CD)

\4800→\4390 |

セルゲイ・ラフマニノフ/ラフマニノフ・RCA・コンプリート・レコーディングズ

【CD1】

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番Op.18〜

ストコフスキー(指揮)フィラデルフィア管弦楽団[1929年4月録音]/

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番Op.30〜

オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団[1939〜1940年録音]/

【CD2】

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第1番Op.1

〜

オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団[1939〜1940年録音]/

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第4番Op.40〜

ストコフスキー(指揮)フィラデルフィア管弦楽団[1941年12月録音]/

ラフマニノフ:パガニーニ狂詩曲Op.43〜

ストコフスキー(指揮)フィラデルフィア管弦楽団[1934年12月録音]/

【CD3】

ラフマニノフ:死の島Op.29,

ヴォカリーズOp.34-14〜

フィラデルフィア管弦楽団[1929年4月録音]/

ラフマニノフ:交響曲第3番Op.44〜

フィラデルフィア管弦楽団[1939年12月録音]/

【CD4】

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタOp.30-3,

シューベルト:ヴァイオリン・ソナタ

D.574,

グリーグ:ヴァイオリン・ソナタOp.45〜

フリッツ・クライスラー(Vn)

[1928年録音]/

【CD5】

J.S..バッハ:サラバンド(パルティータ第4番

BWV.828から),

ヘンデル:調子の良い鍛冶屋,

モーツァルト:トルコ行進曲,

ベートーヴェン:創作主題による32の変奏曲

WoO 80,

ショパン(リスト編曲):ポーランド歌曲「家路」「乙女の願い」,

シューベルト(リスト編曲):「さすらい」「セレナーデ」,

リスト:ポロネーズ第2番,

メンデルスゾーン:「紡ぎ歌」,

シューベルト:即興曲 Op.90-4,

リスト:「小人の踊り」S.145-2,

グルック(スガンバーティ編):メロディ,

メンデルスゾーン:練習曲ヘ長調

Op.104b-2&3,

シューマン(タウジヒ編):「密貿易者」,

パデレフスキ:メヌエットOp.14-1,

クライスラー(ラフマニノフ編曲):愛の喜び[1925〜1942年録音]/

【CD6】

ショパン:ピアノソナタ第2番「葬送」Op.35,

シューマン:謝肉祭 Op.9,

ショパン:ノクターンOp.9-2,

ショパン:ワルツOp.64-2&3,

ショパン:バラード第3番, Op.47,

ショパン:マズルカOp.68-2[1927〜1935年録音]/

ショパン:ワルツ「遺作」〜フリッツ・クライスラー(Vn)

[1930年録音]/

【CD7】

J.S.バッハ(ラフマニノフ編):

無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番BWV1006より

「プレリュード」「ガヴォット」「ジーグ」,

メンデルスゾーン(ラフマニノフ編):「真夏の夜の夢」より

スケルツォ, クライスラー:「愛の喜び」,

シューベルト:「どこへ」,

ラフマニノフ:V.R.のポルカ,

ラフマニノフ:練習曲集「音の絵」Op.39-6,

ラフマニノフ:前奏曲嬰ハ短調Op.3-2,

ムソルグスキー:ゴパック,

チャイコフスキー:子守歌Op.16-1,

R=コルサコフ:熊蜂の飛行,

ベートーヴェン:トルコ風行進曲,

ボロディン:スケルツォ,

チャイコフスキー:トロイカ,

スクリャービン:前奏曲Op.11-8,

シュトラウスII世(タウジヒ編):「人はただ一度生きる」,

ラフマニノフ:「Powder and

Paint」,

ラフマニノフ:「イタリア風ポルカ」[1920〜1942年録音]/

【CD8】

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番Op.18〜

ストコフスキー(指揮)フィラデルフィア管弦楽団

[録音:第1楽章は1929年4月10&13日の電気録音、

同じ日録音のCD1とは別テイクのもの。

第2&3楽章は、1924年1月2&3日&1924年12月22日のアコースティック録音]/

ラフマニノフ:

「前奏曲 Op.23-10」「前奏曲Op.32-3」「前奏曲Op.32-7」

「前奏曲Op.32-6」「音の絵

Op.33-2」「音の絵

Op.33-7」

「デイジーOp.38-3」「オリエンタル・スケッチ」

「メロディOp.3-3」「セレナーデOp.3-5」「ユモレスクOp.10-5」

「リラの花 Op.21-5」「楽興の時Op.16-2」[1922〜1940年録音]

【CD9】

ショパン:

「マズルカ Op.63-3」「夜想曲Op.15-2」

「華麗なる大円舞曲Op.18」「ワルツOp.34-3」

「ワルツOp.64-1」「ワルツOp.69-2」「ワルツOp.70-1」

「スケルツォ第3番Op.39」「ワルツOp.64-1」[1920〜1923年録音]/

ダカン:「かっこう」,

ビゼー:「メヌエット」,

サン=サーンス:「白鳥」,

メンデルスゾーン:「紡ぎ歌」,

グリーグ:「ワルツ」,

グリーグ:「妖精の踊り」,

ドホナーニ:「練習曲Op.28-6」,

ヘンゼルト:「もしも鳥ならば」,

モシュコフスキー:「練習曲Op.52-4」,

ドビュッシー:「グラドス・パルナッソム博士」,

ドビュッシー:「ゴリウォーグのケーク・ウォーク」,

チャイコフスキー:「トロイカ」,

チャイコフスキー:「ワルツOp.40-8」[1920〜1928年録音]

【CD10】

ラフマニノフ:

「前奏曲Op.23-5」「前奏曲

Op.32-12」「前奏曲Op.3-2」

「前奏曲Op.32-5」「セレナーデ

Op.3-5」「リラの花Op.21-5」

「道化師Op.3-4」「V.R.のポルカ」[1920〜1942年録音]/

クライスラー:「愛の喜び」,

リスト:「ハンガリー狂詩曲第2番」

スカルラッティ:パストラーレ,

モーツァルト:「ピアノ・ソナタ第11番K.331(300i)〜第1楽章」,

ショパン:「ワルツOp.42」,

ショパン:「ワルツOp.64-3」,

ラフマニノフ:「V.R.のポルカ」,

ラフマニノフ:「バルカローレOp.10-3」,

ラフマニノフ:「前奏曲Op.3-2」[1919&1928年録音] |

セルゲイ・ラフマニノフ(P, 指揮) |

20世紀最大のロシアの作曲家セルゲイ・ラフマニノフは、超絶技巧をものともしないピアノのヴィルトゥオーゾでした。

革命の難を逃れるためロシアを離れて1919年にアメリカに渡った年からRCAに録音を開始、亡くなる前年の1942年まで途切れることなくその演奏を盤面に刻み込み続けました。

その全録音を収めたのがこの10枚組で、ピアニストとしてのラフマニノフの卓越した手腕を記録した永遠の名盤です。

ストコフスキーおよびオーマンディ指揮するフィラデルフィア管弦楽団とのピアノ協奏曲全曲をはじめとする自作自演は、ラフマニノフ以後の演奏家が必ず参照せねばならない指標としての価値を持ち、またベートーヴェンやショパンなどの古今の名作では、19世紀的な巨大なヴィルトゥオジティと粋な味わいを兼ね備えた名演を聴かせてくれます。

盟友フリッツ・クライスラーとのヴァイオリン・ソナタ集は、SP時代に最高と湛えられた室内楽の名演盤です。 |

| |

8884307792-2

(11CD)

\6000→\5490 |

デイヴィッド・ジンマン/コンダクツ・ベートーヴェン

ベートーヴェン:

【CD1】

『交響曲第1番ハ長調Op.21』『交響曲第2番ニ長調Op.36』/

【CD2】

『交響曲第3番変ホ長調Op.55「英雄」』『交響曲第4番変ロ長調Op.60』

【CD3】

『交響曲第5番ハ短調Op.67』『交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」』/

【CD4】

『交響曲第7番イ長調Op.92』『交響曲第8番ヘ長調Op.93』/

【CD5】

『交響曲第9番ニ短調Op.125』(第4楽章747小節目ゲネラル・パウゼ付演奏のトラック付)/

【CD6】

『プロメテウスの創造物』序曲Op.43,『エグモント』序曲Op.84,

序曲『コリオラン』Op.62, 『レオノーレ』序曲第1番Op.138,

『アテネの廃墟』序曲Op.113,

『レオノーレ』序曲第2番

Op.72a/

【CD7】

序曲『命名祝日』Op.115, 『レオノーレ』序曲第3番Op.72a,

歌劇『フィデリオ』序曲Op.72b,

『シュテファン王』序曲Op.117,

序曲『献堂式』Op.124/

【CD8】

『ピアノ協奏曲第1番ハ長調Op.15』

『ピアノ協奏曲第2番変ロ長調

Op.19』/

【CD9】

『ピアノ協奏曲第3番ハ短調 Op.37』

『ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58』/

【CD10】

『ピアノ協奏曲第5番変ホ長調

Op.73「皇帝」』

『三重協奏曲ハ長調Op.56』『カンタータ「静かな海と幸運な航海」Op.112』/

【CD11】

『ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61』『ロマンス第1番ト長調

Op.40』

『ロマンス第2番へ長調 Op.50』『合唱幻想曲

ハ短調 Op.80』 |

デイヴィッド・ジンマン(指揮)

チューリヒ・トーンハレ管弦楽団/

ルート・ツィーザク(Sp)

ビルギット・レンメルト(A)

スティーヴ・デイヴィスリム(T)

デトレフ・ロート(Bs) [CD5]/

スイス室内合唱団[CD5,10,11]/

イェフィム・ブロンフマン(P)[CD8〜11]/

ギル・シャハム(Vn)

トルルス・モルク(Vc)[CD9]/

クリスティアン・テツラフ(Vn)[CD11] |

ブリュッヘン、ガーディナー、アーノンクール、と衝撃的な録音が続いていた同全集録音チクルスに、最終的決定的な止めを刺したあのベートーヴェン交響曲全集。その後画期的なベートーヴェン全集録音が出るたびに「ジンマンほど破廉恥なことはしていないにしても」、という決り文句をつけさせたあの全集録音。ベーレンライター社刊行の新全集版を使用・・・というよりこれは明らかに「ジンマン版」といったほうがいい。やりたい放題。賛否両論。感覚的にきらいな人や保守派からは散々攻撃された。

とはいうものの怒ろうがわめこうが、まずは聴いてみないと始まらない。お化け屋敷に入るつもりでどうぞ。

デイヴィッド・ジンマンとチューリヒ・トーンハレ管弦楽団が当初アルテ・ノヴァ・レーベルに録音したベートーヴェン作品を11枚のCDに集成したボックスセットです(「ミサ・ソレムニス」以外の全ベートーヴェン録音)。

ジンマンはチューリヒ・トーンハレ管弦楽団の在任中に、オーケストラのスタンダードを飛躍的に向上させ、バロックから同時代音楽まで幅広いレパートリーに対応できる機能性に優れたアンサンブルへと変貌させました。

特にバロックや古典・初期ロマン派作品の演奏に際しては、時代様式を考慮した演奏スタイルや楽器を採用することで、モダン・オーケストラによってもこれらの時代の作品を正当な形で演奏することが可能であることを証明し、21世紀のオーケストラの最も先進的な存在形態を提示したのです。

このコンビが1997年から1998年にかけてアルテ・ノヴァ・レーベルに録音した「ベートーヴェン:交響曲全集」は、モダン・オーケストラとしては初めてジョナサン・デル・マール校訂になるベーレンライター批判校訂版を使用し、さらにジンマン独自の研究結果を織り込むことで、その斬新な解釈は世界中の音楽ファンに感動と衝撃を与え、ベストセラーを記録しました。

弦楽パートのヴィブラートを抑制、トランペットとティンパニにはピリオド楽器を採用し、作品の各パートをクリアに照らし出したかのような透明感あふれる響きと推進力のあるテンポによる作品解釈は、聴きなれた作品からこれまでになかった新鮮な響きを引き出すことに成功したのです。

【録音】1997〜2005年(デジタル:セッション) |

| |

8884306360-2

(6CD)

\4000→\3590 |

ユーリ・テミルカーノフ/コンダクツ・ショスタコーヴィチ

ショスタコーヴィチ:

【CD1】

『祝典序曲Op.96』『交響曲第1番

ヘ短調Op.10』

『交響曲第6番ロ短調Op.54』/

【CD2】

『交響曲第7番ハ長調Op.60「レニングラード」』/

【CD3】

『交響曲第9番変ホ長調Op.70』『交響曲第5番ニ短調Op.47』/

【CD4】

『交響曲第13番 変ロ短調Op.113「バビ・ヤール」』/

【CD5】

『チェロ協奏曲第1番変ホ長調Op.107』

『チェロ協奏曲第2番ト短調Op.126』/

【CD6】

『ピアノ協奏曲第1番ハ短調』

『オラトリオ「森の歌」Op.81(1949年初演版)』 |

ユーリ・テミルカーノフ(指揮)/

サンクトペテルブルク・フィルハーモニー管弦楽団/

セルゲイ・アレクサーシキン(Bs)[CD4]/

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団[CD5]/

ナターリヤ・グートマン(Vc) [CD5]/

デニス・マツーエフ(P)[CD6]/

ズラータ・ブリチェワ(Ms)

ヴィクトル・リャヴキン(B-A)

セルゲイ・キセリエフ(T)

ゲンナジ・ベズベンコ(Br)

イリーナ・サヴィツコヴァ(語り)

ニコライ・マルトン(語り)

グリンカ音楽院少年合唱団

サンクトペテルブルク合唱団[CD6] |

今やヴァレリー・ゲルギエフと並ぶロシアの巨匠指揮者、ユーリ・テミルカーノフが1990年代にRCAに録音したショスタコーヴィチの交響曲・管弦楽曲・協奏曲に、2006年のマツーエフとの共演になるピアノ協奏曲第1番を加えた6枚組のボックスです。

1988年に栄えあるサンクト・ペテルブルク・フィルハーモニー管弦楽団(旧レニングラード・フィル)の音楽監督兼常任指揮者に就任し、ムラヴィンスキーの後継者となったテミルカーノフにとって、ショスタコーヴィチの交響曲はまさに重要なレパートリーの一つ。テミルカーノフの師であったキリル・コンドラシンは、ショスタコーヴィチの交響曲の初演を手掛けた指揮者であり、テミルカーノフはまさに、ロシアにおけるショスタコーヴィチ演奏の血統を受け継いでいるといえましょう。

ロシアの作品は勿論、ドイツ物にも定評があるオレグ・ガガン夫人でもあったナターリヤ・グートマンによるチェロ協奏曲がイギリスのロイヤル・フィルとの共演盤であるほかは、すべてサンクトペテルブルク・フィルとの共演です。交響曲6曲は、いずれもテミルカーノフの洗練された指揮により、まさに20世紀の古典としての評価を揺るぎないものにする名演です。

ムラヴィンスキー以来、ショスタコーヴィチ演奏の伝統を誇り、その音楽語法を熟知したサンクトペテルブルク・フィルならではの充実した演奏も堪能できます。

ピアノ協奏曲第1番では、豪腕超絶技巧ピアニスト、マツーエフの面目躍如たる迫力あるが圧倒的。スターリン礼賛色が濃厚な1949年の初演版をあえて採用した「森の歌」では、スケールが大きく濃厚な色彩感豊かな圧倒的な名演で作品の再評価を促す録音を披露しています。

【録音】1995〜1996年(交響曲),

1988年(チェロ協奏曲),

2006年(ピアノ協奏曲), 1997年(森の歌) |

| |

8884307791-2

(3CD)

\3300→\2990 |

ロイ・グッドマン/メンデルスゾーン:弦楽のための交響曲全集

メンデルスゾーン:

弦楽のための交響曲第1番ハ長調,

第2番ニ長調, 第3番ホ短調, 第4番ハ短調,

第5番変ロ長調, 第6番変ホ長調,

第7番ニ短調,

第8番ニ長調(管弦楽版), 第9番ハ長調,

第10番ロ短調, 第11番ヘ長調,

第12番ト短調, 第13番ハ短調 |

ロイ・グッドマン(指揮)

ハノーヴァー・バンド(ピリオド楽器使用) |

CD黎明期にオリジナル楽器オーケストラとしてベートーヴェンやシューベルトの交響曲全曲をはじめとする多数の録音を世に送り出したハノーヴァー・バンドとその指揮者ロイ・グッドマンによるメンデルスゾーンの「弦楽のための交響曲」全曲です。

メンデルスゾーンが富裕な家庭で最高の教育を受けていた12〜14歳のころの作品で、彼の早熟の才能がほとばしり出た、みずみずしさに溢れています。

ロイ・グッドマンは録音に際して演奏法、歴史的背景などの緻密な原典考証を行っています。

ピリオド楽器の持ち味が存分に生かされた決定盤ともいえる初めての全集で、伸びやかでシャープな音楽を聴かせてくれます。それぞれの曲ごとに中身も深まっており、メンデルスゾーンの才能の輝きが感じられる演奏です。

【録音】1992年11月, 1993年3月、ロンドン、ロスリンヒル教会(デジタル:セッション) |

| |

8884306243-2

(6CD)

\4000→\3590 |

マレイ・ペライア/プレイズ・ショパン

ショパン:

【CD1】

『ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11』

『ピアノ協奏曲第2番ヘ短調Op.21』/

【CD2】

『ピアノ・ソナタ第2番変ロ短調「葬送」Op.35』

『ピアノ・ソナタ第3番ロ短調Op.58』/

【CD3】

『バラード第1〜4番』『華麗なる大円舞曲変ホ長調Op.18』

『大円舞曲変イ長調Op.42』『夜想曲第4番ヘ長調Op.15-1』

『マズルカ第7番ヘ短調Op.7-3』『マズルカ第13番イ短調Op.17-4』

『マズルカ第23番ニ長調Op.33-2』

『練習曲ホ長調Op.10-3「別れの曲」』

『練習曲嬰ハ短調Op.10-4』/

【CD4】

『練習曲集Op.10&25』(全曲)/

【CD5】

『24の前奏曲Op.28』(全曲),

『前奏曲第25番嬰ハ短調Op.45』

『前奏曲第26番変イ長調』/

【CD6】

『前奏曲第6, 7, 15番』『即興曲第1〜4番』

『舟歌 嬰ヘ長調Op.60』『子守歌

変ニ長調Op.57』

『幻想曲 ヘ短調Op.49』 |

マレイ・ペライア(P)/

ズービン・メータ(指揮)

イスラエル・フィル[CD1] |

人間味溢れる芸術性の高いピアニスト、マレイ・ペライアのソニー・クラシカルへのショパン録音を修正した6枚組のボックスです(ペライアの希望で、ショパンのピアノ協奏曲第1番の旧録音は収められていません)。豊かな音楽性に裏打ちされ、研ぎ澄まされた感性とテクニックで奏される彼のショパンは定評ある名演ぞろい。

ペライアは、1972年のリーズ国際コンクールに優勝し、翌73年、ソニー・クラシカル(当時はコロンビア・レコード)への初録音であるシューマンの「ダヴィッド同盟舞曲集」と「幻想小曲集」が収められたLPが発売されました(ただし日本でのデビューLPは、ソニー・クラシカルとしては2枚目の「ショパン:ピアノ・ソナタ第2番&第3番」で、1975年発売)。それから40年を経た今でも、ペライアはソニー・クラシカルの最も重要なピアニストとして録音を継続しています。

ピアノ・ソナタ2曲のみずみずしい息吹きをたたえた詩的な感覚。豊かな音楽性に裏打ちされ、とぎすまされた感性とテクニックで奏された「練習曲」など、新世代のショパン表現として高い評価を得ている名盤ばかりです。

【録音】[CD1]1989年, [CD2]1973年,

[CD3]1994年, [CD4]2001年,

[CD5]1975年,

[CD6]1983〜1984年, 1975年(前奏曲のみ) |

| |

8884306351-2

(4CD)

\3400→\3090 |

ブダペスト弦楽四重奏団/モーツァルト:ハイドン・セットと弦楽五重奏曲

モーツァルト:

『弦楽四重奏曲第14番ト長調K.387』

『同第15番ニ短調K.421』『同第16番変ホ長調K.428』

『同第17番変ロ長調K.458「狩」』『同第18番イ長調K.464』

『同第19番ハ長調K.465「不協和音」』/

『弦楽五重奏曲第1番変ロ長調K.174』

『同第2番ハ短調K.406』『同第3番ハ長調K.515』

『第4番ト短調K.516』 『同第5番ニ長調K.593』『同第6番変ホ長調K.614』 |

ブダペスト弦楽四重奏団,

ミルトン・ケイティムス(Va:弦楽五重奏2〜6番),

ワルター・トランプラー(Va:弦楽五重奏第1番) |

室内楽演奏史にその名を留めるブダペスト弦楽四重奏団。知的な構成美と明確な様式によるモーツァルトの「ハイドン・セット」は、構成美と生々しい息づかいとの両方を兼ね備えたひとつの理想的な演奏ともいえましょう。

弦楽五重奏曲は、第2〜6番はミルトン・ケイティムスと組んで1940年代の録音のものを収録。古き良き時代の伝統と、新しい時代の精緻なアンサンブルが一体となったものです。

弦楽五重奏第1番のみトランプラーとのステレオ録音ですが、それ以外はモノラル録音となります。

【録音】1953年(弦楽四重奏)

1950年(K.428のみ),

アメリカ議会図書館/ 1941〜1949年(弦楽五重奏2〜6番),

1956年(弦楽五重奏第1番), |

| |

8884306136-2

(5CD)

\3500→\3190 |

アイザック・スターン/プレイズ・ブラームス

ブラームス:

『ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.77』〜

ズービン・メータ(指揮)

ニューヨーク・フィルハーモニック[録音:1978年]

/

『ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調Op.102』〜

レナード・ローズ(Vc)

ユージン・オーマンディ(指揮)

フィラデルフィア管弦楽団[録音:1964年]/

『ピアノ三重奏曲第1番ロ長調Op.8』

『ピアノ三重奏曲第2番ハ長調Op.87』

『ピアノ三重奏曲第3番ハ短調Op.101』〜

ユージン・イストミン(P)

レナード・ローズ(Vc)

[録音:1964〜1966年]/

『ピアノ四重奏曲第2番イ長調作品26』

『ピアノ四重奏曲第1番ト短調Op.25』

『ピアノ四重奏曲第3番ハ短調Op.60』〜

エマニュエル・アックス(P)

ヨーヨー・マ(Vc)

ハイメ・ラレード(Va)

[録音:1986〜1989年]/

『ヴァイオリン・ソナタ第1番ト長調Op.78』

『同第2番イ長調Op.100』『同第3番ニ短調Op.108』〜

アレクサンダー・ザーキン(P)

[録音:1960年] |

アイザック・スターン(Vn) |

20世紀を代表する巨匠ヴァイオリニストであり、コロンビア〜ソニー・クラシカルの看板アーティストでもあったアイザック・スターンのブラームスの名演をCD5枚に凝縮したボックスです。

1920年、ウクライナに生まれ、22歳の時にカーネギーホールで開いたコンサートで世界的名声を得、以後2001年に亡くなるまで第一線で活躍したスターンは、線の太い豊かな音色とスケールの大きい技巧で知られていました。

そんな巨匠スターンが繰り広げるブラームスの抒情と陰影の世界。協奏曲と二重協奏曲は、素晴らしい技巧と雄大なスケールを併せ持つスターンの至芸ともいえましょう。

ピアノ四重奏3曲は、ヨーヨー・マ、アックス、ラレードらの名手がそろった演奏。「室内楽こそ音楽のエッセンスである」と、その重要性を言及していたスターンらしく、匠たちのみが到達しうる極上の名演でもあります。

抒情味たっぷりに美しいメロディ溢れるヴァイオリン・ソナタ全曲、ザーキン伴奏による1960年録音の音源で収録されています。 |

| |

8884306368-2

(9CD)

\4500→\4090 |

クルト・マズア/ブルックナー:交響曲全集

ブルックナー:

『交響曲第1番ハ短調(リンツ版)』

『交響曲第2番ハ短調(ハース版)』

『交響曲第3番ニ短調(ノヴァーク1889年版)』

『交響曲第4番変ホ長調「ロマンティック」(ハース版)』

『交響曲第5番変ロ長調(ハース版)』

『交響曲第6番イ長調(ハース版)』

『交響曲第7番ホ長調(ハース版)』

『交響曲第8番ハ短調(ハース版)』

『交響曲第9番ニ短調(原典版)』 |

クルト・マズア(指揮)

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団 |

ドイツのロマン派音楽の巨匠クルト・マズアが、1970年代に録音したブルックナーの交響曲全集。

このブルックナーはゲヴァントハウス管の渋い音色と近代的な明るさがうまくミックスされたもので、東欧的な渋さの中に美しさが感じられるでしょう。

金管楽器も必要以上に鳴らさず始終まろやかさが保たれており、弦楽器の優美で瑞々しい歌い方は印象的。壮大なブルックナーを、手練れ揃いのドイツ正統派の解釈で聴かせてくれる名演のひとつです。

【録音】1974〜1978年, ライプツィヒ・パウル・ゲルハルト教会、ドレスデン・ルカ教会 |

| |

8884306419-2

(6CD)

\4000→\3590 |

テルツ少年合唱団、他/カール・オルフ・エディション(教育音楽編)

カール・オルフ:『ムジカ・ポエティカ』I&II |

監修:カール・オルフ&グニルト・ケートマン/

ゲルハルト・シュミット=ガーデン(指揮)

テルツ少年合唱団/

フリッツ・シエリ(指揮)

ミュンヘン州立音楽大学室内合唱団/

ハンス・ギュンター・レンダーズ(指揮)

ケルン少年合唱団/

ハインツ・メンデ(指揮)

シュトゥットガルト・シュプレヒコール/

器楽アンサンブル/

ゴデラ・オルフ=ビュヒテマン(朗誦) |

『カルミナ・ブラーナ』で有名なカール・オルフ。1930〜35年(オルフ35歳の頃)に教育音楽(Schulwerk)として作曲した『ムジカ・ポエティカ』。その後1950年から1954年にかけて、彼の門下のグニルト・ケートマンの協力の下で全面的に改定されています。

これらの音楽は、子供たちだけで演奏できるような楽器(木琴、シンバル、リコーダーや打楽器など)や歌やコーラスによって、難しい論理抜きで西洋音楽の発展の歴史をサウンドだけで展開しているというもの。それらをドイツ・ハルモニア・ムンディ&BASFが、オルフとケートマンの監修で録音した貴重なものです。

発売当時LP10枚分でしたが、今回CD6枚分に収められています。

【録音】1963〜1971年 |

DHM DHM

|

8888379654-2

\2500→\2290 |

ピリオド楽器による

ブラームス:

『チェロ・ソナタ第1番ホ短調Op.38』

『チェロ・ソナタ第2番ヘ長調Op.99』 |

ダフィト・メルコンヤン(クラシカル・チェロ),

ミカエル・バルヤン(フォルテピアノ) |

ピリオド楽器によるブラームスのチェロ・ソナタ2曲の新録音の登場です。

アルメニア出身でピリオド楽器演奏で話題を呼んでいるダフィト・メルコニアンとミカエル・バルヤンのデュオによるドイツ・ハルモニア・ムンディへのレコーディング第2弾です。(第1弾となったロンベルクのチェロ・ソナタ集も今回同時にご案内しています。)

ダフィト・メルコンヤンは、1986年にアルメニアに生まれ、12才から本格的にチェロを学びはじめ、ベルリン芸術大学で学び、アンナー・ビルスマやクリストフ・コワンにも学んでいます。2008年ライプツィヒ・バッハ国際コンクールで優勝し、現在若手のピリオド楽器プレイヤーの中でも話題となっているチェリストです。

1981年生まれのミカエル・バルヤンはモスクワでピアノを学び、その後ブッフビンダーに師事し、バーゼル・スコラ・カントゥールムでも古典鍵盤楽器奏法を学んでいます。

今回のブラームスの録音にあたって、二人はブラームスのチェロ・ソナタへ影響を与えたといわれている名チェリスト、ベルンハルト・ロンベルク(1767-1841)の教本やこの時代のチェロ奏法などを徹底的に研究し録音に臨んでいます。

この演奏では音楽そのものの純粋さが最大限に表現されており、そのことによって今までとは全く違ったブラームス像が表されています。 |

| |

8888372287-2

\2500→\2290 |

ベルンハルト・ロンベルク:

『チェロ・ソナタ 変ホ長調Op.5-1』

『チェロ・ソナタ ヘ長調Op.5-2』

『チェロ・ソナタ 変ロ長調Op.5-3』 |

ダフィト・メルコンヤン

(クラシカル・チェロ:ニコラス・リュポ1820年製),

ミカエル・バルヤン

(フォルテピアノ:ラグラッサ1815年製) |

アルメニア出身でピリオド楽器演奏の分野で話題を呼んでいる、ダフィト・メルコニアンとミカエル・バルヤンのデュオによるドイツ・ハルモニア・ムンディへのレコーディング・デビューとなったアルバムです。

ベルンハルト・ロンベルク(1767-1841)は、チェロという楽器の発展に大きく寄与したドイツの初期ロマン派の作曲家・チェリストです。父にチェロを学び、7才でコンサートを開き、ミュンスターの宮廷管弦楽団も参加。1790年からはボン・ケルン宮廷楽団の奏者を務め、ベートーヴェンと知り合い、ベートーヴェン(Va)、アントン・リース(Vn)、ベルンハルト・ロンベルク(Vc)の三人が参加した四重奏演奏の記録も残っています。パリでは「チェロのパガニーニ」とも呼ばれていました。

またロンベルクはチェロの楽器としての改良にも取り組み、指板や駒の形状を変更することでヴィヴラートをかけやすくなるなど、技巧的かつロマンティックな表情付けができる演奏を容易にし、現代チェロの構造に続く改良の端緒となりました。そうした改革に対応する形でパリの名工ニコラス・リュポによって制作されたチェロは、「パリのストラディヴァリウス」とも呼ばれているほど、現代でも屈指の名器と言われています。

この録音では、オリジナルのニコラス・リュポ1820年製のチェロと1800年頃の弓と裸のガット弦が使われています。さらにロンベルクが書いた奏法教本を研究しつくし、この録音に望んでいます。

「作品5」は3曲のソナタで構成された若書きの作品で、高域の技巧的なパッセージはロンベルクならではで、優しく温かな歌に溢れたメロディも、シンプルさの中にロマンティシズムが満ち溢れています。またこれらの作品は、ブラームスのチェロ・ソナタ第1番に強い影響を与えたといわれています。

ロンベルクの作品はチェロの教本などにも載っており、チェロの学習者には親しみのある作品ですが、この楽器と奏法だからこそ生かされた、これまでとは全く異なった素晴らしい演奏が再現されています。

【録音】2012年9月, ケルン、ドイチュランド放送室内楽ホール |

| |

8884304275-2

\2500→\2290 |

カメラータ・ケルン/C.P.E.バッハ:ソナタ集

C.P.E.バッハ:

『四重奏曲ト長調Wq.95』『四重奏曲ニ長調Wq.94』

『四重奏曲イ短調Wq.93』『三重奏曲ヘ調Wq.163』

『ソナタ ト短調Wq.88』 |

カメラータ・ケルン

[カール・カイザー(Fl-tr),

ミヒャエル・シュナイダー(Bfl,

Fl-tr),

ウラ・ブンディーズ(Va),

ライナー・ツィパーリング(Vc,

Gamb),

ザビーネ・バウアー(Cemb, Fp) |

古楽を専門とする世界有数のアンサンブル『カメラータ・ケルン』の久々のDHMへの録音は、今年2014年生誕300年を迎えたC.P.E.バッハの室内楽作品集。

ここに収録された「四重奏曲」は、1788年にハンブルクで作曲された作品で、フルート、ヴィオラ、ピアノ、通奏低音のための少し変わった編成のもの。

「三重奏曲」は通常、フルート、ヴィオラ、ピアノによって演奏されることが多いのですが、ここではテナー・ブロックフレーテ、ヴィオラ、チェンバロ付通奏低音で演奏されており、絶妙な中音の魅力が発揮されています。

それぞれの楽器が互いに緊密に連携しながら、生気のある演奏を繰り広げています。

【録音】2013年9月, ケルン、ドイチュランド放送室内楽ホール |

| |

8884301169-2

\2600→\2390 |

ロビン・ジョハンセン/カルダーラ:優しいあなた〜

オペラ・アリアとカンタータ集

アントニオ・カルダーラ:

『歌劇「スペインのスキピノ」〜思考の恋人たち』

『カンタータ「美しい瞳」』

『歌劇「アフリカのスキピノ」〜優しいあなた』

『歌劇「シリアのアドリアーノ」〜あなたがただしければ』

『カンタータ「Rotte l'aspre

catene」』

『歌劇「デモフォーンテ」〜もし私の不幸のすべてを』

『歌劇「アフリカのスキピノ」〜ローマの娘』

『歌劇「テミストクレス」〜Chi

mai d'iniqua

stella』

『カンタータ「Credea, Niso」』

『歌劇「幻滅」〜Una donna』 |

ロビン・ジョハンセン(Sp),

アレッサンドロ・デ・マルキ(指揮),

アカデミア・モンティス・レガリス(ピリオド楽器オーケストラ) |

リリック・ソプラノとして特にバロック〜古典期のオペラで活躍しているアメリカのソプラノ歌手、ロビン・ジョハンセン初のソロ・アルバムです。

ジョハンセンは、2002年ベルリン・ドイツ・オペラでデビュー、翌2003年にはバイロイト音楽祭に「タンホイザー」の牧童でデビューを果たしています。2005年にはライプツィヒ歌劇場の専属となり、2008年以降、バロック〜古典派のオペラへの集中的出演によって、現在ではその分野では欠かせないソプラノ歌手として高い評価を得ています。このアルバムは、アントニオ・カルダーラ(1670-1736)のソロ・カンタータとオペラ・アリアを組み合わせたもので、全曲世界初録音となります。

ローマやウィーンで活躍し18世紀ヴェネツィア楽派の重要作曲家として知られるカルダーラの作品に込められた豊かな感情の起伏が、ヨハンセンの美声によって巧みに歌いだされていきます。指揮のアレッサンドロ・デ・マルキは、現代楽器とピリオド楽器の垣根をこえ、世界各地で活躍しています。

2009年以来、ルネ・ヤーコプスの後継としてインスブルック古楽音楽祭の音楽監督を務めているほか、ヨーロッパの歌劇場とともに日本、カナダ、オーストラリアなどに演奏ツアーを行っています。

ジョハンセンとは2012年にドイツ・ハルモニア・ムンディ・レーベルからリリースされたヘンデルとカルダーラの声楽曲作品集で共演しています。

【録音】2013年10月, イタリア、モンドビ、サラ・ギスレリ |

| |

8884303143-2

(4CD)

\3800→\3490 |

ヴェルナー・エールハルト, ラルテ・デル・モント/

グルック:歌劇「皇帝ティートの慈悲」

[世界初録音] |

ライナー・トロスト(T:ローマ皇帝ティート),

ローラ・エイキン(Sp:ヴィテッリア),

ラファエッラ・ミラネジ(Sp:セスト),

アランツァ・エツェナーロ(Sp:セルヴィリア),

ヴェラール・バルナ=サバドゥス(C-T:アンニオ),

フラーヴィオ・フェッリ=ベネデッティ(C-T:プブリオ),

ヴェルナー・エールハルト(指揮)

ラルテ・デル・モント(ピリオド楽器オーケストラ) |

グルック生誕300年記念リリースとして『皇帝ティートの慈悲』の世界初録音が登場します。

『皇帝ティートの慈悲』は1752年にナポリで初演された、グルックの比較的初期のオペラ・セリアでモーツァルトの同名のオペラと同じピエトロ・メタスタージオの台本によっています。当時大流行した台本ゆえに、40人者作曲家がオペラ化しているほど(このグルックのオペラはモーツァルトの39年前に作曲)。

エネルギーとドラマに満ちた、模範的な「オペラ・セリア」というべき傑作で、グルックが「オルフェオとエウリディーチェ」などで後年成し遂げる「オペラ改革」を特徴づける要素の萌芽が聴きとれるのもグルック・ファンには興味深いところです。

モーツァルトとは違い、まだ多くのカストラート歌手が存在していた時代のもののため、ここではアンニオとプブリオにはカウンターテナー歌手が起用されています。主役を歌うライナー・トロストを始めとする充実の歌手陣を揃え、元コンチェルト・ケルンのメンバーでもあった1957年生まれのドイツの指揮者、ヴェルナー・エールハルトと彼が2004年に設立したピリオド楽器オーケストラ「ラルテ・デル・モンド」によって、2013年11月に復活上演された際のライヴ録音。

「バロック音楽のエキスパート、エールハルトは、スコアに書かれたことを正確に再現すべく、オーケストラと歌手を情熱を持って巧みに導き、4時間という上演時間があっという間に終わってしまった。

この演奏会に接することが出来なかった音楽ファンは不運なことだ」と絶賛されたコンサートで、この知られざる傑作の世界初録音にふさわしい充実度の演奏に仕上がっています。

【録音】2013年11月, ドイツ、ビューネ、WDR放送スタジオ(コンサート形式によるライヴ) |

| |

8872547986-2

(2CD)

\3400→\3090 |

アンナ・ボニタティブス/

ポルポラからロッシーニの「セミラーミデ」からのアリア集

アントニオ・カルダーラ:

歌劇『エスカローナのセミラーミデ』〜

イントロダクションとアリア「Povera

navicella」*/

ニコラ・アントニオ・ポルポラ:

歌劇『アッシリアの女王セミラミス(セミラーミデ)』〜

アリア「Vanne fido, e

al mesto regno」*/

ニコロ・ヨンメッリ:歌劇『セミラミスの確認(セミラーミデ)』〜

レチタティーヴォとアリア『Barbaro...

Tradita, sprezzata』*/

アンドレア・ベルナスコーニ:歌劇『セミラーミデ』〜

アリア「Ah non e vano il

pianto」*/

トンマーゾ・トラエッタ:歌劇『セミラーミデ』〜

アリア「Il pastor se torna

aprile」*/

ジョヴァンニ・パイジエッロ:歌劇『ヴィラのセミラーミデ』〜

アリア「Serbo inseno il

cor piagato」*/

フランチェスコ・ビアンキ:歌劇『ニノの復讐』〜

シンフォニア*/

ジョヴァンニ・バッティスタ・ボルギ:歌劇『セミラーミデの死』〜

アリア「Figlio diletto

e caro」*/

セバスティヤーノ・ナソリーニ:歌劇『セミラーミデの死』〜

レチタティーヴォとアリア

「Fermati! Il ciel minaccia...

Dehsospedi

ai pianti miei...

Serbo ancora un'alma

altera」*/

シャルル・シモン・カテル:歌劇『セミラミス』〜舞曲第2番*/

ジャコモ・マイアベーア:歌劇『セミラミスの確認(セミラーミデ)』〜

レチタティーヴォとカンツォネッタ「Piu

non si tardi... Il piacer, la

gioia scenda」/

ロッシーニ:歌劇『セミラーミデ』〜

合唱とカヴァティーナ「Serena

i vaghi

rai... Bel raggio lusinghier」* **/

マヌエル・ガルシア:歌劇『セミラミス』〜

レチタティーヴォとアリア「Gia

il perfidodiscese...

Al mio pregar t'arrendi」* **/

【ボーナストラック】

レオナルド・ヴィンチ:歌劇『セミラーミデの確認』〜

アリア「Fuggi dagl'occhi

miei」*

*世界初録音

**ピリオド楽器オーケストラによる世界初録音 |

アンナ・ボニタティブス(Ms),

フェデリコ・フェッリ(指揮)

アカデミア・デグリ・アストゥルジ(ピリオド楽器オーケストラ),

ラ・スタジオーネ・アルモニカ(合唱) |

イタリアのメゾ・ソプラノ歌手アンナ・ボニタティブスによるソニークラシカルへの3枚目のソロ・アルバムは、紀元前1200年頃のバビロニアの王国、アッシリアの女王セミラミスにまつわる18世紀と19世紀の作品を集めた2枚組のアリア集です。

紀元前1200年頃のバビロニアの王国、アッシリアの伝説上の女王セミラミスは、「バビロンの空中庭園」を造らせたといわれ、美貌の持ち主であったが、夫であるニヌス王を毒殺したとされています。セミラミスを題材としたオペラは数多くの作曲家が手掛け、中でも最も有名な作品は、ロッシーニによる「セミラーミデ」(1823年)です。

このアルバムでは、18世紀のジョンメッリ、カルダーラ、ポルポラから19世紀のマイヤベーア、ロッシーニ、ガルシアまで、セミラミスを題材にしたオペラからのアリアを収録、その多くが世界初録音となります。それぞれの時代・作曲者の作風によってどのように変化していくかがわかるような興味深い内容となっています。完璧に声をコントロールしつくし、アンナ・ボニタティブスの魅力・実力を多方面から堪能できるアルバムでもあります。

[アンナ・ボニタティブス・プロフィール]

イタリアのバジリカータ州で生まれ。9歳から音楽の勉強を始め、最高得点でピアノと声楽のディプロマを修了。国際的なコンクールの受賞を重ね、18世紀からベルカント時代の発声技術の研究とレパートリーの開拓に力を注いでいます。

現在に至るまでに50を越えるオペラのタイトルを歌い、レパートリーを広げてきています。ヨーロッパ各地の有名歌劇場や、世界各国のコンサートホールで演奏を重ねています。

モーツァルトやロッシーニの主要なオペラに加え、オペラ・ブッファやフランス・オペラに多く出演しています。彼女が得意とする役柄の中でも特に高い評価を受けているものに、ロッシーニの「チェネレントラ」、モーツァルトの「フィガロの結婚」のケルビーノなどでは無くてはならない歌手でもあります。ここ数年ではバロック・オペラに数多く出演し、「抜群なテクニックと表現」「豊穣な響きのある力強い声」と非常に高い評価を得ています。

【録音】2013年11月, イタリア、ブドリオ市立劇場 |

| |

8884306046-2

\2600→\2390 |

ジュリア・ヌーティ/革命前のパリのクラヴサン

ヨハン・ショーベルト:『ソナタ

変ホ長調Op.14-1』/

ジャン=フランソワ・タプレ:『ラモーの「未開人」による主題と4つの変奏』/

ヨハン・ゴットフリート・エッカルト:『ソナタ

変ロ長調Op.1-1』/

ニコラ・ヨゼフ・ヒュルマンデル:『ソナタ

イ短調Op.3-2』/

W.A.モーツァルト:『ソナタ

イ短調K.310』 |

ジュリア・ヌーティ(Cemb) |

イギリスの女流チェンバロ奏者で、ヨーロッパで広く活躍しているジュリア・ヌーティによるドイツ・ハルモニア・ムンディへの初のソロ・アルバムです。

18世紀末のフランス・パリでは、チェンバロが最も重要な楽器として、音楽演奏の中心を占めていました。

チェンバロの製作者はさまざまな作曲家の多様な要求を満たすべく楽器に改良を加え続け、その結果フランスのチェンバロは、イタリアやドイツなどのチェンバロとは異なる独自の進化を遂げました。

当アルバムには、有名なモーツァルトのイ短調ソナタのほか、4人の作曲家によるチェンバロ曲が収録されています。

いずれも1760年代〜1770年代にかけてパリで書かれたかもしくはパリで出版された鍵盤楽曲であり、フランスのクラヴサンの音楽に重要な役割を果たした最後の作曲家たちの作品です。アルアス出身のヒュルマンデルは、パリとロンドンで活躍し26曲のソナタを残しています。

ショーベルトもチェンバロ用のソナタを多数作曲していますが、パリでモーツァルトの父レオポルドと知遇を得、若いモーツァルトはショーベルトの作品をピアノ協奏曲にアレンジしています。

タプレはオルガン協奏曲で知られていますが、ラモーの「未開人」からの主題を演奏効果のある変奏曲に仕立て上げる手腕は見事。

モーツァルトのイ短調ソナタは、1778年7月に故郷ザルツブルクを離れ滞在中のパリで、母を亡くした悲しみが反映されているとされ、この時モーツァルトはチェンバロで作曲をしていたのではないかという仮定で演奏されています。

[ジュリア・ヌーティ・プロフィール]

1976年にケンブリッジ生まれ。10歳でチェンバロを学び始め、王立音楽院を卒業後、ソリスト、通奏低音奏者、そして室内楽奏者として様々な音楽祭などに出演し、高い評価を得る。

チェンバロの研究も行っており、2007年に出版された「イタリアのバッソ・コンティヌオの演奏法〜17世紀と18世紀の鍵盤楽器による伴奏様式」という著書は、コンティヌオを学ぶ奏者にとって必読の研究書とされている。

ルガーノのスイス・イタリア音楽院の研究員、フィエゾーレ音楽院の古楽科教授でもある。【録音】2013年1月,

ミラノ、スフォルツェスコ城、楽器博物館 |

| |

8884305102-2

\2400→\2190 |

ジュリオ・プランディ&ギスリエリ合唱団&コンソート/

ダヴィデ・ペレス:死者の朝の祈り |

ジュリオ・プランディ(指揮)

ギスリエリ合唱団&コンソート

ロベルタ・インヴェルニッツィ(ソプラノ)、

サルヴォ・ヴィターレ(バリトン) |

ガルッピ、ヨンメッリの宗教声楽作品集に続く、ジュリオ・プランディとギスリエリ合唱団&コンサートによるドイツ・ハルモニア・ムンディへの3枚目のアルバムは、18世紀ナポリ楽派の作曲家ダヴィデ・ペレスの『死者の朝の祈り』の世界初録音です。

ダヴィデ・ペレス(1711-1778)はナポリに生まれ、11才から22才までの間ナポリ音楽院で学び研究を行っていました。その後、シチリア、パレルモ、ローマなどの宮廷作曲家、そしてオペラ作曲家として活躍し44ものオペラ作品を書き上げました。

1740年代、それらの作品は当時人気だったペルゴレージをしのぐ作品として人気を得、作品はウィーンでも上演されるほどでした。1749年ヴァチカン礼拝堂のカペルマイスターの選挙の際には、ニコロ・ヨンメッリに敗れてしまいました。1752年にポルトガルの王宮音楽家に就任しましたが、1755年リスボン大地震で歌劇場が破壊されたため、その後は、教会音楽作曲家として活躍しました。ヨンメッリと同様、ナポリ・バロックの壮大さ、CPE・バッハの疾風怒濤的感覚、グルックのウィーン・ロココ風様式などが感じられ、バロック作風から抜け出し古典主義へと新しい様式が取り入られながら、対位法の厳格さが維持されています。

『死者の朝の祈り』は、1770年にリスボンで作曲されたペレスの最も重要な作品のひとつ。亡くなった同僚音楽家への追悼を目的に、5人の歌手、合唱、オーケストラのために書かれた『死者の朝の祈り』は、当初はヨンメッリの『レクイエム』、後にはモーツァルトの『レクイエム』と組み合わせて、19世紀にいたるまで毎年リスボンの王宮で演奏されるようになりました。

バロック音楽の伝統を引き継ぎ、さらに古典派の作風をも予感させるイタリア宗教音楽の傑作で、2013年にリスボン大聖堂の古文書庫に保管されていた19世紀後半の楽譜を校訂して復活蘇演、その直後に世界初録音されたのが当アルバムです。

指揮者のジュリオ・プランディは1977年生まれ。ミラノのG・ヴェルディ音楽院で合唱音楽、指揮、作曲を学びながら、パヴィーア大学の数学科でも学び卒業。パヴィーア大学の音楽仲間らと様々な時代の合唱作品を研究する合唱団と器楽アンサンブル「ギスリエリ合唱団&コンソート」を設立し、知られざる作品に光を当てた再演を行っています。

【録音】2012年6月, イタリア |

| |

8884306246-2

\2400→\2190 |

アンサンブル・ラ・セスティーナ/

ジョスカンの伝説

(ジョスカン・デ・プレと同時代の宗教的作品集) |

アドリアーノ・ジャルディーナ(指揮)

アンサンブル・ラ・セスティーナ |

ゲレーロの宗教声楽曲集に続く、ルネサンスやバロック時代の声楽曲を得意とするアカペラ・アンサンブル「アンサンブル・ラ・セスティーナ」のドイツ・ハルモニア・ムンディへの2枚目のアルバムで、ジョスカン・デ・プレと同時代の作曲家による宗教声楽曲を収めたアルバムです。

ジョスカン・デ・プレの作品の特長は、構造の明確さ、ポリフォニック、より短く単純明快な音楽フレーズであり、生命力、エネルギー、魅力的な表現力にあり、その音楽言語の新しさは同時代や次世代の作曲家に大きな影響を与えました。

当アルバムは、ジョスカンの作品を中心に据えつつ、影響を受けたラッソ、パレストリーナ、モラーレスなどの美しい声楽作品を収録しています。

「アンサンブル・ラ・セスティーナ」は、指揮者のアドリアーノ・ジャルディーナを円形に囲んだ形で演奏することで知られ、15~16世紀の声楽曲が、彫り深く陰影のある表現と考え抜かれたバランスで歌われています。

【録音】2012年11月, スイス、ゼーヴェン、カトリック教会 |

WARNER WARNER

|

2564628807

\2400 |

ザ・ピアノズ・トリオ/ライヴ・イン・ルガノ

ショスタコーヴィチ:『モスクワ・チェリョームシキ』組曲

ドビュッシー:交響詩『海』

オッフェンバック:『パリの喜び』より

(序曲/ギャロップ/舟歌/カンカン)

ストラヴィンスキー:『火の鳥』組曲

カルロ・ボッカドーロ:

3つのピアノのための『Vaalbara』(世界初録音) |

ザ・ピアノズ・トリオ

ジョルジア・トマッシ(P)

カルロ・マリア・グリグオーリ(P)

アレッサンドロ・ステッラ(P) |

| 2010-13年、ルガノ・フェスティヴァルでのライヴ |

| |

9999848402

\2100 |

AURORA

シマノフスキ:神話(3つの詩

Op.30)

ラヴェル:ヴァイオリン・ソナタ

ト長調 Op.77

イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第5番ト長調

Op.27-5

ルトスワフスキ:スビト |

ヤヌシュ・ヴァヴロウスキ(ヴァイオリン)

ホセ・ガジャード(ピアノ) |

| 2013年1月、ワルシャワでの録音 |

| |

カラヤン/オフィシャル・リマスター・エディション

|

2564633619

(4CD)

\2700→\2390 |

シベリウス:作品集

CD1

交響曲第1番ホ短調 Op.39

交響曲第6番ニ短調 Op.104

CD2

交響曲第2番ニ長調 Op.43

CD3

交響曲第4番イ短調 Op.63

交響曲第5番変ホ長調 Op.82

CD4

交響詩「エン・サガ」 Op.9

交響詩「トゥオネラの白鳥」

Op.22-3

交響詩「フィンランディア」

Op.26

交響詩「タピオラ」 Op.112

「カレリア」組曲 Op.11

悲しきワルツ Op.44-1 |

ベルリン・フィル

カラヤン(指揮) |

| 録音:1976-1981年 |

| |

2564633624

(10CD)

\6300→\5790 |

カラヤンとソリスト達Ⅱ

CD1

ヴィヴァルディ:協奏曲「四季」

アンネ=ゾフィー・ムター(ヴァイオリン)

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

1984年

マスネ:タイスの瞑想曲

アンネ=ゾフィー・ムター(ヴァイオリン)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1980年

CD2

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第1番、第2番

アレクシス・ワイセンベルク(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1977年

CD3

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番、第5番「皇帝」

アレクシス・ワイセンベルク(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1977、1974年

CD4

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第4番

アレクシス・ワイセンベルク(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1974年

ベートーヴェン:三重協奏曲ハ長調

Op.56

ダヴィド・オイストラフ(ヴァイオリン)

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ)

スヴィヤトスラフ・リヒテル(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1969年

CD5

モーツァルト:フルートとハープのための協奏曲

K.299

ジェイムズ・ゴールウェイ(フルート)

フリッツ・ヘルミス(ハープ)

モーツァルト:フルート協奏曲第1番

K.313

アンドレアス・ブラウ(フルート)

モーツァルト:ファゴット協奏曲

K.191

ギュンター・ピースク(ファゴット)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1971年

CD6

モーツァルト:クラリネット協奏曲

K.622

カール・ライスター(クラリネット)

モーツァルト:オーボエ協奏曲

K.314

ローター・コッホ(オーボエ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1971年

CD7

モーツァルト:管楽器のための協奏交響曲

K.297b

カール・シュタインス(オーボエ)

ヘルベルト・シュテール(クラリネット)

マンフレート・ブラウン(ファゴット)

ノルベルト・ハウプトマン(ホルン)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1971年

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲

Op.77

ギドン・クレーメル(ヴァイオリン)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1976年

CD8

チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番

Op.23

アレクシス・ワイセンベルク(ピアノ)

パリ管弦楽団

1970年

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番

Op.18

アレクシス・ワイセンベルク(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1972年

CD9

フランク:交響的変奏曲

アレクシス・ワイセンベルク(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1972年

R.シュトラウス:交響詩「ドン・キホーテ」

ムスティスラフ・ロストロポーヴィチ(チェロ)

ウルリヒ・コッホ(ヴィオラ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1975年

CD10

テレマン:トランペット協奏曲ニ長調

フンメル:トランペット協奏曲変ホ長調

L.モーツァルト:トランペット協奏曲ニ長調

ヴィヴァルディ:トランペット協奏曲

モーリス・アンドレ(トランペット)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

1974年

ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮) |

| |

2564633621

(13CD)

\8000→\7490 |

オーケストラル・スペクタキュラー

CD1

シベリウス:

交響曲第2番ニ長調 Op.43

交響曲第5番変ホ長調 Op.82

1960年

CD2

シベリウス:

交響詩「フィンランディア」

Op.26

交響曲第4番イ短調 Op.63

交響曲第5番変ホ長調 Op.82

1952、1953年(モノラル)

CD3

シベリウス:

交響曲第6番ニ短調 Op.104

交響曲第7番ハ長調 Op.105

交響詩「タピオラ」 Op.112

1955、1953年(モノラル)

CD4

シベリウス:

交響詩「フィンランディア」

Op.26

悲しきワルツ Op.44-1

1959、1958年

ブリテン: ブリッジの主題による変奏曲

Op.10

1953年(モノラル)

ヘンデル:「水上の音楽」組曲

1952年(モノラル)

CD5

コダーイ:「ハーリ・ヤーノシュ」より間奏曲

1954年(モノラル)

バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽

1949年(モノラル)

バルトーク:管弦楽のための協奏曲

1952-1953年(モノラル)

CD6

ロッシーニ:序曲集

「どろぼうかささぎ」、「アルジェのイタリア女」

「セヴィリャの理髪師」、「絹のはしご」

「セミラーミデ」、「ウィリアム・テル」

1960年

ロッシーニ:「ウィリアム・テル」より「チロル人の合唱」

1958年

CD7

マスカーニ:

「カヴァレリア・ルスティカーナ」より間奏曲

「友人フリッツ」より間奏曲

プッチーニ:「マノン・レスコー」より第3幕への間奏曲

レオンカヴァッロ:「道化師」より間奏曲

ポンキエッリ:「ジョコンダ」より「時の踊り」

ヴェルディ:

「椿姫」より第3幕への前奏曲

「アイーダ」より第2幕のバレエ音楽

1954年(モノラル)

ヴェルディ:「ドン・カルロ」より

「彼女は私を愛していない」「ひとり淋しく眠ろう」

グノー:「ファウスト」より「眠ったふりをせずに」

ボリス・クリストフ(バス)

1949年(モノラル)

ルーセル:交響曲第4番

1949年(モノラル)

CD8

ヴェルディ:「椿姫」より第3幕への前奏曲

1958年

ヴェルディ:「アイーダ」より第2幕のバレエ音楽

1960年

ポンキエッリ:「ジョコンダ」より「時の踊り」

1960年

レオンカヴァッロ:「道化師」より間奏曲

1959年

プッチーニ:「マノン・レスコー」より第3幕への間奏曲

1959年

マスカーニ:「カヴァレリア・ルスティカーナ」より間奏曲

1959年

マスカーニ:「友人フリッツ」より間奏曲

1959年

レスピーギ:交響詩「ローマの松」

1958年

オッフェンバック:「天国と地獄(地獄のオルフェ)」序曲

1960年

CD9

ベルリオーズ:

序曲「ローマの謝肉祭」

ラコッツィ行進曲

1958年

「トロイアの人々」より「王の狩りと嵐」

1959年

幻想交響曲

1954年(モノラル)

CD10

ビゼー:

「カルメン」組曲

「アルルの女」第1、第2組曲

1958年

シャブリエ:

狂詩曲「スペイン」

楽しい行進曲

1960年

グノー:「ファウスト」よりバレエ音楽

1958年

CD11

ドビュッシー:交響詩「海」

ラヴェル:スペイン狂詩曲

ビゼー:「カルメン」より第4幕への前奏曲

シャブリエ:狂詩曲「スペイン」、楽しい行進曲

ワルトトイフェル:スケーターズ・ワルツ

オッフェンバック:ホフマンの舟歌

オッッフェンバック:「天国と地獄(地獄のオルフェ)」序曲

グラナドス:「ゴイェスカス」より間奏曲

ヴァインベルガー:「バグパイプ吹きシュヴァンダ」より「ポルカ」

1953-1954年(モノラル)

CD12

オッフェンバック:

「パリの喜び」(ロザンタール編)

ホフマンの舟歌

ワルトトイフェル:スケーターズ・ワルツ

グラナドス:「ゴイェスカス」より間奏曲

ヴァインベルガー:「バグパイプ吹きシュヴァンダ」より「ポルカ」

バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽*

1958-1960年

CD13

ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」*

1957年

スメタナ:「モルダウ」*

1958年

ヘンデル:「水上の音楽」組曲*

1959年 |

フィルハーモニー管

ベルリン・フィル*

カラヤン(指揮) |

![]()