ACCENT ACCENT

|

|

|

.

.

モーツァルト、貴重なKV.107 ピアノ(チェンバロ)協奏曲集録音

.

モーツァルト:

ヨハン・クリスティアン・バッハのソナタに基づくピアノ(チェンバロ)協奏曲ニ長調KV107-1

(J.Chr. バッハ:ソナタOp.5-2)

.

ジョヴァンニ・マルコ・ルティーニ:ソナタ ニ長調Op.6-2、ソナタト短調

Op.6-5

.

モーツァルト:

J.Chr.バッハのソナタに基づくピアノ(チェンバロ)協奏曲ト長調KV107-2

(J.Chr. バッハ:ソナタOp.5-3)

.

ルティーニ:ソナタ変ホ長調Op.6-6、ソナタ

ヘ短調Op.5-5

.

モーツァルト:

J.Chr.バッハのソナタに基づくピアノ(チェンバロ)協奏曲変ホ長調KV107-3

(J.Chr. バッハ:ソナタOp.5-4)

. |

コンチェルト・マドリガレスコ

【マッシモ・スパドナ(ヴァイオリン)

リアーナ・モスカ(ヴァイオリン)

ブルーノ・コセット(チェロ)

グザヴィエ・プエルタス(ビオローネ)】

ルカ・グリエルミ(チェンバロ、指揮) |

.

録音:2010 年、ビビエナ劇場、マントヴァ&

2011 年聖ベルナルディーノ教会、シエナ/65’04

天才モーツァルトの音楽が生まれる背景となった、音楽家ヨハン・クリスティアン・バッハとジョヴァンニ・マルコ・ルティーニに作品に焦点をあてたアルバム。

モーツァルトの3 つのピアノ協奏曲KV.107。

この作品は大バッハの第11 子として生まれたヨハン・クリスティアン・バッハのクラヴィーア・ソナタ作品5

から編曲されたもの。モーツァルトが8 歳の時にロンドンへの演奏旅行中にJ.Chr.

バッハと出会いました。モーツァルトは、J.Chr.

バッハから先進的な作曲技法を学びとり、この3

つのピアノ(チェンバロ)協奏曲もその一つですが、、J.Chr.

バッハのエレガントな旋律法に影響されピアノ・ソナタやピアノ協奏曲を作曲しています。

そしてルティーニは、当時イタリアで大変人気のあった鍵盤楽器奏者であり作曲家。父レオポルドもルティーニを高く評価し、モーツァルトの自宅にはルティーニのソナタ集があったともいわれており、モーツァルトもルティーニのソナタには早くから親しんでいました。

演奏は多才な古楽奏者ルカ・グリエルミ。作品の本質を的確に捉え、鮮やかに表現することに長けた現代を代表するチェンバロ奏者です。

.

.

. |

| |

|

|

ミヒャエル・ハイドン:ディヴェルティメント集

弦楽四重奏曲 ハ長調P.115

ディヴェルティメント 変ホ長調

ディヴェルティメント ハ長調P.110

ディヴェルティメント ハ長調P.98 |

ロベルト・センシ(指揮)

ピッコロ・コンチェルト・ウィーン

【エル・ルイジ・ファブレッティ(オーボエ)、

ダニエル・ゼペック(ヴァイオリン)、

ヨハンナ・ガメリト(ヴィオラ)、

クリスティアン・フォン・デア・ゴルツ(チェロ)、

ロベルト・センシ(コントラバス)】 |

才能豊かなミヒャエル・ハイドンのディヴェルティメント集

録音:1997 年8 月プニャーノ、ピサ、イタリア/70’11

ミヒャエル・ハイドンは、ヨーゼフ・ハイドンの5

つ年下の弟。モーツァルト父子とも親交が深く、モーツァルト自身もミヒャエル・ハイドンの音楽には相当影響されています。例として、モーツァルトの交響曲第37

番として知られていた作品は、ミヒャエル・ハイドンの交響曲第25

番にモーツァルトが書き足したという事実や、モーツァルトの大傑作「レクイエム」は、ミヒャエル・ハイドンの傑作「レクイエム」を手本としたという話など、多くあり、それだけにミヒャエルも兄同様非凡な才能を持った作曲家として近年高く評価されています。ミヒャエル・ハイドンのディヴェルティメントは室内楽形式をとっており、1

本ないしは2 本のヴァイオリン、ヴィオラ、そしてチェロという編成に、イングリッシュホルン(コーラングレ)を組み合わせたもの。詩情豊かで爽やかな作風、よどみなく流れる旋律が美しくまとまった秀作です。演奏は、ロベルト・センシ率いるピッコロ・コンチェルト・ウィーン。ドイツ・カンマーフィルハーモニー管のコンマスであるダニエル・ゼペックも参加する実力派アンサンブルです。 |

ACCENTUS MUSIC ACCENTUS MUSIC

|

|

|

底知れぬ深さをもつバッハの「フーガの技法」

J.S.バッハ:フーガの技法 |

シュ・シャオメイ(ピアノ) |

底知れぬ深さをもつバッハの「フーガの技法」“ポリフォニック芸術の頂点”に真摯に向き合ったシュ・シャオメイACCENTUS

MUSICからCD 発売!

録音:2014 年2 月メンデルスゾーン・ザール、ゲヴァントハウス、ライプツィヒ/72’48

中国人ピアニスト、シュ・シャオメイ。これまで数多くのアルバムがフランスのMIRARE

レーベルからリリースされ、その卓越したテクニックと表現力、そして鮮烈で知性あふれるバッハの演奏で高く評価されています。

シュ・シャオメイは、2014 年6

月21 日、ライプツィヒ・バッハ音楽祭に初登場し「ゴルトベルク変奏曲」を演奏。これに先立って2014

年2 月ライプツィヒのメンデルスゾーン・ザールで録音された「フーガの技法」が、この度ドイツの映像系レーベルACCENTUS

MUSIC から発売となります。

今回録音された「フーガの技法」は、シュ・シャオメイ自身も“ポリフォニック芸術の頂点”

と述べていますが、バッハが最晩年に取り組んだ人間業とは思えぬ作曲技法を取り入れた巨大な音楽であり、多くの演奏家がその最高峰に挑んできました。シュ・シャオメイは、様式を見事に捉えた品格ある音楽、静謐さの中に宿す抜群の説得力で、何度聴いても飽きることのない演奏を作り出しています。

|

ACTES SUD ACTES SUD

|

|

|

魅力的なフランス風のワーグナー

ワーグナー:

(1)「タンホイザー」〜序曲とバッカナール(パリ版)

(2)「タンホイザー」〜アリア「おごそかなこの広間よ」

(3)「トリスタンとイゾルデ」前奏曲

(4)「トリスタンとイゾルデ」〜イゾルデの愛の死

(5)「神々のたそがれ」〜葬送行進曲

(6)「神々のたそがれ」〜ブリュンヒルデの告別の歌 |

ハイディ・メルトン(Sop)

ポール・ダニエル(指揮)

フランス国立ボルドー・アキテーヌ管弦楽団

写真:ニコラ・ジュバール |

録音:2014 年5 月/ヴェローナ(イタリア)/DDD、76’

52”、A5 デジブック

2008 年のフォルジュルネ音楽祭でも来日したフランス国立ボルドー・アキテーヌ管弦楽団。南フランスの地方オーケストラらしい明るい響きが特徴で、豊かな響きを産み出す実力派。イギリス出身のオペラ指揮者ポール・ダニエルとワーグナーに挑戦しました。アメリカのソプラノ、ハイディ・メルトンの歌唱を聴くことができるのも注目。「イゾルデの愛の死」でも官能的な歌を味わえます。 |

AD VITAM

|

|

|

デスティネーション・タンゴ

(1)ピアソラ:リベルタンゴ/(2)同:天使のミロンガ/

(3)ピアナ:ティンタ・ロハ/(4)フィルポ:夜明け/

(5)プラサ:ノクトゥルナ/(6)カストリオータ:わが悲しみの夜/

(7)ピーロ:10月/(8)ロドリゲス:ラ・クンパルシータ/

(9)アイエタ:白い子鳩/(10)プラサ:パジャドーラ/

(11)サルガン:彼女を口笛で呼ぼう/(12)同:あの田園調のタンゴ/

(13)ピアソラ:孤独/(14)同:ミケランジェロ70 |

デュオ・シュド

【ルシア・アボニシオ(Pf)、

ヒルベルト・ペレイラ(バンドネオン)】 |

あの浅田真央の曲も収録。バンドネオンとピアノによるノリの良さ満点のタンゴ

DDD、57’ 08”

バンドネオンとピアノによるノリの良いタンゴ集。アルゼンチン出身のアボニシオとペレイラが切れ味のよいリズムとセンスで真似のできない世界を創り上げています。定番のピアソラをはじめ、日本でも古くから知られる「ラ・クンパルシータ」や、浅田真央が2008-9

シーズンで使用して話題となった「パジャドーラ」が入っているのも新鮮。タンゴの魅力を満喫させてくれます。 |

AGOGIQUE

|

|

|

トルバドゥールとジョングルール

若葉はいつ現れるか

私は可愛いのにとても苦しんでいる

雪どけ水はいつ、他 全14曲 |

ブリジット・レーヌ(歌、ハープ、プサルテリオン)

ピエール・アモン(バグパイプ)

ヴィヴァビアンカルナ・ビッフィ(歌、中世フィドル)

カルロ・リッツォ(タンブーラン、鐘) |

何という美しさ、思わず涙の吟遊詩人の歌

録音:2013 年7月19-23日/聖ジュヌヴィエーヴ教会(クルトメ、フランス)/64’

57”

中世ヨーロッパのトルバドゥール(吟遊詩人)とジョングルール(大道芸人)の音楽は、当時の庶民をおおいに熱狂させたといわれます。大半は即興演奏でしたが、記譜され残っているものを再現したアルバム。北フランス伝承のものと、南フランスのオック語によるもの、さらに器楽曲も収められていますが、不思議な癒しとフラメンコを思わすノリの良さに満ちていて、当時の聴衆が興奮したのも納得の美しさ。録音の良さも特筆で、演奏に興じるトルバドゥールとジョングルールが眼前に現れるような鮮やかさ。宝物にしたくなるアルバムです。 |

ALTUS ALTUS

|

ALT 298/9

(2CD)

\3400 →\3090 |

伊福部昭ピアノアルバム

(1)ピアノ組曲 (1933)【1. 盆踊/2.

七夕/3.

演伶/4. 佞武多】

(2)映画音楽「佐久間ダム」 (1954-7)

(3)映画音楽「その壁を砕け」No.7

(1959)

(4)日本狂詩曲(作曲者編) (1935

/ 2004)

(5)映画音楽「二人の息子」No.24

(1961)

(6)バレエ音楽「盆踊り」(アレクサンドル・チェレプニンと共作)(1938)

【1. 七夕/2. 演伶/3. 佞武多/4.

夜想曲/

5. 祭/6. ティンベ/7.

盆踊】

(7)映画音楽「渚を駆ける女」No.7

(1964)

(8)SF 交響ファンタジー第1番(石丸基司編)

(9)聖なる泉〜「モスラ対ゴジラ」より(1964) |

高良仁美(Pf)

河野玲子、

板橋享子(Perc)(6) |

幻の作品バレエ音楽「盆踊り」世界初録音を含む、伊福部昭のピアノ曲を集めた超レアCD

録音:2014 年2 月28、30、31

/府中の森ウィーン・ホール/DDD

伊福部昭といえば、まず原色的で力強いオーケストラ曲のイメージがあります。実際、作品表にはオリジナルのピアノ・ソロ曲として、初期の「ピアノ組曲」しか見当たりません。しかし最晩年に初期のオーケストラ曲「日本狂詩曲」を自らピアノ用に編曲したもの、あるいは映画音楽の中にもピアノ・ソロの楽曲があります。それらをすべてまとめた好企画の登場です。

何よりの注目は、伊福部昭と師アレクサンドル・チェレプニンの共作によるウィーン・ロシア・バレエ団のための幻のバレエ音楽「盆踊り」の世界初録音。伊福部の作品表に載っているものの、実体のわからない謎の作品とされていました。七夕とお盆にまつわるジャポニスム風な筋で、チェレプニンが伊福部の「ピアノ組曲」や「日本狂詩曲」をもとに打楽器を加え編曲した興味深い音楽で、完全にチェレプニンのピアニズムとなりオリジナルの「ピアノ組曲」や伊福部自編の「日本狂詩曲」との違いに驚かされます。

人気の「SF 交響ファンタジー第1番」は伊福部の愛弟子・石丸基司によるピアノ独奏用編曲。この編曲は高良仁美に捧げられています。高良仁美は、広上淳一指揮日本フィルの同曲録音(キングレコード)の際、オケ内ピアノ・パートを受け持った因縁ある作品でもあり、肘のクラスターなどが、ALTUSならではの録音の良さで凄まじい効果をあげています。

最後にアンコールとして弾かれる「聖なる泉」の崇高さ、清純さは涙なくしては聴けません。

沖縄出身の高良仁美は、同郷の女性作曲家・金井喜久子作品の録音で話題を呼んだピアニスト。アレグロ系、原色系音楽に巧さを発揮するだけに、伊福部作品はピッタリ。これまで聴いたことのないような生命力とエネルギーに言葉を失う、凄い演奏です。伊福部昭のピアノ音楽の魅力を再発見させてくれます。

|

ANIMA

|

|

|

エドアルド・ブルーニ:ピアノ音楽1992-2002

(1)4つの小品 (1992-3)

(前奏曲変ホ短調/間奏曲第1番ヘ短調/

ワルツ嬰ハ短調/間奏曲第2番ニ短調)

(2)ミレーナのための2つのワルツ

(1995)

(3)3つのワルツ (1999-2000)

(4)ピアノ・ソナタ (2002) |

エドアルド・ブルーニ(Pf)

【Yamaha CF III】 |

現代のショパン、ブルーニのオシャレな世界

録音:2013 年4 月/メトロ・アート・スタジオ(イタリア)/47’

24”

エドアルド・ブルーニは1975

年生まれのイタリアの作曲家兼ピアニスト。トレント音楽院でピアノをアルナルド・コーエン、ラーザリ・ベルマン、アンドラーシュ・シフに、作曲をルイス・バカロフらに学びました。ブルーニは自身の作風を3

つの時期に区分しています。まずは「ロマン的」とする1992-95

年で、ここでは「4 つの小品」や「ミレーナのための2

つのワルツ」があたります。次は「非現実的」とする1995-2006

年で「3 つのワルツ」、さらに「英雄的」な2000-2008

年に「ピアノ・ソナタ」が該当します。いずれもメロディアスで美しく、ことに「ミレーナのための2

つのワルツ」はショパン風。ブルーニの演奏もオシャレで、ヤマハCF

Ⅲの響きも魅力です。 |

ATMA CLASSIQUE ATMA CLASSIQUE

|

|

|

無伴奏リコーダーによる6つの編曲集〜

パガニーニ、テレマン、マレ、バッハ、タルティーニ

パガニーニ:無伴奏ヴァイオリンのためのカプリース第24番イ短調

テレマン:無伴奏ヴァイオリンのための幻想曲第8番ホ長調

マラン・マレ:スペインのフォリアによる変奏曲(ヴィオール曲集第2巻より)

J.S.バッハ:無伴奏フルートのためのパルティータ

イ短調BWV1013(ハ短調演奏)

タルティーニ:コレルリの主題による変奏曲ヘ長調作品5-10(変ロ長調演奏)

テレマン:無伴奏ヴァイオリンのための幻想曲第4番ニ長調 |

フランシス・コルプロン(リコーダー) |

リコーダーの可能性を引き出すフランシス・コルプロン、パガニーニの24

のカプリースなどをリコーダーで演奏!

録音:2013 年4 月サン・トギュスタン教会、ミラベル、ケベック

無伴奏ヴァイオリンのために作曲された作品をバロック・リコーダーで演奏したアルバム。リコーダーを演奏するフランシス・コルプロンは、古楽アンサンブル、レ・ボレアード・ド・モントリオールを1991

年に設立し、ATMA レーベルに数多くの録音を行い、カナダ、北米はもちろんヨーロッパ各地で演奏会を行い高い評判を得ています。またバロック・リコーダー、バロック・フルートの卓越した演奏技術でも定評があり、現代最高峰のリコーダー奏者の一人として知られています。

今回のアルバムでは、パガニーニの24

のカプリースや、タルティーニのコレルリの主題による変奏曲など、無伴奏ヴァイオリンとしても難曲とされている作品を集めていますが、コルプロンの手にかかると超絶技巧も、全く難なく無理を感じさせない余裕のある演奏を聴かせてくれます。

またコルプロンは、この編曲アルバムを完成させるためにはリコーダーの種類の選択も非常に重要だと語っています。「フラウト・トラヴェルソのために書かれたであろうバッハの作品は、F

管アルトリコーダー、マレはガナッシリコーダー、テレマンはフルート・パストゥレイユとしてしられているD

管を使用しています。リコーダーは単旋律楽器ですが、柔軟なサウンド、速い動きに対する瞬発力を持ち、時にヴァイオリンやオルガンのようなダイナミックレンジを発揮します。私は私の楽器リコーダーの可能性を信じていつも演奏しています。」 |

| |

|

|

ヴェネツィアへ〜ソナタとカンツォーニ

ジョヴァンニ・レグレンツィ(1626-1690):2声のソナタ「貴婦人」

ダリオ・カステッロ(1590-1658):2声のソナタ第7番

タルクィニオ・メルーラ(1607-1665):カンツォン第11番「展望台」

カステッロ:ソナタ第2番(ソロ)

レグレンツィ:2声のソナタ「ラ・フォスカリ」

メルーラ:カンツォン第17番「ラ・モンテヴェルデ」

レグレンツィ:2声のソナタ「ラ・ガリーニ」

カステッロ:ソナタ第1番(ソロ)

メルーラ:カンツォン第14番「ラ・カッペリーナ」

カステッロ:2声のソナタ第8番

メルーラ:カンツォン第12番「ラ・スカリンツァ」

レグレンツィ:ソナタ第5番 |

パラーデ・ムジカ

【タニア・ラペリエ(バロック・ヴァイオリン)

エリノー・フレイ(バロック・チェロ)

エステバン・ラ・ロッタ(テオルボ)

ミレーヌ・ベランガー(ハープシコード)】 |

カナダの期待の古楽アンサンブル、パラーデ・ムジカ、17

世紀音楽史の変革をヴェネツィアでけん引した作曲家たち

録音:2013 年9 月サン・トギュスタン教会、ミラベル、ケベック

2012 年ニューヨークで行われたアメリカ・バロック・パフォーマンス・コンクールで優勝した若手アンサンブル、パラーデ・ムジカのATMA

デビュー・アルバム。

17 世紀ヴェネツィアで演奏されたソナタとカンツォーニが収録されています。ジョヴァンニ・レグレンツィは、ヴァイオリニストであった父から音楽の手ほどきを受け、ベルガモの教会のオルガニストとなります。その後フェラーラの音楽院の楽長を経て、ヴェネツィアへ移りサン・マルコ大聖堂の楽長となりました。17

世紀最大の作曲家の一人と言われ、後世に多大な影響を及ぼした作曲家でありましたが、現在は自身の作品の録音は少なくその音楽性に触れる機会はあまりませんが、その名はバッハのオルガン曲「レグレンツィオの主題によるフーガ」で耳にしたことがあるかもしれません。

ダリオ・カステッロはバロック初期にヴェネツィアで活躍した作曲家で、器楽曲を多く書いています。そしてタルクィニオ・メルーラは、17

世紀前半の鬼才作曲家として名をはせ、次々と新たしい技法に挑戦し、作品を生みだしていた作曲家です。ソナタはルネサンス末期の多声合奏カンツォーナから派生したといわれています。

ここに収録されているレグレンツィ、カステッロ、メルーラは、この変革の最前線に位置した作曲家であり、当時のヴェネツィアの雰囲気を感じ取れる作品です。 |

APARTE APARTE

|

AP 087

(2CD)

\3600 |

名手パレイの個性的演奏による「四季」

チャイコフスキー:

(1)ピアノ・ソナタ ト長調「大ソナタ」Op.37

(2)組曲「四季」Op. 37b |

アレクサンドル・パレイ(Pf) |

名手パレイの個性的演奏による「四季」

録音:2012 年1 月/サンボネ劇場/40’

32”、50’

24”

チャイコフスキーのピアノ独奏曲のなかで最も知られているのは組曲「四季」と言えるでしょうが、その作品番号である37

は、本来「大ソナタ ト長調」に付けられたもの。ここではそのOp.37

の2 作品をまとめました。どちらも大作ゆえ2

枚組ですが、交響曲第4 番や歌劇「エフゲニー・オネーギン」と同時期の充実した技法を堪能できます。アレクサンドル・パレイは1956

年モルダヴィア生まれのピアニスト。モスクワ音楽院でベラ・ダヴィドヴィチとゴルノスタエヴァに師事し、現在はアメリカを本拠に旺盛に活動、ことに多数のCD

録音をしています。19 世紀のヴィルトゥオーソを思わせる個性的演奏が特徴です。 |

AUDITE AUDITE

|

AU 92702

(SACD HYBRID)

\2600 |

アメリカ

(1)ゴットシャルク:

風刺Op.59/リコルダーティOp.26/最後の希望Op.16/

子守歌Op.47/バンジョーOp.15

(2)ガーシュウィン:3つの前奏曲

(3)フィリップ・グラス:「グラスワークス」〜オープニング・ピース

(4)ジェフスキ:ピアノのための4つの小品〜第4曲

(5)バーバー:

ノクターン「ジョン・フィールド讃」Op.33/ピアノ・ソナタ変ホ短調 |

ウルリヒ・ロマン・ムルトフェルト(Pf) |

ゴットシャルクからグラスまで、アメリカ・ピアノ音楽の魅力満載

録音:2013 年10 月29 日/イエス・キリスト教会(ベルリン)/66’

00”

SACD ハイブリッド盤。1970 年フランクフルト・アム・マイン生まれのピアニスト、ウルリヒ・ロマン・ムルトフェルト。ヴェロニカ・ヨッフムやハルトムート・ヘルに師事し、コンサート・ピアニストとして活躍するかたわら、2003

年には生物学者の証も受けている知性派。バッハから現代音楽までレパートリーは広く、初演も多く行っています。

このアルバムはアメリカのピアノ曲を集めたアンソロジー。ヨーロッパのような長い歴史のないアメリカのピアノ音楽史最初期の1854

年のゴットシャルクから1981 年のフィリップ・グラス作品までの127

年を俯瞰できます。ショパンと同時代のゴットシャルク作品は華やかなサロン音楽ですが、南北アメリカの民俗音楽や流行音楽を巧みに採り入れ、国民楽派を先取りしたような作風に興味津々。

バーバーのピアノ・ソナタはアメリカを代表する名作として多くのピアニストに愛奏されていますが、非常に難曲で、ことに終楽章のフーガは複雑ながら、ムルトフェルトは余裕の技巧で再現。バーバーの旋律美を表すノクターンもしっとりと歌わせます。一方、前衛的なジェフスキ、ニューエイジ風のグラスも巧みに性格を弾き分け、アメリカのピアノ曲の魅力を再認識させてくれます。

|

| |

AU 92670

(SACD HYBRID)

\2600 →\2390 |

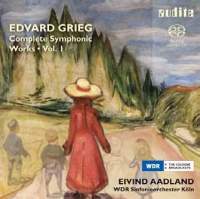

「グリーグ:管弦楽作品全集Vol.4/オードラン」

交響曲ハ短調EG 119

ピアノ協奏曲イ短調op.16 |

ヘルベルト・シュフ(ピアノ)

アイヴィン・オードラン(指揮)

ケルンWDR 交響楽団 |

パヌラの直弟子オードランによるグリーグ管弦楽曲全集第4

弾、気鋭シュフ独奏のピアノ協奏曲若書きの交響曲も聴きもの

録音:2013 年12 月9-13 日(交響曲)、2014

年2 月24-26 日(ピアノ協奏曲)/ケルン・フィルハーモニー(デジタル・セッション)[WDR

制作]/DDD、マルチチャンネル、ステレオ、62’40”

SACD ハイブリッド盤。グリーグと同じノルウェー出身の画家エドヴァルト・ムンクの「魅惑の森」(1903

年頃)をアレンジしたジャケットが印象的なオードラン&ケルンWDR

響による管弦楽曲全集シリーズの最新盤。全5

巻完結予定のうち、すでに3 枚がリリース済みで、名匠ヨルマ・パヌラの薫陶を授かったノルウェーの指揮者オードランによるグリーグの語法を体得した音楽作りと優秀録音で評判を呼んでいます。

第4 集は、ともにグリーグ唯一の交響曲とピアノ協奏曲という、ほとんど聴く機会のない作品と、屈指の人気作という対照的な組み合わせもユニークなプログラムとなっています。

生前は未出版で、ようやく1981

年になって蘇演された「交響曲」は、グリーグがデンマークのコペンハーゲンに居住していた時期の1863

年から64年にかけて、当時の師でデンマークを代表する交響曲作家ニルス・ヴィルヘルム・ゲーゼの勧めにより作曲されたもの。ゲーゼに師事する以前、グリーグはライプツィヒ音楽院に学んでいますが、作風的にはメンデルスゾーンやシュポーア、そしてシューマンの影響を指摘されています。

グリーグ自身は交響曲をドイツ音楽の影響が色濃いとして、「決して演奏してはならない」とまでスコアに書き込んだそうですが、むしろここではドイツのオーケストラによる演奏というところが作風にマッチしているといえるかもしれません。

グリーグが数年来あたためてきた国民音楽への思いが結実した「ピアノ協奏曲」は、交響曲から4

年後、1868 年に完成しています。ノルウェー民謡風の旋律、和声、リズムがじつに新鮮にひびき、全篇に亘り、抒情とロマンがほとばしる魅力いっぱいの傑作で、ソリストに起用されたのは、1979

年ルーマニアに生まれたドイツのピアニスト、ヘルベルト・シュフ。

カサグランデ国際ピアノ・コンクール、ロンドン国際ピアノ・コンクール、ウィーンのベートーヴェン国際ピアノ・コンクールと世界的なコンクールを制覇し、ソロ・アルバムをいくつか発表して好評を博してきたシュフは、2013

年にN 響の公演でリストの第1 番を弾き、大家の片鱗をみせつけていました。そのシュフの弾くグリーグの協奏曲ということでおおいに楽しみな内容といえるでしょう。

旧譜/第1弾

本場もの「ペール・ギュント」

指揮者アイヴィン・オードランの実力 |

AUDITE

AU 92651

(SACD HYBRID)

\2600 →\2390 |

アイヴィン・オードラン指揮&ケルンWDR 交響楽団

「グリーグ:管弦楽作品全集Vol.1

」

交響的舞曲集Op.64

劇付随音楽「ペール・ギュント」第1組曲Op.46

劇付随音楽「ペール・ギュント」第2組曲Op.55

リカルド・ノルドロークの思い出のための葬送行進曲EG

107 |

ケルンWDR 交響楽団

アイヴィン・オードラン(指揮) |

録音:2010 年10 月4-8 日ケルン・フィルハーモニー(デジタル・セッション)[WDR

制作]/DDD、マルチチャンネル、ステレオ、73’22”

久しぶりに生きのいい「ペール・ギュント」に出会った。

ノルウェーの指揮者アイヴィン・オードランの指揮、西ドイツ放送交響楽団の演奏。

この曲は人気があるわりに新録音が出ない。組曲形式の新録音はいつ以来だろう。

そしてノルウェーの指揮者というのもあまり見かけない。店主ひいきのオーレ・クリスティアン・ルードはノルウェーの指揮者だが、なかなかブレイクしない。

そうした中でノルウェーの若手指揮者がこの曲の新録音を出してくれたというのは、それだけで嬉しい。

・・・と思ったら、アイヴィン・オードラン、1956年生まれ。若手じゃなかった。フィンランドの強豪たち、サロネン、ミッコ・フランク、サカリ・オラモ、サラステ、ヴァンスカを送り出した名教師ヨルマ・パヌラに師事した実力派だった。

そのオードランの「ペール・ギュント」、完全なるお国ものということだが、われわれがノルウェー音楽に漠然と抱く文学的で内向的なイメージを崩す、エネルギッシュで大胆な演奏。ノルウェーにもいろんな人がいるだろうから、オードラン一人の演奏をとってこれが「真のノルウェー的解釈」というつもりはないが、想像以上にド派手で大スケールの演奏にはびっくりした。聴かせどころで決して物怖じしないのである。これでもかとたっぷり「ロマン」を前面に押し出してくる。「このくらいでやめておきます」という変な遠慮がないのは、やはりノルウェー人の誇りと自信がなせる技か。

今回の録音はAUDITEレーベルが贈る「グリーグ管弦楽曲全集第1弾」ということで相当力が入ってたんだろうけど、真っ向勝負でここまで聴かせてくれるオードランの力量は相当なものだと思う。要注意。

|

SACD ハイブリッド盤。

アイヴィン・オードランがケルンWDR

響を指揮してスタートさせるのは、祖国ノルウェーの大作曲家グリーグによる管弦楽曲全集。全5

巻予定の第1 弾ではグリーグの代表作「ペール・ギュント」の第1、第2

組曲のほか、正真正銘ノルウェーのメロディーやリズム素材を扱った「交響的舞曲集」と、さらに、グリーグが作曲家になる後押しをした親友でありながら、23

歳で夭折した「ノルドロークのための葬送行進曲」を収録しています。

メニューインに師事した経歴を持つオードランは、まず、ヴァイオリニストとしてベルゲン・フィルのコンサートマスター(1981

− 1989) を務めるいっぽうで、シベリウス・アカデミーでかのヨルマ・パヌラに指揮を師事していることから、ここでは師直伝の内容が期待されるところです。

また、オードランはトロントハイム交響楽団の首席指揮者&

アーティスティック・リーダー(2003

− 2010)

のポストを中心に、オスロ・フィル、スタヴァンゲル響、フィンランド放送響、スウェーデン放送響などその他のスカンジナビア圏の主要オケにも客演、さらにはヨーロッパのオケにもひんぱんに登場しており、ケルンWDR

響のほか、シュトゥットガルトSWR

響、ベルリン・ドイツ響などに客演しています。

|

|

| |

AU 92691

(SACD HYBRID)

\2600 →\2390 |

トリオ・テストーレが難曲チャイコフスキーとラフマニノフに挑戦!

(1)ラフマニノフ:

ピアノ三重奏曲第1番 ト短調「悲しみの三重奏曲」

(2)チャイコフスキー:

ピアノ三重奏曲 イ短調 Op.50「偉大な芸術家の思い出に」 |

トリオ・テストーレ

【フランチスカ・ピエッチ(Vn)、

ハンス・クリスティア・シュヴァイカー(Vc)、

ヒョンジョン・キム=シュヴァイカー(Pf) |

円熟のピアノ・トリオ、トリオ・テストーレが難曲チャイコフスキーとラフマニノフに挑戦!友人、先輩の死を悼んだ悲しみの作品

録音:2013 年10 月21,22 日/イエス・キリスト教会(ベルリン)/DDD、ディジパック仕様、64’54”

SACD ハイブリッド盤。結成から10

年を過ぎ、ますます円熟のアンサンブルを見せているピアノ三重奏団「トリオ・テストーレ」による最新アルバムは難曲チャイコフスキーとラフマニノフのピアノ三重奏曲です。

チャイコフスキーのピアノ三重奏曲

イ短調

Op.50 は1882 年チャイコフスキー42

歳の時の作品です。この長大な三重奏曲は2

つの楽章から構成されておりますが、変奏曲である第2

楽章は2 つの部分にわかれ、最後の変奏とコーダはそれだけで一部をなす大規模なものとなっております。通称『偉大な芸術家の思い出に』は、ニコライ・ルビンシテインへの追悼音楽から称され、全般的に悲痛で荘重な調子が支配的で感傷に彩られるチャイコフスキー独特の情緒をえがきだしております。高度な演奏技巧が要求されますが、当演奏はトリオ・テストーレの安定感のある堅実なアンサンブルを聴かせてくれます。

一方、ラフマニノフのピアノ三重奏曲第1

番は1892

年に作曲、初演されました。同2

番とともに「悲しみの三重奏曲」と称され、チャイコフスキーの死を悼んで作曲されたと言われております。ピアニストであったラフマニノフらしい、超絶のピアノ技巧と濃厚なロシア情緒に満ち溢れております。

【トリオ・テストーレ】

2000 年に結成された三重奏団。ヴァイオリニストのフランチスカ・ピエッチは11

歳でソロ・デビューを果たした早熟の名手で、1998

年から2002 年までヴッパータール響のコンミスを務めた後、2006

年から2010 年の間ルクセンブルク・フィルのコンミスを務めあげた逸材。チェロを担当するのはソ連の豪傑ペルガメンシコフの愛弟子、ハンス・クリスティア・シュヴァイカー。教育者としてもすでに活躍し、石坂団十郎をはじめ数多くの若手が師事を受けている。トリオの中では最も若手であるヒョンジョン・キム=シュヴァイカーも、2008

年ショパン国際ピアノコンクール

in ASIA 第1

位に輝いた韓国期待の実力派。国籍も年代も三者三様のトリオだが、アンサンブルの一体感は折り紙つき。2011

年に室内楽の音楽祭Mai-Klassik

を創始。団体名は、使用する弦楽器の制作者の名字がいずれも“テストーレ”

であることに由来している。(ヴァイオリンは1751

年カルロ・アントニオ・テストーレ製、チェロは1711

年カルロ・ジョゼッペ・テストーレ製を使用)

|

AURIS SUBTILIS

|

|

|

チェロ・ソナタ集

ベートーヴェン:チェロ・ソナタ第3番Op.69

ドビュッシー:チェロ・ソナタ

ショパン:チェロ・ソナタ |

マティアス・ランフト(チェロ)

小笠原智子(ピアノ) |

バンベルク交響楽団のチェリスト、マティアス・ランフト&小笠原智子夫妻によるチェロ・ソナタ集

録音:2014 年1 月イルムラー・ホール、オットー・フリードリヒ大学、バンベルク/日本語解説付

バンベルク交響楽団の第1 ソロチェリストであるマティアス・ランフトと、日本人ピアニスト小笠原智子夫妻によるアルバム。

ふたりの音楽活動で重要な作品、ベートーヴェンのチェロ・ソナタ第3

番を主軸に、ショパン、ドビュッシーのチェロ・ソナタを収録しています。ベートーヴェンのチェロ・ソナタ第3

番は、19 世紀のチェロ・ソナタの規範となった作品で、チェロ奏者として大切なレパートリーであります。マティアス・ランフトも演奏する度に新しい発見があり、いつでも新鮮な気持ちで取り組めると語っています。またピアノとチェロが旋律楽器として同等に扱われるショパン、自由な形式でしなやかに書かれたドビュッシー、3

つの作品が一つの環となり、完結したアルバムです。

マティアス・ランフト(チェロ)

ハンブルク音楽大学、フライブルク音楽大学で学び、後に米・インディアナ大学でシュタルケルに師事。1985

年にバンベルク交響楽団に入団、1991

年から現在に至るまで第1

ソロチェリストとして活躍している。使用楽器は1695

年製作ジョヴァンニ・グランチーノ。

小笠原智子(ピアノ)

東京芸術大学卒業後渡独。ベルリン芸術大学、フライブルク音楽大学を卒業。在学中、全ドイツ音楽大学コンクールで第1

位を獲得。ヨーロッパ各地でコンサート活動をしている。ソロだけではなく室内楽分野でも才能を発揮している。 |

BIS

|

|

BIS SA 2077

(SACD HYBRID)

\2700→\2490

|

ウォルトンとヒンデミットの協奏曲を録音!

ウォルトン:

(1)チェロ協奏曲(1955-56)

(2)パッサカリア〜チェロ独奏のための(1979-80)

ヒンデミット:

(3)チェロ協奏曲(1940)

(4)無伴奏チェロ・ソナタOp.25-3(1922-23) |

クリスチャン・ポルテラ(チェロ)

(1)(3)フランク・シップウェイ(指揮)

サン・パウロ交響楽団 |

トリオ・ツィンマーマンのチェリスト、ポルテラ、ピアティゴルスキーに捧げられたウォルトンとヒンデミットの協奏曲を録音!

録音:(1)(3)2013 年7 月/サラ・サン・パウロ、(2)(4)2013

年8 月/ストックホルム音楽アカデミー(スウェーデン)/DDD、5.0

Surround Sound、69’44”

SACD ハイブリッド盤。トリオ・ツィンマーマンのチェリストとして近年目覚ましい活躍のクリスチャン・ポルテラ。BIS

レーベルでの前作、バーバーのチェロ協奏曲(BIS

SA 1827)では圧倒的な技術と豊かな表現力で作品の魅力を再発見させてくれました。期待の新録音はウォルトンとヒンデミットです。

ウォルトンとヒンデミットは親交が深く、1929

年10 月にヒンデミットがウォルトンのヴィオラ協奏曲の世界初演を行って以来良好な友人関係が続き、音楽家としてお互いに尊敬し合っていました。ここに収められたチェロ協奏曲はともにピアティゴルスキーに捧げられました。ウォルトンのチェロ協奏曲は、シャルル・ミュンシュ指揮、ボストン交響楽団の定期で行われ、その後もピアティゴルスキーによって知名度を高めた作品です。一方、ヒンデミットのチェロ協奏曲(1940)は大戦を避けてアメリカに移住した年の作品で、初演は翌1941

年2 月にセルゲイ・クーセヴィツキーの指揮で行われました。これら20

世紀を代表するチェロ協奏曲をポルテラの安定した技術と抜群の表現でお楽しみいただけます。

このアルバムには両者の無伴奏チェロ作品も収録されております。ヒンデミットのソナタはバロック時代の形式に現代音楽の響きを融和させた作品です。一方、瞑想的なウォルトンのパッサカリアは、晩年の作品の一つです。 |

| |

BIS SA 2117

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490

|

ジョナサン・プロウライト、ブラームスの第2弾登場!

ブラームス:

(1)ピアノ・ソナタ第2番 嬰ヘ短調

Op.2

(2)創作主題による変奏曲 Op.21-1

(3)3つの間奏曲 Op.117

(4)スケルツォ 変ホ短調 Op.4 |

ジョナサン・プロウライト

(ピアノ/ Steinway D) |

イギリスの名手ジョナサン・プロウライト、ブラームスの第2弾登場!

録音:2014 年1 月/ポットン・ホール(サクスンダム)/DDD、5.0

Surround Sound、76’24”

SACD ハイブリッド盤。「優しさと力強さを兼ね備えたピアニスト」と称されるイギリスの名手、ジョナサン・プロウライト。近年は、イギリスのレーベルより珍しい編曲モノを積極的にレコーディングしておりますが、BIS

レーベルからはブラームスのピアノ独奏曲をリリースしております。プロウライトがブラームスというと意外な感じもしますが、30

歳の頃にブラームスのアルバムをリリースし、またリサイタルでも定期的にとりあげていることからブラームスは重要なレパートリーであることがわかります。第2

弾となる当アルバムにはピアノ・ソナタ第2

番、創作主題による変奏曲、3

つの間奏曲、そしてスケルツォが収録されました。1959

年生まれのプロウライトは今日稀少になりつつあるこの渋く味わい深い独特な芸風を受け継ぐ名手として貴重な存在と言え、50

代中ごろとなった今、最も充実した演奏を聴かせてくれます。とりわけブラームスの晩年の傑作3

つの間奏曲Op.117 では、プロウライトの渋みと味わいを堪能できます。好評の第1

弾(ブラームス:ピアノ・ソナタ第3

番、ヘンデルの主題による変奏曲

(BIS SA 2047))と合わせてお楽しみ下さい。 |

| |

|

BIS SA 2108

(SACD HYBRID)

\2700

|

トリオ・タンゴフォリア

ピアソラ:

(1)「ブエノス・アイレスの四季」 (2)「天使のミロンガ」

(3)「リベルタンゴ」(4)「デカリシモ」/

(5)「忘却」 (6)「さよなら、父さん」

(7)ファン・カルロス・コビアン:「私の隠れ家」

アニバル・トロイロ:(8)「最後の酔い」 (9)「スーロ」

(10)ルシオ・デマーレ:「マレーナ」

(11)ガルデル:「帰郷」

(12)クリスチャン・リンドベルイ:「冬至祭」

(編曲:トリオ・タンゴフォリア)

|

トリオ・タンゴフォリア

【クリスチャン・リンドベルイ(トロンボーン)、

イェンス・リンドベルイ(バンドネオン)、

ローランド・ペンティネン(ピアノ)】 |

リンドベルイ率いるトリオ・タンゴフォリアによるバンドネオンの最高傑作集!

録音:2013 年12 月/ストックホルム音楽アカデミー/DDD、5.0

Surround Sound、72’26”

SACD ハイブリッド盤。BIS レーベルを代表するクリスチャン・リンドルイが、バンドネンオンのイェンス・リンドベルイそしてピアノのローランド・ペンティネンと組んだ“トリオ・タンゴフォリア”

で録音!収録内容はその名の通りのタンゴ尽くしで、バンドネオンの神、ピアソラの「リベルタンゴ」、「ブエノス・アイレスの四季」「忘却」をはじめ、ガルデルの「帰郷」、コビアンの「私の隠れ家」など充実の選曲です。またリンドベルイ作の「冬至祭」はピアソラへのオマージュで、このトリオでの演奏のために書かれた力作です。熱い熱いタンゴの世界をご堪能ください!なお、ここに収録された作品はトリオ・タンゴフォリアによって編曲されております。 |

| |

|

BIS SA 1837

(SACD HYBRID)

\2700→\2490

|

ラン・シュイによるきらめくドビュッシー

ドビュッシー:

(1)管弦楽のための映像(映像第3集)

(2)牧神の午後への前奏曲

(3)海-3つの交響的スケッチ |

ラン・シュイ(指揮)

シンガポール交響楽団 |

録音:(3)2004 年8 月、(1)2009 年7 月、(2)2013

年7 月/エスパラネード・ホール(シンガポール)/DDD、5.0

Surround Sound、76’48”

SACD ハイブリッド盤。今やBIS

レーベルを代表する演奏者となったラン・シュイ(水藍)とシンガポール交響楽団の最新アルバムはドビュッシーの管弦楽曲集です。2004

年にレコーディングされた「海」は既発アルバムに収録されておりますが、2009

年録音の「映像」と2013 年録音「牧神の午後への前奏曲」は初出音源で、ともにラン・シュイの明るくきらめくようなオーケストレーションはドビュッシーの作品にもマッチしており好印象を受けます。

シンガポールを代表する国立オーケストラである当団は、1997

年、アメリカでの活動にも実績があった中国人指揮者、ラン・シュイを音楽監督に迎え、世界的に活躍するオーケストラに成長しました。レコーディングにも積極的で、チェレプニンの交響曲全集の世界初録音は特に高い評価を得ました。今後も活躍にも注目です。 |

| |

|

BIS 2070

\2600→\2390

|

近年再評価されているレイフスの室内楽的作品集

ヨウン・レイフス(1899-1968):

(1)スケルツォ協奏曲 Op.58(1964)

(2)五重奏曲 Op.50(1960)

(3)「田園」の主題による変奏曲

Op.8(1920-30、1937)

(4)エレジー Op.35(1947) |

マルシャル・ナルドー(フルート&ピッコロ)

エイナル・ヨウハンネソン(クラリネット)

ルーナル.H.ヴィルベルグソン(バスーン)

インガ・ロウス・インゴウルスドウッティル(チェロ)

ソウルン・グヴズムンスドウッティル(メゾ・ソプラノ)

シーグルレイグ・エズヴァルスドウッティル(ヴァイオリン)

ルート・インゴウルスドウッティル(ヴァイオリン)

ソウルン・オウスク・マーリノウスドウッティル(ヴィオラ)

ベルンハルズル・ヴィルキンソン(指揮)

レイキャヴィーク室内管弦楽団、男性合唱団 |

録音:2002 年5 月、2004 年11 月、2005 年5

月/ヴィージスターザ教会、ハブナルフィヨルド、ラングホルト教会、レイキャヴィーク(アイスランド)/DDD、55’18”

BIS レーベルが力を入れているアイスランドの作曲家ヨウン・レイフスの最新盤はSmekkleysa

レーベルからのライセンス盤で、室内楽作品を中心にレイフスの中期、後期の作品が収録されました。レイフスの音楽の特徴である独特な楽器選択、強烈な音響、そして母国の伝統音楽に基づく不思議な世界がこれら室内楽作品にも表れております。

1920 年から作曲にとりかかった「田園」の主題による変奏曲

はベートーヴェンの交響曲第6 番「田園」をモティーフにしたレイフス、ライプツィヒ時代の作品です。また「エレジー」は1947

年に娘を水難事故で亡くした悲しみから作曲された作品でメゾ・ソプラノとヴァイオリンとのかけあいが非情な悲しみを表現した作品です。アイスランドの民俗音楽を取込んで作曲を行ったはじめての作曲家として言われているレイフスの独自の世界をお楽しみください。なお、当盤はBIS

レーベルによりリマスタリングされております。 |

| |

BIS SA 2000

(9SACD HYBRID)

\10800 →\9990 |

ブラウティハム、フォルテピアノによる

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ全集(全32曲)

|

ロナルド・ブラウティハム(フォルテピアノ) |

Disc-1(81’ 04”)

ピアノ・ソナタ

第1番 ヘ短調 Op.2-1、第2番

イ長調 Op.2-2、第3番

ハ長調 Op.2-3

第19番 ト短調 Op.49-1、第20番

ト長調

Op.49-2

Disc-2(81’ 35”)

ピアノ・ソナタ

第4番 変ホ長調 Op.7、第5番

ハ短調 Op.10-1、

第6番 ヘ長調 Op.10-2、第7番

ニ長調

Op.10-3

Disc-3(69’ 52”)

ピアノ・ソナタ

第8番 ハ短調 Op.13「悲愴」、第9番

ホ長調

Op.14-1、

第10番 ト長調 Op.14-2、第11番

変ロ長調

Op.22

Disc-4(73’ 38”)

ピアノ・ソナタ

第12番 変イ長調 Op.26、第13番

変ホ長調

Op.27-1、

第14番 嬰ハ短調 Op.27-2「月光」、第15番

ニ長調 Op.28「田園」

Disc-5(67’ 49”)

ピアノ・ソナタ

第16番 ト長調 Op.31-1、第17番

ニ短調

Op.31-2「テンペスト」、

第18番 変ホ長調 Op.31-3

Disc-6(73’ 04”)

ピアノ・ソナタ

第21番 ハ長調 Op.53「ワルトシュタイン」、第22番

ヘ長調 Op.54、

第23番 ヘ短調 Op.57「熱情」、第24番

嬰ヘ長調 Op.78、第25番 ト長調

Op.79

Disc-7(69’ 17”)

ピアノ・ソナタ

第26番 変ホ長調 Op.81a「告別」、第27番

ホ短調 Op.90、

第29番 変ロ長調 Op.106「ハンマークラヴィア」

Disc-8(77’ 09”)

ピアノ・ソナタ

第28番 イ長調 Op.101、第30番

ホ長調

Op.109、

第31番 変イ長調 Op.110、第32番

ハ短調 Op.111

Disc-9(60’ 54”)

3つの選帝候ソナタ WoO.47、ソナチネの2楽章

WoO.50、2つのソナチネ Anh.5、

2つの作品(オルフィカ)、やさしいソナタ

WoO.51 |

フォルテピアノ界の巨匠ブラウティハムによるベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集がBOX

で登場!時代楽器のレプリカを使用したこだわりの演奏

録音:2003 年8 月(Disc3)、2004年8

月(Disc1&2)、2005

年8 月(Disc4&5)、2007 年8

月(Disc6&7)、2008

年8 月(Disc8&9)/エステローケル教会(スウェーデン)

SACD ハイブリッド盤。フォルテピアノ界の巨匠、ロナルド・ブラウティハムによるベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集が早くもBOX

で登場致します。

当シリーズは2003 年よりスウェーデンのエステローケル教会にて毎年8

月に録音をしており、ソナタ全32

曲に関しては2008年に全録音が完成に到りました。快活明瞭なアプローチが魅力のブラウティハムですが、当ベートーヴェンは作品年代に合った解釈で、当時の趣きを表現しております。

楽器は作曲された時代のレプリカで、ポール・マクナルティ製作による3

台のフォルテピアノを使用しております。マクナルティ製作の楽器を使用して演奏・録音していることについてブラウティハムは「マクナルティは古い楽器を研究して、それを新しく作り出してくれるという点だけでなく、彼の製作したレプリカを演奏していると、演奏解釈の面でも新しいインスピレーションを得ることができる」と語っており、ブラウティハムがイメージする最善の状態の楽器を使用することで、ごく自然な雰囲気を作り出していることがわかります。フォルテピアノによるベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集決定盤登場と言えましょう。

なお、当BOX にはピアノ・ソナタ全32

曲(ベートーヴェン:ピアノ独奏曲全集Vol.1

〜 8)及び初期作品集(ベートーヴェン:ピアノ独奏曲全集Vol.9)が収められており、その他の様々な作品集(ピアノ独奏曲全集Vol.10

〜 15[ 現時点でVol.13 までリリース])は含まれておりません。 |

| |

BIS SA 1989

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490 |

ダウスゴーによるシューベルト交響曲集完結!

シューベルト:

(1)交響曲第1番 ニ長調 D.82

(2)「葬送行進曲」〜歌劇「アドラスト」(未完)D.137

より

(3)交響曲第2番 変ロ長調 D.125

(4)「ロザムンデ序曲」 D.644 |

トーマス・ダウスゴー(指揮)

スウェーデン室内管弦楽団 |

録音:2013 年6 月/エレブルー・コンサートホール(スウェーデン)/DDD、5.0

Surround Sound、76’ 39”

SACD ハイブリッド盤。鮮烈オーケストレーションで現代的感覚満点のシューベルトを表現しているダウスゴーとスウェーデン室内管弦楽団による交響曲シリーズの最終となる第4

弾が早くも登場です。

交響曲第1 番はシューベルトの現存する完成された最初の交響曲で、シューベルトが習得したハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンといった諸先輩作曲家からの影響をはっきりと示した作品です。しかしその中にもシューベルトの独創性がいたるところにあらわれた交響曲です。

一方、交響曲第2 番は第1 番と様式的には似ているものの形式面で充実し、奏者たちが演奏を楽しめるような配慮も示しはじめた初期の傑作です。

ダウスゴーは1997 年にスウェーデン室内管弦楽団の音楽監督し就任して以来BIS

やSIMAX レーベルに積極的に録音しています。シューマン、ベートーヴェンの交響曲集は極めて大胆な解釈は絶賛されており、このシューベルトの交響曲集もダウスゴーの代表の一つとなりましょう。 |

| |

BIS SA 2126

(SACD HYBRID)

\2700 |

弦楽のための作品集

(1)プロコフィエフ(バルシャイ編):束の間の幻影Op.22(全15曲)

(2)ヒンデミット:弦楽のための5つの小品Op.44

の4

(3)ウェーベルン:弦楽のための5楽章Op.5

(4)バルトーク:弦楽のためのディヴェルティメント |

テリエ・トンネセン(指揮)

カメラータ・ノルディカ |

弦楽オーケストラの美しさと表現力を再認識、トンネセンの神業

録音:(1)2006 年2 月 (1)-(3)2012

年3 月/スウェーデン/DDD、5.0

Surround Sound、68’ 35”

SACD ハイブリッド盤。弦楽オーケストラの神様テリエ・トンネセンが、手兵カメラータ・ノルディカの能力を最大限に発揮させたアルバムの登場です。

ルドルフ・バルシャイは、1962

年にプロコフィエフのピアノ小品集「束の間の幻影」の全20

曲中15 曲を弦楽オーケストラ用に編曲しました。

バルシャイの編曲といえばショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲第8

番による「室内交響曲」が有名ですが、「束の間の幻影」も凝りに凝った素晴らしい出来。BISの高音質録音により、不思議な音響効果を堪能できます。

ヒンデミットの教育用作品も抜群の巧さ。またバルトークの名作の激しさが圧巻、爆発するようなエネルギーで迫ってきます。オーディオ・チェック用にも最適です。 |

| |

|

|

コペンハーゲン・リサイタル

(1)グリンカ:エレジー

(2)ダルゴムィシスキー:私は悲しい

(3)チャイコフスキー:舞踏会のざわめきの中で/ただ憧れを知る者が

(4)レベデフ:演奏会用アレグロ

(5)テレマン:ソナタ ヘ短調TWV

41:F1

(6)シューマン:アダージョとアレグロOp.70

(7)ダニエル・シュニーダー:1941

年冬

(8)セーアン・ヒュルゴー:コンチェルト・ボレアリス

(9)トーラ・ボルク:空が暗くなり |

シュテファン・シュルツ(バス・トロンボーン)

富所小織(ピアノ) |

超人的なテクニックとバス歌手なみの歌ごころ、シュテファン・シュルツ第2

弾。

録音:2012 年11 月/スタジオ4

DR コンサートホール(コペンハーゲン)/DDD、58’

40”

ベルリン・フィルのバス・トロンボーン奏者を務めるシュテファン・シュルツ。名実ともに世界一のバストロ奏者である彼が、2008

年の「ベルリン・リサイタル」(BIS1824)

から4

年を経て、待望の第2 弾「コペンハーゲン・リサイタル」をリリース。

叙情的なロシア歌曲をシュルツ一流の歌ごごろで披露した後、難技巧とラフマニノフ調の旋律美にあふれたレベデフで妙技をたっぷり堪能させてくれます。

スイス出身のシュニーダー作品は、第2

次世界大戦中の出来事を題材とし、激しい戦闘とその後の不気味な静けさを対比させています。

デンマークのヒュルゴーは、映画や商業音楽の世界で活躍する中堅作曲家。2001

年作曲のトロンボーンとウィンド・オーケストラのためのラプソディを、シュルツのリクエストでバス・トロンボーンと管弦楽のために書き直し、「コンチェルト・ボレアリス」としました。バス・トロンボーンの優しく甘い音を堪能できます。バストロ関係者必携の1枚。 |

| |

|

|

マクミラン:室内オペラ「慈悲」(2009/10)

+ シューベルト

(オーケストレーション:デーヴィッド・アングス):

ハガルの嘆き |

アブラハム:デーヴィッド・クラヴィッツ(バリトン)

ハガール:ミシェル・トレイナー(ソプラノ)

サラ:クリスティーン・エイブラハム(ソプラノ)

3人の旅人:デーヴィッド・マクファーリン(バリトン)

ニール・フェッレイラ、

サミュエル・レヴァイン(テノール)

ブレット・ホジドン(ピアノ)

デーヴィッド・アングス(指揮)

ボストンリリックオペラ管弦楽団 |

90歳で出産した創世記のサラの記述によるマクミランのオペラ登場

録音:2013年2 月6-7, 13日/アーチスツ・フォー・ヒューマニティ・エピセンター(ボストン)/DDD、58’

55”

1959 年生まれのジェームズ・マクミランは、日本でも宗教合唱曲で人気を誇っています。彼がボストンリリックオペラの依頼で2009

年から10 年にかけて作曲した室内オペラ「慈悲」も旧約聖書創世記のアブラハムとサラの逸話に基づいた、マクミランらしい作品。

内容は、アブラハムとサラ夫妻は子宝に恵まれず、サラの提案で女奴隷ハガルにアブラハムの子を孕ませますが、母となったハガルはサラを侮り始めます。その後3

人の旅人が現れ、89 歳のサラが妊娠することを予言します。10

歳年上(!) のアブラハムは99 歳で割礼を受け(!!)、100

歳(!!!) で子作りに成功します。

ここでは、サラ母子を侮蔑したかどで追放されたハガル母子が砂漠を彷徨いながら、子供に水をと嘆くエピソードをシューベルトの同名の歌曲で提示した後、上記の受胎話を5

人の出演者でマクミランが淡々と描きます。真面目な聖書の話ながら、思わず聴いてみたくなるストーリーと申せましょう。 |

| |

BIS SA 2061

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490 |

ピッカードの話題作を

アイカンゲル=ビョルスヴィーク・ムシークラーグの演奏で

ジョン・ピッカード:

(1)エデン〜ブラス・バンドのための

(2005)

(2)交響曲第4番「ガイア交響曲」(1991-2003) |

アンドレアス・ハンソン(指揮)

アイカンゲル=ビョルスヴィーク・ムシークラーグ |

ブラス関係者注目、ピッカードの話題作を名人団体アイカンゲル=ビョルスヴィーク・ムシークラーグの演奏で

録音:2013 年6 月/アイッツボーグ教会(ベルゲン)/DDD、5.0

Surround Sound、81’ 09”

SACD ハイブリッド盤。注目の英国作曲家ジョン・ピッカード(1963-)。今回はブラス作品集ですが、神話を題材にしていて興味津々。「エデン」は2005

年の全英ブラスバンド選手権の決選用課題曲として作曲されたもので、スコアには「失楽園」(渡辺淳一のではなくミルトンの方)の最終行が記されています。アダムとイヴがヘビにそそのかされてチエの実を食べてしまう有名なエピソードなどが描かれています。

「ガイア交響曲」は交響曲第4

番で、ブラスと打楽器のための演奏時間65

分に及ぶ大作。最初は1991 年にウェールズ・ユース・ブラスバンド振興会からの委嘱で、第2

楽章「野火」を作ったことに始まり、増築するように拡大し、12

年かけてこの形に落ち着きました。ガイアとはギリシャ神話の女神で、人類の祖先ともいわれます。

興味深いのは、「野火」の4年後に同振興会から委嘱された第4楽章「石の男たち」。イギリス南部の有名なストーンヘンジを題材とし、「秋の朝」「冬の午後」「春の夕暮れ」「夏の夜/夜明け」の4

部に分かれています。ストーンヘンジとは巨大な石を並べた古代遺跡で、おそらく信仰か儀式のためのものと言われていますが、夏至の朝、太陽の最初の光が、石の配置の中央に直接当たることとなっていて、この作品もその光線の描写で終結します。 |

| |

BIS SA 2036

(SACD HYBRID)

\2700 |

聴き手を非現実の季節に誘う、アホのテルミン協奏曲

カレヴィ・アホ:

(1)ホルン協奏曲 (2011)

(2)テルミン協奏曲「八季」

(2011)

+カロリナ・アイク、カレヴ・アホの協奏曲を弾く

(ビデオ・クリップ) |

(1)アンヌ・サルミネン(Hrn)

(2)カロリナ・アイク(テルミン)

ヨーン・ストルゴーズ(指揮)

ラップランド室内管弦楽団 |

録音:2013 年1 月/コルンディ文化センター(フィンランド)/DDD、5.0

Surround Sound58’ 28”

SACD ハイブリッド盤。精力的な作曲活動を行うカレヴィ・アホ。オーケストラすべての楽器のために協奏曲を書くことをライフ・ワークとしていて、18

作目が2011 年のホルン協奏曲。2009

年4 月に創立100

周年を迎えたラッペーンランタ市管弦楽団のコンサートを聴いたアホは、同オーケストラのホルン奏者アンヌ・サルミネンの演奏に強い印象を受けました。そこでアホは彼女のためにホルン協奏曲を作りたいと申し出て、2011

年の5 月から6月にかけて作曲、2012

年1 月に初演されました。独奏者は指揮者の脇に立つのではなく、最初は舞台裏、さらにオケの背後を左から右に動き、舞台前面に登場します。音像の動きも効果的です。

テルミン協奏曲は、2010 年2

月にワシントンでレーラ・アウエルバッハの交響曲第1

番の初演を聴いたアホが、作品中でテルミン演奏を披露したカロリナ・アイクから頼まれ、彼女から楽器の機能と効果の教えを受けつつ2011

年秋に作曲。テーマにしたのは四季ではなく八季。「秋」「秋の色」「黒い雪」「闇のクリスマス」「冬の霜」「雪塊」「雪解け」「真夜中の太陽」という冬もしくは北欧独特の季節感をテルミンの非現実的な響きが表現。カロリナ・アイクの魔術的演奏に陶酔させられます。 |

| |

BIS SA 1870

(SACD HYBRID)

\2700 |

ブリテン第3弾はシンプル・シンフォニーを含む初期傑作集

ブリテン(1913-76):

(1)シンプル・シンフォニー

Op.4

[I.「騒がしいブレー」/II.「陽気なピツィカート」/

III.「感傷的なサラバンド」/IV.「浮かれた終曲」](1933-34)

(2)ラプソディ(1929)

(3)小弦楽四重奏曲(1930)

(4)幻想曲 ヘ短調(1932)

(5)弦楽四重奏曲 ヘ長調(1928) |

エンペラー四重奏団

[マーティン・バージェス(1st

vn)、

クレア・ヘイズ(2nd vn)、

フィオナ・ボンズ(va)、

ウィリアム・スコフィールド(vc)] |

エンペラー四重奏団によるブリテン第3弾はシンプル・シンフォニーを含む初期傑作集

録音:2011 年4 月/ポットンホール、サフォーク、イングランド/DDD、5.0

Surround Sound、74’36”

SACD ハイブリッド盤。エンペラー四重奏団による20

世紀を代表するイギリスの作曲家ブリテンの弦楽四重奏曲集の第3

弾は、初期の傑作シンプル・シンフォニー

Op.4

を含む20 歳までに作曲された弦楽四重奏の作品です。

シンプル・シンフォニー Op.4

は、ブリテン20

歳のときに作曲され、弦楽オーケストラまたは弦楽四重奏のための4

楽章から成る楽曲(I.「騒がしいブレー」II.「陽気なピツィカート」III.「感傷的なサラバンド」IV.「浮かれた終曲」です。15

分ほどの作品ですがそれぞれに個性をもち、とりわけ第2

曲「陽気なピツィカート」は非常に印象的です。また、小弦楽四重奏曲は16

時に作曲したとは思えぬほどの完成度で、親しみやすさを排した力作と言えましょう。

イギリス期待の俊英エンペラー四重奏団、生き生きとした躍動感と緻密なアンサンブルが魅力です。ブリテンの弦楽四重奏曲集第1

弾(BIS SA1540)、第2 弾(BIS

SA 1570)をはじめ、マルチヌー弦楽四重奏曲(BIS

1389)、ベートーヴェンの弦楽四重奏曲集(BIS

1511)など、BIS レーベルに様々な作品を収録したアルバムをリリースしております。 |

| |

|

|

C.P.E.バッハ(1714-88):鍵盤独奏曲全集 Vol.28

6つのソナタ 第2続編Wq.52より

(1)ソナタ第1番 変ホ長調 Wq.52-1(H.50)

(2)ソナタ第2番 ヘ長調 Wq.52-2(H.142)

(3)ソナタ第3番 ト短調 Wq.52-3(H.158)

(4)ソナタ第3番 Wq.52-3より第1楽章

異稿

(5)ソナタ ヘ長調 Wq.62-24(H.240)

(6)ソナタ ハ短調 Wq.60(H.209) |

ミクローシュ・シュパーニ(クラヴィコード) |

シュパーニによるC.P.E.バッハ鍵盤独奏曲の第28弾

録音:2013 年7 月/キーゼル・ホール(シント・トロイデン、ベルギー)/DDD、73’47”

C.P.E. バッハの鍵盤独奏曲全集第28

弾は6

つのソナタ第2 続編よりソナタ第1

番~3 番、ソナタ

ヘ長調 Wq.62-24 そして、ソナタ

ハ短調 Wq.60です。演奏はシリーズ当初から担当しているミクローシュ・シュパーニです。この録音は作品の現存する資料と正統的な演奏習慣の徹底した研究に基づいた賜物です。 |

| |

BIS 9046

(4CD)

\5200 →\4790 |

BIS が誇る名盤からのお買い得セット最新盤

モーツァルトのクインテット集

モーツァルト:

Disc 1[66’28”]

(1)弦楽五重奏曲第1番

変ロ長調K.174

(2)弦楽四重奏曲第2番

ハ短調K.406

Disc 2[71’15”]

(3)弦楽五重奏曲第3番ハ長調K.515

(4)弦楽四重奏曲第5番ニ長調K.593

Disc 3[71’00”]

(5)弦楽五重奏曲第4番ト短調K.516

(6)弦楽四重奏曲第6番

変ホ長調K.614

Disc 4[79’17”]

(7)ピアノと管楽のための五重奏曲変ホ長調K.452

(8)クラリネット五重奏曲イ長調K.581

(9)ホルン五重奏曲

変ホ長調 K.407 |

|

(1)-(6)今井信子(ヴィオラ)

オルランド四重奏団

(7)スティーヴン・ハフ(ピアノ)

ベルリン・フィル木管五重奏団

(8)マルティン・フレスト(クラリネット)

ヴェルターヴォ弦楽四重奏団

(9)アンサンブル・ヴィラ・ムジカ |

今井信子も参加した弦楽五重奏曲など充実の内容

セッション録音:(3)-(6)1989

年1 月1-7

日、(1)(2)1989 年12 月、デルフト・カトリック教会、オランダ (7)2000

年2 月/テルデック・スタジオ、ベルリン、ドイツ (8)2002

年11 月/ストックホルム、スウェーデン (9)2003

年11 月/ドイツ/DDD、4h48’00”

BIS が誇る名盤からのお買い得セット最新盤は、モーツァルトの五重奏曲集です。弦楽五重奏曲では名手オルランド四重奏団と今井信子が共演。非常に上品な音色で、格調高いモーツァルトを披露しております。このほかピアノと管楽のための五重奏曲ではスティーヴン・ハフとベルリン・フィル木管五重奏団が、クラリネット五重奏曲ではBIS

レーベルが誇るマルティン・フレスト、ヴェルターヴォ弦楽四重奏団がそれぞれ演奏しており、充実のセットと言えましょう。 |

BONGIOVANNI BONGIOVANNI

|

|

|

ニコリーニの「双子の姉妹」世界初録音!

ニコリーニ:「双子の姉妹」 |

伊藤佐智馨(S ジャンニーナ)

アロイザ・アイセンベルク(S ジューリア)

イ・ミンホ(Br ル・ブロ氏)

シャラン・ケリー(T アルリーゴ伯爵)

ダヴィデ・ロッカ(Bs トラモンターナ侯爵)

キム・ソンチョン(T ボンベッタ氏)

ミモザ・ラーマ(Ms ジャコメッタ)

イ・ドンヨプ(Br ティンパノ)

ロベルト・トロメッリ(指揮)

アミルカーレ・ザネッラ管弦楽団 |

日本人ソプラノ伊藤佐智馨が主役プレ・ロッシーニ世代の人気作曲家、ニコリーニの「双子の姉妹」もちろん世界初録音!

録音:2012 年4 月28 日、ピアチェンツァ/92’

36”

ジュゼッペ・ニコリーニ(1762—1842)は、チマローザより12

歳下の世代のイタリアの作曲家。1790

年代から活動を始め、19

世紀初頭には人気の高いオペラ作曲家でしたが、1820

年代に30 歳も年下のロッシーニが大人気になると、徐々にオペラの活動から離れ、1830

年代以降は宗教音楽を活動の主に据えます。今日での上演は極めて稀で、オペラのCD

はBongiovanni から発売された「確かめられた嫉妬」(GB2415

2CD)と「水車屋の恋」(GB2443

2CD)があったくらいです。「双子の姉妹」は、1808

年にローマで初演された喜劇オペラ。オリジナルは2

幕仕立てでしたが、後に1 幕に直され、こちらが人気を博しました。ここでも1

幕版が用いられています。

ニコリーニの生地ピアチェンツァでは度々彼のオペラが上演されており、これも2012

年4 月28 日、ピアチェンツァ市立劇場での上演のライヴ録音です。

主役のジャンニーナを、日本人ソプラノ、伊藤佐智馨

(いとうさちか)が歌っています。伊藤は神奈川県出身、ピアチェンツァで学び、イタリアやスペインで活動しています。

ニコリーニ「双子の姉妹」 簡単なあらすじ

トラモンターナ侯爵にはジューリアとジャンニーナという双子の姉妹の姪がいた。侯爵はおバカなジューリアを可愛がる一方、利発なジャンニーナは召使同然に扱っていた。ジューリアはアルリーゴ伯爵と愛し合っているのだが、トラモンターナ侯爵はジューリアを若いパリの侯爵ル・ブロ氏と結婚させることにしてしまった。それを聞いたジャンニーナは、ル・ブロ氏が双子の存在を知らないことを利用して、自分が結婚相手として振舞うことを思いつく。ル・ブロ氏が到着すると、ジャンニーナは首尾よく彼の気持ちを引き付けてしまう。アルリーゴ伯爵はジューリアがル・ブロ氏と結婚するというので立腹する。ル・ブロ氏は、ジューリアからは愛を拒まれ、ジャンニーナからは愛を確かめられ、二人を同一人物と思っているのですっかり混乱してしまう。ようやくトラモンターナ侯爵は事態を飲み込み、ジューリアとアルリーゴ伯爵、ジャンニーナとル・ブロ氏の結婚を認める。 |

| |

GB 2300

(2CD →1CD 価格)

【値下げ再プレス】

\2500

|

「不可触民の男」唯一の録音が値下げして再登場!!

ドニゼッティ:「不可触民の男」 |

アレッサンドロ・ヴェルドゥッチ(アケバレ)

パトリツィア・チーニャ(S ネアラ)

マルツィン・ブロニコウスキ(ザレーテ)

フィリッポ・ピーナ・カスティリョーニ(イダモーレ)

アンドレア・ブラジョット(エンプサーレ)

ナーラ・モンテフスコ(ザイデ)

マルコ・ベルドンディーニ(指揮)

プロ・アルテ・マルケ管弦楽団

メツィオ・アゴスティーニ合唱団 |

ドニゼッティの問題作、インドの悪名高い差別制度を扱った「不可触民の男」唯一の録音が値下げして再登場!!

録音:2001 年4 月、ファエンツァ/録音:2001

年4 月、ファエンツァ

ドニゼッティの問題作の唯一の全曲録音が廉価復活。「不可触民の男」は、1829

年1 月にナポリで初演されたオペラ。不可触民

paria というのは、悪名高いインドのカースト制度でカーストにすら入れられない最下層民ダリットのことで、現代に至るまで非常に過酷な差別に遭っています。これに取材したフランスの作家カシミール・ドラヴィーニュの悲劇を原作とするオペラです。

バラモンの高僧アケバレの娘ネアラは、英雄イダモーレと相愛だが、イダモーレは不可触民の老人ザレーテの行方不明の息子だった。イダモーレと再会したザレーテは、自分たちを弾圧してきた支配層に属するネアラと息子が愛し合っていることに腹を立てる。悩んだイダモーレはネアラに自らの素性を明かすが、彼女の愛は変わらない。二人の結婚式が執り行われていることを知ったザレーテは、乱入しようとして捕らえられ処刑されることになり、イダモーレは皆の前で自分がザレーテの息子だと明かし父と運命を共にする、というもの。

初演はほどほどの成功で、その後埋もれてしまっていました。ドニゼッティはこのオペラの素材の多くを1830

年代の作品に再利用しています。

この唯一の録音では、イタリアを中心に活躍するパトリツィア・チーニャ、ポーランド出身のバリトンでドイツで活躍するマルツィン・ブロニコウスキなど、実力のある歌手が歌って聞き応えのあるものになっています。

なお再発にあたって、解説と伊英対訳はホームページからダウンロードする仕様になっています。 |

CAVI−MUSIC CAVI−MUSIC

|

|

|

キャシー・クリエが意欲的なプログラムに挑戦!

ジャン=フィリップ・ラモー:新クラヴサン組曲集 第2番(第5組曲)

【トリコテ(ロンドー)/ 無頓着な/メヌエット-

第2メヌエット/

雌鶏/3連音/ 未開人/エンハーモニック/エジプトの女】

リゲティ:ムジカ・リチェルカータ

ジャン=フィリップ・ラモー:クラヴサン合奏曲集からの小品集

【リヴリ/ 軽はずみ/ 内気(第1ロンドー/

第2ロンドー)/ おしゃべり】、王太子妃 |

キャシー・クリエ(ピアノ) |

ルクセンブルクの逸材ピアニスト、キャシー・クリエが意欲的なプログラムに挑戦!

録音:2013 年11 月、12 月ケルン、ドイッチュラントフンク・カンマームジークザール/64’14

ヤナーチェクのピアノ作品集でも評判が高い、ルクセンブルクの俊英ピアニスト、キャシー・クリエが、CAvi-music

から3 枚目となるアルバムを発売しました。

今回はフランス・バロックを代表する作曲家で、2014

年は没後250 年の記念の年にあたるジャン=フィリップ・ラモーのクラヴサン作品と、戦後から現在に至るまで現代音楽をリードし続けているジェルジュ・リゲティの「ムジカ・リチェルカータ」を収録。一見なんの共通点もない作曲家でありますが、その時代の先端を行く様式を生み出してきた2

人。

リゲティの「ムジカ・リチェルカータ」は、11

曲からなる作品。リゲティが当時傾倒していたバルトークの民俗主義と12

音音列を結びつけたもの。第1 曲目はほとんど「ラ」だけで構成され、最後に「レ」があらわれ、各曲に使う音を1

音ずつ増やし、最後に12 音音列に到達します。キャシー・クリエは、リゲティが織り上げた緻密な音世界を見事に再現しています。

ジャン=フィリップ・ラモーのクラヴサン作品は、典雅な音楽的魅力をたたえながらも、密度の濃い緻密な音楽が繰り広げられています。キャシー・クリエは、近代的な奏法と確かなテクニック、そして斬新な解釈で聴かせてくれます。

やれやれ、こんな美貌の持ち主が次々と出てくる。 やれやれ、こんな美貌の持ち主が次々と出てくる。

|

| |

|

|

ショパン:ピアノ作品集

バラード第4番ヘ短調作品52、ノクターン第2番変ホ長調作品9-2、

スケルツォ第2番変ロ短調作品31、

ノクターン第1番変ロ短調作品9-1、ノクターン第8番変ニ長調作品27-2、

幻想即興曲嬰ハ短調、ノクターン第7番ハ短調作品27-1、

ノクターン第13番ハ短調作品48-1、幻想ポロネーズ変イ長調作品61 |

ソフィー・パチーニ(ピアノ) |

アルゲリッチが認めた若き才能ソフィー・パチーニ、オール・ショパン・プログラム

録音:2013 年12 月ケルン、ドイッチュラントフンク・カンマームジークザール/69’27

1991 年ミュンヘン出身のピアニスト、ソフィー・パチーニ。アルゲリッチが「まさに若い頃の自分を思い出すよう!」と絶賛したことで、世界から一躍注目を集め、2012

年の来日公演では、その才能を遺憾なく発揮した見事な演奏を聴かせていました。今回はオール・ショパン・アルバム。彼女のわきたつような感性とイマジネーションが、ショパンの作品に見事に投影され、見事なテクニックで聴かせてくれます。特に冒頭のバラードの4

番では、圧倒的な推進力と豊かな表現力を兼備した秀演と言えるでしょう。また購入者のみのサプライズ・トラックへのURL

がブックレットに掲載されています。

ソフィー・パチーニ、ONYXデビュー盤 |

|

|

に、似てる・・・

アルゲリッチが惚れ込んだ若き新星登場!

ソフィー・パチーニがONYXからデビュー!

シューマン:ピアノ協奏曲イ短調

Op.54

モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番変ホ長調K.271《ジュノム》 |

ソフィー・パチーニ(ピアノ)

ラドスラフ・スルク(指揮)

ラインラント=プファルツ州立フィル |

あのマルタ・アルゲリッチが「かつての自分を見ているようだ」と大絶賛するピアノ界の新星、ソフィー・パチーニのデビュー・レコーディング!

イタリア人の文学教授の父とドイツ人医師の母を持つ1991年ミュンヘン出身のソフィー・パチーニ。

2000年にハイドンの「ピアノ協奏曲ニ長調」でデビューを果たし、2002年(11歳!)からはザルツブルクのモーツァルテウムでカール=ハインツ・ケメリングに師事するなど、早くから天賦の才を発揮してきたパチーニに大きな転機が訪れる。

2010年にパチーニが弾いたリストの「ピアノ・ソナタ

ロ短調」を直接聴いていたアルゲリッチがこの若き才能に惚れ込み、自身が主宰するルガーノ音楽祭へ招待したのである!

ルガーノ音楽祭で大成功を収めたパチーニのデビュー・レコーディングは、シューマンの「ピアノ協奏曲」とモーツァルトの「ジュノム」。

アルゲリッチが激賞する新星ソフィー・パチーニのサクセス・ストーリーは始まったばかり。要注目の逸材の登場です!

|

|

| |

4260085534333

(5CD)

\9000 |

ルール・ピアノ・フェスティヴァル・エディションVol.32 |

CD1 (64’45)

シューベルト:4つの即興曲Op.142

D935〜第3曲、第4曲

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番ヘ短調Op.57「熱情」

ラヴェル:夜のガスパール

フェデリコ・コッリ(ピアノ)/録音:2013年6月1日

CD2 (70’52)

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第30番ホ長調Op109

ヘンデル:組曲第4番ニ短調HWV437

シューマン:クライスレリアーナOp.16

ワルワラ・ネポムニャシチャヤ(ピアノ)/録音:2013年5月30日

CD3 (55’52)

モーツァルト:幻想曲ニ短調 KV397

シューベルト:ピアノ・ソナタ イ長調Op.120D664

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第32

番ハ短調Op.111

リスト:イゾルデの愛の死S447

イスマエル・マルゲン(ピアノ)/録音:2013年5月31日

CD4 (78’28)

ベートーヴェン/リスト編:遙かなる恋人に寄すOp.98

シューマン:幻想曲ハ長調Op.17

ドビュッシー:12の練習曲〜第1

部

シューベルト/リスト編:水の上で歌う

シューマン/リスト編:ミルテの花

ヴェルディ/リスト編:「リゴレット」による演奏会用パラフレーズ

エイヴァン・ユー(ピアノ)/録音:2013

年5月13日

CD5 (64’09)

ハイドン:ピアノ・ソナタ ニ長調HoB.XVI:24

モーツァルト:幻想曲第2番ニ短調KV397

ワーグナー:黒鳥館への到着(アルバムの綴り)WWV95

ワーグナー/モシュコフスキ編:イゾルデの愛の死

ワーグナー/タウジヒ編:ワルキューレの騎行

ドビュッシー:忘れられた映像

(レント/ ルーヴルの思い出/

嫌な天気だから“もう森へが行かない”の諸相)

ヴェルディ/リスト編:「リゴレット」による演奏会用パラフレーズ

ヴェルディ/リスト編:「トロヴァトーレ」による演奏会用パラフレーズ

ヴェルディ/リスト編:「エルナーニ」による演奏会用パラフレーズ

ヨーゼフ・モーグ(ピアノ)/録音:2013

年5月13日 |

ルール・ピアノ・フェスティヴァル、2013

年ライヴ・レコーディング

ヨーゼフ・モーグ、フェデリコ・コッリ、ワルワラ・ネポムニャシチャヤ、イスマエル・マルゲン、エイヴァン・ユー

毎年ドイツのライン、ルール川周辺の主力産業都市で行われているルール・ピアノ・フェスティヴァル。毎年豪華な出演者に注目が集まり、今年2014年は、アンドラーシュ・シフ、アルフレード・ブレンデル、マリア・ジョアン・ピリス、そしてマルタ・アルゲリッチと錚々たる面々が参加しています。そしてもう一つの音楽祭の魅力は、各国際コンクールなどで優秀な成績を残した有望な若手ピアニストが多数登場する点です。このアルバムは2013

年のハイライトを収録した内容で、ヨーゼフ・モーグ、フェデリコ・コッリ、ワルワラ・ネポムニャシチャヤ、イスマエル・マルゲン、エイヴァン・ユーといった若手ピアニストの演奏が収録されています。

ヨーゼフ・モーグは、1987 年ドイツのルートヴィヒスハーフェン生まれ。音楽家の両親を持ち4

歳からピアノをはじめる。カールスルーエ音楽大学を経て、ヴュルツブルクでグレムザーに、ハノーファーでヴァルディに師事。2012

年にはクラシックの権威ある賞ICMA

で“今年の若手アーティスト”

に選出、2014 年には“今年のソロ・アーティスト”

にエリザベート・レオンスカヤと共に選ばれるなど、世界で注目されているピアニストです。

エイヴァン・ユーは1987 年香港生まれ。9

歳のときにヴァンクーヴァーへ移住し、ケンス・ブロードウェイ、ラルフ・マークハムに師事。その後ドイツのベルリン芸術大学のクラウス・ヘルビッヒのもとで学ぶ。現在はベルリン在住。カナダ・ショパンコンクールで優勝、スペイン・サンタンデール国際ピアノコンクールで2

位と聴衆賞を獲得するなど、高く評価されていきました。

イスマエル・マルゲンは1992

年生まれ。ジャック・ルヴィエやロジェ・ムラロらに師事。若2012

年12 月のロン=ティボー国際音楽コクールで第3位および聴衆賞を受賞しています。

ワルワラ・ネポムニャシチャヤは1983

年モスクワ生まれ。モスクワにあるグネーシン音楽大学で学び、その後モスクワ音楽院でミハイル・ヴォスクレセンスキー教授に師事。そして2011

年からハンブルク音楽演劇大学でエフゲニー・コロリオフの下で研鑽を積んでいます。コンクール入賞経験も豊富で、2012

年ゲザ・アンダ国際コンクールで第1

位、聴衆賞、モーツァルト賞を獲得し注目を集めたピアニストです。

フェデリコ・コッリは1988 年イタリア、ブレシア生まれ。ミラノ音楽院で学ぶ。2011

年モーツァルト国際コンクール、2012

年リーズ国際コンクールと相次いで優勝した新時代を代表するであろうピアニストの一人です。 |

CHALLENGE RECORDS CHALLENGE RECORDS

|

|

CC 72635

(SACD HYBRID)

\2600→\2390

|

リザ・フェルシュトマン不思議な吸引力の演奏

・ビーバー:パッサカリア「守護天使」C.105

・バルトーク:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ

Sz.117

・L.ベリオ:セクエンツァVII〜ヴァイオリンのための

・J.S.バッハ:

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番

ニ短調 BWV 1004 |

リザ・フェルシュトマン(ヴァイオリン) |

オランダのヴァイオリニスト、リザ・フェルシュトマン不思議な吸引力の演奏

録音:2013 年7 月15, 16 日(ビーバー、バッハ)、10

月27, 28 日(バルトーク) 2014

年2 月14

日(ベリオ)

オランダの人気ヴァイオリニスト、リザ・フェルシュトマン。リサイタルでも度々取り上げている自身の勝負プログラムでの登場です。1曲目のビーバーのパッサカリアの繰り返されるリズムによって、聴き手は集中の世界へと誘われます。次なるバルトークもベリオも、高い集中で精巧に音楽づくりがされていますが、聴き手に緊張を強いるタイプの演奏ではなく、むしろやさしくバルトークやベリオの世界へと誘われていくよう。バッハのシャコンヌも、独特の推進感とリズムの感覚に、思わず引き込まれてしまう1枚です。

【リザ・フェルシュトマン(ヴァイオリン)】

1979 年、ロシアの音楽一家の家庭に生まれる。2006

年、オランダで最も権威あるオランダ音楽賞を受賞。ユニークなプログラムと、聴き手にダイレクトに語りかける独特の演奏スタイルで人気を博している。家族ぐるみで親しかったヒルシュホーンに幼いころから影響を受ける。ヘルマン・クレッバース(F.P.

ツィンマーマンらの師匠)のもとで研鑽を積む。世界の名だたるオーケストラと共演しているほか、今井信子やエンリコ・パーチェらと、室内楽での共演も重ねている。 |

| |

|

|

ルドルフ・ゼルキン直伝のディアベッリ!

ベートーヴェン:ディアベッリ変奏曲

op.120 |

ピーター・オース(ピアノ) |

録音:2011 年

ピーター・オースは、この録音について次のように述べています。「このレコーディングが実現した裏には色々なストーリーがありますが、まずは、私が1978

年からルドルフ・ゼルキン先生のもとで学ぶことができたという比類なき幸運からお話しするべきでしょう。ベートーヴェンの「ディアベッリ変奏曲」は先生の重要レパートリーのひとつでした。私は先生とこの作品について意見をかわすことができました。先生のこの作品の演奏に接し、先生の考えに接することで生まれた種は、20

年かかってようやく根を張ったように思います。」

ピーター・オース

1979 年ドイツのナウムブルク国際ピアノコンクールで優勝。ルドルフ・ゼルキンの招きでマールボロ音楽祭に参加、その後ゼルキンのもとでさらに研鑽を積む。チェリビダッケとの邂逅も彼の音楽活動に大きな影響を与えている。現在、デトモルト音楽大学にてピアノと室内楽の教授を務めている。 |

| |

CC 72639

(SACD HYBRID)

\2600 |

リサ・ラーションが歌うベルリオーズ

ベルリオーズ:

叙情的情景「エルミニ」

囚われの女 op.12

クレオパトラの死 |

リサ・ラーション(S)

アントネッロ・マナコルダ(指揮)

アーネム・フィルハーモニー管弦楽団

(ヘルダーラント交響楽団) |

スウェーデンの魅惑のソプラノ、リサ・ラーションが歌うベルリオーズ

録音:2013 年6 月

ベルリオーズのオーケストラ伴奏の声楽作品集。「エルミニ」は、『幻想交響曲』でもおなじみの旋律が冒頭に聴こえる作品。

リサ・ラーションはガーディナーとの共演も多い古楽でも活躍している歌手ですが、その鈴を転がすような声は絶品。今回のベルリオーズでも、表情たっぷりにその魅力を遺憾なく発揮しています。 |

| |

CC 72632

(SACD HYBRID)

\2600 |

男声が織り成す鮮烈なタペストリー

ジョスカン・デプレ(1450/55-1521):

めでたし、海の星よ(Missa

Ave maris stella)

ギョーム・デュファイ(1397-1474):聖歌集 |

カペッラ・デ・プラテンシス、

ストラットン・ブル(リーダー) |

録音:2013 年11 月

ルネッサンス音楽家の中で最も演奏され、録音され、研究されているジョスカン・デプレが書いたマリアの祝日のために書いたミサ曲と、デプレの先駆者ギョーム・デュファイの聖歌集。鮮烈な男性声楽アンサンブルに魅了される1

枚です。 |

| |

|

|

ペルトの清澄の極みの世界! スターバト・マーテル

アルヴォ・ペルト(b.1935):スターバト・マーテル

イヴァン・ムーディ(b.1964):シメロン |

フイヴェールツ弦楽三重奏団

スージー・トート(S)

バルナバス・ヘギ(C-T)

オリヴィエ・ベルテン(T) |

録音:2013 年7, 10 月

フイヴェールツ弦楽三重奏団は20

世紀以降の作品に力を注いでいるアンサンブル。

今回彼らが取り上げたのは、天上から降り注ぐ光のような美しい音世界が魅力のペルト、そして彼らのために書かれたイヴァン・ムーディの「シメオン」。ムーディも正教会の音楽に強い影響を受けた作曲家です。美しい世界を堪能できる1

枚。 |

| |

|

|

Piffarissimo〜コンスタンツ公会議1414-1418の器楽音楽 |

カペッラ・デ・ラ・トッレ、

カタリーナ・ボイムル(ショームと指揮) |

ショーム、サックバットの魅力を堪能

録音:2013 年7 月

コンスタンツ公会議は、当時の教会において教皇が3

人もいる事態(シスマ)を終結させるためにドイツ南部のコンスタンツで開かれた史上重要な会議。様々な国から、当時としては破格の50,000

人が参加したとされています。

町では様々な言語が飛び交い、礼拝などの儀式などで歌われる音楽も様々な地方のものが飛び交っているような、国際色豊かなものになっていました。

ここに収められた器楽曲も、そんな時期から伝わる音楽で、当時の熱気と雑踏を思わせる音楽です。

カペッラ・デ・ラ・トッレは、中世からルネッサンスの音楽を演奏する団体。ショーム、ドゥルシアン、サックバット、コルネットを中心に構成されています。Piffari(Town

Pipers= 町の楽師たち)といった意味から派生したタイトルが示すように、古の管楽器ショーム(チャルメラのような音色)やサックバットなどの魅惑の音色が堪能できる1

枚です。 |

| |

|

|

四重奏によるラヴェル&スクリャービン!

ラヴェル:クープランの墓

ロバート・ズイダム:歌われなかったラブ・ソング

クラース・デ・ヴリース:俳句

アイナー・トリフィ・アイナーション:野望の機械

スクリャービン:前奏曲op.33(全4曲)

テオ・ヴァーベイ:無限へのプレリュード

リスト:十字架への道より第4

曲 |

シュトルツ四重奏団

(オーボエ、ヴァイオリン、

ヴィオラ、チェロ) |

オーボエ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロの四重奏によるラヴェル&スクリャービン!

オーボエ、ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロという組み合わせの四重奏団のために書かれた作品のほか、ラヴェルとシベリウスのピアノ曲を編曲した興味深いプログラムです。 |

| |

CC 72627

(SACD HYBRID)

\2600 →\2390 |

ヴァインベルクのヴァイオリン協奏曲、待望の最新録音で登場!

(1)ブリテン:ヴァイオリン協奏曲Op.15

(2)ヴァインベルク:ヴァイオリン協奏曲Op.67 |

リナス・ロス(Vn)

ミケル・キュトソン(指揮)

ベルリン・ドイツ交響楽団 |

録音:2013 年8 月26-29 日/イエス・キリスト教会/62’

50”

SACD Hybrid 盤。ヴァインベルクのヴァイオリン協奏曲は1959

年に作曲され、レオニード・コーガンに捧げられました。コーガンとロジェストヴェンスキーによる素晴らしいライヴ録音が残されていますが、最新録音による待望の新録音の登場。冒頭からヴァインベルク節全開で、エネルギッシュなアレグロが聴く者の心を鷲づかみにします。リナス・ロスの技巧も聴きもので、驚愕の巧さ。曖昧さの全くない楷書風演奏を披露してくれます。録音の良さも特筆で、コーガン盤では良く聞こえなかったオーケストレーションの妙も味わえます。

ブリテンの協奏曲は第2 次世界大戦中に作曲されたもので、最近ではヴェンゲーロフやヤンセンも録音するなど、ディスクも増えつつあります。ホラー映画のサントラのような不気味さとヴァイオリンの美しさが味わえる不思議作品。ロスの辛口な演奏が新鮮です。

リナス・ロスは1977 年ドイツのラーベンスブルク生まれ。2006

年EMI よりCD デビュー。以後同世代のヴァイオリン奏者の中でも、歴史に埋もれた作曲家作品や名作を演奏する活動で特に注目を集める存在。ヴァインベルクのヴァイオリン・ソナタ集は特に重要な録音で、これにより世界が彼に注目するようになります。ザハール・ブロンやアッカルドらに師事し、アンネ=ゾフィー・ムター財団のスカラーシップを受けてもいます。2012

年からはアウグスブルクの大学の「レオポルト・モーツァルト・センター」で教授を務めています。様々なオーケストラと共演しているほか、室内楽活動も活発に行っています。1703

年製のストラヴディヴァリ「Dancla」を演奏しています。 |

| |

CC 72567

(3CD)

\4000 →\3690 |

ヴァインベルク:ヴァイオリンとピアノのための作品全集

Disc1

(1)ヴァイオリン・ソナタ第5番Op.53

(2)同第4番Op.39

(3)モルダヴィア狂詩曲Op.47の3

Disc2

(4)ヴァイオリン・ソナタ第3番Op.37

(5)ソナチネOp.46

(6)ヴァイオリン・ソナタ第2番Op.15

Disc3

(7)ヴァイオリン・ソナタ第1番Op.2

(8)同第6番Op.136

(9)3つの小品(1934-5) |

リナス・ロス(Vn)

ホセ・ガジャルド(Pf) |

最初期作品まで収録。待望の全集登場!

録音:2012 年

ヴァインベルクのピアノ伴奏付ヴァイオリン曲をすべて集めた好企画。注目はポーランド時代の1934-5

年、彼が15-6 歳の「3 つの小品」で、もちろん世界初録音。ショスタコーヴィチやソヴィエト音楽の影響を受ける前の、彼の素顔を垣間見れます。

ヴァインベルクのヴァイオリン・ソナタは、第2

番がオイストラフ、第4 番がコーガンに、「ソナチネ」と「モルダヴィア狂詩曲」は朋友の作曲家ボリス・チャイコフスキーに捧げられています。「モルダヴィア狂詩曲」はSP

時代にオイストラフの独奏、ヴァインベルク自身のピアノ伴奏による超絶的な録音がありましたが、リナス・ロスの新録音も凄まじい効果をあげています。

また、珍品なのが「ヴァイオリン・ソナタ第6

番」。この作品に付けられているOp.136

は、もともと「無伴奏ヴィオラ・ソナタ第4

番」で、ダブり付番されていますが、内容は全く異なります。作品表にないものなので貴重で、これも世界初録音。

作風は情念に満ちた部分と、精力的なアレグロが特徴。父が劇場のヴァイオリン奏者だったことと、自身もオイストラフやコーガンら名手と親しかったこともあり、非常に技巧的で効果的に書かれています。

リナス・ロスは熱いなかにもクールな客観性で作品を見つめています。この水準で全集が出たことは、まことに喜ばしいと申せましょう。

リナス・ロスは1977 年ドイツのラーベンスブルク生まれ、埋もれた作品発掘にも力を入れ、このアルバムではヴァインベルクのヴァイオリン曲再評価に多大な尽力をしました。 |

| |

CC 72583

(3SACD HYBRID)

\7200 →\6590 |

カール・アマデウス・ハルトマン(1905-1963):交響曲第1-8番(全曲)

[disc1]

・交響曲第1番「レクイエムの試み」/

マルクス・シュテンツ(指揮)、

キスマラ・ペッサーティ(A)、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

〔2012年12月22日、ロイヤル・コンセルトヘボウにてのライヴ〕

・交響曲第2番「アダージョ」/

ジェームズ・ガフィガン(指揮)、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

〔2013 年1月26日、ロイヤル・コンセルトヘボウにてのライヴ〕

・交響曲第3番/

ジェームズ・ガフィガン(指揮)、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

〔2012年9月22日、ロイヤル・コンセルトヘボウにてのライヴ〕

[disc2]

・交響曲第4番/

マルクス・シュテンツ(指揮)、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

〔2012年11月12-14日、ファン・デ・オンレープ・ヒルヴェルスム音楽センター、

スタジオ5にてのセッション録音〕

・交響曲第5番「協奏交響曲」/

ミカエル・ショーンヴァント(指揮)、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

〔2012年9月22日、ロイヤル・コンセルトヘボウにてのライヴ〕

・交響曲第6番/

クリストフ・ポッペン(指揮)、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

〔2013年5月11日、ロイヤル・コンセルトヘボウにてのライヴ〕

[disc3]

・交響曲第7番/

オスモ・ヴァンスカ(指揮)、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

〔2013年1月12日、ロイヤル・コンセルトヘボウにてのライヴ〕

・交響曲第8番/

インゴ・メッツマッハー(指揮)、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

〔2013年3月30日、ロイヤル・コンセルトヘボウにてのライヴ〕 |

20世紀ドイツの最重要作曲家、ハルトマンの交響曲全集!

ハルトマン没後50 年を記念してリリースされた交響曲集。ヴァンスカ、メッツマッハーら豪華指揮者が顔を揃えます。

20 世紀の最重要ドイツ作曲家、ハルトマンの交響曲を一挙に聴ける貴重な3

枚組といえるでしょう。

ハルトマン作品の特徴のひとつが、音楽史上の様々に対照的な様式的要素やテクニックを、継ぎ目のわからないかたちで1

つにまとめていること。さらに、ある一つのメロディが、すべての交響曲に隠されています。そのメロディとはユダヤの歌「Elijahu

hanavi」、ユダヤの人々が救済を求めた預言者エリヤにまつわる歌。この救済への望みの気持ちがハルトマンの音楽の核心にあるといえます。どれも深刻な作品ながら、濃密な表情と効果的な音響効果に満ちた作品となっており、SACD

HYBRID の高音質で音質もたのしめる充実の3

枚組です。 |

| |

CC 72637

(2SACD HYBRID)

\5000 →\4590 |

ハルトマン:

オペラ「シンプリチウス・シンプリチシムス〜青年時代の三つの情景」

(1957年改訂版) |

マルクス・シュテンツ(指揮)

ジェイムズ・ウッド(合唱指揮)

オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

オランダ放送合唱団

[シンプリチウス・シンプリチシムス]

ユリアーネ・バンゼ(S)

[隠者] ヴィル・ハルトマン(T)

[知事] ペーター・マルシュ(T)

[傭兵] アシュリー・ホランド(Br)

[農民] クリストフ・クロレック(Bs)

[大尉]ミヒャエル・エーデル(Bs)

[語り] ハリー・ペーテルス |

ハルトマンの衝撃オペラ「シンプリチウス・シンプリチシムス」久々の新録音の登場!

録音:2012 年11 月24 日/コンセルトヘボウ(アムステルダム)・ライヴ(オランダ初演)

20 世紀ドイツの重要作曲家、ハルトマンのオペラ「シンプリチウス・シンプリチシムス」、オランダ初演の貴重な公演のライヴ録音の登場。「シンプリチウス・シンプリチシムス」とは主人公の、無垢な少年の名前。彼を中心に、いかにしてドイツ30

年戦争で800 万人もの命が失われたか、という内容の壮絶なオペラ。1669

年に発表されたハンス・ヤーコプ・クリストッフェル・フォン・グリンメルシャウゼンの小説「Der

abenteuerliche Simplicissimus」に基づいています。

ハルトマンは、このオペラを1934-37

にかけて作曲しました(指揮者シェルヘンが、オペラを作曲するよう提案したといいます)。30

年戦争を題材にしてはいますが、このオペラがナチのことを暗喩したものであることは明らかです。その後、内容があまりに刺激的過ぎるとして1957

年に、多少救いのある内容に改訂され、タイトルも「シンプリチウス・シンプリチシムス〜青年時代の三つの情景」とあらためられました。録音機会の少ない重要作品の、歓迎すべき新録音の登場(約30

年ぶり)となります。演奏者も20

世紀作品に熱心に取り組む陣営。名匠シュテンツのもと、壮絶な世界が繰り広げられています。

[オペラの内容]

時は17 世紀、ドイツ三十年戦争(1618-1648)。1618

年には1200 万人いたドイツの人口は、終戦の1648

年には400 万人に激減した。生き残った者の中には、無垢で、善悪の区別もつかないような羊飼いの少年も生き残った一人。その名はシンプリチウス・シンプリチシムス。

あらすじ〜シンプリチウスの父である農夫が、農民という階級の重要性について説いている。人々は農民を見下すが、生きていくためには、食べ物を生み出す農民は必要不可欠だ。彼はシンプリチウスに、羊の群れの世話をきちんとして、危険な狼が来たら笛を吹くように申しつける。シンプリチウスは狼を見たことがないので、農夫は狼がいかに恐ろしい動物か、を語る。シンプリチウスは農夫に言われたことを復唱する。そして、恐ろしいのは狼だけではなく、人を殺し物を壊すよう兵隊に命じた皇帝もおそろしい動物である、と考える。ある日、シンプリチウスは美しい木で眠る夢を見るが、誰かがその木に登ってきて、木をいためつけて眠りを妨げてくる。それはどうも狼のように見えた。傭兵がやってきて歌っている声でシンプリチウスは目を覚ます。敵意に満ちたこの傭兵は、夢で見た狼ではないかとシンプリチウスは考えるが、この傭兵はシンプリチウスに彼の家への道をたずねる。シンプリチウスは傭兵を家へと連れていくと、この傭兵はシンプリチウスの両親を殺し、家を焼き払い、略奪行為をする。800

万人の命はこのようにして奪われた。

|

| |

CC 72636

(2CD)

\2500 →\2290 |

ワーグナー指揮者としても話題のショーンヴァントによるマーラー

マーラー:交響曲第9番二長調 |

ミカエル・ショーンヴァント(指揮)

デンマーク国立放送交響楽団(DR

放送交響楽団) |

録音:2012 年1 月5 日

デンマーク王立歌劇場で上演したワーグナーの『指環』、通称「コペンハーゲン・リング」でも話題となったデンマークの指揮者、ミカエル・ショーンヴァントによるマーラー。 |

| |

|

|

マクミラン:自作自演集3 〜

ソリストを伴う室内オーケストラのための作品集

マクミラン:

アイルシェアより(From

Ayrshire)、

Tuireadh、Kiss on Wood、

…as others see us… |

ジェイムズ・マクミラン(指揮)

ネザーランド放送室内フィルハーモニー

リナス・ロス(Vn)

ユリウス・ベルガー(Vc) |

ジェイムズ・マクミラン自作自演集

録音:2012 年6 月

作曲家マクミランの自作自演、チャレンジ・クラシックス・レーベル第3

弾。

ニコラ・ベネデッティのために書かれた「アイルシェアより」を、ヴァインベルク作品の演奏でもおなじみのリナス・ロスの演奏で。「Tuireadh」はメランコリーに支配された作品。「Kiss

on Wood」のWood は、十字架の木を意味します。冒頭から深刻な和音で始まる作品。「…as

others see us…」は、ロンドン・ナショナル・ギャラリー所蔵のヘンリー8世やワーズワース、T.S.

エリオットらの肖像画に着想を得た作品。それぞれの人物のキャラクターの描き分けが興味深い室内オーケウストラ作品に仕上がっています。 |

| |

|

|

シンフォニエッタ・リガ

北欧音楽集〜Nordic Atmospheres

シベリウス:弦楽オーケストラのためのロマンス

ハ長調 op.42

ペトリス・ヴァスクス:弦楽オーケストラのための悲しみの音楽

グリーク:2つの悲しき旋律

op.34

ニールセン:弦楽オーケストラのための組曲

op.1

ロムアルズ・カルソンス:クラリネットと室内オーケストラのための協奏曲

ラルス=エーリク・ラーション:田園的組曲よりロマンス

op.19 |

シンフォニエッタ・リガ、

クラウス・エフランド(指揮)

エジルス・セファーズ(クラリネット) |

シンフォニエッタ・リガが紡ぐスカンディナヴィアとバルトの国々の音楽

録音:2013 年5 月

フィンランド、ノルウェー、デンマーク、ラトヴィア、そしてスウェーデンの作曲家による作品を、シンフォニエッタ・リガの演奏で。これらの国々には、音楽的、文化的伝統の強い関連性があることを感じる内容に仕上がっています。 |

| |

|

|

R.ワーグナー(1813-1883):交響曲&管弦楽作品集

1-4. 交響曲 ハ長調

〔録音:2010年6月8, 10日〕

「トリスタンとイゾルデ」より

5.「夜の歌」 6.「イゾルデの愛の死」(ヘンク・デ・フリーハー編曲)

〔録音:2013年4月16日〕

7. ジークフリート牧歌

〔録音:2010年6月10日〕 |

エド・デ・ワールト(指揮)

オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団

ファン・デ・オンレープ音楽センター

スタジオ5(すべてセッション録音) |

至高のワーグナー指揮者エド・デ・ワールト最新盤!

77’38”

最高のワーグナー指揮者の一人、エド・デ・ワールトの最新盤。録音機会の少ない交響曲ハ長調が収録されているのも注目です。

ワーグナーの交響曲ハ長調は1832

年の夏、約6

週間にわたって書かれたもので、ワーグナー唯一の完成された交響曲で、ベートーヴェンの影響も色濃く見られる若書きながら、随所に後の劇音楽を思わせる様々な効果に満ちた力作。

エド・デ・ワールトがそれぞれの素材を巧みに響かせ、若きワーグナーの力に満ちた作品を見事にまとめています。

「トリスタンとイゾルデ」からの抜粋の管弦楽編曲は、作曲家でオランダ放送フィルの打楽器奏者でもあるヘンク・デ・フリーハー編曲によるもの。彼は、CC

72338 でワーグナー作品を管弦楽に編曲した「オーケストラル・アドヴェンチャー」の編曲も手掛けています。今回もどのようなアレンジの技量を効かせているか、注目です。

ワーグナーの妻、コジマへのプレゼントであるジークフリート牧歌も、優しさと愛情に満ちた演奏となっています。 |

| |

|

|

メッツマッハー&ベルリン・ドイツ響

「英雄の生涯」第1稿!

ヴァレーズの「アメリカ」大迫力の初版!

R.シュトラウス:交響詩「英雄の生涯」(第1稿)

エドガー・ヴァレーズ(1883-1965):アメリカ |

インゴ・メッツマッハー(指揮)

ベルリン・ドイツ交響楽団 |

録音:2007 年9 月9-10 日、ベルリン・フィルハーモニー(ドイツ)

メッツマッハー率いるベルリン・ドイツ響による「英雄の生涯」の登場。録音も演奏機会も比較的少ない、消え入るように終わる第1

稿を採用しています。

カップリングは、同じ20 世紀初頭に書かれたヴァレーズの「アメリカ」。こちらも、こだわり派のメッツマッハーらしく、142

名を要する初版を採用しています。後にカットされた、警笛や蒸気船の笛、さらにカラスの鳴き声まで入った「アメリカ」、注目です!

1910 年、ヴァレーズは、ベルリンでR.

シュトラウスに会い、彼に教えを受けています(ヴァレーズがドイツにいた時に書いた作品は遺されていません)。ヴァレーズが「アメリカ」を書いたのは1918

から1922 年にかけてのことで、この作品は、現在我々が知っている彼の作品としては初期にあたるもの。単楽章の交響詩ともいえる作品で、楽音から、サイレンによるノイズまで、幅広い「音」が用いられているのが特徴。ニューヨークの街の喧騒を思うとともに、R.

シュトラウスの交響詩のような音づくりも感じることのできる興味深い演奏です。

1957 年、ドイツのハノーファーに生まれたメッツマッハーは、とりわけ現代音楽に強い情熱を注ぎ、革新的なプログラミングで注目を集める存在。2007

年秋から2010 年夏までベルリン・ドイツ交響楽団の音楽監督を務めました。この2007

年の録音は、メッツマッハーとオーケストラの熱きエネルギーに満ちた力演となっています。 |

| |

CC 72641

(SACD HYBRID)

\2600 →\2390 |

メンデルスゾーン(1809-1847):交響曲全集

VOL.2

・第1番 ハ短調 op.11

〔録音:2012 年12月3-6日〕

・第3番イ短調「スコットランド」op.56

〔録音:2013 年11月18-20日〕 |

ヤン・ヴィレム・デ・フリエンド(指揮)

ネザーランド交響楽団 |

ナチュラル・ホルンが美しく響くフリエンドによるこだわりのメンデルスゾーン第2

弾

フリエンド指揮、ネザーランド交響楽団によるメンデルスゾーンの第2

弾。フリエンドは楽器の採用や楽譜にいつもこだわりを持っていますが、今回もスコットランドでナチュラル・ホルンを採用するなど、興味深い点がいっぱいの内容となっています。

第1 番交響曲は、メンデルスゾーンが15

歳の時に書かれたもの。あまり演奏されることがありませんが、フリエンドは、その理由について、「ひとりの少年があまりにも素晴しい功績を成し遂げても、大人はなかなかそれを受け入れることができない」からではないかと語りますが、たしかに15

歳とは思えない、しかしみずみずしい筆致はやはり青年を思わせます。

スコットランドが書き始められたのは1829

年でしたが、すぐにいったん中止、完成したのは10

年後でした。この理由について、フリエンドは、当時の楽器や音楽の変化があまりにも激しいスピードで進行したからではないか、と語ります。実際、演奏では、ナチュラル・ホルン(スコットランドでは非常に重要な役割を果たす)を用い、トランペットはピストンの備わったものを用いるなど、熟慮の末の楽器選びをしています。

フリエンドは、古楽アンサンブル「コンバッティメント・コンソート」の芸術監督(1982-2013)として、当時あまり知られていなかった作曲家によるオペラ作品などの復興でも人気を馳せました。このネザーランド交響楽団では2006年から首席指揮者、音楽監督を務めています。

ネザーランド交響楽団は、オーケストラとしての活動のほか、メンバー達によるいくつかのアンサンブル団体も結成されており、ネザーランド交響楽団バロック・アカデミーなど、古楽演奏にも熱心なメンバーが数多く存在しています。古楽活動も長かったフリエンドの綿密な楽譜研究と楽器採用に関しての検討にも機敏に反応しており、オランダの音楽シーンの牽引役として活躍しています。

|

| |

|

|

トン・コープマン/

ブクステフーデ:作品全集VOL.19〜声楽作品集vol.9

われは何ぞ世を思い煩わん BuxWV

104

めでたし、イエスよ BuxWV 94

Welt, packe dich BuxWV 106

この世で我を悲しませるもの

BuxWV 105

パンジェ・リングァ(舌もて語らしめよ)BuxWV

91

人々よ来れ、民人よ急げ BuxWV

1

恐れることはない BuxWV 30

私はこの世を去ってBuxWV46

神よ、我が内に清き心をつくりたまえ

BuxWV95

おお甘美なイエスよ BuxWV 83 |

ミリアム・フェイエルジンガー、

ドロテー・ヴォールゲミュート、

ベッティナ・パーン、

アマリリス・ディールティエンス(S)

マールテン・エンゲルティエス(A)

ティルマン・エンゲルティエス(A)

クラウス・メルテンス(Bs)

トン・コープマン(指揮)

アムステルダム・バロック・

オーケストラ&合唱団 |

コープマン、バッハ・カンタータ全集とならぶ偉業!ブクステフーデ作品全集完結編!

録音:2012 年12 月、2013 年6

月

2005 年から始まったトン・コープマンによるブクステフーデ作品全集録音プロジェクトがいよいよ完結しました。最終巻となるVOl.19

は、声楽作品集。

若き日のJ.S. バッハに多大な影響を与えたブクステフーデ。その声楽作品は、バッハの教会カンタータとは違って、礼拝の目的のために書かれたものばかりではありませんでした。あるものは教会で演奏される夕べの音楽として、またあるものは聖書の内容の精神世界をふくらませた音楽として、その歌詞も、聖句から、中世の詩、教会聖歌、ドイツ語・ラテン語の当時新しく書き下ろされた詩など様々な素材からとられました。

この最終巻でも、クリスマスを予期させるBuxWV

30や、個人のイエスへの愛情を重要視した当時の個人主義を反映したBuxWV94や105など、様々なタイプの楽曲が収録されています。

1994 〜 2004 年にかけてトン・コープマンはバッハの現存するカンタータ全曲録音という偉業を成し遂げましたが、2005

年から録音をはじめたこのブクステフーデ・プロジェクトもついに完結。心して手にしたい1

枚です。

|

| |

|

|

C.P.E. バッハ(1714-1788):6つのオルガン・ソナタ

1. オルガン・ソナタ イ短調

Wq 70-4

2. オルガン・ソナタ ヘ長調

Wq 70-3

3. オルガン・ソナタ ト短調

Wq 70-6

4. オルガン・ソナタ ニ長調

Wq 70-5

5. オルガン・ソナタ 変ロ長調

Wq 70-2

6. オルガン・ソナタ ニ短調

Wq 69 |

トン・コープマン

(オルガン/

1755年Peter Mingendt製、

ベルリン) |

C.P.E.バッハによるオルガン作品集

今年アニヴァーサリー作曲家の一人、「ベルリンのバッハ」ことC.P.E.

バッハ。たくさんの作品を残していますが、オルガンのための作品は決して多くありません。また、現存している鍵盤作品も、実際にそれぞれがどの鍵盤楽器のために書かれたか、また、当時実際にどの楽器で演奏されたか、不明なものも少なくありません。

ここに収録された作品も、実際には6

曲だったのか、それとも5

曲だったのか、さえ不明なまま。実際、この6

作品のうち自筆譜が残っているのは1

作品のみで、プロイセンのアンナ・アマーリア姫が所蔵していたコレクションによるものです。

ここでコープマンが録音に用いたオルガンも、彼女の所有になるもので、1755

年ベルリンに建造されたもの。2

段鍵盤と1 列のペダルを備え、音域も当時としては非常に広いものでした。コープマンが、C.P.E.

バッハの創意に満ちた作品を縦横無尽に奏でます。 |

CLAVES

|

|

|

バドゥラ=スコダの秘蔵っ子キオヴェッタによるハイドン

ハイドン:

(1)アンダンテと変奏曲 ヘ短調

Hob.XVII:6

(2)ピアノ・ソナタ 変イ長調

Hob.XVI:46

(3)ピアノ・ソナタ ハ短調

Hob.XVI:20

(4)ピアノ・ソナタ ホ短調

Hob.XVI:34

(5)変奏曲 変ホ長調 Hob.XVII:3 |

ファブリツィオ・キオヴェッタ

(ピアノ/ Steinway & Sons,D) |

録音:2013 年2 月9 & 10 日/サラ・マーラー(イタリア)/DDD、68’56”

1976 年ジュネーヴ生まれのファブリツィオ・キオヴェッタの新譜はハイドンです。キオヴェッタはパウル・バドゥラ=スコダ、ジョン・ペリー、ドミニク・ヴェーバーなど、世界の名だたる名教師・ピアニストに師事し、ソロはもちろんのこと室内楽、声楽の伴奏、そして即興演奏など様々な演奏形態の作品を積極的に学んできました。師のバドゥラ=スコダは「繊細にして熱い感情が伝わる演奏」と激賞し、演奏者として尊敬の念をもっています。Claves

レーベル初登場となったシューベルト(50

1213)では一音一音の粒立ちの良さと美しく光り輝くタッチ、そして絶妙なペダリングと、実に見事なまでの演奏を聴かせてくれました。新録音となるハイドンでも、キオヴェッタならではの繊細なタッチを披露しております。 |

CONTINUO CLASSICS CONTINUO CLASSICS

|

FM 1401

\2400→\2190

|

1914 年生まれの女流ピアニスト

コルトーに師事をしたコレット・マーズによるドビュッシー

ドビュッシー:

(1)月の光

(2)版画

(3)子供の領分

(4)レントより遅く |

コレット・マーズ(ピアノ) |

録音:2003 年、パリ/DDD、日本語訳付

1914 年生まれの女流ピアニスト、コレット・マーズ。1935

年から40 年までパリ・エコール・ノルマル音楽院で、アルフレッド・コルトーに師事したマーズは、コルトーの演奏法を実践する最後の愛弟子です。マーズの演奏は珠を転がすような美しいタッチで、コルトーを思わせる独創的かつ感受性とイメージに富んだアプローチが特徴で、それぞれの声部に与えるべき色合いや響きを探求し、空気感や雰囲気抜群の演奏を聴かせてくれます。

2003 年に録音されたこのアルバムの4

曲はどれもマーズが子供時代に魅了され好んで演奏してきたもので、これら作品について「官能と感傷をひとつに混ぜ合わせ、情緒を超越して黙想に向かう」と語っております。

|

COVIELLO COVIELLO

|

|

|

パリ1937〜「パリ木管三重奏団」を讃えて

(1)ジャン・リヴィエ:小組曲

(2)シャルル・トレネ:君の手をとって

(3)モーリス・フランク:木管三重奏曲

(4)ヘス/トレネ:去りゆく君

(5)フェルー:木管三重奏曲ホ調

(6)ナシオ・ハーブ・ブラウン:アローン

(7)エミール・グーエ:3 つの小品

(8)レイナルド・アーン:牧歌

(9)スタン・ゴレスタン/田園小組曲

(10)ディノ・オリヴィエリ:待ちましょう |

トリオ・レザール

【ステファヌ・エゲリング

(Ob、Eh、Bass-Oboe)、

ヤン・クロイツ

(Cl、バセットホルン、B-Cl)、

シュテファン・ホーフマン

(Fg、コントラファゴット)】 |

木管三重奏団第1号団体に捧げられた花束

録音:2013 年5 月9-12 日/フライブルク・エゲルザール/DDD、59’

59”

オーボエ、クラリネット、ファゴットによる木管三重奏は意外に新しい形態で、名バソン奏者だったフェルナン・ウブラドゥが、オーボエのミルティル・モレル、クラリネットのピエール・ルフェーヴルと1927

年に「パリ木管三重奏団」を結成したのが初。

最小限の編成ながら色彩豊かな新ジャンルのために、同時代の作曲家たちへ新作を委嘱しました。そこで生まれた諸作を集めた好アルバム。

フランス系作曲家のオシャレで効果的な作品から、当時ヒットしていたポップスの編曲まで多彩。注目はレイナルド・アーンのオリジナル作品「牧歌」。アーンならではのメロディアスでセンスあふれる小品ですが、楽譜がどこを探しても見つからず、パリ木管三重奏団による1937

年の録音から採譜したとされます。この1

曲だけでも欲しくなるアルバムです。トリオ・レザールは1990

年、ザールラント音楽院で創立された木管三重奏団。 |

| |

|

|

オーストリアの室内楽

(1)ゲラルド・レッシュ:イタロ・カルヴィーノのよる5つの試み

(2006)

(2)ウェーベルン:ヴァイオリンとピアノのための4つの小品Op.7

(3)同:チェロとピアノのための3つの小品Op.11

(4)フリードリヒ・チェルハ:ピアノ三重奏曲

(2005) |

トリオ 3 : 0

【エヴァ・シュタインシャーデン(Vn)、

デトレフ・ミェルケ(Vc)、

アレクサンダー・ファフタル(Pf)】 |

新ウィーン楽派の伝統を今世紀に受けつぐ室内楽曲集

34’ 49”

3 人のオーストリア人作曲家、アントン・ウェーベルン

(1883-1945)、フリードリヒ・チェルハ

(1926-)、ゲラルド・レッシュ

(1975-) を集めています。

それぞれが約半世紀違いに生まれ、ウェーベルン作品が1910

年と14 年、チェルハが2005 年、レッシュが2006

年の作で、約100 年の違いがありますが、どのトラックを聴いても同じような音楽なのに驚かされ、新ウィーン楽派の伝統が脈々と流れているのを実感できる内容となっています。

トリオ3:0は、2006 年にザルツブルクで行われたモーツァルト生誕250

年祭で、新作のピアノ三重奏曲を演奏するために組み合わされた3

名が、数年後に再会して活動を開始。2012

年にこの名称となりました。 |

| |

|

|

円谷プロのウルトラ・シリーズのようなゲンダイオンガク

カリン・ハウスマン:

(1)ピアノとアンサンブルのための2章

(2)ア・フォコ・レント (2009)

(3)柔軟に〜オルガンのための

(4)チェロ、アコーディオンとアンサンブルのための4章

(2010/11)

(5)四重奏曲 (2000) |

クリストフ・マリア・ワーグナー(指揮)

E-MEX アンサンブル

ザビーネ・ローゼンボーム(Org) |

録音:2013 年3 月4-8 日ドイツ放送カンマームジークザール(ケルン)、2

月23 日/福音教会(エッセン=リリングハウゼン)/66’

14”

カリン・ハウスマンは1962 年生まれのドイツの女性作曲家。植物と会話ができるという不思議系で、Wergo

レーベルにも作品集がありましたが、このアルバムは最近作を集めています。いわゆる正統派現代音楽ですが、円谷プロのウルトラ・シリーズ世代には自然に入れる音響世界で、怪獣や宇宙人が目に浮かびます。 |

DISC AUVERS

|

|

|

ビジャーク姉妹の妹サーニャがラフマニノフに挑戦

ラフマニノフ:

(1)音の絵Op.33

(2)音の絵Op.39 |

サーニャ・ビジャーク(Pf)

【使用楽器:Yamaha CFX】 |

録音:2012年7 月/カンピュス・ヴェオリア・ホール(ジュイ・ル・ムチエ)/61’

59”

美人ピアノ・デュオとして、フォルジュルネ音楽祭でもおなじみのビジャーク姉妹。妹のサーニャのソロ・アルバムの登場です。

セルビア出身で、パリ音楽院にてジャック・ルヴィエに師事しましたが、生地での最初の師はネイガウス門下のモスクワ派ピアニストで、さらにエリソ・ヴィルサラーゼ、ドミートリー・アレクセーエフ、オレグ・マイセンベルクのレッスンも受けた正統派ロシア・ピアニズムの系譜上にもあります。

ゆえにラフマニノフは得意中の得意。このアルバムには演奏至難なことで名高い練習曲「音の絵」を全17

曲収録。サーニャは何と9 歳からこれらの作品に取り組んでいて、15

年間の成果として披露することとなりました。ヤマハCFX

の深い響きから、リヒテルの演奏さえ想起させるような見事な出来となっています。

|

ELOQUENTIA ELOQUENTIA

|

|

|

ピオヴァーノが小型5弦チェロでアルペジオーネ・ソナタに挑戦

シューベルト:

(1)アルペジオーネ・ソナタD.821(ピオヴァーノ編)

(2)弦楽四重奏曲第14番ニ短調「死と乙女」D.810(マーラー編) |

ルイジ・ピオヴァーノ(Vc と指揮)

サンタ・チェチーリア国立アカデミー弦楽合奏団 |

録音:2013年5 月/アウディトリウム・パルコ・デッラ・ムジカ(ローマ)/66’

44”

東フィルの客演首席チェリストも務めるイタリアのチェリスト、ルイジ・ピオヴァーノ。彼がやはり首席チェリストを務めるサンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団の弦楽オーケストラを指揮してシューベルトに挑戦しました。興味深いのは、「アルペジオーネ・ソナタ」を自身でチェロと弦楽オーケストラ用に編曲したもの。彼は小型の5

弦チェロを使用して、オリジナルのアルペジオーネのイメージに近づけていて興味津々。バックの豊潤な響きも魅力です。 |

EVIDENCE

|

フランスのレーベル、EVIDENCEレーベルの扱いを開始します。

フランスの若手を中心としたリリースが予定されています。APARTEレーベルの妹的レーベルです。 |

|

|

ロカテッリの難物「24 のカプリース」仰天の世界初録音!

ピエトロ・アントニオ・ロカテッリ(1695-1764):

24のカプリース(カプリッチョ)

第1番 ニ長調/第2番 ニ長調/第3番

ハ短調/

第4番 ハ短調/第5番 へ長調/第6番

ヘ長調/

第7番 ホ長調/第8番 ホ長調/第9番

ハ長調/

第10番 ハ長調/第11番 ト短調/第12番

ト短調/

第13番 変ロ長調/第14番 変ロ長調/第15番

ホ短調/

第16番 ホ短調/第17番 ト長調/第18番

ト長調/

第19番 ヘ長調/第20番 ヘ長調/第21番

イ長調/

第22番 イ長調/第23番 ニ長調/第24番

ニ長調 |

ガブリエル・チャリク(ヴァイオリン) |

フランスの気鋭チャリクが斬る!

録音:2013 年3,4,5 月、フランス/76'

20"

楽器:Philippe Miteran 製(モダン仕様)(2007)、弓:Konstantin

Cheptitski 製(2011)

「18 世紀のパガニーニ」、ロカテッリによる難物「24

のカプリース」(カプリース=カプリッチョの仏語)24

曲、全曲一切カットなしの世界初録音盤の登場です!

ロカテッリは、バロック後期の作曲家ですが、なによりもヴァイオリンのヴィルトゥオーゾでありました。その腕前はコレッリらを凌いだと言われており、「18

世紀のパガニーニ」とも呼ばれます。人々がロカテッリをそう呼ぶきっかけとなった作品のひとつが「ヴァイオリン技法」と題された協奏曲集。これは正確には「ヴァイオリン協奏曲12

曲、およびその独奏カデンツァとしての無伴奏のヴァイオリンのためのカプリッチョ24

曲」と題された曲集。12 の協奏曲に対して24

曲のカデンツァ(カプリッチョ)が存在するのは、それぞれの協奏曲が3

楽章(急‐ 緩‐ 急)から成り、その第1,3

楽章に対してカデンツァ(カプリッチョ)が書かれたから。このカプリッチョ24

曲は、「謎のカプリッチョ(カプリース)」とも呼ばれてきた難物。現代でも演奏不可能に近い超絶技巧が含まれている上、当時の楽器の指板の長さでは不可能と思われる音域が含まれているなど、いくつかの疑問点があるのも事実。1733

年当時に出版された楽譜を、アルバート・ダニングが監修した校訂版がショット社より2002

年に出版されています。

これまでにいくつか録音も存在していますが、今回のチャリクの録音は、忠実に楽譜を再現、これまで行われてきたカットなどを一切せずに全曲録音した、という意味で世界初録音といえます。曲集をしめくくる最後のカデンツァも、ロカテッリの指示どおり、演奏者自身(チャリク)の創造によるもの。パガニーニも舌を巻きそうな超絶技巧をたっぷりと堪能できる注目の1

枚です!

ガブリエル・チャリクは1989

年にフランス=ロシア系の家系に生まれました。5

歳でピアノ、9 歳でヴァイオリンを始め、フランス・ヴェルサイユ地方音楽院でアレクサンドル・ブルシロフスキに学びました。各地のコンクールで優勝をかざっている気鋭のヴァイオリン奏者です。鮮烈な音と研ぎ澄まされた音程感覚が魅力の注目株。 |

| |

|

|

ドビュッシー弦楽四重奏団によるやわらかなシューベルト&

品格あるヤナーチェク

シューベルト:弦楽四重奏曲第14番

ニ短調

D810「死と乙女」

ヤナーチェク:弦楽四重奏曲

第1番「クロイツェル・ソナタ」 |

ドビュッシー弦楽四重奏団

〔クリストフ・コレット(Vn)、

マーク・ヴィエイユフォン(Vn)、

ヴァンサン・デュレック(Vla)、

ファブリス・ビアン(Vc)〕 |

録音:2012 年9 月

1990 年に結成されたフランスの名門ドビュッシー弦楽四重奏団による新譜の登場。ドビュッシー弦楽四重奏団は、1990

年、リヨン音楽院の学生たちによって結成されました。エヴィアン国際弦楽四重奏コンクールで優勝以来、世界各地で公演を行っており、これまでに来日もしています。

名を冠しているドビュッシーやラヴェル、フォーレ作品の演奏はもちろん、ルクー、ラロ、ミヨー、ジョゼフ=エルマン・ボナルの作品にも力を入れています。録音も多く、モーツァルトのレクイエムの弦楽四重奏版の録音でも話題となりました。そんな彼らによるシューベルトの「死と乙女」は、非常にやわらかな仕上がり。ヤナーチェクの「クロイツェル・ソナタ」も激情におぼれず品格ある演奏。やわらかみのあるアンサンブルが魅力です。 |

EVIL PENGUIN RECORDS EVIL PENGUIN RECORDS

|

|

|

鬼才エルヴェ・ニケによるレクイエム・シリーズ第1弾!

ガブリエル・フォーレ(1845-1924):「レクイエム」(1893年稿)

〔録音:2014 年4月10-12日〕

シャルル・グノー(1818-1893):

「アヴェ・ヴェルム」「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」

〔録音:2013年6月18-21日〕 |

エルヴェ・ニケ(指揮)

ブリュッセル・フィルハーモニックのメンバー

フランダース放送合唱団 |

鬼才エルヴェ・ニケによるレクイエム・シリーズ、始動!第1弾はフォーレのレクイエム!

鬼才エルヴェ・ニケが、フランダース放送合唱団を率いてのレクイエム・シリーズを始動。第1

弾に選んだのは、フォーレのレクイエム。今後、ブラームス、モーツァルト、また、デザンクロらの作品が予定されています。管弦楽パートは、名門ブリュッセル・フィルのメンバーで構成されています。フォーレが書いた音楽自体の美しさが最大限に発揮されていますが、大仰になることもなく、耽美主義にはしることもなく、非常に親密な空気もあわせもった演奏の登場となりました。

フォーレのレクイエムは、1888

年から1900

年の間に3 つの稿で演奏されました。まず、オリジナルの「マドレーヌ稿」は、1888

年実際の儀式で演奏されたもので、〔入祭唱とキリエ、サンクトゥス、ピエ・イエス、アニュス・デイ、イン・パラディスムの5

曲構成/ソプラノ独唱、合唱、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、ハープ、オルガン〕という構成。2

つ目が、「1893 年稿」は、1888

年版の楽曲に、リベラ・メと奉献唱が追加、バリトン・ソロと管楽器が加わります(この稿は、ヘレヴェッヘによる録音でも広く知られています(HMG.501292))。そして3

つ目が、1900 年に演奏されたのが現在一般的に演奏されるのと同じオーケストラ編成の稿。エルヴェ・ニケは、1893

年の稿を足がかりに演奏を行っています。

研究熱心でありながら柔軟な発想を持つエルヴェ・ニケ。「ピエ・イエス」を、ソプラノ・ソロではなく、合唱のソプラノのユニゾンで演奏しています。このことついて、ニケは、実際の葬儀での演奏のように非常に個人的な雰囲気を出したかったから、と語ります。「実際のレクイエムは、亡くなった人(あるいはその家族)の資金で演奏されます。すべての人が、器楽奏者、合唱に加えてソプラノ・ソロを一人雇うことができたとは考えられない」こと、また、「オランダ放送合唱団が非常に素晴しいクオリティである」ことも理由として挙げています。この1893

年稿で追加されたリベラ・メは、稿の通り、バリトン・ソロで演奏しています。

カップリングは、グノーの宗教作品。グノーというと、アヴェ・マリアと、オペラ「ファウスト」「ロメオとジュリエット」ばかりが有名ですが、彼の本領は宗教作品に発揮されています。その頂点が、「十字架上のキリストの最後の7

つの言葉」。1858 年に無伴奏合唱のために書かれ、1866

年に改訂されました。パレストリーナのように複雑な対位法に則っており、「厳格な様式を貫いても、美しい音楽を書くことは可能だし、人間の情熱の制御不能な激しさを描くこともできる」とグノーは述べています。

【エルヴェ・ニケ(指揮)=プロフィール=】

フランス生まれ。ピアノ、オルガン、合唱指揮を学び、16

歳から古楽を研究。17 歳で指揮法をピエール・カオに師事、1980

年パリ・オペラ座の合唱指揮者に就任。1985

年にはモンテカルロ・バレエの開幕に際し、モナコ王女からバレエ作品を委嘱される等、作曲家としても活躍。1987

年ルイ王朝時代の有名な演奏協会にちなんだオーケストラ「ル・コンセール・スピリテュエル」を創設。当時のレパートリーを現代に蘇らせた彼らは、世界の主要ホール、音楽祭に招聘されて高い評価を獲得し、日本公演でも大きな話題となりました。チェンバロ、オルガンの名手でもあり、多種多彩な録音を発表、世界中で、指揮者、器楽奏者として演奏会を開催しています。2009

年、フランスのロマン派音楽センター(ヴェニスのパラッツェット・ブル・ザーネ)設立に携わり、これがきっかけでフランダース放送合唱団およびブリュッセル・フィルとの関係が始まりました。2011

年よりフランダース放送合唱団の首席指揮者を務めています。このフォーレを皮切りに、EVIL

PENGUIN RECORDS から、ブラームスやデザンクロらのレクイエムやミ佐曲など、5

枚の発売される予定となっています。 |

FARAO FARAO

|

|

|

ロシア的情念とは一線を画したクールで辛口の演奏

(1)ショスタコーヴィチ:ピアノ三重奏曲第2番ホ短調Op.67

(2)アレンスキー:同第1番ニ短調Op.32

(3)ラフマニノフ:同第1番ト短調(遺作) |

アトス三重奏団

【アンネッテ・フォン・ヘーン(Vn)、

シュテファン・ハイネマイヤー(Vc)、

トーマス・ホッペ(Pf)】 |

ロシア的情念とは一線を画したクールで辛口の演奏

録音:2012 年8 月/ジーメンスヴィラ(ベルリン)/DDD、72’

55”

(A)nnette - (T)h(o)mas - (S)tefan

の頭文字をとって命名され、2003

年に結成されたアトス三重奏団。ロシア作曲界では親しい友の追悼にピアノ三重奏を作曲する伝統があり、シュスタコーヴィチはソレルチンスキー、アレンスキーはダヴィドフの死を悼む痛切な内容となっています。ラフマニノフは学生時代の1892

年作。アトス三重奏団の演奏はクールで辛口。ロシア的情念の濃いイメージのこれら作品を、目から鱗が落ちるように印象を一新してくれます。ことにアレンスキーの清潔な演奏は魅力的で、曲の透明な叙情、ナイーヴな感性をさらに研ぎ澄ませていて見事というほかはありません。同曲のファン必聴の一枚と申せましょう。 |

| |

|

|

リヒャルト・シュトラウス・フェスティバル・コンクールの優勝者

リヒャルト・シュトラウス:

チェロとピアノのためのソナタ ヘ長調

Op.6、ロマンス ヘ長調AV75

メンデルスゾーン:チェロとピアノのためのソナタ第2番 ニ長調Op.58 |

ラファエラ・グロメス(チェロ)

ユリアン・リーム(ピアノ) |

リヒャルト・シュトラウス・フェスティバル・コンクールの優勝者、若き女性チェリスト、ファエラ・グロメス

録音:2012 年5 月リヒャルト・シュトラウス・フェスティバル、ライヴ/57’30

リヒャルト・シュトラウスが、死去するまでの40

年間を過ごしたガルミッシュ=パルテンキルヒェンにおいて開催されている音楽祭「リヒャルト・シュトラウス・フェスティバル」。2014

年は生誕150 年ということで盛大な音楽祭が開催されます。

同音楽祭では若手奏者のためのコンクールも開催されており、2012

年のチェロ部門の覇者がラファエラ・グロメスでした。

本アルバムは、コンクールの優勝者コンサートでのライヴ収録。リヒャルト・シュトラウスのチェロ・ソナタ、ロマンス、そしてメンデルスゾーンのチェロ・ソナタが収録されています。

このチェロ・ソナタは若きシュトラウスが作曲した唯一のチェロ・ソナタ。

カップリングされているロマンスはもともとチェロと管弦楽のために書かれた作品ですが、現在はチェロとピアノで演奏されることが多い作品。1991

年ミュンヘン生まれのラファエラ・グロメス。14

歳のときにグルダのチェロ協奏曲で演奏会デビューを飾ります。ライプツィヒ音楽院で4

年間学び、2010 年からミュンヘンでウェン・シン・ヤンに師事しています。 |

FIRST HAND

|

|

|

アメリカから凄い若手の登場

(1)ブラームス:ピアノ・ソナタ第1番ハ長調Op.1

(2)ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第29番変ロ長調Op.106「ハンマークラヴィア」 |

アダム・ゴルカ(Pf) |

STEREO

1987 年テキサス生まれのピアニスト、アダム・ゴルカのデビュー・アルバム。16

歳で上海国際ピアノコンクールで優勝、2009

年には来日公演も行っています。

彼は恐ろしく指の回る典型的な超絶技巧派。作品が難しければ難しいだけ演奏が輝かしくなる超人系で、要注目です。

演目は最も得意とするベートーヴェンの「ハンマークラヴィア・ソナタ」。実演に接した人はみな度肝を抜かれるという凄さ。技術もさることながら、緩徐楽章での深遠な感情表現も若さに似合わぬものがあります。

カップリングはブラームスの「作品1」。冒頭がベートーヴェンの「ハンマークラヴィア・ソナタ」と似ているとかねて指摘されている作品です。こちらはゴルカの若さとあいまって、凄いエネルギーと覇気に満ちた感動的名演。

ここまで興奮させられるピアノ演奏はまさに稀。凄いピアニストの出現と申せましょう。 |

HAENSSLER HAENSSLER

|

|

|

シューベルト:ピアノ作品集Vol.12

(1)ピアノ・ソナタ ニ長調 D.850

(2)ロンド ホ長調 D.506

(3)12のワルツ集「高雅なワルツ」

D.969 |

ゲルハルト・オピッツ(ピアノ) |

巨匠オピッツによるシューベルトのピアノ独奏曲集これにて完結!

録音:2009 年10 月5-9 日/ノイマルクト/DDD、65’51”

2007 年から2009 年の間に集中的に行われたオピッツによるシューベルトのピアノ独奏曲録音が当第12

集にて完結致します。

シューベルトの詩情をたっぷりと響かせるオピッツのシューベルトは透明感あふれる音色と重厚感があり、楷書的な奏法ながらそれぞれの楽曲に対しての解釈は、長年の演奏活動・研究から現在のオピッツが考えるシューベルト像を表現しております。改めて巨匠オピッツの偉大さを感じずにはいられない充実の録音が完結致しました。

|

| |

|

|

才能結集〜ショパンの美しい旋律に陶酔

ショパン:

(1)チェロ・ソナタ ト短調

Op.65

(2)ピアノ三重奏曲 ト短調

Op.8 |

ヨハネス・モーザー(チェロ)

エヴァ・クピーク(ピアノ)

(2)コリア・ブラッハー(ヴァイオリン) |

名手クピーク、ブラッハーと共演!俊英チェリスト、モーザーによるショパンの美しい旋律に陶酔

元ベルリン・フィルの第1コンサートマスター、コリア・ブラッハー。そしてグラモフォン誌が『驚くほど数多くいる若きヴィルトゥオーゾ・チェリストの中でもっとも素晴らしい才能を持つアーティストのひとり』と絶賛している俊英チェリストのヨハネス・モーザー。

セッション録音:(1)2010 年12

月20,21 日、(2)2013

年6 月21,22 日/SWRフンクハウス・スタジオ(シュトゥットガルト)/DDD、57’54”

期待の新録音はショパンのチェロ・ソナタとピアノ三重奏曲です。“ピアノの詩人”

ショパンのチェロ・ソナタは1845-46

年に作曲され、ちょうどジョルジュ・サンドと別れた時期です。

チェロのパートにはげしい情熱的なひらめきがあり、技巧的にも十分にその効果を発揮しており、モーザーは知的にコントロールしつつも情感豊かで魅惑的な演奏を披露しております。ピアノ三重奏曲

ト短調はA.H. ラージヴィウ公爵に献呈された初期の美しい作品です。

|

| |

= SWR MUSIC =

|

|

|

リヒャルト・シュトラウスの交響詩シリーズ第3弾「ツァラ」&「イタリアより」

リヒャルト・シュトラウス:

・交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」op.30 *(32’26)

録音:2013年9 月4、5

日/

フライブルク、コンツェルトハウス(ライヴ・デジタル)

・交響的幻想曲op. 16「イタリアより」 (45’11)

録音:2014年2 月17、18

日/

フライブルク、コンツェルトハウス(ライヴ・デジタル) |

イェルモライ・アルビケル(ヴァイオリン・ソロ)*

バーデン=バーデン& フライブルクSWR

交響楽団

フランソワ=グザヴィエ・ロト(指揮) |

話題のロト率いるバーデン=バーデン&フライブルクSWR

響、リヒャルト・シュトラウスの交響詩シリーズ第3

弾「ツァラ」&「イタリアより」

DDD、ステレオ、77’ 37

バーデン=バーデン& フライブルクSWR

交響楽団を率いる首席指揮者フランソワ=グザヴィエ・ロトが進めるシュトラウスの交響詩シリーズ最新盤。作曲家生誕150

周年を迎えた2014 年に登場するのは、「ツァラトゥストラはかく語りき」と交響的幻想曲「イタリアより」。順に2013

年9 月と2014年2 月に、いずれもフライブルクでおこなわれたコンサートの模様をライヴ収録したものです。

シリーズ前2 作のアルバムからもわかるように、これまでもロトはレコーディングに際して、実演でのプログラムと並行して演奏内容を検証しつつ、その解釈を掘り下げる機会を得ていたとおもわれますが、このたびの「ツァラ」のケースも周到な準備をもって臨んでいることがうかがえます。

ロトは2013 年5 月にBBC ウェールズ・ナショナル管を指揮して同曲を演奏していたほか、2013

年8 月にフランスのラ・コート=サン=タンドレにおけるベルリオーズ・フェスティバルでも、バーデン=バーデン&

フライブルクSWR 交響楽団を指揮して同曲を演奏していました。

さらに、本録音を挟んで、2014

年4 月にデンマーク国立響を指揮して同曲を演奏、2014

年9 月にはケルン・ギュルツェニヒ管を指揮して演奏予定といった具合に、レコーディングがまた実演との相乗効果を生んでもいるようです。

2012/13 年のシーズンより継続してシュトラウスの管弦楽曲に取り組んでいるロトですが、結果としてシュトラウスの音楽全体に対する理解を深め、シリーズを通して高水準の仕上がりにつながっているようにみえます。

なお、ライヴ録音でありながら音質がすぐれているのもシリーズの特色。オリジナル楽器の手兵レ・シエクルも運用して「楽器の扱いのセンス」に秀でたロトが、スコアから引き出す膨大な情報量をあますところなく収めることに成功しています。 |

| |

|

|

ロシア

(1)シュニトケ:3つの宗教曲

(1984)

(2)ラフマニノフ:神の母 (1893)

(3)グバイドゥーリナ:マリーナ・ツヴェターエワ讃歌

(1984)

(4)タネーエフ:ポロンスキーによる合唱曲Op.27より

「星」「陰気な二つの雲が山にかかり」

「ものうげな海の上にあるとき」

(1911)

(5)グリンカ:ヘルビムの歌

(6)チャイコフスキー:

ヘルビムの歌〜聖ヨハネ・クリュソストムスの典礼Op.41より |

マルクス・クリード(指揮)

シュトゥットガルト声楽アンサンブル

中曽和歌子(Sop)

ザビーネ・ツィンツェル(A)

アレクサンドル・ユーデンコフ(Ten)

ミハイル・シャシコフ(Bs)

[ロシア語(教会スラヴ語)歌唱] |

感動的な美しさ。ロシアの合唱曲集

録音:2013 年7 月、11 月/

SWR フンクスタジオ(シュトゥットガルト)/62’

09”

ロシア音楽の魅力のひとつである合唱。ロシア正教は教会内での楽器演奏を禁じているため、聖歌隊教育の歴史がありました。グリンカ、チャイコフスキー、ラフマニノフら大作曲家も個性的な無伴奏宗教曲を残しています。そのほか宗教曲ではありませんが、帝政ロシア末期の1911

年に作られたタネーエフ作品の心洗われるような美しさも必聴。さらに、シュニトケとグバイドゥーリナともに1984

年の作品も興味津々。シュニトケ作品はチャイコフスキーやラフマニノフの宗教曲の系譜上にあり、彼独特の皮肉やグロは全く見られません。非常にピュアで敬虔、ソ連時代にこのような作品が書かれたことは驚きと申せましょう。グバイドゥーリナの作品は対照的に実験的で演劇的。グバイドゥーリナが崇拝しているロシアの女流詩人ツヴェターエワの詩を驚くほど適確に音楽化しています。

クリード率いるシュトゥットガルト声楽アンサンブルはロシアの合唱団とはひと味違う洗練された響きが絶美。アンサンブルが恐ろしく難しいグバイドゥーリナ作品も完璧。 |

| |

|

|

ラヴェル:ピアノ独奏曲全集

CD 1

(1)水の戯れ/(2)鏡/…風に((3)シャブリエ風に

(4)ボロディン風に)/

(5)亡き王女のためのパヴァーヌ/(6)ハイドンの名によるメヌエット/

(7)メヌエット嬰ハ短調/(8)ソナチネ

CD 2

(9)クープランの墓/(10)前奏曲

イ短調/

(11)ダフニスとクロエ(断章)/(12)ラ・ヴァルス

CD 3

(13)夜のガスパール/(14)グロテスクなセレナード/

(15)古風なメヌエット/(16)見世物小屋/

(17)高雅にして感傷的なワルツ |

フローリアン・ウーリヒ(ピアノ) |

抜群のテクニックと表現力!俊英ピアニスト、フローリアン・ウーリヒによるラヴェル、ピアノ独奏曲全集!

録音:(1)(3)-(6)(8)-(10)(17)2012

年6 月8-10

日/(2)(7)(14)-(16)2012 年11

月5-8 日/(11)-(13)2013

年11 月20-23 日、SWR スタジオ/DDD、CD

1:

54’25”、CD 2: 55’19”、CD

3: 56’10”

ドイツの俊英ピアニスト、フローリアン・ウーリヒ。ヘンスラー・レーベルにはこれまでにシューマンのピアノ独奏曲全集シリーズやペンデレツキのピアノ協奏曲「復活」(2007

年再稿版)(98 018)などを録音しいずれも好評を博しております。今やヨーロッパにて売れっ子のピアニストとして活躍しているウーリヒ期待の最新アルバムはラヴェルのピアノ独奏曲全集です。

フランスを代表する作曲家ラヴェルはドビュッシーに影響をうけ、印象派音楽を大成させましたが、とりわけピアノ独奏曲ではラヴェルの特徴で理知的で古典的な明快さをもった独特の作品を作り上げました。そのどれもが個性的でピアニストの必須レパートリーとなっております。小管弦楽用にも編曲されている「亡き王女のためのパヴァーヌ」、「道化師の朝の歌」、「クープランの墓」や名曲「夜のガスパール」など、そのすべてが唯一無二の魅力をしめします。俊英ウーリヒの確かなテクニックと類まれな表現で、新たな全集の名盤が登場したと言えましょう。 |

| |

|

|

ドビュッシー:ピアノ曲集Vol.3

(1)前奏曲“選ばれた乙女”

(2)映像第1集(水に映る影/ラモーをたたえて/運動)

(3)映像第2集

(葉末を渡る鐘の音/そして月は荒れた寺院に落ちる/金色の魚)

(4)忘れられた映像

(レント/ルーヴルの思い出/

「いやな天気だから、もう森には行かない」の諸相)

(5)6つの古代の墓碑銘

(6)コンクール用小品

(7)ハイドンを讃えて

(8)レントよりも遅く

(9)バラード |

ミヒャエル・コルスティック(ピアノ) |

絶品!ドビュッシーの音楽美を堪能できる名手コルスティックによるドビュッシー第3

弾名曲「映像」も含む充実の内容!

セッション録音:2013 年11 月12-15

日、シュトゥットガルト、SWR

室内楽スタジオ/DDD、79’35”

ベートーヴェンのピアノ・ソナタ全集をはじめ、シューマン、リスト、さらにはケクランのピアノ曲までを新鮮な解釈で提起するドイツの個性派ピアニスト、ミヒャエル・コルスティックによる好評のドビュッシーのピアノ作品全集。

世界初録音を含む第1 弾(93

290)、傑作の前奏曲集第2

巻(93 300)に続く第3 弾は傑作、「映像」や「レントよりも遅く」を含む内容です。コルスティックならではの独創的な表現力はこのドビュッシーのシリーズでも堪能することができます。通常のドビュッシー集とは次元が違うコルスティックこだわりの全集をご堪能ください。 |

| |

SWR MUSIC

|

|

|

ショスタコーヴィチ・シリーズ第4弾

ショスタコーヴィチ:交響曲第5番ニ短調op.

47 |

アンドレイ・ボレイコ(指揮)

SWR シュトゥットガルト放送交響楽団 |

ボレイコ&シュトゥットガルト放送響によるショスタコーヴィチ・シリーズ第4弾、遅めのテンポでじっくり描き上げる交響曲第5

番

録音:2011 年6 月30 日、7 月1

日/シュトゥットガルト、リーダーハレ、ベートーヴェンザール(ライヴ・デジタル)/DDD、ステレオ、50’07”

1957 年サンクトペテルブルクに生まれたロシアの指揮者アンドレイ・ボレイコが、客演指揮者時代(2004-12)にシュトゥットガルト放送響を指揮してスタートしたショスタコーヴィチの交響曲シリーズは、一貫して知的で明晰なアプローチを基調に、この作曲家特有のシニカルな毒もきっちりにじませるというもので、これまでに第1

番、第4 番、第6 番、第9 番、第15

番の5 曲がリリース済み。

このたび登場する第5 番は、前作の第1

番、第6

番と同じく2011 年のライヴ録音。ショスタコーヴィチの最も有名な作品であるだけでなく、すでに20

世紀の古典として傑作に位置づけられる第5

番ということで力の入るところですが、そこはボレイコ。いつもの冷静なスタンスを崩しません。

ここでボレイコは総じて遅めのテンポ設定を採用。全曲の演奏時間が49

分と、巨匠スタイルのスケールのおおきな音楽運びが特徴的で、両端楽章、なかでもフィナーレをほぼ12

分かけてじっくりとした歩みで丁寧に描いており、明快にみえて、この交響曲の持つ複雑な様相を浮き彫りにすることに成功しています。

ボレイコの指揮ぶりに応えるシュトゥットガルト放送響の緻密なアンサンブルと、迫力あるひびきも光ります。

なお、終演後には拍手が入ります。

=トラックタイム=

I.17’04 +II.5’17+III.14’40

+IV.11’59

= TT.49’00(※ 実測値)

|

| |

|

|

ファイ/ハイドン:交響曲全集第22弾

ハイドン:

(1)交響曲第98番 変ロ長調Hob.I:98(26’21”)

(2)交響曲第103番 変ホ長調「太鼓連打」Hob.I:103(32’24”) |

トーマス・ファイ(指揮)

ハイデルベルク交響楽団 |

強烈な太鼓連打!!鬼才ファイ& ハイデルベルク響、ハイドン全集、第22

弾は交響曲103 番「太鼓連打」と第98

番!

録音:2013 年9 月5 & 6 日、10

月22 日/ハイデルベルク=ドッセンハイム、マルティン・ルター・ハウス(デジタル・セッション)/DDD、58’45”

斬新な解釈で鮮烈な印象を与えるトーマス・ファイ&ハイデルベルク交響楽団によるハイドン全集の第22

弾はロンドン・セットから103 番「太鼓連打」と98

番です!103 番「太鼓連打」導入部のティンパニの連打は速打ちとも言えるテンポですが、当演奏は粒立ちの良さと強弱でインパクトを与えます。

太鼓の達人も驚きの太鼓連打と言えましょう。そして弦楽器の美しさと管楽器のパーカッション的な演奏が曲全体にメリハリを与えます。ますます円熟したアンサンブルを見せるファイ&ハイデルベルク交響楽団の今後のリリースにも注目必至です!

交響曲第98 番 変ロ長調は1792

年にロンドンで作曲され、この年のシーズンに初演された2

曲目の交響曲です。変ロ長調の交響曲として始めて変ロ調トランペットを、ティンパニとともに使用しました。華やかな作品でとりわけ、フィナーレに魅力的で輝かしいパッセージが印象的です。一方、交響曲第103

番 変ホ長調「太鼓連打」はハイドンのロンドン滞在最後の年、1795

年の1 月から2 月にかけて作曲され、その年の3

月2 日、第4 回オペラ・コンサートで初演されました。なお、初演時のオーケストラは当時としてはかなりの大規模となる60

人から成っており、演奏の指導はコンサートマスターを務めたヴィオッティとハイドンが行いました。 |

The Choir Project

|

合唱ファン狂喜のシリーズ「ザ・コラール・プロジェクト」始動!!

合唱ファン狂喜!ドイツ、ヘンスラー社より興味深いサブ・レーベル「ザ・コラール・プロジェクト」が始動します。このプロジェクトは毎年開催される世界最難関の合唱コンクール「ワールド・コラール・ゲームズ」にて優秀な成績をおさめた団体のディスクをリリースしてゆくというものです。

合唱の形態も4 人のから60 人まで、扱われるジャンルもクラシックにとどまらずポップまであらゆる「合唱」を楽しむことができます。

記念すべき第1弾は2タイトルリリースされ、合唱グループ「Dekoor

Close Harmony」とオーストリアのヴォーカル・アンサンブル「LALA」です。ともに実力派の合唱団で、今後の活躍にも注目と言えましょう。

なお、当コラール・プロジェクトのシリーズは年に3〜5タイトルのペースでリリースしていくとのことです。 |

|

|

ヴォーカル・アンサンブル「LALA」のアルバム

(1)レーガー:「夜の歌」

シューベルト:(2)「夜」、(3)「聖なるかな」

メンデルスゾーン:

(4)「緑の中に」、(5)「憩いの谷」、(6)「森からの別れ」

(7)シューベルト:/(8)ブラームス:「許しておくれ」、

(9)「目覚めよ」、(10)「谷間で」、

(11)「別れの歌」、(12)「静かな夜に」

(13)シューベルト:「墓」

(14)ブルックナー:「タントゥム・エルゴ」第3番

(15)メンデルスゾーン:狩の歌

Preissegger (1951-):

(16)「Gernhabn tuat guat」、(17)「In

Gedankn bin ih bei dir」

(18)マイエル:「Da Adler」

(19)LALA:「LALA-Jodler」

(20)The New York Voices:「Come

Home」

(21)LALA:「Fawada」

(22)David Paich:「Rosanna」

(23)Jason Thomas Mraz:「 I’m

Yours」

(24)Earth,Wind and Fire:「September」 |

LALA |

合唱ファン狂喜のシリーズ「ザ・コラール・プロジェクト」始動!!

合唱ファン狂喜!ドイツ、ヘンスラー社より興味深いサブ・レーベル「ザ・コラール・プロジェクト」が始動します。このプロジェクトは毎年開催される世界最難関の合唱コンクール「ワールド・コラール・ゲームズ」にて優秀な成績をおさめた団体のディスクをリリースしてゆくというものです。合唱の形態も4

人のから60 人まで、扱われるジャンルもクラシックにとどまらずポップまであらゆる「合唱」を楽しむことができます。記念すべき第1弾は2タイトルリリースされ、合唱グループ「Dekoor

Close Harmony」とオーストリアのヴォーカル・アンサンブル「LALA」です。ともに実力派の合唱団で、今後の活躍にも注目と言えましょう。なお、当コラール・プロジェクトのシリーズは年に3~5タイトルのペースでリリースしていくとのことです。

しっとりと響きわたる澄み切った歌声!ヴォーカル・アンサンブル「LALA」のアルバム

ヴォーカル・アンサンブル「LALA」は4

人のアカペラ・ヴォーカルで教会音楽、フォークソングを得意としております。今回はクラシックからポップスまで幅広いジャンルをレコーディングしました。しっとりと響き渡る澄み切った歌声がヴォーカル・アンサンブル「LALA」の特徴です。 |

| |

|

|

オランダ合唱団Dekoor Close Harmonyのアルバム

(1)We Are Young/(2)Selfless,

cold and

composed/

(3)Let Me Take Over/(4)Zombie/(5)A

Night

in Tunisia/

(6)Teardrop/(7)Smack Dab In

the Middle/

(8)Elijah Rock/(9)Love Psalm/

(10)I Know Where I’ve Been/(11)You’re

theVoice |

Dekoor Close Harmony |

パワフルな歌声が魅力!オランダ合唱団Dekoor

Close Harmonyのアルバム

録音:2011 年9 月、オランダ/DDD、65’35”

「Dekoor Close Harmony」はクリストフ・マック・カーティにより設立された合唱団で、モダン・ジャズからポップスまで実に多様な表現力を持っています。合唱を愛してやまないカーティの思いが伝わってくる心にダイレクトに響き渡る合唱団で、パワフルな歌声が最大の魅力です。 |

HMF

|

|

|

アマンディーヌ・ベイエ(ヴァイオリン)

F.クープラン(1668-1733):讃歌集

トリオ・ソナタ「壮大なもの」(1690年頃)

リュリ讃(1725)

コレッリ讃(1724)

4声のソナタ「スルタン妃」(1695

年頃) |

アマンディーヌ・ベイエ(ヴァイオリン)

リ・インコーニティ |

魅惑のヴァイオリニスト、アマンディーヌ・ベイエ新譜はクープラン!

録音:2014 年1 月4-7 日/グラディニャン、四季劇場(ジロンド)

フランス古楽界の新世代を代表するバロック・ヴァイオリン奏者、アマンディーヌ・ベイエ。2014

年11 月にはアンサンブル・リ・インコーニティを率いての来日が予定されています。

この度、久々にハルモニアムンディからの登場となる当盤のプログラムは、F.

クープランの「リュリ讃」と「コレッリ讃」というなんとも嬉しい組み合わせ。ベイエの魅力である喜びに溢れたようなリズム、愛に満ちた明るい音色があますところなくとらえられています。

CD のプログラムは、「壮大なもの」で幕を開けます。「少しクセのある、色鮮やかな不協和音に満ちたハーモニーのキラキラとしたつむじ風にたちまち耳を奪われる」とベイエ自身述べている作品を、非常にチャーミングに響かせています。

F. クープランの「コレッリ讃」と「リュリ讃」は、両作品とも各楽章に表題が付けられており、「コレッリ讃」では音楽の神が住まうパルナッソス山にコレッリが導かれる様子が描かれ、「リュリ讃」では、コレッリに続いてパルナッソス山へ登ったリュリが、そこで出会ったコレッリと共に演奏を行う、という物語になっています。フランスでは、「トンボー」というジャンルで、先人の肖像画的な音楽を作るという伝統がありましたが、このクープランの「リュリ讃」「コレッリ讃」は、それぞれの作曲家のスタイルに厳密に従っているわけではなく、また、その規模などから、音楽史上でも特殊な作品として輝きを放っています。ベイエとアンサンブルの面々が、活き活きとしたリズムでひとつひとつのハーモニーまでも逃さず味わいつくすように演奏しています。

最後に収録されているスルタン妃は比較的初期の作品ですが、繊細なテクスチュア、柔軟な舞曲のリズム、抒情性、モティーフのキャラクターづけの巧さなどが光る秀作です。

ベイエ&アンサンブル・リ・インコーニティ2014

年来日日程

11月24日( 月・祝) 15:00 姫路

パルナソスホール【Aプロ】8/21(木)

発売予定

11月25日(火) 19:00 東京 津田ホール【Bプロ】

発売中

11月26日(水) 19:00 東京 王子ホール【Aプロ】

完売

【Aプロ】“季節の劇場~ヴィヴァルディの四季とその他の協奏曲”

ヴィヴァルディ: 歌劇「オリンピアーデ」より

シンフォニア ハ長調 RV725、チェロ協奏曲

イ短調

RV420、ヴァイオリンと鍵盤楽器のための協奏曲

ハ長調 RV808、「四季」

【Bプロ】“A.ヴィヴァルディ

& J.S.