≪第78号アリアCD新譜紹介コーナー≫

その7 9/30〜

マイナー・レーベル新譜

歴史的録音・旧録音

メジャー・レーベル

国内盤

映像 |

10/3(金)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

CHANNEL CLASSICS CHANNEL CLASSICS

|

CCSSA 35814

(SACD HYBRID)

\2800 →\2590 |

ブラームス:ミサ曲&モテット集

カノン・ミサ ハ長調/2つのモテット Op.29/

2つのモテット Op.74/3つのモテット Op.110/

祝辞と格言 Op.109

|

ピーター・ダイクストラ(指揮)

スウェーデン放送合唱団 |

オランダが輩出した"合唱界の若き巨匠"ピーター・ダイクストラと"北欧の奇跡の歌声"スウェーデン放送合唱団による待望の新録音は、ブラームスの「ミサ曲&モテット集」!

前作「ノルディック・サウンズ2」で聴かせてくれた"北欧プログラム"から"ドイツ・ロマン派"へとさらに歩みを進めるダイクストラ&スウェーデン放送合唱団。

ブラームスの合唱作品は純一無雑で、特にドイツやオーストリアではよく愛され、今日でも無数に合唱作品が歌われ続けており、レパートリーとしても重要な作品となっている。

巨匠エリク・エリクソン、オルウェル、ショークヴィスト、カリユステたちが育んだ北欧の名門スウェーデン放送合唱団を受け継いだダイクストラ。バイエルン放送合唱団の音楽監督、オランダ室内合唱団の首席客演指揮者、ジェンツの創設者兼首席客演指揮者を務め、合唱界の若き盟主としてその手腕を遺憾なく発揮してきた。

ドイツ・ロマンティシズムの傑作も、オランダの若き巨匠と世界最高峰と言われる北欧唯一無二のハーモニーで、素晴らしい演奏を聴かせてくれること間違いなし!

|

| |

CCSSA 35914

(2SACD HYBRID)

\4000 →\3590 |

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲集

ブランデンブルク協奏曲第1番ヘ長調 BWV.1046

ブランデンブルク協奏曲第2番ヘ長調 BWV.1047

ブランデンブルク協奏曲第3番ト長調 BWV.1048

ブランデンブルク協奏曲第4番ト長調 BWV.1049

ブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調 BWV.1050

ブランデンブルク協奏曲第6番変ロ長調 BWV.1051 |

フロリレジウム |

古楽アンサンブル、フロリレジウム!バッハの「ブランデンブルク協奏曲」!

1991年に結成されたイギリス有数の古楽アンサンブル、フロリレジウムの新録音はJ.S.バッハの「ブランデンブルク協奏曲集」!

ロンドン、インディペンデント紙では、「個々が想像力に富んでいて、実直で鋭い演奏」、BBCミュージック・マガジンでは、「優雅な表現と柔らかい音の輪郭は優美で魅力的な演奏」と評価されすでに高い評価を受けている。

フロリレジウムは、初期メンバーにはレイチェル・ポッジャーが在籍していたことでも知られるハイクオリティなアンサンブル。現在はポッジャーの弟子でもあり、ポッジャー率いる「ブレコン・バロック」のメンバーでもあるボヤン・チチッチが第1ヴァイオリンをつとめ、イギリスの様々な古楽シーンで活躍する日本人ガンビスト市瀬礼子や、創始者でもありディレクター兼フルートのアシュリー・ソロモンなど名手が集う精鋭アンサンブルとなっている。

スタイリッシュでエキサイティングな解釈を確立した古楽アンサンブルによるブランデンブルク協奏曲にご期待下さい!

旧譜から

フロリレジウムとえいばこれを思い出す

執念の録音、ボリビア・バロックの祭典

CHANNEL CLASSICS CCSSA 22105

(SACD Hybrid)\2800→\2590

このアルバムは、2004年4月、南米ボリビアのサンタクルス市から車でおよそ6時間ほどのジャングルの中にあるコンセプシオン教会で収録されたという。

ジャングルの中の教会である。

いまや世界的に有名な古楽器アンサンブルとなったフロリレジウムがそこまでして行なった、この前代未聞の録音。・・・それはもう取り憑かれたとしかいいようのない、執念のプロジェクト。

今から3年前、彼らは2年に一度サンタクルスで行われる音楽祭に参加した。そこでボリビアの音楽に触発された彼らは、翌年2003年1月に、ロンドンのウィグモア・ホールで、ボリビア・バロック音楽のコンサートを行い大成功を収めた。

ここでフロリレジウムのディレクターであるリコーダー奏者アシュリー・ソロモンを中心に、彼らはコンセプシオン教会の地下室に奇跡的に残されていた5500ページにも及ぶマニュスクリプト(多くの作品はインディアンの作曲によるもので、最近発見された)を発掘、それを音楽学者ピョートル・ナヴロットが復元し、フロリレジウムとボリビアの4人の歌手が演奏した。

この録音のためにChannel Classicsは300キロにもおよぶ録音機材をオランダからボリビアに運び、教会周囲の騒音や気候的な悪条件などを克服し録音を達成する。

これはそうした命がけといってもいいような、音楽馬鹿が作り上げたアルバムなのである。

|

|

|

DELPHIAN DELPHIAN

|

|

|

オックスフォード・マートン・カレッジ合唱団

マリアン・コレクション

ウィアー:めでたし天の女王(世界初録音)

パレストリーナ:うるわしき救い主のみ母

タヴナー:聖母マリア、私は今ここに立ち

アンドリュー:ようこそ天の女王(世界初録音)

ネスベット:マニフィカト

ケンドール:天の女王(世界初録音)

バード:ようこそ天の女王

ストラヴィンスキー:アヴェ・マリア

タバコワ:恵み深き救い主の母よ(世界初録音)

ジャクソン:

アイ・セイ・ザット・ウィー・アー・ウーンド・ウィズ・マーシー

(世界初録音)

パーソンズ:アヴェ・マリア

タヴナー:神の御母のための2つの讃歌

マーティン:めでたし、知恵の座

ブルックナー:アヴェ・マリア |

オックスフォード・マートン・カレッジ合唱団

ピーター・フィリップス(指揮)

ベンジャミン・ニコラス(指揮)

チャールズ・ウォーレン(オルガン) |

マートン・カレッジ合唱団のマリアン・コレクション!指揮はピーター・フィリップス&ベンジャミン・ニコラス!

2014年が創設750周年のアニヴァーサリー・イヤーとなるイギリス、オックスフォード大学のマートン・カレッジ。

イギリスの合唱界を代表する2人の名指揮者、ピーター・フィリップス、ベンジャミン・ニコラスを音楽監督に迎え、2008年に創設されたオックスフォード・マートン・カレッジ合唱団のレコーディング・プロジェクト第4弾は、聖母マリアをテーマとした「マリアン・コレクション」!

マートン・カレッジ合唱団の「マリアン・コレクション」では、ルネサンス時代のパレストリーナやバード、パーソンズ、19世紀のブルックナー、20世紀のストラヴィンスキー、神秘主義者タヴナー、そして現代イギリスのリーディング・コンポーザー、ガブリエル・ジャクソンやマシュー・マーティン、そして女流作曲家として初めて「女王の音楽師範(Master

of Queen's Music)」に任命されたジュディス・ウィアー(1954−)新作「めでたし天の女王」など、様々な時代の名作たちが魅力的なプログラムを創り上げている。

結成から急速に評価を高め、合唱王国イギリスを代表する合唱団の1つとしての地位を確立したオックスフォード・マートン・カレッジ合唱団。そのハーモニー、2人の名指揮者との共演にご期待下さい!

|

| |

|

|

オックスフォード・マートン・カレッジ合唱団

イン・ザ・ビギニング

ジャクソン:はじめに言葉ありき

ゴンベール:ダヴィデはアブサロンを悼む

ウィールクス:ダヴィデが聞きしとき

ウィテカー:ダヴィデが聞きしとき

パレストリーナ:ヌンク・ディミティス

ホルスト:ヌンク・ディミティス

ウカシェフスキ:ヌンク・ディミティス

コープランド:はじめに(イン・ザ・ビギニング)

|

オックスフォード・マートン・カレッジ合唱団

ピーター・フィリップス(指揮)

ベンジャミン・ニコラス(指揮)

ベス・マッケイ(メゾ・ソプラノ)

ナターシャ・ティアウィット=ドレイク(オルガン)

|

オックスフォード・マートン・カレッジ合唱団!デビュー・タイトル"イン・ザ・ビギニング"!

オックスフォード・マートン・カレッジ合唱団のデビュー・レコーディング「イン・ザ・ビギニング」。

ルネサンスのパレストリーナ、ゴンベール、ウィールクス、近現代のホルスト、コープランド、日本でも人気の高いウィテカー、ジャクソン、ウカシェフスキの8作品を収録!

ヨハネ福音書の序文「はじめに(In the Beginning)」を題材としたジャクソンとコープランドの2作品、ウィテカーとウィールクスの「ダヴィデが聞きしとき」のコントラストも興味深い。

※録音:2011年4月25日−26日、マートン・カレッジ・チャペル(オックスフォード、イギリス)

|

TOCCATA TOCCATA

|

TOCC-60

\2700 |

デイヴィッド・マシューズ:弦楽四重奏曲全集

第3集

1-6.弦楽四重奏曲 第1番 Op.4(1969-1970/1980改編)/

7-9.弦楽四重奏曲 第2番 Op.16(1974-1976)/

10-12.弦楽四重奏曲 第3番 Op.18(1977-1978)/

13.鏡のカノン(1963)/

14.スクリャービン(1872-1915):前奏曲 Op.74-4

(D.マシューズ編) ※初録音…(10-13を除く) |

クロイツェル弦楽四重奏団

<メンバー:

ピーター・シェパード・スケアヴェズ(ヴァイオリン)/

ミハイロ・トランダフィロヴスキ(ヴァイオリン)/

モルガン・コフ(ヴィオラ)/

ナイル・ハイデ(チェロ)> |

録音 2012年4月11日…1-6, 2014年1月29日…7-12,

2014年7月29日…13.14

ロンドンで生まれ、数多くの作品を世に送り出している作曲家デイヴィッド・マシューズ(1943-)。このアルバムは彼の弦楽四重奏曲全集の第3集です。

ここには比較的初期の作品が収録されていて、ベートーヴェン、バルトーク、ブリテン、ティペットなどの偉大なる弦楽四重奏の系譜を学びつつ、どのように対位法の技術を修得していったかをつぶさに見ることができるというものです。

第2番の弦楽四重奏曲には、ミニマリズムの影響も感じられるなど、この時代に流行していた音楽スタイルも伺い知ることができ、とても興味深いものです。「鏡のカノン」も対位法習得のための小品。

スクリャービンの前奏曲第4番はかれの弟コリンの誕生日の贈り物ととして編曲されたもの。彼ら兄弟が10代の時に強く影響されたスクリャービンへの賛辞の気持ちが込められているのだそうです。

【第1集…TOCC0058, 第2集…TOCC0059】 |

| |

TOCC-216

\2700→\2490 |

ロシア・ピアニズムの伝統

アナトーリ・アレクサンドロフ:ピアノ作品集

第2集

1-2. 2つの小品 Op.3(1913/1919改編)

<第1番:夜想曲/第2番:ワルツ>…

3.ピアノ・ソナタ 第2番 ニ短調 Op.12(1918)…

4-5.メーテルランクのドラマ「アリアーヌと青髭」から

2つのパッセージ(1923)…

6-8.ピアノ・ソナタ 第4番 ハ長調 Op.19(1922/1954改編)…

9.ピアノ・ソナタ 第1番 嬰へ短調「ソナタ・スカッツァ」Op.4(1914)…

10-12.ピアノ・ソナタ 第6番 ト長調 Op.26(1926)…

13-16.小組曲 第1番 Op.33(1929)

<第1番:妖精の子守歌/第2番:練習曲/第3番:メロディ/第4番:冗談>

※1.2.10-12…初録音 |

ノ・キョンア(ピアノ) |

録音 2013年5月23日…9, 2014年1月7-8日…1-8.10-16

北テキサス大学,マーチソン・パフォーミング・アーツ・センター

アナトーリ・アレクサンドロフ(1888-1982)は、ロシア・ピアニズムの伝統をしっかり継承している作曲家として知られ、その作品は、ラフマニノフ、スクリャービン、ショスタコーヴィチ、ギレリスなど様々な作曲家や演奏家にインスピレーションを与えています。

作風はよく言われるように「メトネルとスクリャービンの中間」のようなものではありますが、決して前衛的にはならず、程よいロマンティシズムを保った親しみやすいものです。

この第2集には彼の初期の作品が収録されており、これらは発表当時にも高い人気を誇ったというものですが、後期の単純化された新古典主義風の音よりも、より実験性が高く(だからこそ評価されたのでしょう)印象主義的で神秘的な音であり、確かにスクリャービンの響きに近いものがあります。

ここでピアノを弾いているキョンアは、第1集でその幅広いデュナーミク、華麗な音色、そして卓越した技術を高く評価されました。将来が楽しみなピアニストです。

【第1集…TOCC0186】 |

| |

TOCC-275

\2700→\2490 |

ドゥシェク:ピアノ作品集

1-12.12の旋律的な練習曲 Op.16(1794頃)/

13-20.幻想曲 ヘ長調 Op.76(1811)

※1-12…初録音 |

ヴィンツェンツォ・パオリーニ(ピアノ) |

録音 2013年8月8-10日 イタリア アスコリ・プラチェノ,フェニーチェ劇場

チェコの音楽家の家系に生まれたドッシェク(1760-1812

ドゥシークとも)は、ピアノ学習者にはお馴染みの存在。彼のソナチネにお世話になった人も多いことでしょう。彼はボヘミアで早期の学習を終えると、オランダ、ドイツからサンクトペテルブルクに渡りましたが、ここで生まれながらの色男ぶりのおかげであったのか、エカテリーナ二世の寵愛を受けることになります。しかし暗殺謀議に関与したと告発されて、サンクトペテルブルクを脱出、その後は数多くの国をさすらいながら、数多くの浮名を流し、また数多くの作品を書き上げました。

最終的にはロンドンに行き、ここで妻を娶り、イギリス・ピアノ楽派の基礎を作りあげます。若い頃は美男子でしたが、長年の不摂生のおかげで晩年は体型が崩れ、最後にはピアノの鍵盤に手が届かなくなってしまったといわれます。

しかし、その作品は独創的で、時代を先行してたものが多く、ここで聞ける幻想曲も、間違いなくロマン派の作風を持つものです。 |

| |

TOCC-277

\2700→\2490 |

クララの異父弟

ヴォルデマール・バルギール:管弦楽作品全集

第1集

1-4.交響曲 ハ長調 Op.30(1864)/

5.悲劇への序曲 Op.18(1856)/

6.「プロメテウス」序曲 Op.16(1852/1854.1859改編)/

7.「メデア」序曲 Op.22(1861頃) ※初録音 |

シベリア交響楽団/

ドミトリー・ヴァシリエフ(指揮) |

録音 2014年6月22日…5, 2014年6月23日…7,

2014年6月24日…6, 2014年7月13-14日…1-4 シベリア,オムスク・フィルハーモニック・ホール

ベルリン生まれの作曲家バルギール(1824-1897)。彼の名前はほとんど知られていませんが、実は彼の母親マリアンネの前夫はフリードリヒ・ヴィークであり、この2人の間の娘がクララ・ヴィーク。

ということで、彼はクララの異父弟ということになります。もちろんクララとバルギールは生涯に渡って親戚関係を継続し、クララを通じて、ロベルト・シューマンやフェリックス・メンデルスゾーンと会ったりもしています。

バルギール自身も素晴らしい音楽的才能を有していて、少年時代は聖歌隊歌手として、その後は優れた作曲家として活躍し、数は多くないものの素晴らしい室内楽作品のいくつかが知られています。

今回はそんな彼の珍しい管弦楽作品の全てをお聞きいただくというプロジェクトが開始しました。作風は保守的ですが、爽やかな風に満たされた音楽、これは確かに一聴の価値があります。 |

CELESTIAL HARMONIES CELESTIAL HARMONIES

|

|

|

ロジャー・ウッドワードの1972年録音!

ジャン・バラケ(1928-1973):ピアノ・ソナタ(1952)

第1部(中庸の速さで/とても活発に/中程度に活発に)

第2部(レント/中程度にレントで/非常にレントで) |

ロジャー・ウッドワード(Pf) |

ロジャー・ウッドワードの1972年録音!CD化バラケのピアノ・ソナタ

録音:1972年10月27-29日アビー・ロード・スタジオ,ロンドン、47’57

ジャン・バラケはフランスの作曲家で自作の完成度に非常にこだわったため、大変な寡作家で完成され残された作品はわずか7作品に過ぎない。

そのうちの初期作品に属する、このピアノ・ソナタはかなり厳しい総音列主義によって作曲され、しばしばブーレーズのピアノ・ソナタの双璧とも目される極めて密度の高い書法がとられている。

第1部が早い3つの楽章、第2部がゆっくりとした3つの楽章という構成もユニーク。この難曲をかつて武満も絶賛したロジャー・ウッドワードがバラケの立会いのもと、ほぼ完璧に近い壮絶な演奏を繰り広げる。

70年代、ウッドワードがもっともパワフルだった時代の記念碑的録音。 |

TUDOR TUDOR

|

TUDOR 1660

(SACD HYBRID

4枚組 特別価格)

\5900 →\5490 |

ジョナサン・ノット&バンベルク交響

シューベルト:交響曲全集

交響曲第1番 ニ長調D.82/交響曲第2番 変ロ長調D.125/

交響曲第3番 ニ長調D.200/交響曲第4番 ハ短調「悲劇的」D.417/

交響曲第5番 変ロ長調D.485/交響曲第6番

ハ長調D.589/

交響曲第7番 ロ短調「未完成」D.759(第3楽章冒頭の断片も収録)/

交響曲第8番 ハ長調「グレート」D.944 |

ジョナサン・ノット(指揮)

バンベルク交響楽団 |

ジョナサン・ノットのシューベルト:交響曲全集セット化!

録音:2003 年3 月〜12 月、2006 年9 月、ヨーゼフ・カイルベルト・ザール,バンベルク

現在、東京交響楽団の音楽監督を勤め、日本でもお馴染の指揮者となったジョナサン・ノット。2000

年から率いるもう一つの手兵バンベルク交響楽団とのCD

デビュー作だった「シューベルト:未完成」を初めとする交響曲全集です。彼らの実力を世界に知らしめた出世作シリーズがコンパクトなBOX

セット化!SACD ハイブリッドによる高音質も特筆ものです。 |

| |

TUDOR 1620

(4CD 特別価格)

\5600 |

ドヴィエンヌ:フルート協奏曲全集

フルート協奏曲

(第1番 ニ長調/第2番 ニ長調/第3番 ト長調/

第4番 ト長調/第5番 ト長調/第6番 ニ長調/

第7番 ホ短調/第8番 ト長調/第9番 ホ短調/

第10番 ニ長調/第11番 ホ短調/第12番

イ長調)

フルート協奏曲 ト長調/フルート協奏曲 ニ長調/

協奏交響曲 Op.76 ト長調 |

アンドラーシュ・アドリアン(フルート)

ハンス・シュタードルマイアー(指揮)

ミュンヘン室内管弦楽団

マリアンネ・ヘンケル(フルート 協奏交響曲) |

アンドラーシュ・アドリアンの偉業!ドヴィエンヌのフルート協奏曲全集、待望のセット化

録音:1991 年〜1995 年ミュンヘン

(旧TUDOR 729、TUDOR 765、TUDOR794、TUDOR

7010、のセット化、分売は廃盤です。)

名フルート奏者、アンドラーシュ・アドリアンがTUDOR

に録音した4 枚のドヴィエンヌのフルート協奏曲をまとめたもの。12の番号付き協奏曲、2

曲の遺作、そして協奏交響曲が収録されている。フランソワ・ドヴィエンヌ(1759−1803)は、モーツァルトと同世代のパリのフルート奏者、作曲家で、革命期のパリで大人気を博した。フルート協奏曲はいかにもこの時代のパリを感じさせる華やかなもの。アンドラーシュ・アドリアン(ハンガリー風の読みだとアドリャーン)は、ハンガリーのブタペスト生まれ、1974

年以来ミュンヘンを拠点に活躍している。様々なオーケストラの首席フルート奏者を務め、また1996

年から2013 年までミュンヘン音楽演劇大学の教授を務めた。ハンス・シュタットルマイヤーは1929

年生まれのオーストリアの指揮者。1950年から1995

年までの長きにわたってミュンヘン室内管弦楽団の首席指揮者を務めた。 |

K&K出版

|

|

|

バッハ:「神の国について」(ハンス・グリシュカトによるパスティッチョ)

使用曲

1 序曲:カンタータ「私たちは多くの苦難を経て」

BWV146—第1曲

2 合唱:カンタータ「私たちは多くの苦難を経て」

BWV146—第2曲

3 アリア:カンタータ「私は私の信頼を」

BWV188—第4曲

4 アリオーソ:

カンタータ「今まではあなた方も私の名前で」

BWV87—第5曲

5 コラール:カンタータ「私のすべての行いに」

BWV97—第9曲

6 合唱とコラール:

カンタータ「私の身体には健康はなく」

BWV25—第1曲

7 レツィタティフ:

カンタータ「主キリスト、神のひとり子」

BWV96—第4曲

8 アリア:カンタータ「主キリスト、神のひとり子」

BWV96—第5曲

9 コラール:

カンタータ「私はあなたに呼びかける、主イエス・キリストよ」

BWV177—第5曲

10 合唱:

カンタータ「自らを高みに置こうとする者は」

BWV47—第1曲

11 レツィタティフ:カンタータ「私を愛する者は」

BWV74—第6曲

12 アリア:

カンタータ「私は心を尽くして至高の方を愛する」

BWV174—第4曲

13 合唱:

カンタータ「あなたはあなたの主である神を愛するべき」

BWV77—第1曲

14 コラール:

カンタータ「鳴り響け、あなた方の歌よ」

BWV172—第6曲

15 コラール、合唱:

カンタータ「装い飾れ、ああ愛する魂よ」

BWV180—第1曲

16 レツィタティフとアリオーソ:

カンタータ「私を愛する者は、私の言葉を守るだろう」

BWV59—第2曲

17 コラール:

カンタータ「私を愛する者は、私の言葉を守るだろう」

BWV59—第3曲

18 アリア:カンタータ「至高の善に賛美と栄光があるように」

BWV117—第7曲

19 合唱:カンタータ「光は正しい人に」

BWV195—第5曲

20 レツィタティフとアリオーソ:カンタータ「至高の善に賛美と栄光があるように」

BWV117—第5曲

21 コラール:

カンタータ「至高の善に賛美と栄光があるように」

BWV117—第9曲

22 アリア:カンタータ「私の身体には健康はなく」

BWV25—第5曲

23 合唱:カンタータ「天は神の栄光を語り」

BWV76—第1曲

24 終曲のコラール:

カンタータ「主を讃えよ、力強い栄光の王を」

BWV137—第5曲 |

ハイケ・ハイルマン(ソプラノ)

フランツ・フィッツトゥム

(カウンターテノール)

ヨハネス・マイヤー(テノール)

ファルコ・ホニシュ(バス)

ユルゲン・ブッダイ(指揮)

アンサンブル・イル・カプリッチョ

マウルブロン室内合唱団 |

バッハのカンタータによるパスティッチョ「神の国について」

録音:2013年9月21、22日、マウルブロン、DDD、78m

「神の国について」は、ドイツの指揮者ハンス・グリシュカート(1903—1977)が、1950年のバッハ祭のために、バッハのカンタータから曲を選び採って1曲に仕立てたパスティッチョ(寄せ集め。イタリア語でパイを意味する)である。こうしたパスティッチョはバッハの時代には良く行われていたことである。これが初録音と思われる。いつも通りマウルブロン修道院でユルゲン・ブッダイが温かみのある演奏を聞かせてくれる。 |

<LP>

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

MARSTON MARSTON

|

52072-2

(2CD)

\5000 →\4590 |

「エルンスト・レヴィ 第4集」〜未発表コンサートとスタジオ録音

|

エルンスト・レヴィ(ピアノ) |

○CD1(78:34)

ハイドン:ピアノ・ソナタ ト長調 Hob.XVI/6(第13番)

ハイドン:ピアノ・ソナタ イ長調 Hob.XVI/30(第45番)

1952年、バーゼル

ハイドン:ピアノ・ソナタ ホ短調 Hob.XVI/34(第53番)

ハイドン:ピアノ・ソナタ ハ長調 Hob.XVI/48(第58番)

1955年3月25日、マサチューセッツ州ケンブリッジ

シューベルト:ピアノ・ソナタ第13番 イ長調

D664 Op.120

1952年4月6日、マサチューセッツ州ケンブリッジ

フランク:前奏曲、コラールとフーガ ロ短調

1954年11月14日、マサチューセッツ州ケンブリッジ

○CD2(79:51)

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第30番

ホ長調 Op.109

1953年1月25日、マサチューセッツ州ケンブリッジ

ブラームス:2つのラプソディ Op.79(第1番

ロ短調 Op.79-1,第2番 ト短調 Op.79-2)

1954年11月14日、マサチューセッツ州ケンブリッジ

リスト:ピアノ・ソナタ ロ短調

1953年1月25日、マサチューセッツ州ケンブリッジ

リスト:バラード第2番 ロ短調

1959年3月22日、マサチューセッツ州ケンブリッジ(ステレオ録音) |

ピアノ・ファン待望!エルンスト・レヴィ第4集!

録音:1952〜1959年、ADD(エンジニア:ウォード・マーストン)158'25

Marston によって再評価が進むスイス生まれで米国で活躍したピアニスト、エルンスト・レヴィ(1895−1981)、その第4

集。今回も未発表録音がたっぷり集められている。

第4 集は1950 年代の録音で、大半は彼の勤務先であるマサチューセッツ工科大学のあるケンブリッジでの演奏である。

第4 集の目玉は何といってもリストのソナタ。レヴィらしい誠実かつ熱を帯びた名演である。なお、ほとんどがモノラル録音だが、リストのバラード第2

番(CD2 トラック9)だけはステレオのライヴ録音で、雰囲気も生々しい。

ブックレットにはステレオはCD2 トラック7

と間違っているのでご注意を。

「エルンスト・レヴィ 第3集」

MARSTON 52039-2(2CD)\5000→\4590

もしまだ聴いていなければ、今からでも遅くない。エルンスト・レヴィ。絶対に聴くべきである。

アリアCD店主はあまり強引にものを言わないが、このピアニストの録音だけは、放っておいたらまた消えてしまって一生聴けなくなるかもしれないから、強引だろうがなんだろうが今のうちに絶対に強く強くお薦めしたい。

すでにリリースされている第1集(52007-2

2CD)、第2集(52021-2 2CD)は、さまざまな熱心な音楽ファンによって賞賛されているが、そこに収録されているベートーヴェンは超・本格派。これほど充実した演奏をきちんと録音していたにもかかわらずなぜ今まで忘れられていたのか。その抜群のテクニック、力強く自在で覇気に満ちた表現。これに勝るベートーヴェン弾きはそういるものではない。

エルンスト・レヴィ。1895年スイスのバーゼル生まれ。5歳ですでにピアノ演奏技術に関しては完成していたという。しかもエゴン・ペトリやラウル・プーニョらに学んだというから末恐ろしい。しかし20代のときは合唱団を結成するなどピアノだけの人ではなかったらしい。実は交響曲を15作も残していて、多くの合唱曲、室内楽曲、器楽曲を書いているという。

そのレヴィの第3集。ここでは前2作に続いてベートーヴェンが4曲。そしてシューマン、ブラームスとドイツ系の名曲が並ぶ。なかなか入ってこないMARSTON。そして完売するとまず再プレスはないことからも、第1集、第2集も含めて早めに確保しておくことを強くお薦めする(といった矢先から1,2集は完売)。決して宣伝文句ではない。

|

「エルンスト・レヴィ」第1&2弾

CD-R特別製作(してくれると思う)

MARSTONはすぐに廃盤になってしまうが、頼み込めばCD-Rで製作してくれる。

ただブックレット等は作成できず、盤面の加工もできないことから、本当にCD-R単体がポロンと送られてくる。なんとも豪気な。

ということで、もしそんな状態でも聴いてみたい!ということでしたらどうぞご注文お待ちしてます。

もし再プレスされていたり、たまたま在庫があったりしたら運よくCDで送られてくることもあります。

また逆に向こうがへそを曲げて「やっぱりやめた」と言われると無視されてしまうこともあります・・・その際はどうか諦めてください・・・すみません・・・。

|

|

|

|

<メジャー・レーベル>

SONY SONY

|

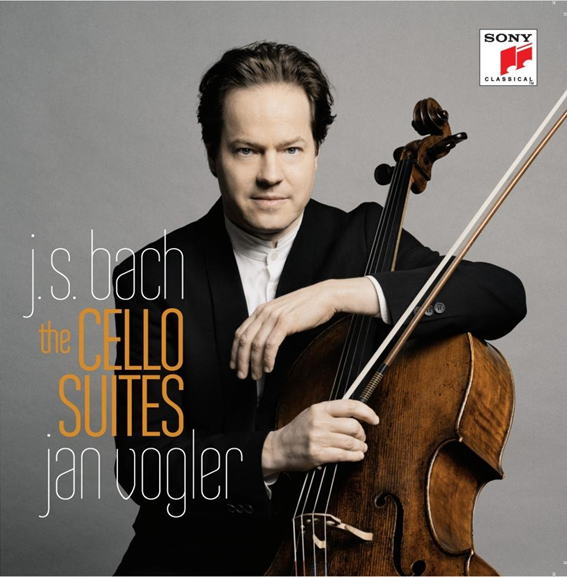

8884309001-2

\2500→\2290 |

ヤン・フォーグラー/ヴェネツィアのコンチェルト

① マルチェッロ:『オーボエ協奏曲ニ短調』〜第2楽章アダージョ(チェロ版),

② カルダーラ:『チェロと2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調』,

③ヴィヴァルディ:『ヴァイオリンとチェロのための協奏曲

変ロ長調 RV 547』,

④ ポルポラ:歌劇『ポリフェーモ』〜「偉大なジュピターよ」(チェロ版),

⑤ ポルポラ:『チェロ協奏曲ト長調』,

⑥ アントニオ・ヴァンディーニ:『チェロ協奏曲ニ長調』,

⑦ ヴィヴァルディ:『チェロ協奏曲変ロ長調RV.424』,

⑧ ヴィヴァルディ:歌劇『ファルナーチェ』〜

「凍り始めた全身の血が」(チェロ版) |

ヤン・フォーグラー(チェロ)

ロビン・ペーター・ミュラー(指揮)

ラ・フォリア・バロックオーケストラ |

19歳にしてドレスデン歌劇場管弦楽団の首席チェリストとなり、現在世界中でソリストとして活躍しているヤン・フォーグラー。ドイツを代表する円熟のチェリストとして、1枚1枚にテーマを持たせたアルバムを発表しています。

そんなフォーグラーの最新アルバムは、イタリア・バロックの作曲家のコンチェルトとアリアを集めた1枚です。

「ベニスの愛」で知られる有名なマルチェッロのオーボエ協奏曲の第2楽に始まり、カルダーラ、ヴィヴァルディ、ポルポラのコンチェルトを並べ、その合間にポルポラとヴィヴァルディのオペラのアリアをチェロ用に編曲したものを挟み込む、という趣向です。

彼は個々の作品が作曲された時代の奏法だけでなく、より表現力を高めるために開放弦使用法も加味しているのがミソ。

彼の感性と音楽が合致し、斬新なピリオド楽器のアンサンブルによる演奏と、しっとりしたチェロの音が絶妙に絡み合っている点が見事です。

【録音】2014年5月, ドレスデン、グロッセンガルテン宮殿

ひっそり地道に、でもすごい

ヤン・フォーグラー特集

ヤン・フォーグラーは日本ではそれほど大人気!というわけではなく、輸入代理店もそのタイトルを扱ってなかったり国内盤なんてもってのほか、という感じだが、ヨーロッパでは非常に高い人気を持つ。

そのちょっと個性のあるコンセプト・アルバムがヨーロッパの「大人的な」音楽ファンの心をくすぐるのだろう。下記紹介の旧譜も、確かに見てみるととても味がある。そして実際素敵なのである。 |

|

国内盤

SICC-517

¥2592 |

モーツァルト:

弦楽三重奏の為のディヴェルティメントK563/

「フィガロの結婚」組曲より(弦楽四重奏版) |

ヤン・フォーグラー(Vc)

ベンヤミン・シュミット(Vn)

ロリン・ジェイコブソン(Vn)

ミラ・ワン(Vn) |

フォーグラーが主宰する室内楽音楽祭「モーリッツブルク音楽祭」は、毎年8月にドレスデン近郊のモーリッツブルク城で行われる音楽祭。

で、これがまた素敵なアルバム。演奏家の息吹と音楽への愛情が感じられる、およそメジャー・レーベルらしからぬ(失礼)優しく温かいアルバム。名手が顔を揃えていて楽しく、そして音楽性豊かな共演を繰り広げている。とくに面白いのは「フィガロ」の編曲版。編曲者不明の楽譜をフォーグラーが再構成したらしいが、おなじみのアリアやメロディーが美しい弦楽アンサンブルによって奏でられてうっとり。

録音:2005年8月。 |

8869757519-2

\2500→¥2290 |

J・S・バッハ:ヴィオラ・ダ・ガンバ・ソナタ集

/

ヴィオラ・ダ・ガンバ(チェロ)のためのソナタ集

(BWV.1027〜1029全3曲)

オルガンのためのコラール集より(チェロとピアノ用編曲版)

「高き天よりわれは来れり」「神の御子は来たれり」

「汝にこそわが喜びあり」「かくも喜びに満てるこの日」

「神のひとり子なる主キリスト」「天より天使の軍勢来れり」

「主なる神よ、いざ天のとびらを開きたまえ」

「イエスはわが喜び(Vc+P版、Pソロ版)」 |

ヤン・フォーグラー(Vc)

マルティン・シュタットフェルト(p) |

“グールドの再来”シュタットフェルトと、“ロマンティック開放弦の魔術師”ヤン・フォグラーの、モダン楽器にして上をいく現代演奏の美の極致!!19歳にしてドレスデン歌劇場管弦楽団の首席チェリストとなり、現在世界中でソリストとして活躍しているヤン・フォーグラー。彼の演奏はロマンティックでありながら、ときに粋を感じる。それは子供の頃に感じた哀愁さえ感じさせてくれるのだ。それは何故なのか。彼は極端に開放弦を好んで多用して、聴衆にハッとさせるのだ。通常、開放弦は指で押さえた音とは全く違った音質になるので、メロディーラインを大切にするロマンティック演奏家は、全く好まないのである。ピリオド楽器の演奏家は、各弦の個性を出すために開放弦を多様するものの、フォーグラーのその使用法とは違う。彼はその作曲された時代奏法だけでなく、曲の表現のために開放弦使用法も変えて、歌に変換しているのだ。それは絶妙としかいいようがなく、他の演奏家には無い個性なのだ。それが私たちに新鮮さを与えてくれる。誰もが彼のバッハを聞くとなぜかのり込まれてしまうという、シュタットフェルト。彼の演奏自体は、聴衆に意表をつくものではなく、バッハを理論的に考え抜いた表現と圧倒的なテクニックの結果なのだ。聴衆は演奏を聴くに随って、次第に納得させられ引き込まれる。

今回のアルバムでは、最近モダン楽器での演奏が少なくなった「ガンバ・ソナタ」を演奏。二人の独自なバッハ演奏のベクトルは、同じ方向を向いていることには間違いない。あえてモダン楽器での演奏は久しく、ある懐かしささえ感じるかもしれないが、古さを感じるものではない。絶妙さの二乗は、数倍もの美と感動を私たちに提供してくれるだろう。オルガン・コラール集から、チェロとピアノのための編曲した版も収録。 |

8869769033-2

\2500→¥2290 |

ヤン・フォグラー/My Tunes Vol. 2

『サン=サーンス:白鳥』『パガニーニ:カンタービレOp.17』

『メンデルスゾーン:歌の翼に』

『サン=サーンス:アレグロ・アパッショナート

ロ短調Op.43』

『フォーレ:エレジー ハ短調Op.24』

『R=コルサコフ:熊蜂の飛行』

『シューベルト:アヴェ・マリア』

『パガニーニ:ロッシーニの「モーゼ」の主題による変奏曲』

『ヨアヒム・ラフ:カヴァティーナOp.85-3』

『グラズノフ:アラビアのメロディーOp.20-1』

『民謡:ロンドンデリーの歌(ダニー・ボーイ)』

『グルック:精霊の踊り』

『ワーグナー:「夢」〜ヴェーゼンドンクの歌』

『ピアソラ:オブリヴィオン(忘却)』

【録音】2009年 [デジタル:セッション] |

ヤン・フォグラー(Vc)

ヘルムート・ブラニー(指揮)

ドレスデン歌劇場室内管弦楽団(ドレスデン・カペルゾリステン) |

| 19歳にしてドレスデン歌劇場管弦楽団の首席チェリストとなり、現在世界中でソリストとして活躍しているヤン・フォグラー。彼はその作曲された時代奏法だけでなく、様々な時代の曲の表現のために開放弦使用法も加えて歌に変換している。それは他の演奏家には無い個性で、それが私たちに新鮮さを与えてくれる。2007年に発売されたVol.1(88697130652 なぜかすごく高いし¥3500、入りにくい。でももし興味ある方はご一報を。)は、ドイツ・クラシックチャート1位を1カ月独占したほどのアルバムで、「メロディーの情熱的な深い呼吸」「小品集にしてこの感動的名演」「クールでスマートかつエレガント。これこそ現代のチェリスト」と高く評価されました。今回もチェロ用小品ながら、深く感動的な彼の素晴らしい演奏をお聴き下さい。 |

SONY国内盤

SICC 516

\2520 |

ドヴォルザーク「チェロ協奏曲」の秘密

ドヴォルザーク:

ひとりにさせて(4つの歌曲)

チェロ協奏曲

ひとりにさせて(チェロ・バージョン)

フォスター:

金髪のジェニー/もう行ってしまうの?

ドヴォルザーク:ジプシーの歌 |

ヤン・フォーグラー(Vc)

アンゲリカ・キルヒシュラーガー(Ms)

デイヴィッド・ロバートソン指揮

NYP

ヘルムート・ドイチュ(P) |

市場にはほとんど出回っていなかったがひそかにマニアの間で話題となり、アリアCDでも告知をしていないのに多くのご注文を受けたアルバム。ドヴォルザークのチェロ協奏曲を中心とした興味深いコンセプト・アルバムなのだが、確か何かの雑誌でその年の最高の輸入盤のひとつに上げられていてびっくりした。結局クチコミでその素晴らしさが伝わりついに国内盤でもリリース。輸入盤でも入るが異常に高い。

作曲家のアメリカ時代の作品である「チェロ協奏曲」、その作曲に影響を与えたと思われるフォスターの歌曲や、作品解釈の手がかりとなる自作の歌曲を散りばめ、作品を包括的に聴くことができる。こういうコンセプトのアルバムは、ありそうで全然ない。

ヤン・フォーグラーは元ドレスデン・シュターツカペレの首席チェリストで、現在はソリストとして活躍している。このヤン・フォーグラーがなかなか曲者で、これからじわじわ人気を獲得していくと思われる。

共演陣もあえてニューヨーク・フィルをあてがったりするなど凝っている。また「ジプシーの歌」では一部チェロが交代して歌ったりするなど、なかなか憎い試みも取られている。

録音:2004年12月、2005年5月。 |

8869789262-2

\2500→\2290 |

ヤン・フォグラー主宰、モーリッツブルク音楽祭

1)シューベルト:ピアノ五重奏曲イ長調D.667,Op.114「ます」,

2)シューベルト:「ます」D.550

3)E・ソーリッド&L・A・トムテ:「ます」

4)マシュー・ホィットール:「オードブル」

5)S・カシュテンセン&B・シュミット:「Forelle

Blue」 |

1)ヤン・フォグラー(Vc),

アンティ・シーララ(P),

ベンヤミン・シュミット(Vn),

ラルス・アンデルス・トムテ(Va),

ヤンネ・サクサラ(Cb) ,

2)ヤン・フォグラー(Vc),

アンティ・シーララ(P),

ヤンネ・サクサラ(Cb) ,

3)エーリック・ソーリッド(ハルダンゲル・フィドル),

ラルス・アンデルス・トムテ(Va),

4)アンティ・シーララ(P),

5)スティアン・カシュテンセン(アコーデオン),

ベンヤミン・シュミット(Vn), |

[録音] 2011年3月24〜27日, ドレスデン(デジタル:セッション)

決してでしゃばらず目立たず、でもひっそりときっちりよいものを出す。優れたアーティストはその作品だけで勝負する・・・。そんな通好みのチェリスト、ヤン・フォグラー。

元ドレスデン・シュターツカペレの首席チェリストで、現在はソリストとして活躍するヤン・フォグラーが主宰する室内楽音楽祭「モーリッツブルク音楽祭」は、毎年8月にドレスデン近郊のモーリッツブルク城で行われる音楽祭。

参加メンバーも実力派揃いで、飛躍のピアニストのシーララ、自在な鋭さのベンヤミン・シュミット、ベルリン・フィルのサクサラらが参加し、若々しくけれん味のない颯爽とした演奏が展開されている。

それだけでなく、北欧民族音楽とポップスの融合を図っているアーティストらが作曲&即興で参加し、「ます」を題材とした作品を変奏曲のように演奏していく。躍動感とすばらしき親密さを感じられるアルバム。 |

SONY

88697469852

\2500→\2290 |

エクスペリエンス〜ライヴ・フロム・ニューヨーク

ショスタコーヴィチ:ジャズ組曲第2番より『ワルツ2』

ショスタコーヴィチ:映画音楽『馬あぶ』より『ワルツ』

ショスタコーヴィチ:チェロ協奏曲第1番変ホ長調作品107

ショスタコーヴィチ:劇音楽『殺されたはず』作品31より『ガモーシュカ』

ショスタコーヴィチ:ジャズ組曲第2番より『ワルツ1』

ショスタコーヴィチ:ジャズ組曲第1番より『ワルツ』

ショスタコーヴィチ:映画音楽『イワン=ミチューリン』より『ワルツ』

ジミ・ヘンドリックス:マシンガン |

ヤン・フォーグラー(チェロ)

ザ・ナイツ(アンサンブル)

エリック・ジェイコブセン(指揮) |

録音:2008年10月15-16日、ニューヨーク(ライヴ、デジタル)

元シュターツカペレ・ドレスデンの首席チェリスト、ヤン・フォーグラーによるショスタコーヴィチのチェロ協奏曲第1番とジミ・ヘンの「マシンガン」を収録。

実はこれなんとクラブでのライヴ録音。ショスタコのロシア・ガチガチ音楽を、美音とカンタービレで国籍不明の抒情作品にしてしまった。 |

|

SONY

8869759978-2

\2500→\2290 |

「新世界とはなんぞや?」

チャールズ・アイヴズ:『答えのない質問』

ガブリエラ・レナ・フランク:『Leyendas

- An Andean walkabout』より

アントニン・ドヴォルザーク:『森の静けさ』

オズワルド・ゴリジョフ:『ラスト・ラウンド』

アーロン・コープランド:『アパラチアの春』 |

ヤン・フォーグラー(Vc)

エリック・ジェイコブセン(指揮)

ザ・ナイツ(The Knights:室内オーケストラ) |

ドレスデン・シュターツカペレの元首席チェロ奏者ヤン・フォーグラーと、室内オーケストラ「ザ・ナイツ」とのセカンド・ザルバム。

今回は彼らのニューヨークでのスタジオ録音でのしっかりしたものですが、「新世界とはなんぞや?」と問いかけてくるのです。

ここに収録された作品は、もちろん南北アメリカの音楽との融合を図ったもので、それに対して彼ら自身で答えを出していくのです。指揮者のエリック・ジェイコブセンは若手のチェロ奏者で、様々なアメリカの管弦楽団や音楽祭に出演。またバロック・チェロのアンナー・ビルスマとの共演など、様々な時代の音楽を精力的に演奏してきています。彼は、ヨーヨー・マの「シルクロード・アンサンブル」のメンバーも務めています。彼が結成したザ・ナイツ(The

Knights:室内オーケストラ)は、ニューヨークを中心とした非常に若いソリストばかりで結成されており、「光の中でかき消されたものを新たに一体化した、圧倒的な誘惑に誘い出される。」「ジャンルを超越した官能的な新ファッション!いかなる古典的批評家も認めざるをえない。」と高い評価を得ています。

録音:2008年10月&2009年1月、レガシー・スタジオ、ニューヨーク

(DDD、セッション) |

| |

8869789257-2

(2CD)

\3000→\2790 |

ついに来た。

ヤン・フォーグラー(Vc)

J・S・バッハ:無伴奏チェロ組曲(全6曲)

BWV1007〜1012 |

ヤン・フォーグラー(Vc) |

現在ドイツを代表する若手チェリストとして世界的な活躍を続けるヤン・フォーグラーの新録音は、チェロ独奏曲の最重要レパートリーともいえるバッハの無伴奏全曲の登場です。

ファビオ・ルイージ/シュターツカペレ・ドレスデンと共演したR.シュトラウスの「ドン・キホーテ」を皮切りに、ドヴォルザークやショスタコーヴィチのチェロ協奏曲、タンゴ・アルバムなど、1枚1枚が個性的なコンセプトに基づく録音をソニー・クラシカルで発表してきたフォーグラーですが、バッハの録音は、シュタットフェルトとの「ガンバ・ソナタ」全曲以来のこと。古今東西のチェリストがそれぞれの解釈を刻印してきたこのチェロ音楽のバイブルを気鋭のフォーグラーがどう料理するか、興味は尽きません。

【録音】2012年12月, ニューヨーク、パーチェス大学 (デジタル:セッション)

|

|

|

8884301924-2

\2500→\2290 |

ヴェラール・バルナ=サバドゥス / 美しい絵〜グルック&サッキーニ:アリア集

グルック:

①『おお 優しの恋人よ』,

② 歌劇『オルフェオとエウリディーチェ』より抜粋,

③バレエ音楽『ドン・ファン』より抜粋,

④歌劇『パリーデとエレーナ』より抜粋

/

アントニオ・サッキーニ:

⑤歌劇『イル・シッド』より抜粋,

⑥歌劇『セミラミスの確認』より

「Non saprei qual doppia voce」 |

ヴェラール・バルナ=サバドゥス(カウンター・テナー:①②④⑤⑥)

アレッサンドロ・デ・マルキ(指揮)

ホーフカペレ・ミュンヘン |

1986年ルーマニア生まれの若手カウンター・テナー、ヴェラール・バルナ=サバドゥス。そのルックスと驚異のヴォイスは今世界中を席巻しており、すでに各地のオペラハウスで主役級に抜擢されています。

当アルバムは、バルナ=サバドゥスにとってのSony

Classicalへのデビュー・アルバム。ここに収録された作品は、グルックの「オペラ改革」につながった作品であり、流麗で劇的な作曲仕様によりカストラートの主役をより際立たせたものです。

サバドゥスはそれらを見事に歌いこなし、芸術的に完成させています。特に「オルフェオとエルリディーチェ」はバルナ=サルバドゥスの十八番で、2011年にシュトウットガルトでフリーダー・ベレニウス指揮で歌った公演で絶賛を浴びています。

【録音】2014年2月, ミュンヘン、昇天教会 |

DHM DHM

|

8884307163-2

\2500→\2290 |

ウエルガス・アンサンブル/驚くべき神秘よ〜ヨーロッパのクリスマス

① 作者不詳:『Balaam de quo vaticinans』,

② ヤコブス・ガルス:『驚くべき神秘よ』,

③ ヘロニモ・ルカ:『Este nino que es sol

del aurora』,

④ トラディショナル:『クリスマス・イヴのキャロル』,

⑤作者不詳:『非道なる敵ヘロデよ』、

⑥ ジャン・ムートン:『Interrogabat magos

Herodes』,

⑦ ジャケス・デ・ヴェルト:『Vox in Rama』,

⑧ バートラン・ルアード=セルビー:『ラマから声が』,

⑨ 作者不詳:『Vincti presepio』,

⑩ ピエール・ド・マンシクール:『王達は集められ』,

⑪ ヤン・ピーテルスゾーン・スウェーリンク:『Ab

oriente』,

⑫ ペーター・コルネリウス:『朝の国よりきたる聖なる三人の王』,

⑬ トラディショナル:『Quae stella sole

pulchrior』,

⑭ アントニオ・マルケス・レスビオ:『Dexen

que llore mi nino』 |

パウル・ファン・ネーヴェル(指揮)

ウエルガス・アンサンブル |

ルネッサンスから初期バロック時代のクリスマスの音楽。聖夜に、荘厳と歌われる複数の旋律が絡み合い呼応し合うポリフォニー音楽は、まさにキリスト生誕のための音楽。

今作はフランドル・ポリフォニーの権威としても有名な音楽学者でもあるネーヴェルの徹底した研究によって再現されたものです。

ネーヴェルは、2005年に同様な内容のアルバムをオランダ室内合唱団と録音していますが、こちらは彼自身が率いるこの時代の専門声楽グループ、ウエルガス・アンサンブルが歌います。

これら安らぎに満ちた美しい音楽、そして透明感のある響きには、本当に心が洗われるようです。

【録音】2013年12月, オランダ

旧譜から

ファン・ネーヴェル&ウエルガス・アンサンブル

音楽芸術の第5元素

HMC 901922 \2700

クリスマス前後、こればっかりかけていた。

古楽系アルバムというのは、ちょっと聴くとどれも同じように思える。ただ、非常に微妙なニュアンスで好き嫌いが分かれる。その違いを説明するのはとても難しい。パワフルで情熱的なシクスティーンがいいときもあれば、清潔で存在感あふれるタリス・スコラーズがいいときもある。もちろんまったく無名の演奏団体のものがバッチリはまることもある。しかし指揮者やピアニスト以上に、実際に聴いてみないとわからない要素が大きい。ちょっとした強弱のアクセントがいやに鼻についたり、逆にのっぺり聴こえたりして、もう本当に申し訳ないくらい身勝手な好悪が噴出する。

今回の場合、クリスマス気分で聴くためにいくつかの宗教音楽系新譜を集めたが、バッチリはまったのはこの1枚だけだった。

ウェルガス・アンサンブルはどちらかというと「学究的」要素が強い団体で、「高度で精緻なアンサンブルによって聴く人を感動に至らしめる」というタイプの団体ではない。

それよりは作曲家やその周辺の雰囲気をリアルに再現して、極めて繊細に聴く人の心に忍び込んでくる。

「歌」よりも「空気」を感じさせて聴く人の心を虜にしてくれるのである。

このアルバムもとっても慎み深く控えめな音楽。・・・でもクリスマスを迎える敬虔な気分には、なんとなくそれがはまった。

|

仏HM

HMG 501922

\1800 |

ネーヴェル&ウエルガス・アンサンブル

音楽芸術の第5元素〜The quintessence of

a musical art~

(1)ラッスス(1532-1594):ミサ曲「すべての悲しみよ」

(2)トマス・アシュウェル(1478頃-1513以降):ミサ「アヴェ・マリア」

(3)パレストリーナ(1525頃-1594):ミサ「ウト・レ・ミ・ファ・ソ・ラ」 |

パウル・ファン・ネーヴェル(指)

ウエルガス・アンサンブル |

ウエルガス・アンサンブルによる声の饗宴

録音:2005 年11 月

このCDのタイトルは、録音が行われた、リスボンにある水の博物館に由来している。

第五の元素とは、気・火・地・水の4要素のほかにあると考えられた元素のこと。この場所自体がもつただならぬ雰囲気、そしてその音響は、これらの作品が普遍的で時空を超えた内容(=「第五の」要素)をもっているということを私たちに示している。

厳格な対位法を用いて書かれたパレストリーナのミサ曲、イングランドが生んだ後期ゴシック様式の作品をのこしたアシュウェルのミサ曲、そして多声音楽爛熟期のラッススのミサ曲。これらの作品が、生きたものとして聴く者にせまってくる。

|

|

|

<国内盤>

HYPERION(国内仕様盤) HYPERION(国内仕様盤)

|

|

|

メトネル&ラフマニノフ:ピアノ・ソナタ集

メトネル:

2つのスカズカ(おとぎ話) Op.20

ピアノ・ソナタ変ロ短調 Op.53-1《ソナタ・ロマンティカ》

ラフマニノフ:

コレルリの主題による変奏曲 Op.42

ピアノ・ソナタ第2番変ロ短調 Op.36(オズボーン版) |

スティーヴン・オズボーン(ピアノ) |

スティーヴン・オズボーンのラフマニノフ!来日記念!緊急発売!

ピアノ・ソナタ第2番は「初版」でも「改訂版」でもない、「オズボーン・エディション」!レコード芸術2014年10月号「海外盤REVIEW」掲載!満津岡氏による特選盤!(P.168)

アムラン、ヒューイットと並び立つピアノ王国ハイペリオン(Hyperion)の世界的ピアニスト、"スコットランドの風雲児"スティーヴン・オズボーン。

オズボーンのロシアン・レパートリーの最新作はメトネル&ラフマニノフのピアノ・ソナタ集!

特に前回来日時に大絶賛を博したラフマニノフは話題必至の名演です!

スティーヴン・オズボーン 来日公演情報!

2014年10月20日(月) サントリーホール

2014年10月23日(木) 武蔵野市民文化会館

|

10/2(木)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

2L 2L

|

2L 106SABD

(Blu-ray Disc Audio+

SACD HYBRID)

\4300 |

マニフィカト

キム・アンドレ・アルネセン(1980-):マニフィカト

【〈わたしの魂は主をあがめ〉〈今から後、いつの世の人も〉

〈力ある方が、わたしに偉大なことを〉

〈その憐れみは〉〈主はその腕で力を振るい〉

〈その僕イスラエルを〉〈栄光は父と子と聖霊に〉】

アーロン・ジェイ・カーニス(1960-):

天上の音楽(弦楽オーケストラのための)

オーラ・ヤイロ(1978-):ツンドラ、普遍者の歌 |

ニーダロス大聖堂少女合唱団

トロンハイム・ソロイスツ

リーセ・グランデン・ベルグ(ソプラノ)

セシーリェ・エルトソース・オーヴェルライン

(ソプラノ)

マグネ・H・ドローゲン(オルガン)

マリア・ネス(ピアノ)

オーラ・ヤイロ(ピアノ)

エルセ・ボネスロンニング(ソプラノ)

オイヴィン・ギムセ(芸術監督)

アニタ・ブレーヴィク(指揮) |

世界が注目する2 LのAURO 9.1 ハイト収録で感動的なマニフィカトが響き渡る!

録音:2013 年5 月、2014 年1 月、5 月 ニーダロス大聖堂(トロンハイム、ノルウェー)

制作・バランスエンジニアリング:モッテン・リンドベルグ

録音エンジニアリング:ビアトリス・ヨハンネセン [DXD(352.8kHz/24bit)録音]

(Blu-ray Disc Audio[5.1 DTS-HD MA(192kHz/24bit)Dolby

Atmos(48kHz/24bit)9.1 Auro-3D(96kHz/24bit)

2.0 LPCM (192kHz/24bit)mShuttle: FLAC 96kHz

+ MP3 Region ABC]/SACD HYBRID[5.1 surround/stereo])

天使ガブリエルが乙女マリアの元に遣わされ、彼女が神の子の母となることを告げた。『聖書』のこの秘蹟を讃える「マリアの賛歌」をテクストにした聖歌『マニフィカト』をタイトルに採ったアルバムは、「バラの窓」で知られるトロンハイムのニーダロス大聖堂の少女合唱団とトロンハイム・ソロイスツが協同して制作。

《マニフィカト》を作曲したキム・アンドレ・アルネセンは、トロンハイム生まれ。《マニフィカト》は、ニーダロス大聖堂少女合唱団と、1992

年の創設から合唱団を指揮する芸術監督アニタ・ブレーヴィクの委嘱による作品です。7

つの部分から構成され、合唱、オルガンと弦楽オーケストラに、曲によってソプラノとピアノが加わります。『ルカによる福音書』(1

章 46 節-56 節)の「マリアの賛歌」を「病める人、貧しい人のための祈り、もがく人々の助けと希望の歌」とすることを意図したと、作曲者アルネセンが語っています。

アメリカのアーロン・ジェイ・カーニスは、ニューヨーク・シティに住み、コネティカット州のイェール大学音楽学部で教え、ミネソタ管弦楽団の音楽顧問も務めました。《天上の音楽》は、カーニスのスタイルが「新しい透明性と雄弁な感情表現を手に入れた」とされる1990

年に作曲された、ロマンティシズムとルネサンスの時代、そしてヒルデガルト・フォン・ビンゲンの和声、ラテンのリズム、ジャズとラップの要素と、幅広い音楽語法を使い、シンプルなメロディによる変奏を展開させた作品です。

オーラ・ヤイロは、ノルウェーのピアニスト兼作曲家。簡素な旋律にコード進行を織り交ぜたスタイルから生まれる美しく新鮮な音楽は広く支持されています。このアルバムで演奏される《ツンドラ》は、弦楽オーケストラをともなう合唱のために作曲されました。ヤイロの曲で共同作業してきた詩人、チャールズ・アンソニー・シルヴェストリ(1965-)の歌詞。ヤイロは、彼心の故郷とする「祖国ノルウェーの一地方」、彼の父の育ったところに近いハルダンゲル高原の写真を数枚シルヴェストリに見せ、「ツンドラ」を曲名とすることを提案したと言います。ソプラノのソロとヤイロの弾くピアノが音楽を彩ります。《普遍者の歌》も合唱と弦楽オーケストラのための作品。音楽家と詩人の想いが大聖堂の空間にこだまします。

録音セッションは、ノルウェーの守護聖人、聖オラヴゆかりの大聖堂で行われ、5.1

surround に「高さ」成分の 4 channel を加えた

9.1 channel で録音されました。Auro-decoder

を搭載した機器で再生する9.1 Auro-3D のフォーマットが、オリジナルをミックスダウンした

5.1 DTS-HD MA、Dolby Atmos、2.0LPCM とともに

Pure Audio Blu-ray ディスクに収められています。5.1

surround DSD と 2.0 stereoDSD の SACD hybrid

のディスクとの「コンボ」仕様のアルバムです。

[Blu-ray Disc Audio と SACD ハイブリッドディスクをセットにしたアルバムです。Blu-ray

Disc Audioにはインデックスを除き映像は収録されていません。SACD

ハイブリッドディスクはSACD ブレーヤーとCD

プレーヤーで再生できますが、Blu-ray Disc

Audio はCD やDVD のプレーヤーでは再生できないので、Blu-ray

プレーヤーもしくはBlu-ray 対応のPCをお使いください]

|

LSO LIVE LSO LIVE

|

LSO 0752

(SACD HYBRID)

\2500 →\2290 |

LSO 弦楽アンサンブル

チャイコフスキー&バルトーク

チャイコフスキー:弦楽セレナード ハ長調op.48

バルトーク:ディヴェルティメントSz.113 |

ロマン・シモヴィチ(リーダー)

LSO 弦楽アンサンブル |

超優秀録音。ロンドン響の若きリーダー、ロマン・シモヴィチ率いるLSO

弦楽アンサンブル、デビュー!チャイコフスキーの弦楽セレナード、バルトークのディヴェルティメント

収録:2013 年10 月27 日/ロンドン、バービカン・ホール(ライヴ)/DSD5.1、マルチチャンネル、ステレオ、55’

プロデューサー:ジェイムズ・マリンソン/エンジニアリング、ミキシング&マスタリング:Classic

Sound Ltd

SACD ハイブリッド盤。ロンドン響の誇る弦楽セクションは、2014

年に創立110 周年を迎えた名門楽団の看板として、その実力を遺憾なく示してきました。

たとえば、コリン・デイヴィスとは、崇高で深遠な表情を湛えたエルガー、透明で清澄な空気に包まれるシベリウスで、さらに、ゲルギエフのもとではプロコフィエフやシマノフスキといったユニークなプログラムで、世界中の音楽ファンを魅了し続けているのは周知の通り。

このほどLSO 弦楽アンサンブルがLSO Live

より堂々のデビュー。2013 年10 月にバービカンでおこなわれたコンサート前半の演目をライヴ収録したもので、美しく親しみやすい旋律の宝庫であるチャイコフスキーに、ソリッドなサウンドでアンサンブルの精度が否応なく試されるバルトークという、弦楽合奏の魅力を伝える究極の組み合わせになります。

以下は、ゲルギエフのお気に入りで、アンサンブルを率いるロンドン響の若きリーダー、ロマン・シモヴィチによるレコーディングについての談話です。

「わたしは、LSO 弦楽アンサンブルを指揮するとき、いつもゾクゾクする。たった数日間、信じられないほど精力的に取り組むだけで、チャイコフスキーの弦楽セレナードとバルトークのディヴェルティメントの途方もなくゆたかな音色を習得したんだ。わたしたちは、自分たちの耳と反応を頼りに親密な室内楽の響きを習得したかったんだ。プレーヤー誰もがこのレコーディングで各自の重要性と影響力を実感したし、わたしにとっては彼らのチームの一員であることと、この録音に参加できたことはたいへんな名誉だよ。LSO

弦楽アンサンブルはほんとうに特別なアンサンブルだ。」

|

AVIE/SFS−MEDIA AVIE/SFS−MEDIA

|

|

|

ティルソン・トーマス&サンフランシスコ響

〜珠玉の名品集〜マスターピース・イン・ミニチュア

リトルフ:交響的協奏曲第4番より「スケルツォ」*

マーラー:交響曲第1番《巨人》より「花の章」

フォーレ:パヴァーヌ

ドビュッシー:レントより遅く

シューベルト:劇付随音楽《ロザムンデ》より「間奏曲第3番」

アイヴズ(ブラント編):コンコード・シンフォニーより「オルコッツ」

ラフマニノフ:ヴォカリーズ Op.34-14

ドヴォルザーク:管弦楽のための伝説 Op.59-6

シベリウス:悲しきワルツ

ディーリアス:春初めてのカッコウの声を聴いて

グリーグ:2つの悲しい旋律より「最後の春」

ドリーブ:バレエ音楽《シルヴィア》より「バッカスの行列」 |

|

マイケル・ティルソン・トーマス(指揮)

サンフランシスコ交響楽団

ユジャ・ワン(ピアノ)* |

MTT&SFSによる、珠玉の名品集!なんと、リトルフではユジャ・ワンが参加!

アメリカ西海岸の名門、サンフランシスコ交響楽団(SFS)とマイケル・ティルソン・トーマス(MTT)。幾度ものグラミー賞に輝いてきたこの黄金コンビによる最新作は、管弦楽のための名作を集めた珠玉の小品集。

アンリ・リトルフの「スケルツォ」では、2012年のMTT&SFS来日公演でも共演したピアニスト、ユジャ・ワンが参加しているのも大きなポイントの1つ。「スケルツォ」は交響的協奏曲第4番の第2楽章だが、ヴィルトゥオージティあふれる煌びやかなピアノが終始活躍する爽快な曲で、単独で演奏されることも多い人気曲。他にも、マーラーの交響曲第1番の第2楽章として構想された「花の章」、作曲者自身によりピアノ独奏曲から管弦楽版へと編曲されたドビュッシーの「レントより遅く」、難曲として知られるアイヴズのコンコード・ソナタ(ピアノ・ソナタ第2番)をヘンリー・ブラントがオーケストレーションした大作"コンコード・シンフォニー"より「オルコッツ(オルコット家の人々)」、シベリウスの劇付随音楽《クオレマ》の1曲で、単独で演奏されることの多い人気曲「悲しきワルツ」、オーケストラから吹奏楽まで広い人気を誇るドリーブの「バッカスの行列」、そして歌曲からトランスクリプションが施され様々な形態で演奏される超名曲、ラフマニノフの「ヴォカリーズ」など、数々の名曲が並ぶ。

マイケル・ティルソン・トーマスとサンフランシスコ交響楽団の緻密な音楽作りで、オーケストラのオリジナル作品も、アレンジ作品も、管弦楽の魅力がたっぷり味わえる1枚です。

※録音(ライヴ):2010年2月2日−6日、2013年9月26日−28日、2014年5月22日−25日、デイヴィス・シンフォニー・ホール(サンフランシスコ、アメリカ)

※2014年11月10日発売予定

|

DELPHIAN DELPHIAN

|

|

|

シラヒゲムシクイ 〜 メシアン・プレミア

ラヴェル:悲しい鳥/

メシアン:鳩、ポール・デュカスの墓のための小品、火の島I/

シュトックハウゼン: ピアノ曲第7、ピアノ曲第8/

アンダーソン:練習曲第1番/

ベンジャミン:イアンボスの韻を踏む幻想曲/

メシアン:かおぐろひたき/デュティユー:暗がりと静寂から/

スカルソープ:星々(スターズ)/ヤング:川/

メシアン:シラヒゲムシクイ(世界初録音)/

ミュライユ:弔鐘、そして微笑(オリヴィエ・メシアンの追憶に)/

武満徹:雨の樹素描II 〜 オリヴィエ・メシアンの追憶に/

メシアン:初見視奏曲 |

ピーター・ヒル(ピアノ) |

メシアンの世界的権威ピーター・ヒル!世界初録音となる"シラヒゲムシクイ"を収録!

ピーター・ヒルは、オリヴィエ・メシアン(1908−1992)のスペシャリストであると同時に、メシアン研究の世界的権威でもあるイギリスのリーディング・ピアニストの1人。

「メシアン・プレミア」に収録された世界初録音となるピアノ作品「シラヒゲムシクイ(La

Fauvette Passerinette)」は、2012年にピーター・ヒルが発見したメシアンの手稿譜を校訂。2013年秋に初演が実現した知られざる作品である。

メシアン研究家として世に名高いピーター・ヒルは、メシアンを筆頭にラヴェルやデュティユー、シュトックハウゼン、武満徹などの作品を組み合わせたプログラムを構成。

世界初録音となる「シラヒゲムシクイ」への注目度はもちろんのこと、アルバム全体のクォリティの高さも特筆もの。

※録音:2014年3月23日&4月6日、ライド・コンサート・ホール、エジンバラ大学(イギリス)

|

| |

|

|

デイヴィッド・ワイルド・プレイズ・ショパン

Vol.2

ショパン:

2つの夜想曲 Op.27

ポロネーズ第6番変イ長調 Op.53《英雄》

ピアノ・ソナタ第2番変ロ短調 Op.35《葬送》

夜想曲第2番変ホ長調 Op.9-2

前奏曲第15番変ニ長調 Op.28-15《雨だれ》

幻想曲ヘ短調 Op.49 |

デイヴィッド・ワイルド(ピアノ) |

マンチェスターの大ベテラン・ピアニスト!デイヴィッド・ワイルドが弾くショパン!

イギリス、マンチェスター出身で、ソロモンとライゼンシュタインからピアノを学んだベテラン・ピアニスト、デイヴィッド・ワイルド(1935−)。

ホーレンシュタインやブーレーズ、ダウンズをはじめとする名指揮者たちと共演を重ねてきた実績を持ち、レノックス・バークリーやトーマス・ウィルソンなど現代イギリスの作曲家たちからも厚い信頼を寄せられている英国ピアノ界の重鎮の1人である。

マンチェスター出身のベテラン・ピアニストが弾くショパンの第2集は、「ピアノ・ソナタ第2番」や「雨だれ」など名作揃い。長年のキャリアが育んだ、奥深きショパンをじっくりと披露してくれている。

※録音:2013年8月14日、9月16日、12月10日−11日、レイド・コンサート・ホール、エジンバラ大学(イギリス)

|

| |

|

|

マッキントッシュ:

エアー、メヌエット、ガヴォットとリール集

Op.1 |

コンチェルト・カレドニア

〔デイヴィッド・グリーンバーグ(ヴァイオリン)、

グレッグ・ローソン(ヴァイオリン)、

アリソン・マクギリヴレイ(チェロ)、

デイヴィッド・マクギネス

(チェンバロ&スクエア・ピアノ)〕

|

バロック・ヴァイオリン、フィドルを弾きこなし、カナダのターフェルムジーク・バロック管弦楽団のメンバーとしても活躍したデイヴィッド・グリーンバーグ、グラスゴーが輩出したヴィオール、バロック・チェロの名手アリソン・マクギリヴレイを擁するコンチェルト・カレドニア。

18世紀後期のスコットランドで活躍した音楽家ロバート・マッキントッシュ(c.1745−1807)。1783年に出版された最初のコレクション「Op.1」では、マッキントッシュを魅了した民族音楽の要素が随所で光る。これぞ18世紀後期にスコットランドで生まれたクラシックとワールド・ミュージックのクロスオーヴァー!

2010年6月5日−8日、アードキングラス・ハウス(アーガイル、イギリス) |

| |

|

|

セレニッシマ 〜 ルネサンス時代のヴィオール作品集

◇ イタリア 〜

フェスタ:「ラ・スパーニャ」の旋律による3つのコントラプンクト、

イザーク:パレ・パレ、

ヴェルドロ:アルトロ・ノン・エル・ミオ・アモーレ、

作曲者不詳:3つの舞曲(1530年頃)、イザーク:ラ・ミ・ラ・ソ

◇ ドイツ 〜

ラッスス:5月に、イザーク:ある朝私は立っていた、

ゼンフル:

ある朝私は立っていた(3声)、ある朝私は立っていた(4声)、

フォルトゥナ・アド・ヴォーチェス・ムジカレス、

ラッスス:おお聖なる宴

◇ フランス 〜

ル・ジュヌ:ファンタジー第1番、スザート:甘き思い出(3声)、

サンドラン(オルティス編):甘き思い出、デ・ローレ:キリエ

◇ イングランド 〜

バッサーノ:パヴァンとガリアード、

パースリー:4声のイン・ノミネ(第2番)、タイ:イン・ノミネ、

ヴィルダー:ファンタジア・コン・パウゼ・エ・センツァ・パウゼ、

作曲者不詳:4つの舞曲(1560年頃)、

パーソンズ:パーソンズ氏の歌、

ホルボーン:パヴァンとガリアード第41番&第42番 |

ローズ・コンソート・オヴ・ヴィオールズ |

イギリスのヴィオール・コンソート、ローズ・コンソート・オヴ・ヴィオールズの「セレニッシマ」は、ヴィオールのアンサンブルが誘うルネサンス時代のヨーロッパを巡る音楽の旅。

イギリスのヴィオール製作者リチャード・ジョーンズが復元したフランチェスコ・リナロル製作のヴェネツィアの楽器に触発されたというローズ・コンソート・ヴィオールズ。「ヴェネツィア」という壮大なテーマによって完成した演奏が、ルネサンス時代のヨーロッパのヴィオール音楽の醍醐味を届けてくれる。

2013年5月29日−31日、国立古楽センター(ヨーク、イギリス) |

| |

DCD 34133

(2CD/特別価格)

\3800 |

ブリテンの祝祭

ブリテン:

気まぐれ/祝祭テ・デウム Op.32/聖コルンバ讃歌/

聖ペテロ讃歌 Op.56a/3つの2声部の歌/聖母讃歌/

ユビラーテ・デオ ハ長調/聖チェチーチア讃歌

Op.27/

テ・デウム ハ長調/

幼いマスグレイヴとバーナード夫人のバラード/

神よ、すみやかにわたしを救い出し/アンティフォン/

ユビラーテ・デオ変ホ長調/キャロルの祭典

Op.28/

祝祭カンタータ《小羊とありて喜べ》 Op.30 |

イギリス・ナショナル・ユース合唱団

ベン・パリー(指揮)

ジェームズ・シャーロック(オルガン、ピアノ)

ヴィッキー・レスター(ハープ) |

ブリテンの生誕100周年とイギリス・ナショナル・ユース合唱団(NYCGB)の結成30周年を祝う、ダブル・バースデー・セレブレーション・プログラム。

ブリテンの「祝祭テ・デウム」や「キャロルの祭典」など、アニヴァーサリーに相応しい作品が満載。

2013年4月&8月の録音。 |

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

VENIAS

|

ルドルフ・ケンペ・コレクション〜1955-1961

Recordings |

VN 002

(20CD)

\6000→\5490 |

CD1

ブラームス:ドイツ・レクイエム op.45

エリーザベト・グリュンマー(ソプラノ)

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)

ベルリン聖ヘトヴィヒ大聖堂合唱団

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,rec.1955(mono)

CD2

モーツァルト:

交響曲第34番 ハ長調,K.338

フィルハーモニア管弦楽団,rec.24 Nov 1955(mono)

アビー・ロード・第1スタジオ、ロンドン

交響曲第39番 変ホ長調,K.543

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.3,15&18 May& 12 June 1956(stereo)

Kingsway Hall,London

交響曲第41番ハ長調,K.551"ジュピター"

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.30 April & 3 May 1956(stereo)

Kingsway Hall,London

CD3

モーツァルト:レクイエム ニ短調,K 626

エリーザベト・グリュンマー(ソプラノ)

マルガ・ヘフゲン(アルト)

ヘルムート・クレプス(テナー)

ゴットロープ・フリック(バス)

ベルリン聖ヘトヴィッヒ大聖堂聖歌隊

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

,rec.10-14.Oct.1955(mono)

Linden-kirche,Berlin-Wilmersdorf

CD4

ハイドン:

交響曲第104番 ニ長調"ロンドン"

フィルハーモニア管弦楽団,rec.Nov 1956(stereo)

アビー・ロード・第1スタジオ、ロンドン

J. S.バッハ:

管弦楽組曲 第3番

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.27 Nov 1956(mono)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

ヘンデル:王宮の花火の音楽

バンベルク交響楽団,rec.May 1962(stereo)

Kulturraum,Bamberg

CD5

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調,op.98

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.1,3&5 Dec 1956(mono)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

ハイドンの主題による変奏曲, op.56.a

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,rec.29

Nov

1956(mono)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

CD6

ワーグナー:

さまよえるオランダン人

1.序曲

タンホイザー

2.序曲

3.第1幕よりバッカナーレ

4.第1幕よりヴェヌスベルクの音楽

ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.30 Nov/5 Dec 1956(mono)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

ニュルンベルクのマイスタージンガー

5.第1幕への前奏曲

6.第3幕への前奏曲

7.親方たちの入場と徒弟たちの踊り

ベルリン・ドイツ・オペラのコーラスと

ベルリン国立歌劇場合唱団

聖ヘトヴィヒ教会合唱団

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.4-20 Apr 1956(mono)

Wintergarten,Berlin

神々の黄昏

8.夜明け

9.ジークフリートのラインへの旅

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.30 Nov/5 Dec 1956(mono)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

CD7

ドヴォルザーク:

交響曲第9番 ホ短調,op.95 "新世界より"

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.2 Sep 1957(stereo)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

ベートーヴェン:

5.「フィデリオ」序曲,op.72b

6.「コリオラン」序曲,op.62

7.「プロメテウスの創造物」序曲,op.43

8.「エグモント」序曲,op.84

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.1 Dec & 5 Sep 1957(stereo)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

CD8

チャイコフスキー:

交響曲第6番 ロ短調,op.74 "悲愴"

フィルハーモニア管弦楽団,

rec.5-6 May 1957(mono)

Walthamstow Town Hall,Rondon

CD9

ワーグナー

ローエングリン

1.「ローエングリン」第1幕前奏曲

パルシファル

2.第1幕前奏曲

3.聖金曜日の音楽

トリスタンとイゾルデ

4.前奏曲と愛の死

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.10-13&17 Feb 1958(stereo)

ウィーン楽友協会大ホール

CD10

ヨハン・シュトラウスⅡ

1.こうもり-序曲

レハール

2.「金と銀」ワルツ,op.79

ヨゼフ・シュトラウス

3.「天体の音楽」ワルツ,op.235

ヨハン・シュトラウスⅠ

4.「ラデツキー行進曲」

メンデルゾーン

5.序曲「フィンガルの洞窟」*

ウェーバー

6.「オベロン」序曲*

ニコライ

7.「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲*

スメタナ

8.「売られた花嫁」序曲*

スッペ

9.「ウィーンの朝・昼・晩」序曲*

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.12-22 Feb 1958 & *18-22 Dec 1958(stereo)

ウィーン楽友協会大ホール

|

CD11

R.シュトラウス

ドン・キホーテ op.35

ポール・トルトゥルエ(チェロ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.1-7 Jun 1958(stereo)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

CD12

ベートーヴェン

交響曲第3番 変ホ長調,op.55 "英雄"

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.3 Sep 1959(stereo)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

5.レオノーレ序曲 第3番,op.72a

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.1957(stereo)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

CD13

ベルリオーズ

1. 序曲「ローマの謝肉祭」,op.9

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.21 Dec 1958(stereo)

ウィーン楽友協会大ホール

幻想交響曲,op.14

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.3 May 1959(stereo)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

CD14

ブラームス

交響曲第1番 ハ短調,op.68

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.2,3&5 Jan 1959

ベルリン、グリューネヴァルト教会

交響曲第3番 へ長調,op.90

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.19-23 Jan 1960(stereo)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

CD15

チャイコフスキー

交響曲第5番 ホ短調,op.64

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.2-6 May 1959(stereo)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

歌劇「エウゲニ・オネーギン」(抜粋)

5.間奏曲とワルツ(第2幕より)

6.手紙の場(第1幕より)

7.ポロネーズ(第3幕より)

エリーザベト・リンダーマイアー(ソプラノ)&

ベルリン国立歌劇場合唱団

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.2-3 July & 3-4 Sep 1957(mono)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

CD16

ヨハン・シュトラウスⅡ

1.皇帝円舞曲,op.437

2.「千一夜物語」間奏曲o,op.346

3.「ウィーンの森の物語」ワルツ,op.325

4.「クラプフェンの森で」ポルカ,op.336

5.「浮気心」ポルカ,op.319

ヨーゼフ・シュトラウス

6.「ディナミーデン」ワルツ,op.173

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.21-22 Dec 1960(stereo)

ウィーン楽友協会大ホール

シューベルト

「ロザムンデ」の音楽,D.797

7.Overture

8.Entr'acte No.3 in B flat

9.Ballet No.2 in G

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.11,12&15 Dec 1961(stereo)

ウィーン楽友協会大ホール

CD17

ブラームス

交響曲第4番 ホ短調,op.98

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.14,22&23 Feb 1960(stereo)

アビー・ロード・第1スタジオ、ロンドン

CD18

ブラームス

交響曲第2番 ニ長調,op.73

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.20-30 Jun 1955(mono)

ベルリン、グリューネヴァルト教会

5.悲劇的序曲,op.81

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.19-23 Jan 1960(stereo)

CD19

スメタナ

「売られた花嫁」組曲

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.26 April& 27 Jan 1961(stereo)

アビー・ロード・第1スタジオ、ロンドン

フンパーディンク

「ヘンゼルとグレーテル」組曲

ワインベルガー

「バグパイプ吹きのシュワンダ」

10.ポルカ

11.フーガ

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.Jan 1961(stereo)

アビー・ロード・第1スタジオ、ロンドン

グリュック

バレエ組曲(モットル編曲)

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,rec.12-13

Dec

1961(stereo)

ウィーン楽友協会大ホール

CD20

マスカーニ

1. 「友人フリッツ」第3幕への間奏曲

ポンキエッリ

2. 「ジョコンダ」〜時の踊り(第3幕)

フランツ・シュミット

3.「ノートル・ダム」間奏曲

グノー

4.「ファウスト」ワルツ(第2幕)

ヨーゼフ・バイヤー

5.「人形の精」バレエ音楽

オッフェンバック

6.「地獄のオルフェ」序曲

ゴトヴァッツ

7.「あの世からきた悪漢」より

チャイコフスキー

組曲第3番 ト長調 op.55"主題と変奏"

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団,

rec.11-17 Dec 1961(stereo)

ウィーン楽友協会大ホール |

|

<メジャー・レーベル>

<国内盤>

<映像>

新書館(映像)

|

DD14 0903

(DVD)

\4600+税 |

マリインスキー・バレエ/ゲルギエフ指揮

「ロミオとジュリエット」(プロコフィエフ)

ヴィシニョーワ&シクリャローフ |

<出演>

ジュリエット:ディアナ・ヴィシニョーワ

ロミオ:ウラジーミル・シクリャローフ

マキューシオ:アレクサンドル・セルゲイエフ

ベンヴォーリオ:イスロム・バイムラードフ

ティボルト:イリヤ・クズネツォフ

ほか マリインスキー・バレエ

振付:レオニード・ラヴロフスキー/

舞台美術・衣裳:ピョートル・ウィリアムス

指揮・芸術総監督:ワレリー・ゲルギエフ/

マリインスキー劇場管弦楽団 |

来日公演で話題のゲルギエフ&マリインスキー歌劇場管弦楽団、2013年収録のマリインスキー・バレエの「ロミジュリ」と「シンデレラ」がDVDで発売!

収録:2013 年2 月28 日、3 月1 日 マリインスキーII/画面:NTSC

カラー、16:9、音声:ステレオ、ドルビーデジタル、155分

世界で愛されるバレエ「ロミオとジュリエット」の原点、ラヴロフスキー版の映像が登場。ドラマティックなヴィシニョーワと貴公子シクリャローフという理想的な配役で劇場総監督ゲルギエフが自らオーケストラを指揮して舞台を更に輝かせます! |

| |

DD14 0802

(DVD)

\4600+税 |

マリインスキー・バレエ/ゲルギエフ指揮

「シンデレラ」(プロコフィエフ)

ヴィシニョーワ&シクリャローフ |

<出演>

シンデレラ:ディアナ・ヴィシニョーワ

王子:ウラジーミル・シクリャローフ

継母:エカテリーナ:コンダウーロワ

ほか マリインスキー・バレエ

振付:アレクセイ・ラトマンスキー/

舞台美術:イリヤ・ウートキン/

衣装:エレーナ・マルコフスカヤ

照明:グレプ・フィルシチンスキー/

指揮・芸術総監督:ワレリー・ゲルギエフ/

マリインスキー劇場管弦楽団 |

巨匠ゲルギエフが自らタクトを振った話題の映像!

収録:2013 年6 月18 日、19 日 マリインスキーII/画面:NTSC

カラー、16:9、音声:ステレオ、ドルビーデジタル、116分

マリインスキーの舞姫ヴィシニョーワのためにラトマンスキーが振付けた「シンデレラ」全幕。彼女がまっすぐなヒロインをいきいきと演じます。王子を踊るのは愛らしい貴公子シクリャローフ。巨匠ゲルギエフが自らタクトを振った話題の映像で登場です。 |

10/1(水)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

|

CKD 463

(4CD/特別価格)

\7600 →\6990 |

ジョン・バット!平均律クラヴィーア曲集「全曲」!

J.S.バッハ:平均律クラヴィーア曲集第1巻&第2巻

BWV.846-893 |

ジョン・バット(チェンバロ) |

J.S.バッハの権威 ジョン・バット!平均律クラヴィーア曲集「全曲」!

2007年の「ヘンデル:メサイア(CKD 285)」に続き、2014年には「モーツァルト:レクイエム(CKD

449)」が二度目の英グラモフォン賞受賞を果たした「ダンディン・コンソート」の音楽監督として、またグラスゴー大学の教授、音楽学者として活躍、2013年にはOBE(大英帝国勲章)を受賞したイギリスの音楽家、ジョン・バット。Linn

Recordsからの発売は初となるジョン・バットのソロ・レコーディングは、大バッハの鍵盤音楽の頂点、「平均律クラヴィーア曲集」の全曲!

特にJ.S.バッハの研究家として高名なジョン・バットは、"典礼において演奏された受難曲の再現"である「ヨハネ受難曲(CKD

419)」、"1742年頃の最終演奏版"「マタイ受難曲(CKD

313)」、"リフキン校訂ブライトコップ版"「ミサ曲ロ短調(CKD

354)」、などバッハ作品の様々な異稿を発掘・復元しており、今回の「平均律クラヴィーア曲集」でも、緻密な研究に基づいて構成されたバッハの真の姿を見せてくれるだろう。

また、バッハの「ブランデンブルク協奏曲集(CKD

430)」で聞かせてくれたように、ジョン・バットはチェンバリストとしての腕前も一級品!

バッハのスペシャリスト、ジョン・バットが弾く平均律クラヴィーア曲集、乞うご期待!

旧譜/ジョン・バット

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲 |

CKD 430

(2SACD HYBRID)

\4200 →\3890 |

ダンディン・コンソート&ジョン・バット

J.S.バッハ:ブランデンブルク協奏曲集

ブランデンブルク協奏曲

第1番ヘ長調 BWV.1046

第2番ヘ長調 BWV.1047

第3番ト長調 BWV.1048

第4番ト長調 BWV.1049

第5番ニ長調 BWV.1050

第6番変ロ長調 BWV.1051

|

ダンディン・コンソート

ジョン・バット(指揮&ハープシコード)

チェチーリア・ベルナルディーニ(ヴァイオリン)

アレクサンドラ・ベラミー(オーボエ)

デイヴィッド・ブラックアダー(トランペット)

パメラ・トービー(リコーダー)

キャスリン・レイサム(リコーダー)

ケイティ・バーチャー(フルート)

ジェーン・ロジャーズ(ヴィオラ)

アルフォンソ・レアル・デル・オホ(ヴィオラ)

ジョナサン・マンソン(チェロ) |

ダンディン・コンソートの"J.S.バッハ"!初の器楽作品はブランデンブルク協奏曲集!

典礼において演奏された受難曲の再現である「ヨハネ受難曲」、1742年頃の最終演奏版「マタイ受難曲」、リフキン校訂ブライトコップ版「ミサ曲ロ短調」など、J.S.バッハの傑作の様々な異稿を発掘、復元し、現代に紹介してきたジョン・バットとダンディン・コンソート(ダニーディン・コンソート)。

音楽学者としても高名なジョン・バットとダンディン・コンソートにとって初となるJ.S.バッハの"器楽作品"は6つの「ブランデンブルク協奏曲」!

リコーダーのパメラ・トービー、フルートのケイティ・バーチャー、ヴィオラのジェーン・ロジャーズ、チェロのジョナサン・マンソンなど、古楽界の世界的名手たちが集った「ブランデンブルク協奏曲」。

受難曲やミサ曲などの教会音楽でのOVPP(One

Voice Per Part)のように、「ブランデンブルク協奏曲」でも世界有数のバッハ研究者であるジョン・バットは、緻密な楽曲研究に基づくスタイル、解釈を展開。

まるで魔法のように湧き出る洗練されたバッハの響き。バッハのスペシャリストたちが贈る「ブランデンブルク協奏曲」の新たなる理想像がここにある。

|

|

LINN(ECHO)(CD−R)

|

BKD 117

(CD-R)

【新装移行再発売】

\2500 |

イン・ザ・ビギニング 〜 コープランドとバーバーの無伴奏合唱作品集

コープランド:イン・ザ・ビギニング

バーバー:

リインカーネーションズ Op.16、水の上で歌う

Op.42-2、

《4つの歌》より「天国−安息の地:修道女はヴェールをかぶる」

Op.13-1、

《2つの合唱曲》より「柵を開け、おお死よ」Op.8-2、

《2つの合唱曲》より「殉教の乙女たち」Op.8-1、

アニュス・デイ

(「弦楽のためのアダージョ」Op.11から

作曲者自身による混声合唱への編曲)

コープランド:4つのモテット |

ダンディン・コンソート、

ベン・パリー(指揮)

サリー・ブルース=ペイン(ソプラノ) |

ダンディン・コンソートによる、近代アメリカ、アーロン・コープランド&サミュエル・バーバーの無伴奏合唱作品集という貴重な音源が復刻!

ソプラノ、メゾ、テノール、バス各3人、合計12人という少数精鋭で、ヴィヴラートを厳しく制限した透明度の高い合唱を披露。

通称「バーバーのアダージョ」としても親しまれる超名曲「弦楽のためのアダージョ」の合唱バージョンも収録。

※CKD 117からの新装移行再発売。CKD 117は廃盤となります。

※Echoシリーズ(BKD規格)はレーベル・オフィシャルのCD-R仕様となります。 |

| |

BKD 178

(CD-R)

【新装移行再発売】

\2500 |

プーランク、プティ、バーバーのオルガン協奏曲集!

プーランク:オルガン、弦楽、ティンパニのための協奏曲ト短調*

プティ:オルガン、弦楽、打楽器のためのコンチェルティーノ

バーバー:オルガンと管弦楽のためのトッカータ・フェスティーヴァ

Op.36 |

ジリアン・ウェイア(オルガン)

デイヴィッド・ヒル(指揮)*

レイモンド・レッパード(指揮)

イギリス室内管弦楽団 |

イギリスの世界的女流オルガニスト、デイム・ジリアン・ウェイアが弾く、プーランク、プティ、バーバーのオルガン協奏曲集!

特にプーランクのオルガン協奏曲は、1965年のプロムスでウェイアのデビューを飾り、その後も度々演奏しているウェイアの代名詞的作品。

まだ管弦楽の録音が少なかった頃のLinnを代表する優秀録音盤として知られ、「リン40周年アニヴァーサリー・コレクション(AKD

425)」や、「グラモフォン賞2010 レーベル・オブ・ジ・イヤー

受賞記念盤(非売品)」などにも毎回音源が収録されている。

※CKD 178/CKD 180からの新装移行再発売。CKD

178は弊社在庫がなくなり次第廃盤、CKD 180は廃盤となります。 |

| |

BKD 252

(CD-R)

【新装移行再発売】

\2500 |

ヘンデル:オペラ・アリア集

歌劇《ゴールのアマディージ》より 冥界の神ディースのもとから

歌劇《ダイダミア》より M'hai resa infelice

歌劇《ジュリアス・シーザー》より この胸の息のある限り

歌劇《ロタリオ》より 小舟は海に戯れる

歌劇《ロデリンダ》より 闇よ,涙よ、Se'l

mio duol

歌劇《シピオーネ》より Tutta raccolta ancor

歌劇《アリオダンテ》より Orrida a gl'occhi

miei

歌劇《リナルド》より ああ、酷い人

歌劇《ラダミスト》より Sommi Dei、Barbaro

partiro |

エマ・ベル(ソプラノ)

リチャード・エガー(指揮)

スコットランド室内管弦楽団 |

イギリス期待のソプラノ、エマ・ベルのリリース第2弾となったヘンデル。エマ・ベルは1998年にキャスリーン・フェリアー賞を受賞、2000年にはBBCの「ニュー・ジェネレーション・アーティスト」として契約し、目覚ましい活躍を見せた。

※CKD 252からの新装移行再発売。CKD 252は廃盤となります。 |

| |

BKD 314

(CD-R)

【新装移行再発売】

\2500 |

メシアン:室内楽作品集

世の終わりのための四重奏曲

主題と変奏

ピアノと弦楽四重奏のための小品

幻想曲

黒つぐみ |

ヘブリデス・アンサンブル、

ウィリアム・コンウェイ(芸術監督&チェロ)

アレクサンダー・ヤニチェク(ヴァイオリン)

サラ・ビヴァン・ベイカー(ヴァイオリン)

キャサリン・マーウッド(ヴィオラ)

ローズマリー・エリオット(フルート)

マキシミリアーノ・マルティン(クラリネット)

フィリップ・ムーア(ピアノ) |

ヨーロッパで目覚しい活躍を展開している若手アーティストたちの精鋭集団、ヘブリデス・アンサンブル。ヨーロッパ室内管の首席チェロ奏者でもあるコンウェイ、スコットランド室内管(SCO)のディレクターを務めたヤニチェク、同じくSCOの木管セクションを支えるクラリネット奏者マルティンなど凄腕のアーティストたちが集っており、これまでに40人を超える作曲家の新作初演を手懸けるなど近現代作品の演奏、解釈には特に定評がある。

※CKD 314からの新装移行再発売。CKD 314は廃盤となります。 |

| |

BKD 373

(CD-R)

【新装移行再発売】

\2500 |

キャロリン・サンプソン(ソプラノ)

新たに姿へと生まれ変わったレトロスペクト・アンサンブル

J.S.バッハ:

復活祭オラトリオBWV.249

昇天節オラトリオBWV.11 |

キャロリン・サンプソン(ソプラノ)

イェスティン・デイヴィス(カウンターテナー)

ジェイムス・ギルクリスト(テノール)

ピーター・ハーヴェイ(バス)

マシュー・ホールズ(指揮)

レトロスペクト・アンサンブル |

古楽界の若き巨匠マシュー・ホールズの音楽監督就任により、旧キングズ・コンソートから新たに姿へと生まれ変わったレトロスペクト・アンサンブル。

ソリストには現代最高峰の古楽系ソプラノ、キャロリン・サンプソンを筆頭に、イェスティン・デイヴィス、ジェイムス・ギルクリスト、ピーター・ハーヴェイという名歌手たちが集う!

※CKD 373からの新装移行再発売。CKD 373は弊社在庫がなくなり次第廃盤となります。 |

NIFC

ポーランド国立ショパン協会

|

|

|

ブリュッヘン追悼盤

ワルシャワでのベートーヴェン&クルピンスキ!

ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調 Op.55《英雄》

クルピンスキ:モジャイスクの戦い |

フランス・ブリュッヘン(指揮)

18世紀オーケストラ |

巨匠フランス・ブリュッヘン追悼盤。ワルシャワでのベートーヴェン&クルピンスキ!

2014年8月13日、オランダのアムステルダムでその生涯を閉じた古楽界の巨匠フランス・ブリュッヘン(1934−2014)。

ポーランドのNIFC(ショパン・インスティテュート)が今は亡き巨匠へ捧げる追悼盤は、ブリュッヘン&18世紀オーケストラの2005年と2013年のワルシャワ・ライヴ!

NIFCが主催する「ショパンと彼のヨーロッパ(Chopin

and his Europa)」国際音楽祭の記念すべき第1回(2005年)に招聘されたブリュッヘンと18世紀オーケストラ。

2005年9月3日、ワルシャワのフィルハーモニー・コンサート・ホールで演奏されたベートーヴェンの「英雄」は、ブリュッヘン&18世紀オーケストラの足跡をたどる貴重な記録であり、後の2011年のロッテルダム・ライヴへと続く"ポーランド、ワルシャワの奇跡"である。

1830年、ショパンのワルシャワ・デビュー・コンサートで指揮を振ったことでも知られる19世紀ポーランドの音楽家、カロル・クルピンスキ(1785−1857)の「モジャイスクの戦い」は、ブリュッヘンが指揮した最後の録音。

近年ショパンの音楽に積極的に取り組み、多くの名演を生み出したブリュッヘンが遺したメッセージが、NIFCから世界へと発信される——。

※録音:2005年9月3日、ワルシャワ・フィルハーモニー・コンサート・ホール(ベートーヴェン)&2013年8月25日、ヴィトルト・ルトスワフスキ・ポーランド放送コンサート・スタジオ(クルピンスキ)

|

| |

|

|

トビアス・コッホNIFC初登場!

ショパンの時代の音楽 〜 ポーランド・ロマン派のピアノ作品集 |

トビアス・コッホ(ピリオド・ピアノ) |

ミハウ・クレオファス・オギンスキ(1765−1833):ポロネーズ

イ短調《祖国への別れ》*

カロル・クルピンスキ(1785−1857):

ポロネーズ ニ短調#、ポロネーズ ト短調#、ポロネーズ

ヘ短調#、ポロネーズ ハ長調#

マリア・シマノフスカ(1789−1831):

ポロネーズ ヘ短調**、夜想曲変ロ長調**、ワルツ第3番ヘ長調*、練習曲第1番ヘ長調*、夜想曲変イ長調《ささやき》*

ユゼフ・エルスネル(1769−1854):マズルカ風ロンド

ハ長調+

フレデリック・ショパン(1810−1849):マズルカ変イ長調

Op.7-4a+

カロル・クルピンスキ:マズルカ ニ長調+

マリア・シマノフスカ:マズルカ第17番ハ長調+

イグナツィ・フェリクス・ドブジンスキ(1807−1867):マズルカ

イ短調 Op.37-2+

ユゼフ・クログルスキ(1815−1842):マズルカ

ホ短調《ショパン風》+

カロル・ミクリ(1819−1897):マズルカ

ヘ短調 Op.4#

カロル・ザウスキ(1834−1919):マズルカ

ニ短調 Op.6-3#

イグナーツ・フリードマン(1882−1948):マズルカ

ハ短調 Op.49-2#

フレデリック・ショパン:マズルカ ヘ短調

Op.68-4# |

ドイツの名手トビアス・コッホNIFC初登場!4台の銘器で奏でるポーランド・プログラム!

ピリオド・ピアノ/1848年製プレイエル*、1849年製エラール#、1838年製エラール+、1854年製プレイエル**

ピリオド楽器奏者として近年評価を高めているドイツの鍵盤楽器奏者、トビアス・コッホがNIFC(ショパン・インスティテュート)初登場。

トビアス・コッホが弾く「ショパンの時代の音楽」シリーズの第4巻は、ポーランドのロマン派音楽集!

ショパンを筆頭に、19世紀ポーランドの名女流ピアニストであるシマノフスカ、ショパンの師であるエルスネル、ショパンと同門のドブジンスキ、当時のワルシャワ楽壇の中心人物の1人クルピンスキ、そしてショパン後のポーランドが生んだ神童フリードマンなど、ポーランドを代表する音楽家たちの知られざるピアノ作品を集めたNIFCならではの見事なプログラム。

使用楽器にも今まで以上のこだわりを見せており、トビアス・コッホが弾くピリオド・ピアノは、なんと計4台のエラールとプレイエル!

ポーランドの作曲家、音楽と、4台のピリオド・ピアノ、そしてトビアス・コッホのピアニズムの共演によって、ポーランド・ロマン派の逸品が美しく、味わい深く響く。

※録音:2014年5月19日−22日、ヴィトルト・ルトスワフスキ・ポーランド放送コンサート・スタジオ(ワルシャワ、ポーランド)

|

NAXOS NAXOS

|

8.573218

\1100 |

ついに完結、ペトレンコ&ロイヤル・リヴァプール・フィル

ショスタコーヴィチ:交響曲 第13番「バビ・ヤール」Op.113

1.第1楽章:バビ・ヤール/2.第2楽章:ユーモア/

3.第3楽章:商店で/

4.第4楽章:恐怖/5.第5楽章:立身出世 |

アレクサンダー・ヴィノグラードフ(バス)/

ロイヤル・リヴァール・フィルハーモニー男声合唱団/

ハッダーズフィールド・コーラル・ソサエティ/

ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団/

ヴァシリー・ペトレンコ(指揮) |

録音 2013年9月27-29日 イングランド,リヴァプール・フィルハーモニック・ホール

ヴァシリー・ペトレンコによるショスタコーヴィチ(1906-1975)の交響曲ツィクルスも、ついにこの第13番で完結となります。

第8番以降、自身の交響曲に様々なメッセージを忍ばせていったショスタコーヴィチですが、この第13番にはあからさまな政府批判があり、リハーサルの時から様々な問題が勃発、あまりにも直截的だった歌詞は、初演後に一時変更を余儀なくされるなど、多いなる物議を醸し出した作品としても知られています。

この曲を作曲する動機となったのは、1961年の9月に新聞に発表された詩人エフゲニー・エフトゥシェンコの詩「バビ・ヤール」で、これはダヤ人迫害に対するソ連の無関心を告発したものであり、これを読んだショスタコーヴィチの親友、イサーク・グリークマンがいたく感動し、ショスタコーヴィチに紹介したというものです。

当時のソビエト連邦の公式見解では「ソ連には人種問題などない」ということになっていたあたりへの、明らかな皮肉でもありました。

第1楽章がそのバビ・ヤールで、これはキエフにある峡谷の名前で、1941年にこの地に連行された3万7771人のユダヤ人が虐殺された場所であり、確かにそのような歴史はソ連としても闇に葬りたいことであったのは想像に難くありません。

最初は1楽章の交響詩として構想されていたこの曲、結局はエフトゥシェンコの詩集「手の一握り」から3編とと書き下ろしどの詩「恐怖」を用い、5楽章の交響曲として完成を見たのでした。

無論完成してからの騒動や、曲の受容など、まだまだ色々な出来事がついて回るこの作品ですが、とりあえずは、全てのしがらみを振り切ったようなペトレンコの演奏で先入観を全てすててお楽しみください。 |

| |

8.573353

\1100 |

マリン・オールソップ&サンパウロ響

プロコフィエフ:交響曲 第1番「古典」&第2番、交響的絵画「夢」

1-4.交響曲 第1番 ニ長調「古典」Op.25

<第1楽章:Allegro/第2楽章:Larghetto/

第3楽章:Gavotta:Non troppo allegro/

第4楽章:Finale:Molto vivace>/

5.交響的絵画「夢」Op.6/

6-13.交響曲 第2番 ニ短調 Op.40

<第1楽章:Allegro ben articolato/

第2楽章:主題/第2楽章:第1変奏/

第2楽章:第2変奏/第2楽章:第3変奏/

第2楽章:第4変奏/第2楽章:第5変奏/

第2楽章:第6変奏と主題> |

サンパウロ交響楽団/

マリン・オールソップ(指揮) |

録音 2014年3月20-22日…1-4, 2013年8月29-31日…5-13

ブラジル,サラ・サンパウロ

1917年にプロコフィエフ(1891-1953)が完成させた「交響曲第1番」は、彼が学生時代にニコライ・チェレプニンの教室で研究したハイドンの技法をもとにして書かれたもの。ピアノ協奏曲第2番などの、それまでの革新的な作品に比べ、古典的で整然とした佇まいを持つ音楽であったため、周囲はとても驚いたと言います。

確かにハイドンやモーツァルトを思わせる親しみやすい表情を持っていますが、様々なところに仕掛けたっぷりの「新古典派」そのもののいたずらっぽい顔がたまりません。

それに引き換え、第2番のまあ難しいこと。これは作曲当時パリに住んでいたプロコフィエフが「6人組」の作品よりももっと前衛的な作品を書こうと試みた結果出来上がったもので、当然ながら初演を聴いたパリの聴衆は冷淡な反応をしたと言われています。しかし、大編成のオーケストラにピアノ、様々な打楽器を加えたカラフルな音楽、これこそがプロコフィエフの本領発揮と言えるのではないでしょうか。

交響的絵画「夢」はスクリャービンからの影響が感じられる小さな作品。大きな起伏を伴う若干陰鬱な雰囲気を持った音楽です。 |

| |

8.573291

\1100 |

ラ・ヴェッキア

マリピエロ:毎日の幻想曲・パッサカリア・協奏曲

1.毎日の幻想曲(1953)/2-3.パッサカリア(1952)/

4-12.協奏曲集(1931)

<前置き/フルート協奏曲/オーボエ協奏曲/

クラリネット協奏曲/バスーン協奏曲/

トランペット協奏曲/ドラム協奏曲/コントラバス協奏曲/結び>

※2-3.4-12…世界初録音 |

ローマ交響楽団/

フランチェスコ・ラ・ヴェッキア(指揮) |

録音 2013年7月9-13日,15-18日 ローマ OSRスタジオ

最近、その復興が著しいイタリアの近代作曲家たちですが、その中の筆頭とも言えるマリピエロ(1882-1973)の珍しい作品の登場です。もともとモンテヴェルディとヴィヴァルディの校訂者としてその名を挙げたマリピエロですが、自作はかなり前衛的であり、フランスの印象派の影響を存分に受けていました。

もちろん半音階、12音も積極的に用い、難解な作品も生み出していますが、ろでも仄かな叙情性も湛えた不思議な味わいを持っています。

このアルバムには3つの作品が収録されていて、そのうち2曲は世界初録音というもの。「毎日の幻想曲」は彼が持っていた、走り書きのようなアイデアから生まれたものですが、これがまた見事な構造を持った音楽です。

「パッサカリア」は、厳格な形式を嫌っていたマリピエロにしては珍しいもので、主題の反転、逆転などの手法を繰り返しながらも、少しずつ「ずれ」が生じていくのを見るのが怖いような楽しいような音楽です。

協奏曲集はこのアルバムの白眉であり、小さな「前置き」と「結び」を持つ7つの部分からできています。各々の協奏曲で使われる楽器は複数で、いわばバロック期の「合奏協奏曲」のような構造を持った小さな協奏曲の集まりです。

優雅なフルート、激しいドラム。そしてねっとりとしたコントラバスなど、楽器の特性も存分に生かされた見事な曲たち、これは本当に素晴らしいものです。 |

| |

8.573374

\1100 |

ヴィヴァルディ:2台のチェロのための協奏曲集

〜ジュリアン&・ロイド=ウェバーによる2台チェロのための編曲版

1-3.2つのマンドリンのための協奏曲 ト長調

RV532/

4-6.2台のチェロのための協奏曲 ト短調 RV531/

7-9.チェロ協奏曲 ホ短調 RV409/

10-12.オーボエとファゴットのための協奏曲

ト長調 RV545/

13-15.2本のホルンのための協奏曲 ヘ長調

RV539/

16-18.オーボエとチェロ ト短調 RV 812のための協奏曲/

19.ピアソラ(1912-1992):

ギターとバンドネオンのための協奏曲 「リエージュに捧ぐ」

-

第2楽章「ミロンガ」 ※世界初録音…4-6を除く |

ジュリアン・ロイド・ウェバー(チェロ)/

ジアシン・ロイド・ウェバー(チェロ)/

ヨーロッパ連合室内管弦楽団/

ハンス=ピーター・ホフマン(指揮)/

デヴィッド・ライト(ハープシコード&チャンバー・オルガン) |

録音 2013年7月 イングランド、ブリストル セント・ジョージ.ブランドン・ヒル

ヴィヴァルディ(1678-1741)の作品を最初にアレンジした人は、紛れもなくヴィヴァルディ自身でした。彼は一つの作品を書くと、色々な楽器に合わせて曲を書き換え、スコアには代替の楽器名を書き付けました。

その後、ヴィヴァルディの作品はJ.S.バッハも編曲していますが、このアルバムは現代の名チェリスト&アレンジャー、ジュリアン・ロイド=ウェバーが、ヴィヴァルディの様々な楽器のための協奏曲を2台チェロ版に編曲、実験的でもあり実践的な“新しい協奏曲”が生み出されました。

ト短調の協奏曲だけはヴィヴァルディのオリジナルを使用。聴き比べてみることで多くの発見があることでしょう。

RV409の独奏チェロのための協奏曲などは、ソロ・パートの増強で一層華やかさが増し、流麗で美しい作品になっていることにもお気づきになることと思います。

ホルンのための協奏曲も、チェロの深みのある音色で奏されると、ここまで表情が変わるのかと驚くばかりです。

最後にそっと置かれたピアソラの曲は、聴き手の心を、バロックの時代から瞬時に現代へと引き寄せるもの。魅力的で明確な印象を与える素晴らしい演奏にも拍手です。 |

| |

8.573098

\1100 |

フンメル:ピアノ三重奏曲集 第1集

1-3.ピアノ三重奏曲第6番 変ホ長調 Op.93/

4-6.ピアノ三重奏曲第2番 ヘ長調 Op.22/

7-9.ピアノ三重奏曲第3番 ト長調 Op.35/

10-12.ピアノ三重奏曲第7番 変ホ長調 Op.96 |

グールド・ピアノ三重奏団

<メンバー:

ルーシー・グールド(ヴァイオリン)/

アリス・ニアリー(チェロ)/

ベンジャミン・フリス(ピアノ)> |

録音 2013年1月28-30日 UK サセックス,チャンプス・ヒル

フンメル(1778-1837)の最も有名な逸話は、幼い頃にモーツァルトの家に住み込み、2年間に渡ってピアノを師事したことでしょうか。もちろん、素晴らしい才能に恵まれていたこともあり、その後は父とともにヨーロッパ各地を演奏旅行して回り「神童」として名を上げました。

26歳の時にはハイドンの推薦でエステルハージ家のコンサートマスターになり、ハイドンが引退した後は宮廷楽長として、数多くの劇音楽や宗教曲を書き、また少年合唱団の指導をするなど多彩な活躍をしたことでも知られています。

そんなフンメルの作品は、どうしてもモーツァルトやハイドン、ベートーヴェンの影に隠れがちですが、実際に聞いてみるとどれもが素晴らしく、驚くほどに陰影に富んだメロディや、意表をつく転調や斬新な和声に彩られてものであることがわかるでしょう。

最近になってようやくその人気を盛り返してきたフンメルの音楽、初期の作品であるOp.22やOp.35は清々しい美しさを持ったものですが、Op.93やOp.96のむせ返るようなロマン派の香りは一度味わうと病みつきになりそうです。 |

| |

8.559740

\1100 |

スティーヴン・ポールズ:3つの啓蒙の地 他

1-3.弦楽四重奏と管弦楽のための協奏曲「3つの啓蒙の地」(1995)

<第1楽章:内部から/第2楽章:遠くから/

第3楽章:全ての周囲と放射状の広がりから>/

4.オラトリオ「夜明けは確実に」-

第2部間奏曲「涙のヴェール」(2005)/

5-7.オルガンと管弦楽のための大協奏曲(2004)

<第1楽章:活発で勇ましい/

第2楽章:簡素な-不吉な予感/第3楽章:歓喜に酔う>

※1-3.5-7…世界初録音 |

岩崎潤(第1ヴァイオリン)…1-3/

キャロライン・ワン・ペイリー(第2ヴァイオリン)…1-3/

ダニエル・ラインカー(ヴィオラ)…1-3/

アンソニー・マルキーナ(チェロ)…1-3/

ナタン・J.ローブ(オルガン)…5-7/

ナッシュヴィル交響楽団/

ジャンカルロ・ゲッレーロ(指揮) |

録音 2012年10月4-6日…1-4, 2013年10月4.5日…5-7

USA テネシー,ナッシュヴィル シャーマーホーン・シンフォニー・センター,ローラ・ターナー・ホール

現代アメリカにおける作曲家たちの中心人物であり、1973年には作曲家フォーラムを開催し、ASCAPオンサートミュージックの代表を務めているというスティーヴン・ポールズ(1949-)の作品集。オペラや合唱曲で知られ、1982年には有名な「郵便配達は二度ベルを鳴らす」のオペラ化もしている人です。

彼は「ブリテンの方法を使えばあらゆる種類の音楽を作曲することが可能だ」と語っており、その作品目録には驚くほど多くの音楽が掲載されています。

このアルバムには3つの作品が収録されていますが、弦楽四重奏というアンサンブルを一つのソリストと捉えた「3つの啓蒙の地」での各々の楽器がもたらす相互作用、ホロコーストを題材にしたオラトリオの中で、唯一おちついた間奏曲である「涙のヴェール」の悲嘆的な美しさ、華々しくオルガンが活躍し、最後は有名な民謡で閉じられる大協奏曲と、どの曲も人間の根源に染み透るような独自の風景を持っています。 |

| |

8.571353

\1100 |

スティル:弦楽四重奏曲集

1-3.弦楽四重奏曲 第1番/

4-6.弦楽四重奏曲 第2番/

7-10.弦楽四重奏曲 第3番/

11-14.弦楽四重奏曲 第4番 |

ヴィリアーズ弦楽四重奏団

<メンバー:

ジェームズ・ディキンソン(第1ヴァイオリン)/

ヒガシタマキ(第2ヴァイオリン)/

カルメン・フローレス(ヴィオラ)/

ニコラス・ストリングフェロー(チェロ)> |

録音 2013年7月18.19日…7-14, 2014年1月20.21日…1-6

UK ロンドン、聖シラス殉教者教会

ロンドンの音楽的な家庭に生まれたロバート・スティル(1910-1971)。父と祖父はロンドンで名高い弁護士であり、16歳亡くなった弟と、オーストラリアに移住した姉がいました。イートン・カレッジ、オックスフォード大学・トリニティ・カレッジで教育を受け、芸術学学士・芸術学修士・音楽学学士の称号を得ます。

また作曲家としてだけでなく、テニスにも優れた腕前を見せ、アマチュア・プレイヤーとして活躍していました。その後も作曲を続け、交響曲第3番はユージン・グーセンスに高く評価され、オックスフォード大学から博士号を受けています。

円熟期には刺激的な不協和音や無調も使われていますが、全体的に穏やかであり、同世代のイギリスの作曲家たちの美点をうまく取り入れたきらりと光る美しさを持っているものです。 |

| |

8.571354

\1100 |

マルコム・スミスって誰?

マルコム・スミスの思い出

1.ロビン・ホロウェイ(1943-):

6手のための大英雄行進曲(1982/1997)/

1997年5月23日、マルコム・スミス氏が

ブージー&ホークス社を離れたときを記して/

2.レスリー・ハワード(1948-):

ピアノのための演奏会用幻想曲「ラディゴア」Op.40/

3.ロバート・マシュー=ウォーカー(1939-):

幻想的ソナタ「ハムレット」(ピアノ・ソナタ

第3番)(1980)/

4.G.F.ヘンデル(1685-1759):

オラトリオ「快活の人、沈思の人、温和の人」HWV55から

「Come, but keep thy wonted state」(L.ハワード編曲)(2010)/

5.ハンフリー・サール(1915-1982):ピアノ・ソナタ

Op.21

※1-4…世界初録音 |

ジョン・リル(第1ピアノ)…1/

レスリー・ハワード(第2ピアノ)…1,(ソロ・ピアノ)…2.4/

マーク・ベッビントン(第3ピアノ)…1,(ソロ・ピアノ)…3/

ジュリアン・ジェイコブソン(ピアノ)…5 |

録音 2013年9月12日…1-4, 2004年1月8日…5

UK ストーク・ド・アベルノン,メニューイン・ホール

そもそもマルコム・スミス(1932-2011)って誰?というところから始まるこの1枚。彼はイギリスのクラシック音楽界を牽引した人で、多くのプロモーション活動を行い、またストラヴィンスキー、ヴォーン・ウィリアムス、ブリテン、バーンスタインなど偉大な作曲家たちの個人的な友人であり保護者でした。

英国音楽教会の副会長を務め、またロイヤル・フィルハーモニー協会の終身会員であり、いくつもの合唱団をサポートしていました。彼はよく「私はあなたを助けてもよいですか?」と電話をかけたといい、それに応えた人々は彼への感謝の気持ちを忘れることはありませでんした。

何より彼は1969年から、世界に名だたる楽譜出版社ブージー&ホークスのライブラリ・マネージャーとして、20世紀音楽の発展に寄与した功績が大きく、数多くの作曲家たちは彼に敬意を払っていたのです。

このアルバムの1曲目のホロウェイの行進曲には、マルコムのお気に入りの作品のいくつか…エルガーの「エニグマ」、ディーリアスの「アパラチア」、リヒャルト・シュトラウスの「ばらの騎士」などいくつかの曲が引用されたおり、これは彼の退職を祝したパーティで演奏されたものです。

他の作曲家たちもスミスと関係深い人ですが、なかでもレスリー・ハワードは、世界初の「フランツ・リスト全作品」の演奏者としても知られる日本でもなじみの深い人で、この全集にもスミスの協力があったのかと思うと、まことに感慨深いものがあります。 |

| |

8.573055

\1100 |

メルツ:ギター二重奏曲集

1.吟遊詩人の調べ Op.13より「不安な心」(2台のギター版)/

2-4.葬儀の挽歌

<第1番:彼の最愛の人の墓の前で/

第2番:私はあなたを忘れない/

第3番:葬送行進曲>

5.マズルカ/6.セレナード/

7.トラウン湖の舟旅/8.協奏的第幻想曲「La

Rage」/

9.夕べの祈り/10.舟歌 Op.41/

11.即興曲/12.タランテラ Op.13/13.ドイツのエア |

<ギター・デュオ>

ヨハネス・メラー/

ローラ・フラティチェッリ |

録音 2013年7月5-8日 カナダ オンタリオ,ニューマーケット、聖ジョン・クリソストム教会

プレスブルク(現在はスロヴァキア)の貧しい家庭に生まれたヨハン・カスパル・メルツ(1806-1856)。彼は独学でギターとフルートを学び、若いうちはこれらを教えながら研鑽を積みました。1840年にウィーンに移住し、ようやくコンサートデビューを果たし、当時の皇后に認められてウィーンの宮廷ギタリストに取り立てられます。

その後は持病に悩まされながらも、数々の作品を書き、またベルリン、ドレスデン、ロシアを始めとした広範囲な地域で演奏会を行い賞賛を得ました。1856年、50歳の時に心臓病で没しましたが、彼の偉業はのちのギタリストたちにも大きく影響を与えたのです。

その一つに「10弦ギター」の使用があり、これはギターの音色に深みと表現力をもたらし、世界を大きく広げたのでした。ここでは彼の最も知られている「吟遊詩人の調べ」の2台ギター版や、「葬儀の挽歌」などを収録。

シューベルトを思わせる素朴なメロディも、2台のギターで奏されると格別の味わいを持つものです。 |

| |

8.573222

\1100 |

D.スカルラッティ:鍵盤のためのソナタ全集

第15集

1.ソナタ ニ短調 K.552/L.421/P.556/

2.ソナタ ハ長調 K.326/L.201/P.336/

3.ソナタ イ短調 K.265/L.Supp.32/P.168/

4.ソナタ ト長調 K.455/L.209/P.354/

5.ソナタ ホ短調 K.233/L.467/P.497/

6.ソナタ ニ長調 K.177/L.364/P.184/

7.ソナタ ロ短調 K.293/L.Supp.44/P.157/

8.ソナタ イ長調 K.220/L.342/P.309/

9.ソナタ 嬰へ短調 K.448/L.485/P.261/

10.ソナタ ホ長調 K.216/L.273/P.320/

11.ソナタ ニ短調 K.553/L.425/P.557/

12.ソナタ ハ長調 K.72/L.401/P.1/

13.ソナタ ヘ短調 K.365/L.480/P.112/

14.ソナタ 変ホ長調 K.253/L.320/P.239/

15.ソナタ ハ短調 K.230/L.354/P.47/

16.ソナタ 変ロ長調 K.439/L.47/P.473/

17.ソナタ ト短調 K.43/L.40/P.133/

18.ソナタ ヘ長調 K.296/L.198/P.305/

19.ソナタ ニ短調 K.92/L.362/P.44 |

オリオン・ウェイス(ピアノ) |

録音 2013年7月15-17日 カナダ オンタリオ,CBC

グレン・グールド・スタジオ

イタリアのナポリで生まれ、スペインのマドリードで亡くなった作曲家ドメニコ・スカルラッティ(1685-1757)。彼の555曲ある「ソナタ」は、実際には彼が使えたスペインの王女マリア・マグダレーナ・バルバラのための練習曲で、ほとんどの曲は1楽章のみの短いものですが、その独創性と、当時としては極めて斬新な技巧を用いていたことなどもあって、ソナタと呼ばれています。

もちろん当時はまだ現在のようなグランド・ピアノは存在していなかったので、これらの曲をピアノで演奏するには、また違ったアプローチも必要になってきます。

NAXOSでは、これらのソナタの録音にあたり、アルバム毎にピアニストを変えるという趣向を取っていて、ここではアメリカの名ピアニスト、オリオン・ウェイスを起用し、これらのソナタに新鮮な風を送り込むことに成功しました。

時には軽快に、時にはロマンティックに・・・18世紀の端正な音楽が、21世紀の今に生き生きと動き始めます。 |

| |

8.573248

\1100 |

フランツ・イグナツ・ベック:交響曲集

1-4.交響曲 ニ長調 Op.4-1(Callen 19)/

5-8.交響曲 変ロ長調 Op.4-2(Callen 20)/

9-12.交響曲 ヘ長調 Op.4-3(Callen 21)/

13-15.交響曲 ニ長調 Op.3-6(Callen 18) |

チェコ室内フィルハーモニー管弦楽団パルドゥビツェ/

マレク・シュティレツ(指揮) |

録音 2013年8月27日-9月6日 チェコ共和国 パルドゥビツェ,音楽の家

マンハイム楽派の中心人物とみなされたヨハン・シュターミッツ。彼の最も有能な弟子がこのベック(1734-1809)でした。彼が多くの交響曲(シンフォニア)を作曲した1750年代以前は、まだこの形式が正式には定まっておらず、最初はイタリア式序曲「急−緩−急」の楽章がそれぞれ独立し、それをシュターミッツやカンナビヒが受け継ぎ発展させ、エマヌエル・バッハがメヌエットの楽章を付け加えて「交響曲」とし、古典派へ繋いでいったとされています。

シュターミッツの交響曲は、フランスで大いなる人気を博したとされており、その弟子であったベックも師に倣い、この形式の作品を書いたのでしょう。

彼の交響曲は、当時としてはかなり独創的な音楽で、驚くほど劇的な表情と大胆な和声を持っていて、また当時のマンハイム楽派の作曲家たちが好んだ3楽章形式ではなく、メヌエットを含んだ4楽章形式を好んでいたことも特筆すべき点かもしれません。メヌエットを含むことで曲全体が長くなるため、メリハリをつけるために曲内の反復をなるべく減らしたことも、全曲の推進力をアップさせることに役立っているようです。

こんなベックの交響曲、ハイドンやモーツァルトとはまた違った味わいがあり、一度聞くと手放せなくなる魅力に満ちています。

|

| |

8.573260

\1100 |

ミサ・コンチェプティオ・トゥーア 〜待降節のための中世とルネッサンスの音楽

1-7.作者不詳:アンティフォナ

<おお、叡智よ(マニフィカト)/おお、主よ/

おお、エサイの根よ/おお、ダビデの鍵よ/

おお、昇る光よ/おお、全ての民の王よ/

おお、エマニュエル>/

8-12.ピエール・ド・ラ=リュー(1460頃-1518):

ミサ・コンチェプティオ・トゥーア

<キリエ/グローリア/クレド/サンクトゥス/アニュス・ディ>/

13.作者不詳:救い主のうるわしき母(ポルトガル写本、14世紀)/

14.作者不詳:かくも麗しいバラはない(イギリス、17世紀)/

15.作者不祥:恵みあふれる聖マリア(イギリス、15世紀)/

16.作者不詳:ノヴァ!ノヴァ!(イギリス、15世紀)

※8-12…世界初録音 |

シカゴ・スコラ・アンテクァ/

マイケル・アラン・アンダーソン(指揮) |

録音 2012年12月8日 USA イリノイ州,シカゴ

聖ヨサパト・パリシュ

「クリスマス=キリストの降誕を記念する日」だったはずが、いつの間にかケーキを食べて、プレゼントを交換して盛り上がる日になってしまいました。そろそろ本来の意味合いに戻して…(あっ、やっぱりケーキは必要デス)。

そんな、静かな日を過ごしたい方にぴったりのアルバムは、ルネサンス時代の美しい「クリスマスの音楽」を集めたものです。

ここに収録されているのは、12月25日のためだけではなく、その前にある4週間の期待溢れる時期である「アドベント」のための音楽です。

1200年以上前に歌われたであろう、単旋律のアンティフォナ(2つの合唱隊が交互に歌う形式)で始まり、次はルネサンス期の作曲家ピエール・ド・ラ=リューの5声部のモテットが歌われます。

そして様々な写本から取られた聖母を賛美する歌で締めくくられるという1枚。綿密な研究に支えられた確固たる歌は、時代を超えて聴き手の胸にしみいることでしょう。 |

| |

8.573277

\1100 |

ピーニョ・バルガス:レクイエム&ユダ

1-9.レクイエム(2012)

<入祭唱/キリエ/ディエス・イレ/呪われた者たちは退けられ/

涙の日/奉献唱/聖なるかな/神羊誦/我を救い給え>/

10-16.ユダ(ルカ、ヨハネ、マタイ、マルコ伝による)(2002)

<Dies festus/Ecce manus/Domine, quis

est?/

Christus apprehenditur/Prodotoris finis/

Se suspendit/Scripturae(canone aeternum)> |

グルベンキアン合唱団&管弦楽団/

ホアナ・カルネイロ(指揮)…1-9/

フェルナンド・エルドーロ(指揮)…10-16 |

録音 2012年11月21-22日…1-9, 2004年5月…10-16

ポルトガル,カルースト・グルベンキアン財団庭園グランド・アウディトリオ

このレクイエムの作曲家である、アントニオ・ピーニョ・バルガス(1951-)は実はポルトガルでも有数のジャズ・ピアニストとして知られている人です。彼のジャズ・アルバムは世界中で高い人気を得ていて、その音楽もアルデッティ四重奏団をはじめとした、様々な演奏家によって演奏されています。

しかし、この「レクイエム」は極めてシリアスな音楽であり、これまでのキリスト教に基づいた過去の作品だけでなく、もっと人間の根源にあるもの…これは先史時代の恐怖と畏れなども含めた「死」というものへの畏敬の念が込められた作品と言ってもよいのかも知れません。

曲は捉えようによっては、素晴らしくドラマティックであり、まるで映画音楽のような迫力をも有していますが、これも受け入れるべきものなのでしょうか。

悲しみの中を漂うかのような「涙の日」、語りかけてくるかのような「サンクトゥス」などに独自の美を見出すことも可能です。「ユダ」はもっと現代的な響きを持った音楽で、テキストは4つの福音書から取られています。

普遍的な言葉を音楽に載せながらも、幾多の理由から、ソリストを使わずに合唱のやりとりで物語を進めていく様子は確かに見事としかいいようがありません。 |

| |

8.573281

\1100 |

ソレール:鍵盤のためのソナタ集 第42番-第56番

1.ソナタ 第42番 変ホ長調/2.ソナタ 第43番

ト長調/

3.ソナタ 第44番 ハ長調/4.ソナタ 第45番

ト長調/

5.ソナタ 第46番 ハ長調/6.ソナタ 第47番

ハ短調/

7.ソナタ 第48番 ハ短調/8.ソナタ 第49番

ニ短調/

9.ソナタ 第50番 ハ長調/10.ソナタ 第51番

ハ長調/

11.ソナタ 第52番 ホ短調/

12.ソナタ 第53番 イ長調「トランペットのソナタ」/

13.ソナタ 第54番 ニ短調/

14.ソナタ 第55番 ヘ長調/15.ソナタ 第56番

ヘ長調 |

マテウス・ボロヴィアク(ピアノ) |

録音 2013年2月4-6日 スペイン ジロナ,パラウ・デ・コングレソス・オーディトリウム

カタルーニャのウロトに生まれたアントニオ・ソレール(1729-1783)は、6歳でオルガンと作曲の勉強をはじめ、モンセラート修道院の聖歌隊員に加わります。わずか15歳でセオ・デ・ウルゲル大聖堂のオルガニストと副助祭に任命されるほどの才能を持ち、その後は23歳で叙階を受け聖職者となり、亡くなるまでの31年間はずっと禁欲的な生活を送った人です。

彼の生活は確かに常人から見ると単調なものだったかも知れませんが、彼の書いたソナタを聴くと、本当はものすごく実り豊かな暮らしをしていたのではないかと思わせるだけの強い魅力があるものです。

彼はドメニコ・スカルラッティに師事したと言われていて、これらのソナタからも、その影響は感じられますが、曲自体はもっと自由であり、1曲の長さも拡大されています。

とにかく明るく力強い、まさしく「健康的な」音楽です。

ここでピアノを演奏しているのは2011年にバルセロナで開催された第57回マリア・カナルス国際音楽コンクールで1位を獲得したマテウス・ボロヴィアク。2013年のエリザベート王妃国際コンクールでも3位を獲得するなど、数々のコンクール入賞暦を持つ最注目のポーランド=イギリスのピアニストです。 |

| |

8.573316

\1100 |

カステルヌオーヴォ=テデスコ:エヴァンゲリオン

28のピアノ小品による、子供たちへ語るイエスの物語/

1-6.第1部:乳のみ子時代

<受胎告知/キリストの降誕/三人の王/罪のない虐殺/

エジプトへ/幼子キリストと博士たち>/

7-14.第2部:生涯

<ヨルダンでの洗礼/サロメの踊り/ガリラヤ湖で/

波の上を歩くイエス/サマリアの女/ラザロの復活/

マグダラのマリア/イエスと両替商>/

15-21.第3部:その言葉

<山上の垂訓/天にまします我らの父よ/

イエスと小さな子供たち/あなたがたは災いだ/

賢い乙女とおろかな乙女/迷える羊/放蕩息子の帰還>/

22-28.第4部:受難

<イエルサレムへの入場/最後の晩餐/ゲッセマネ/

磔よ!/ゴルゴタ/最後の言葉/復活>

※世界初録音 |

アレッサンドロ・マラゴーニ(ピアノ) |

録音 2013年12月9-10日 イタリア イヴレア,SMCレコード,バロック・ホール

日本ではどちらかというと「ギターの作曲家」として知られているカステルヌオーヴォ=テデスコ(1854-1893)ですが、元々彼はピアニストとして活躍し、多くのピアノ曲をはじめ、歌劇や管弦楽曲の作曲家としても素晴らしい作品を残しています。もともとイタリア系のユダヤ人であった彼は、ファシスト政権が台頭した頃から社会的地位を危うくされ、最終的にはイタリアを脱出することとなります。

そして1939年に渡米し、ハリウッドで数多くの映画音楽を作曲したことでも知られています。この作品は1949年に作曲された特異な曲集で、この2年前の父親の死と、その年に訪れたメキシコの修道院の印象がこの曲を書くきっかけになったようです。

テデスコは聖書やシェークスピアを自らのテーマにすることを好んだのですが、この曲集もキリストの一生を歌を使わずに、ピアノの小品のみで描くという離れ業をやってのけます。

言葉を伴わないおかげで、必要以上に感傷的になることなく、適切に情景が描かれていますが、逆に宗教的な雰囲気はあまり感じられないので、もしお子さんに聞かせてあげるのであれば、聖書のお話を一緒に読んであげることは必要かもしれません。 |

| |

8.573395

\1100 |

ジャック・エテュ:弦楽のための作品全集

1-4.弦楽四重奏曲 第1番 Op.19(1972)/

5-7.弦楽四重奏曲 第2番 Op.50(1991)/

8.スケルツォ Op.54(1992)/

9-10.アダージョとロンド Op.3 No.1a(1960)/

11-13.セレナード Op.45(1988)

<第1楽章:前奏曲/第2楽章:夜想曲/第3楽章:踊り>/

14.六重奏曲 Op.71(2004) |

ニュー・オーフォード弦楽四重奏団

<メンバー:

ジョナサン・クロウ(ヴァイオリン)/

アンドリュー・ワン(ヴァイオリン)/

エリック・ノウリン(ヴィオラ)/

ブライアン・マンカー(チェロ)>/

スティーヴン・ダン(ヴィオラ)…14/

コリン・カール(チェロ)…14/

ティモシー・ハッチンス(フルート)…11-13 |

録音 2012年5月6-9日 カナダ モントリオール,マギル大学マルティメディア・ミュージック・ルーム

カナダのケベックで生まれた作曲家ジャック・エテュ(1938-2010)はモントリオールの音楽院で学び、オタワ大学でジュール・マーテルから専門的な知識を習得します。その後も様々な音楽家から指導を受け、1959年の夏にはルーカス・フォスとともにタングルウッド音楽センターで学んだ経歴も持っています。

1961年から63年まではエコール・ノルマルでアンリ・デュティユー、1962年から63年にはパリのコンセルヴァトワールでオリヴィエ・メシアンの指導も受けています。もちろん数多くの受賞歴があり、今でも彼は、カナダにおける最も先進的な現代音楽作曲家とみなされています。

彼の作品は確かに難解ですが、その根底には伝統的な音楽フォームがあり、特に初期の作品にはバルトークやヒンデミット、フランスの印象派主義の音楽や、メシアンなどの影響が見受けられます(例えば弦楽四重奏曲第1番の2楽章の終結部の美しい響きは、メシアンの天上の世界を示す音と似ています)。

彼の音楽は無調ではなく、多調であり、ネオ・ロマンティックな情景は後年になるほど深まり、1991年の弦楽四重奏曲第2番は更に美しい音に満ちています。 |

| |

8.578288

\1100 |

ヨーゼフ・シュトラウス・ミーツ・オッフェンバック

1.フォルトゥニオ・カドリーユ Op.103(C.ポラック編)/

2.カドリーユ 「グルジアの女たち」 Op.168/

3.青ひげカドリーユ Op.206/

4.カドリーユ 「ゲレルシュタイン大公妃」

Op.223/

5.カドリーユ 「ジュヌヴィエーヴ」 Op.246/

6.ペリコール・カドリーユ Op.256/

7.トト・カドリーユ Op.265/

8.カーディ・カドリーユ Op.25/

9.ファウスト・カドリーユ Op.112/

10.クリスピーノ・カドリーユ Op.224 |

スロヴァキア国立コシツェ・フィルハーモニー管弦楽団…1.3.4.6.7.8.9/

ラズモフスキー交響楽団…2/

スロヴァキア放送交響楽団…5/

クリスチャン・ポラック…1.4/

アルフレッド・エシェヴェ…2/

ミハエル・ディトリッヒ…3.5.6.7.9/

マンフレッド・ミュサウアー…8.10 |

MARCOPOLO 8.223561-575&8.223618-626&8.223664&8.223679から抜粋

ヨハン・シュトラウス1世の次男であり、ヨハン・シュトラウス2世の弟であるヨーゼフ・シュトラウス。彼はもともと音楽家になるつもりはなく、工業技術者を志していましたが、兄の代役として作曲した作品が話題となり、結局は音楽家の道を歩んだという人です。

シュトラウス・ファミリーの中では目立たない存在ですが、それでも43年という生涯に220曲以上もの作品を残しました。

彼が夢中になったのは、同年代のフランスで活躍したオッフェンバックの音楽で、当時盛んに上演されていた彼の作品の美しいメロディを転用したいくつものカドリーユは、ヨーゼフの作品の中でも異彩を放つものとして評価されています。

もちろん、これらは踊るためという用途もあり、原曲の持つ複雑さは排除され、美しい部分だけが繋ぎ合わされた、ある意味「実用的」な音楽ですが、聴き手としては、美味しいどころ取りともいえるこれらの舞曲は大変歓迎されるものであったことでしょう。 |

<LP>

(LP) (LP)

|

CKH 575

(LP/180g重量盤/特別価格)

\4800 |

アルゼンチンの才女、イングリット・フリッターのショパン

ショパン:24の前奏曲 Op.28 |

イングリット・フリッター(ピアノ) |

2000年の第14回ショパン国際ピアノ・コンクールで第2位に輝き、一流のショパン弾きとして活躍するアルゼンチンの才女、イングリット・フリッターのショパン。

Linn Records第2弾として発売された「プレリュード集」が、早くもLP盤で登場!

もちろん、180gの重量盤! リンの高音質録音と、パラス・グループ(ドイツ)によるプレスで実現した、最高品質アナログ盤です!

※こちらのタイトルは限定生産となりますため、お早めにご注文ください。また限定生産の性質上、ご注文枚数を確保できない可能性がございます。予めご了承ください。 |

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

ALTUS ALTUS

|

|

|

聴き終わった後に立ち直れないほどの神憑り的演奏

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 Op.64 |

エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)

レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 |

待望のムラヴィンスキー&レニングラード・フィル、ウィーン・ライヴ1978年が遂にSACDシングルレイヤーで発売!!

本来の驚くべき姿で出現、聴き終わった後に立ち直れないほどの神憑り的演奏が姿を現した。ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル、ウィーン・ライヴ1978

年

[ライヴ録音:1978 年6 月12、13 日(ウィーン芸術週間)/ウィーン楽友協会大ホール] ステレオ、ライヴ

*アレクサンドラ・ヴァヴィーリナ=ムラヴィンスカヤ・アーカイヴ音源使用

これは超弩級の衝撃盤。ムラヴィンスキーとレニングラード・フィルは1978年6月にオーストリア・ツアーを行ない、12、13両日にウィーン楽友協会大ホールでチャイコフスキーとショスタコーヴィチのともに交響曲第5

番を演奏しました。これらはドイツ・オイロディスクからLP

発売され、さらに日本のビクターからもLP、ついで1985

年にCD 発売されましたが、いずれも不鮮明な音質なゆえ、ファンにいささか不満を残したものでした。それを今回、ムラヴィンスキー未亡人所蔵の音源から新マスタリングを施し、本来の驚くべき姿で出現しました。

当時のレニングラード・フィルは、ムラヴィンスキーの徹底的な訓練により、超人的とも言える演奏技術を修得していました。それと同時に、オーストリア放送のエンジニアの想像を超えるダイナミックレンジの広さを備えていたため、何らかの操作を加えられ、レコードの枠に入りきれないエネルギーが惜しくもカットされていたようです。

今回新音源を駆使してダイナミックレンジも元の状態で再現、さらに旧盤でノイズを抑えるために不鮮明となった音質も原音に戻した結果、信じ難いほどの名演が姿を現しました。あまたあるムラヴィンスキー&レニングラード・フィルのチャイコフスキー「交響曲第5

番」中でもダントツの凄さ。ライヴとは思えぬ完璧なアンサンブルはもとより、第2

楽章後半の盛り上がり、第3 楽章の弱音のニュアンス、フィナーレの盛り上がりいずれも金縛りにあうこと間違いなしの神憑り的演奏で、聴き終わった後に立ち直れないほど。これぞムラヴィンスキー芸術の極み、彼らの凄さを再認識できる、必携のアルバムの出現です。

※ SACD 対応プレーヤー専用ディスクです。通常のCD

プレーヤーでは再生することができません。

|

| |

|

|

驚愕!ロシアの大指揮者の目を通したブラームス

(1)ウェーバー:歌劇「オベロン」序曲

(2)ブラームス:交響曲第2番ニ長調 Op.73 |

エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)

レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 |

驚愕!ロシアの大指揮者の目を通したブラームス、真の姿が蘇った。ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル、ウィーン・ライヴ1978

年

[ライヴ録音:1978 年6 月13 日(ウィーン芸術週間)/ウィーン楽友協会大ホール] ステレオ、ライヴ

*アレクサンドラ・ヴァヴィーリナ=ムラヴィンスカヤ・アーカイヴ音源使用

チャイコフスキーの交響曲第5 番に続く超弩級の衝撃。ムラヴィンスキーによるブラームスの交響曲録音はさほど多く残されてなく、第2

番は1978 年4 月29 日のレニングラード・ライヴと、この1978

年6 月13 日のウィーン・ライヴしか入手できませんでした。しかし、後者は発売当時の音質に落胆したファンにとり、俎上に乗せる対象とされてこず、事実上レニングラード・ライヴが唯一の存在のようになっていました。ゆえに、音質が改善され真の姿が浮かび上がったウィーン・ライヴの登場により、ムラヴィンスキーの「ブラ2」の凄さを初めて実感できるようになったと申せましょう。

まず驚かさせられるのは、驚異的なダイナミックレンジの広さ。フィナーレ冒頭の弱音とコーダにおける想像を絶する巨大さとの対比、それも先へ行くに従いどんどん熱を帯びて調子があがっていく様を当時の観客と共有できます。さらに第2

楽章の中間部から終りまでの恐ろしいまでの充実度、ムラヴィンスキーの神業に震えがくる思いがします。

興味深いのが、まぎれもないブラームスの音楽でありながら、チャイコフスキーを思わす部分が多々あること。第1

楽章終結部のはずむようなリズム感、また第3

楽章中間部の木管の軽やかなアンサンブルなど、バレエ指揮で鍛えたムラヴィンスキーならではの独特な解釈にうならされます。

また、全体に音色が透明で、ことに弦楽の冷たい響きはロシア音楽のように聴こえます。まさに「ロシアの大指揮者の目を通したブラームス」として目から鱗が落ちる思いがします。とにかく誰にも真似のできないムラヴィンスキーの「ブラ2」、超オススメです。

※ SACD 対応プレーヤー専用ディスクです。通常のCD

プレーヤーでは再生することができません。 |

| |

|

|

ムラヴィンスキーの「未完成交響曲」絶妙なニュアンスが再現

(1)シューベルト:交響曲第8番ロ短調『未完成』D.759

(2)ショスタコーヴィチ:交響曲第5番ニ短調Op.47 |

エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)

レニングラード・フィルハーモニー管弦楽団 |

新音源により、ムラヴィンスキーの「未完成交響曲」絶妙なニュアンスが再現された!ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル、ウィーン・ライヴ1978

年

[ライヴ録音:1978 年6 月12、13 日(ウィーン芸術週間)/ウィーン楽友協会大ホール] ステレオ、ライヴ

*アレクサンドラ・ヴァヴィーリナ=ムラヴィンスカヤ・アーカイヴ音源使用

ムラヴィンスキーとレニングラード・フィルが、ウィーン楽友協会大ホールで1978

年6 月12 日と13 日に行なったコンサート・ライヴ。この時の録音がかつてLP、CD

でリリースされた際、シューベルトの「未完成」とショスタコーヴィチの交響曲第5

番は、同日のチャイコフスキーの交響曲第5 番やブラームスの交響曲第2

番に比べれば、録音の不鮮明さが少ないとされてきました。しかし、今回新音源からのマスタリングで、その驚くべき実像が明らかになりました。

両曲ともムラヴィンスキーとレニングラード・フィルによるいくつかの録音が存在しますが、このアルバムは本当に凄いです。「未完成」第1、第2

楽章両者冒頭の緊張感に満ちた弱音とそのニュアンス、展開部等でみられる徐々に音量を増していく際の、恐ろしいまでの厳しさ、そして第2

楽章終結部の天国的な清明さなど、神の手以外に考えられない至芸。ショスタコーヴィチの5

番も、冒頭から異様な緊張感に満ち、強音では牙をむくような激しさ。全体にスピード感に満ちていますが、どんなに細かなパッセージも1

つの楽器が奏でているようなアンサンブル能力が超絶的。ムラヴィンスキーの本当の凄さを実感させてくれます。

※ SACD 対応プレーヤー専用ディスクです。通常のCD

プレーヤーでは再生することができません。 |

| |

|

|

フルトヴェングラーSP復刻シリーズ

・ベートーヴェン:「カヴァティーナ」

録音:1940年10 月15 日/SP元盤:独Telefunken

SK3104

・グルック:「アルチェステ序曲」

録音:1942年10 月29日/SP元盤:米Capitol(独Telefunken原盤)

81001

・ブルックナー:交響曲第7 番より第2楽章「アダージョ」

録音:1942年4 月7 日/SP元盤:独Telefunken

SK3230,3231,3232

・ウェーバー:「舞踏への勧誘」

録音:1932年12 月/SP元盤:独Polydor

67056

・J.S.バッハ:「アリア」BWV1068/II

録音:1929 年6 月13日/SP元盤:独Grammophon

66935 |

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(指揮)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 |

これぞ正統のSP 復刻!ノイズフィルターなし。高音、低音がのびきりながらこの濃厚な弦の響きの見事さ!ストレスを感じずに音楽に没入できる真に希有のSP

復刻です。フルトヴェングラーとベルリン・フィルの見事な響きがここまで美しくスケール雄大によみがえりました。

「いよいよ今回、アルトゥスからかつて熱心なフルトヴェングラー・ファンの間で話題を呼んだ『究極の手法』を採用したSP

復刻CDが発売することに相成ったのである」音楽評論家

浅岡弘和

ADD、モノラル

※ 歴史的録音のためノイズが発生します。あらかじめご了承下さい。

SP の再生にはいずれも定評のある高出力のSP

専用のカートリッジを使用、専用のフォノイコライザーアンプ、AD

コンバータを経てハードディスクに収録した。盤面由来のスパイクノイズなどは大き目のものをマニュアルで修正を施していますが電気的フィルターを使用したノイズ抑圧は一切行っていない。

従来のSP 復刻ではノイズ低減のため高音域をカットする手法が採られ、楽音も一緒に削られてぼんやりとした音質になっているものが多い。今回のSP復刻では元盤の情報量を維持しながらノイズのみを低減にすることに務めた。フルトヴェングラー、ベルリン・フィルハーモニーの代表的なSP

録音の名演奏をSP ならではのスピード感、唸るような低弦の響き、品格を感じさせる中高音でお楽しみいただければ幸いである。マスターディスクの製作に当たっては最高レベルの記録品質を誇るPlemaster

機を使用して万全を期している。 復刻エンジニア 清水公典 |

<メジャー・レーベル>

9/30(火)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

NAIVE NAIVE

|

|

|

アーロン・ピルサン、デビュー!19歳の「さすらい人幻想曲」!

ベートーヴェン:

ピアノ・ソナタ第16番 ト長調 op.31-1

「プロメテウスの創造物」の主題による15の変奏曲とフーガ

変ホ長調 op.35

シューベルト:

16のドイツ舞曲 op.33 D783

さすらい人幻想曲 op.15 D760 |

アーロン・ピルサン(ピアノ) |

録音:2014 年1 月/スタジオ2、バイエルン放送

1995 年生まれの天才ピアニスト、アーロン・ピルサンのデビュー盤。ピルサンは、オーストリアのドルンビルン出身。オーストリアの音楽学校で学んだあと、モーツァルテウムで、現在はハノーファー音楽院でラルス・フォークトのもと研鑽を積んでいます。コンクールなどで入賞多数、また、2011年にはFono

Forum 誌の「ヤング・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」に選ばれ、また、2014

−15 のシーズンにはECHO(ヨーロッパ・コンサート・ホール協会)から「ライジング・スター」に指名され、世界の名だたるコンサートホールでのリサイタル・ツアーが予定されているなど、注目の存在です。

非常にカッチリとした滑舌のよいベートーヴェンは非常に好感度大。シューベルトの16

のドイツ舞曲(レントラー)は、各曲のキャラクターを的確につかんだ演奏。さすらい人幻想曲は、壮大な作品に対して大上段にかまえることなく、19

歳の等身大の演奏を展開しており、こちらも好感度大。テクニックが完ぺきなことは言うまでもありません。怒涛の終楽章も力で押しきるのではなく、細かな緩急をつけながらもクライマックスにもっていく技は圧巻です。アーロン・ピルサン、非常に清潔感のある音色とハキハキとした音楽で好感のもてる逸材の登場です! |

| |

|

|

シューベルト:作品集

高雅なワルツ集 op.77 D969

ピアノ・ソナタ第4番 イ短調 op.164 D537

34の感傷的なワルツ(全曲) op.50 D779

ハンガリーのメロディ ロ短調 D817 |

ギョーム・コッポラ(ピアノ) |

フランスの俊英による透明感のあるシューベルト

録音:2014 年

パリ音楽院リグット門下の逸材、ギョーム・コッポラによるシューベルト作品集。34

の感傷的なワルツ全曲が入っているのも貴重。 |

<国内盤>

ジェイズ・ミュージック

|

|

|

「ベラ・ノッテ〜美しき夜」

ニュー・シネマ・パラダイス(ニュー・シネマ・パラダイス)/

初恋(ニュー・シネマ・パラダイス)/

愛のテーマ(ニュー・シネマ・パラダイス)/

愛のテーマ(ひまわり)/ムーン・リバー(ティファニーで朝食を)/

ベラ・ノッテ(ワンワン物語)/白い恋人たち(白い恋人たち)/

私のお気に入り(サウンド・オブ・ミュージック)/

恋のアランフェス(ブラス!)/太陽がいっぱい(太陽がいっぱい)/

夜想曲 嬰ハ短調「遺作」(戦場のピアニスト)/

追憶(追憶)/星に願いを(ピノキオ)/

慕情(慕情)/魅惑のワルツ(昼下がりの情事)/

パガニーニの主題による狂詩曲(サブリナ)/

これが恋かしら(シンデレラ)/スマイル(モダン・タイムス)/

エンターティナー(スティング) |

松本花奈(ハープ) |

ハープで奏でる映画音楽 この音の美しさは特筆に値する!「ベラ・ノッテ〜美しき夜」

松本花奈(ハープ)

録音:2014 年9 月1 日、2 日,横須賀芸術劇場/ディレクター:大政直人/録音:昼田純一

ウィーンで認められたハーピスト、松本花奈のセカンド・アルバム。珠玉の映画音楽をオリジナル・アレンジにより、美しく奏でる。大政直人(作曲家)他による芳醇なアレンジにより、数々の映画音楽がよみがえる。この演奏の楽譜も次々発売予定

ハーピスト・松本花奈さんに出会ったのは2014

年3 月21 日の紀尾井ホールでした。私が理事をしている日本作曲家協議会の「こどもたちへ」というコンサートで知人の女性作曲家から紹介されました。それ以来松本さんの編曲の手直しや私の編曲を提供する事になり、演奏に接するようになりました。そして驚いたのは音がとても美しいという事です。私は常々一流の演奏家に演奏してもらい、また私自身がヴァイオリンを指導している事もあり、音にはとても敏感なつもりでいます。そして感じている事は「音が美しい事」それが音楽家にとっての第一歩であり究極の目標である、という事です。

このCDでは理屈抜きに松本さんの美しい音の世界を堪能出来ると思います。そして心の中に幸せな映画音楽の世界を構築する事が出来ると確信しています。(大政直人,作曲家)

松本花奈(ハープ) プロフィール

1995 年、武蔵野音楽大学卒業、同大学卒業演奏会に出演。エオリアンホールにてハープ新人デビューコンサート、イギリス館にてジョイントリサイタルに出演。第6

回日本ハープコンクール・アドヴァンス部門入賞。日墺文化協会主催のオーディションに合格し、第2

回“響”コンサートに出演。

第6 回世界ハープ会議・新人コンサート合格、アメリカのシアトルにて演奏。2005

年5 月、イタリアのミラノ、ピアチェンツァ等にて2006

年7 月、スイスのチューリッヒにて演奏、海外でも高い評価を得る。2009

年8 月、マイスター・ミュージックよりファースト・アルバム「ししりえんぬ・ヴァリエ」をリリース。2012

年、14 年1 月「ウィンナー・ワルツ・オーケストラ〜宮殿祝賀コンサート」で共演、好評を博す。 |

<映像>

ARTHAUS(映像) ARTHAUS(映像)

|

108122

(BD)

\6600 |

自由への頌歌-「1989年11月9日 ベルリンの壁崩壊」25周年を祝して

ベートーヴェン(1770-1827):交響曲 第9番

ニ短調 Op.125/

ボーナス映像:

クラシック音楽と冷戦-東ドイツの音楽家たち

(101655:DVDと同内容)

トーマス・ジントルによる映像 |

ヴェンセスラヴァ・フルバ=フライベルガー(ソプラノ)/

ドリス・ゾッフェル(アルト)/

ジェームズ・ワーグナー(テノール)/

グウィン・ハウエル(バス・バリトン)/

ゲヴァントハウス管弦楽団&合唱団/

クルト・マズア(指揮) |

1990年12月30日ゲヴァントハウス・コンサート・ホール/収録時間:71分(ベートーヴェン)+52分(ドキュメンタリー)/音声:ドイツ語歌唱:英語(ドキュメンタリー)/ステレオ2.0/字幕:英,独,仏,西,伊/画面:4:3(ベートーヴェン),16:9(ドキュメンタリー)/REGION

All(Code:0)/単層25GB

1080i High Definition

1982年から1989年にかけて毎週月曜日にライプツィヒで実施された「月曜デモ」。これはゆくゆくは「ベルリンの壁崩壊」へ繋がるものであり、当初は数百人規模で始まった運動も、1989年10月9日には7万人が参加したと言われています。

彼らがカール・マルクス広場を出発して、「Wir

sind das Volk!(我々は人民だ!)」とシュプレヒコールを挙げながら市内をデモ行進、当時の東ドイツ政府へ抗議をしたのですが、奇跡的に一切の流血騒ぎが起きることなく、デモは平穏のうちに終わりました。この9日後に、当時の国家評議会議長・ドイツ社会主義統一党書記長であったエーリッヒ・ホーネッカーは失脚、その翌月にベルリンの壁が崩壊したのです。この10月9日のデモの際、ラジオ無線を通じて放送された「平和のメッセージ」を作成した「ライプツィヒの6人」と呼ばれる人の中に、指揮者クルト・マズアが加わっていたことは良く知られています。政治家3名と舞台俳優、牧師、そして指揮者。この6人は熱気を帯び、一触即発状態の市民たちに対し、「冷静に行動するように」と呼びかけようと試みました。最初はビラを捲くはずでしたが、マズアの発案でスピーカーから直接呼びかけることに。

-私たちは現状を憂い、解決策を見出したいと願っています。この国の社会主義の存続について自由な意見交換が必要です。

対話を実現するため冷静になってください。

このマズアのメッセージは市民たちの心を捉え、彼らに冷静な判断を齎しましたのです。その翌週もデモは行われ、その時にはなんと12万人に及ぶ参加者が、ライプツィヒだけでなくベルリン、ドレスデンでも声をあげたと言われています。

ベルリンの壁崩壊の立役者とも言える、クルト・マズアの1990年の第9の演奏は、あの伝説的なバーンスタインの記念演奏に勝るとも劣らないものであり、歴史の一コマを切り取った意義あるものなのです。

このBlu-rayには、以前リリースされていた「クラシック音楽と冷戦-東ドイツの音楽家たち」がボーナス映像として収録されています。 |

| |

107544

(BD 3枚組)

\7400 |

チャイコフスキー:3大バレエBOX

1.くるみ割り人形 |

アンナ・ツィガンコーワ/

マシュー・ゴールディング/

ジェームズ・ストウト/

ヴォルフガンク・ティーツェ/

アレクサンダー・ゼムブロフスキー/

オランダ国立バレエ/オランダ・シンフォニア/

エルマンノ・フローリオ(指揮)/

テアー・ファン・シェイク&

ウェイン・イーグリンク(コレオグラフィー) |

2011年製作

19世紀の初頭のオランダ、ねずみの王様に魔法をかけられた王子とクララの奇跡の冒険物語オランダ国立バレエ、ツィガンコーワ&ゴールディングによる名作「くるみ割り人形」です。ボーナス映像では、ダンサーへのインタヴューや舞台ができあがるまでの情景を見ることができます。 |

| 2.眠りの森の美女 |

ラリッサ・レジュニナ/ファルフ・ルジマートフ/

ユリア・マハリナ/

ワディム・グリャエフ/

キーロフ歌劇場管弦楽団&バレエ/

ヴィクトル・フェドトフ(指揮)/

マリウス・プティパ(オリジナル・コレオグラフィー)/

コンスタンティン・セルゲイエフ(改編) |

1989年製作

愛らしいレジュニナのオーロラ姫、完璧なルジマートフのデジレ王子、美しいマハリナのリラの精。プティパのオリジナルをさらに練り上げたセルゲイエフ版も見ものです。全てにおいて美しい決定版。 |

| 3.白鳥の湖 |

スヴェトラーナ・ザハロワ/

ロベルト・ボッレ/

アントニーノ・ステラ/

ジャンニ・ギスレーニ/

ミラノ・スカラ座管弦楽団&バレエ/

ジェームズ・トゥグレ(指揮)/

ウラディーミル・ブルマイスター&

レフ・イヴァノフ(コレオグラフィー) |

2004年製作

ブルメイステル版を用いた“白鳥の湖”は、チャイコフスキーが最初に構想したものに近く、また最後はハッピーエンドで終わります。この舞台はとにかくザハロアの美しさが際立つものであり、全てが彼女の演技に集約されていると言っても過言ではありません。 |

| 収録時間:370分+40分(ボーナス…くるみ割り人形:インタヴュー映像)/音声:ステレオ2.0/dts-HDマスターオーディオ5.1(くるみわり人形)/字幕:なし/画面:16:9/4:3(眠りの森の美女)/REGION

All(Code:0)/単層25GB 1080i High Definition |

| |

108135

(BD)

\6600 |

エンゲルベルト・フンパーディンク:

歌劇「ヘンゼルとグレーテル」

3幕 アーデルハイト・ヴェッテ 台本(グリム兄弟の原作による) |

ペーター:箒職人,兄妹の父…アルフレッド・ムフ(バリトン)/

ゲルトルート:兄妹の母…ガブリエレ・レヒナー(メゾ・ソプラノ)/

ヘンゼル…リリアーナ・ニキテアウ(メゾ・ソプラノ)/

グレーテル…マリン・ハルテリウス(ソプラノ)/

魔法使い…フォルカー・フォーゲル(バス)/

眠りの精…マルティナ・ヤンコーヴァ(ソプラノ)/

露の精…ミレナ・ヨトワ(ソプラノ)/

チューリヒ歌劇場管弦楽団&児童合唱団/

フランツ・ヴェルザー=メスト(指揮)/

フランク・コルサーロ(演出)/

モーリス・センダック(装置・衣装)/

ハッロ・アイゼル(総プロデューサー)/

ルート・ケーヒ(映像ディレクター) |