≪第81号アリアCD新譜紹介コーナー≫

その6 2015/4/14〜

マイナー・レーベル新譜

歴史的録音・旧録音

メジャー・レーベル

国内盤

映像 |

4/17(金)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

CHALLENGE CLASSICS CHALLENGE CLASSICS

|

CC 72663

(CD)

\2500 →\2290 |

アル・アイレ・エスパニョール

ヘンデル:トリオ・ソナタ集op.5(全曲)

ソナタ

第1番 イ長調 op.5-1 HWV396、第2番 ニ長調

op.5-2 HWV397、

第3番 ホ短調 op.5-3 HWV398、第4番 ト長調

op.5-4 HWV399、

第5番 ト短調 op.5-5 HWV400、第6番 ヘ長調

op.5-6 HWV401、

第7番 変ロ長調 op.5-7 HWV 402 |

アル・アイレ・エスパニョール

〔アレクシス・アグアド(Vn1)、

ケパ・アルテケ・デ・ラ・フエンテ(Vn2)、

ジェイムス・ブッシュ(Vc)、

フランシスコ・アグイロ・マタス(ヴィオローネ)、

フアン・カルロス・デ・ムルデル( アーチリュート)〕

エドゥアルド・ロペス・バンソ(チェンバロ) |

ロペス・バンソ&アル・アイレ・エスパニョールによるヘンデルのソナタ集

録音:2014 年8 月18-23 日

全部で7 曲のソナタから成るop.5 は、どれも個性豊かで、言葉のないオペラのよう。これより前に書かれたop.2

はコレッリの教会ソナタ(緩−急—緩−急の4

楽章)を踏襲したかたちでしたが、このop.5

はすべて5 楽章からなり、いくつかは6 楽章までの構成となっていて、どれも最後の楽章は舞曲となっており、実際にはソナタというより組曲と呼ぶべきもの。

素材はどれもすべてヘンデルの既存の作品からとられていますが、その調理の仕方にヘンデルの知性とセンスをあらためて感じるソナタ集です。アル・アイレ・エスパニョールの面々が展開するアンサンブルはみずみずしく流麗。バンソのチェンバロのセンスが全体を見事に引き締めています。 |

| |

CC 72676

(SACD HYBRID)

\2600 →\2390 |

レツボール指揮

ビーバー:祭壇または宮廷用ソナタ集

ソナタ

第1番〜8声、第2番〜6声、第3番〜6声、

第4番〜5声、第5番〜6声、第6番〜5声、

第7番〜5声、第8番〜5声、第9番〜5声、

第10番〜5声、第11番〜5声、第12番〜8声 |

グナール・レツボール指揮

アルス・アンティクァ・オーストリア |

ビーバーが腕によりをかけて書いた様々な編成の器楽作品

録音:2014 年10 月31 日-11 月3 日

17 世紀後半の最重要作曲家の一人、ビーバーの作品集。バロック初期のソナタの中でもとくに重要な位置を占める作品世界を、レツボールが見事に再現しています。ビーバーのこの「祭壇または宮廷用ソナタ集」は題名が示すとおり、宗教・世俗の両方で演奏可能な作品です。1676、1680、1682年に出版されたポリフォニックな器楽作品集の中から選ばれた曲がならびます。

第二次世界大戦でオリジナル資料は焼失、現在では、第2

ヴァイオリンと第1 ヴィオラ、第3,4 のヴィオラのパート譜が遺されるのみとなっています。しかしながら幸運にも、1900

年頃に、当時は遺されていたオリジナル譜をもとに作成された楽譜が遺されており、この1900

年の楽譜と部分的に残っているオリジナル譜を見比べると、その精確さは比類なきものと認識されています。

ビーバーが活躍した当時のオーストリアでは、イタリア、フランス、スペイン、さらにはハンガリーやアルプスに伝わる民族音楽など広い範囲の様々な文化が行き交っていました。ヴェネツィアを思わせる作風のものから、アルプスの山々にこだまするファンファーレを思わせる作風のもの、さらにドイツの民謡を盛り込んだものなど、色とりどりの作品が並びます。それぞれの作品で編成が異なっており、トランペットを含むもの(ときに1

本、ときに2 本)や、弦楽器のみで構成されるものなど様々。どんな編成の作品も、ビーバーの才が光る仕上がりとなっています。

|

| |

CC 72671

(SACD HYBRID)

\2600 |

マクミランの受難曲、最新作の登場

ジェイムス・マクミラン(b.1959):ルカ受難曲 |

オランダ放送室内フィルハーモニック

オランダ放送合唱団

ナショナル・ユース合唱団

マルクス・シュテンツ(指揮)

ペーター・ディッケ(オルガン) |

録音:2014 年3 月15 日(ライヴ録音)

スコットランド出身の作曲家、マクミランによる受難曲第2

弾は、ルカ受難曲。声楽をとりわけ得意としているマクミランの真骨頂が発揮された作品に仕上がっています。

エヴァンゲリストの役割は4 名の混声合唱。オーケストラの規模は、フルート、クラリネット各1

本で、トロンボーンやチューバ、ティンパニを含む打楽器は含まれていません。その代わりに、オルガンが重要な役割を果たします。

ヘンデルのオラトリオを彷彿とさせる器楽パートの割り振りとなっています。各部分の終わりに、オーケストラが沈思のためにとる長い休止が印象的です。 |

HMF HMF

|

|

|

スティーヴ・ライヒ(b.1936):18人の音楽家のための音楽

1. Pulses/2. Section/3. Section II/4.

Section III A/

5. Section III B/6. Section IV/7. Section

V/

8. Section VI/9. Section VII/10. Section

VIII/

11. Section IX/12. Section X/13. Section

XI/

14. Pulses |

アンサンブル・シグナル

ブラッド・ラブマン(音楽監督) |

‘新しい音楽のドリーム・チーム’アンサンブル・シグナル、ライヒの記念碑的名作でハルモニアムンディ・デビュー!—「敏捷にして精確無比、そして情感豊か。ぜひ聴いて頂きたい(スティーヴ・ライヒ)」—

録音:2011 年3 月9-12 日、EMPAC コンサートホール/59’17

ライヒの「18 人の音楽家のための音楽」は1974

年から76 年にかけて作曲されました。この作品によって20

世紀の音楽シーンの歩む道が大きく決定づけられたといっても過言ではない、ミニマル・ミュージックのもはや古典とも呼べる存在の記念碑的作品となっています。

アンサンブル・シグナルは2008 年にデビュー、ニューヨークを本拠地としている団体。これまでに20

作の新作の初演を手がけ、5 つの録音をリリースしています。

ニューヨーク・タイムズ紙にも「one of the

most vital groups of its kind ( この種の中でもっとも活発なグループのひとつ)」と絶賛されています。

ハルモニアムンディでのデビューとなる当盤で彼らが選らんだのは、スティーヴ・ライヒの「18

人の音楽家のための音楽」。グループの音楽監督であるブラッド・ラブマンは、現代音楽のスペシャリストで、アンサンブル・モデルンの「18

人」の録音を指揮するなど、20 年以上にわたってライヒとも仕事をしてきた人物。

アンサンブルのメンバーのほとんどはライヒの作品が初演された頃にはまだ生まれていなかったという若い世代で、ライヒの音楽が物心ついた時にはそばにあった世代。ひとつのミニマル音型が次第に増幅され、また一つになる・・・といった一連の流れが実に自然で、トランス状態で聴き入ってしまいます。ライヒの記念碑的作品に、新しい名盤の登場となりました。

|

MIRARE MIRARE

|

|

|

フォーレ:ピアノ作品集第3集

8つの小品Op.84

【カプリッチョ/幻想曲 変イ長調/フーガ

イ短調/

アダージェット ホ短調/即興 嬰ハ短調/

フーガ ホ短調/ 喜び ハ長調/ ノクターン

変ニ長調】

主題と変奏Op.73、舟歌 第4番 変イ長調Op.44、

舟歌 第5番 嬰ヘ短調Op.66、舟歌 第6番 変ホ長調Op.70、

ノクターン 第6番 変ニ長調 |

ジャン=クロード・ペヌティエ(ピアノ) |

ペヌティエのフォーレに心酔するシリーズ第3

弾

録音:2014 年12 月/66’00

ジャン=クロード・ペヌティエのフォーレ作品集。ペヌティエのピアノは、洗練された音色と純度の高い音楽性で聴くものを虜にします。

彼の得意とするフォーレでは、フォーレが生きた時代の雰囲気と文化の香りを教えてくれる演奏です。穏やかなテンポ、作品に含まれた微妙なアーティキュレーションを巧みなペダリングで音楽に透明感を与えています。

特にここに収録されている舟歌3 曲では、フォーレ独特の洗練された和声が光る中期の特徴を、陰影深く機微を描いています。

|

| |

|

|

アマンディーヌ・ベイエによるカイザー:マルコ受難曲

ラインハルト・カイザー(1674-1739):マルコ受難曲 |

アマンディーヌ・ベイエ (ヴァイオリン)

アンサンブル・リ・インコーニティ

ジャック・モデルヌ・アンサンブル

ジョエル・スュユビエット(指揮)

ヤン・コボウ(テノール/ 福音史家)

トーマス・E・バウアー(バス/ イエス) |

録音:2014 年4 月/77’00

ラインハルト・カイザーの「マルコ受難曲」。本アルバムは、アマンディーヌ・ベイエとジョエル・スュユビエットの案により、リ・インコーニティとジャック・モデルヌという2

つのアンサンブルの共演が実現しました。

現在の研究では「マルコ受難曲」は、ラインハルト・カイザーの作品ではないという見方があります。しかし、ニコラウス・ブルーンスやラインハルトの父ゴットフリートなど他の作曲家である説も確実には証明されていません。

18 世紀初期に演奏される機会が増えた受難曲。バッハも1726

年にラインハルト・カイザーの「マルコ受難曲」を演奏したという記録が残っており、バッハはカイザーの音楽を高く評価していたということもあり、カイザーの作品にバッハ自身のオリジナル曲を追加、編曲を加えていたといわれています。

バッハの「マルコ受難曲」は1731 年にライプツィヒのトーマス教会で初演された記録が残っていますが、楽譜については消失しています。この録音は1713

年ワイマールで演奏された版に基づいた、カルス出版から出されているハンス・ベルクマン版を使用しています。

バロック時代、音楽の中心はイタリアだった。一方ドイツは、芸術的にも文化的にも商業的にも他のヨーロッパ諸国と比べて格段に差をつけられていた。

ところが港町ハンブルグだけは違っていた。もともと「ドイツ」というひとかたまりの国などなく、幾多もの自由国家やらなんやらで構成されていた当時の「ドイツ」地方。ハンブルグはそのなかで例外的に裕福で文化的にも進んだ都市だった。

さて、オペラは基本的に貴族の宮廷のために存在していたが、ようやくヴェネツィアで一般庶民も見られる劇場が生まれた。そしてドイツでもようやくハンブルグでそうした劇場が生まれ、イタリアにも負けないようなドイツ独自のオペラが人気を博した。ご当地オペラである。そのハンブルグで一世を風靡したのが、ラインハルト・カイザー。後のハンブルク市立歌劇場の首席作曲家を

勤め、ドイツの国民オペラを隆盛に導いた。年代的にはヴィヴァルディとほぼ同時代。年下のテレマンも彼を慕ってハンブルグに来たらしい。その後いろいろ確執はあったらしいが、カイザーが繁栄させた土壌の上に、ドイツ最大の人気作曲家テレマンが生まれたことは間違いない。実際若きヘンデルもカイザーが発掘したと言われる。(昔のコメントより) |

アマンディーヌ・ベイエ、知られざる名盤

ニコラ・マッテイス: ヴァイオリンのためのアリア集 |

ZIG ZAG

ZZT 090802

\2800 |

アマンディーヌ・ベイエ

ニコラ・マッテイス(C.1650-C.1700):

ヴァイオリンのためのアリア集〜憂鬱な疑似協和音

|

アマンディーヌ・ベイエ(バロックVn&Cond)

グリ・インコグニティ

[ロナルド・ロペス(バロックG、テオルボ)

フランチェスコ・ロマーノ(バロックG、テオルボ)

(バルドメロ・バルチェラ(Gamb)

アンナ・フォンターナ(Cemb)]

|

|

録音:2009年3月16-20日

地味ながら、バロック時代の知られざるヴァイオリン音楽の傑作を紹介してきているZZTレーベル。今回も非常に重要な作曲家を用意してきた。

ニコラ・マッテイス。ナポリ生まれ。

1670年以後イギリスに渡り名声を得たヴァイオリニスト、作曲家。

自由な楽想、親しみやすい旋律、マッテイス自身のヴァイオリンも非常に甘美な演奏だったようで、たちまち人気を集めたとされています。

ここで収められている作品集は、不協和音と半音階を表情豊かに用い、より技巧的に名人芸を披露できる曲となっています。

バロック・ヴァイオリン界の花アマンディーヌ・ベイエはこの作品を演奏するにあたり、マッテイスがヴァイオリンを低く構え演奏している肖像画を目にし、なるべく忠実にマッテイスの作品を再現するために、同様のスタイルを今回の録音で採用している。

|

ビーバーの「ロザリオ・ソナタ」を聴いたとき、どうしてこの時代に突然こんな名曲が現れたのか不思議に思った。

それは奇跡なのかと。

当時の音楽の中心からは外れたザルツブルグ。そこにやってきたボヘミア生まれのヴァイオリニストが、突如音楽史に残るような奇跡的作品を残したのである。

その頃の独墺圏といえばオルガンや宗教曲関係以外ではとりたてて大きな動きはない。だからこそビーバーの作品は「神によって導かれて生まれた突然変異的作品」なのだ、と信じていた。

同時期のイタリアのコレッリは、トリオ・ソナタこそ多少ビーバーと似た雰囲気もあるが、基本的に異質な音楽である。また少し遅れて発達したフランスのヴァイオリン音楽ももっと華やかで貴族的。

やはりビーバーの音楽は孤高の音楽なのだ。

・・・ところが、「ロザリオ」に近い作品がここにある。

それはニコラ・マッテイスの作品。

全然知らない。

マッテイスは1650年ナポリ生まれ。コレッリの3つ年上。ただ、マッテイスはイタリアに留まらず、クロムウェルの独裁が終わって文化都市として復活しつつあったロンドンに移住。そこでヴァイオリニストとして一世を風靡した。当時のロンドンはフランス、イギリスに憧れていたから、マッテイスはうまくそこにはまったのだろう。

しかしそのマッテイスの作品が・・・ビーバーに似ていたのである。

マッテイスの生涯は明らかでない。しかしイタリアを離れ、最終的に1670年代の初めにロンドンに落ち着く前に、ヨーロッパ諸国を漫遊しながらさまざまな地方の音楽を享受していたことは間違いない。

その時期・・・まさに上記3人たちが独墺で頭角を表し始めたのと同じ時期。

マッテイスは彼らの音楽を聴いたかもしれないし、彼らに影響を与えた今となっては無名の音楽家たちと接触したかもしれない。いずれにせよロンドンで絶大な人気を博したというマッテイスの作品は、イタリア風の華麗で技巧的なものではなく、もっとヴァイオリンが自由に切なく歌い、牧歌的に伴奏が奏でられる、ビーバーやヴァルターやヴェストホフの音楽と同じタイプのものだった。

つまり・・・そうした音楽のほうが、マッテイスには魅力的だったし、ロンドンの人たちにも人気が高かったということである。

ひょっとしたら・・・音楽史には残されなかっただけで、実は当時のヨーロッパのヴァイオリン音楽の主流は、こうした音楽だったのかもしれない。 (昔のコメントから)

|

|

.

RCO LIVE RCO LIVE

|

RCO 15002

(13CD+1DVD)

\19200 →\16990 |

「マリス・ヤンソンス& ロイヤル・コンセルトへボウ管弦楽団/

ライヴ放送録音集1990-2014」 |

マリス・ヤンソンス(指揮)

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 |

[CD 1] (66’02)

・ベルリオーズ:幻想交響曲op. 14 53’12

録音:1990年4月1日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(NOS/RNW)

・ラヴェル:ラ・ヴァルス 12’50

録音:2007 年2月4日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

[CD 2] (76’09)

・ルトスワフスキ:管弦楽のための協奏曲(1950-54)29’48

録音:2005 年9月2日/ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール(BBC)

・チャイコフスキー:交響曲第6番ロ短調op.74「悲愴」 46’21

録音:2004 年10月31日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

[CD 3] (78’35)

・バルトーク:管弦楽のための協奏曲Sz. 116,

BB 127 38’59

録音:2003 年6月6日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・マーラー:交響曲第7番ホ短調「夜の歌」 81’51

第1楽章、第2楽章

[CD 4] (76’13)

・マーラー:交響曲第7番ホ短調「夜の歌」 81’51

第3楽章、第4楽章&第5楽章

録音:2000 年12月7日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO/RNW)

・ヒンデミット:ヴェーバーの主題による交響的変容 21’23

録音:2007 年6月8日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・ペーテル=ヤン・ワーヘマンス(b.1952):Moloch

(1999-2000, 2000 改訂) 12’35

録音:2007 年6月8日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

[CD 5] (77’09)

・R.シュトラウス:交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快ないたずら」op.28 16’07

録音:2008 年10月24日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・ヴェーベルン:夏風のなかで 16’00

録音:2008 年5月29日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・ブラームス:交響曲第1番ハ短調op. 68 45’02

録音:2005 年9月2日/ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール(BBC)

[CD 6] (73’08)

・シューマン:交響曲第1番変ロ長調op.38「春」

32’30

録音:2008 年5月23日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・シベリウス:交響曲第1番ホ短調op.39 40’38

録音:2009 年8月31日/ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール(BBC)

[CD 7] (72’52)

・バルトーク:弦楽器、打楽器とチェレスタのための音楽Sz.106,

BB 114 29’58

録音:2010 年9月5日/ベルリン、フィルハーモニー(RBB)

・ベートーヴェン:劇音楽「エグモント」op.

84〜序曲 8’59

録音:2006 年9月11日/ベルリン、フィルハーモニー(Deutschlandradio

Kultur)

・ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調op.67「運命」 33’55

録音:2008 年5月29日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

[CD 8] (75’30)

・シェーンベルク:ワルシャワの生き残りop.

46 7’31

ベルリン放送合唱団、サイモン・ハルシー(合唱指揮)、セルゲイ・レイフェルクス(語り手)

録音:2012 年9月4日/ベルリン、フィルハーモニー(RBB)

・ムソルグスキー/ショスタコーヴィチ管弦楽編:歌曲集「死の歌と踊り」

21’10

フェルッチョ・フルラネット(バス)

録音:2010 年8月25日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・ヤナーチェク:狂詩曲「タラス・ブーリバ」

22’59

録音:2010 年11月5日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・グバイドゥーリナ:ペスト時の酒宴(2005)

23’50

録音:2011 年10月21日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

[CD 9] (77’42)

・ストラヴィンスキー:ピアノと管弦楽のためのカプリッチョ 18’09

エマニュエル・アックス(ピアノ)

録音:2011年10月21日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・ヴァレーズ:アメリカ 25’20

録音:2011年10月21日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・メシアン:聖体秘蹟への賛歌(1932) 13’25

録音:2008 年9月5日/ベルリン、フィルハーモニー(RBB)

・ストラヴィンスキー:詩篇交響曲 20’48

ベルリン放送合唱団、サイモン・ハルシー(合唱指揮)

録音:2012 年9月4日/ベルリン、フィルハーモニー(RBB)

[CD 10] (77’02)

・ロッシーニ:「どろぼうかささぎ」序曲 1010

録音:2014年9月21日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・ベリオ:管弦楽のための4つの奉献曲(1978-1989) 11’41

録音:2010 年9月5日/ベルリン、フィルハーモニー(RBB)

・プーランク:オルガン協奏曲 24’39

レオ・ファン・ドゥセラール(オルガン)

録音:2008年8月28日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・ルイ・アンドリーセン(b.1939):ミステリエン[Version

No. 1] (2013)

世界初演 30’32

録音:2013年11月3日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

[CD 11] (78’18)

・R.シュトラウス:交響詩「死と浄化」op.24 23’09

録音:2013年1月24日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調op.27[完全全曲版]55’09

録音:2010年1月31日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

[CD 12] (76’15)

・ワーグナー:「トリスタンとイゾルデ」前奏曲と愛の死 18’48

録音:2011 年2月4日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・ブルックナー:交響曲第3番ニ短調WAB.103[1889年第3稿・ノヴァーク版]57’27

録音:2008 年9月5日/ベルリン、フィルハーモニー(RBB)

[CD 13] (70’18)

・マルチヌー:ヴァイオリン協奏曲第2番H

293(1943)26’55

フランク・ペーター・ツィンマーマン(ヴァイオリン)

録音:2010年12月23日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

・プロコフィエフ:交響曲第5 番変ロ長調op.

100 43’23

録音:2014年9月21日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

[DVD] (65’01)

・マーラー:交響曲第4 番ト長調

アンナ・プロハスカ(ソプラノ)

収録:2014年12月25日/アムステルダム、コンセルトヘボウ(AVRO)

監督:ヨースト・ホンセラール、照明:パスカル・ネイバー

編集 & ポスト・プロダクション:

Castus culture*music*media

画面:カラー、NTSC、16 : 9、字幕:無、NTSC、Region

All |

マリス・ヤンソンス首席指揮者勇退記念リリース、コンセルトヘボウ管との充実の日々を極上ライヴで辿るボックス、プロハスカ独唱、マーラーの第4交響曲ライヴ映像、ラフマニノフの第2

交響曲、シューマンの「春」など注目演奏が満載

ステレオ

2004 年9 月から2015 年3 月までの10 年半に亘り、コンセルトヘボウ管の首席指揮者を務めたマリス・ヤンソンスの未発表のライヴ録音を集めたボックスセットが登場。

CD13 枚とDVD1 枚に作曲家30 名全35 作品というボリューム満点の構成は、最初に、ヤンソンスが首席指揮者就任以前の1990

年4 月収録で、ちょうどこの翌年にEMI へおこなったコンセルトヘボウ管との初録音曲でもあったベルリオーズの「幻想交響曲」に始まり、最後が2014

年12 月25 日にコンセルトヘボウで収録されたライヴ映像で、話題のコロラトゥーラ・ソプラノ、アンナ・プロハスカをソリストに迎えたマーラーの「交響曲第4

番」となっています。

ヤンソンスは同曲異演盤の多いことで知られますが、これが3

種目の録音となるラフマニノフの「第2 交響曲」をはじめ、プロコフィエフの「第5

交響曲」、ベートーヴェンの「運命」、バルトークの「管弦楽のための協奏曲」といった人気のプログラムも、この顔合せでぜひとも聴きたかったものです。

もちろん、上記マーラーの「第4 交響曲」をはじめ、シューマンの「第1

交響曲」やストラヴィンスキーの「詩篇交響曲」など、ヤンソンスにとって初のレパートリーが数多く収録されているのも見逃せません。

また、収録場所はアムステルダムのコンセルトヘボウに加えて、ベルリンのフィルハーモニーでのブルックナーの「第3

交響曲」、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにおけるブラームスとシベリウスの「交響曲第1

番」ほか、条件の異なる演奏が含まれており、響きの傾向の違いも興味深いポイントといえそうです。

極上のオーケストラ・サウンドに仕上げる手腕にかけては当代きっての巨匠が、「ビロードの弦」と「黄金のブラス」に譬えられる名門楽団を指揮した充実のドキュメント。実演での評判の高さに比して、当コンビによるリリース点数はけっして多いとはいえなかっただけに、これまでの不満を一気に解消してくれる、途轍もなく豪華な内容といえます。

|

FRA BERNARDO FRA BERNARDO

|

|

|

シュタインエッカー(指揮)

ブルックナー:モテット集

パンジェ・リングァ ハ長調(1835)/

主よ、われにヒソプを注ぎたまえ/主よ、われ汝に捧げん/

最後の夜に/死者のための歌 WAB.47/死者のための歌

WAB.48/

アヴェ・マリア/パンジェ・リングァ(フリギア旋法/1868)/

この場所は神が作り給う/おおマリア、御身は何と美しく/

正しい者の口は知恵を語る/キリストはおのれを低くして/

救いたまえ御身の民を/エサイの枝は芽を出し/王の御旗は翻る |

フィリップ・フォン・シュタインエッカー(指揮)

ムジカ・セクロルム |

シュタインエッカー&ムジカ・セクロルム!ブルックナーのモテット集!

ドイツの逸材フィリップ・フォン・シュタインエッカーと、自ら創設した南チロルの器楽と合唱によるアンサンブル、"ムジカ・セクロルム"。

シュタインエッカーのブルックナーと言えば、オリジナル楽器によるブルックナーの交響曲第1番(FB

1310322)が好評を博したが、最新盤では敬虔なカトリック教徒であったブルックナーが遺した、珠玉のモテット集が登場。

南チロルに集まったヨーロッパの名手たちによって、完璧なイントネーションと繊細なサウンドバランスで表現されるブルックナーのモテット。

2015年、2016年にはベートーヴェンの交響曲サイクルも予定するなど、今後の活躍にも期待のかかるシュタインエッカーとムジカ・セクロルムにご注目ください。

※録音(ライヴ):2014年8月28日−29日、ノイシュティフト修道院(シュティフト教会)

旧譜

シュタインエッカー(指揮)

オリジナル楽器によるブルックナー交響曲第1番! |

|

|

シュタインエッカー(指揮)

ブルックナー:交響曲第1番ハ短調 WAB.101(リンツ稿) |

フィリップ・フォン・シュタインエッカー(指揮)

ムジカ・セクロルム |

新日本フィルとの「第9」公演で個性的な演奏を披露し、賛否両論となったシュタインエッカー(シュタイネッカー)。

ドイツ・ハンブルクに生まれ、第1回メリゴーOAE指揮者コンクール優勝。アバド、ラトル、ハーディングが称賛する注目の若手指揮者として知られていたが、ほかにもガーディナー、ユロフスキ、ノリントンなどのアシスタントを務めてきた。

近年はモダン・オケとピリオド・オケ両方を操り、特に最近は自分で創設したオケ’ムジカ・セクロルム’で自在な演奏を繰り広げているという噂だった。

そのシュタインエッカーがいよいよポピュラーな交響曲で我々にその真価を見せるときが来た。

ブルックナーの1番。爽快さと個性を前面に押し出し、新たなブルックナー像を打ち立てる。

おそらく2年後には多くのクラシック・ファンがその名を語るようになるだろう。店主のこういう勘は当たる。(初紹介時のコメント)

|

|

| |

|

|

ルビー・ヒューズが歌うバッハのカンタータ集。

J.S.バッハ:

カンタータ第199番 《わが心は血の海に浮かぶ》

カンタータ第82番 《われは満ち足れり》 |

ルビー・ヒューズ(ソプラノ)

フィリップ・フォン・シュタインエッカー(指揮)

ムジカ・セクロルム |

シュタインエッカーの2011年ブリクセン・ライヴ盤は、イギリスの若きソプラノ、ルビー・ヒューズが歌うバッハのカンタータ集。

ルビー・ヒューズは、2009年ロンドン・ヘンデル歌唱コンクールで第1位と聴衆賞を受賞、2011年と2013年にはBBCニュー・ジェネレーション・アーティストに選ばれ、2014年にはロイヤル・フィルハーモニック・ソサエティ・ミュージック・アウォードにノミネート、そしてボルレッティ・ブイトーニ・トラスト賞も受賞している注目のアーティスト。

※録音:2011年8月27日、ブリクセン |

SIGNUM CLASSICS SIGNUM CLASSICS

|

SIGCD 392

(2CD/特別価格)

\3800 →\3490 |

ガブリエリ・コンソート&プレーヤーズ!

ヘンデルの傑作"快活の人、沈思の人、温和の人"!

ヘンデル:

快活の人、沈思の人、温和の人 HWV.55

合奏協奏曲第1番ト長調 Op.6-1

合奏協奏曲第3番ホ短調 Op.6-3

オルガン協奏曲第7番変ロ長調Op.7-1 |

ガブリエリ・コンソート&プレーヤーズ

ポール・マクリーシュ(指揮)

ジリアン・ウェブスター(ソプラノ)

ローレンス・キルスビー(トレブル)

ジェレミー・オヴェンデン(テノール)

ピーター・ハーヴェイ(バリトン)

アシュリー・リッチーズ(バス)

ウィリアム・ホワイトヘッド(オルガン) |

ベルリオーズの「レクイエム」、ブリテンの「戦争レクイエム」やメンデルスゾーンの「エリヤ」の超巨大編成による演奏、「新ヴェネツィアの戴冠式1595」、時代を超越した「イギリスの合唱作品集」など、他の追随を許さない独創的なプロジェクトを次々と実現させてきたポール・マクリーシュとガブリエリ・コンソート&プレーヤーズ。

両者の次なるプロジェクトは、「メサイア」が誕生する直前のロンドンで、ヘンデルがジョン・ミルトンの詩を題材として作曲した知られざる傑作「快活の人、沈思の人、温和の人

HWV.55」!

マクリーシュは「快活の人、沈思の人、温和の人

HWV.55」のレコーディングにあたり、単純な全曲録音ではなく、2つの合奏協奏曲(第1番&第3番)とオルガン協奏曲第7番を加えた"1740年の初演の再現"に着手。

マクリーシュとクリストファー・サックリングによる演奏譜の校訂、詳細な研究、時代考証によって実現したガブリエリ・コンソート&プレーヤーズの「ヘンデル・プロジェクト」。

マクリーシュの手腕が冴え渡るヘンデリアン必聴の「快活の人、沈思の人、温和の人」。初演時の姿が今、蘇ります!

※録音:2013年5月11日&2014年6月18日−20日&12月9日−10日、イギリス

|

| |

|

|

ウィアー:嵐 〜 合唱作品集

地球の果てから

マニフィカトとヌンク・ディミッティス

エル・シッドのミサ

ソング・サング・トゥルー

嵐(ストーム) |

デイヴィッド・ヒル(指揮)

BBCシンガーズ

テンプル教会聖歌隊

エンデュミオン |

英国合唱界の名匠デイヴィッド・ヒルとBBCシンガーズ、テンプル教会合唱団の強力コンビによる、女流作曲家として初めて「女王の音楽師範(Master

of Queen's Music)」に任命されたジュディス・ウィアー(1954−)の合唱作品集。

BBCシンガーズと教会聖歌隊、コンテンポラリー・アンサンブルの共演で、「女王の音楽師範」の作品の醍醐味をじっくりと。

2014年の録音。 |

| |

|

|

トッド:ファミリー・オペラ《不思議の国のアリス》 |

オペラ・ホランド・パーク

マシュー・ウォルドレン(指揮) |

代表作のジャズ・ミサ曲「青のミサ」で合唱関係者を中心にお馴染みのウィル・トッド(1970−)が手掛けた"オペラ版"の「不思議の国のアリス」。

トッドが原作者ルイス・キャロルへのオマージュと語る「不思議の国のアリス」は、委嘱元であるこのオペラ・ホランド・パークの演奏が世界初録音となる。"オペラ"へと生まれ変わった「不思議の国のアリス」。その全容は果たして・・・!? |

ARTA ARTA

|

|

|

アダム・ヴァーツラフ・ミフナ/ヤロスラフ・トゥーマ:聖なる愛の迷宮

アダム・ヴァーツラフ・ミフナ(1600頃-1676)/ヤロスラフ・トゥーマ(1956-):

「聖母のためのチェコ音楽」(1647/2014)から(全30トラック) |

ヤロスラフ・トゥーマ(オルガン) |

|

録音:聖シュチェパーン大聖堂、リトムニェジツェ、チェコ

使用楽器:1627年、不詳作者製、Kruh村に建造(1992年、ヴラディミール・シュライフ修復・移築)

チェコ(ボヘミア)の詩人・作曲家・オルガン奏者で居酒屋の主人でもあったアダム・ヴァーツラフ・ミフナの聖歌集「聖母のためのチェコ(ボヘミア)音楽」をチェコを代表するオルガン奏者ヤロスラフ・トゥーマが抜粋・編曲したオルガン版。

|

BOMBA PITER BOMBA PITER

|

|

|

ヴラディーミル・レビコフ(1866-1920):ピアノ作品集

小ワルツ Op.88/ピアノ曲集「情緒のある風景」Op.10

から 小ワルツ(No.8)

音楽のかぎたばこ入れ(ワルツ)

「夕べの灯」

レント I/レント II/アンダンテ・ソステヌート/アンダンテ/モデラート

「秋の夢」Op.8 から

悲しい歌(No.1)/のんき(No.2)/忍耐(No.6)/冗談(No.8)/マズルカ(No.9)

穏やかな非難(No.10)/田舎のこだま(No.13)/たそがれ時(No.13)

悔悛(No.14)/単純な話(No.15)

「田園の情景」Op.28

ぶどう園で/牧歌/羊飼い娘たちの踊り/羊飼いたちの踊り/エルフのたち輪舞

「秋の綴り」Op.29

悲しみを込めて(No.1)/悲しみと優しさを込めて(No.5)/痛ましい(No.6)

若い人たちのための易しい曲集 から ワルツ嬰ハ短調(No.6)

4つの小品 Op.6 から

子守歌(No.1)/マズルカ(No.3)/ワルツ=スケルツォ(No.4)

若い人たちのための易しい曲集 から ワルツ

ヘ短調

舞曲集 Op.51

アレグレット/アンダンテ/ヴィーヴォ/アレグレット/アレグロ

オペラ「クリスマス・ツリー」からのワルツ |

ヴィクトル・リャプチコフ(ピアノ)

|

|

録音:2012年6月、合唱芸術アカデミー・コンサートホール、モスクワ、ロシア

ヴラディーミル・レビコフはモスクワ、ベルリン、ウィーンで学んだロシアの作曲家・ピアニスト。チャイコフスキーの影響下から先進的和声・斬新な様式の試みへと作風を変えていきました。亡くなる頃は忘れられた存在となっていましたが、昨今、スクリャービン並みに重要な作曲家と見なすべきという再評価の声も上がっています。表記はキリル文字のみとなっています。

|

| . |

|

|

1913年歴史的録音vs最新録音

素敵なあなたに愛されて ロシア歌曲集

蘇るアナスタシア・ヴャリツェヴァ・・・・そのレパートリーをガリーナ・シドレンコが歌う

アナスタシア・ヴャリツェヴァ(1871-1913)の歴史的録音

なぜ愛し、なぜ苦しむ/自分で考えなさい/へとへと/月明かりの中で

なぜだか教えて/愛しているかいないか/飛べ、飛べ、私の夢

愛してる−そう言ってください

アナスタシア・ヴャリツェヴァ(メゾソプラノ)

不詳(伴奏者)

録音:1913年以前

ガリーナ・シドレンコの新録音

そして私に春が来る/私は大草原の娘(v/m)/夜の花(v/m)

どうしても会いたい(v/m)/歌え、つばめよ、歌え(v/i)

素敵なあなたに愛されて(a/m)/住まい/請け合うな!(v/i)(*)

行かないで、去らないで(a/m)/へい、トロイカ(a/m)

悲しみと疑いから抜け出して(m)/ジプシー(i)

ガリーナ・シドレンコ(メゾソプラノ)

ミハイル・ラデューケヴィチ(ギター(*以外))

アレクセイ・バーエフ(ヴァイオリン(a))

ヴラディーミル・ゲントツェリト(ヴァイオリン(v))

ミハイル・ブージン(ピアノ(m))

イーゴリ・ウリアシュ(ピアノ(i))

録音:2012-2013年、ラジオ放送スタジオ

|

その美貌から「ロシアのシンデレラ」と称され「アナスタシアの微笑み」でソヴィエト国民に愛されながら白血病のため42歳の若さで死去したロシアのメゾソプラノ、アナスタシア・ヴャリツェヴァ。

彼女自身の録音を聴いた後に、1996年以来マリインスキー劇場を中心に活躍しているロシアのメゾソプラノ、ガリーナ・シドレンコが歌うアナスタシアのレパートリーを楽しめる好企画盤です。表記はキリル文字のみとなっています。 |

| |

|

|

ニコライ・カブラエフ/アントン・タノモフ編曲(オーケストレーション):

交響組曲「ペテルブルク」

序曲/アダージョ/アレグレット「道で

I」/「エニグマ」

アレグレット「道で II」/「魔法の光」/「雨、雨…」/ロマンス

アレグレット「道で III」/アダージョ「別れのときに」/フィナーレ |

アントン・タノノフ(制作)

アレックス・マクストーン(マネージャー) |

| オーケストラの生演奏ではなく打ち込み系です。ブックレットは付いております。 |

| |

|

|

戦争の歌 ソヴィエト軍歌・戦時歌謡集

アナトーリー・ノヴィコフ(1896-1984):道

ヴァシーリー・ソロヴィヨフ=セドイ(1907-1979):ナイチンゲール/日の照る野原で

ニキータ・ボゴスロフスキー(1913-2004):暗い夜

ヴァシーリー・ソロヴィヨフ=セドイ:波止場の夜

ボリス・モクロウソフ(1909-1968):誓いの石

アナトーリー・ノヴィコフ:小麦色のモルダヴィア娘

コンスタンチン・リストフ(1900-1983):壕舎にて

アナトーリー・ノヴィコフ:壕舎にて

ボリス・クラフチェンコ(1929-1979):四十年代

ロディオン・シチェドリン(1932-):

親友よ/戦争は終わった/私はルジェフ近郊で殺された/死んでいった者たちへ

ヴァディム・サルマノフ(1912-1978):わが旧友 |

レニングラード放送合唱団

グリーゴリー・サンドレル(指揮) |

| 録音:1981-1986年、ペテルブルク・レコーディング・スタジオ、レニングラード、ロシア、ソヴィエト |

| |

|

|

ミハイル・リハチョフ(1963-):わが家 レールモントフの詩による12の歌

祈り(人生の苦しき時に)(*)/いや、君をそれほど愛してはいない(+)

モノローグ/そして寂しく、そして悲しい/天の雲/肖像/私の悪魔

祈り(神の御母よ)/帆/悲歌/波と人々/わが家 |

アンサンブル合唱団(*)

ヴィターリー・プサリョフ(バリトン(+))

タチアナ・エルマコヴァ(ピアノ(+))

ドミートリー・ネラーソフ(バリトン(無印))

エレーナ・ヴァシーリェヴァ(ピアノ(*/無印)) |

|

録音:データ記載なし (C)2014

本体・外装にレーベル名・規格品番表記がございません。ご了承ください。表記はキリル文字のみとなっています。

|

POLSKIE RADIO(ポーランド放送) POLSKIE RADIO(ポーランド放送)

|

PRCD 1751-1752

(2CD)

\6000 |

ヴェルディ:オペラ「シモン・ボッカネグラ」(初稿版;1857) |

スティーブン・パウエル(バリトン:シモン・ボカネグラ)

アマンダ・ホール

(ソプラノ:アメーリア・グリマルディ/

マリア・ボッカネグラ)

ニコライ・ディジェンコ

(バス:アンドレーア・グリマルディ/

ヤーコポ・フィエスコ)

エリック・バリー(テノール:ガブリエーレ・アドルノ)

アンドルー・クレイグ・ブラウン

(バリトン:パオロ・アルビアーニ)

アレグザンダー・ハーン(バス:ピエトロ)

ヨアンナ・ゴンタシュ(ソプラノ:侍女)

ワルシャワ・フィルハーモニー合唱団

ヘンリク・ヴォイナロフスキ(合唱指揮)

ワルシャワ・ポーランド放送交響楽団

ウーカシュ・ボロヴィチ(指揮) |

| 録音:2013年3月25日、ライヴ、国立フィルハーモニー・コンサートホール、ワルシャワ・ポーランド

大失敗に終わったオペラ「シモン・ボッカネグラ」の初演(1857)。24年後の1881年ヴェルディは改訂を行い再初演に成功。それ以降このオペラの上演には改訂版が用いられるのが普通ですが、当盤が録音された演奏会形式の上演では初稿版が採用されました。指揮はもちろん「今ポーランドでオペラの指揮と言えばこの人」、ウーカシュ・ボロヴィチ!

ディジパックと全152ページの別冊ブックレットがスリップケースに収められた豪華仕様。解説書はポーランド語と英語。テキスト記載はイタリア語(原語)とポーランド語訳(英語訳はありません)。

|

| |

PRCD 1906-1907

(2CD)

\6000 |

グルック:オペラ「トーリードのイフィジェニー」 |

ヘレナ・ユントゥネン(ソプラノ:イフィジェニー)

デイヴィッド・パーシャル(バリトン:オレスト)

エリック・バリー(テノール:ピラード)

ジョージ・モスリー(バス:スキタイ王トアス)

アンナ・デストラエル(メゾソプラノ:ディアーヌ、巫女)

ローラ・オルム(ソプラノ:巫女、ギリシャの女)

ブノワ・ドゥネ(テノール:スキタイ人)

ギヨーム・デュラン(バス:祭司)

ポーランド放送合唱団

イザベラ・ポラコフスカ(合唱指揮)

マレク・トポロフスキ(チェンバロ)

ワルシャワ・ポーランド放送交響楽団

ウーカシュ・ボロヴィチ(指揮) |

| 録音:2014年4月14日、ライヴ、国立フィルハーモニー・コンサートホール、ワルシャワ、ポーランド

ディジパックと全132ページの別冊ブックレットがスリップケースに収められた豪華仕様。解説書はポーランド語と英語。テキスト記載はフランス語(原語)とポーランド語訳(英語訳はありません)。

|

| |

PRCD 1006-1710

(2CD)

\4000 →\3690 |

アレクサンドル・クリコフスキ(1915-1993):協奏曲集

ヴァイオリン協奏曲(1950-1951)(*)

交響詩「ガリラヤ湖で」 [On Lake Genezareth]

(聖マタイの福音書による;1965)(+)

チェロ協奏曲(ピオトル・ヴルベル管弦楽編曲;1972)(#)

ピアノ協奏曲第2番(1965)(**) |

コンスタンティ・アンジェイ・クルカ(ヴァイオリン(*))

アンナ・ヴルベル(チェロ(#))

ピオトル・バナシク(ピアノ(**))

ワルシャワ・ポーランド放送交響楽団

パヴェウ・プシトツキ(指揮(*/+))

ウーカシュ・ボロヴィチ(指揮(#))

マルチン・ナウェンチ=ニェショウォフスキ(指揮(**)) |

録音:2007年(*/+)、2014年(#/**)、ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ、

ポーランド放送、ワルシャワ、ポーランド

また魅力的な作曲家の作品集が。

1915年生まれのポーランドの作曲家クリコフスキ。戦後はワルシャワで活躍したらしいが、作品名や表題を見る限り古典派/ロマン派回帰の志向は明らか。傑作の予感。

旧譜

アレクサンデル・クリコフスキ:器楽曲&歌曲集 |

DUX

0578/0579

(2CD)

\3000 |

アレクサンデル・クリコフスキ(1915-1993):器楽曲&歌曲集

[CD 1] 器楽曲

前奏曲ヘ長調(*)/前奏曲ニ短調(*)

民謡の主題によるヴァイオリンとピアノのための間奏曲(+/*)

ヴァイオリンとピアノのためのスケルツォ(+/*)

チェロとピアノのための組曲(#/*)/器楽アンサンブルのための山の三部作(**)

[CD 2] 歌曲(++)

えぞぎく(蝦夷菊)/谷で/落ちた英雄へのバラッド/はやぶさ/夜

緑のオークの森/ナイチンゲール/夢/春 |

アンジェイ・ゲンプスキ(ヴァイオリン(+))

アンナ・ヴルベル(チェロ(#))

マリウシュ・ルトコフスキ(ピアノ(*))

カメラータ・ヴィストゥラ(**)

アンナ・ミコワイチク(ソプラノ(++))

エドヴァルト・ヴォラニン(ピアノ(++)) |

調べたらこんなアルバムも出ていました。

|

|

| |

|

|

ヤン・カンティ・パヴルシキェヴィチ(1942-):アンソロジー

Vol.4

オラトリオ「慈愛の喜び」(独唱、合唱と管弦楽のための;2008) |

エルジビェタ・トヴァルニツカ、

マジェナ・ミハウォフスカ(ソプラノ)

アンジェイ・ビェグン(バリトン)

セバスティアン・カルピェル=ブウェツカ(ヴォーカリスト)

ポズナン合唱団

ポズナン・フィルハーモニー管弦楽団

ラファウ・ヤツェク・デレクタ(指揮) |

| 録音:2008年10月16日、ライヴ、教区教会、ポズナン、ポーランド

ミュージカルや映画音楽の作曲家として知られるヤン・カンティ・パヴルシキェヴィチがポズナン・フォルハーモニーの委嘱を受けて書き上げた、ポーランド出身のローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の着座30年を記念するオラトリオ。ブックレットに記載の解説はポーランド語のみとなっています。

|

| |

|

|

マルティン・パルメリ(1965-):ザ・スピリット・オブ・タンゴ

四季について(2004/バンドネオン、弦楽とピアノのための版;2012)

ミサタンゴ−ブエノスアイレスのミサ

(メゾソプラノ、混声合唱、バンドネオン、ピアノと弦楽合奏のための;1996)(*) |

マウゴジャタ・ヴァレフスカ(メゾソプラノ(*))

マリオ・ステファノ・ピエトロダルキ(バンドネオン)

マルティン・パルメリ(ピアノ)

ポズナン・アダム・ミツキェヴィチ大学室内合唱団(*)

コシシュトフ・シジシュ、

ヨアンナ・ピェフ=スワヴェツカ(合唱指揮)

アマデウス[ポーランド放送室内管弦楽団]

アグニェシュカ・ドゥチマル(指揮) |

録音:2014年4月5-6日、ライヴ、アダム・ミツキェヴィチ大学コンサートホール、ポズナン、

ポーランド

マルティン・パルメリはアルゼンチンの作曲家・ピアニスト・指揮者。「四季について」はアルゼンチン系のチェロ奏者ホルヘ・ロッシの依頼を受け、チェロ独奏、弦楽四重奏とピアノのために書かれた作品。収録されたヴァージョンはスイスのアコーディオンおよびバンドネオン奏者マリオ・ステファノ・ピエトロダルキの新作依頼に対し「四季について」の改作で応えたもの。「ミサタンゴ−ブエノスアイレスのミサ」は全編タンゴのリムズで書かれたマルティン・パルメリの代表作。

|

| |

PRCD 1855-1856

(2CD)

\4000 |

ニュー・サックス・コンチェルト

エディー・ソーター(1914-1981):フォーカス組曲(*)

Night Rider / Her / Pan / I Remember

When / A Summer Afternoon

I'm Late, I'm Late

マーク・クス:サクソフォン協奏曲(ソプラノサクソフォンと管弦楽のための協奏曲)(+)

クシェシミル・デンプスキ(1953-):ジャズ協奏曲(サクソフォンと管弦楽のための)(*) |

アンジェイ・オレイニチャク(テナーサクソフォン(*)、ソプラノサクソフォン(+))

ワルシャワ・ポーランド放送交響楽団

クシェシミル・デンプスキ(指揮) |

録音:2013年4月26日、ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ、

ポーランド放送、ワルシャワ、ポーランド |

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

<メジャー・レーベル>

DG DG

|

4794709

\2300 |

《Chant for Peace》

1) 詩篇122 (121)番,

2〜5) 聖歌:平和へのミサ, 6) Amarilio:

Libavtini,

7) Aldema: Ana Pana Dodech,

8) 聖歌:キリエ・フォンス・ボニタティス,

9) Levi Tanai: El Ginat Egoz,

10〜13) 聖歌:聖母マリアへのミサ,

14)トラディショナル:Ani Ma'Amin,

15) トラディショナル:ハレルヤ, 16) カンティクム:アレルヤ,

17) 詩篇:祝福された街エルサレム,

18) トラディショナル:Sar Hamemune,

19) トラディショナル:Im Nin' Alu,

20) 聖歌:ベネディクトゥス,

21) トラディショナル:Tur Manoti,

22) トラディショナル:Deror Yikra,

23) 詩篇:Te lucis ante terminum,

24) 聖歌:今こそ主よ、僕を去らせたまわん, |

ハイリゲンクロイツ修道院シトー会修道士,

ティムナ・バウアー&

エリアス・メイリ・アンサンブル(オリエンタル音楽グループ) |

厳かな気持ちで唱える聖歌とオリエンタル音楽の融合

ウィーン郊外にあるハイリゲンクロイツ修道院は1133年に設立され、現代においてもヨーロッパのシトー会修道院では最大規模をほこる修道院です。観光客も受け入れる開かれた修道院としても有名で、観光コースにも含まれています。

その修道院の修道士らによる厳かな聖歌、そしてヨーロッパで人気にオリエンタル音楽グループ「ティムナ・バウアー&エリアス・メイリ・アンサンブル」のルーマニア系の音楽のコラボ。その独特なリズムが聴き手の心をとらえます。

【録音】2015年2月, ハイリゲンクロイツ修道院,

ウィーン・コンツェルトハウス |

.

ARCHIV ARCHIV

|

479 4481

\2300→\2090 |

エスファハニ、ついにARCHIVデビュー!

《Time Present And Time Past》

A・スカルラッティ:ラ・フォリアの主題による変奏曲,

グレツキ:チェンバロ協奏曲Op.40,

C.P.E.バッハ:スペインのフォリアの主題による12の変奏曲ニ短調Wq.118-9,

ジェミニアーニ:合奏協奏曲ニ短調,

スティーブ・ライヒ:ピアノ・フェイズ,

J.S.バッハ:チェンバロ協奏曲第1番ニ短調BWV.1052 |

マハン・エスファハニ(チェンバロ),

コンチェルト・ケルン |

2013年に名古屋で行われたゴールドベルク変奏曲の公演がすばらしかったので、どうしてソロのアルバムを出さないのか聴いたら、もうすぐHYPERIONから出るよ、と答えてくれたエスファハニ。

あれから3年、あれよあれよといううちにチェンバリストとしておそるべきキャリアを積んだエスファハニが、今度はついに天下のARCHIVからデビューすることに。

おめでとう。

鍵盤の王と評されたエスファハニがアルヒーフへ録音

チェンバロ奏者として初めてBBCラジオ3の「ニュー・ジェネレーション・アーティスト」に選ばれたマハン・エスファハニ。1984年生まれ、若い世代の先頭をきって活躍するトップ・チェンバリストとして、「非凡なる才能」(タイムズ紙)、「繊細にして躍動的」(アーリーミュージック・トゥデイ誌)など高い評価を得ています。

デビュー作となったC.P.E.バッハのヴュルテンベルク・ソナタ集(Hyperion)が大成功し、英グラモフォン賞2014では古楽器部門賞(Baroque

Instrumental)を受賞、更に最優秀アーティスト賞(Artist

of the Year)にもノミネートされるなど、人気実力とも高い期待の新星です。

今回初となるアルヒーフへの録音は、コンチェルト・ケルンとの共演で、バロック作品の間に現代音楽を入れることによって、時空を超えたチェンバロ音楽の魅力がふんだんに散りばめられた仕上がりとなっています。

【録音】2014年9月, ドイチュラント放送、ケルン室内楽ホール(デジタル:セッション)

旧譜

エスファハニのHYPERIONデビュー・アルバム! |

|

|

マハン・エスファハニ(チェンバロ)

C.P.E.バッハ:ヴュルテンベルク・ソナタ集

ソナタ イ短調 H.30/ソナタ変イ長調 H.31/

ソナタ ホ短調 H.33/ソナタ変ロ長調 H.32/

ソナタ変ホ長調 H.34/ソナタ ロ短調 H.36 |

マハン・エスファハニ(チェンバロ) |

新時代を代表するソロ・チェンバリスト!マハン・エスファハニがハイペリオン初登場!

チェンバロ奏者として初めてBBCラジオ3の「ニュー・ジェネレーション・アーティスト」に選ばれた若手(1984年生まれ!)トップ・チェンバリスト、マハン・エスファハニ。今もっとも注目のアーティストとして全世界を飛び回り、2013年6月にはJ.S.バッハ、バード、リゲティのプログラムによる日本公演が熱烈に迎えられたばかり。

新たにハイペリオン・ファミリーに加わる新しき才能が挑むのは、J.S.バッハの次男カール・フィリップ・エマヌエル・バッハ。ヴュルテンベルク大公に献呈されたこの6つのソナタは、C.P.E.バッハの名声を確立する契機となった重要作。1744年、C.P.E.バッハが30歳の年に出版されており、奇しくも現在のマハン・エスファハニと殆ど同じ歳に書かれた作品集。およそ300年前に才気煥発な作曲家として名声を得た「ベルリンのバッハ」の代表作を、現代の溢れだす才能が弾きこなす——!

※録音:2013年1月2日−4日、ヘンリー・ウッド・ホール(イギリス)

|

|

| . |

4794522

\2300→\2090 |

新世紀の天才、パブロ・ヘラス=カサド(指揮),

《プレトリウス家の宗教的合唱作品集》

1) H・プレトリウス:4声のためのマニフィカト,

2) H・プレトリウス:あなたは何と美しいことか,

3) J・プレトリウス:教えてください,

4) H・プレトリウス:起き、急ぎ来てください、愛しい人よ,

5) M・プレトリウス:ウト・レ・ミ・ファ・ソ・ラによるマニフィカト,

6) J・プレトリウス:あなたは何と美しいことか,

7) H・プレトリウス:いとも美しき人よ,

8) M・プレトリウス:私は黒いけれども美しい,

9) H・プレトリウス:御身はすべてが美しくあり給う,

10) J・プレトリウス:おいで。美しい方,

11) H・プレトリウス:あなたは何と美しいことか |

パブロ・ヘラス=カサド(指揮),

バルタザール=ノイマン合唱団&アンサンブル、 |

注目の指揮者パブロ・ヘラス=カサドによる情感あふれる初期バロック合唱作品

ヒエロニムス・プレトリウス, ヤーコプ・プレトリウス,

ミヒャエル・プレトリウスの宗教的合唱作品を集めたアルバム。

ヒエロニムスは、北ドイツの後期ルネサンス音楽の作曲家・オルガニスト。ハンブルクに生まれ、生涯をその地で過ごしましたが、ハスラーらの音楽に親しみ、ヴェネツィア楽派の音楽手法を熟知していました。

ミヒャエルは、プロテスタントのカントライの伝統の中に身を置き、ヴェネツィア楽派の書法をドイツに移植しました。ヤーコプはヒエロニムスの次男で、スヴェーリンクに師事し、モテットや世俗歌曲が有名です。

注目の指揮者パブロ・ヘラス=カサドとヘンゲルブロックが設立したバルタザール=ノイマン合唱団&アンサンブルによる演奏が聴き手を初期バロックの世界に優しく誘います。

パブロ・ヘラス=カサドは1977年グラナダ生まれ。2007年にルツェルン音楽祭の指揮者コンクールで、現代音楽の解釈でとりわけ高い評価を受け優勝。ブーレーズの招きでフェスティヴァル・アカデミーを2度指揮しています。

2009年にはサントリー音楽祭のシュトックハウゼン「グルッペン」公演の指揮で来日、話題となりました。2011年5月には細川俊夫の新作オペラ「松風」を世界初演し世界の注目を集めたほか、10月にもベルリン・フィルにデビュー、2012年からはニューヨークのセントルークス管弦楽団首席指揮者に就任しています。

これまでに、シカゴ響、サンフランシスコ響、バイエルン放送響、フライブルク・バロック・オーケストラ、マリインスキー劇場管、コンセルトヘボウ、ベルリン・フィルなどといった名だたるオーケストラのほか、ベルリン・ドイツ・オペラなどでも活躍。

2013/14シーズンは、11-12月、メトロポリタン歌劇場で「リゴレット」を指揮してのデビュー、2014年にはニューヨーク・フィルのデビューも決まっています。

バロックから現代音楽、交響曲からオペラまで幅広く柔軟で的確な指揮ぶりは、世界を席巻しています。このアルバムでも、情感たっぷりながら見通しのよい見事なハーモニーが奏でられています。

【録音】2014年3月, ドイチュラント放送、ケルン室内楽ホール(デジタル:セッション)

プレトリウスの宗教曲とシューベルトの交響曲とシュトックハウゼンを屈託なく普通に演奏できてしまうような天才がこれからはどんどん現れるのだろう。

パブロ・ヘラス=カサド、鮮烈なるシューベルト。 |

|

|

仏HMのシューベルトの交響曲録音!

俊英パブロ・ヘラス=カサド&フライブルク・バロック・オーケストラ

シューベルト:交響曲第3番・第4番「悲劇的」 |

パブロ・ヘラス=カサド(指揮)

フライブルク・バロック・オーケストラ

〔ペトラ・ミュレヤンス/

コンサート・ミストレス〕 |

注目盤。注目指揮者パブロ・ヘラス=カサド、ハルモニアムンディ・デビュー!フライブルク・バロック・オーケストラとの鮮烈シューベルト!こまやかな歌、尋常でない歯切れのよさ!

録音:2012 年7 月、グラナダ、オーディトリウム・マヌエル・デ・ファリャ

注目指揮者パブロ・ヘラス=カサドが、ハルモニアムンディから交響曲CD

をリリースします!

オーケストラは「古楽界のベルリン・フィル」とも称されるフライブルク・バロック・オーケストラ、そして演目はアンサンブルと繊細な表情づけがものをいうシューベルトの初期交響曲という興味津々の内容です。

パブロ・ヘラス=カサドは1977 年グラナダ生まれ。2007

年にルツェルン音楽祭の指揮者コンクールで、現代音楽の解釈でとりわけ高い評価を受け優勝。ブーレーズの招きでフェスティヴァル・アカデミーを2

度指揮しています。2009 年にはサントリー音楽祭のシュトックハウゼン「グルッペン」公演の指揮で来日、話題となりました。2011

年5 月には細川俊夫の新作オペラ「松風」を世界初演し世界の注目を集めたほか、10

月にもベルリン・フィルにデビュー、2012 年からはニューヨークのセントルークス管弦楽団首席指揮者に就任しています。これまでに、シカゴ響、サンフランシスコ響、バイエルン放送響、フライブルク・バロック・オーケストラ、マリインスキー劇場管、コンセルトヘボウ、ベルリン・フィルなどといった名だたるオーケストラのほか、ベルリン・ドイツ・オペラなどでも活躍。2013/14

シーズンは、11-12 月、メトロポリタン歌劇場で「リゴレット」を指揮してのデビュー、2014

年にはニューヨーク・フィルのデビューも決まっています。非常に歯切れのよいリズム感覚と、情景感たっぷりながら見通しのよい音楽、そしてバロックから現代音楽、オペラから交響曲まで幅広く柔軟、そして的確な指揮ぶりで、世界を席巻しています。

第3 番は1815 年7 月、シューベルトが18 歳の頃に作曲されたもの。第1楽章の堂々たる幕開けで轟くティンパニ、続いて管楽器で奏でられる第1主題など、カサドの絶妙のテンポと各楽器のエッセンスの効かせ方が実に巧みです。FBO

の巧さも冒頭からひしひしと実感できます。第2

楽章は、管楽器と弦楽器のかけあいもたのしいアレグレット。きびきびとした第3

楽章のメヌエットは、リズムの刻みが耳に心地よく響きます。終楽章は非常に歯切れよいテンポで、終始ノリのよい雰囲気でさっそうと駆け抜けます。決して前面に出過ぎることはありませんが、カサドの統率力が光ります。

第4 番は、有名な歌曲「魔王」の作曲から数ヵ月後の、1816

年4 月27 日に作曲されたもの。1816 という年は、シューベルトは音楽教師の職に就くことができなかったり、結婚も諦めたりした試練の年でした。この交響曲は編成も比較的大きく、吹き荒れるホルン(C

管2、Es 管2)などはFBO で聴くと迫力満点、ピリオド楽器のおもしろさの際立つ演奏となっています。死を宣告するような不吉な和音から、続くアレグロ部も非常にドラマティック。オペラの序曲のような、様々な情景を喚起するような演奏です。第2

楽章のアンダンテも、美しい旋律が次々と奏でられるなか、独特の緊張感を保っています。第3

楽章の突き刺すようなリズムとトリオ部分の典雅なメヌエットの対比も鮮やかです。第4

楽章も細かな表情付けが見事。オペラも得意とするカサドの歌心、そして抜群のリズム感と音楽の推進力、それにこたえるFBO

のうまさが最高のかたちで結実したシューベルトとなっています!

|

|

<国内盤>

4/16(木)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

CHALLENGE CLASSICS CHALLENGE CLASSICS

|

CC 72556

(SACD HYBRID)

\2600 →\2390 |

ズヴェーデン&オランダ放送フィル、ブルックナー最新盤!

ブルックナー:交響曲第1番 ハ短調

(ノヴァーク校訂による、1866年リンツ稿) |

ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン(指揮)

オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団 |

録音:2012 年6 月14 日(第3 楽章)、2013

年6 月10-13 日(第1,2,4 楽章)

ズヴェーデン率いるオランダ放送フィル、ブルックナー最新盤の登場。ブルックナーの交響曲第1番は、1865

年1月に着手、1866 年4 月14 日に完成されました。1868

年に自身の指揮によりリンツで初演、その後1877

年、1884 年にいくらかの改訂を施し、1891 年、ウィーン初演を手がけたいというハンス・リヒターのために、いわゆるウィーン稿と呼ばれる稿を完成させます。

このCD では、リンツ稿が選択されています。ウィーン稿よりもやや荒削りな部分があり、冒険心旺盛に響きますが、非常に緻密に織りあげられたポリフォニーなど、ブルックナーの交響曲の特徴が既に見られるこのリンツ稿の人気は近年高まっているといえます。ズヴェーデンは、要素のひとつひとつを丁寧に響かせながら、ブルックナー・サウンドを見事に再現しています。

ズヴェーデンは1960 年オランダ生まれ。1979

年、最年少でロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団のコンサートマスターを務めた(1995

年まで)経験ももつ指揮者。95 年から指揮活動を始め、ネザーランド交響楽団、ハーグ・レジデンツ、ロイヤル・フランダース・フィルなどの音楽監督を歴任。2005

年から2011 年までオランダ放送フィル、およびオランダ放送室内フィルの芸術監督を務め、現在はオランダ放送フィルの名誉首席指揮者に就任しています。ほかにも、アメリカの名門ダラス交響楽団の音楽監督、およびアメリカの優れたオーケストラの客演指揮者などで活躍しています。

|

HMF HMF

|

HMC 902212

(2CD)

\4000 →\3690 |

フランス・バロック・オペラの粋、

ラモーがブフォン論争最中に放ったとどめの力作!

ラモー(1683-1764):カストールとポリュックス(1754年版) |

カストール/コリン・アインスワース(テノール)

ポリュックス/フロリアン・センペイ(バリトン)

テライール/エマニェル・ド・ネグリ(ソプラノ)

フェーブ/クレマンティーヌ・マルガイヌ

(メゾ・ソプラノ)

ジュピター/クリスティアン・インムラー(バリトン)

クレオン、幸運な影、ヘベの侍女/

サビーヌ・ドヴィエイル(ソプラノ)

ジュピターの大司祭/ヴィルジル・アンスリー(バス)

ラファエル・ピション(指揮)

アンサンブル・ピグマリオン |

録音:2014 年7 月/ジャケット絵画:ターナー「マーゲイトの日没」(1840)

ラモーのカストールとポリュックスは、1737

年に初演された後、1754 年に再上演されました。

1750 年代といえば、音楽史上重要なブフォン論争のまっただなか。ラモーを代表とするフランス派と、フランス・バロックオペラの豪奢な世界を不自然だとするルソーに代表されるイタリア派との争いとなったブフォン論争において、ラモーの一連の作品は非難の対象となってしまっていました。

そんな中、1754 年にいわばフランス側の最後の切札として再上演されたのが、この「カストールとポリュックス」でした。再上演に際し、ラモーはプロローグを削除、第1

幕は全く新しく創作、さらにいくつかの改訂をくわえ、よりドラマティックな構成に仕立て直しました。この再演版は大成功をおさめ、翌年の1755

年まで定期的に上演され、1763 年には宮廷で上演、さらに1764

年と、ラモーの死の半年前65 年にも上演されました。その後1770-82

年までもたびたび上演されています。

神話の世界のきらびやかさと、洗練されたオーケストレーションは、古典派のオーケストラ時代の到来を告げているともいえるでしょう。この1754

年版を、ピション率いるアンサンブル・ピグマリオンが、実に鮮烈に演奏しています。

|

NAIVE NAIVE

|

V 5407

(CD)

\2600 →\2390 |

クリスチャン・ヤルヴィ・サウンド・プロジェクト2

BALTIC SEA VOYAGE バルト海の旅

(1)ニールセン(デンマーク):「仮面舞踏会」序曲

(2)ステンハンマル(スウェーデン):カンタータ「歌」〜間奏曲

(3)グリーグ(ノルウェー):「ペール・ギュント」〜婚礼の場

(4)シベリウス(フィンランド):カレリア組曲〜バラード

(5)ギャルゴタス(リトアニア):宇宙を無視することなかれ

(6)ペルト(エストニア):ベンジャミン・ブリテン追悼のカントゥス

(7)カルニンシュ(ラトヴィア):ロック交響曲〜第1

楽章アレグレット

(8)キラール(ポーランド):オラヴァ

(9)ストラヴィンスキー(ロシア):「春の祭典」〜いけにえの踊り

(10)ワーグナー/フリーヘル編(ドイツ):

「神々の黄昏」〜ブリュンヒルデの自己犠牲 |

クリスチャン・ヤルヴィ(指揮)

バルト海ユース・フィル |

これぞ21世紀のオーケストラ。熱血漢クリスチャン・ヤルヴィと巡る音楽旅行

録音:2010-2014 年/DDD、68’ 00”

ヤルヴィ家の次男クリスチャンが、「バルカン・フィーバー」に次いでプロデュースした第2

弾。

前作がヨーロッパの南側だったのに対し、今回は北側で、ヤルヴィの故郷エストニアを含む気合いの入ったものとなっています。

タイトルは「バルト海の旅」。バルト海を囲む国々は北欧、東欧、中欧と文化圏は異なりますが、共通する感性があり、それが19

世紀から現在まで脈々と息づいていることを証明してくれます。このなかで異質に見えるワーグナーの「ニーベルングの指輪」は、北欧神話に基づいています。「ブリュンヒルデの自己犠牲」はその幕切れでジークフリートの亡骸を荼毘に付す炎に自ら飛び込むブリュンヒルデの劇的な場。それをオランダの作曲家ヘンク・デ・フリーヘルがオーケストラのみに編曲した版をヤルヴィと若いオーケストラが力演。ストラヴィンスキーの「春の祭典」から「いけにえの踊り」も迫力満点。BISにも録音のあるラトヴィアのイマンツ・カルニンシュの「ロック交響曲」は若い演奏者ならではの共感あふれるノリの良さですが、「春の祭典」も同じノリでびっくり。この曲がクラシックにおけるロックであったことを示唆してくれます。

1986 年生まれのリトアニアのギャルゴタスもロック調。ポランスキの「戦場のピアニスト」の音楽も担当したキラールの「オラヴァ」もミニマル風で、若々しいエネルギーが爽快。

バルト海ユース・フィルは2008 年結成。沿バルト海諸国10

の国のメンバーから成り、ほとんどが20 代という若々しい団体。 |

ORFEO ORFEO

|

|

|

ネルソンス&バーミンガム市響/チャイコフスキー

チャイコフスキー:

スラヴ行進曲op.31 (9’30”)

マンフレッド交響曲op.58 (58’01”) |

アンドリス・ネルソンス(指揮)

バーミンガム市交響楽団 |

ネルソンス& バーミンガム市響による濃厚な激情渦巻くチャイコフスキー、マンフレッド交響曲

& スラヴ行進曲

録音:2013 年9 月24-27 日/バーミンガム、シンフォニー・ホール(デジタル・ライヴ)/DDD、ステレオ

2015 年6 月のバーミンガム市響との公演をもって、在任期間6

年9 カ月に亘る音楽監督のポストを勇退するアンドリス・ネルソンス。

手兵を率いての最新アルバムは、ネルソンスがおおいに得意とするチャイコフスキー。「マンフレッド交響曲」と「スラヴ行進曲」は、2013

年9 月に本拠バーミンガムのシンフォニー・ホールでおこなわれたコンサートの模様をライヴ収録したものです。

イギリスの詩人バイロンによる同名の劇詩に着想された「マンフレッド交響曲」は、交響曲第4

番と第5 番のあいだに書かれた作品で、交響詩と交響曲の中間に位置づけられる標題音楽。全曲は順に「アルプスの山中を彷徨うマンフレッド」「アルプスの山霊」「牧人の生活」「アリマーナの地下宮殿」と名付けられ、たいへんロマンティックで劇的な作風は、まさにネルソンス向きといえるものです。

ネルソンスはベルリン・フィル、コンセルトヘボウ管などの名門楽団とも良好な関係を築いて、近年急速に評価を上げていますが、今日の躍進の足掛かりを築いたバーミンガム市響との顔合わせのときが、やはりもっとものびのびとして思い切りのよい音楽をやるのは誰しもよく知るところ。

当コンビによる後期3 大交響曲の録音がそうであったように、カップリングの「スラヴ行進曲」も併せて、ここでも情熱的でスケールと迫力満点の演奏を聴かせてくれるものと期待されます。

アンドリス・ネルソンス、ORFEOのチャイコフスキー

若手指揮者の中では一番メジャーかもしれない。アンドリス・ネルソンス。

2010年夏、バイロイト音楽祭で「ローエングリン」を指揮。10月にはベルリン・フィルの定期演奏会に客演。そして日本のファンの記憶に残ったのは、同年11月、療養中の小澤征爾の代役として、ウィーン・フィル日本公演の指揮者を務めたこと。まさに信じられないシンデレラ・ボーイ。先日のバレンボイムのショパン/ピアノ協奏曲集ではDGデビューも果たした。

アンドリス・ネルソンスは1978 年ラトヴィアのリガに生まれた。母はラトヴィアで初めての古楽アンサンブルを結成し、父は合唱指揮者、チェリスト、教師。少年時代はトランペット奏者とバス=バリトン歌手として研鑽を積んだという。

サンクト・ペテルブルクでアレクサンドル・ティトフに指揮を師事、また、ネーメ・ヤルヴィ、ヨルマ・パヌラのマスタークラスを受講。トランペット奏者としてオスロ・フィルに急遽出演した折に、同郷の指揮者マリス・ヤンソンスの目に留まり、2002

年以来指揮を学ぶ。

2007 年10 月、サイモン・ラトルの25 歳に次ぐ29

歳の若さでバーミンガム市響の首席指揮者と第12

代音楽監督に指名され、2008 年9 月より3 年の任期で就任、現在に至る。

並行してコンサート、オペラハウスともに活躍の場を拡げており、ロイヤルコンセルトヘボウ管、チューリヒ・トーンハレ管、バイエルン放送響、シュターツカペレ・ベルリン、フランス国立管、ピッツバーグ響に登場しているほか、ウィーン国立歌劇場、コヴェント・ガーデン王立歌劇場、メトロポリタン・オペラ、バイロイト・オペラにも客演を果たしている。

まあ、この人の人生、ちょっとできすぎかと言う気もするが、何かでご覧になられた方もいるかと思うが、このチャイコフスキーもすごく評判がいい。

|

|

【アンドリス・ネルソンス】

1978 年ラトヴィアのリガに生まれる。母はラトヴィアで初めての古楽アンサンブルを結成し、父は合唱指揮者、チェリスト、教師。少年時代はトランペット奏者とバス=バリトン歌手として研鑽を積む。サンクト・ペテルブルクでアレクサンドル・ティトフに指揮を師事、また、ネーメ・ヤルヴィ、ヨルマ・パヌラのマスタークラスを受講。トランペット奏者としてオスロ・フィルに急遽出演した折に、同郷の指揮者マリス・ヤンソンスの目に留まり、2002

年以来指揮を学ぶ。

2007 年10 月、サイモン・ラトルの25 歳に次ぐ29

歳の若さでバーミンガム市響の首席指揮者と第12

代音楽監督に指名され、2008 年9 月より3 年の任期で就任。

並行してコンサート、オペラハウスともに活躍の場を拡げており、ロイヤル・コンセルトヘボウ管、チューリヒ・トーンハレ管、バイエルン放送響、シュターツカペレ・ベルリン、フランス国立管、ピッツバーグ響に登場しているほか、ウィーン国立歌劇場、コヴェント・ガーデン王立歌劇場、メトロポリタン・オペラ、バイロイト・オペラにも客演を果たしている。なかでも、ベルリン・フィルとは2010

年のデビュー以降、毎年客演を重ねて良好な関係を結んでいる。2014/15

年のシーズンより、あらたにボストン響の音楽監督に就任するいっぽう、2015

年6 月、バーミンガム・シンフォニー・ホールにおけるさよなら公演、マーラーの交響曲第3

番と、母国ラトヴィアのエーリクス・エシェンヴァルツによる合唱曲「湖は夜明けに目覚める」の演奏をもって、6

年9 カ月務めたバーミンガム市響のポストを勇退する。

. |

CHANNEL CLASSICS CHANNEL CLASSICS

|

CCSSA 36115

(SACD HYBRID)

\2800 →\2590 |

絶好調!第6弾!

イヴァン・フィッシャー&ブダペスト祝祭管弦楽団!

マーラー:交響曲第9番ニ長調 |

イヴァン・フィッシャー(指揮)

ブダペスト祝祭管弦楽団 |

Channel Classicsの優秀録音もポイント!

ハンガリーの鬼才イヴァン・フィッシャーと、ハンガリーの奇跡のオーケストラ、ブダペスト祝祭管弦楽団(BFO)。2005年にリリースされた「交響曲第6番」以来、ゆっくりと慎重に歩みを進めている、フィッシャー&BFOによるグスタフ・マーラーの交響曲集。第6弾では、マーラーの最後の完成されたシンフォニー、「交響曲第9番」が登場!

独特のアイディア、仕掛けが随所に散りばめられた演奏、そして超優秀録音で常に話題を呼び続けているイヴァン・フィッシャーとブダペスト祝祭管弦楽団のマーラー。マーラーの書いたすべての作品のなかでももっとも物悲しく美しいエンディングとフィッシャーの語る交響曲第9番を、精鋭達のオーケストラでどのように響かせてくれるのか。

オーケストラ・ファン、マーラー・ファン、そして高音質録音ファン要注目の強力リリースです!

|

ONDINE ONDINE

|

ODE-1262

(SACD-Hybrid)

\2400→\2190 |

ハンヌ・リントゥ&フィンランド放送響

シベリウス:組曲「レンミンカイネン」/ポヒョラの娘

1-4.組曲「レンミンカイネン」Op.22

<レンミンカイネンと島のおとめたち/トゥオネラの白鳥/

トゥオネラのレンミンカイネン/レンミンカイネンの帰郷>/

5.交響詩「ポヒョラの娘」Op.49 |

フィンランド放送交響楽団/

ハンヌ・リントゥ(指揮) |

録音 2014 年17.20.22 日…1-4, 2014 年11 月17

日…5 フィンランド,ヘルシンキ・ミュージック・センター

ハンヌ・リントゥとフィンランド放送交響楽団による説得力たっぷりのシベリウス(1685-1957)作品集です。組曲「レンミンカイネン」は“4

つの伝説”とも呼ばれる、フィンランドの叙事詩「カレワラ」に基づいた作品で、完成までに長い期間を要したシベリウス渾身の作品です。

数奇な運命を辿った男“レンミンカイネン”を巡る物語ですが、シベリウスはこの荒唐無稽な物語に死の香りを漂わせた重厚な音楽を付け、普及の名作を書き上げたのです。「トゥオネラの白鳥」が良く演奏されますが、他の3

つの曲もいかにもシベリウスらしい清冽で描写的な音楽です。

交響詩「ポヒョラの娘」も、「カレワラ」に基づくものですが、こちらは別のエピソード。難攻不落な問いを出して、男を翻弄する北国の娘が主人公です。シベリウス生誕150

年を記念するにふさわしい最強の1 枚です |

| |

ODE-1260

(2CD)

\4000→\3690 |

ジャン・シベリウス:混声合唱のための作品全集

<CD1>

1.組曲「恋する人」Op.14 JS160b/

2-5. 6 つのパートソング Op.18 より(混声合唱版)

<第1 番:歌いつぶした声/第3 番:舟の旅/第4

番:島の火/

第6 番:わが心の歌>/6.つぐみが働くとき

JS129/

7-9.カルミナリア JS51a(無伴奏合唱編)

<見よ、新しい喜びを/天使が遣わされる/重荷を競い>/

10-12.カルミナリア JS51b

<見よ、新しい喜びを/天使が遣わされる/重荷を競い>/

13-15.カルミナリア JS51c

<見よ、新しい喜びを/天使が遣わされる/重荷を競い>/

16.郷愁 JS111/17.祖国に JS98a(1900 年版)/

18.全てがかくも色褪せて JS96/

19.再び春がめばえし時 JS139/20.思い JS191/

21.暗い森に一人留め置かれ JS72/

22.ああ、聞いておくれユレンボリ嬢 JS10/

23.労働者の行進曲 JS212/24.遊べ、かわいい娘

JS176/

25.祝典行進曲 JS105/26.朝露にぬれてJS9a(混声合唱編)/

27.ウースマーの人々の歌 JS214/28.カッリオ教会の鐘

Op.65b/

29.夢 JS64/30.陸と海から来た人たち Op.65a/

<CD2>

1-10.「ヘルシンキ大学祝典のカンタータ」より9

つの歌 Op.23/

11.1902 年10 月25 日 - テレーゼ・ハールに捧ぐ(第1

作) JS60/

12.1902 年10 月25 日 - テレーゼ・ハールに捧ぐ(第2

作) JS61/

13.嘆くことなく JS69/14.小学生の行進曲

JS103/

15.素晴らしい贈り物 JS107/

16.ウレオ川の氷解 Op.30-大地は息づく/

17.ニコラスII 世の戴冠式カンタータ JS104‐ようこそ王女よ/

18-20.アメリカンスクールのための3 つの歌

JS199/

21.学校への道JS112/22.学校唱歌 JS172/

23.空の高さと大地の広さ JS58a/24.幼子の飼い葉おけに

JS142/

25-26.5 つのクリスマスの歌 Op.1 より第4

番,第5 番/

27.フィンランディア Op.26(混声合唱によるヘ長調版)/

28.フィンランディア Op.26(混声合唱による変イ長調版) |

ジェニー・カールステット(メゾ・ソプラノ)…CD1:1-10,CD2:1-10/

トゥオマス・カタヤラ(テノール)…CD1:24/

アルットゥ・カタヤ(バリトン)…

CD1:1-10,CD2:1-10/

フォルケ・グラスベック(ハルモニウム)…CD1:10-12/

フォルケ・グラスベック(ピアノ)……CD1:13-15,CD2:18-20/

エストニア・フィルハーモニー室内合唱団/

ヘイッキ・セッペネン(指揮) |

録音 2014 年6 月17-19 日,8 月23 日 フィンランド

ヤルヴェンパー・ホール

2015 年はシベリウスの生誕150 周年記念ということで、数々の興味深いアルバムがリリースされますが、この「混声合唱のための全集」も素晴らしい2

枚組として高く評価されることでしょう。

シベリウス(1865-1957)は生涯に渡って様々な機会のために合唱音楽を書いていますが、それらの全てが現在良く知られているわけでもありません。この2

枚組にはシベリウスの全ての「混声合唱のための」作品が収録されていて、例えば彼のお気に入りだったというクリスマス・ソングや、特定の学校のプロモーションのために書かれた曲など、シベリウスの職人気質が垣間見えるような「珍曲」までをも聴くことができます。

もちろん目玉は「フィンランディア」でしょう。こちらも2

つのヴァージョンが含まれるなど、マニアにとっても至れり尽くせりのアルバムとなっています。

こちらはエストニア・フィルハーモニー合唱団のONDINE

レーベルへの4 枚目の録音であり、ハイレベルのハーモニーを心行くまで楽しめます。 |

| |

ODE-1237

(SACD-Hybrid)

\2400→\2190 |

ストゥールゴールズ&ヘルシンキ・フィル

A.ボーモン版

ツェムリンスキー:人魚姫/シンフォニエッタ

1-3.交響詩「人魚姫」

(A.ボーモンによるクリティカル・エディション

世界初録音)/

4-6.シンフォニエッタ Op.23

(R.フライジッツァーによる室内オーケストラ編

世界初録音) |

|

ヘルシンキ・フィルハーモニー管弦楽団/

ジョン・ストゥールゴールズ(指揮) |

録音 2014年9月2-4日 フィンランド ヘルシンキ・ミュージック・センター

20世紀の初頭、ウィーンで活躍した作曲家ツェムリンスキー(1871-1942)の代表作として知られる交響詩「人魚姫」ですが、実は通常演奏されている版は、彼がもともとのスコアから14ページも削除してしまったもので、なぜこのような過激なカットを施したのかについての言及もないばかりか、以降のツェムリンスキーはこの作品について触れることもなかったという、何とも不可解な経緯を辿った作品なのです。

しかし現在でも、濃厚でロマンティックな響きが愛されているこの曲を、何とか元の状態に戻したいと試みたA.ボーモンの手に拠って新しい版ができあがりました。1934年に作曲された「シンフォニエッタ」の室内オーケストラ版と併せて、名手ストゥールゴールズとヘルシンキ・フィルのしなやかな演奏で、この色彩美をお楽しみください。

|

| |

ODE-1254

(2CD)

\4000 |

ヴェリ=マッティ・プーマラ:歌劇「アンナ・リーサ」

<CD1>1-7.第1幕/8-9.第2幕/

<CD2>1-3.第2幕(続き)/4-15.第3幕

※世界初録音 |

ヘレナ・ユントゥネン(ソプラノ)/

ヨルマ・ヒュンニネン(バリトン)/

ターニャ・カウピネン=サヴョーキ(ソプラノ)/

ヴィレ・ルサネン(バリトン)/

サンナ・クルキ=スオニオ(メゾ・ソプラノ)/

ユハ・ホスティッカ(バリトン)/

アヌ・ホスティッカ(ソプラノ) 他/

ヘルシンキ室内合唱団/

タピオラ・シンフォニエッタ/

ヤン・セーデルブルム(指揮) |

録音 2014年2月3-7日 フィンランド タピオラ・ホール

フィンランドの現代作曲家、ヴェリ=マッティ・プーマラ(1965-)の歌劇「アンナ・リーサ」の世界初演時の録音です。

プーマラは現在シベリウス・アカデミーの作曲家の教授で、自身の作品は器楽曲、声楽曲のほかに電子音楽が数多くあります。ヨーロッパ・モダニズムのスタイルに属し、常に新鮮で革新的な音を模索している人です。

この作品はフィンランドの作家ミンナ・カント(1844-1897)の戯曲を元にして書かれたもので、豊かな家庭の娘アンナ・リーサは、農場の働き手ミッコとの情事の末、生まれた子どもを殺害してしまいます。その秘密を隠したまま他の男と結婚しようとするアンナを脅迫するミッコとその母フッソ。当時の女性の社会的地位の低さをはじめとした様々な問題を突きつけてくるような、激しい問題作を、プーマラは緊張感に満ちた音楽で描き出します。

時にはシュトラウスの「エレクトラ」を思わせる狂乱と激しさに圧倒されること間違いありません。 |

| |

ODE-1268

(2CD)

\2400→\2190 |

第1集で反則技を繰り出してきたユンパネン

懲りずに出してきたベートーヴェン:ピアノ・ソナタ集

第2集

<CD1>

1-3.ピアノ・ソナタ 第5番 ハ短調 Op.10-1/

4-6.ピアノ・ソナタ 第6番 ヘ長調 Op.10-2/

7-10.ピアノ・ソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3/

<CD2>

1-4.ピアノ・ソナタ 第21番 ハ長調「ワルトシュタイン」Op.53/

5-6.ピアノ・ソナタ 第22番 ヘ長調 Op.54/

7-9.ピアノ・ソナタ 第23番 ヘ短調「熱情」Op.57 |

パーヴァリ・ユンパネン(ピアノ) |

録音 2010年9月…CD1,CD2:7-9, 2011年1月…CD2:1-6

フィンランド クーモ・アート・センター,レントゥア・ホール

第1集(ODE1248)のなかなか凝った演奏で、聴き手の耳に新鮮な風を届けたパーヴァリ・ユンパネンによるベートーヴェン(1770-1827)の第2集の登場。

彼はもともと現代音楽の演奏家としてブーレーズやディティユーらに信頼されている人ですが(ドイツ・グラモフォンからブーレーズのピアノ・ソナタをリリース)、最近はベートーヴェンやモーツァルトと言った古典的なレパートリーでも高く評価されています。今回のアルバムでは何と言っても中期の「ワルトシュタイン」と「熱情」が聴きもの。ワルトシュタインの終楽章の疾走感は半端なく、また「熱情」も何とも言えない独特の雰囲気を醸し出しています。

もちろん第5番から第7番の初期の作品も、斬新な感覚に満ちています。なんといっても音色の美しさが特徴的で、これこそが不思議な浮遊感の正体なのかもしれません。

|

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

PRAGA DIGITALS PRAGA DIGITALS

|

PRDDSD 350120

(SACD HYBRID)

\2900 |

プラハ・レーベルの復刻技術でムラヴィンスキー1961年の

ショスタコ8番が生まれ変わった

(1)ショスタコーヴィチ:交響曲第8番ハ短調

Op.65

(2)スクリャービン:法悦の詩Op.54 |

エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)

レニングラード・フィル |

(1)録音:1961年2月12 日/レニングラード・フィルハーモニー大ホール(ライヴ) (2)録音:1958年12

月22 日/モスクワ(スタジオ)/Bi-channel

Stereo/79’ 00”

SACD ハイブリッド盤。限定盤。

これまでメジャーレーベルのPD(著作権消滅)名盤をオリジナル音源からリマスターし、目の覚めるような音の良さで注目されるシリーズ。

今回はショスタコーヴィチが放送用オリジナル・マスター、スクリャービンが旧ソ連グラムプラストレスト社(メロディアの前身)製LP

からDSD リマスタリングのうえSACD 化され、高音質で蘇りました。

ショスタコーヴィチの交響曲第8 番はムラヴィンスキーに捧げられ、その指揮によるレニングラード・フィルにより1943

年に初演されました。同コンビによる録音は6

種類が残されていますが、この1961 年2 月12

日のライヴは演奏の素晴らしさに比べ、音が不鮮明と言われてきました。

今回放送用オリジナル・マスターで、当時の録音技術や経年による劣化ゆえ、最新のようにはいかないものの、ムラヴィンスキーならではの迫力と緊張感が明瞭になり、この演奏のすさまじさを再認識させてくれます。

スクリャービンの「法悦の詩」は、LP 時代から国内盤発売されていた名演中の名演。スクリャービンとムラヴィンスキーは一見ミスマッチのようですが、ムラヴィンスキーが作曲を志望していた頃の作風はまさにスクリャービン風だったので、きわめて自然。トランペットのモチーフも意外に色気たっぷりなうえ、クライマックスでの壮大な盛り上がりなど決して禁欲的ではない演奏が浮かびあがりました。 |

<メジャー・レーベル>

イタリアDG イタリアDG

|

ポリーニ&アバド〜ドイツ・グラモフォン録音全集

|

4821358

(8CD)

\8000→\7290 |

| *クラムシェル・ボックス仕様、ブックレット(伊・英語併記)を封入。 |

ポリーニ&アバド/DG録音全集

CD1

ベートーヴェン:

ピアノ協奏曲第 1番ハ長調 op. 15

ピアノ協奏曲第 2番変ロ長調 op. 19

LIVE RECORDING

マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

クラウディオ・アバド

Recording: Berlin, Philharmonie, 12/1992

CD2

ベートーヴェン:

ピアノ協奏曲第 3番ハ短調 op. 37

ピアノ協奏曲第 4番ト長調 op. 58

LIVE RECORDING

マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

クラウディオ・アバド

DDD

Recording: Berlin, Philharmonie, 12/1992

CD3

ベートーヴェン:

ピアノ協奏曲第 5番変ホ長調 op. 73 “皇帝”

LIVE RECORDING

マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

クラウディオ・アバド

合唱幻想曲ハ短調 op. 80

ガブリエラ・レヒナー(ソプラノ) グレートヒェン・イーダー(ソプラノ)

エリーザベト・マッハ(アルト) ヨルク・ピータ(テノール)

アンドレアス・エスダース(テノール) ゲルハルト・イーダー(バス)

ウィーン国立歌劇場合唱団(合唱指揮:ヴァルター・ハーゲン=グロル)

マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)

ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団

クラウディオ・アバド

DDD

Recordings: Berlin, Philharmonie 1/1993 (Op.

73), Wien, Musikverein, Groser Saal, 9/1986

(Op. 80)

CD4

ブラームス:

ピアノ協奏曲第 1番ニ短調 Op. 15

LIVE RECORDING

マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

クラウディオ・アバド

DDD

Recording: Wien, Musikverein, Groser Saal,

4/1997

CD5

ブラームス:

ピアノ協奏曲第 2番変ロ長調 Op. 83

LIVE RECORDING

マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

クラウディオ・アバド

DDD

Recording: Berlin, Philharmonie, Groser Saal,

12/1995

CD6

ブラームス:

ピアノ協奏曲第 2番変ロ長調 Op. 83

マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)

ウィーン・フィルハーモニ管弦楽団

(チェロ: ロベルト・シャイヴァイン)

クラウディオ・アバド

ADD

Recording: Wien, Musikverein, Groser Saal,

5/1976

CD7

シューマン:

ピアノ協奏曲 イ短調 Op. 54

シェーンベルク:

ピアノ協奏曲 Op. 42

マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

クラウディオ・アバド

DDD

Recording: Berlin, Philharmonie, 9/1988 (Op.

42); 9/1989 (Op. 54)

CD8

バルトーク:

ピアノ協奏曲第 1番

ピアノ協奏曲第 2番

マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)

シカゴ交響楽団

クラウディオ・アバド

ルイジ・ノーノ(1924 ? 1990):

ソプラノ、ピアノ、オーケストラと録音テープのための「力と光の波のように」

(1971- 72)

スラヴカ・タスコーヴァ(ソプラノ)

マウリツィオ・ポリーニ(ピアノ)

バイエルン放送交響楽団

クラウディオ・アバド

ADD

Recording: Munchen, Residenz, Herkules-Saal,

10/1973 (Nono)

Chicago, Symphony Hall, 2/1977 (Bartok)

|

<国内盤>

<映像>

DECCA(映像) DECCA(映像)

|

74 3894

(DVD)

\3900→\3590 |

《ヴィヴァ・ヴェルディ!〜スカラ座コンサート》

ヴェルディ:

歌劇「ナブッコ」序曲, 歌劇「ジョヴァンナ・ダルコ」序曲,

歌劇「イェルサレム」から序奏とバレエ音楽,

歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲と第3幕

バレエ音楽「四季」, 歌劇「運命の力」

序曲 |

リッカルド・シャイー(指揮)

ミラノ・スカラ座管弦楽団 |

シャイーらしく滅多に演奏されることのない意欲的なプログラム

世界で最もヴェルディの歌劇と関係が深い劇場と言えば、間違いなく「ミラノ・スカラ座」の名前が挙がることでしょう。

宮廷劇場の伝統を受け継ぎ、トスカニーニ、セラフィン、ジュリーニ、アバド、ムーティなどの錚々たる指揮者たちが音楽監督を歴任し、数多くのイタリア名オペラを初演したこのミラノ・スカラ座は、現在バレンボイムが監督を務めていますが、2017年からはシャイーが就任する予定です。

この演奏はヴェルディの生誕200年を記念して2013年に収録されたもので、シャイーはその前年2012年の6月の録音を同じタイトルのCDとしてリリースしており、そちらと比較するのも面白いでしょう。

シャイーらしく滅多に演奏されることのない「イェルサレム」のバレエ音楽や、ジョヴァンナ・ダルコの序曲など意欲的なプログラムが組まれています。

【収録】2013年2月11日、ミラノ・スカラ座でのライヴ |

| |

74 3862

(DVD)

\3900→\3590 |

ヴェルディ:歌劇「オテロ」(全曲) |

ヨハン・ボータ(T:オテロ)、

ルネ・フレミング(Sp:デズデモナ)、

ファルク・シュトルックマン(Br:イアーゴ)、

マイケル・ファビアーノ(T:カッシオ)、他

セミヨン・ビシュコフ(指揮)

メトロポリタン歌劇場管弦楽団&合唱団、

エライジャ・モシンスキー(演出) |

74 3892

(Blu-ray)

\4600→\4190 |

METのヴェルディ生誕200年記念公演映像!

メトロポリタン歌劇場における「ヴェルディ生誕200年記念公演」のこの「オテロ」は、何と言ってもルネ・フレミング演ずるデズデモナの迫真の歌唱が注目されました。

とりわけ終幕の「柳の歌〜アヴェ・マリア」はホールを埋め尽くした観衆の全てを涙させるほどに素晴らしいものでした。彼女は1993年から94年にかけて、メトで初めてデズデモナを歌い賞賛されましたが、2012年のこの公演ではその興奮がそのまま蘇ったかのようでした。

オテロ役は南アフリカ出身のヘルデンテナー、ヨハン・ボータ。堂々たる歌唱と貫録ある姿には感服です。シュトルックマンのイアーゴも見事な悪役ぶりを発揮しています。

モシンスキーの演出は、豪華なセットと衣装を用いた納得の行くものであり、何よりビシュコフの機能的な指揮が、全曲をしっかりまとめています。

【収録】2012年10月27日、メトロポリタン歌劇場でのライヴ

【映像】16:9 Region Code: 0, NTSC, 【音声】Dolby

Digital Stereo & DTS Digital 5.1

【字幕】英語、フランス語、ドイツ語、中国語、韓国語 |

| |

74 3864

(DVD)

\3900 |

《パヴァロッティ・プラス〜ロイヤル・アルバート・ホール1995》

プッチーニ:歌劇「トスカ」〜妙なる調和/

レオンカヴァッロ:歌劇「道化師」〜ネッダ!シルヴィオ!/

グノー:歌劇「ファウスト」〜早く!早く!…清らかな天使たち/

ヴェルディ:歌劇「トロヴァトーレ」〜母さん,眠らないの?…われらの山へ/

プッチーニ:歌劇「ボエーム」〜それでは本当におしまいなんだな!/

トマ:歌劇「ハムレット」〜Doute de la lumi?re/

ヴェルディ:歌劇「椿姫」〜パリを離れて/

ヴェルディ:歌劇「アイーダ」〜お前の国の軍隊の運命は/

ヴェルディ:歌劇「運命の力」〜アルヴァーロ,無駄であったな/

ヴェルディ:歌劇「マクベス」〜おお,わが子らよ!…ああ,父親の手は/

チャイコフスキー:歌劇「エフゲニー・オネーギン」〜

オネーギンさま、私はその時は若かったし/

ヴェルディ:歌劇「オテロ」〜ご機嫌がおよろしいのでございますね/

ヴェルディ:歌劇「リゴレット」〜彼が貴族や王子であってほしくないの/

プッチーニ:歌劇「ボエーム」〜箱馬車にだって?/

ドニゼッティ:歌劇「愛の妙薬」〜20スクードだって!/

ヴェルディ:歌劇「十字軍のロンバルディア人」〜ヨルダンの聖なる水が/

プッチーニ:歌劇「マノン・レスコー」〜君たちの中に/

ヴェルディ:歌劇「椿姫」〜乾杯の歌 |

ルチアーノ・パヴァロッティ(T),

ナタリー・デセイ(Sp),

ドローラ・ザジック(Ms),

ジュゼッペ・サッバティーニ(T),

ドウェイン・クロフト(Br),

レオ・ヌッチ(Br),

フランチェスコ・ダルテーニャ(Bs),

レオーネ・マジエラ(指揮)

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団 |

パヴァロッティの伝説的リサイタルが初DVD化

1995年、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでの伝説的なリサイタルの完全版です。ダイアナ妃の主宰、英国赤十字のサポートによるこのチャリティコサートは、BBCで放送され、CDとVHSで発売されました。

今回はその全貌をDVDで見ることができます。パヴァロッティの歌唱はもちろんのこと、ナタリー・デセイ、レオ・ヌッチら錚々たる出演者たちの華麗な歌唱をどうぞお楽しみください。

以前の映像では一部カットがされていましたが、今回はコンサートが完全版として収録されています。【収録】1995年5月8日,

ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホールでのライヴ |

4/15(水)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

CORO CORO

|

|

|

パレストリーナ Vol.6

パレストリーナ:

ミサ・ロム・アルメ(5声)/

《ソロモンの雅歌》より

我が愛する者よ, 立ちて急げ、愛する方はわがもの、

いざ起きて, 町を回らん/

深き淵より/主よ、われを大切にしたまえ/日ごと罪をおかせしわれ/

われが苦難の中に歩き回るとも/これらの町が受けし試練のことを/

バビロンの川のほとりに/われが御身の慈悲を知らざれば |

ザ・シックスティーン

ハリー・クリストファーズ(指揮) |

ザ・シックスティーンのパレストリーナ!第6巻は"5声のミサ・ロム・アルメ"!

ザ・シックスティーンとハリー・クリストファーズの代名詞であり、イタリア・ルネサンス時代の巨匠の偉大なる芸術に敬意を表する「パレストリーナ・プロジェクト」。

第1巻「聖母マリア」、第2巻「降誕節」、第3巻「イースター」、第4巻「クリスマス」、第5巻「ペンテコステ」に続く待望の第6巻は、5声の大作「ミサ・ロム・アルメ」をメインとするプログラム!

1570年にローマで出版され、スペイン王フェリペ2世に献呈された「ミサ曲集第3巻」に収録された5声のミサ曲「ミサ・ロム・アルメ」。

俗謡「戦士/武装した人(ロム・アルメ)」の旋律を第7旋法によって定旋律とした「5声」のためのテノール・ミサ曲である。

またハリー・クリストファーズは、旧約聖書の「ソロモンの雅歌」に基づく連作モテトゥス集(第4巻)から、第16番〜第18番の3曲を選曲。

ミサ曲を中心にモテトゥスを組み合わせた見事なプログラミング、綿密な時代考証に基づくザ・シックスティーンの演奏、解釈は今回も秀逸。

ザ・シックスティーンの至上のハーモニーによる5声のミサ・ロム・アルメ。同曲の決定盤、ここに誕生!

|

| |

|

|

「CORO」の新シリーズは器楽系!

米国古楽界名手による「クロイツェル」

ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ集

Vol.1

ヴァイオリン・ソナタ第4番イ短調 Op.23

ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調 Op.47《クロイツェル》 |

スザンナ・オガタ(ヴァイオリン)

イアン・ワトソン(フォルテピアノ) |

新シリーズ"CORO Connections"スタート!HHSの2人の名手によるベートーヴェン!

ヘンデル&ハイドン・ソサエティのアシスタント・コンサートマスターとレジデント・コンダクターが共演!

ザ・シックスティーンの自主レーベル「CORO」の新シリーズ、「CORO

Connections(コーロ・コネクションズ)」がスタート!

シリーズの第1弾となるのは、ハリー・クリストファーズが第13代音楽監督を務める米国古楽界の名門、ヘンデル&ハイドン・ソサエティ(HHS)の中心メンバーによるベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ集。

2014年からHHSのアシスタント・コンサートマスターとして、同楽団のヴァイオリン・セクションをリードするスザンナ・オガタ、同じく2014年よりHHSのレジデント・コンダクターに就任した古楽系鍵盤奏者のイアン・ワトソンのデュオによるベートーヴェンの第1弾は、第4番と第9番《クロイツェル》のカップリング。

1815年から続く伝統ある米国古楽界、ボストンの名門の"現在"を支える2人の名手によるベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ全集の幕開けです!

|

WIGMORE HALL LIVE WIGMORE HALL LIVE

|

WHLIVE 0072

(CD)

\1500 →\1390 |

名伴奏者ジェフリー・パーソンズ没後20周年、

ホルツマイアーとの水車小屋の娘

シューベルト:歌曲集「美しき水車小屋の娘」 |

ヴォルフガング・ホルツマイアー(バリトン)

ジェフリー・パーソンズ(ピアノ) |

名伴奏者ジェフリー・パーソンズ没後20周年、1994年ウィグモアホール・ライヴ!ホルツマイアーとの水車小屋の娘

録音:1994 年11 月4 日ウィグモアホール、ロンドン、ライヴ(BBC)/68'

00"

名伴奏者として多くの歌手から絶大なる信頼を得ていたピアニストのジェフリー・パーソンズ(1929-1995)。

2015 年は彼の没後20 年であり、このディスクは彼の偉大なる功績をたたえて発売されたアルバムです。1994

年11 月にウィグモアホールで行われたライヴ。共演はホルツマイアー。ホルツマイアーも1989

年にウィグモアホールにデビューして以来、世界的な名声を得てきた現代の名バリトンです。歌い手、弾き手ともにテキストを慎重に読み込んで、聴き馴染んだ名曲の素晴らしさを再認識させるような、新鮮な感動を与えてくれます。 |

| |

WHLIVE 0071

(CD)

\1500 |

ブリテン&シューベルト/ロビン・トリッシュラー

ブリテン:

ヘルダーリンの6つの断章Op.61

【人類の賛同/ 故郷/ ソクラテスとアルキビアデス/

若者/人生のなかば/人生の輪郭】、

トマス・ムーア詩によるアイルランド民謡集「民謡編曲集」第4巻より

【しんとした夜にはよく/ 吟遊詩人の少年/

真夜中に/Rich and rare/ 夏の名残のばら】

シューベルト:

なんと激しく流れる泉よ D874/春にD882/戸外にてD880/

月に寄せるさすらい人の歌D870/セレナーデD889/

シルヴィアにD891/ 酒の歌D888(アンコール) |

ロビン・トリッシュラー(テノール)

イアン・バーンサイド(ピアノ) |

アイルランドの注目のテノールが歌うブリテン

録音:2014 年1 月11 日ウィグモアホール、ロンドン、ライヴ/47'

00"

アイルランド出身のテノール歌手ロビン・トリッシュラー。ウィグモアモール国際声楽コンクール優勝。アイルランド王立音楽アカデミー、ロイヤル・アカデミー・オブ・ミュージックで学ぶ。BBC

の新世代アーティストにも選出され、ヨーロッパ各地のコンサートホールでも演奏、いま最も注目を集めているテノール歌手です。現在ウィグモアホールのレギュラー・ゲスト・アーティストとして度々出演しています。

ここでは、ブリテンとシューベルトの歌曲を聴かせています。アイルランドの国民的詩人トマス・ムーアが既存の民謡を元に作り上げた「アイルランド民謡集」を素材としてブリテンが作曲した民謡編曲集。

日本でも馴染みのある「庭の千草(夏の名残のばら)」も収録されています。咲き残ったバラの花をわが身に置き換えていとおしむ、切ない歌ですが、トリッシュラーの美声で清々しく歌われます。 |

| |

WHLIVE 0070

(CD)

\1500 |

ブラームス&シューベルト/シトコヴェツキー・トリオ

ブラームス:ピアノ三重奏曲第3番ハ短調Op.101

シューベルト:ピアノ三重奏曲第2番変ホ長調D929 |

シトコヴェツキー・トリオ

アレクサンドル・シトコヴェツキー(ヴァイオリン)

レオナルト・エルシェンブロイヒ(チェロ)

ウー・チェン(ピアノ) |

若手有望株トリオ、シトコヴェツキー・トリオ

録音:2013 年9 月19 日ウィグモアホール、ロンドン、ライヴ/69'

00"

シトコヴェツキー・トリオはユーディ・メニューイン音楽学校で知り合った3

人によるトリオ。現在ヨーロッパを中心に若手有望株として注目され、すでにスウェーデンのBIS

よりアルバムをリリースしています。

この演奏会はウィグモアホールが参加している若手演奏家のための支援プログラムの一貫として行われました。1886

年に作曲されたブラームスのピアノ三重奏曲第3

番。情熱的なメロディが印象的な作品で、3 人の高揚感が伝わる演奏です。そしてシューベルトが晩年に残したピアノ三重奏曲から第2

番。叙情的なメロディが次から次と流れ出て、聴く者に孤独感と絶望感を感じさせる傑作です。 |

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

<メジャー・レーベル>

SONY SONY

|

【MASTERS BOX SET】

.

初回プレス数が少なく、すぐに完売するアイテムが続出する

SONY MASTERS BOX シリーズ。どうかお早めに・・・。

完売の際はできるだけ早くお知らせします。

. |

|

ソニー・クラシカルによるバジェット・シリーズ【MASTERS

BOX SET】。100年以上の歴史を誇るアメリカ発の老舗クラシック・レーベル、SONY

CLASSICALとRCA RED SEAL両レーベルの誇る豊富なカタログから、音楽ファンならば誰でも一度は聴いておくべきクラシック音楽の定番名曲を、定評あるアーティストの名演で幅広く取り揃え、お買い得なバジェット・プライスにて続々リリース中の好評シリーズです。

今回も強力なラインナップによる10タイトルがリリースされます。

※初回生産限定盤※白を基調とした目に留まりやすいアートワーク・デザイン。

※ベルリンのb-sharpスタジオにて、24ビット・マスタリングを行い、よりマスターテープに忠実で伸びやかなサウンドを実現しています。

※このセットにはブックレットは付いておりません。トラック表は、各ディスクの紙ジャケットに記載されています。

|

8887504996- 2

(4CD)

\2600→\2390 |

グレン・グールド/プレイズ・バッハVol.3〜イギリス組曲,

フランス組曲

J.S.バッハ:

『イギリス組曲第1番 イ長調 BWV 806』『同第2番

イ短調 BWV 807』

『同第3番 ト短調 BWV 808』『第4番 ヘ長調

BWV 809』

『第5番 ホ短調BWV 810』『第6番 ニ短調 BWV

811』/

『フランス組曲第1番 ニ短調 BWV 812』『同第2番

ハ短調 BWV 813』

『同第3番 ロ短調 BWV 814』『同第4番 変ホ長調

BWV 815』

『同第5番 ト長調 BWV 816』『同第6番 ホ長調

BWV 817』/

『フランス風序曲 BWV 831』 |

グレン・グールド(ピアノ) |

MASTERS BOXのベストセラー、グールドのバッハ・ボックス第3弾はイギリス組曲とフランス組曲全曲に、フランス風序曲をカップリング。

「イギリス組曲」は、1971年〜1976年にかけて収録され、当初からLP2枚組・全6曲で発売されたという点で、グールドのほかのバッハ録音と異なっています。

精緻なアーティキュレーション、明晰なまでの対位法的声部の描き分けによって、個々の舞曲のキャラクターをこれ以上ないほど大胆に際立たせ、作品全体をスケール大きくまとめあげてゆく手腕は、後期のグールドならでは。 「フランス組曲」とフランス風序曲は、1971年〜73年にかけてグールドとしては比較的短期間で収録されたもの。

相変わらず伝統とは無縁の大胆極まりないアーティキュレーションによって、個々の曲の性格付けを明晰におこない、作品全体が強い躍動感を持って動き出すかのよう。それぞれの舞曲に託した個性的なキャラクターが、グールド独自のピアニズムによって鮮やかによみがえった永遠の名盤です。

【録音】1971〜1976年、トロント、イートン・オーディトリアム(ステレオ:セッション) |

| |

8887505046-2

(7CD)

\3600→\3290 |

シプリアン・カツァリス /ザ・ソニー・レコーディングズ

【CD1】

J.S.バッハ:

『イタリア協奏曲BWV.971』『協奏曲第1番

ニ長調BWV.972

(原曲=A.ヴィヴァルディのOp.3-9)』

『協奏曲第2番 ト長調BWV.973(原曲=A.ヴィヴァルディのOp.7-8)』

『協奏曲第4番 ト短調BWV.975(原曲=A.ヴィヴァルディのOp.4-6)』

『協奏曲第5番 ハ長調BWV.976(原曲=A.ヴィヴァルディのOp.3-12)』

『協奏曲第6番 ハ長調BWV.977(原曲=B.マルチェッロ?)』

『協奏曲第7番 ヘ長調BWV.978(原曲=A.ヴィヴァルディのOp.3-3)』

『協奏曲第9番 ト長調BWV.980(原曲=A.ヴィヴァルディのOp.4-1)』

『トッカータ ト長調BWV.916』/

【CD2】

ショパン:

『ピアノ・ソナタ第1番ハ短調Op.4』

『ピアノ・ソナタ第2番変ロ短調「葬送」Op.35』

『ピアノ・ソナタ第3番ロ短調Op.58』/

【CD3】

ショパン:

『24の前奏曲Op.28』『前奏曲 嬰ハ短調Op.45』

『前奏曲変イ長調(遺作)』『歌曲集「ポーランドの歌」〜春Op.74-2』

『アレグレットとマズルカ』『2つのブーレ』『3つエコセーズOp.72-3』

『3つエコセーズWN27』『ボレロ』『コントルダンス』『ギャロップマルキ』

『アルバムの一葉』『アレグレット 嬰ヘ長調』

『カンタービレ 変ロ長調』『ラルゴ 変ホ長調』『フーガ イ短調』/

【CD4〜5】

ショパン:

『アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズOp.22』

『ポロネーズ第1番嬰ハ短調Op.26-1』『同第2番変ホ短調Op.26-2』

『同第3番イ長調Op.40-1「軍隊」』『同第4番ハ短調Op.40-2』

『同第5番嬰ヘ短調Op.44』『同第6番変イ長調Op.53「英雄」』

『同第7番変イ長調Op.61「幻想ポロネーズ」』

『同第8番ニ短調Op.71-1』『同第9番変ロ長調Op.71-2』

『同第10番ヘ短調Op.71-3(オートグラフ・ヴァージョン)』

『同第10番ヘ短調Op.71-3 (フォンタナ・ヴァージョン)』

『同第11番ト短調』『同第12番変ロ長調』『同第13番変イ長調』

『同第14番嬰ト短調』『同第15番変ロ短調「別れ」』

『同第16番変ト長調』『葬送行進曲ハ短調Op.72-2(エキエール・ヴァージョン)』

『同(フォンタナ・ヴァージョン)』『同(ガンシュ・ヴァージョン)

』/

【CD6】

ゲリネク:

『「魔笛」のパパゲーノのアリアによる変奏曲』,

リスト:『アヴェ・ヴェルム・コルプス』,

ツェルニー:『フィガロのモティーフによる華麗な幻想曲』,

ベートーヴェン:『フィガロの結婚より「もし踊りをなさりたければ」による11の変奏曲』,

タルベルク:『ラクリモーサ』,

タルベルク:『「ドン・ジョヴァンニ」のセレナーデとメヌエットによる幻想曲』,

ビゼー:『お手をどうぞ』,

フィッシャー:『雷雨』,

ケンプ:『田園変奏曲』,

カツァリス:『モーツァルトを偲んで』,

カツァリス:『モーツァルティアーナ』/

【CD7】

ワーグナー:

『「タンホイザー」〜序曲/黒鳥館に到着して』

『「ワルキューレ」〜

ジークムントとジークリンデ(Joseph Rubinstein編)/

ジークムントの愛の歌(Heinrich Rupp編)/

ワルキューレの騎行(Louis Brassin編)/

魔の炎の音楽(Louis Brassin編)』

『「神々の黄昏」〜葬送行進曲(ブゾーニ編)』『「トリスタンとイゾルデ」〜

前奏曲(フォン・ビューロー編)』

ラフ:

『ニュルンベルクのマイスタージンガーの回想第4番〜

優勝の歌/

ギルド組合員たちの行進の場面』 |

シプリアン・カツァリス(ピアノ) |

鬼才ピアニストとして知られるシプリアン・カツァリスが1990年代にソニー・クラシカルに残した一連の録音の全貌が7枚組のボックスで復活します。

定評あるショパンの作品では、ソナタ第1番を含むピアノ・ソナタ全集、珍しい小品を含むポロネーズ全集と前奏曲集、華麗な超絶技巧を聴かせる「ワグネリアーナ」「モーツァルティアーナ」など、鬼才カツァリスの面目躍如たる名演が満載です。初出以来長く入手できなかったアルバムが多く、カツァリス・ファンには待望のリイッシューといえるでしょう。

【録音】【CD1】1994年6月、ハンブルク、フリードリヒ・エーベルト・ハレ/【CD2】1990〜1991年,

ベルリン、ジーメンスヴィラ/【CD3】1992年10月,

オーストリア、グラーフェネック/【CD4〜5】1993年3月,

ハンブルク、フリードリヒ・エーベルト・ハレ/【CD6】1992年2月,

ベルリン/【CD7】1994年2月, ハンブルク |

| |

8887505151-2

(7CD)

\3600→\3290 |

ジュリアーノ・カルミニョーラ/ソニー録音全集

【CD1】

ヴィヴァルディ:

『協奏曲集「四季」(全曲)Op.8-1〜4』

『ヴァイオリン協奏曲変ホ長調RV.257』

『ヴァイオリン協奏曲変ロ長調RV.376』

『ヴァイオリン協奏曲ニ長調RV.211』[1999年録音]/

【CD2】

ヴィヴァルディ:

『ヴァイオリン協奏曲ハ長調RV.177』

『ヴァイオリン協奏曲ニ長調RV.222』

『ヴァイオリン協奏曲ホ短調RV.273』

『ヴァイオリン協奏曲ヘ長調RV.295』

『ヴァイオリン協奏曲変ロ長調RV.375』

『ヴァイオリン協奏曲ハ短調RV.191』/

【CD3】

ヴィヴァルディ:

『ヴァイオリン協奏曲ロ短調RV.386』

『ヴァイオリン協奏曲ニ短調RV.235』

『ヴァイオリン協奏曲ヘ長調RV.296』

『ヴァイオリン協奏曲変ホ長調RV.258』

『ヴァイオリン協奏曲ロ短調RV.389』

『ヴァイオリン協奏曲変ホ長調RV.251』[2002年録音]/

【CD4】

ロカッテリ:

『ヴァイオリン協奏曲第10番ヘ長調Op.3-10』

『ヴァイオリン協奏曲第11番イ長調Op.3-11』

『ヴァイオリン協奏曲第2番ハ短調Op.3-2』

『ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調Op.3-1』[2001年録音]/

【CD5〜6】

J.S.バッハ:

『ヴァイオリン・ソナタ第1番ロ短調BWV1014』

『ソナタ第2番イ長調BWV1015』『ソナタ第3番ホ長調BWV1016』

『ソナタ第4番ハ短調BWV1017』『ソナタ第5番ヘ短調BWV1018』

『ソナタ第6番ト長調BWV1019』[2000年録音]/

【CD7】

J.S.バッハ:

『リュートとヴァイオリンのための組曲イ長調

BWV.1025(ヴァイス原曲)』,

ヨハン・クロプフガンス:

『リュート、ヴァイオリンとチェロのためのコンチェルト

ハ短調』,

カール・コハウト:

『リュート、ヴァイオリンとチェロのための小トリオ

イ長調』,

フリードリヒ・ヴィルヘルム・ルスト:

『リュートとヴァイオリンのためのソナタ

ニ短調』【演奏】 |

ジュリアーノ・カルミニョーラ(ヴァイオリン)/

アンドレア・マルコン(指揮)

ヴェニス・バロック・オーケストラ(CD1〜4)/

アンドレア・マルコン(チェンバロ:CD5〜6)/

ルッツ・キルヒーホフ(リュート:CD7),

フランチェスコ・ガッリジョーニ(チェロ:CD7) |

21世紀におけるオリジナル楽器演奏の円熟・成長ぶりを刻印したイタリアのヴァイオリニスト、ジュリアーノ・カルミニューラ。

名曲「四季」をはじめとする盟友でチェンバロ奏者でもあるアンドレア・マルコン率いるヴェニス・バロック・オーケストラとのヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲集(一部発売当時世界初録音含む)、バッハのヴァイオリン・ソナタ全集、それにリュートのルッツ・キルヒーホフらと共演したバロック・トリオ・ソナタ集を加え、カルミニョーラのソニー・クラシカルへの全録音を網羅したものです。 |

| |

8887505180-2

(4CD)

\2600→\2390 |

リリー・クラウス/プレイズ・モーツァルト・ピアノ・ソナタ

モーツァルト:

【CD1】

『ピアノ・ソナタ第1番ハ長調 K.279』

『ピアノ・ソナタ第2番ヘ長調 K.280』

『ピアノ・ソナタ第3番変ロ長調 K.281』

『ピアノ・ソナタ第4番変ホ長調 K.282』

『ピアノ・ソナタ第5番ト長調 K.283』『ロンド

ニ長調 K.485』/

【CD2】

『ピアノ・ソナタ第6番ニ長調 K.284』

『ピアノ・ソナタ第7番ハ長調K.309』

『ピアノ・ソナタ第8番イ短調 K.310』

『ピアノ・ソナタ第9番ニ長調 K.311』/

【CD3】

『ピアノ・ソナタ第10番ハ長調 K.330』

『ピアノ・ソナタ第11番イ長調 K.331「トルコ行進曲付き」』

『ピアノ・ソナタ第12番ヘ長調 K.332』『幻想曲ニ短調

K.397』

『ピアノ・ソナタ第17番ニ長調 K.576』/

【CD4】

『ピアノ・ソナタ第13番変ロ長調 K.333』『幻想曲ハ短調

K.475』

『ピアノ・ソナタ第14番ハ短調 K.457』

『ピアノ・ソナタ第15番ハ長調 K.545』

『ピアノ・ソナタ第16番変ロ長調 K.570』 |

リリー・クラウス(ピアノ) |

| 名ピアニスト、リリー・クラウスの2度目の、そして唯一のステレオ録音によるモーツァルトのピアノ・ソナタ全集は、20世紀のモーツァルト演奏史の中でも特に個性的な輝きを放っています。古典やロココの枠に閉じ込めるのでなく、生命力と情熱が溢れだしてくるような、ドラマティックな起伏に満ちたモーツァルト演奏がここにあります。【録音】1967〜1968年、ニューヨーク、コロンビア30番街スタジオ(ステレオ:セッション) |

| |

8887506190-2

(10CD)

\4500→\4090 |

Various Artists / 20世紀音楽コレクション

【CD1】

ブーレーズ:『ル・マルトー・サン・メートル』〜

イヴォンヌ・ミントン(Ms),

アンサンブル・ミュジーク・ヴィヴァント,

ピエール・ブーレーズ(指揮)

[録音:1966年、パリ],

ブーレーズ:『弦楽のための本』〜

ニューヨーク・フィルハーモニック, ピエール・ブーレーズ(指揮)

[録音:1972年、ニューヨーク]/

【CD2】

武満徹:

『アステリズム(ピアノと管弦楽のための)』

『弦楽のためのレクィエム』『グリーン』『地平線のドーリア』〜

小澤征爾(指揮)トロント交響楽団, 高橋悠治(ピアノ)

[録音:1969年、トロント]/

【CD3】

ストラヴィンスキー:『アゴン』,

ガンサー・シュラー:『パウル・クレーの主題による7つの習作』〜

エーリヒ・ラインスドルフ(指揮)ボストン交響楽団[録音:1964年、ボストン]/

【CD4】

アイヴズ:『ピアノ・ソナタ第2番(コンコード・ソナタ)』〜

ジョン・カークパトリック[録音:1968年、ニューヨーク],

アイヴズ:

『エマーソン』『ホーソーン(断章)』『オールコット家の人々』〜

チャールズ・アイヴズ[録音:1943年、ニューヨーク],

アイヴズ:『「エマーソン」からのトランスクリプション第1&3番』〜

チャールズ・アイヴズ[録音:1933年、ロンドン]/

【CD5】

ジョージ・クラム:

『鯨の声』『4つの衛星の夜』『マクロコスモス第2集』〜

エオリアン・チェンバー・プレイヤーズ,

ロバート・ミラー(ピアノ)

[録音:1973,1975年、ニューヨーク]/

【CD6】

ハリー・パーチ:

『Daphne of the Dunes』『Barstow』『Castor

& Pollux』

『Partch in Prologue』『Chromelodeon

I』『Kithara』

『Harmonic Canon II』『Diamond Marimba』『Bass

Marimba』

『Cloud-Chamber Bowls』『Spoils of War』『Surrogate

Kithara』

『Kithara II』『Boo』『Harmonic Canon

I』『Zymo-Xyl』

『Mazda Marimba』『Gourd Tree & Cone

Gong』

『Hand Instruments, Partch in Epilogue』〜

ハリー・パーチ(自作楽器)[録音:1969年、サン・ディアゴ]/

【CD7】

ポーリン・オリヴェロス:『Sound Patterns』,

アルバン・ルシエ:『North American Time

Capsule 1967』,

ジョン・ケージ:『Solos for Voice 2』,

ロバート・アシュリー:『She Was a Visitor』,

一柳 慧:『Extended Voices』,

モートン・フェルドマン:

『Chorus andInstruments (II)』『Christian

Wolff in Cambridge』〜

アルバン・ルシエ(指揮)ブランダイス大学室内合唱団

[録音:1967年、ニューヨーク]/

【CD8】

クセナキス:『アクラタ』,

デイヴィッド・デル・トレディチ:『Syzygy』〜

リチャード・デュファロ(指揮),

シュトックハウゼン:『打楽器奏者のためのツィクルス第9番』,

ジョン・ケージ:『Fontana Mix - Feed,』〜

マックス・ニューハウス(パーカッション),

ジョージ・クラム:『永久なる光』〜

ペン・コンテンポラリー・プレーヤーズ[録音:1968,

1975年、ニューヨーク]/

【CD9】

ビュレント・アレル:『Stereo Electronic

Music No. 1』,

ハリム・エル=ダブ:『Leiyla and the Poet』,

ウラジミール・ウサチェフスキー:『Creation

. Prologue』,

ミルトン・バビット:『Composition for Synthesizer』,

マリオ・ダヴィドフスキー:『ElectronicStudy

No. 1』,

オットー・ルーニング:『Gargoyles』,

ミルトン・バビット:『Ensembles for Synthesizer』〜

コロンビア=プリンストン・エレクトリック・ミュージック・センター

[録音:1964, 1967年]/

【CD10】

ブーレーズ:

『フルートのためのソナタ』,

ローマン・ハウベンシュトック=ラマティ:『Interpolation,

Mobile for Flute』,

マデルナ:『オーボエと室内オーケストラのための協奏曲』,

ノーノ:『Y Su Sangre YaViene Cantando』,

ベリオ:『フルートと14の器楽のためのセレナーデI』〜

セヴェリーノ・ガッゼローニ(Fl), ローター・ファーバー(Ob),

ブルーノ・マデルナ(指揮)ローマRAI交響楽団員

[録音:1968年] |

| 自らは作曲家でもあったゴッダード・リーバーソンが社長に就任したLP時代初期から、同時代音楽を積極的に録音として紹介してきたコロンビア・レコードの面目躍如ともいえる10枚組のボックスです。カークパトリックによるアイヴズのコンコード・ソナタ、ラインスドルフ指揮ボストン交響楽団によるストラヴィンスキー「アゴン」(RCA録音)、小澤征爾指揮トロント交響楽団による武満徹作品集(RCA録音)、ブーレーズ自作自演による「ル・マルトー・サン・メートル」のほか、ハリー・パーチ、ジョージ・クラム、ベリオ、シュトックハウゼン、ノーノ、ジョン・ケージ、クセンキスなど20世紀音楽の名品を定評ある演奏で味わうことができます。 |

| |

8887505104-2

(5CD)

\3200→\2890 |

ヤッシャ・ハイフェッツ/ステレオ・ヴァイオリン・ソナタ&小品集

【CD1】

ファーガソン:『ヴァイオリン・ソナタ第1番Op.2』,

ハチャトゥリアン:『ヴァイオリン・ソナタ

ト短調Op.1』〜

リリアン・シュトイバー(P)[1966年録音],

サン=サーンス:ヴァイオリン・ソナタ第1番ニ短調Op.75〜

ブルックス・スミス(P)[1967年録音]

ガーシュウィン:

『3つの前奏曲』,

歌劇『ポーギーとベス』より

『サマータイム』『女は気まぐれ』『うちの人は逝ってしまった』

『そんなことはどうでもいいさ』『ベス、おまえはおれのもの』

『ブルースのテンポで』〜ブルックス・スミス(P)[1965年録音]/

【CD2】

ベートーヴェン:

『ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調Op.47「クロイツェル」』〜

ブルックス・スミス(P)[1960年録音],

シューベルト:『ヴァイオリンとピアノのための幻想曲ハ長調D.934,Op.159』〜

ブルックス・スミス(P)[1968年録音],

ドビュッシー:『髪』『ゴリウォーグのケークウォーク』『美しい夕暮れ』,

ラヴェル:『高雅にして感傷的なワルツ第6&7番』,

プーランク:『常動曲』,

サン=サーンス:『白鳥』,

イベール:『小さな白いロバ』〜ブルックス・スミス(P)[1965年録音]/

【CD3】

フランク:『ヴァイオリン・ソナタ イ長調』,

R・シュトラウス:『ヴァイオリン・ソナタ変ホ長調Op.18』〜

ブルックス・スミス(P)[1972年ライヴ録音]/

【CD4】

J・S・バッハ:『無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第3番ホ長調BWV.1006〜

ジーグ、ルール、前奏曲』,

ブロッホ:『「パール・シェム」〜ニーグン』,

ドビュッシー(ロック編):『レントより遅く』,

ラフマニノフ(ハイフェッツ編):『練習曲「音の絵」変ホ長調Op.33-4』,

ファリャ(コハニスキ編):『「7つのスペイン民謡」第5番~ナナ(子守歌)』,

クライスラー:『カルティエのスタイルによる狩り』,

ラヴェル:『ツィガーヌ』,

カステルヌオーヴォ=テデスコ(ハイフェッツ編):

『「2つの海の練習曲」〜海のささやき』〜

ブルックス・スミス(P)[1972年ライヴ録音]/

【CD5】

J.S.バッハ:『「無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第2番ニ短調BWV.1004」〜

シャコンヌ』,

モーツァルト:『「ハフナー・セレナーデK.250」〜ロンド』,

プロコフィエフ:『「3つのオレンジへの恋」〜行進曲』,

ドビュッシー:『亜麻色の髪の乙女』,

ガーシュウィン:『「ポーギーとベス」〜そんなことはどうでもいいさ』,

ラフマニノフ(ハイフェッツ編):『ひなぎくOp.38-3』,

コルンゴルト:

劇音楽『「空騒ぎ」〜庭園の場』〜

ブルックス・スミス(P)[1970年録音],

『音楽について(ハイフェッツ、音楽を語る)』[1970年録音],

シベリウス:組曲『「ペルシャザールの宴」〜夜想曲』,

ヴィエニャフスキ:『奇想的ワルツOp.7』,

ラフマニノフ(ハイフェッツ編):『ひなぎくOp.38-3』『東洋風の踊り

Op.2-2』,

ファリャ:『「7つのスペイン民謡」〜「ナナ」と「ホタ」』〜

ブルックス・スミス(P)[1967年録音] |

ヤッシャ・ハイフェッツ(ヴァイオリン) |

| ハイフェッツが1960年代〜70年代にステレオ録音で残したヴァイオリン・ソナタ(ベートーヴェン「クロイツェル」、サン=サーンス、フランク、R.シュトラウス、シューベルト:幻想曲)に加えて、ガーシュウィンの「ポーギーとベス」をはじめとするお得意の小品集を5枚に網羅したもの。 |

| |

8887505156-2

(5CD)

\3200→\2890 |

ルドルフ・ゼルキン/プレイズ・シューベルト

シューベルト:

①『ピアノ・ソナタ 第20番 イ長調 D.959』[1966年録音],

②『4つの即興曲 D.935(Op.142) 』[1979年録音],

③『ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D.960』[1975年録音],

④『ピアノ・ソナタ 第15番 ハ長調 D.840』[1955年録音],

⑤『ピアノ五重奏曲イ長調 D.667「ます」』[1967年録音],

⑥『流れにて D.943 Op.119』[1960年録音],

⑦『岩の上の羊飼い D.965 Op.129』[1960年録音],

⑧『楽興の時 D.929 Op.94』[1952年録音],

⑨『ピアノ三重奏曲第2番変ホ長調 D.929

Op.100』

[1951年録音],

⑩『ピアノ・ソナタ 第21番 変ロ長調 D.960』[1977年録音] |

ルドルフ・ゼルキン(ピアノ)/

ハイメ・ラレード(ヴァイオリン⑤),

フィリップ・ネーゲル(ヴィオラ⑤),

レスリー・パルナス(チェロ⑤),

ジュリアス・レヴィン(コントラバス⑤)/

ベニータ・ヴァレンテ(ソプラノ⑥⑦)/

アドルフ・ブッシュ(ヴァイオリン⑨),

ヘルマン・ブッシュ(チェロ⑨)」 |

モーツァルト、ベートーヴェンと並び、ルドルフ・ゼルキンの最も重要なレパートリーであったシューベルト。

ゼルキンがコロンビアに残したシューベルト録音をCD5枚に網羅したのが当ボックスです。ゼルキンが愛奏したピアノ・ソナタ第21番はセッション録音とゼルキンの75歳記念演奏会でのライヴ録音の2種類を収録。

マールボロ音楽祭に際して録音されたピアノ五重奏曲「ます」はLP時代以来の定番ですが、ヴァレンテとの歌曲2曲、モノラルの「楽興の時」や「レリーク・ソナタ」など、比較的珍しい音源も含まれています。 |

| |

8887505182-2

(4CD)

\2600→\2390 |

E・パワー・ビッグス/ヘンデル:オルガン協奏曲、他

ヘンデル:

【CD1】

『オルガン協奏曲第1番 ト短調HWV289 Op.4-1』

『オルガン協奏曲第2番 変ロ長調HWV290 Op.4-2』

『オルガン協奏曲第3番 ト短調HWV291 Op.4-3』

『オルガン協奏曲第4番 ヘ長調HWV292 Op.4-4』

『オルガン協奏曲第5番 ヘ長調HWV293 Op.4-5』

『オルガン協奏曲第6番 変ロ長調HWV294 Op.4-6』/

【CD2】

『オルガン協奏曲第7番 変ロ長調HWV306 Op.7-1』

『オルガン協奏曲第8番 イ長調HWV307 Op.7-2』

『オルガン協奏曲第9番 変ロ長調 HWV308 Op.7-3』

『オルガン協奏曲第10番 ニ短調HWV309 Op.7-4』

『オルガン協奏曲第11番 ト短調HWV310 Op.7-5』/

【CD3】

『オルガン協奏曲第12番 変ロ長調HWV311 Op.7-6』

『オルガン協奏曲第13番 ヘ長調「かっこうと夜うぐいす」HWV295』

『オルガン協奏曲第14番 イ長調HWV296』

『オルガン協奏曲第15番 ニ短調HWV304』

『オルガン協奏曲第16番 ヘ長調HWV305a』/

【CD4】

『アルチェステ』〜第1幕のアントレー,

『セメレ』〜あなたの赴くところは何処へ,

『ソロモン』〜シバの女王の入場,

『サムソン』〜序曲とメヌエット,

『Forest Music ニ長調』,

『ヘラクレス』〜第1幕の行進曲,

『協奏曲へ長調』, 『時と真理の勝利』〜ソナタ,

『協奏曲変ロ長調』, 『ベルシャザル』〜Martial

Symphony,

『フロリダンテ』〜行進曲第1&2番,

『トロメオ』〜序曲, 『パルナス山の祭典』〜ラルゴ,

『忠実な羊飼い』〜アレグロ, 『行進曲』,

『サウル』〜葬送行進曲, 『エツィオ』〜行進曲,

『シピオーネ』〜行進曲,

『自らに勝つことこそよりまさる勝利(ロドリーゴ)〜パッサカリア,

『マカベウスのユダ』〜行進曲第1&2番,

『アルチーナ』〜神の御子は今宵しも,

『聖チェチーリアの日のためのオード』〜行進曲,

『アタリア』〜The Gods, Whose Chosen Blessings

Shed,

『リナルド』〜行進曲【演奏】 |

E・パワー・ビッグス(オルガン)/

エイドリアン・ボールト(指揮)

ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団[CD1〜3]/

チャールズ・グローヴズ(指揮)

ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団[CD4] |

コロンビアを代表するオルガニストだったパワー・ビッグスが巨匠エイドリアン・ボールト指揮ロンドン・フィルと共演したヘンデルのオルガン協奏曲全集が初CD化。

4枚目はヘンデルのオペラや声楽曲からの有名曲をオルガンとオーケストラで披露したもので、グローヴズ指揮ロイヤル・フィルが、バックを務めています。

【録音】1957年(CD1〜3)、1969年(CD4)、ロンドン |

| |

8887505218-2

(3CD)

\2400→\2190 |

パーヴォ・ベルグルンド/ニールセン:交響曲全集

ニールセン:

【CD1】

『交響曲第1番ト短調 Op.7』

『交響曲第2番ロ短調 Op.16「4つの気質」』

【CD2】

『交響曲第3番ニ短調 Op.27「ひろがりの交響曲」』

『交響曲第4番 Op.29「不滅」』

【CD3】

『交響曲第5番 Op.50』『交響曲第6番「素朴な交響曲」』【演奏】 |

パーヴォ・ベルグルンド(指揮)

デンマーク王立管弦楽団 |

北欧のシンフォニストの真髄を明らかにする巨匠ベルグルンド最高の音楽的遺産。デンマークの国民的作曲家ニールセンが生涯にわたって書きつづった6曲の交響曲は、それぞれが独自の風貌と極めて個性的な響きを備え、シベリウスのそれと並び北欧が生んだ稀有なオーケストラ作品として20世紀音楽の中で重要な位置を占めています。

惜しくも2012年に亡くなったフィンランドの巨匠ベルグルンドが、ニールセンとゆかりの深いデンマーク国立管を指揮して1987年から1989年にかけて録音したこの全集は、鋭いリズム捌き、クールなリリシズムの表現、そしてシンフォニックな構成感を生かした男性的なダイナミズムが聴きもの。3度にわたってシベリウス全集を残したベルグルンドにとっては、意外なことに唯一のニールセン全集で、その意味でも貴重な遺産の復活です。

【録音】1987年6月3日〜5日(1&4番)、1988年8月15日〜18日(2&5番)、1989年17日〜19日(3&6番)、コペンハーゲン、オッド・フェロウ・ホール |

| |

8887506392-2

(3CD)

\2400→\2190 |

ドミトリー・キタエンコ/スクリャービン:交響曲全集

スクリャービン:

【CD1】

『交響曲第1番ホ長調Op.26』

『交響曲第4番「法悦の詩」ハ長調Op.54』/

【CD2】

『交響曲第2番ハ短調Op.29』

『ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調Op.20』/

【CD3】

『交響曲第5番「焔の詩=プロメテ」Op.60』

『交響曲第3番「神聖な詩」ハ短調Op.43』

『前奏曲「夢」Op.24』 |

ドミトリー・キタエンコ(指揮)

フランクフルト放送交響楽団,

ウラディミール・クライネフ(ピアノ:プロメテウス)、

ゲルハルト・オピッツ(ピアノ:協奏曲) |

ロシアの名指揮者ドミトリー・キタエンコのスクリャービン全集が久しぶりに再発売されます。

エリアフ・インバルの後任としてフランクフルト放送交響楽団の首席指揮者に就任したフランクフルト時代の録音です。

「プロメテウス」のピアノ・ソロは河村尚子の師としても知られる故ウラディミール・クライネフ、ピアノ協奏曲のソロはゲルハルト・オピッツが起用されています。【録音】1992〜1994年、フランクフルト |

4/14(火)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

DREYER GAIDO DREYER GAIDO

|

DGGF 002

【旧譜・代理店変更再案内】

\2500 |

フェルツとシュトゥットガルト・フィルによる

マーラーの交響曲第4番

マーラー:交響曲第4番ト長調 |

ガブリエル・フェルツ(指揮)

シュトゥットガルト・フィルハーモニー管弦楽団

ジャネット・ヴェルネッケ(ソプラノ) |

日本語解説付き

鬼才ガブリエル・フェルツとシュトゥットガルト・フィルの名タッグによるマーラーの交響曲第4番。フェルツ自身による曲目解説の日本語ヴァージョン付き。

※録音(ライヴ):2011年1月25日、リーダーハレ・ベートーヴェンザール(シュトゥットガルト)

※旧譜「CD 21072」を「DGGF 002」として取扱いいたします。(代理店) |

| |

CD 21047

(2CD/特別価格)

【旧譜・代理店変更再案内】

\3800 |

J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオBWV.248 |

ヴォルフガング・ヘルビッヒ(指揮)

ブレーメン・ラートス合唱団

ブレーメン・新ラートス・フィルハーモニー管弦楽団

アニエスカ・トマセフスカ(ソプラノ)

マンヤ・シュテファン(ソプラノ)

キャサリン・ウィン=ロジャース(アルト)

クレメンス・レーシュマン(テノール)

フィリップ・ラングショー(バス) |

大バッハのクリスマス・オラトリオ。ブレーメン・ラートス合唱団と合唱指揮の名匠ヘルビッヒがタクトを振る。

※録音(ライヴ):2008年6月12日、聖コスマス&ダミアヌス教会(テディングハウゼン・ルンゼン) |

| |

CD 21051

【旧譜・代理店変更再案内】

\2500 |

アルベニスのスペイン組曲を7人の名手たちが奏でる

アルベニス:スペイン組曲(ブルーノ・ボラリーニョ編)

ベートーヴェン:七重奏曲変ホ長調 |

アンサンブル・メディテライン

〔ラウラ・ルイス・フェレレス(クラリネット)、

ドミトリー・ババノフ(ホルン)、

エドゥアルド・カルサダ(ファゴット)、

ダニエラ・ユング(ヴァイオリン)、

オリ・カム(ヴィオラ)、

ブルーノ・ボラリーニョ(チェロ)、

青江宏明(コントラバス)〕 |

ピアノ曲であるアルベニスのスペイン組曲を7人の名手たちが奏でる。アンサンブル・メディテラインは2002年にベルリンで結成され、ベルリン・フィルや北ドイツ放送響、ミュンヘン・フィルなど、ドイツの名立たるオーケストラで活躍する奏者をゲストに迎え、ヨーロッパ各地で活動している。

※録音:2009年4月、ベルリン |

| |

CD 21043

【旧譜】

\2500 |

ブレーダー:ギターを伴う室内楽作品集 |

クリストファー・ブラント(ギター)

オラフ・ファン・ゴニッセン(ギター)

ヨハネス・フィッシャー(アルト・リコーダー)

リンダ・バングス(バリトン・サクソフォン)

クリストフ・フォン・エルファ(チェロ)、他 |

ドイツの作曲家、アロイス・ブレーダー(b.1961)の室内楽作品集。14の俳句を歌った「バリトンとギター」や、「ソプラノとギター」、「ギター独奏」、「リコーダーとギター」、「バリトン・サクソフォンとギター」、「ギターとピアノ」など、様々な編成の作品が収録されており、ギターの魅力が余すところ無く詰まった1枚となっている。

※録音:2007年、ダルムシュタット音楽アカデミー、ミヒェル市テオドールリット学校(ドイツ) |

| |

CD 21062

(2CD/特別価格)

【旧譜・代理店変更再案内】

\3800

|

フリートヘルム・デール・エディション Vol.15

デール:歌劇《メデア》 |

クラウスペーター・ザイベル(指揮)

キール歌劇場フィルハーモニー管弦楽団&合唱団

ブレンダ・ロベルツ(ソプラノ)

マリオ・タガドッシ(バリトン)

アッティラ・コヴァーチ(バス)

マーガレット・ラッセル(ソプラノ)

ハンス・ゲオルク・アーレンス(バス)、他 |

2003年にスタートしたフリートヘルム・デール・エディションシリーズ。第15巻は現代オペラ「メデア」。

※録音(ライヴ):1990年6月17日、キール歌劇場 |

FRA BERNARDO FRA BERNARDO

|

|

|

テレマン:協奏曲集

10声の協奏曲ヘ長調 TWV.54:F1

6声の協奏曲ヘ長調 TWV52:F1

3声の協奏曲ヘ長調 TWV42:F14

序曲ヘ長調 TWV.55:F3 |

コンチェルト・ステラ・マトゥティナ

ヴォルフラム・シューリッヒ(指揮&リコーダー)

ヘルベルト・ヴァルザー=ブレウス(ホルン)

バルバラ・メディツ |

オーストリアのピリオド・オーケストラ!才気あふれるテレマンの"ヘ長調"の協奏曲集!

オルフェオ・バロック管弦楽団は、ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスやイングリッシュ・コンサート、オルフェオ・バロック管弦楽団など、世界有数のバロック・アンサンブルで活躍してきたメンバーたちによって2005年に創設されたオーストリアのピリオド・オーケストラ。

オーストリア、フォアアールベルクでのコンサート・シリーズを中心に、17世紀〜18世紀のレパートリー、さらにはジャズやフュージョン、コンテンポラリー・ダンスとのコラボレーションなど、ジャンルの枠にとらわれない活動を展開している。

今回のテレマンのプログラムは「ヘ長調」がテーマ。ケース・ブッケの高弟の1人、ヴォルフラム・シューリッヒを筆頭とするソリストたちの好演も光る。

2014年6月13日のライヴ録音。 |

ONYX ONYX

|

|

|

ヨーゼフ・モーグ(ピアノ)

グリーグ&モシュコフスキ:ピアノ協奏曲集

グリーグ:ピアノ協奏曲イ短調 Op.16

モシュコフスキ:ピアノ協奏曲ホ長調 Op.59 |

ヨーゼフ・モーグ(ピアノ)

ニコラス・ミルトン(指揮)

ザールブリュッケン・カイザースラウテルン・

ドイツ放送フィルハーモニー管弦楽団 |

ヨーゼフ・モーグ ONYX第4弾はなんと!グリーグとモシュコフスキの協奏曲!

若い世代でもっとも印象的なピアニストとして大きな注目を浴びているドイツの若きヴィルトゥオーゾ、ヨーゼフ・モーグ。ONYXへとレコーディングの場を移し、ラフマニノフ&ルビンシテイン(ONYX

4089)や、スカルラッティのオリジナルとトランスクリプション集(ONYX

4106)、チャイコフスキー&シャルヴェンカ(ONYX

4126)と、極めて意欲的なレパートリーを披露してきたモーグ。第4弾となるアルバムも、超名作であるグリーグのピアノ協奏曲と、"知られざる名作"

モシュコフスキのピアノ協奏曲という、モーグならではのカップリングで登場!

ヨーゼフ・モーグは1987年ドイツに二人の音楽家の間に生まれ、ベルント・グレムザー、アリエ・ヴァルディら名教師に学ぶ。ドイツの次代を担うヴィルトゥオーゾ・ピアニストとして活躍し、各国の音楽誌や放送局の批評家によって選ばれる国際的な音楽賞、"国際クラシック音楽賞(International

Classical Music Awards/ICMA)"では、2012年に「最優秀ヤング・アーティスト賞」に輝き、2014年には前作「スカルラッティ・イルミネイテッド」がICMAの「器楽部門賞」を受賞している。

モリッツ・モシュコフスキ (1854−1925)は、200曲以上のピアノ小品を残し、ショパン以降のピアノのためにどのような作曲をすればよいかを心得ていたコンポーザー=ピアニスト。華やかさ、可憐さ、そして繊細さをもつこのコンチェルトはまさにピアノを知り尽くしていたモシュコフスキならではの作品。ルビンシテインやシャルヴェンカに続き、生前には絶大な人気を誇りながらも現代では不当に忘れられた存在となっている名作に、ヨーゼフ・モーグが再評価の光を当てる!

|

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

ALTUS ALTUS

|

ALT 312

(CD)

\3000 →\2790 |

ついに真の姿を現した

ムラヴィンスキーのショスタコーヴィチ8番

ショスタコーヴィチ:交響曲第8番ハ短調Op.65 |

エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)

レニングラード・フィル |

これほどまでに凄かった。ムラヴィンスキーのショスタコーヴィチ8番、1982年盤が未亡人所蔵の音源から新マスタリング。ついに真の姿を現した

録音:1982年3 月28 日/レニングラード・フィルハーモニー大ホール(ライヴ)/ADD、ステレオ32bit

Digitally、Remastered、62’ 41”

衝撃のリリース。ムラヴィンスキー& レニングラード・フィルによる1982

年のショスタコーヴィチの交響曲第8 番といえば、空前の名演として他の録音を寄せつけない特別な存在となっていました。しかし発売当初から、ピッチの異常による音程の不安定とテンポの早まりが指摘されてきました。にもかかわらず演奏の凄さが問題を凌駕して不動のベスト盤に君臨し続けています。

その後、Russian Disc からピッチ修整盤がリリースされましたが、音質がイマイチだったためファンの満足を得られませんでした。さらにRegis

からもピッチ修整盤がリリースされましたが、ノイズリダクションのためか、生々しい迫力がそがれたような印象で、これも満足のいくものではありませんでした。

そうした不満を解消したディスクがついに登場します。未亡人所蔵の音源からAltus

が念入りにマスタリングを施し、フィリップス盤をも上回る生々しさに加え、ピッチを正したことで凄絶さが増して、ちょっと人間業とは思えぬ次元の演奏が蘇りました。

フィリップス盤 Altus盤

第1楽章 24’ 33” 25’ 48”

第2楽章 6’ 07” 6’ 24”

第3楽章 6’ 17” 6’ 35”

第4楽章 9’ 37” 10’ 06”

第5楽章 12’ 58” 13’ 44”

同一演奏ながら、全体で3 分、特に第1 楽章は1

分15 秒も長くなっています。その結果、重心はさらに下がり、厳しさ、音楽の巨大さが恐ろしいまでに迫ってきます。また第3

楽章での凶暴な速さと巨大なエネルギーは、ホールを破壊してしまうのではという凄さ。そして終結部の恐いまでの緊張感。これまでの1982

年盤も別格の存在でしたが、このAltus 盤はついに真なる奇跡の演奏を再現したと申せましょう。とにかく最初の音から金縛りにあったように動けなくなります。

ショスタコーヴィチの交響曲第8 番は1943

年に作曲、ムラヴィンスキーに献呈されました。同年11

月3 日にムラヴィンスキー指揮ソヴィエト国立交響楽団により世界初演。ムラヴィンスキーは生涯に36

回演奏し、6 種の録音が残されています。なかでも1982

年盤は、この曲のベスト演奏としてショスタコーヴィチ・ファンの至宝とみなされています。

|

| |

ALT 314

(CD)

\3000 →\2790 |

ムラヴィンスキー& レニングラード・フィル/

ベルゲン・ライヴ〜チャイコフスキー:交響曲第5番

(1)モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」序曲

(2)プロコフィエフ:「ロミオとジュリエット」組曲第2番Op.64(全7曲)

(3)チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64 |

エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)

レニングラード・フィル |

INA(フランス国立視聴覚研究所)でまたも発見!やはりムラヴィンスキーは凄い。

幻の1961年ベルゲン・ライヴが日の目を見た、プロコフィエフの「ロミオとジュリエット」組曲第2

番は何と全曲

録音:1961年5 月29 日/ベルゲン音楽祭(ライヴ)/ADD、モノラル、32bit

Digitally、Remastered、76’ 28”

ムラヴィンスキーとレニングラード・フィルが、1961

年5 月にノルウェーのベルゲンで行われた音楽祭に出演した際のライヴ録音が日の目を見ました。これまで一度だけ怪しげな海賊盤で出たことがあるそうですが、編集も製盤も粗悪で、ムラヴィンスキーの真価を伝えていませんでした。今回ついにラジオ・フランスで使用したオリジナル放送マスター音源からの復刻!いずれもムラヴィンスキーの十八番ですが、演奏は冴えに冴えていて興奮。モーツァルトの狂気すら感じさせる「フィガロの結婚」序曲、親しみやすいメロディをここまで緊張感あふれるものにできるのかと感じ入る「ロミオとジュリエット」組曲第2

番をムラヴィンスキーにはめずらしく全7 曲が収められているのが大変貴重。推進力と音楽の大きさに圧倒されるチャイコフスキーの交響曲第5

番と、夢のひとときを満喫できます。モノながら大変良好な音質です。

|

GRAND SLAM

|

GS 2129

(CD)

\2500→¥2290 |

ブラームスのドッペル、ドヴォルザーク「新世界より」の豪華組み合わせ!

(1)ブラームス:

ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲

イ短調 Op.102

(2)ドヴォルザーク:交響曲第9番 ホ短調 Op.95「新世界より」 |

ブルーノ・ワルター(指揮)

コロンビア交響楽団

(1)ジノ・フランチェスカッティ(ヴァイオリン)

ピエール・フルニエ(チェロ) |

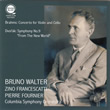

大好評、ワルターの2トラック、38 センチ、オープンリール・テープ復刻、ブラームスのドッペル、ドヴォルザーク「新世界より」の豪華組み合わせ!

録音: (1)1959 年11 月20 日、ハリウッド、アメリカン・リージョン・ホール(セッション) (2)1959

年2 月14、16、20 日、ハリウッド、アメリカン・リージョン・ホール(セッション)/ステレオ

使用音源:Private archive(2トラック、38

センチ、オープンリール・テープ)

■制作者より

大好評、ワルター/コロンビア響の2 トラック、38

センチ、オープンリール・テープ復刻シリーズの最新盤は、生前熱い友情で結ばれた2

人の作曲家の傑作、ブラームスの二重協奏曲(フランチェスカッティ、フルニエ)とドヴォルザークの「新世界より」を組み合わせました。音質に関してはこれまで同様、原音の持つ響きを忠実に再現しています。なお、解説書には日本の作曲家・橋本國彦がヨーロッパ滞在中に遭遇した、ワルターの演奏会の模様を綴った短い印象記を掲載しています。(平林 直哉) |

<国内盤>

<映像>

C MAJOR(映像) C MAJOR(映像)

|

72 9604

(Blu-ray)

\5800 →\5390 |

マーラー・チクルスVol.4/パーヴォ・ヤルヴィ

マーラー:交響曲第7番「夜の歌」、交響曲第8番「千人の交響曲」

特典映像:パーヴォ・ヤルヴィ、マーラー交響曲について語る

(第7番&第8番) |

パーヴォ・ヤルヴィ(指揮)

フランクフルト放送響(hr 交響楽団)

エリン・ウォール(ソプラノ)

アイリッシュ・タイナン(ソプラノ)

アンナ・ルチア・リヒター(ソプラノ)

アリス・コッテ(メゾソプラノ)

シャルロッテ・ヘレカント(メゾソプラノ)

ニコライ・シューコフ(テノール)

ミヒャエル・ナジ(バリトン)

アイン・アンガー(バス)

リンブルク大聖堂児童聖歌隊

ヨーロッパ合唱アカデミー

チェコ・フィルハーモニー合唱団 |

72 9508

(2DVD)

\5200 →\4790 |

マーラー:交響曲第7 番、第8 番パーヴォ・ヤルヴィ&フランクフルト放送交響楽団による全集シリーズ第4

弾!

収録:2011 年(第7番)、2013 年(第8番)ラインガウ音楽祭ライヴ/映像監督:ミケーレ・チニセルリ

(Blu-ray)画面:16:9 HD、音声:DTS-HD MA

5.1、PCM ステレオ、字幕:第8 番/ 英独仏西韓中日(言語:羅独)、ボーナス/

独韓、日本語(言語:英)、リージョン:All、本編:164分/ボーナス:19分

(2DVD)画面:16:9 NTSC、音声:DTS5.1、PCM

ステレオ、字幕:第8 番/ 英独仏西韓中日(言語:羅独)、ボーナス/

独韓、日本語(言語:英)

リージョン:All、本編:164 分/ボーナス:19

分

C-major レーベルよりリリースされている、パーヴォ・ヤルヴィ&フランクフルト放送交響楽団によるマーラー・チクルスの第4

弾は、交響曲第7 番「夜の歌」、第8 番「千人の交響曲」。パーヴォは、マーラーの交響曲の中でも第7

番が特に好きだということ。一般的には演奏される機会は他の曲と比べると少ないですし、マンドリン、ギター、カウベルなど新しい楽器を取り入れ、全体としては見通しが効かず、理解しにくいとされています。しかしパーヴォはこの作品を世に出したマーラーの姿勢に共感し、“私はやりたいことをやる”

というスタンスが大変気に入っており、ある種の前向きさを感じると言っています。それはパーヴォの演奏にもあらわれており、マーラーが作品に託した輝きを明確にし、パーヴォの透徹した視点が、複雑な構成をもつ作品に道筋を与えています。

一方第8番は、パーヴォは悪夢だと表現しています。実際に「千人の交響曲」と呼ばれ、ステージには300人ほどが並び、映像でみると圧巻の迫力。パーヴォは『“壮大な5

番”、“悲劇的な6 番”、“辛辣な7 番” そして8

番で元に戻った。過去の成功のバラマキだと批判する人もいるが、そうではなく告白と救済というテーマをもとに、マーラーはありのままに愛されることを望んだ、それを表現した作品である』と語っています。

パーヴォは第2 部の救済というテーマを宗教的なものではなく、マーラーの母親、アルマ、グレートヒェン、関係する女性に無条件の愛を求めた個人的な視点をクローズアップした解釈で、女声、男声、少年合唱を巧みに使い感動的に聴かせています。

|

|

|

![]()