AEON AEON

|

MAECD0535

(2CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\4000+税 |

この名盤をあらためて日本語解説付でお届け

テディ・パパヴラミ(ヴァイオリン)

バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタとパルティータ(全6編)

1.無伴奏ソナタ 第1番 ト短調 BWV1001

2.無伴奏パルティータ第1番 ロ短調 BWV1002

3.無伴奏ソナタ 第2番 イ短調 BWV1003

4.無伴奏パルティータ第2番 ニ短調 BWV1004

5.無伴奏ソナタ 第3番 ハ長調 BWV1005

6.無伴奏パルティータ第2番 ホ長調 BWV1006 |

テディ・パパヴラミ(ヴァイオリン) |

2016年春には自伝の邦訳版も発売!

パパヴラミの孤高の名演の結晶たる無伴奏全曲、国内流通仕様で「フランスの“いま”を代表する名手」となりつつあるアルバニア出身の異才パパヴラミ。

Alphaからの最新盤でも、バルトークの超・重要作を惚れ惚れするような高貴さであざやかに弾ききってみせ、クリヴィヌの指揮と確かな競演をくりひろげていました。

2016年4月には、かつて2013年にフランスで出版された自伝がついに邦訳版で登場することに(藤原書店)…今回はそのパパヴラミがaeonレーベルに刻んできた名盤群のうち、今まで国内仕様で流通がなされていなかった不滅の傑作録音=バッハ無伴奏全曲をあらためて日本語解説付でお届けいたします!

なにしろパパヴラミは無伴奏録音に一家言ありの人で、パガニーニ『24の奇想曲』を全曲ライヴで収録してみせたり、バルトークの無伴奏ソナタのかたわらバッハの鍵盤協奏曲から自ら編曲した無伴奏曲を録音したり、はたまたドメニコ・スカルラッティの鍵盤ソナタを10数曲ヴァイオリンひとつで弾いてみせたり...と驚くべき技で私たちを仰天させてきたのですが、このバッハ録音は彼が「まごうことなき正統派」として深い音楽感性を誇っているからこそ、そうしたことが可能だったのだ...とあらためて実感させる充実内容。

今こそ聴きたい逸品なのです。 |

ALPHA ALPHA

|

Alpha608

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

シェイクスピアの『テンペスト』〜

マシュー・ロックの劇音楽を中心に、17世紀と現代とのあいだで〜

ロック:劇付随音楽「テンペスト」より

パーセル:アンセムZ.15・24・36、讃歌Z.135

ドラーギ:劇付随音楽「テンペスト」〜

不思議な精霊たちの踊り

マルタン:「アリエルの歌」〜『テンペスト』による

エルサン:「堕ちる星」

ハート:劇付随音楽「テンペスト」〜ドリンダの歌

ペクー:「空想上の連祷のために」 |

シモン=ピエール・ベスティオン指揮

アンサンブル・ラ・タンペート(古楽器使用)

シャンタル・サントン=ジェフリ(S)

リュシル・リシャルド(Ms)

ブリュノ・ル・ルヴリュール(C-T)

ユ・シャオ(T)

リザンドロ・アバディ(Bs) |

21世紀型のシェイクスピアは、古楽を大前提として「いま」との距離感で遊ぶもの。侮りがたい最前線ドラマ!21世紀に入る頃から、新時代の古楽名盤を続々と生んできたAlphaが今、さらなる新境地へ…

クリスティ、インマゼール、クリヴィヌ、パパヴラミ、ベルチャSQなど世界的演奏家たちが続々新譜新契約するなか、昔から自家薬籠中の古楽探求系もますます充実!

この「テンペスト」は、シェイクスピアが生涯最後に一人で台本執筆のうえ上演にこぎつけたあと、歿後しばらく上演が途絶え、王政復古期に音楽を交えた舞台作品として復活上演された頃を見据えての企画。コンテンポラリーダンスとのステージが企画の根幹にあるのですが、音楽が絶妙故アルバム化に!17世紀半ばの蘇演時につけられたロックの傑作を軸に、ドラーギやパーセルら同時期の作品からも引用を交えつつ、それでは終わらない——

超自然の響きだの不思議さを感じる音も出てくる劇だけに、エルサンやペクーら現代作曲家たちの名品、近代スイスの名匠マルタンの逸品などからも引用があり、21世紀の私たちの感性そのまま、シェイクスピア作品に潜む古めかしさと驚きを双方体感できるアルバムに仕上がっているのです!

解説解題も充実(日本語付)、演奏陣にはル・ポエム・アルモニークのル・ルヴリュールやAlphaおなじみ鬼才打楽器奏者ミシェル・クロードら腕利き揃い。これぞ最前線です! |

| |

Alpha300

(2CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\4000+税 |

あの大型シリースから『ブランデンブルク』6曲だけを抽出!

カフェ・ツィマーマン

バッハ:ブランデンブルク協奏曲(全)

1. 協奏曲 第1番 ヘ長調 BWV1046

(Alpha181)

2. 協奏曲 第2番 ヘ長調 BWV1047

(Alpha137)

3. 協奏曲 第3番 ト長調 BWV1048

(Alpha048)

4. 協奏曲 第4番 ト長調 BWV1049

(Alpha071)

5. 協奏曲 第5番 ニ長調 BWV1050 (Alpha013)

6. 協奏曲 第6番 変ロ長調

BWV1051(Alpha168) |

パブロ・バレッティ(vn)&

セリーヌ・フリッシュ(cmb)指揮

カフェ・ツィマーマン(古楽器使用)

ハンネス・ルクス(tp)

トビアス・ミュラー(hr)

ミヒャエル・フォルム(bfl)

ディアーナ・バローニ(tfl)

グイード・バレストラッチ(vg)

ディルク・ベルナー、

アンナ・フォンターナ(cmb)他 |

Alphaの新編成シリーズ、なんと絶妙な組換え盤!

新インタビュー訳付、ブランデンブルクのみ抽出2枚組新たなディレクターを迎えて心機一転、春先頃から目に見えてプレゼンテーションも変わってきた(そして、これはこれで痛快なまでに美しくエキサイティングな)新生Alphaレーベル!ですが、長らくプレスが切れていた過去盤の見直しも進んでおり、新ジャケットで再登場する見込みの貴重盤も…そうしたシリーズ中には編成を組み替えて、全く新しい魅力あるパッケージに生まれ変わるものも出てくるもよう。

まっさきに注目すべきはこれ!

フランス随一の古楽器演奏集団カフェ・ツィマーマンが、6枚のアルバムにわたり録音してきたバッハの協奏曲・組曲集『さまざまな楽器による協奏曲』シリーズから、6枚それぞれに1曲ずつ収録されていたバッハ不朽の名品『ブランデンブルク協奏曲』の6曲だけを抽出!

美しいDigipackで新たな2枚組アルバムとして世に送り出してくれました。新装盤登場にさいしては新たにインタビューがあり、解説書に掲載(全訳付)!

初出時には、従来の録音とは一線を画すスリリングな新鮮さや徹底した演奏スタイル分析の結実が高く評価されましたが、今あらためて聴いても独特の存在感が全く健在であることに驚きます。

ナチュラル金管、凄腕リコーダーやトラヴェルソ、第6番での中低音の味わい、絶品自然派録音...Alphaならではの魅力炸裂な『ブランデンブルク協奏曲集』、改めてご注目を!

|

| |

Alpha309

(2CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\4000+税 |

新装版で復活…!

ブランディーヌ・ランヌー

ラモー:クラヴサンのための作品集〜

1724年と1728年、二つの重要曲集〜

《CD I》

『クラヴサンのための第2曲集』(1724)

〔鳥のさえずり、リゴドン、タンブラン、やさしい嘆き、

つむじ風、一つ目巨人、他〕

《CD II》

『クラヴサンのための新しい曲集』(1728)

〔三本の手で、勝ち誇る女、未開地の人々、めんどり、

エンハーモニック、エジプトの女、他〕 |

ブランディーヌ・ランヌー(クラヴサン[=チェンバロ]) |

バッハ録音でも絶賛された実力派ランヌーの出世作、最も大事な部分2枚がAlphaから新装版で復活…!

カフェ・ツィマーマンのブランデンブルク同様、こちらも長らくプレスが切れていた別の盤からの「ぜひともこうしてほしかった!」と思わずにはおれない絶妙再編成盤——もっとも、こちらの原盤はZig-Zag

Territoires(Alpha創設者J-P.コンベが「最も気になる同業者」と言っていたレーベルです)、初期の傑作BOXのひとつ、フランス新時代の超・実力派クラヴサン奏者ランヌーによるラモー鍵盤曲集の全曲録音から。ラモーという人物の存在感を一躍高めた1724年のクラヴサン曲集と、その圧倒的な人気を受けての1728年の「新しい曲集」をそれぞれ1枚ずつ全曲収めた、手に取りやすい決定的名盤2枚組なのでございます。

リリース時から英仏の批評誌が絶賛を寄せ、同時期に発売されたアレクサンドル・タローのピアノ演奏によるラモー名盤とも並び称された新・定盤ながら、ZZTの全曲盤は久しくプレス切れ。その後フォルクレ(レコ芸特選・プレス切れ)やバッハの名盤群でも独奏者としてますます存在感を強めていったランヌーの代表的名盤とも言えるこの「お国もの」が、最も重要な2集の全曲をじっくり聴き愉しめるかたちでついに新装再登場してくれたことは、全世界の明敏なバロック・ファンにとってなんと歓迎すべきことでしょう!

こちらも新たなインタビューあり(全訳付)、待望すぎる新リリースです。お見逃しなく!

|

| |

ALPHA 202

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

ヴィオラ・ダ・ガンバとフォルテピアノ

〜18世紀、ベルリン楽派の作曲家たち〜

1. グラウン:トリオ ハ長調

Wendt87〜

鍵盤楽器、ヴィオラ・ダ・ガンバと通奏低音のための

2. C.P.E.バッハ:ソナタ ニ長調

WQ71

(原作:鍵盤とヴァイオリンのためのソナタ)

3. C.P.E.バッハ:シンフォニア

イ短調 WQ156

(原作:2挺のヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ)

4. ベルリン楽派(伝ヘッセ):ソナタ

ニ長調

(公女アマーリエの蔵書より

写本番号565)

5.C.P.E.バッハ:ソナタ ハ短調 「多血質の人、憂鬱質の人」WQ161-1

(原作:2挺のヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ) |

リュシル・ブーランジェ(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

アルノー・ド・パスクアル(フォルテピアノ)

ロラン・スチュワート(フォルテピアノ)グラウンのみ |

交錯する新旧の楽器。フォルテピアノとガンバによる特上の音空間を、フランス生粋の古楽奏者ふたりと。

時は18世紀中頃、所はドイツ、プロイセン王国。フリードリヒ大王の居城サンスーシーーこの宮殿では、新たに"発明"されたばかりのピアノという楽器(フォルテピアノ)と、すでに他の地域では廃れかかっていた古参の楽器ヴィオラ・ダ・ガンバが、どちらも独特の人気を誇っていました。広く知られている通り、大王の宮廷にはC.P.E.バッハ、グラウン、ヘッセらよりすぐりの作曲家たちが集い、彼らの手にかかるやいなや、これら新旧の楽器が驚くべき調和をみせるのです。

さすがは古楽レーベルAlpha、その演奏陣に、チェロやコントラバスよりも先にガンバを弾きはじめたというブーランジェ、ピアノより先にチェンバロに親しんでいたというド・パスクアルの二人を迎えるとは——

チェンバロを知ったのちフォルテピアノに親しんだド・パスクアルのしなやかな演奏をはじめ、「発明者」クリストフォリと、大王の宮廷で愛されていたジルバーマンによる2種類の銘器が聴けるのも嬉しいところ(前者の音色はよりチェンバロに、後者のそれはよりピアノに近い音)。それがヴィオラ・ダ・ガンバの渋い響きと溶け合い、初めて聴くかのような心地よい空間を創り出します。

何度も眺めたくなるようなジャケット写真は、これもまた新生Alphaならでは——音質極上、このレーベルの名に恥じない逸品! |

| |

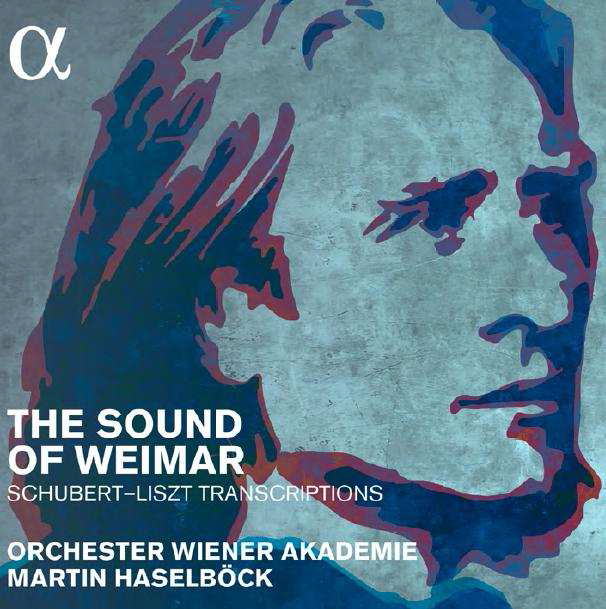

Alpha471

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

NCAの好企画、ALPHAで継続!

マルティン・ハーゼルベック指揮&ウィーン・アカデミー管

リスト:シューベルト作品管弦楽編曲

①騎士の行進曲

(『二つの個性的な行進曲』D.888より)

②葬送行進曲(『六つの大行進曲』D819/op.40より)

③ハンガリー風行進曲(『ハンガリー風ディヴェルティスマン』D818/op.54より)

④ 『さすらい人幻想曲』D760/op.15〜 ピアノと管弦楽のための

〜リスト自身による作品〜

⑤二つの葬送頌歌 S.112(死者たち/夜)

⑥風にはためく王の旗 〜十字架讃歌

S.185

(世界初録音)

|

マルティン・ハーゼルベック指揮

ウィーン・アカデミー管弦楽団

(古楽器使用)

ゴットリープ・ヴァリシュ

(フォルテピアノ/

J.B.シュトライヒャー1851年製オリジナル) |

NCAでの名企画に、なんとAlphaでさらなる続編が!!

管弦楽家リストを、当時の楽器・奏法・音響環境で...

ロト&レ・シエクル、クルレンツィス&ムジカエテルナ、あるいはインマゼール、ヘレヴェッヘら巨匠勢…時代考証型の演奏で後期ロマン派以降の音楽に迫ろうとするオーケストラや指揮者が増えつつある近年ですが、使用楽器への徹底したこだわりだけでなく、オーケストラの規模や演奏会場の音響環境にまで意識を向けて活動しているハーゼルベック&ウィーン・アカデミー管の快進撃は、19世紀半ばにオーケストラ音楽の概念を静かに塗り替えていったひとりであるリスト作品の演奏解釈において、地に足の着いたポテンシャルの高い演奏を通じ、圧倒的な成果をあげました。

完全解説訳付で相次いで日本発売されたNCAレーベルの名盤群に続き、なんと彼らは(第1弾録音がレコ芸準特選に輝いたベートーヴェン交響曲集に続き)Alphaでこのプロジェクトを継続!

シューベルト作品の編曲、とくに「さすらい人幻想曲」の驚くべき協奏的編曲を中軸に据えたこの新録音で、「交響詩以外」のリストの音世界へと迫ります。

演奏会場は、リストが音楽監督として指揮をしていたヴァイマール宮廷楽団と同じ員数、その演奏会場だった宮廷劇場と同じ音響環境にあわせたというライディング(リストの生地!)のリスト・センター音楽堂での収録。解説訳付、お見逃しなく!

|

| |

Alpha959

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2500+税 |

これがなんとも美しく爽やかで貴族的なんです・・・

ヴェルサイユ宮殿の大噴水

〜ルイ王朝と歌い手たちの文化〜

シャルパンティエ:①『テ・デウム』より

前奏曲・二つの楽章

リュリ:

②『ファエトン』より シャコンヌ

③『アルミード』より パサカーユ

④『プシュケー』より序曲

⑤『町人貴族』より トルコ人の儀式への行進

⑥エール

⑦『アマディス』より シャコンヌ

ロワイエ:⑧『ピュリュス』より

エール

ルクレール:⑨『シラとグロキュス』より

序曲・第5幕第2〜3場

カンプラ:⑩『タンクレード』より

第4幕第1場・第5幕第1場

ラモー:⑪『ダルダニュス』より

序曲・シャコンヌ・タンブラン・全員の合唱

※すべてAlphaの別アルバムより再録

Alpha952・074・016(以上国内盤あり)・

951・953(以上国内盤未発売)・

958・960(以上2015年秋以降に発売予定) |

ヴァンサン・デュメストル指揮

ル・ポエム・アルモニーク/

カフェ・ツィマーマン/

スキップ・センペ指揮

カプリッチョ・ストラヴァガンテ/

マイクル・グリーンバーグ指揮

レザンファン・ダポロン/

セバスティアン・エラン指揮

Ens.レ・ヌヴォー・カラクテール/

オリヴィエ・シュネーベリ指揮

Ens.レ・タン・プレザン&

レ・シャントル・エ・パージュ/

ラファエル・ピション指揮

Ens.ピグマリオン(すべて古楽器使用) |

フランス古楽界の牙城ヴェルサイユ宮殿のプロジェクト

手頃な抜粋版で、ルイ王朝時代の宮廷芸術を堪能!

こちら、実は現在ヴェルサイユ宮殿の噴水をテーマに、現地で売られている観光系アルバムのようなものではあるのですが、客観的にアルバムとして聴いてみると実に美しい内容なので、せっかくですから簡易な日本語解説つきで発売してみることにいたします。

今回のテーマは、フランス王室で生まれ、王室とともに発展していった「フランス・オペラの展開」。いわばヘンデルやラモーの合奏曲のように、メロディアスな協奏曲にも通じる聴きやすい音作りの音楽が多く、いわゆるベルカント以降の「オペラ」とは一味違う、古楽系ならではの魅力に満ちた世界...しかも本盤は大半が序曲などオーケストラ楽曲で固められていて、この種の音楽にはじめて触れてみる人にも接しやすい作りになっています(その点、試聴機や店頭演奏向けかも)。

王室まわりの作曲家たちには、演奏習慣の変化に伴い今やほとんど作品が演奏されることのなくなってしまった人も多いにもかかわらず、現代最高の弾き手たちが改めて復権させようと選りすぐった名品だけに、どれをとっても作曲家の知名度にかかわらず絶妙な仕上がり...シャルパンティエの有名な「テ・デウム」前奏曲とともに始まり、宮廷の華やぎを静かに伝える逸品群。

国内仕様未発売盤が大半というのもセールスポイントです! |

| |

Alpha961

(3CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\4800+税 |

太陽王ルイ14世、その豪奢な宮廷音楽

〜私室の調べ、礼拝堂の響き〜

CD①

リュリとシャルパンティエの『テ・デウム』

(Alpha952)

CD②

デュモン:王室礼拝堂のためのグラン・モテ集(Alpha069)

CD③

ヴェルサイユ 魔法の島(Alpha016)

〔ランサ゛ール、ダングルサ゛ール、ル・ルー、カンゴ゜ラ、

シャンザ゛ギエール、L.クーゴ゜ラン、F.クーゴ゜ラン、シレ〕

※上記3アルバムのBOX化 |

①ヴァンサン・デュメストル指揮

ル・ポエム・アルモニーク(古楽器使用)、

カペラ・クラコヴィエンシス

②フレデリク・デザンクロ(org)指揮

Ens.ピエール・ロベール(古楽器使用)

③スキップ・センペ指揮 カプリ |

ルイ14世時代の音楽、もっと深く聴きたい方に…!

王室礼拝堂の豪奢な音楽と、私室の音楽の密やかさ。こちらはもう少し本格派の組換え盤…Alphaレーベルが昨年までに(←すごい!)リリースしてきた名盤群から傑作を厳選、3枚のアルバムを通じてルイ14世の豪奢な日常生活に迫ろうという内容。冒頭なにより華やかなのは、ルイ14世の大病からの回復を祝って国をあげての祝賀ムードが続いた17世紀末、王室音楽総監督リュリが作曲した、トランペットと打楽器の響きが豪奢をきわめる『テ・デウム』と、同じ題によるシャルパンティエの傑作!

ル・ポエム・アルモニークの拡大編成にはナチュラル・トランペットの名手マドゥーフ兄弟も加わっているうえ、合唱は『レコード芸術』特選に輝いたバッハ・モテット集の歌唱陣カペラ・クラコヴィエンシスという申し分ない布陣での超・名演!そのリュリやシャルパンティエの大先達で、この種の壮大な合奏つき教会音楽(グラン・モテ)の発展を支えた偉大な名匠デュモンの作品集(CDII)は、2005年の周到な楽譜校訂をへて、かつての古楽器録音とも一線を画した新解釈で丁寧に作品の本質に迫った名盤!

そして3枚目はフランスのPCゲームに異才スキップ・センペの一党が音楽をつけたさいの精巧なサウンドトラックで、名手たちが奏でるヴィオールやクラヴサンの小品を通じ、王家の私室での音楽をたっぷり楽しめる1枚...どれも日本語解説付でじっくり聴きたい名盤なのです。 |

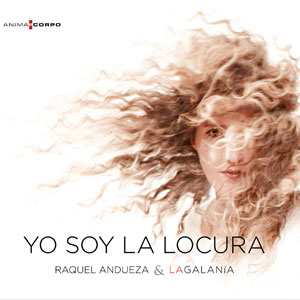

ANIMA E CORPO ANIMA E CORPO

|

AeC001

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

YO SOY LA LOCURA

アンリ・デュ・バイイ(?-1637):①わたしは狂気

ベネデット・サンセヴェリーノ

(生歿年不詳、1620-22ごろ活動):

②私のことをお忘れになった

フアン・イダルゴ(1614-1685):③愛することはただ

ホセ・マリーン(1619-1699):

④もう考えないでおくれメンギーリャよ

⑤両の瞳よ、私を蔑んでいるからには

⑥アモールよ、とどのつまりは

ルーカス・ルイス・デ・リバヤス(1626-?):

⑦エスパニョレータス

ジャン=バプティスト・リュリ(1632-1687):

⑧わかっている、私が死にかかっているのは

ガスパル・サンス(1640-1710):⑨フォリアス

作者不詳(17世紀):

⑩マリサパロス ⑪あなたの美貌を、ご婦人よ

⑫不在 ⑬あなたの瞳は ⑭おお、ベヌスよりも

⑮船は浜にあって

※曲順:①⑩④②⑨⑤⑥⑪⑧⑦⑫⑬⑭⑮③ |

ラケル・アンドゥエサ(ソプラノ)

ヘスス・フェルナンデス・バエナ

(テオルボ)

ピエール・ピツル(バロックギター) |

静々と、カリスマ的魅力。スペイン古楽界の新旗手が独特の声でしっとり歌いこなすラテン古楽に、陶然...

スペイン古楽をもうひとつ——こちらは新規取扱レーベルAnima

e Corpo(アニマ・エ・コルポ)初のご案内!

このところGlossaやZig-Zag Territoires、Naxosなどで名前を見かける機会がぐんと増えたスペイン古楽界の名歌手、ラケル・アンドゥエサが立ち上げた個人レーベルの、記念すべき第1弾アルバムでございます(今年、第5弾がリリース予定…他も徐々にお知らせいたします!)。

すでに2016年の単独来日が決定しているこの異才歌手、単にラテン的にパッショネイトな歌い込みをするタイプではなく、なにしろ囁くような弱音がとてつもなく美しい——変幻自在、リュート伴奏だとさながらスペインのダウランドか、と思うような、この言語圏の人々の(情熱一辺倒ではない)細やかな感性をありありと印象づけてやまない歌い口が、たまらないのです。

ふだん見過ごされがちな「スペイン語圏のバロック」に光をあて、フランスの歌曲レパートリーにも潜んでいるスペイン語系の歌も拾いながら、絶妙の選曲でバロックの「くるおしさ」を描き出してゆく——バロックギターとテオルボ、撥弦楽器ふたつのシンプルな伴奏もぴたりとハマる、自然派録音も美しく。

秋へ向けて、しっとり聴き込みたい1枚なのでございます。 |

ARCO DIVA ARCO DIVA

|

UP0150

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

① モーツァルト:クラリネット五重奏曲 イ長調

KV581

② ベートーヴェン:

弦楽四重奏曲第10番 変ホ長調

op.74「ハープ」 |

マルティヌー四重奏団

ルボミール・ハヴラーク(vn1)

リボル・カニカ(vn2)

ズビニェク・パジョウレク(va)

イトカ・ヴラシャーンコヴァー(vc)

ラディスラフ・ルージチュカ(cl) |

静かに塗り替えられてゆく「古典」の名演の数々。

中欧最前線、上質の珈琲のように、何度も再訪したい名演ハプスブルク帝国やドイツ、ソ連=ロシアなど大国のあいだで自国のアイデンティティを守ってきたチェコという国には、室内楽ですぐれた実績をあげてきた名手・名団体が多々。ドヴォルザークと同じ頃に活躍したボヘミア四重奏団に遡る、プロ室内楽奏者の確かな伝統は、今もなお脈々と受け継がれているのです。

個々の奏者の個性を大事にしながら、「聴きあう」名演に出会いやすいのが、そうしたチェコの演奏家たちによる室内楽録音…この国の最前線をゆく名手たちが集うArco

Divaレーベルからも、何度も聴き深めたい逸品が続々とあらわれています。

とりわけ注目したいのが、プラジャークSQやパノハSQなどと同じく1970年代に創設された老舗・マルティヌーSQの新録音群——ドヴォルザークが「アメリカ」(第12番)のあと作曲した晩年の四重奏曲2作(UP0133・『レコード芸術』準特選)でも示された、確かな形式感覚・造形美を浮き彫りにするセンスが光るこのアルバムでは、ソリストとしても国際的な活躍をみせる名室内楽奏者ルージチュカの美音も艶やかに、確かな共感に満ちた傑作2編の名演をじっくり味あわせてくれます。

これぞ、チェコ室内楽の頼もしさ...上質の珈琲のように、いつでも安心して両作曲家の世界に浸らせてくれる1枚です! |

CALLIOPE

|

CAL1526

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

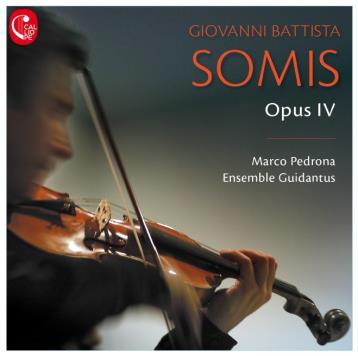

ジョヴァンニ・バッティスタ・ソミス(1686-1763):

ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ集

Op.4(1726年パリ刊)より〜

コレッリとフランスを繋ぐ、

トリノ宮廷の匠〜

1. ソナタ 第11番 ニ長調

2. ソナタ 第3番 ト長調

3. ソナタ 第10番 ト長調

4. ソナタ 第1番 ニ長調

5. ソナタ 第9番 ヘ長調

6. ソナタ 第4番 ハ長調

7. ソナタ 第5番 ニ短調

8. ソナタ 第8番 ヘ長調

9. ソナタ 第7番 ハ長調 |

マルコ・ペドローナ(ヴァイオリン)

Ens.グイダントゥス

クラウディア・ポーズ(チェロ)

ピエロ・バルバレスキ(チェンバロ)

シルヴィオ・ロージ(テオルボ、バロックギター) |

コレッリの弟子にして、フランス・ヴァイオリン奏法の祖。音盤の少なさを疑う精巧すぎる作品美が、いま甦る!

バロック系のヴァイオリン音楽を聴きはじめると、遅かれ早かれ、ローマの巨匠コレッリの魅力に気づくもの…あの端正な作品美で知られる大家が、実際には髪をふりみだし、汗みどろで熱演をくりひろげた凄腕ヴァイオリニストだったことも、多くのすぐれた門下生や追従者がいたことも、少し調べるとわかってきます。

さらに、実は遠くフランコ・ベルギー派にまでつながるフランス流儀のヴァイオリン奏法さえ、コレッリにまで遡れることも...

そこで鍵になるのが、現在のイタリア北部にあるトリノの都を中心に栄えたサヴォイア公国。

現在フランス領サヴォワ地方となっている地域まで所領に持っていた公爵家の楽団からは、プニャーニやルクレールなど、後年パリで活躍した名手が多く巣立ちましたが、その師匠としてさんざん名が挙がるにもかかわらず、めったに録音物に出会えないのが本盤の主人公ジョヴァンニ・バッティスタ・ソミス。

本盤に聴くソナタの数々は、端正なメロディを絶妙のリズムで刻みながら、聴き手をまったく飽きさせせないバロック後期の味わいたっぷり、コレッリ譲りのバランス感覚とあいまって、彼がいかに傑出した音楽家だったかをあらためて印象づけてやみません。

現代楽器使いながら古楽奏法に通じたイタリアの俊才ペドロ—ナと、古楽畑の逸材コンティヌオ奏者たちが、縦横無尽にその魅力を教えてくれる1枚...解説訳付です!

じわじわ蘇りつつあるジョヴァンニ・バッティスタ・ソミス

つい先日紹介したノフェリーニの新譜

わずか1ヶ月の間に2タイトルも出てくるというのは・・・「聴け」という啓示 |

|

|

ノフェリーニが奏でるソミスの"ソナタ

Op.2"!

ジョヴァンニ・バッティスタ・ソミス:

ヴァイオリンと通奏低音のためのソナタ

Op.2 |

ロベルト・ノフェリーニ(ヴァイオリン)

キアラ・カッターニ(チェンバロ)

|

イタリア・ヴァイオリン界の次代の盟主。ノフェリーニが奏でるソミスの"ソナタ

Op.2"!

ピリオド楽器、ガット弦、ピリオド・ボウの組み合わせによる"世界初録音"のパガニーニの「24のカプリース」(TC

781690)での名演が記憶に新しい、燦然と輝くイタリア・ヴァイオリン界の次代の盟主ロベルト・ノフェリーニ(1973−)。

バロック、古典派、ロマン派、そして近現代と幅広いレパートリーを誇るノフェリーニが、ドン・ニコラ・アマティ製作(1732年)の銘器で奏でるのは、ピエモンテ楽派の巨匠ジョヴァンニ・バッティスタ・ソミス(1686−1763)の「ソナタ

Op.2」!

コレッリを師に持ち、タルティーニの同世代で、プニャーニやジャルディーニを、さらにはフランスのルクレールも育成したコンポーザー=ヴァイオリニスト、ジョヴァンニ・バッティスタ・ソミス。パリのコンセール・スピリチュエルで自らの演奏が大絶賛を博すなど、イタリアの作風の発展、そしてイタリアとフランスを繋いだピエモンテ楽派の重鎮である。

1723年にトリノでソミス自身によって出版され、ヴィットーリオ・アメデーオ2世に献呈された「ソナタ

Op.2」は、自らの華麗で技巧的な演奏スタイルが反映された、コレッリの次の世代のイタリアを代表する傑作の1つ。

グリュミオーやアッカルド、ロマーノ、シュヴァルツベルグ、ヴェルニコフという錚々たる名匠たちにヴァイオリンを学び、モダン、ピリオドの両方を弾きこなすイタリアの次代の盟主ノフェリーニ。

その天衣無縫のヴァイオリンが、ピエモンテ楽派の巨匠ソミスの知られざる傑作を再び音楽史の表舞台へと導く!

ヴァイオリン:ドン・ニコラ・アマティ1732年製/チェンバロ:フレンチモデル2段鍵盤/マティアス・クラマー1986年製

※録音:2013年12月、サン・ジローラモ教会(バニャカヴァッロ、イタリア)

|

そしてガッティのあのアルバムの先頭がやはりこの人だった・・・ |

Glossa

GCD C80018

\2100 →\1890 |

エンリコ・ガッティの名盤、ピエモンテ楽派の音楽!

ピエモンテの真珠 〜 18世紀イタリアのヴァイオリン音楽

ジョヴァンニ・ロレンツォ・ソミス(1688−1775):ソナタ

イ短調 Op.1-1

ジョヴァンニ・バッティスタ・ソミス(1686−1763):ソナタ

ハ長調 Op.6-4

ガスパーレ・ジュゼッペ・キアブラーノ(1725−1802):ソナタ第3番

ヘ長調

フェリーチェ・ジャルディーニ(1716−1796):ソナタ第2番

ト長調 Op.31

ジョヴァンニ・バッティスタ・カナヴァッソ(1713−1784):

ソナタ第2番 ニ短調

ガエターノ・プニャーニ(1731−1798):ソナタ

変ロ長調 Op.6-1 |

|

エンリコ・ガッティ(ヴァイオリン)

アントニオ・モスカ(チェロ)

ジョルジオ・タバッコ(チェンバロ) |

バロック・ヴァイオリンの神様であり、ヴァイオリンの詩人、エンリコ・ガッティ。

名盤中の名盤として親しまれ続けている「17世紀後半イタリアのヴァイオリン芸術」(GCD

921206)の続編となる、18世紀イタリア、ピエモンテ楽派のヴァイオリン音楽をエンリコ・ガッティが奏でた名盤が遂に復活!

18世紀イタリア、トリノのサヴォア宮廷に集った音楽家たち。

ピエモンテ楽派の創始者と伝わるジョヴァンニ・バッティスタ・ソミス、弟のロレンツォ・ソミス、そしてジャルディーニやプニャーニなど、18世紀のイタリアにおいてヴァイオリン芸術を発展へと導いた重要な音楽家たちの「ソナタ」を、エンリコ・ガッティの艶やかで豊潤なヴァイオリンで

——!

※録音:1992年1月、サン・キアーラ教会(ブラ、イタリア)

|

|

GRAMOLA GRAMOLA

|

GRML98893

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ 第7番・第8番「悲愴」・第32番

1. ソナタ 第8番 ハ短調 Op.13「悲愴」

2. ソナタ 第7番 ニ長調 Op.10-3

3. ソナタ 第32番 ハ短調 Op.111 |

岡田佳子(p/スタインウェイDモデル) |

ブリュッセルで、ワルシャワで…欧州ベースで活躍中のピアニストの敏腕ぶりを見逃さないGramola、注目の1枚

楽都ウィーンの中心部に拠点をかまえるGramolaレーベルからは、オーストリアのみならず欧州各地で活躍しているさまざまな演奏家の「いま」を伝える逸品が続々登場するのですが、欧州ベースで演奏活動を続けている日本人奏者の名演にもふれる機会がしばしば。

ここにベートーヴェンの傑作3編を録音した岡田佳子氏は、パリでメシアン夫人イヴォンヌ・ロリオやアンヌ・ケフェレックについて学んだのち、ロンドンでマリア・クルチオに、ジュネーヴでニキタ・マガロフに、バルセロナでアリシア・デ・ラローチャに...と錚々たる名匠たちに師事し、ブリュッセルやワルシャワを拠点に多角的な活躍をみせてきた名手。

すでにCanyon Classicsなどからもモーツァルトの協奏曲など録音をリリースしていましたが、ここではベートーヴェンの王道名曲(悲愴)と初期の充実作(第7番)、晩年の深まりを象徴する最後のソナタ(第32番)とバランスの良い選曲で、この作曲家のソナタ芸術の進展を多角的に伝える確かな解釈を聴かせます。

モーツァルトにも通じる古典派然とした様式感から、リスト以後の近代音楽を予感させる晩期の境地へ——充実の1枚、お見逃しなく! |

| |

GRML99079

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

オーストリアのトランペット楽隊、

バロックから古典派へ、そして…

〜ビーバー、モーツァルト、ヴェーバー...〜

ビーバー:

①聖ポリカルプスに捧ぐ9声のソナタ

作曲者不詳(クロムニェジーシュ、1670年頃):

②5本のクラリーノ〔=トランペット〕とオルガンのためのソナタ

ハ長調

ドンニンガー:③音楽による海戦の想像図

シュタルツァー:④きわめて特殊な室内楽

フィクスルミルナー:⑤『カエサル・アウグストゥス』のための付随音楽

モーツァルト:⑥ディヴェルティメント

第6番

ハ長調 KV 188

サリエーリ:⑦ファンファーレ

第8番⑧同・第7番

ヴェーバー:⑨『魔弾の射手』の行進曲

⑩行進曲

作曲者不詳(ウィーン、19世紀前半):

⑪ファンファーレ 〜

4本のトランペット、2本のクラリネットとティンパニのための

シーダーマイヤー:⑫六つの当世風ファンファーレ

伝シーダーマイヤー:

⑬ドイツ騎士団行進曲 ⑭騎士団総長行進曲 |

シュヴァンタール・トランペット・コンソート(古楽器使用) |

意外な編成?否、古楽器演奏が伝統を解き明かすモーツァルトの秘曲真筆、ヴェーバーの行進曲…!

伝統ある音楽大国オーストリアは、昔から「ひそかな古楽先進国」。アルノンクールのウィーン・コンツェントゥス・ムジクスを筆頭に、ハーゼルベックのウィーン・アカデミーやレツボールの合奏団など世界的に知られた凄腕団体も続々、レゾナンツェン古楽音楽祭のような歴史ある催しでも確かな素地のあることを伺わせますが、それら第一線で活躍する名手も若手陣も本当に頼りになる意欲的企画を出してくるもので。ウィーン中心部に本拠を構えるGramolaレーベルのこの新譜の主役は、そうしたオーストリア古楽界の新旧世代が集う「ナチュラル金管集団」。

多数のトランペットにティンパニが加わる(一見異例と思われる)編成での音楽が、実は「王侯の音楽」としてオーストリアでは人気だったことを、入念な選曲で伝えてくれる好企画!

モーツァルトの作品表で異彩を放っているトランペットばかりのディヴェルティメントKV188も、17世紀のビーバー以来の伝統に連なる、そして後年のヴェーバーなどにも連なる名品だったと改めて気づかせてくれます。

押しが強くも人間味あるナチュラルトランペットの美音は、たんに華麗なだけでなく、弱音やユニゾンや和音のひとつひとつまで細やかなニュアンスが...

解説充実(日本語訳付)、19世紀初期ロマン派時代のオーケストラの響きへの理解も深まりそうな、痛快な逸品なのです! |

| . |

GRML99067

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

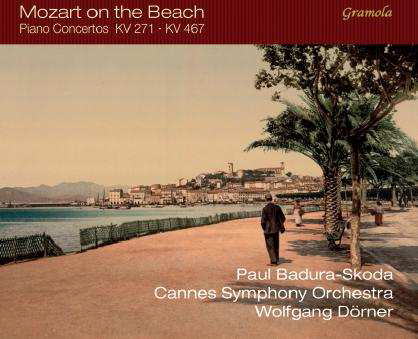

“浜辺のモーツァルト”

〜バドゥラ=スコダ、2015年カンヌでの最新録音〜

1. ピアノ協奏曲 第21番 ハ長調

KV467

2. ピアノ協奏曲 第9番 変ホ長調KV271「ジュノム」

3. グラスハーモニカのためのアダージョ

ハ長調

KV356/617a |

パウル・バドゥラ=スコダ

(ピアノ/スタインウェイ)

ヴォルフガング・ドルナー指揮

カンヌ地方管弦楽団

(カンヌ交響楽団) |

いまだ健在、深まりゆく音楽愛。

2015年2月にカンヌで収録された最新録音、作曲家最晩年の佳品とともに。

毎年のように来日、ステージでしか出会えない新たな音楽世界を私たちと共有してくれたウィーンの巨匠、パウル・バドゥラ=スコダ。昨年秋の来日が「日本での最後の公演」とのことですが、欧州ではその後も各地で着実に演奏活動継続、2015年秋以降のシーズンにも公演予定が入っています。

なお健在、年とともに深まりゆくその感性を日本では確かめられないのか...と思いきや、なんと幸いなことでしょう!

最後の来日より後、2015年2月のカンヌ公演と前後して、あの地中海に面した映画祭の街で最新のモーツァルト録音が収録されていたのです...!

それも協奏曲、中期と後期から1曲ずつ。最近バドゥラ=スコダが他のレーベルで、古楽器や現代楽器で「弾き振り」録音を続けてきたレパートリーではありますが、こうして聴くと指揮者がついていることで、確実な安定感のもと、あの自由闊達な稀有のピアニズムにより深く没頭できている感が

そうして紡ぎ出される天衣無縫のモーツァルト世界は、なんと比類ない喜びを私たちにもたらしてくれることでしょう!

巻末には最晩年のグラスハーモニカ作品を弾いた独奏トラックも収録(原文解説にはない、巨匠自身からの日本語解説用メッセージあり)。

限りない音楽愛の深まり、かけがえない最新録音です

|

| |

GRML99022

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

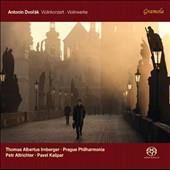

トーマス・アルベルトゥス・イルンベルガー(vn)

ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲

①ヴァイオリン協奏曲 イ短調

op.53

②ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンツェ

op.11

③ヴァイオリンと管弦楽のためのマズルカ

op.49

④ヴァイオリンとピアノのためのソナチネ ト長調

op.100

⑤スラヴ舞曲 第2番 op.46-2(クライスラー編)

⑥ユーモレスク op.101-7(クライスラー編) |

トーマス・アルベルトゥス・イルンベルガー(vn)

①②③ペトル・アルトリフテル指揮

プラハ・フィルハーモニア

④⑤⑥パヴェル・カシュパル(p) |

ウィーン新世代きっての俊才奏者、さらに続く快進撃隣国チェコの名匠は、ウィーンで技量を花開かせた頃。巨匠ブラームスを熱狂させ、その紹介でウィーン楽壇にじわじわと名を知らしめ、やがて全世界的に大作曲家として認知されるようになっていったドヴォルザーク。1870年代の名声の拡大は、彼の祖国チェコを投じ支配していたオーストリア帝国の首都の活況なくしては、語ることができません。その意味で、ウィーン楽壇の「いま」を切り開きつづけている若き多芸な名手イルンベルガーが、躍進期のドヴォルザーク屈指の名作であるヴァイオリン協奏曲に注目したというのは、象徴的にも思えます(ちょうど現在、ドヴォルザークがこれらの作品を書こうとしていた年頃に、イルンベルガー自身が近づきつつあることも大きいのかもしれません)。

プラハのカレル橋に弾き手がたたずむジャケット写真も雰囲気満点...そしてチェコ現代を代表する匠のなかの匠のひとり、ペトル・アルトリフテルの趣きゆたかな音作りがまた絶妙!

イルンベルガーの妙技についてはもう言うまでもありません。小品の演奏にもすぐれた彼らしく、併録のソナチネも味わいにあふれつつ瑞々しく、さらにクライスラーの編曲を2作盛り込んでみせるあたりも彼らしい周到さ。

DSD録音の魅力もありつつ、じっくり聴き深めていきたい1枚の登場です。

|

INDESENS! INDESENS!

|

INDE079

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

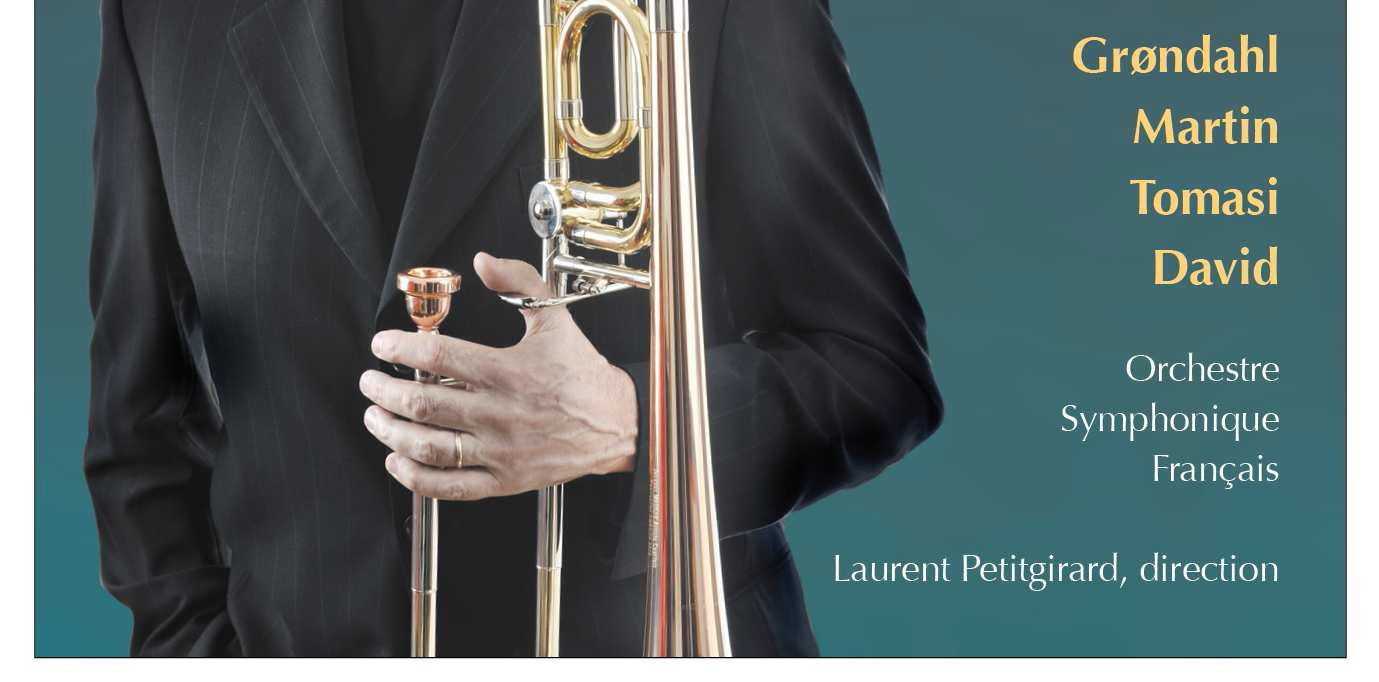

トロンボーン協奏曲 ロマン派から近代へ

1. グレンダール:トロンボーン協奏曲

2. マルタン:トロンボーンと管弦楽のためのバラード

3. トマジ:トロンボーン協奏曲

4. ダーヴィト:トロンボーン小協奏曲

変ホ長調

op.4 |

ジャック・モージェ(トロンボーン)

ローラン・プチジラール指揮

フランス交響楽団 |

「管の国」フランス随一のトロンボーン奏者が、限りない歌心と艶やかな美音で聴かせる傑作4編の多彩さ!

「管楽器の王国」フランスは、本当にどの管楽器にも死角なく名手がいる・・・トランペットのアンドレやオービエ、ホルンのカザレ、チューバのヴァルラン…ソリスト級の名手が新旧世代にさまざま存在するなか、トロンボーンの世界では古楽器系の名手たちもいつつ、現代楽器方面ではやはり才人ジャック・モージェの存在が群を抜いて目立ちます。

ここにお届けするのは、映画音楽などのシーンでも活躍をみせてきた職人肌のセンス抜群な作曲家=指揮者ローラン・プチジラールとの共演での、世界的に有名なトロンボーン協奏曲4編を集めたロマン派〜近代の傑作集!

グレンダールやマルタンなど両大戦間に活躍した大家の有名曲もさることながら、メンデルスゾーンの盟友ダーヴィトが乞われて書いた不朽のロマン派名品がまた美しい!スタイリッシュというより、いかに自然にトロンボーンという楽器から「うた」を引き出すか?がとてつもなく成功している、隅々まで美しい音色が聴かれる逸品といえるでしょう。

そしてそのことは、本盤唯一の「お国もの」であるトマジの協奏曲でも、最大限に発揮されている——スローカーやリンドンベルイとはどこか趣きの違う、これぞフランス・トロンボーン演奏の至宝というべき1枚!

日本語解説付でお届け致します、お見逃しなく! |

![]()