ALPHA ALPHA

|

Alpha227

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

ユーリ・マルティノフ(歴史的ピアノ)

ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱付」

〜リスト編曲によるピアノ独奏版〜

ベートーヴェン/リスト編:交響曲第9番ニ短調 「合唱付」

(ピアノ独奏版 1865年初出) |

ユーリ・マルティノフ(歴史的ピアノ)

使用楽器:

ブリュートナー1867年製オリジナル |

シリーズついに完結!リストのピアニズムと作品設計を「当時の響き」で蘇らせる快挙、究極はやはり「第九」に!自身もロシア・ピアニズムの伝統に連なる凄腕奏者でありながら、19世紀の作曲家がそれぞれ知っていた歴史的ピアノの響きと奏法にも専門的に携わり、同じ路線で究極の演奏解釈をめざしてきた大先達アレクセイ・リュビモフの門下でさらなる研鑽を重ねてきた才人ユーリ・マルティノフ。

その真価は近年、Zig-Zag Territoiresレーベルで相次いで録音されてきた、リスト編曲によるベートーヴェン交響曲のピアノ独奏版という決定的なレパートリーで強く音楽ファンのあいだに刻まれてきました(既刊4作は「レコード芸術」で必ず特選か準特選!)。

「運命」の綽名で知られる第5番を収めた第4集が今年前半にリリースされたところ、誰もが待ち望んでいた待望すぎる最終巻は来年早々に登場いたします!

まだ「音」もない状態ではありますが、Alphaレーベルへ移っての風格あふれるジャケットが早くも確かな期待値をそそる(それは「音」を聴く前の貴店のお客様にとっても同じはず!)...あの合唱パートをもピアノに織り込めた、1時間にもおよぶ編曲版をブリュートナー1867年製、つまりリストがこの壮大な編曲を完成させた頃のピアノで、マルティノフはどんな世界に紡いでゆくのでしょう?

過去盤同様、充実解説全訳付。新年早々、注目を集めずにおかない1作です! |

|

ALPHA 212

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

修道士ヴァイヒライン『音楽の祝宴』、

および17世紀ドイツ語圏の器楽作品さまざま

ヴァイヒライン:①ソナタ3番

イ短調

クーナウ:②ソナタ6番 変ロ長調〜

チャッコーナ(2台のチェンバロ用・編曲版)

ヴァイヒライン:③ソナタ11番

ロ短調

ベーム:④カプリッチョ ニ長調

ヴァイヒライン:⑤ソナタ9番

ニ短調

バッヘルベル:⑥チャッコーナ

ニ短調(2台のチェンバロ用・編曲版)

ヴァイヒライン:⑦ソナタ6番

ヘ長調

ケルル:⑧チャッコーナ ハ長調(2台のチェンバロ用・編曲版)

ヴァイヒライン:⑨ソナタ2番

ト短調

ムファット:⑩パッサカリア

ト短調 |

ソフィー・ジェント、トゥオモ・スニ(vn)

オリヴィエ・フォルタン(cmb/org/指揮)

アンサンブル・マスク(古楽器使用)

+スキップ・センペ(cmb/2台チェンバロ曲) |

修道士ロマヌス、ヴァイオリンを弾く。オーストリア後期バロックの豊饒さを実感、Alphaらしい「発見の喜び」

久々にAlphaらしい、古楽ど真ん中の”発見の喜び”を味あわせてくれる、ほれぼれするようなアルバムが登場——ロマヌス・ヴァイヒライン、17世紀オーストリアの修道士にして作曲家。

器楽の大家であるビーバーやシュメルツァーら、他のオーストリア・バロックの巨匠たちと肩を並べるほど力量を持っているにもかかわらず、その後の歴史のいたずらか、現時点での知名度ではまったく彼らに及んでいません(その作品のみごとに圧倒された異才ばグナール・レツボールが、SymphoniaレーベルでCD2枚を費やして作品紹介につとめたことも、積年の古楽ファンならご存知かもしれません)。

本盤には彼の作品1から選りすぐられた、重厚で渋みある弦楽ソナタが5曲!著名な巨匠たちの作品と見紛うばかりの逸品ぞろいです。それらと交互に収録されているのは、「カノン」で知られるパッヘルベルや大バッハの先任者クーナウら、気になる同時代の「名前だけは有名」な作曲家たちの鍵盤曲——それらがチェンバロで奏でられるさわやかさもたまりません。

うち3曲はチェンバロ2台用への編曲、その二人目のチェンバロ奏者は、かの大物スキップ・センペ!Ens.マスクの非の打ち所がない演奏も、天才技師ユーグ・デショーの息を飲むほど美しい自然派録音も、やはり名門Alphaならでは!と納得の一枚。

ジャケット美麗&解説訳付、試聴機にも映えそうな逸品でございます。 |

|

ALPHA214

(国内仕様盤)

\2900+税 |

モーツァルト:弦楽五重奏曲第3番 ハ長調 K515

ブラームス:弦楽五重奏曲第2番

ト長調 Op.111 |

ヴォーチェ弦楽四重奏団

セシル・ルーバン(ヴァイオリン)

サラ・ダイヤン(ヴァイオリン)

ギヨーム・ベケール(ヴィオラ)

リディア・シェリー(チェロ)

リズ・ベルトー(ヴィオラ) |

数々のコンクールの受賞歴を誇り、近年活躍めざましいヴォーチェ弦楽四重奏団が、ヴィオラのベルトーを迎え弦楽五重奏曲で自らの結成10周年を祝います。

一世紀近くも離れて作曲されたこの二つの弦楽五重奏曲ですが、それぞれの作曲家の人生の全盛期に書かれたといっても過言ではないこの名曲に、演奏者たちは数々の共通点を見つけ出し重ね合わせます。

2013-2014年のシーズンのヨーロッパ・コンサート・ホール協会?ライジングスター”に選ばれ、乗りに乗っているヴォーチェ弦楽四重奏団の一枚です。 |

|

Alpha213

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

エール・ド・クールの「心」〜16世紀末、フランス宮廷歌曲の誕生〜

ボーリュー:①ああ、何をすればよいのか

カルーベル:②ブルターニュのパスピエ(器楽合奏)

ボワイエ:③どうしよう?何と言おう?

作曲者不詳:④ほらよ、あんたも残念な婆さんだな

ゲドロン:⑤酷い苦しみでやつれても

カルーベル:⑥スパニョレット

ル・ブラン:⑦さあ!リュートよ、悲しい調べで

ル・ブラン:⑧船頭たちは晴れの日が大好き

ル・ブラン:⑨何が救ってくれるのか、この苦痛を

ゲドロン:⑩本当にうんざり

カイエタン:⑪ぼくの気持ちを見ておくれ

ロレンツィーニ:⑫ファンタジア(器楽合奏)

コストレ:⑬死の苦しみの方がまだましだ

ル・ロワ:⑭ああ、なんという喜び/恋の炎を

ゲドロン:⑮優しい矢で傷つけた美しい人よ |

ヴァンサン・デュメストル(テオルボ、バロックギター、総指揮)

ル・ポエム・アルモニーク(古楽器使用)

クレール・ルフィリアトル(S)他 |

Alphaと言えばル・ポエム・アルモニーク、彼らと言えばエール・ド・クール!

大本命歌手続々、待望すぎる新録Alphaの看板グループ、レーベル発足当時からメジャー大会社の誘いさえ断り常にこのレーベルと歩んできたフランス古楽界の寵児、ル・ポエム・アルモニーク!

昨年のクープランやリュリの宗教曲群に続くフランスもの…しかしこちらの方がファンには遥かに「待望!」かも。なにしろルネサンス末期のフランス俗世音楽、リュートひとつの伴奏を基本にした、エール・ド・クールというジャンルの最初期に迫った企画。

そもそも「盛期ルネサンス以後、リュリより前」の1600年前後、つまりイタリアでカッチーニやモンテヴェルディが活躍した時代のフランス音楽は狭間的に録音がなく、彼らの名盤群以前はその魅力がほとんど知られていなかったのです。

貴人たちの集いで人文主義が芽吹き、詩人や音楽家たちが高雅な至芸を織りなした当時の気配そのまま、さまざまな人の「心」の模様は、意外や400年の時空を超え、私たちの「心」ともこれほどまでに共感しやすいものだった…ル・ポエム・アルモニークの出世作「エール・ド・クール三部作」よりさらに少し年代を遡っての新たな傑作盤、久々に古参勢ぞろいな歌手陣の息をのむような繊細歌唱と、折々クラヴサンやハープを交えての器楽勢の妙。

Alphaはこうでなくては!な1枚。もちろん訳詞完備、解説充実全訳付!

|

|

Alpha217

(2CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\4000+税 |

マティアス・ピンチャー指揮&アンサンブル・アンテルコンタンポラン

バルトークからリゲティへ

〜ハンガリー20世紀音楽のバトン〜

①バルトーク:コントラスト

〜

クラリネット、 ヴァイオリンとピアノのための(1938)

②バルトーク:2台のピアノと打楽器のためのソナタ(1937)

③リゲティ:ピアノと管弦楽のための協奏曲(1988)

④リゲティ:チェロと管弦楽のための協奏曲(1966)

⑤リゲティ:ヴァイオリンと管弦楽のための協奏曲(1993) |

マティアス・ピンチャー指揮

アンサンブル・アンテルコンタンポラン

①ジェローム・コント(cl)

ディエゴ・トージ(vn)

セバスティアン・ヴィシャール(p)

②ジル・デュロ、サミュエル・フェヴル(perc)

ディミトリ・ヴァシラキス、

セバスティアン・ヴィシャール(p)

③永野英樹(p)

④ピエール・シュトラウク(vc)

⑤ジャンヌ=マリー・コンケ(vn) |

どちらもハンガリー出身、どちらも20世紀人。時代を変えた2巨頭を、作曲家ピンチャー率いる猛者集団が!

もはや、Alphaレーベルでどんな猛者が出てこようと驚くことはないかもしれませんが、まさかアンサンブル・アンテルコンタンポランがひょいと登場するなど、誰が想像したでしょう?

しかも、指揮は作曲家としても知られるマティアス・ピンチャー…独奏陣には、このアンサンブルの一員として際立った活躍を続けてきた永野英樹氏も名を連ねています。それも、いくつもの異なるリズムが同時進行してゆく快速楽章など、楽譜どおり演奏するだけでも至難の業というほかない超絶難曲、リゲティのピアノ協奏曲で——強烈な存在感とともに立ち現れる、20世紀後半のカリスマティックな音楽世界!

そう、このアルバムはリゲティという巨匠を、同じハンガリー出身の先人バルトークと双璧をなす「20世紀=近い過去」の改革者としてとりあげた、個々の作品をひとつの古典的傑作として位置づけようとするかのごとき注目企画なのです。だからこそ、リゲティ作品はあえて古典的な「協奏曲」という曲種のものばかり、逆にバルトークは古典的な枠組みのなか、より攻めた内容を誇る晩年の重要作2曲に焦点をあてているのかもしれません。

それぞれに個性的なリゲティ3作もさることながら、しなやか変幻自在、曲の存在感を一新するようなバルトーク2作の解釈も瞠目もの!

作曲家像を見直す瞠目の解釈、美麗外装の雰囲気も含め、さすがAlpha、さすがアンテルコンタンポラン...と唸る新録音! |

| |

Alpha219

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

ヤナーチェク:『わらべうた』、およびその他の合唱作品さまざま

①野鴨 JW IV/18(1885)

②我々の樺の樹 JW IV/22(1893)

③娘オルガの死に寄せる悲歌

JW IV/30

(1903-1904)

④ピアノ・ソナタ「1905年10月1日」

JW VIII/19(1905-1906)*室内楽編曲版

⑤ハルファル先生 JW IV/33(1906)

⑥オオカミの尻尾 JW IV/39(1916)

⑦さまよえる狂人 JW IV/43(1922)

⑧ピアノと室内楽のための小協奏曲

JW VII/11(1925)

⑨わらべうた JW V/17(1926) |

レインベルト・ド・レーウ指揮

アンサンブル・オクサリス(器楽合奏)

コレギウム・ヴォカーレ・ヘント(合唱)

トーマス・ディールチェンス(p) |

ヘレヴェッヘ率いる精鋭集団は、単体でも活躍中!

思わぬ共演陣と、絶美&多彩なヤナーチェク像を。

Alphaから名匠ヘレヴェッヘ率いる合唱団コレギウム・ヴォカーレ・ヘント…?と思いきや、彼らは時として、他のアンサンブルやオーケストラと客演したり、ヘレヴェッヘ以外の指揮者のもとで活躍をみせたりすることも——今年のはじめ、オルフの『カルミナ・ブラーナ』をインマゼール率いるピリオド楽器バンドが録音したさいにも、透明感と迫力が奇跡的な併在をみせる絶美の歌唱を、インマゼールのタクトのもと聴かせてくれていました。

しかし今度は、同じ20世紀初頭の近代音楽世界でも独特の立ち位置をしめる才人、ヤナーチェクの合唱曲をとりあげてみせた——その共演陣がまたすばらしいことに、かつてFuga

Liberaレーベルでマーラー交響曲第4番や『大地の歌』の室内楽編曲版を聴かせたベルギー屈指の異才室内集団、オクサリスが器楽パートを担当。その指揮をつとめるのはなんと、オクサリスのシェーンベルク盤でも指揮をとっていた、そしてかつてピアニストとしてPhilipsにユニークなサティ作品集の録音を残した異才、ド・レーウというからたまりません。コレギウム・ヴォカーレ・ヘントの静謐な透明感と、一糸乱れぬ有機的一体感は、「ことば」のリズムと不可分なヤナーチェクの合唱世界の魅力をくっきり浮き彫りにしてみせます。

指揮者インタビューも注目度大、Alphaならではの深いこだわりが反映された1枚です! |

.

|

Alpha215

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

ヴェロニク・ジャンス(ソプラノ)

フランス近代歌曲、三者三様の洗練

デュパルク:

①悲しき小唄 ②ミニョンのロマンス

③フィディレ ④戦時下の国で

⑤旅へのお誘い

ショーソン:

⑥『七つの歌曲』作品2

⑦実にやさしい小唄

⑧リラの花さくとき

アーン:

⑨ネール(水の精)⑩ぶどう摘みの3日間

⑪東屋で憩っていると

⑫リラの茂みに夜啼鶯

⑬クロリスに

⑭リュデ ⑮テュンダリス

⑯フォロエ

⑰フュリス ⑱春 |

※曲順は

⑨⑩①②③⑥⑪⑫⑬⑦⑧⑭⑮④⑤⑯⑰⑱ |

ヴェロニク・ジャンス(ソプラノ)

スーザン・マノフ(ピアノ) |

今、この人ほど多芸な名歌手がいるでしょうか——ピオーやプティボンとも違う「深み」、フランスの粋ここに。

ミンコフスキのグルック、J.ロレールのプーランク『カルメル修道女との対話』、英国ロイヤルオペラの『ドン・ジョヴァンニ』…かつて飛ぶ鳥を落とす勢いでフランスが古楽先進国になっていった頃、エルヴェ・ニケやジェラール・レーヌのフランス・バロック系録音などで独特の艶やかな美声を誇ってきた名歌手ジャンスは今や、同じく古楽畑出身のピオーやプティボンらと並んで押しも押されぬ歌劇界の大御所に。

広範なレパートリーを誇り、秘曲発掘や珍しいオペラの蘇演にも積極的な彼女が大本命のフランス近代歌曲を録音したとは、間違いなくニュースな出来事ではありませんか。

しかも伴奏は(この種のフランスもの録音ではおなじみ)天才名伴奏者マノフ。そして選曲は19世紀末から20世紀初頭にかけ、ベル・エポックの歌曲芸術を支えた大家3人の作品に絞り、瀟洒なアーンはとりわけ古代風の曲で芸術的深みを、ショーソンは影さす逸品群を、デュパルクはその広がりがわかる5名品を厳選。

ジャンスはリサイタルでの成功をよそに、とくにアーンなど自家薬籠中の名品を録音しておらず、待望すぎるリリースといって間違いないでしょう。

小阪亜矢子さんの歌詞全訳&解説訳付。お見逃しなく! |

| . |

Alpha228

(5CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\6000+税 |

フォーレ:ピアノを伴う室内楽全集

《CD I》

①チェロとピアノのためのソナタ

第1番 op.109

②同 第2番 op.117 ③悲歌(エレジー)op.24〔vc,

p〕

④セレナーデ op.98〔vc, p〕⑤蝶々

op.77〔vc,

p〕

⑥子守唄 op.16〔vc, p〕

⑦ピアノ三重奏曲 op.120(クラリネットを用いた初期構想版)

《CDII》

①ピアノ四重奏曲第1番 op.15

②同 第2番

op.45

《CDIII》

①ピアノ五重奏曲 第1番 op.89

②同 第2番

op.119

《CDIV》

①ドリー op.56〔p連弾〕②マスクとベルガマスクop.112〔p連弾〕

③バイロイトの追憶(カドリーユの形式によるワーグナー幻想曲)〔p連弾〕

④幻想曲 op.79〔fl, p〕⑤課題小品〔fl,

p〕

⑥シシリエンヌ(『ペレアスとメリザンド』より)op.78〔fl,

p〕

⑦ピアノ三重奏曲 op.120(決定稿)⑧夢のあと〔vc,

p〕

⑨シシリエンヌ(『ペレアスとメリザンド』より)op.78〔vc,

p〕

《CDV》

①ヴァイオリンとピアノのためのソナタ

第1番

op.13

②同 第2番 op.108 ③子守唄

op.16〔vn,

p〕

④初見試奏曲〔vn, p〕

⑤ロマンス op.28〔vn, p〕⑥アンダンテop.75〔vn,

p〕 |

エリック・ル・サージュ(p)

《CD I,II,IV》フランソワ・サルク(vc)

《CD I》ポール・メイエ(cl)

《CD II,V》樫本大進(vn)

《CD II》リズ・ベルトー(va)

《CD III》エベーヌ四重奏団

《CD IV》アレクサンドル・タロー(p連弾)

《CD IV》ピエール・コロンベ

(vn/ピアノ三重奏曲)

《CD IV》ラファエル・メルラン

(vc/三重奏曲)

《CD IV》エマニュエル・パユ(fl) |

絶大な評判をとった全曲録音、完全日本語解説付&お求めやすい価格でのBOX化…入手できるうちに!

フランス音楽といえば、玄人リスナーならEMIやErato、Accord(Musifrance)などの歴史的名盤群(バルビゼ、アース、ラスキーヌ、トゥルトゥリエ、ナヴァラ、ヴィア=ノヴァ四重奏団…)に心が向くかもしれませんが、近年のフランス楽壇の勢いのめざましさは、最早いわずもがな。

音盤業界に熱心なプロがいまだ多い国のひとつでもあるためか、この国の優秀な小規模レーベルは確実に、そうした新世代フランス語圏奏者たちならではの「典雅にしてみずみずしい」フランス近代作品の録音を音盤化してきました。

その意味で特に大きな成功実績のひとつに数えられるのが、発足当初ずっと古楽系のリリースばかりに傾注してきたAlphaレーベルと、はじめて本格的に契約をむすんだ「現代楽器系」の演奏家のひとりであるエリック・ル・サージュによるこのプロジェクト!

数年がかりのシューマン全集を一段落させたあと、ベルリン・フィル首席にしてフランス語圏での活躍もみせる樫本大進、あるいはエベーヌSQやフランソワ・サルクなど、タンゴやジャズ方面でも絶大な支持を集める新世代型フランス人プレイヤー、そしてパユやメイエらの大物たち...と豪奢な共演勢とともに刻まれた5枚のアルバムは、発売されるたび大人気を博してきました。

今回セットでお求めやすい価格、初出時の解説も収録してのお届け——BOXゆえプレスが切れたらそれまで、の可能性が高いセット、どうぞお見逃しなく! |

.

|

Alpha220

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

まさかの13年ぶり続編

ブリュノ・コクセ

バリエール:チェロと通奏低音のためのソナタ集

Vol.2

(パルドゥシュ・ドゥ・ヴィオルのためのソナタ、クラヴサンのための小品含む)〜

①ソナタ ヘ短調 作品2-2(1735)

②ソナタ ヘ長調 作品1-5(1733)

③ソナタ ト長調 作品5-4(1740)*

④ラ・ブコン(1740)**

⑤ソナタ ホ短調 作品1-3(1733)

⑥ソナタ ト長調 作品3-6(1739)

⑦ソナタ ハ長調 作品4-6(1740)

⑧ラ・トリボレ(1740)**

⑨ソナタ ヘ短調 作品5-6(1740)* |

ブリュノ・コクセ(各種バロック・チェロ)

レ・バッス・レユニ(古楽器使用)

ベルトラン・キュイエ(cmb)

エマニュエル・ジャック(vc/通奏低音)

リチャード・マイロン(cb)

+グイード・バレストラッチ(パルドゥシュ・ド・ヴィオール=高音域ガンバ) |

フランス史上初のチェロの凄腕奏者!

Alpha初期のブレイクスルー的銘盤に、驚異の続編!

この最新録音も、魔術的技師との絶好プロジェクトです新生Alphaには続々、このレーベルとしては新しいタイプの大物が参加していますが(コパチンスカヤ、ガーディナー、クレメラータ・バルティカ...)、レーベルの「心」の芯がまったく失われていないことは、11月新譜のル・ポエム・アルモニーク盤などでもわかるところ。

そしてこのバロック・チェロの名手が(いくつかのレーベルを渡り歩いた末)Alphaに戻ってきたことも、本流の確かさを裏づけてくれる嬉しい事実と言えそうです。

古楽器製作家Ch.リシェとのタッグで、まだ楽器の形さえ定まっていなかった18世紀以前のチェロ音楽の真相に迫ってきた凄腕ブリュノ・コクセが、Alpha初期に刻んだ名盤の驚くべき続編を制作!

ヴィオラ・ダ・ガンバ擁護派が多く肩身が狭かったフランスのチェロ界で、初めてこの楽器の名手として名を馳せたバリエールのソナタ群は、ヴィヴァルディとボッケリーニの間を繋ぐ世代でもとびきり洗練された名品揃い、スリリングな展開もあればフランス的に瀟洒な旋律美もあり。

しかも今回はカフェ・ツィマーマンでも活躍をみせたガンバ奏者バレストラッチがヒューム盤に続いて参加、ヴァイオリン嫌いのフランス人のために作られた高音域ガンバ(パルドゥシュ)を弾きこなし、バリエールがこの楽器のために書いた第5曲集の名品を2曲も録音。コクセの数種の変形チェロ使いも健在、低音ファンにもおすすめです!

|

| . |

Alpha221

(2CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\4300+税 |

セリーヌ・フリッシュ

バッハ:平均律クラヴィーア曲集

第1巻(全) BWV846〜869 |

セリーヌ・フリッシュ(チェンバロ) |

『ゴールトベルク』やカフェ・ツィマーマンでの成功以来満を持してのバッハ王道、これは聴き逃せない...!

レーベル移転しながら録音を続けることが前世紀以上に当たり前になってきた昨今、カリスマ的レーベルでありながらAlphaもかなり多くの演奏家を「卒業」させてきたわけですが(スホーンデルヴルト、Ens.ピグマリオン、ディオティマSQ、ディアボルス・イン・ムジカ...)そのなかでも根強く同レーベルと仕事をしてきた人たちはいます。

ル・ポエム・アルモニークと並んで見過ごせない存在が『バッハ:さまざまな楽器による協奏曲』でおなじみ、カフェ・ツィマーマン——と、その主宰者のひとりである鍵盤奏者セリーヌ・フリッシュ!

しかし彼女がソロ名義で、愛してやまないバッハの独奏作品だけの全曲録音をするのは、実は彼女の名前を一躍有名にした『ゴールトベルク変奏曲』の痛快名盤以来なのです。

「日々の糧」として彼女がとりわけ大事にしてきた『平均律クラヴィーア曲集』...、あの金字塔的銘盤から察するに、これは間違いなく新たな定盤のひとつになるでしょう。

そして、ユーザーの皆様も全く同じ判断を下すはず——。

解説充実日本語訳付、この点でも彼女のこだわりが生きてくるはず!

.動画などでも見る流麗にして芯のある解釈、どう整ってくるか楽しみです。お見逃しなく!

ではイタリア協奏曲の動画があったのでご覧ください。

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=53orVeGmtwM

|

|

Alpha224

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

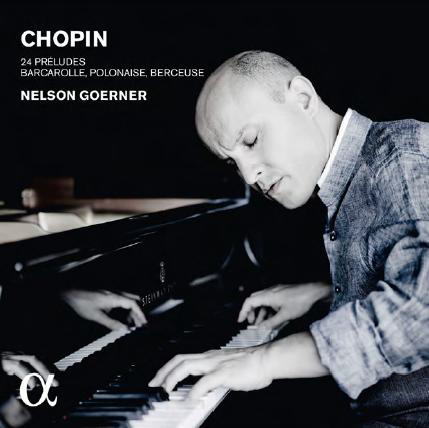

ネルソン・ゲルナー、再びショパンへ

今度はスタインウェイ!

ショパン:24の前奏曲・子守唄・舟唄・ポロネーズ

1. ポロネーズ 第5番 嬰へ短調

op.44

2. 子守唄 op.57

3. 舟唄 op.60

4. 24の前奏曲 op.28 |

ネルソン・ゲルナー(ピアノ) |

繊細なるフォルテピアノ奏者は、現代楽器でも——

絶美のドビュッシー奏者、ショパンの粋の中核へ…!

Alphaへの新規参入アーティストが相次ぐなか、すでに欧州では人気沸騰の新世代ピアニスト、ネルソン・ゲルナーが登場!

ここ数年のあいだにZig-Zag Territoiresで発表してきた2枚のアルバム、とくに1枚目のドビュッシー盤は息をのむような美しさで、このピアニストが音盤界にあらわれた当初、ポーランド・ショパン協会のレーベルから「ショパン生前の」古楽器を使って協奏曲録音でデビューしたことも思い起こされたところ...

しかしそれから数年、このアルゼンチン出身の思いがけない逸材があらためてショパンの神髄ともいうべき「24の前奏曲」と向き合うにあたり、選んだ楽器はショパンの愛したプレイエルでもエラールでもなく、スタインウェイの現代楽器だったのです!

演目はごらんのとおり、「ピアニズム」という要素が最も敏感に出てくる前奏曲集の面白さはまず間違いなく、明敏な日本のピアノ・ファンたちの心を捉えるに違いありません。

そのうえゲルナーはこれまで、解説に自らの言葉での説明も寄せてきた人——どういう仕掛けでその演奏解釈に至ったのか、興味深いコメントが詠めそうではありませんか。どうぞお見逃しなく!

|

| . |

Alpha211

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

おっと、コパチンスカヤ!

TAKE TWO 〜ヴァイオリンと二人で〜

◆ディック①「バッタと蟻」バーレスク風導入曲(音楽への前奏)

◆サンチェス=チョン②〜⑥オヴァークロッカーズ1・2・3・4・5

◆ソテロ⑦四つの光の断片

◆ヴィヴィエ⑧ヴァイオリンとクラリネットのための小品

◆ホリガー⑨春の踊り(不安定)⑩トレプフリ=ムージヒ

⑪小さな何か

◆ツィカン⑫声がつきまとう何か

◆ケージ⑬メロディNo.4

◆ミヨー⑭遊び(快活に)

◆マルティヌー⑮休符あり(アレグレット)

◆ファリャ⑯ホタ〜ポロ〜子守唄

◆バッハ⑰シャコンヌ

◆ビーバー⑱描写的ソナタ

◆ジャンベルティ⑲かっこうの調べ

◆ギボンズ(20)ファンタジア第4番

◆マショー(21)バラード「その美しさは、他の誰をも」

◆ウィンチェスター・トロープス集(22)アレルヤ唱

※曲順は

⑥⑲⑨⑱①(22)⑤⑬⑭⑯⑦②③(20)(21)⑧⑩⑫⑮⑪④⑰ |

パトリツィア・コパチンスカヤ(vn)

レート・ビエーリ(cl, vn, オカリナ)

ロランス・ドレフュス(vg)

パブロ・マルケス(g)

アントニー・ロマニュク(cmb,トイピアノ)

マティアス・ヴュルシュ(ダルブッカ)

エルネスト・エストレリャ(vo) |

おっと、いきなりのコパチンスカヤ!

相変わらずのぶっとび選曲で完全に自分の世界。

いま世界で最も楽しんでるヴァイオリニストといっていいでしょう。

ピリオド楽器でも現代曲でも、彼女ならではの音楽で世界を塗り替えてきたコパチンスカヤ、Alpha電撃参入!

いま思えば、コパチンスカヤというヴァイオリニストを意識したのは皆さん、いつでしたでしょうか?

ヘレヴェッヘ指揮するシャンゼリゼ管弦楽団と、めったに出ない古楽器でのベートーヴェンのヴァイオリン協奏曲の録音をリリース、痛快な成果をあげたとき?

それともその少し前、あの異才ファジル・サイとの共演でバルトークやラヴェルなど、とんでもないヴァイオリン作品集をリリースしてみせた異才としてでしょうか?

近年ではウストヴォルスカヤやエトヴェシュなど現代作品でも攻めまくった曲目を難なく繰り出してくるこの才人、Alphaにくるや否や、古楽器から超・現代まで何でも「この人にしかできない!」といった攻め方で聴かせてくれる彼女の集大成ともいうべきアンソロジーで登場するとは、ほんとうに目が離せません!

題して「Take Two」...ヴァイオリンと「何か」が共演する二重奏作品集、という字面からは想像もつかないほど多元的な、この音の魔術!

かなりな現代音楽も交じってはいますが、全体にヴァイオリンの存在感がきわだつ逸品、比率で言えば18世紀以前が1/3ほどを占める内容で、息をのむほど美しい中世〜ルネサンス曲にもはっとさせられる傍ら、無伴奏曲では...?なバッハの「シャコンヌ」にも思いがけない(耳にやさしい)仕掛けが...ファンならずとも、シーン最先端のこの1枚は見過ごせません!

では久々に「ちょっぴりコパチンスカヤ」特集

衝撃のベートーヴェン2タイトル

|

|

| . |

Alpha222

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

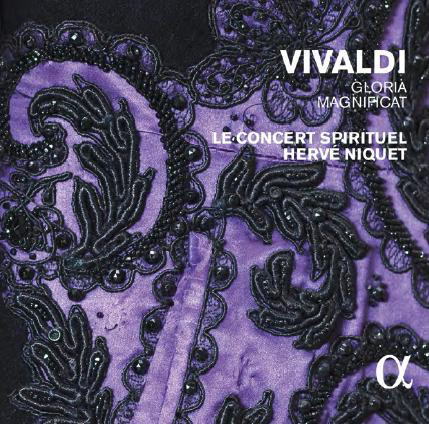

エルヴェ・ニケ指揮

ル・コンセール・スピリチュエル

ヴィヴァルディ『グローリア』・『マニフィカト』

1.グローリア ニ長調 RV589〜

独唱、二重合唱、トランペット、オーボエ、弦楽合奏と

通奏低音のための

2. 詩編第122(121)編 「わたしは喜んだ」RV607〜

合唱、弦楽合奏と通奏低音のための

3. マニフィカト RV610a〜

二重合唱、弦楽合奏と通奏低音のための

4. 詩編第148(147)編「イェルサレムを讃えよ」RV609〜

独唱、二重合唱、弦楽合奏と通奏低音のための |

エルヴェ・ニケ指揮

ル・コンセール・スピリチュエル(古楽器使用) |

紆余曲折?の末、エルヴェ・ニケが大本命名曲をAlphaレーベルから!

エルヴェ・ニケ。

かつてはADDA、近年ではGlossaという信頼できるレーベルを得て、長い蜜月のあいだに数多の名盤をつくりつづけてきたこの古楽界の鬼才、近年ではEdiciones

Singularesレーベル(こちら)でのフランス・ロマン派関連作品でも痛快な実績をあげるようになってきましたが、この名匠までもAlphaにやってきたことは本当に「事件」。

しかも演目は(ある意味、これまでのGlossaでのバロック録音ではなかなか考えられなかった)古楽系入門編でもありつつマニアも垂涎のレパートリー...

そう、ヴィヴァルディ。

この合唱系の古楽指揮者が真正面からヴィヴァルディの代表的合唱曲をとりあげたとあっては、古楽器界隈を好んで聞いてきた人々がどうして反応せずにおれましょうか!

二重合唱、ソロと楽隊との距離感、意外な弦楽編成、指孔ありやなしや?のナチュラルトランペット独奏——聴きどころ満載の「グローリア」や「マニフィカト」をはじめとする名品群は、いわばバッハの『ブランデンブルク協奏曲』のように「新譜が出れば欲しくなる」王道演目。

声楽曲とはいえ歌詞は広く知られたものが多く、協奏曲風の音使いとあいまって、いわばバッハの「ミサ曲

ロ短調」のように聴き深めたい逸品の連続。

|

|

Alpha209

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

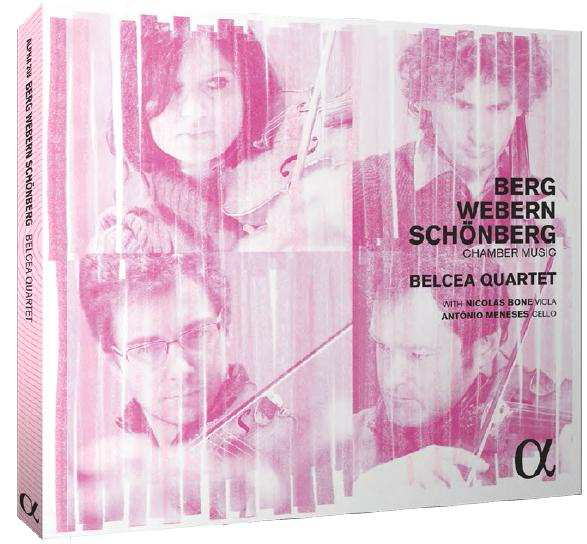

ベルチャ四重奏団、チェロに“巨匠”メネセスを迎え

〜新ウィーン楽派と弦楽四重奏〜

1.ヴェーベルン:弦楽四重奏のための緩徐楽章

(ラングザマー・ザッツ)

2.ヴェーベルン:弦楽四重奏のための五つの楽章

3.ベルク:叙情組曲

4.シェーンベルク:浄夜

(弦楽六重奏のための初演版) |

ベルチャ四重奏団:

コリーナ・ベルチャ、

アクセル・シャハー(vn)

クシシュトフ・ホジェウスキ(va)

アントワーヌ・ルデルラン(vc)

④ニコラ・ボーヌ(va)、

アントニオ・メネセス(vc) |

現代最前線の正統派カルテットもAlpha参入!しかもチェロに“巨匠”メネセスを迎え、初演版「浄夜」まで!

まだ音源未着ですが、とんでもない名演奏家たちが続々Alphaに参入中のところ、今度はなんと!EMIで数々の名盤をリリースしたのちZig-Zag

Territoiresに電撃移籍、とてつもない求心力のベートーヴェン弦楽四重奏曲全集を世に問い、その存在感をいやおうなしに世界の音楽界に印象づけたルーマニアの異才集団ベルチャSQが!

演目がまた奮っていて、一見したところ新ウィーン楽派のめんどうな3人の作品ばかりかと思いきや、さにあらず——そう、単独曲でファンも多いヴェーベルン最初期の佳品「緩徐楽章(ラングザマー・ザッツ)」に始まり、独特の退廃的浪漫がうつくしいベルクの圧倒的名品「叙情組曲」の弦楽四重奏版、そしてシェーンベルク初期の、あの晩期ロマン派のむせかえるような息吹にあふれた「浄夜」初演時の弦楽六重奏版...と、明らかに耳なじみのよい選曲がめだつ好感度大のプログラムになっているのです(もちろん、ヴェーベルンの「五つの楽章」によって、新ウィーン楽派の真骨頂を示すことも忘れていません)。

しかも六重奏編成の客演には、なんとフランス国立管の名手ボーヌのかたわら、近年ますます存在感を強めつつある大御所チェロ奏者メネセスが!

世が世ならメジャーレーベルから出たであろう注目盤、お見逃しなく!

|

| |

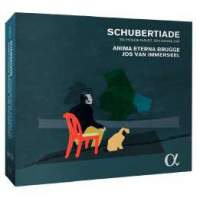

Alpha225

(5CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\6000+税 |

再プレス見込み薄のBOX

インマゼール指揮・アニマ・エテルナ・ブリュッヘ/

フランス近代管弦楽の誕生

〜ベルリオーズからプーランクまで〜

ベルリオーズ:

①幻想交響曲 ②性格的序曲「ローマの謝肉祭」

ドビュッシー:

③交響詩「海」 ④管弦楽のための「映像」

⑤「牧神の午後」への前奏曲

ラヴェル:

⑥ボレロ ⑦逝ける王女のためのパヴァーヌ

⑧左手のためのピアノ協奏曲

⑨スペイン狂詩曲

⑩ラ・ヴァルス ⑪マ・メール・ロワ(作曲者自身による管弦楽版)

⑫ムソルグスキーの組曲『展覧会の絵』管弦楽編曲

プーランク:

⑬2台のピアノと管弦楽のための協奏曲

⑭フランス組曲(クロード・ジェルヴェーズ編纂の曲集より)

⑮田園のコンセール |

ヨス・ファン・インマゼール指揮

アニマ・エテルナ・ブリュッヘ

(古楽器使用)

クレール・シュヴァリエ(p/エラール1905年)

カテジナ・フロボコヴァー(cmb)

ヨス・ファン・インマゼール(cmb,

p/エラール1896年) |

管弦楽語法に新機軸をもたらした近代の大家たちが本当にイメージしていた響きとは?

名盤5枚一挙BOX化

ロト&レ・シエクル、ハーゼルベック&ウィーン・アカデミー管、ガーディナー&ORR、ヘレヴェッヘ&シャンゼリゼ管…もはや19世紀ロマン派以降のレパートリーを「当時の楽器と奏法で」弾く時代考証型の痛快名演が続々あらわれるなか、誰よりも早く驚くべきレパートリーを掘り起こしつづけてきたインマゼール&アニマ・エテルナ・ブリュッヘの存在感は、もはや否みがたいまでに大きいと言わなくてはなりません。

今年もすでに2作、年明けの『カルミナ・ブラーナ』(!)とつい最近リリースされたばかりのヤナーチェク『シンフォニエッタ』&ドヴォルザーク『新世界より』でますます注目を集めているところ、なんとインマゼールの70歳記念年(!)とのことで、リリースされるたび大きな衝撃をシーンに与え続けてきた「フランス近代」の録音盤5作が一挙、まとめてお求めやすいBOXになります!

同作の決定的名盤との評価も高いベルリオーズ「幻想交響曲」や歴史的チェンバロの使用が物議をかもしたプーランク、ほんとうの印象主義音楽の響きに迫ったドビュッシーやラヴェル、そして『展覧会の絵』編曲...ロト&シエクル「春の祭典」盤でも日本語解説を担当した佐伯茂樹氏の解説も貼付、日本でもあらためて彼らの活躍を総括できる1作となりそうです。

限定数以上は再プレス見込み薄のBOXゆえ、お見逃しなくお求めください!

|

.

|

Alpha216

(4CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\5600+税 |

ヨス・ファン・インマゼール(fp)

シューベルトが友人たちと楽しんだ音楽の集い(シューベルティアーデ)本来のあり方に迫る充実企画

シューベルトと、19世紀の室内演奏会

【I】

①セレナーデ(第1稿)D920

②小川のそばで

D853

③糸を紡ぐグレートヒェン

D118 ④夜 D983c

⑤個性的な行進曲 D886-2

⑥若い尼僧 D828

⑦ピアノ五重奏曲 イ長調「ます」D667

【II】

①森での夜の歌 D913(四重唱とホルン四重奏のための)

②ガニュメデ D544 ③あなたはわたしを愛していない

D756

④アンダンテ 〜ピアノ三重奏曲

第2番 D929より

⑤まなざしの魔法 D902-1

⑥欺かれた裏切り者

D902-2

⑦妻をめとるには D902-3

⑧ハンガリー風ディヴェルティスマン

D818

【III】

①幻想曲 ヘ短調 D940

②さすらい人 D489

③夜と夢 D827 ④テューレの王様

D367

⑤羊飼いの娘は草原に

D513 ⑥きみは憩い

D776

⑦シルヴィアに D891 ⑧ヴァイオリンとピアノのためのソナタ

ト短調 D408

⑨死と乙女 D531 ⑩伝書鳩

D965

【IV】

①岩の上の羊飼い D965

②ゴンドラ漕ぎ D809

③こびと D771 ④アレグロ

〜「人生の嵐」D947より

⑤海は穏やか D216

⑥アルペジョーネ・ソナタイ短調

D821

(チェロ・ピッコロとフォルテピアノによる)

⑦楽に寄す D547 |

|

ヨス・ファン・インマゼール(fp)

ソ・イェリ(S)

マリアンネ・ベアーテ・シェラン(Ms)

トーマス・バウアー(Br)

バイエルンの森シューベルティアーデ四重唱団

クレール・シュヴァリエ(fp/連弾)

アニマ・エテルナ・ブリュッヘ(古楽器使用):

ミドリ・ザイラー(vn)

マルティーナ・フォルニ(va)

ステーファノ・ヴェジェッティ(vc)

ベルターネ・ルイス・モリーナ(cb)

リサ・シクリャヴェル(cl)

アンネケ・スコット、

マルティン・ミュルナー、

ヘレン・マクドゥガール、

イェルク・シュルテス(ナチュラルhr) |

インマゼール70歳(!)記念、充実の4枚組ついに!

気の置けない名手仲間と、フォルテピアノ芸術の粋を。

「作曲者が知っていた当時の響きを、当時の楽器や奏法で」というのが古楽器演奏の基本だったとすれば、本来同じく問われてきたのが「それらの音楽は、どんな環境で演奏されていたか?」という点——

痛快な音楽的感性で桁外れの名演を紡ぎ出してきた古楽鍵盤奏者=指揮者ヨス・ファン・インマゼールはまさに、アニマ・エテルナ・ブリュッヘを率いての大管弦楽でも室内楽でも、あるいは自身のソロリサイタルでも、その点をつねに強く意識してきた人ではありました。

その偉業はロマン派以降、20世紀初頭音楽にまで及んでいますが、かたや彼がフォルテピアノ奏者としても世界随一の存在であることは、稀有な来日公演を聴く機会のあった日本の明敏なファンの方々もご存知のところ。70歳(!)の記念プロジェクトとしてリリースされる本盤は、これまでリサイタルで演奏してきたシューベルトの重要歌曲群と「ます」「アルペジョーネ・ソナタ」など、フォルテピアノまわりで聴けるきわめて貴重なプロジェクトを集めた4枚組!

歌手は「冬の旅」や「カルミナ・ブラーナ」でも共演したトーマス・バウアーら気鋭陣、ベートーヴェンやシューベルトのソナタ録音でも共演したミドリ・ザイラー、連弾盤で名演を紡いできたクレール・シュヴァリエをはじめ、アニマ・エテルナの重要奏者を含む共演陣も申し分ない顔ぶれ。

シューベルトが友人たちと楽しんだ音楽の集い(シューベルティアーデ)本来のあり方に迫る充実企画、これは見逃せません...!

|

ANIMA E CORPO ANIMA E CORPO

|

AeC002

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

天国を想うイタリア・バロック

〜17世紀イタリアの独唱芸術

ヴェネツィア、ローマ、ミラノ...〜

◆作者不詳:

①むなしきベルガマスカ

②お母さま——お願い、修道院に入れないで

③浮世の狂いよう ④くだらない名誉についてのスパニョレット

◆メルーラ:⑤子守唄の調べによる宗教的カンツォネッタ

◆マッツォッキ:

⑥わたしは世を去ることになるのでしょうか

⑦神ゆえに、神を愛す

◆モンテヴェルディ:

⑧マグダラのマリアの嘆き(「アリアンナの嘆き」による)

◆サンチェス:⑨立ちつくす聖母(スターバト・マーテル)

◆フェラーリ:⑩宗教的カンタータ「なんという痛い棘が、いくつも」

※曲順は①⑤⑥②⑧③⑨④⑦⑩ |

ラケル・アンドゥエサ(ソプラノ)

ヘスス・フェルナンデス・バエナ(テオルボ) |

リュートソングのようにしっとり歌える、イタリアの祈り歌。

この境地、はかなくも熱く——静かな音でも映える1枚。

イタリア初期バロックの独唱曲というと、不協和音や意外な展開などを駆使しながら主情的な表現がくりひろげられる、おちつかない音楽…というイメージを持つ方も多いかもしれません(モンテヴェルディやディンディアの激しい独唱系マドリガーレのように…)しかし何と言っても、イタリアといえばカトリック信仰のお膝元、ローマのある半島。信仰心あついイタリア人たちは、静謐な気持ちで神への祈りを切々とうったえ、その思いを美しい歌に託してもいたのです。

ここに集められた独唱曲の数々は、そうした17世紀イタリアの「静」の側面をあざやかに印象づける祈りの歌や、おおっぴらに語るには憚られる深い心情を独白してゆくような、そういう作品ばかり——しかも演奏編成は独唱者ひとり、テオルボひとつ、という絞り込まれた編成!いわばダウランドのリュートソングのように、イタリア語でありながら穏やかな心情世界が描き出されてゆくさまは、聴いていていかにも心地よく、柔和にほほ笑んだり、息子の死を嘆いたりしているバロック初期イタリアの聖母像をさえ彷彿させずにおきません。

すでに同じ自主レーベルから比類ないスペイン・バロック・アルバムを出しているアンドゥエサが、「天国」をテーマにした極上バロック・アルバムです。「音」ありますので、お見逃しなく! |

ARCANA ARCANA

|

Mer-A391

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

アルフレード・ベルナルディーニ指揮&Ens.ゼフィーロ

管楽バンドとトルコ風行進曲

〜1800年前後の音楽異国趣味

M.ハイドン:トルコ行進曲ハ長調

J.ハイドン:「十字架上の最後の七つの言葉」〜第二部序曲

モーツァルト:「後宮からの逃走」KV384〜イェニチェリの行進曲

ヴィット:オーボエとフルートのための小協奏曲ハ長調

ロッシーニ:歌劇「イタリアのトルコ人」序曲(編曲G・マンドレージ)

ガエターノ・ドニゼッティ:管弦合奏のためのシンフォニア

ト短調

ジュゼッペ・ドニゼッティ:マフムドの行進曲(A・ベルナルディーニ編曲)

メンデルスゾーン:ノットゥルノ

ハ長調 MWV

P.1

シューベルト:小葬送音楽

変ホ長調D79

シュポーア:ノットゥルノ

Op.34 ハ長調 |

|

アルフレード・ベルナルディーニ指揮

Ens.ゼフィーロ(古楽器使用) |

近ごろ都に流行るもの二つ、管楽合奏とトルコ風音楽。

ベートーヴェン前後の痛快な響き、異能古楽器集団でモーツァルトが活躍したころの帝都ウィーンでは、管楽器によるアンサンブルが大流行。

1782年には皇帝ヨーゼフ2世の肝煎りにより、宮廷ハルモニー(管楽合奏団)が発足。オペラの有名アリアがハルモニー編成に編曲され、街角を彩ったのです。

一方、かつての敵国トルコの文化もまた、ヨーロッパ中を熱狂の渦に巻き込み、とくに勇ましくも異国情緒をたたえたトルコ軍楽隊の音楽は、当時の著名な作曲家たちの意欲を捕らえて離しませんでした。

この録音では、モーツァルト、ハイドン・ドニゼッティ両兄弟に、ロッシーニ、メンデルスゾーン、シューベルト、シュポーア...と19世紀初頭の初期ロマン派にかかる大家たちの作まで含め、欧風管楽合奏からトルコ風行進曲まで楽しむことができます。

人々を夢中にしたハルモニーとトルコ趣味が邂逅し、激しい化学反応を見せる1800年前後のヨーロッパ。その興奮の坩堝を現代に再現するのは、このジャンルにおいては並ぶものなしのベルナルディーニ率いる古楽器集団アンサンブル・ゼフィーロ。熱風のような吐息が管を唸らせ、爽快な突風のごときアンサンブルを披露します。

ピリオド系オーケストラの音作りの秘訣も、こうした「当時の楽器と演奏習慣」をふまえた絶妙選曲のプログラムに接してこそ、初めて理解できるのかもしれません。

|

|

Mer-A388

(2CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\4300+税 |

アレッサンドリーニ躍進時の金字塔的録音、ついに!

1993年初出後、2001年に再リリースされた名盤

フレスコバルディ『トッカータ集』〜1637年最終稿による〜

《CD I》

①第1トッカータ

②バレット〜続きのコルレンテ〜パッサカリア

③ロマネスカの調べで14変奏

④バレットとチャコンネ ⑤第2トッカータ

⑥バッターリア(戦い)によるカプリッチョ

⑦第4トッカータ ⑧ルッジェーロの調べで12変奏

⑨パッサカリアで100変奏 ⑩第3トッカータ

⑪モニカの調べで11変奏

⑫ルッジェーロの調べによるカプリッチョ「修道士ヤコピーノ」

《CD II》

①第11トッカータ ②パストラーレにもとづいたカプリッチョ

③第12トッカータ ④第9トッカータ

⑤フォリアの調べで6変奏

⑥第7トッカータ ⑦第2バレット〜続きのコルレンテ

⑧第5トッカータ ⑨パッサカリア

⑩バレット〜続きのバレット〜パッサカリア(別版)

⑪第6トッカータ ⑫コルレンテとチャコンネ

⑬第8トッカータ ⑭第4コルレンテ

⑮第10トッカータ |

リナルド・アレッサンドリーニ

チェンバロ:

ヴェネツィアの

ジョヴァンニ・ チェレスティーニ

1605年頃作と同定

(デン・ハーグ市立博物館所蔵)

オルガン:トマゾ・メイアリーニ1630年建造

(ブレシア(北イタリア・ロンバルディア地方)

サンタ・マリア・デル・カルミーネ教会) |

畢生の大作、晩期の決定稿をチェンバロとオルガンで.フレスコバルディ…17世紀ローマ・ヴァティカン宮で正規オルガニストをつとめ、イタリア初期バロックきっての、いやイタリア17世紀最大のと言っても過言ではない鍵盤音楽の大家として、絶大な名声を誇ったこの作曲家のことは、翌世紀のバッハさえ注目して楽譜を書き写していたほどでした。

その名声を確かに伝える体系的な録音というのを、大御所たちが意外にやってこなかった——しかし、数少ない例外のひとつがこの2枚組です。

初版は比較的早い段階で出版され、この曲種で楽譜になったものとしては代表的な傑作と目され何度か再版が出た(出版におそろしく費用がかかった当時としては異例中の異例!)『トッカータ集』を、あえて最終版の1637年稿にもとづき、チェンバロとオルガンを使い分けて録音したのは...同時代の大家モンテヴェルディのマドリガーレ集を指揮しても不滅の名盤群を残したイタリア古楽界の大物、リナルド・アレッサンドリーニ!!

1993年初出後、2001年に再リリースされたものの入手不可になり、10年ほど行方不明だったこの逸品が、日本語解説付できちんと流通するようになります!

イタリアン・チェンバロの明敏な音色、多声の描き分け、オルガン演奏でのしなやかさ..フレスコバルディについて、このセットひとつだけでも知れることがあまりにも多い、そういう決定盤です。お見逃しなく...!

|

ARCO DIVA

|

UP0164

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

マーラーの同時代人たちの歌

フェルステル:①スターバト・マーテル(立ちつくす聖母)op.56

ゴールトマルク:

②濡れた瞳を op.18-6

③泣きなさい、バビロンのほとりで

op.18-7

④彼は聞きたかった op.21-3

ヴォルフ:

⑤四月、レモンに舞う蝶(『メーリケ歌曲集』より)

⑥花で挨拶を(『ゲーテ歌曲集』より)

シェーンベルク:⑦婚礼の歌

op.3-4

R.シュトラウス:⑧安らかに、わが魂よ

op.27-1

ヴィアルド:⑨魔法の呪文

ロット:⑩夕べに響く鐘

ディーペンブロック:

⑪テューレの王 ⑫昔、年老いた王が

⑬愛の苦しみ ⑭名声というもの

フェルステル:「夕暮れの歌

op.42」

⑮人生 ⑯見捨てられた者たち

⑰世界はかくも美しく ⑱森にて

⑲ふたりは黙って、手に口づけを

ワルター:⑳若い夫 |

①パヴェル・イラーク指揮

イフラヴァ・カンパヌラ協会合唱団

ペトル・ソボトカ(org)

②-⑨ペトラ・フレーゼ(S)

⑩-⑭フェリクス・ルンプフ(Br)

⑮-⑳テレザ・ノヴァーコヴァー(S)

②-⑳ラディスラヴァ・ヴォンドラーチコヴァー(p) |

中欧、そこは世紀末芸術の艶やかな美が息づく場所。

マーラーの足跡とともに、ロマン派からワルターまで!

妖艶にして猥雑、堅固にして変幻自在な交響曲の書き手マーラー。彼の人生は、行く先々でさまざまな音楽家たちとのふれあいに彩られていました。

ハプスブルク支配下のチェコで生まれ育ち、やがてウィーンで、ニューヨークで、プラハで、アムステルダムで…とさまざまな大都市でマーラーが活動していた頃、その周辺にいたさまざまな作曲家たちの歌曲・合唱曲を集めたこの企画は、彼が若き日を過ごしたイフラヴァで行われているマーラー音楽祭の一環としてライヴ収録されました。

マーラーを軸にしつつあえてマーラーはなし、そしてその選曲センスの絶妙さが光る企画!

ハンガリーのゴールトマルク、チェコのフェルステル、ウィーンのヴォルフやシェーンベルク初期...と晩期ロマン派の息吹が薫る逸品の数々もさることながら、オランダ・ロマン派の大立者ディーペンブロックの逸品や、若い頃マーラーに師事したブルーノ・ワルターの作曲家としての名品など、耳を傾けずにはおれない玄妙な逸品が続々!

オペラの確かな土壌があるチェコ随一の名歌手たちはヴェテランから若き気鋭まで頼れる面々ばかり、合唱曲も心が洗われる美しさ。

100年前の美の諸相、訳詞や詳細解説訳とともに是非じっくりと! |

|

UP0166

(国内仕様盤)

\2900+税 |

カプラーロヴァー弦楽四重奏団/メンデルスゾーン、ヴェルディ、スーク

メンデルスゾーン:弦楽四重奏曲

第1番 変ホ長調 Op.12

ヴェルディ:弦楽四重奏曲 ホ短調

スーク:コラール「聖ヴァーツラフ」の主題による瞑想曲

op.35a |

カプラーロヴァー弦楽四重奏団 |

1995年に結成、ヴィーナス弦楽四重奏団として来日経験もあるカプラーロヴァー弦楽四重奏団。2000年にチェコ女流作曲家の名前からカプラーロヴァー弦楽四重奏団と改名し、更に息のあったアンサンブルを追求し続ける女性アンサンブルです。

正統派のメンデルスゾーンから始まり、オペラ作曲家として知られるヴェルディのレアな弦楽四重奏曲、そしてチェコの作曲家ス-クの「愛国的三部作」よりコラール「聖ヴァーツラフ」の主題による瞑想曲ではまさに愛国心溢れた演奏を聴かせてくれます。

ヴェルディの弦楽四重奏曲は意外と人気があります! |

| |

UP0177

(国内仕様盤)

\2900+税 |

「ルカーシュ・フルニークの世界」

ルカーシュ・フルニーク (1967-):

フランク・ザッパの主題による変奏曲

弦楽のためのセレナーデ“星座”より

“トリゴン”より

ヴァイオリンと二つのオーケストラのための協奏曲

モーツァルトの主題による“逆転変奏曲”

リトミシュルからの道 |

イルジー・ビエロフラーヴェク(指揮)

プラハ・フィルハーモニア

トマーシュ・ネトピル(指揮)

ターリヒ室内管弦楽団

ヴラディミール・ヴァーレク(指揮)

プラハ放送交響楽団

他 |

音楽一家に生まれながらも、ロックバンドでベースギター、作曲を担当し、フランク・ザッパに傾倒。第一回国際ピアノ・デュオコンクール作曲部門で第1位入賞を果たし、その後はロック、ジャズ、クラシックの融合した音楽を世に送り出し続ける、チェコで大活躍の異色の作曲家、フルニークの作品集。

音楽祭やオーケストラの委嘱新作をはじめ、ラジオやTV、教育の場面でも活躍。ザッパのランピー・グレイヴィから主題を転用した変奏曲は、まるで1つの楽器のように溶け合ったソプラノサックスとバリトンサックスのデュオが聴きどころです。 |

ARS MUSICI ARS MUSICI

|

AMCD232-238

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

バッハ:イタリア様式による協奏曲のオルガン独奏編曲さまざま〜

ヴィヴァルディ、マルチェロ、エルンスト公…

1. 協奏曲 イ短調 BWV593

(ヴィヴァルディ『調和の霊感』Op.3-8による)

2. 協奏曲 ニ短調 BWV596(同

Op.3-11による)

3. 協奏曲 ハ長調 BWV594(同

Op.7-11による)

4. 協奏曲 ヘ長調 BWV978(同

Op.3-3による)

5. 協奏曲 ト長調 BWV592

(ザクセン=ヴァイマール公子ヨハン・エルンスト作曲の

ヴァイオリン協奏曲による)

6. 協奏曲 ニ短調 BWV974

(アレッサンドロ・マルチェッロ作曲のオーボエ協奏曲による) |

ロレンツォ・ギエルミ(org)

使用楽器:

ユルゲン・アーレント建造

ミラノ聖シンプリチアーノ教会 |

2016年に待望の再来日を控え、この選曲の1枚を!

バッハのルーツのひとつを明かす傑作選、絶妙の名演オルガンの世界は西暦2000年をまたいで、新旧世代交代が徐々に進みつつあるようです。

1990年代に気鋭の新世代だと思われていた名手たちも、今や明らかに「巨匠」と呼びうる存在感を放つように−ーとくに、この秋に現代作曲家として来日するベルギーの名匠ベルナール・フォクルールと、かつて伝説的古楽集団イル・ジャルディーノ・アルモニコ初期の鍵盤奏者として大活躍したロレンツォ・ギエルミの二人は、どちらも並ぶものなきバッハ解釈者として圧倒的な評価を博す大御所になってきました。

Ricercarレーベルで集中的にバッハ全曲録音を樹立したフォクルールと違い、ギエルミはさまざまなレーベルで少しずつバッハ作品を丁寧に録音しており、Deutsche

Harmonia Mundiと同母体で発足したArs

Musiciにも、注目度が上がってきた頃に若きバッハがヴィヴァルディ作品を編曲しながら研究したという名品群の録音を残しています。

来年2月の来日公演でも演奏する作品をいくつも収録したこの金字塔的アルバムも、日本語解説付でついに登場!

つい先頃、Passacailleレーベルで数年前に録音されたアルバムも同様の形態で発売後『レコード芸術』特選に輝いたところ「ギエルミここにあり」を改めて印象づける1枚となるに違いありません。どうぞご注目を!

|

GRAMOLA GRAMOLA

|

GRML99046

(国内仕様盤)

\2900+税 |

ウィンナ・ワルツ小史

ヨハン・シュトラウス1世:「信号の踊り」 Op.218

ラフマニノフ:「ピアノ四手連弾のための6つの小品」Op.11より

第4番 ワルツ

チャイコフスキー(ラフマニノフ編):

「眠れる森の美女」序曲

ブラームス:「16のワルツ集」

Op.39〜第14・15番

リーム:「短いワルツ集」より

サティ:「風変わりな美女」より

「眼の中の神秘的な口づけ」 |

マリアナ・フェルナンデス、

ランコ・マルコヴィチ(p) |

「マーラー編曲ブルックナー」で注目を集めた名手二人新たなる冒険は、ウィーンならではのジャンルの名演!

2000年よりピアノ連弾を開始したウィーンの名教師ふたり、マリアーナ・フェルナンデスとランコ・マルコヴィチによるCD第2弾。Gramolaレーベルでは、ブルックナーの交響曲を世界ではじめて評価した人物のひとり、若きマーラーによる2台ピアノ編曲版が今も高い評価を保っているタッグです。

今度の新譜では、ワルツがどのように発祥し発展を遂げたのか、その歴史と国別のワルツに光を当てながらの選曲が絶妙です。

ヨハン・シュトラウス1世の正統的なウィンナワルツ「信号の踊り」ではじまり、その旅路はロシアへと向かいワルツを演奏会用の曲として成立させたラフマニノフのピアノ四手連弾のための6つの小品」の中のワルツ、そしてラフマニノフ編曲のチャイコフスキー「眠れる森の美女」序曲へと向かいます。

ブラームスのスラヴ要素の高いワルツと、現代作曲家リームの伝統的かつユーモア溢れるワルツへ経て、ダダイズムに影響を受けたサティのワルツで締めくくります。

様々なワルツを息のあったピアノの名手の演奏で楽しめる1枚です。試聴機でも効果を発揮しそうな内容! |

| . |

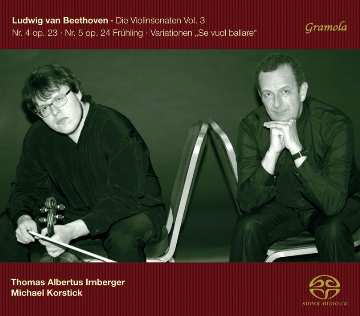

GRML99052

(SACD Hybrid)

\3000+税 |

イルンベルガー&コルシュティック

ベートーヴェン:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ全集3

1.ソナタ 第4番 イ短調 Op.23

2. 歌劇「フィガロの結婚」(モーツァルト作曲)より

“もしも伯爵様が踊るのなら”の主題による12の変奏曲

3. ソナタ 第5番 ヘ長調 Op.24

「春」 |

トーマス・アルベルトゥス・イルンベルガー(ヴァイオリン)

ミヒャエル・コルシュティック

(ピアノ) |

塗り替えられる名演の歴史、さらなる新世代のみずみずしい感性が、「春」の息吹を一層魅力的に。

オーストリア随一の新世代イルンベルガーが、稀代のベートーヴェン解釈者コルシュティック(ピアノ)をパートナーに迎えての「ヴァイオリンとピアノのためのソナタ全集」シリーズ第3弾は、傑作「春」を含む2名曲。

悲劇的な愛を思い内面の不安定さを表しているような第4番に対し、「春」というタイトルで知れる第5番は喜びに満ち溢れたような甘く美しい愛のメロディを奏でます。

対照的な“姉妹”ともいえる両作品加え、作曲家が想いを寄せたエレオノーレ・フォン・ブロイニングに捧げられた「フィガロの結婚」より“もしも伯爵様が踊るのなら”の主題による12の変奏曲を加えました。

ザルツブルク出身の若き俊才イルンベルガーのみずみずしい感性と、ピアノソナタ全曲演奏などでベートーヴェン解釈には定評のコルシュティックが、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタに新たな息吹をもたらします。

来年初旬の第四弾を待って「ベートヴェン:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ」シリーズは完結予定!ますます期待が高まるリリースです。

|

| |

GRML99058

(国内仕様盤)

\2900+税 |

シューマン:

1.クライスレリアーナ Op.16

2.子供の情景 Op.15

3.パガニーニのカプリースニよる練習曲Op.3より

第1曲・第2曲 |

ドラ・デリイスカ(ピアノ) |

ロマン派の心を伝えるブルガリア出身のウィーンの俊才、待望のシューマン、名曲と艶やかな超絶技巧の世界数年前、シューベルト歌曲をリストがピアノ独奏に編曲した作品を集めたアルバムで、耳の肥えた音楽愛好家たちをもうならせたデリイスカ。ブルガリア出身でオーストラリアを拠点とする彼女の繊細かつ大胆な音で、シューマンの世界観の新たな扉を開きます。

のちに作曲家自身の妻となった、シューマンの最愛の恋人クララに捧げた霊感あふれる曲集クライスレリアーナ、第7曲目のトロイメライが名高い子供の情景、そして超絶技巧のピアニストをめざしていたシューマンが衝撃を受けた、ヴァイオリンの鬼才パガニーニのカプリースを編曲した練習曲からも。

「シューマンの感情表現は力強くあたたかく、決して平静なものではありません。そして同時にいくつも異なったアイデアを与えて、常に様々な経験へと導いてくれます。音楽が鳴り終わった時には、その魅力によって内面が満たされていることに気がつくでしょう。シューマンの作品では最後に響いた音が私たちを彼の世界に誘うのです。その作品がもたらす感情の広がりを受け取るためには心を開いておかなければなりません。」(ドラ・デリイスカ談) |

|

GRML99074

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

ミヒャエル・コルシュティック

1. ムソルグスキー:組曲『展覧会の絵』(1874)

2. チャイコフスキー:ドゥムカ(1884)

3. リャプーノフ:超絶技巧練習曲第11番(1906)

4. プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第8番op.84

「戦争ソナタ第3番」(1944) |

ミヒャエル・コルシュティック

(p/スタインウェイDモデル) |

イルンベルガーとデュオで活躍中のコルシュティック、スキのない技量と明確な解釈設計がつくりだす宇宙。

稀代のベートーヴェン解釈者として名をなしてきたドイツ屈指の名匠コルシュティックの演奏は、はっきりきわだった個性を強く感じさせる独特の求心力がありつつ、曲全体の魅力をじっくり深く追ってゆくような、いわば鍵盤のうえで思索する人のような音作り。その魅力はベートーヴェンのソナタひとつひとつに素晴しい結実をみせてきただけでなく、たとえばリストの『巡礼の年』のような、超絶技巧をこなせることが大前提なうえで音楽性が問われるレパートリーでも、明らかに素晴しい成果につながってきました。

そうした演奏スタイルが何より生きているのが、この『展覧会の絵』と『戦争ソナタ第3番』の2大作を軸とする、ロシア近代の傑作ピアノ作品集。Ars

Musiciで録音されていた音源ですが、このたびGramolaから美麗パッケージで再登場、解説付の国内仕様盤初出となります。

曲が進むにつれ、静々と壮大な構想が浮かび上がってゆくような『展覧会の絵』や『戦争ソナタ』、テクニカルなパッセージをものともしないリャプーノフの小品、そしてチャイコフスキーの民族情緒がひときわ光る「ドゥムカ」——確かな解釈の向こうから、ほどよく香りたつスラヴ情緒も美しく。聴き深めたくなる逸品。注目の1枚です。

|

INDESENS! INDESENS!

|

INDE076

(国内仕様盤)

\2900+税 |

サックスでバッハを

コラール:「神よ、我が成就を助けたまえ」BWV343

シンフォニア: 2番、4番、5番、7番、9番、11番

コラール: 「神よ、天より見たまえ」

BWV77

4つのデュエット:1番、2番、3番、4番

コラール:「ああ神よ、我が嘆きと溜息を聞き入れ給え」

BWV254

平均律クラヴィーア曲集:

第1巻 8番、22番、

第2巻 7番、8番、22番

コラール:「ああ、いかにはかなき、いかに空しき」 |

ピエール-ステファン・ムジェ

(ソプラノ・アルト・テナー・バリトンサックス) |

五つものサックスを一人で操り、多重録音でバッハのフーガを対位法を用いて書かれたバッハの作品は鍵盤楽器で演奏される機会が多いですが、その他の楽器で各声部を演奏することも可能です。

ソプラニーノ、ソプラノ、アルト、テナー、バリトンと様々な種類のサックスを使いマルチトラックでのひとり録音。

それぞれのサックスがポリフォニーの声部を際立たせ、音色、細やかな表現、、音楽の広がりを表現する技の妙。

様々なアンサンブルや、作曲家としても経験豊富なムジェが、バッハのフーガに新たな息吹をもたらします!

*意外やサックスの世界では、バッハを練習曲として使用する場面も多いです |

|

INDE074

(国内仕様盤)

\2900+税 |

フルートとピアノのための作品集

ライネッケ:

フルートとピアノのソナタ「ウンディーネ」

op.167

プロコフィエフ:

フルートソナタ 二長調 op.94

エネスク:

フルートとピアノのための「カンタービレとプレスト」

ヒンデミット:

フルートとピアノのためのソナタ(1936)

ドホナーニ:

フルートとピアノのための「アリア」

op.48

No.1 |

ダニエラ・コッホ (フルート)

オリヴァー・トリーンドル(ピアノ) |

オーストリアの俊才、選曲センスも光るフルート盤新たに自発性あふれるピアニストにも注目、確かな室内楽を。

つとに知られた神戸国際フルートコンクール第1位(第7回)をはじめ、世界の名だたる国際コンクールで受賞歴を誇る若きオーストリアのフルーティスト、ダニエラ・コッホ。19世紀末から20世紀にかけ、ロマン派から近代に至る時期の象徴的なフルート作品をセレクトしました。コッホの流れるようなフレージングは旋律を際立たせ、音色や感情の繊細な変化を伝え、レガートや、スタッカート、語るような息遣いが更に作品の魅力を引き出します。

”フルートとピアノのための”、とあるとおり、ピアノのトリーンドルも伴奏者として控えてはおらず、色彩豊かな演奏がコッホの表現力を更に引き出し、それぞれの作曲家の全く違ったソナタの特徴を導き出します。

とりわけ最後の収録曲、ドボナーニのアリアはあまり知られていない曲ですが、ピアニストから紹介されて、コッホが“ひと弾き惚れ”したという、まさにこのCDに相応しい豊かな音色と幅広い音の幅を持ったフルートとピアノの名曲と言えるでしょう。フルートのためのアルバムといっても脆弱な名曲集などではない、作品の選び方から確かなセンスを感じさせる1枚ではないでしょうか。

未知の名品との出会いを、このような名演で迎えることができるのは、とても贅沢なこと。 |

PAN CLASSICS PAN CLASSICS

|

PC10349

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

グナール・レツボール 指揮

カトリック教徒のバッハ

ベネディクト・アントン・アウフシュナイター(1665-1742):

フランツ・アントン・フーグル(1706-1745):

アウフシュナイターの『晩課』作品5(1709)

第五旋法による前奏曲とフーガ

主は言われた(詩篇110)

第四旋法による前奏曲とフーガ

主をほめ讃えよ(詩篇111)

第一旋法によるフーガ(または前奏曲)とフーガ

主を恐れるものは幸いなり(詩篇112)

フーガ変ロ長調

第二旋法による前奏曲とフーガ

主の僕たちよ、ほめ讃えよ(詩篇113)

第六旋法による前奏曲とフーガ

主をほめ讃えよ(詩篇117)

第五旋法による前奏曲とフーガ

マニフィカト |

グナール・レツボール 指揮

アルス・アンティクヮ・アウストリア(古楽器使用)

聖フローリアン少年聖歌隊 |

ビーバーとバッハの間をゆく、この豪華絢爛な音世界!

ブルックナーさえ遠く垣間見える、古楽器金管+合唱バロック・ヴァイオリンの名手レツボールが心血を注ぐライフワークは、不当にも忘れ去られた(ウィーン古典派があらわれる前の)18世紀以前のオーストリア音楽の復権。

このアウフシュナイター録音もその一環で、以前レツボールがArcanaで録音した教会ソナタ集を聴けば、このパッサウの巨匠が、ビーバーやシュメルツァーら大御所たちと肩を並べるヴァイオリン音楽の大家であったことは明らか!

とはいえ彼の神髄はむしろカトリックの教会音楽にあらわれていたようです。ラッススやカリッシミら過去の巨匠たちを理想とした彼の作風は、伝統的な対位法をバロックの文脈の中で生かしたもの(同時代のフックス「皇帝レクィエム」も連想させるような)。

この1709年の「晩課」もそうなのですが、しかし注目すべきはレツボールの演奏の痛快さ!演奏編成は室内楽的なのに、金管の響かせ方がうまく、まるでブルックナー初期の高雅な宗教曲のように聴こえる不思議——

その演奏を聴けば、レツボールが熱く主張する「カトリックのバッハ」という言葉にも強く納得させられます(本作もどこか「ミサ曲

ロ短調」にも通じる魅力が…)。

間に挿入されるフーグルのオルガン曲も実に魅力的です。隠れた金鉱「オーストリア・バロック」を益々おもしろくする名演...こういうアルバムが出てくるから”知られざる”系は見逃せません! |

|

PC10214

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税

在庫限り |

サロモーネ・ロッシの『ソロモンの雅歌』と器楽合奏曲〜

17世紀イタリア、ユダヤのバロック音楽〜

『ソロモンの雅歌』より(8曲)

『さまざまなシンフォニア集』第1・2巻、

『さまざまなソナタ集』第3・4巻より(12曲) |

プロフェティ・デッラ・クヴィンタ、

アンサンブル・ムスカディン(古楽器使用) |

バロック初期の多元的な声楽芸術そのまま、ユダヤの詩句がみずみずしく——注目録音、在庫限りです!

古楽器系の録音が多い欧州レーベルの中でも、PanClassicsはスイスに拠点を置いていた時代から世界随一の古楽奏者養成機関バーゼル・スコラ・カントルムとの縁が深く、折々にその最先端で研鑽を積んできた気鋭の名手たちの注目企画を音盤化してきました。

ここにご紹介するのは、今やさまざまなレーベルで録音するようになった中世系俊才ユニット、コリーナ・マルティ&ミハウ・ゴントコを含む名手たちが集う二つのアンサンブルによる2009年の企画!諸般の事情から発売時にお届けできなかったこの逸品が限定数確保できたため、堂々解説付仕様でご案内させていただきます!

曲は17世紀初頭のイタリア・バロック全盛期、モンテヴェルディやフレスコバルディ、ランディらと同時期にマントヴァで活躍したヴァイオリン芸術家S.ロッシの代表的声楽曲集『ソロモンの雅歌』と、器楽曲さまざま!イスラエル系の声楽グループが加わっているのは、ロッシがユダヤ人だったから——そして完全にバロック様式でありながら、ヘブライ語で歌えるよう作曲していたから。

後年のユダヤ・ヴァイオリン芸術の遠い祖先か、技巧的な合奏曲も聴きどころたっぷり!オノフリやラルペッジャータの初期バロック・サウンドが好きな方々にもぜひおすすめの1枚なのです!

|

|

PC10326

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

小さな森の歌〜

ドイツ3Sのひとり、シャインが遺した歌曲集!「森の音楽」

シャイン:

①いつだってコンコルディアは②気高い羊飼いのコリドン

③優しいフィッリの喉が渇いたとき

④おお大気よ、汝は気高き元素

⑤少しも期待をしないとき ⑥イントラーダ

⑦おお絹のような髪の毛よ ⑧クラント

⑨わたしのミルテッロ、あなたのデーリア

⑩ああ、私はキューピッド ⑪パドゥアーナ

⑫この心の痛みを除けるならば ⑬ガリアルダ

- クーラント

⑭涼しい5月 ⑮おおコルディオン

、あなたの幸運は今日開く

⑯おお別れよ、苦い別れよ ⑰パドゥアーナ

⑱ナイチンゲール ⑲やった!私と一緒に喜んで! |

ユリア・フォン・ランドスベルク(ソプラノ)

クリスティーネ・マリア・レムベック(ソプラノ)

フロリアン・ゲルツ(バリトン)

トール=ハラルト・ヨンセン指揮

ユナイテッド・コンティヌオ・アンサンブル

(古楽器使用) |

深い深い森の中で、森の精たちと音の森林浴を。

ポスト・ルネサンス世代のドイツ声楽は、素朴で高雅!

ドイツ初期バロックの“三大S”のひとりとして、シュッツ、シャイトと並び称されるシャイン。

大バッハが100年後に務めることにもなる、ライプツィヒ聖トーマス教会のカントルであった彼の作品は『イスラエルの泉』という宗教的重唱曲集が有名ですが、俗世向けの音楽でも、彼はその才能を大いにふるいました。

「森の音楽」というチャーミングな題が付けられたこの歌曲集は、当時最新のイタリア様式であった通奏低音や協奏様式など、洗練された手法を積極的に取り入れて作られています。

シャイン自らが書き下ろした歌詞の中で展開される舞台は、森のニンフや羊飼いに神々といった、神話の世界がひっそり息づく

ドイツの森の奥深く。魅惑に満ちた幻想的な空間の中にこだまする、簡素ながらも楽しく美しい“小さな森の歌”の数々に、うっとり時間を忘れてしまいます。

当時この出版楽譜が爆発的な売れ行きを見せた事実にも納得。演奏は、通奏低音ユニットに特化したその名もユナイテット・コンティヌオ・アンサンブル。色彩豊かな音色と工夫で、森の空気さながらといった清く澄んだ歌声を支えます。

ジャケット写真を飾る森のしずくのように、聴く者の心を潤おしてくれる一滴となるでしょう。いかめしげなドイツの巨匠シャインの印象も、さわやかに一新されそうです。

|

. |

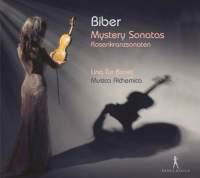

PC10329

(2CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\4300+税 |

ロザリオ新録音

リナ・トゥール・ボネート

ビーバー:ロザリオのソナタ集(全)

『ロザリオのソナタ集』変則調弦によるヴァイオリンと

通奏低音による15のソナタ、および無伴奏パッサカーリャ |

リナ・トゥール・ボネート(バロックvn)

Ens.ムジカ・アルケミカ(古楽器使用)

アンネ・マーリエ・ドラゴシッツ(cmb)

パッチ・モンテーロ(vg, cb, リローネ、ヴィオローネ)

ラインヒルト・ヴァルデーク(バロックhrp)

トーマス・ボイゼン(テオルボ) |

『ロザリオのソナタ』新譜に駄盤なし?

ヴィヴァルディの協奏曲で圧倒的センスをみせた名手、心震える妙技。

新旧世代の交代が…といえば、バロック・ヴァイオリンの世界もまさにそのとおり。

とくにバーゼル。

スコラ・カントルム周辺をはじめ、スイス、ドイツ、フランスなどの古楽系教育機関の主任教諭が変わるなか、若い世代が続々と存在感をあらわしはじめているので見逃せません。

現代楽器でも確かな研鑽を積んだのち、ウィーンや故郷で華々しく活躍を見せているスペイン出身のバロック・ヴァイオリン奏者リナ・トゥール・ボネートも、新世代の注目株のひとり——

昨年ヴィヴァルディの協奏曲集で驚くべき妙技を聴かせてくれたあと、腕に覚えがなくては弾けない17世紀芸術の至宝、バッハ以前最大のヴァイオリン音楽ともいうべき『ロザリオのソナタ集』の全曲録音を世に問うてくれました!

暗闇に蝋燭の炎だけをともしたトレイラーのイメージをそのまま美麗ジャケットに投影、雰囲気抜群にくりひろげられる縦横無尽の名演はまさに圧巻!

音楽愛好で知られた17世紀ザルツブルク大司教のため、15通りの異なる調弦で、イエスの生涯にまつわる15の場面を描き出した異色の超絶技巧曲集を、ボネートは実にあざやか、説得力あふれる演奏解釈で「いま」に甦らせてゆきます。

この曲集をあえて録音しようという名手の常どおり、実にすばらしい成果——通奏低音にもリローネやハープなど多種多様な楽器を導入、作品美を否応なしに盛り上げます。

ここで第10番が聴けます。

うまいのは当たり前として、かなり情熱的・・・これがスペインの「ロザリオ」?

・・・いいじゃないですか。

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SPFOi5b2hgE

|

PASSACAILLE PASSACAILLE

|

PSC954

(2CD)

(国内仕様盤・日本語解説付)

\4000+税 |

ロレンツォ・ギエルミ(org)

バッハ:ライプツィヒ・コラール集

1. 18の大コラール集 BWV651-668

(通称「ライプツィヒ・コラール集」)

2. トッカータ、アダージョとフーガ

ハ長調

BWV564 |

ロレンツォ・ギエルミ(org)

使用楽器:ユルゲン・アーレント建造

ミラノ聖シンプリチアーノ教会 |

巨匠ギエルミ、来日を控えての国内仕様新発売——堂々として泰然自若、その魅力はすでに随所で証明済あの辛口批評で知られるフランスDiapason(ディアパゾン)誌も、欧州初出当時から文句なしに5ポイント満点を与えたバッハの銘盤——今や大御所の風格をたたえはじめたバッハ解釈者ロレンツォ・ギエルミによる、この偉大なオルガニスト=作曲家が生涯最後にまとめたオルガン音楽の集大成ともいうべき『ライプツィヒ・コラール集』全曲録音がついに、来年2月のギエルミ氏来日を前に日本語解説付仕様で正規流通となります。

すでに同じPassacailleレーベルから出た「オルガン独奏のためのトリオ・ソナタ集」(PSC967)が今年『レコード芸術』誌上で特選に輝いたばかりのところ、この2枚組も「バッハ最後のオルガン傑作」として改めて注目を浴びること必至!

しかも(これはたまたまなのでしょうが)先日は朝のNHK-FM「古楽の楽しみ」でも大々的にとりあげられ、リスナーたちの話題を呼んでいました。

作品にふさわしい堂々たる風格を演出するのは、ギエルミ本人が正規奏者をつとめるミラノ聖シンプリチアーノ教会にある名工J.アーレント建造の銘器!滋味あふれる美音をあざやかに統御、平明かつ明瞭に、聴き手を威圧することなく静々と音楽の素晴しさに気づかせてくれる—— |

|

PSC1014

(2CD)

(国内仕様盤)

\4300+税 |

バッハ-フーガの技法

コントラプンクトゥス I

コントラプンクトゥス III

3度の転回対位法による10度のカノン

コントラプンクトゥス II

コントラプンクトゥス IV

8度のカノン

コントラプンクトゥス V

コントラプンクトゥス 9

コントラプンクトゥス IX 12度の転回対位法による4声

コントラプンクトゥス X 10度の転回対位法による4声

コントラプンクトゥス VI フランス風の4声

コントラプンクトゥス VII 拡大および縮小を含む4声

5度の転回対位法による12度のカノン

コントラプンクトゥス VIII 3声の3重フーガ

コントラプンクトゥス XI 4声の3重フーガ

反行形による拡大カノン

3つの主題によるフーガ(コントラプンクトゥス

XIV) |

マルサ・クック (チェンバロ) |

究極の対位法を用い、未完成のフーガを残すバッハ晩年の大作。

スヴェーリング音楽院でレオンハルトに学び、ヘレヴェッへ、ミンコフスキや、ヤーコプスらとヴェルサイユ・バロック音楽センター等で共演を重ねるアメリカ出身のチェンバリストのマルサ・クックが、様々な解釈や編成で演奏されるこの「フーガの技法」に、聖書の言葉を重ね、その中身を探ります。

研究者としても2015年に「フーガの技法」を出版したクックの正統的、且つ斬新な演奏が聴きどころです |

|

PSC1013

(国内仕様盤)

\2900+税 |

「ナポリのリコーダー 1759年」

プッリ:リコーダーと通奏低音のためのソナタ

変ロ長調

作者不詳:リコーダーと通奏低音のためのソナタ

二短調

プッリ:リコーダーと通奏低音のためのソナタ

ヘ長調

作者不詳:リコーダーと通奏低音のためのソナタ

ハ長調

マンチーニ:リコーダーと通奏低音のためのソナタ

ハ短調

ドゥランテ:チェンバロ・ソナタ「四季」

作者不詳:リコーダーと通奏低音のためのソナタ

ヘ長調

プッリ:リコーダーと通奏低音のためのソナタ

ト短調 |

ラ・チカーラ

(バロック・アンサンブル)

イネス・ダヴェーナ

(リコーダー&音楽監督) |

“ナポリの甘き笛”(PSC1007)でセンセーショナルなデビューを飾ったラ・チカーラの第二弾CDは1759年のナポリにおけるリコーダーに焦点をあてます。

研究者でもあるリコーダー奏者のダヴェーナによってナポリで“発掘”されたリコーダー・ソナタともに当時のナポリにおけるリコーダー音楽を探ります。

南欧では「復活と永遠」の象徴とされるチカーラ(蝉)達が奏でる1759年の音楽の再現。その活き活きとした音楽!

ナポリのラッキーアイテムのコルノを模した赤唐辛子のジャケットもおしゃれです。 |

|

PSC 1009

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税

|

ピート・クイケン

ブラームス 19世紀のピアノによる作品集

〜作曲家の愛したピアノ〜

①ピアノ・ソナタ 第3番 ヘ短調

op.5

②三つの間奏曲 op.117

③幻想曲(七つのピアノ曲)op.116 |

ピート・クイケン(歴史的ピアノ)

使用楽器:

ウィーンのJ.B.シュトライヒャー

1868年製作オリジナル(No.6680) |

豪奢なピアニズムから、極限まで音を削り込んだ世界へ

ブラームスの聴いた響きとは?名匠、その真相へ...!

自身ピアニストとしても活躍、確かな腕前でさまざまな作品を初演もすれば、楽譜校訂者として数々のピアノ曲の楽譜出版にもたずさわるなど、19世紀ピアノ音楽の歴史に大きくかかわりつづけたブラームス。

しかし当時はピアノという楽器が大きな発展を遂げた時期でもあり、裏を返せば、いま私たちが知っているピアノの音とはかなり違う音響感覚の楽器が広く出回っていた時代でもありました。

そのなかで、ブラームスはどういった音感のもとピアノ音楽を綴っていたのでしょう?

とくに彼の音楽は、若い頃には音数も多くヴィルトゥオーゾ(名人芸)的な華やぎもみせる作風もみられたのに、晩年にはしばしば音数を極限まで削り込んだ、たった数音のうごきで深く雄弁な表現をつくりだす音楽もどんどん増えてゆくのです!

作曲家が体感していたであろう世界の真相に近づくべく、ガンバの巨匠W.クイケンの息子ピート・クイケン(今や相当なヴェテラン!)が向かった楽器は、1868年、『ドイツ・レクィエム』作曲期にできたシュトライヒャー。

作曲家が愛したウィーンのピアノで、私たちにどんな作品像を見せてくれるのでしょう?演奏者自身による解説の日本語訳付、じっくり読み解きたい1枚になりそうです。ご期待を!

|

.

|

PSC 1005

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

寺神戸亮と上村かおりが参加

ラモー:コンセールによるクラヴサン曲集

①第1コンセール〜クリカン

, リヴリ ,

ヴェジネ

②第2コンセール〜ラボルド

, ブコン ,アガサント

, メヌエット (ムニュエ)

③第3コンセール〜ラ・ポプリニエール

,内気

(臆病) , タンブラン

④第4コンセール〜パントマイム

,軽はずみなおしゃべり

, ラモ−

⑤第5コンセール〜フォルクレ

, キュピ

, マレ |

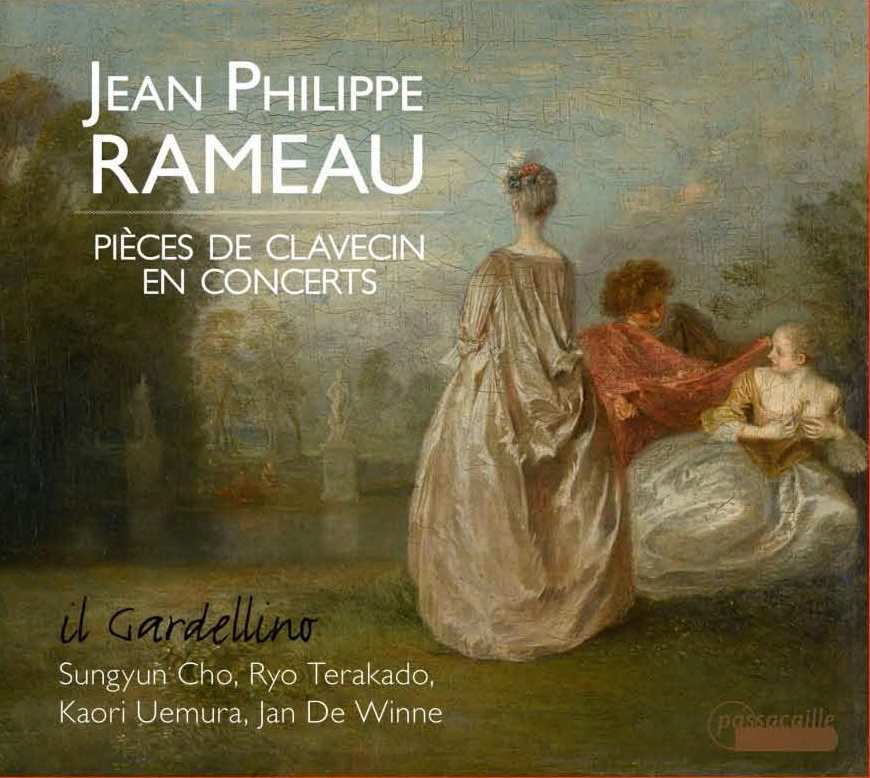

Ens.イル・ガルデッリーノ

(古楽器使用)

上村かおり(ヴィオラ・ダ・ガンパ)

寺神戸亮(ヴァイオリン)

チョ・スンユン(チェンバロ)

ヤン・ド・ヴィンヌ(フルート) |

ラモーの“コンセール”に待望の新録音には寺神戸亮と上村かおりが参加、欧州最前線の味わい。

フランス・バロック後期の作曲家たちのなかでも、独特の立ち位置で音楽史に異彩を放つラモー。その創作活動は、齢50を過ぎてからデビューしたオペラの世界で広く展開されたのですが、しかしラモーのヒット曲は室内楽にもありました。それが、クラヴサン(=チェンバロ)の独奏がつづいてゆくなか、ヴァイオリンとヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)がその傍らに加わる『コンセール[=合奏]によるクラヴサン曲集』。

いや、ラモーに限らず、フランス18世紀の器楽でも最も有名なひとつかもしれません。競合盤も少なくないところ、この新録音では日本が誇るピリオド楽器の名手、寺神戸亮と上村かおりが参加。若い頃のクリストフ・ルセと同曲集を録音したこともありますが、それから多くの演奏現場を経て刻まれたこの新録音では、彼らが欧州古楽界の先陣で確かなヴェテランとしての存在感をあらわすところとなったことを強く意識させる充実した演奏内容に、随所で聴き惚れてしまいます。

しかし主役はクラヴサンのはず——実際、ここでも確かな音の粒をエスプリ鮮やかに紡ぐチョ・スンユンのセンスが絶妙。なお当盤は、オペラ作曲家としてのラモーを強く意識した演奏で、その意味でも従来盤とは違った味わいが感じられるかもしれません。注目の新録音です!

|

RAMEE RAMEE

|

RAM1407

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2900+税 |

古楽大国オランダ屈指の名匠ファン・デル・フェルデン

ヴィーラント・クイケンも登場

マレ:二つのヴィオールのための組曲集 第1巻(1686)

1. 第1組曲 ニ短調

プレリュード〜アルマンド〜クラント〜サラバンド〜

ジグ〜ガヴォット〜ムニュエ(メヌエット)

2. 第2組曲 ト長調

プレリュード〜アルマンド〜クラント〜サラバンド〜

ジグ〜ガヴォット・アン・ロンドー〜ムニュエ〜

ガヴォット〜こだまのファンタジア〜シャコンヌ〜

メリトン氏の墓標(トンボー) |

|

ミーネケ・ファン・デル・フェルデン(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

ヴィーラント・クイケン(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

フレッド・ヤーコプス(テオルボ) |

古楽大国オランダ屈指の名匠&「あの巨匠」。

マレ芸術の粋、満を持してというほかない境地…!

ヴィオール(ヴィオラ・ダ・ガンバ)の魅力を誰よりも多面的に引き出してみせた人…といえば、これはもう英国のヒュームか、あるいは“天使のごとく弾く”と讃えられたマラン・マレ、そしてそのライヴァルだった“悪魔のごとく弾く”フォルクレか…といったところでしょう。

そしてもちろん、最も有名なのはマラン・マレ。しかもマレは他の二人よりも明らかに多作で、その意味でも深めがいのある音楽世界を形作ってきた人ではありました。とくに注目が集まるのは、18世紀になってから順次楽譜が刊行された、ヴィオールひとつと通奏低音で弾く第2〜5曲集。

しかしフランス古来の弦楽芸術の伝統を最も確かに受け継いでいる「出発点」と目すべきはやはり、1686年、二つのヴィオールのために書かれ楽譜出版された第1曲集にほかなりませんーーその音楽世界を最新録音で聴こうとするとき、古楽大国オランダ随一の細やかなガンバ芸術家ファン・デル・フェルデン女史と、20世紀以来この楽器の復権に大きく貢献してきたパイオニアたる巨匠ヴィーラント・クイケン(!!)による新たな録音に出会えるとは!

Rameeレーベルでともに録音を続けてきたテオルボ奏者ヤーコプスの共演も絶妙、阿吽の呼吸のすばらしさには「幽玄」などという言葉も思い浮かぶほど...。

解説日本語訳付、ぜひこの世界の深さをご体感いただきたい1枚です。 |

ZIG ZAG TERRITOIRES ZIG ZAG TERRITOIRES

|

ZZT2041001

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2500+税 |

ベートーヴェン:三つのピアノ・ソナタ〜ソナタ形式の完成と、変容と〜

①ピアノ・ソナタ 第1番 ヘ短調

Op.2-1

②ピアノ・ソナタ 第13番 変ホ長調

Op.27-1

③ピアノ・ソナタ 第28番 イ長調

Op.101 |

エレーヌ・クヴェール(p) |

現代ピアノでの古典派解釈も、ヤナーチェクも室内楽も多芸なソリストの忘れがたいベートーヴェン解釈、再び!ゲルギエフ時代からロッテルダム・フィルのソロ奏者として活躍してきた稀代のフルート奏者ジュリエット・ユレルの室内楽パートナーとして、Zig-Zag

Territoiresですばらしいフランス音楽アルバムの録音も残しているエレーヌ・クヴェール。

同じフランス新世代を代表するチェロの名手アンリ・ドマルケットともデュオ・ユニットで活動していますが、この名手はそのかたわら、ソリストとしても確かな感性を誇る名手として注目されてきました(機会があれば、どんどん日本にきてほしいところ!)—−その足跡は、Alphaと並ぶ小規模レーベルの粋Zig-Zag

Territoiresに録音されてきた2枚のアルバムからもわかるところ。

すでに国内盤流通でも発売され高い評価をはくしたヤナーチェク作品集(『レコ芸』準特選!)のかたわら、モーツァルトやハイドンなど古典派作品を現代ピアノであざやかに弾きこなす彼女の絶妙なピアニズムは、楽聖ベートーヴェンの初期・中期・後期、と三つの時代から1曲ずつを厳選して録音されたこのソナタ集にも、はっきり示されているところ。

廉価再発仕様の在庫を確保できましたので、国内廉価仕様でお届け...ほれぼれするような美音は印象主義にも、またフォルテピアノにも通じる独特の味わいで私たちを魅了してやみません。

造形の確かな作品設計とともに、現代ピアノだからこそ映える楽聖の小宇宙...! |

| |

ZZT2020401

(国内仕様盤・日本語解説付)

\2500+税 |

ブランディーヌ・ランヌー(cmb)

バッハ:鍵盤のための組曲とトッカータ

①フランス組曲 第4番 変ホ長調

BWV815

②トッカータ ニ短調 BWV913

③イギリス組曲 第6番 ニ短調

BWV811 |

ブランディーヌ・ランヌー(cmb) |

バッハの壮大な構想!細やかに充ちた響きの隅々までランヌーの感性が映える三つの全曲録音から厳選3曲ブランディーヌ・ランヌー…

Virginに名盤多数のジェラール・レーヌ指揮イル・セミナリオ・ムジカーレの通奏低音奏者として頭角をあらわし、レ・バッス・レユニやアンサンブル・レ・ドミノといったフランス最前線のグループで確かな存在感を印象づけてきたのが20世紀末頃のこと。

Zig-Zag Territoiresレーベルでソロ奏者として突如ラモーの全曲録音をリリース、フランス古楽界で一躍“時の人”になったこのチェンバロ奏者は、2011年にはチェンバロ演奏での通念を覆すほど遅い『ゴールトベルク変奏曲』の驚くべき録音を世に問い、個性的なバッハ弾きとして確かな評価を得ています。

そのさい同時発売されたのが、Zig-Zag

Territoiresで録音してきた『フランス組曲』『イギリス組曲』および一連の長大なトッカータを集めた三つのアルバムのBOX化ヴァージョン——

現時点の国内流通盤として入手できるのはこのヴァージョンのみのところ、各アルバムから最も充実した作品を厳選した廉価ヴァージョンも在庫が確認されましたので、ここに国内仕様でご案内させていただきます!

バッハの鍵盤組曲中でも『フランス序曲』と並んで最も長大なイギリス第6、先進的な音楽内容が魅力的なフランス第4、そしてニ短調の壮麗なトッカータ...1枚通して聴いても味わい深い、チェンバロの精巧な美音が映える自然派録音の銘盤です! |

![]()