≪第88号アリアCD新譜紹介コーナー≫

その4 2016/7/19〜

7/22(金)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

BONGIOVANNI BONGIOVANNI

|

|

|

メルカダンテによる、珍しい宗教作品集

サヴェリオ・メルカダンテ(1795-1870):

(1)4声のためのミサ曲

(2)4声のためのレクイエム・ブレーヴェ |

アンナリータ・ディ・ジョヴィーネ・アルディート(ソプラノ)

アンジェラ・ボンフィット(メゾソプラノ)

ヴィンツェンツォ・ディ・ドナート(テノール)

マッテオ・ダポリート(バス)

アゴスティーノ・ルシッロ(指揮)

カペッラ・ムジカーレ・イコナヴェテーレ |

イタリアのオペラ作曲家メルカダンテによる、珍しい宗教作品集

録音:2014年(スタジオ録音)/59’53’’

オペラ作曲家としてイタリア内外にその名を知られたメルカダンテの、珍しい宗教作品です。

2 曲とも世界初録音で、声の巧みな扱いはさすがオペラ作曲家といったところ。(1)は管弦楽と4

人の独唱、合唱からなる作品で堂々とした大規模なミサ曲。(2)はアカペラ合唱の作品で、一転古風な趣を持ちます。 |

| |

|

|

イタリア中期バロックの力強いカンタータ

アレッサンドロ・ストラデッラ(1639-1682):

(1)カンタータ「Qual prodigio e ch’io

miri?」

(2)8つのヴィオールとトランペットのためのソナタ

(3)カンタータ「Lasciate ch’io respiri」 |

アンナ・キエリケッティ(ソプラノ)

フランチェスカ・ジヒョン・パク(ソプラノ)

ジャンルカ・ブラット(バス)

ロジータ・フリサーニ(ソプラノ)

リッカルド・リストーリ(バリトン)

ルカ・マルツァーナ(トランペット)

エステヴァン・ヴェラルディ(指揮)

アレッサンドロ・ストラデッラ・コンソート |

65’10’’

イタリア中期バロックの偉大な作曲家、ストラデッラのカンタータ2

曲とソナタ1 曲。いずれも世界初録音です。ソナタはヴィオール群とトランペットが対等に扱われ、フーガも出てくる面白い作品。カンタータは力強いリズムが印象的で、演奏もダイナミック。熱の入った歌唱が楽しめます。 |

| |

|

|

知られざるロマン派、レフィーチェの初録音オペラ

リチニオ・レフィーチェ(1883-1954):

歌劇「チェチーリア」 |

デニア・マッツォラ・ガヴァッツェーニ(ソプラノ)

ジュゼッペ・ヴェネツィアーノ(テノール)

コッラド・カッピッタ(バリトン)

リッカルド・リストーリ(バリトン)

セレナ・パスクイーニ(ヴォーカル)

クッリ・トミンガス(メゾソプラノ)

ファブリツィオ・メルクリオ(ヴォーカル)

マルコ・フラカッシ(指揮)

オルケストラ・フィラルモニカ・イタリアーナ

コロ・ラ・カメラータ・ディ・クレモナ |

録音:2013年11月22日/モナコ、モンテカルロ・カテドラル(ライヴ録音)/48’23’’、78’02’’

テバルディのオペラ・アリア集でも取り上げられているレフィーチェの「チェチーリア」。オペラ全曲録音は当盤が世界初録音です。

プッチーニと同時代、オペラの伝統が終焉を告げる頃に、伝統的な和声・自然な歌を書き続けた作曲家で、繊細かつ美しい音楽にあふれています。 |

AVIE AVIE

|

|

|

モニカ・ハジェットのピリオド・アンサンブル!シューマン第3弾

シューマン:ピアノ五重奏曲

ヴィオラとピアノのための 《おとぎの絵本》

Op.113

チェロとピアノのための 《民謡風の5つの小品》

Op.102

ピアノ五重奏曲変ホ長調 Op.44 |

ベンヴェニュー・フォルテピアノ・トリオ

〔エリック・ジヴィアン(フォルテピアノ)、

モニカ・ハジェット(ヴァイオリン)、

ターニャ・トムキンス(チェロ)〕

ジョディ・レヴィッツ(ヴィオラ)

カーラ・ムーア(ヴァイオリン) |

シューマン第3弾はピアノ五重奏曲!

アイルランド・バロック管やポートランド・バロック管を率いるなど、バロック・ヴァイオリンの先駆者としてその存在感を放つイギリスの名手モニカ・ハジェットが牽引するベンヴェニュー・フォルテピアノ・トリオ。

ピアノ三重奏曲第1番&第3番(AV 2210)、ピアノ三重奏曲第2番&ピアノ四重奏曲(AV

2272)と発売し称賛を浴びてきたベンヴェニュー・フォルテピアノ・トリオによるシューマン。

第3弾は、シューマンの室内楽作品のなかでも高い人気を誇る名作、「ピアノ五重奏曲」を収録。

18世紀〜19世紀に作られたピリオド楽器を優雅に操り、ロマンティックで歌心に溢れたシューマンの魅力を引き出します。

録音:2016年1月26日−30日、カリフォルニア

|

| |

|

|

イートン・クワイアブックからの音楽Vol.4

ブラウン:

サルヴェ・レジナ第1番(5声)、

サルヴェ・レジナ第2番(5声/世界初録音)

ホーウッド:喜べおとめの花の中で(5声/世界初録音)

ストラトフォード:マニフィカト(4声) |

オックスフォード・クライスト・チャーチ大聖堂聖歌隊

スティーヴン・ダーリントン(指揮) |

約500年の歴史を持つオックスフォード・クライスト・チャーチ大聖堂聖歌隊。音楽監督スティーヴン・ダーリントンとのコンビによる「イートン・クワイアブックからの音楽」のシリーズ第4巻は、2つの世界初録音を含む、ジョン・ブラウン(fl.c.1480−1505)、ウィリアム・ホーウッド(c.1430−1484)、ウィリアム・ストラトフォード(fl.c.15th−c.16th

centuries)の教会音楽を収録。

これまでも英グラモフォン賞にノミネートするなど高い評価を得てきた15世紀後半の美しきポリフォニーをどうぞ。

録音:2016年3月14日−16日、マートン・カレッジ・チャペル(オックスフォード) |

CORO CORO

|

|

|

ザ・シックスティーン、が歌う英国音楽!

エドムンド・ラッブラの宗教合唱作品集!

ラッブラ:

テネブレ Op.72

3つのモテット Op.76

5つのモテット Op.37

カンタベリー・ミサ Op.59 |

ザ・シックスティーン

ハリー・クリストファーズ(指揮) |

ザ・シックスティーンが歌う近代イギリスの合唱芸術、エドムンド・ラッブラ(1901−1986)の宗教合唱作品集が登場!

ホルスト、ヴォーン・ウィリアムズ、シリル・スコットに作曲を師事し、11曲の交響曲や「テネブレ(テネブレ・モテット集)」や二重合唱のための「カンタベリー・ミサ」などの合唱作品も遺したラッブラ。

1948年にはローマ・カトリックに改宗するなど、宗教や哲学への強い関心を持ち続け、近代イギリスを代表する教会音楽の大家と称されながらも、歴史の陰に隠れてきたラッブラの宗教合唱作品の真髄を、ザ・シックスティーンの至高のハーモニーが伝えてくれる。

この決定盤の登場により、"教会音楽家ラッブラ"の再評価の機運が高まること必至!

※録音:2016年1月5日−7日、セント・オールバンズ教会(ホルボーン、ロンドン)

|

| |

|

|

オールド・コロニー・コレクション

ジェームズ・ケント:我が祈りを聞き給え/

トーマス・リンリー:主よ、あなたの耳を傾けて/

チャールズ・エイヴィソン:大きなタンバリンの音/

サミュエル・チャップル:我は耐え忍んで主を待ち望み/

サミュエル・ウェブ:風が優しくそよぐとき/

サミュエル・チャップル:いと高き者よ、主に賛美せよ/

ロシア民謡:ヴェスパー・ハイムン・イズ・スティーリング/

ヘンデル:《メサイア》より

彼はいけるものの地から断たれ、

あなたは陰府に捨てられず、門よこうべをあげよ/

サミュエル・チャップル:われらは主にむかって歌い/

モーツァルト:全知全能なる神/

ジェームズ・ケント:エドムから来る者/

ヘンデル:《エジプトのイスラエル人》より

モーセとイスラエルの人々は、

主は永遠に統べ治められる、パロの全てに、

そのとき女預言者ミリアムは、主に向かって歌え/

メンデルスゾーン:わたしは平和をあなた方に残し |

ヘンデル&ハイドン・ソサエティ

ハリー・クリストファーズ(指揮) |

ヘンデル&ハイドン・ソサエティ合唱団!200年前のアンセム集&合唱曲集!

2008年にアメリカ最古のピリオド・オーケストラ、ヘンデル&ハイドン・ソサエティ(HHS)の第13代音楽監督に就任したハリー・クリストファーズ。

プロジェクトの最新作は、ヘンデル&ハイドン・ソサエティの合唱団を指揮してのア・カペラ作品集「オールド・コロニー・コレクション」!

「オールド・コロニー・コレクション」は、約200年前に、HHSとオールド・コロニー・ミュージカル・ソサエティによるって編簿されたアンセムと合唱曲のアンソロジー。

最も縁の深い合唱団、HHSの精鋭たちのハーモニーによって、19世紀の曲集から知られざる傑作の数々が現代に蘇える。名匠クリストファーズの指揮、ザ・シックスティーンのハーモニーとのコントラストにも要注目です!

※録音:2015年4月21日−27日&5月2日、長老派教会(チェストナット・ヒル、マサチューセッツ) |

ET’CETERA ET’CETERA

|

|

|

2003年のイル・ガルデリーノの名録音

テレマン:管楽器のための協奏曲集 |

イル・ガルデリーノ |

リコーダー、トラヴェルソ、弦楽と通奏低音のための協奏曲

TWV 52e:1

トラヴェルソ、ヴァイオリン、弦楽と通奏低音のための協奏曲

TWV 52e:3

リコーダー、ヴィオラ・ダ・ガンバ、弦楽と通奏低音のための協奏曲

TWV 52a:1

トラヴェルソ、弦楽と通奏低音のための協奏曲

TWV 51F:1

3本のオーボエ、3本のヴァイオリンと通奏低音のための七重奏曲

TWV 44:43 |

寺神戸亮はじめ、日本のトップ古楽奏者多数参加のテレマン!

オーボエ奏者マルセル・ポンセールの呼びかけで、アムステルダム・バロック・オーケストラ、ラ・プティット・バンド、シャペル・ロワイヤル&コレギウム・ヴォカーレ、BCJといった一流団体に参加する奏者たちによって結成されたピリオド・アンサンブル、イル・ガルデリーノの名盤がEt'ceteraから登場。

ポンセールのほか寺神戸亮(vn)、ヤン・デ・ヴィネ(fl)、シャレフ・アド=エル(hpd)、ルネ・シファー(vc)の中心メンバーに加えて、北里孝浩(ob)、秋葉美果(vn)、戸倉政信(va)など日本の古楽奏者も多数参加。古楽ファン待望の復活です!

録音:2003年9月12日−14日 |

| |

|

|

ヴュータン、ヒンデミット、ショスタコーヴィチ:

ヴィオラ・ソナタ集

ヴュータン:ヴィオラ・ソナタ Op.36

ヒンデミット:ヴィオラ・ソナタ Op.11-4

ショスタコーヴィチ:ヴィオラ・ソナタ

Op.147 |

デュオ・アギネコ

〔サンダー・ヘールツ(ヴィオラ)、

高橋康子(ピアノ)〕 |

ロイヤル・フランダース・フィルの首席ヴィオリスト、サンダー・ヘールツと、デンマークのソリスト協会

"Solistforeningen" のメンバーにも名を連ねる日本人ピアニスト、高橋康子によって2011年に結成された「デュオ・アギネコ」。

フランクのヴァイオリン・ソナタの「ヴィオラ版」などを収録した「イザイへのトリビュート(KTC

1536)」で話題を呼んだ注目のデュオが贈るのは、アンリ・ヴュータン、パウル・ヒンデミット、そしてドミトリ・ショスタコーヴィチといったヴィオラの重要レパートリーとなるソナタ集。

録音:2011年12月28日−30日、ベルギー |

| |

|

|

モノローグ

シューベルト:さすらい人 D.489

バーバー:隠者の歌 Op.29より

イベール:ドン・キホーテの歌より

ロイター:エンペドクレスの3つのモノローグ

シューベルト:竪琴弾きの歌 Op.12より

ラヴェル:ドゥルシネア姫に思いを寄せるドン・キホーテ

アイヴズ:パラケルサスより、ミラージュ、ウォルト・ホイットマン

シューベルト:墓掘り人の郷愁 D.842 |

フローリアン・ユスト(バリトン)

ヤン=パウル・フリーピンク(ピアノ) |

少年時代にはドレスデン聖十字架合唱団の少年聖歌隊員として歌い、アムステルダムとメッスの音楽院で学んだバリトン歌手、フローリアン・ユスト。

「モノローグ(独白)」と題された歌曲集では、シューベルトを中心に、ドイツ語、フランス語、英語の歌詞を見事に歌っている。

録音:2015年12月、オランダ |

MN RECORDS

|

|

|

ナイマン:ウォー・ワーク 〜 フィルムと8つの歌 |

ヒラリー・サマーズ(アルト)

マイケル・ナイマン(ピアノ)

マイケル・ナイマン・バンド |

マイケル・ナイマンの自主レーベル取り扱い開始!MN

Records 最新作は、WW1への追悼歌!

イギリスを代表するミニマル・ミュージック、映画音楽の作曲家&ピアニスト、マイケル・ナイマンの自主レーベル、「MN

Records(Michael Nyman Records)」の取り扱いを開始いたします。

MN Recordsの最新作「War Work」は、フランスの国際映画祭「War

on Screen」のために、第一次世界大戦の100周年となる2014年に作曲された作品。第一次世界大戦期に亡くなった各国の詩人の詩が使われた8つの歌を、これまでもマイケル・ナイマンと共演を重ねてきたウェールズのコントラルト、ヒラリー・サマーズが歌います。

録音:2014年11月、ロンドン |

| |

|

|

ナイマン:交響曲第11番 《ヒルズボロ・メモリアル》 |

キャスリン・ラッジ(メゾ・ソプラノ)

ホセプ・ビセント(指揮)

ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団

リヴァプール・フィルハーモニック・ユース合唱団 |

マイケル・ナイマンの11番目の交響曲は、イギリスのスポーツ史上最悪の事故と呼ばれる「ヒルズボロの悲劇」へのメモリアル。

リヴァプールの芸術祭、リヴァプール・バイエニアル(リバプール・ビエンナーレ)2014で演奏されたもの。

録音:2014年5月&7月、リヴァプール |

SIGNUM SIGNUM

|

|

|

キングズ・シンガーズ 〜 クリスマス・ソングブック

フレッド・クーツ(アレグザンダー・レストレンジ編曲):

サンタが街にやってくる/

ホルスト(アレグザンダー・レストレンジ編曲):

冬のさなかに(木枯らしの風)/

メレディス・ウィルソン(アレグザンダー・レストレンジ編曲):

クリスマスらしくなって来た/

伝承曲(アレグザンダー・レストレンジ編曲):

スティル、スティル、スティル/

ピーター・J・ウィルホウスキー(キース・ロバーツ編曲):

鐘のキャロル/

リチャード・ストーズ・ウィリス(ロバート・ライス編曲):

天なる神にはみ栄えあれ/

ウォルター・ローリンズ、スティーヴ・ネルソン&

ジョニー・マークス(ロバート・ライス編曲):

フロスティとルドルフ/

アーヴィング・バーリン(ロバート・ライス編曲):

ホワイト・クリスマス/

伝承曲(ロバート・ライス編曲):ディンドン、空高く/

伝承曲(ロバート・ライス編曲):牧人ひつじを/

ミッチェル・パリッシュ(アレグザンダー・レストレンジ編曲):

そりすべり/

マイケル・カー、トミー・コナー&ジミー・リーチ

(アレグザンダー・レストレンジ編曲):

サンタクロースが忘れた男の子/

フランツ・クサーヴァー・グルーバー(キース・ロバーツ編曲):

きよしこの夜/

フェリックス・バーナード(アレグザンダー・レストレンジ編曲):

ウィンターワンダーランド/

ヒュー・マーティン(キース・ロバーツ編曲):

ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス/

伝承曲(アレグザンダー・レストレンジ編曲):

クリスマスおめでとう |

キングズ・シンガーズ

〔デイヴィッド・ハーリー(カウンターテナー)、

ティモシー・ウェイン=ライト(カウンターテナー)、

ジュリアン・グレゴリー (テノール)、

クリストファー・ブリュートン(バリトン)、

クリストファー・ガビタス(バリトン)、

ジョナサン・ハワード(バス)〕 |

究極のア・カペラ、キングズ・シンガーズ。最新作!クリスマス・ソングブック!

去る5月〜6月の日本ツアーの大成功が記憶に新しい、合唱王国イギリスが誇るア・アカペラのレジェンド、キングズ・シンガーズ。

「グレート・アメリカン・ソングブック」(SIGCD

341)に続く、キングズ・シンガーズの「ソングブック」最新作のテーマは"クリスマス"!

1968年の結成以来、約半世紀にわたり、ア・カペラの頂点に君臨し続けてきたキングズ・シンガーズが、アレグザンダー・レストレンジやロバート・ライス、キース・ロバーツの新たな編曲で贈るプログラムは、今年のクリスマスの大本命間違いなし!

2014年9月に加入した注目のテノール、ジュリアン・グレゴリーの存在も大きなポイント。究極のア・カペラによる美しきクリスマス・プログラムを存分に。

※録音:2016年1月21日−26日&3月22日−23日、デニントン・スタジオ(ウェリングボロー、イギリス)

|

| |

|

|

セント・ジョンズのクリスマス |

ケンブリッジ・セント・ジョンズ・カレッジ合唱団

アンドルー・ネスシンガ(指揮) |

チルコット:羊飼いのキャロル/

伝承曲(ウォルフォード・デイヴィス編曲):ひいらぎとつた/

マサイアス:クリスマス卿/

マクドウォール:おお、さしのぼる朝/

オード:囚われのアダムは横たわり/

レッジャー:汚れなき薔薇/

ホワイトヘッド:聖母マリアの七つの喜び/

ラッター:イエスよ、お眠り下さい/

単旋律聖歌(スコット編曲):天空の創造主/

ルッティ:何故ゆえにイエスは/

ウォルフォード・デイヴィス:ああベツレヘムよ/

伝承曲(プレストン編曲):三隻の船/

コルネリウス(アトキンス編曲):三人の王/

伝承曲(ウッド編曲):みそらにこだます/

ワーロック:四月の朝露/

フィニッシー:洗礼者ヨハネ/カーター:マニフィカト/

トランチェル(マーチバンク編曲):東方を見よ/

グルーバー(ブラッチリー編曲):きよしこの夜/

ミルナー:アウト・オヴ・ユーアー・スリープ/

ポストン:林檎の木なるイエス・キリスト/

ガードナー:明日こそ私が喜び躍る日 |

ジョージ・ゲスト、クリストファー・ロビンソン、デイヴィッド・ヒルからタクトを受け継いだアンドルー・ネスシンガとケンブリッジ・セント・ジョンズ・カレッジ合唱団。

数多くの新作初演を手がけ、現代音楽にも精通する名門合唱団のシグナム・クラシックス移籍第2弾には、チルコットの「羊飼いのキャロル」や、委嘱作であるフィニッシーの「洗礼者ヨハネ」、さらにはケンブリッジ・セント・ジョンズ・カレッジに縁のある音楽家たちによる伝承曲のアレンジなどを収録。

長き歴史と伝統が育んだ、独創的なクリスマス・プログラムである。

※録音:2016年1月7日−10日、セント・ジョンズ・カレッジ・チャペル(ケンブリッジ、イギリス) |

| |

|

|

神のみ子は今宵しも 〜

女王陛下のチャペル・ロイヤルのキャロル集 |

チャペル・ロイヤル合唱団

ヒュー・ウィリアムズ(指揮) |

イギリス民謡(ラッター編曲):聖デイのキャロル/

黒人霊歌(サージェント編):マリアは赤子を産んだ/

ポストン:林檎の木なるイエス・キリスト/

ガントレット:ダビデの村に/

イギリス民謡(ウィルコックス編曲):サセックスのキャロル/

タヴナー:仔羊/

フランス民謡(カーター編曲):最も穏やかな乙女/

ウィールクス:万歳、ダビデの子/

ダヴ(アトキンス編曲):三人の王/

スペイン民謡(カーター編曲):スペインのキャロル/

ウェールズ民謡(ゲスト編曲):スオガン/

メンデルスゾーン:我らが主イエスが生まれたとき/

イギリス民謡/ヴォーン・ウィリアムズ:ああベツレヘムよ/

イギリス民謡(ウィルコックス編):三隻の船/

ヘッド:ベツレヘムへの小道/

フランス民謡(ウッド編曲):みそらにこだます/

ブリテン:新年のキャロル/

ポップルウェル:愛しきイエスよ、我らはここに集い/

ストラヴィンスキー:アヴェ・マリア/

ウェイド:神のみ子は今宵しも/

コルネリウス:三人の王/

黒人霊歌(サージェント編):聖母マリア/

ガードナー:ひいらぎとつた/

ハウエルズ:汚れなき薔薇/

メンデルスゾーン:天には栄え/

イギリス民謡(ガント編曲):おめでとうクリスマス |

英国王室と縁の深い、ロンドン、セント・ジェームズ宮殿のチャペル・ロイヤルの合唱団が歌う珠玉のクリスマス・プログラム。

チャペル・ロイヤルの音楽監督ヒュー・ウィリアムズは、ハーフォード大聖堂、セント・ポール大聖堂などのオルガニストを歴任してきた教会音楽のスペシャリスト。

※録音:2015年4月20日−25日、セント・ジェームズ宮殿、チャペル・ロイヤル(イギリス) |

TROUBADISC TROUBADISC

|

|

|

無伴奏ヴァイオリンのための音楽 Vol.8

カール・アマデウス・ハルトマン(1905-1963):

無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第1番(1927)

無伴奏ヴァイオリン組曲第1番(1927)

無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番

無伴奏ヴァイオリン組曲第2番(1927)

パウル・ヒンデミット(1895-1963):

無伴奏ヴァイオリン・ソナタ Op.31 No.2(1924)から

第4楽章: モーツァルトの「来たれ、愛しき五月よ」による5つの変奏曲 |

レナーテ・エッゲブレヒト(ヴァイオリン)

|

20世紀ドイツを代表する交響曲作家とも称されるカール・アマデウス・ハルトマン。彼は22歳の時にヒンデミットの影響を受けて無伴奏ヴァイオリンのための2つのソナタと2つの組曲を作曲。結局これら4曲が彼が生涯において無伴奏ヴァイオリンのために書いた作品のすべてとなりました。

交響曲作家の印象が強すぎるためか、また難曲ゆえか演奏される機会が少なく、全4曲揃ったCD録音は世界初録音となった1995年のインゴルフ・トゥルバン盤(Claves)、2007年のアリーナ・イブラギモヴァ盤(Hyperion)があるのみでした。

今回、当レーベルの人気シリーズ「無伴奏ヴァイオリンのための音楽」に取り上げられたことはヴァイオリン・ファンに大いに歓迎されることでしょう。 |

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

PRAGA DIGITALS PRAGA DIGITALS

|

PRDDSD 350115

(SACD HYBRID)

\2900 |

ムラヴィンスキーのあの名演がSACDでさらに迫力を増した!

(1)ベートーヴェン:交響曲第4番変ロ長調Op.60

(2)ショスタコーヴィチ:交響曲第10番ホ短調Op.93 |

エフゲニー・ムラヴィンスキー(指揮)

レニングラード・フィル |

録音:1955年6月3日/プラハ、スメタナ・ホール(ライヴ)/Bi-channel

Stereo、79’ 28”

SACD ハイブリッド盤。限定盤。

ムラヴィンスキーのベートーヴェンの交響曲第4

番、1955 年プラハ・ライヴは、かつて通常盤でリリースされた際に、宇野功芳氏らの大絶賛を受けた名演中の名演。出だしからムラヴィンスキー一流の緊張感と勢いに圧倒され、深い人間性に感動させられます。それが名人カレル・ソウケニークのリマスタリングでSACD

に蘇りました。さらに嬉しいのはムラヴィンスキーとレニングラード・フィルが同日にプラハで行ったコンサートの後半、ショスタコーヴィチの交響曲第10

番もSACD ハイブリッド・リマスタリングされていること。やはりムラヴィンスキーの緊張感と勢いに圧倒されますが、こちらはどす黒い狂喜を孕んでいて慄然とさせられます。ムラヴィンスキーの凄すぎる芸術をご堪能下さい。 |

| |

|

|

凄い演奏陣による入手困難音源をあつめた

ストラヴィンスキー・アルバム

ストラヴィンスキー:

(1)ヴァイオリン協奏曲ニ長調

(2)バレエ組曲「プルチネッラ」

(3)バレエ音楽「カルタ遊び」

(4)ピアノと管弦楽のためのムーヴメンツ |

(1)ダヴィド・オイストラフ(ヴァイオリン)

ベルナルト・ハイティンク(指揮)

ラムルー管弦楽団

(2)オットー・クレンペラー(指揮)

フィルハーモニア管弦楽団

(3)イーゴリ・ストラヴィンスキー(指揮)

バイエルン放送交響楽団

(4)マルグリット・ウェーバー(ピアノ)

フェレンツ・フリッチャイ(指揮)

ベルリン放送交響楽団

|

録音:(1)1963年6月2-3日/サル・ワグラム(2)1963年2月18日、5月14-18日/ロンドン(3)1957年10月4日/ミュンヘン・ドイツ博物館(ライヴ)(4)1961年10月5日/ベルリン/純正Stereo、78’

37”

大物演奏家によるストラヴィンスキー作品集。現在入手困難なものが多く大歓迎と申せましょう。最盛期のオイストラフが西側で録音した奇跡のストラヴィンスキー。スピード感あふれる魅力的な音楽となっています。またクレンペラーの「プルチネッラ」は、ストラヴィンスキーよりも原曲のバロック的要素が強く出た個性的名演。ストラヴィンスキー自身が「かるた遊び」を振ったドイツ・ライヴ、前衛音楽調の「ムーヴメンツ」をフリッチャーが手掛けているのも貴重。 |

| |

|

|

作曲家たちの女性観が音楽化したアダージョ集

(1)ワーグナー:ジークフリート牧歌

(2)シェーンベルク:浄夜

(3)マーラー:交響曲第10番嬰ヘ長調〜第1楽章

(4)ベルク:叙情組曲〜第3楽章アダージョ・アパッショナート |

(1)ブルーノ・ワルター(指揮)

コロムビア交響楽団

(2)(3)ジョルジュ・セバスティアン(指揮)

ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管弦楽団

(4)ロバート・クラフト(指揮)

ラムルー交響楽団 |

録音:(1)1959年2月27日/ハリウッド(ライヴ)(2)(3)1965年9月/ライプツィヒ・ゲヴァントハウス(4)1963年6月2-3日/サル・ワグラム/純正Stereo、79’

37”

ワーグナーから後期マーラー、初期シェーンベルクとベルクの「アダージョ」集。すべての作品の共通テーマは「愛」。ワーグナーは愛妻コジマの誕生日のサプライズ・プレゼントとして作曲した「ジークフリート牧歌」。とはいえ友人ハンス・フォン・ビューローから略奪した女性。シェーンベルクの「浄夜」は好きでもない男の種を身籠った女性。

マーラーの交響曲第10 番は、愛妻の不義を疑い妄想のとりこになった作曲家の狂気。ベルクの叙情組曲も不倫女性を描くなど、作曲家たちの女性と創作の関係を示してくれます。戦前のソ連で活躍したジョルジュ・セバスティアンの演奏を堪能できます。

※ CD の背の記号番号が「PRD 250343」となっておりますが、正しくは「PRD

250344」です。 |

<メジャー・レーベル>

.

DG DG

|

4796418

(2CD)

\2400→\2190 |

《ヴンダーリヒ〜グレイト50トラックス》

【CD1】

1) モーツァルト:歌劇『魔笛』より「なんと美しい絵姿」,

2) モーツァルト:歌劇『魔笛』より「やさしい笛を、ひとたび吹けば」,

3) モーツァルト:歌劇『後宮からの逃走』より「ここであなたに会える」,

4) モーツァルト:歌劇『ドン・ジョヴァンニ』より「みなさん このような悪行を知った後では」,

5) チャイコフスキー:歌劇『エフゲニー・オネーギン』より「ああ消え去れ、やさしい面影よ」*,

6) プッチーニ:歌劇『トスカ』より「星は光りぬ」*,

7) ヴェルディ:歌劇『椿姫』より「O Freunde,

so leeret in vollen Zugen」*,

8) ヴェルディ:歌劇『椿姫』より「燃える心を」,

9) ヴェルディ:歌劇『リゴレット』より「女心の歌」,

10) ワーグナー:歌劇『さまよえるオランダ人』より「はるかなる海から雷と嵐とともに」,

11) マーラー:『大地の歌』より「青春について」,

12) R.シュトラウス:歌劇『ばらの騎士』より「愛に対して堅くよろわれた」,

13) R.シュトラウス:歌劇『無口な女』より「あなたの甘い天使」,

14) R.シュトラウス:歌劇『カプリッチョ』より「さらば、私の人生」,

15) R.シュトラウス:献呈Op.10-1,

16) 明日 Op.27-4,

17) ベートーヴェン:あなたを愛す,

18) ベートーヴェン:きらめき,

19) シューベルト:歌曲集『美しき水車小屋の娘』より「小川への感謝」,

20) シューベルト:歌曲集『美しき水車小屋の娘』より「仕事を終えた宵の集いで」,

21) シューベルト:歌曲集『美しき水車小屋の娘』より「苛立ち」,

22) シューマン:歌曲集『詩人の恋』より「ぼくが君の瞳に見入るときには」,

23) シューマン:歌曲集『詩人の恋』より「ぼくは恨まないさ」,

24) シューマン:歌曲集『詩人の恋』より「光輝く夏の朝」,

25) シューベルト:夕映えの中に D.799,

26) シューベルト:ミューズの子 D.794,

27) シューベルト:音楽に寄せて D.547/

【CD2】

1) ハイドン:オラトリオ『天地創造』より「威厳と気高さを身につけ」,

2) J.S.バッハ:『マタイ受難曲』より「われしわがイエスのもとに目覚めおらん」,

3) ヴェルディ:『レクイエム』より「我は嘆く」,

4) ヘンデル:歌劇『セルセ』より「Holdes

Laubgezweig, schattige Ruh」* ,

5) グルック:歌劇『タウリスのイフィゲニア』より「Nur

einen Wunsch, nur ein Verlangen」* ,

6) マイヤール:歌劇『ヴィラールの竜騎兵』より

「話すなローザよ、お願いだからと言うな」*,

7) J.S.バッハ=グノー:アヴェ・マリア,

8) ハンス・マイ:歌は世界をめぐる,

9) カプア:オー・ソレ・ミオ,

10) ララ:グラナダ,

11) ロッシーニ:踊り,

12) デンツァ:フニクリ・フリクラ,

13) レオンカヴァッロ:マッティナータ,

14) エルヴィン:奥様お手をどうぞ,

15) マルティーニ:愛の喜びは,

16) グローテ:モン・ビジュー,

17) シュトルツ:プラーター公園は花盛り,

18) ジチンスキー:ウィーン、我が夢の街,

19) スポリアンスキー:今宵かぎりは,

20) ファル:Zwei Augen, die wollen mir

nicht aus dem Sin,

21) タウバー:君は僕のすべて,

22) ロルツィング:喜歌劇『刀鍛冶』より「一度生まれてきたからには」,

23) キュンネッケ:喜歌劇『女大罪人』より「Das

Lied vom Leben des Schrenk」/

※ *印はドイツ語版による歌唱 |

フリッツ・ヴンダーリヒ(テノール) |

没後50周年を迎える不出生のテノール、ヴンダーリヒのベスト

2016年、没後50周年を迎える不出生のテノール、ヴンダーリヒの録音集。不慮の事故でこの世を去ってからすでに50年が経とうとしていますが、現在でも「彼を越えるリリック・テナーは現れていない」とまで言われる稀有の存在です。

美しく張りのある声、そして自然で柔軟な表現はモーツァルト、聴き手の共感を限りなく呼び起こしたシューベルト。格調高いベートーヴェンからイタリア歌曲、ウィーンのオペレッタまで、彼の素晴しい50トラックを収録したベスト盤です。

【録音】1959〜1966年 |

| |

4796438

(32CD)

\14000→\12990 |

《フリッツ・ヴンダーリヒ〜スタジオ録音全集》

【CD1-3】

J.S.バッハ:クリスマス・オラトリオ(全曲)〜

カール・リヒター(指揮)ミュンヘン・バッハ管弦楽団&合唱団[録音]1965年/

【CD4-6】

J.S.バッハ:マタイ受難曲(全曲)〜

カール・ミュンヒンガー(指揮)シュトゥットガルト少年聖歌隊,

シュトゥットガルト室内管弦楽団[録音]1964年/

【CD7-8】

J.S.バッハ:

復活祭オラトリオ BWV.249, マニフィカト

ニ長調 BWV.243,

カンタータ第31番『天は笑い、地は歓呼す』BWV.31〜

マルセル・クラン(指揮)シュトゥットガルト・バッハ管弦楽団&合唱団

[録音]1957年/

【CD9-10】

ベートーヴェン:ミサ・ソレムニス ニ長調

Op.123(全曲)

ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団[録音]1966年/

【CD11-12】

ハイドン:天地創造(全曲)

ヘルベルト・フォン・カラヤン(指揮)

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

[録音]1966年/

【CD13-14】

ベルク:歌劇『ヴォツェック』(全曲)〜

カール・ベーム(指揮)

ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団&合唱団[録音]1965年/

【CD15-16】

モンテヴェルディ:歌劇『オルフェオ』(全曲)〜

アウグスト・ヴェンツィンガー(指揮)

ヒッツァ夏期音楽週間管弦楽団, ハンブルク音楽大学合唱団

[録音]1955年/

【CD17-18】

モーツァルト:歌劇『後宮からの逃走』(全曲)〜

オイゲン・ヨッフム(指揮)バイエルン国立歌劇場管弦楽団

[録音]1965年/

【CD19-20】

モーツァルト:歌劇『魔笛』(全曲)〜

カール・ベーム(指揮)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

[録音]1964年/

【CD21】

ロルツィング:喜歌劇『ロシア皇帝と船大工』(抜粋)〜

ハンス・ギールスター(指揮)バンベルク交響楽団[録音]1966年/

【CD22】

チャイコフスキー:歌劇『エフゲニー・オネーギン』(抜粋ドイツ語歌唱)〜

オットー・ゲルデス(指揮)ミュンヘン国立歌劇場管弦楽団[録音]1966年/

【CD23】

ヴェルディ:歌劇『椿姫』(抜粋:ドイツ語歌唱)〜

ブルーノ・バルトレッティ(指揮) バイエルン放送交響楽団[録音]1966年/

【CD24】

ヘンデル:歌劇『セルセ』より

「なつかしい木陰よ」「愛の炎を思い」「自分を捨てた男に未練があるのなら」

「邪悪な復讐の女神、地獄の霊よ」〜

ラファエル・クーベリック(指揮)バイエルン放送交響楽団

[録音]1962年,

ヘンデル:歌劇『ジュリアス・シーザー』より

「私の心に怒りを呼び起こせ」「私はただ涙を流すために生まれ」

「怒りの蛇は休みを知らない」〜

フェルディナント・ライトナー(指揮)ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

[録音]1962年,

グルック:歌劇『タウリスのイフィゲニア』より

「幼い頃から二人は一緒だった」

「私が死ねば、私は幸せだ、君はそれでも私を愛していると言えるのか」〜

ラファエル・クーベリック(指揮)バイエルン放送交響楽団

[録音]1965年,

ベッリーニ:歌劇『夢遊病の女』より「この指輪を受けてください」,

ロッシーニ:歌劇『セビリャの理髪師』より

「この不思議な万能の金属のことを考えると」「本当に幸せな発見」〜

クルト・アイヒホルン(指揮)ミュンヘン・フィルハーモニー管弦楽団

[録音]1962〜1963年,

モーツァルト:諧謔的四重唱「いとしい私の食いしんぼさん」K.Anh.5

(571a)〜

フリッツ・ノンマイヤー(フォルテピアノ)[録音]1956(全てドイツ語歌唱)/

【CD25】

ヴェルディ:歌劇『リゴレット』より

「殿様や王子様じゃないほうがいいの、甘い恋の喜びは」〜

クルト・アイヒホルン(指揮)ミュンヘン放送管弦楽団

[録音]1961年,

ヴェルディ:歌劇『ドン・カルロス』〜「私の主、カルロス!」〜

ホルスト・シュタイン(指揮)ミュンヘン放送管弦楽団

[録音]1963年,

プッチーニ:歌劇『ラ・ボエーム』より「もうミミは帰らない」〜

クルト・アイヒホルン(指揮)ミュンヘン放送管弦楽団[録音]1961年,

プッチーニ:歌劇『トスカ』より「星は光りぬ」〜

エマリヒ・スモッラ(指揮)南西ドイツ放送交響楽団

[録音]1961年,

ロルツィング:喜歌劇『『刀鍛冶』より「一度生まれてきたからには」〜

ハンス・モルトカウ(指揮)ミュンヘン放送管弦楽団[録音]1962年,

ビゼー:歌劇『真珠採り』より「ついに会えた君、神殿の奥深く」〜

ホルスト・シュタイン(指揮)ミュンヘン放送管弦楽団[録音]1963年,

マイヤール:歌劇『ヴィラールの竜騎兵』より「話すなローザよ、お願いだからと言うな」〜

ハンス・モルトカウ(指揮)ミュンヘン放送管弦楽団

[録音]1962年,

クロイツァー:歌劇『グラナダの野営」』より

「ただあなただけを、愛の絆は切れない」〜

クルト・アイヒホルン(指揮)ミュンヘン放送管弦楽団[録音]1962年,

カールマン:喜歌劇『チャルダッシュの女王』(抜粋)〜

フランツ・マルスツァレク(指揮)大オペレッタ管弦楽団

[録音]1959年(全てドイツ語歌唱)/

【CD26】

シューベルト:

歌曲集『美しき水車小屋の娘』D.795(全曲),

ます D.550,

春の想いD.686,野ばらD.257〜

フーベルト・ギーゼン(ピアノ)[録音]1966年/

【CD27】

シューマン:歌曲『詩人の恋』Op.48(全曲),

ベートーヴェン:

私はあなたを愛すWoO123, アデライーデOp.46,

諦め WoO149,

口づけ Op.28,

シューベルト:

シルヴィアに D.891, 双子座の星によせる船人の歌

D.360,

あらゆる姿を取る恋人 D.558, 孤独な男

D.800, 夕映えの中で D.799,

セレナーデ D.957-4, リュートに寄せて

D.905, ミューズの子 D.764,

音楽に寄せて D.547〜フーベルト・ギーゼン(ピアノ)

[録音]1995-1966年/

【CD28】

1) タウバー:君はわが世界,

2) エルヴィン:奥様お手をどうぞ,

3) フレイ:アイ・アイ・アイ,

4) ジョルダーニ:カロ・ミオ・ベン,

5) ドヴォルザーク:ユーモレスク,

6) ジルヒャー:ターラウのエンヒェン,

7) ララ:グラナダ,

8) ブロスキー:ビー・マイ・ラブ,

9) マルティーニ:愛の喜び,

10) トセリ:トセリのセレナーデ,

11) シュトルツ:美しい人のつれなさに泣かないで,

12) ベーム:夜のように静かに,

13) ヴンダーリヒ:Pfaelzer Heimatlied,

14) ブロイヤー:Euch Gruesst Die Heimat〜

ハンス・カステル(指揮)グラウンケ交響楽団[録音]1965年/

【CD29】

1) レオンカヴァッロ:マッティナータ,

2) カプア:オー・ソレ・ミオ,

3) ロッシーニ:踊り,

4) デ・クルティス:忘れな草,

5) ジョルダーニ:サンタ・ルチア,

6) J.S.バッハ=グノー:アヴェ・マリア,

7) マイ:歌は世界をめぐる,

8) 民謡:ティリトンバ,

9) デンツァ:フニクリ・フリクラ,

10) シュトルツ:我が心汝をよぶ,

11) スポリアンスキー:今宵かぎりは,

12) シュトルツ:ブロンドでも茶色でも女はみんな大好き〜

ハンス・カステル(指揮)グラウンケ交響楽団[録音]1965年/

【CD30】

《ウィーンを歌う》

1) Wien, Wien nur du allein,

2) Denk dir die Welt war ein Blumenstrauss,

3) Ich kenn ein kleines Wegerl im Helenental,

4) In Wien gibts manch winziges Gasserl,

5) Draussen in Sievering,

6) Ich weiss auf der Wieden ein kleines

Hotel,

7) Ich muss wieder einmal in Grinzing

sein,

8) Im Prater bluhn wieder die Baume,

9) Herr Hofrat erinnern Sie sich noch,

10) Ich hab die schonen Maderln net erfunden,

11) Es steht ein alter Nussbaum,

12) Wien wird bei Nacht erst schon,

13) Wenn es Abend wird - Grus mir mein

Wien〜

ロベルト・シュトルツ(指揮)ウィーン・フォルクスオーパ管弦楽団[録音]1966年/

【CD31】《ヴンダーリヒのクリスマス》

1) いばらの森のマリア, 2) 船がやって来る,

3) 私にはわからない,

4) スティル・スティル・スティル, 5) 高き天より天使たちが来たる,

6) きよしこの夜, 7) エサイの根より, 他〜

フリッツ・ノンマイヤー(チェンバロ)他[録音]1966年/

【CD32】

《ポピュラー・アルバム》

1) Ihr schonen Frau'n,

2) Der Duft, der eine schone Frau begleitet,

3) Mon Bijou, 4) Es gibt eine Zeit,

5) Niemals lass ich dich allein, 6) Gluckswalzer,

7) Florentiner Mai, 8) Serenade der Nacht,

9) Nacht uberm See, 10) Bella Maria,

11) Sonne uber Capri,

12) Man sagt sich Du, 13) Von Liebe und

Gluck,

14) Veilchen, Liebe, Fruhling und Du,

15) Narzissen aus Montreux, 16) Carissima

mia,

17) Lass mich niemals mehr allein 〜

ヴィル・シュテッヘ(指揮)南西ドイツ放送小管弦楽団

[録音]1955年 |

フリッツ・ヴンダーリヒ(テノール) |

不出生のテノール、ヴンダーリヒの没後50周年限定記念盤

不滅のテノール、フリッツ・ヴンダーリヒ。36歳の誕生日を目前に、不慮の事故でこの世を去ってからすでに50年が経とうとしていますが、現在でも「彼を越えるリリック・テナーは現れていない」とまで言われる稀有の存在です。彼がDGだけでなく、フィリップス、ポリドールへのスタジオ録音した音源。そしてポピュラー・アルバムも収録されております。 |

<映像>

7/21(木)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

GLOSSA GLOSSA

|

|

|

「ポスト=ブリュッヘン時代」18世紀オーケストラの新録音!

モーツァルト:オーボエ協奏曲

オーボエ協奏曲ハ長調 K.314

オーボエ四重奏曲ヘ長調 K.370

2本のヴァイオリン、ヴィオラ、コントラバス、オーボエと

2本のホルンのためのディヴェルティメント

K.251

アリア 「あなたに明かしたい、おお、神よ」

K.418 |

フランク・デ・ブライネ(オーボエ)

ケネス・モンゴメリー(指揮)

18世紀オーケストラ |

フランス・ブリュッヘンが結成し、古楽オーケストラのパイオニアとして世界的に活躍してきた18世紀オーケストラ。ブリュッヘン亡き後もその意志を継ぎ、客演指揮者を招いてのワールド・ツアーなどを続けてきました。新たに「ポスト=ブリュッヘン時代」へと突入した18世紀オーケストラの最初の録音は、長年18世紀オーケストラのメンバーとしてその美しい木管セクションの音色を創造してきたオーボイスト、フランク・デ・ブライネを中心としたモーツァルトのオーボエ作品集。18世紀オーケストラのほか、エンシェント室内管弦楽団の首席奏者としても活躍する名手ブライネの妙技を、フランス・ブリュッヘンが遺した偉大なるオーケストラの演奏に乗せてご覧あれ。

指揮は、王立音楽大学(RCM)ではエイドリアン・ボールトに師事し、アルスター管弦楽団の首席指揮者などを務めた北アイルランド、ベルファスト出身の指揮者、ケネス・モンゴメリー。2010年にはOBE(大英帝国勲章)に叙されており、近年は18世紀オーケストラの客演で好評を博しています。

録音:2015年1月&10月、アムステルダム

|

| |

|

|

オブレゴン&リティラータ第4弾、

セルバンデスの生誕400周年を祝う!

カルダーラ:セルバンデス・オペラ 〜

アリアと器楽小品集 |

ホセチュ・オブレゴン(ディレクター)

ヒロ・クロサキ(コンサートマスター)

ラ・リティラータ、

マリア・エスパーダ(ソプラノ)

エミリアーノ・ゴンザレス・トロ(テノール)

ホアン・フェルナンデス(バス) |

古楽大国「Glossa」が誇るスペイン古楽新時代の象徴、チェリストのホセチュ・オブレゴンとラ・リティラータ。

優れたスペイン・バロックを次々に送り出してきたラ・リティラータのGlossa第4弾は、ミゲル・デ・セルバンテスの生誕400周年の記念アルバム。アントニオ・カルダーラとニコラ・マッテイスがセルバンテスの名著「ドン・キホーテ」を題材として書いた歌劇からのアリアと器楽小品集。

「アリアーガの弦楽四重奏曲全集(GCD 923102)」でもその実力を発揮した日本が誇るバロック・ヴァイオリニスト、ヒロ・クロサキ(黒崎広嗣)が今作ではコンサートマスターとしてクレジットされている点も見逃せません!

録音:2016年5月、マドリード(スペイン)

|

| . |

|

|

ファビオ・ビオンディの無伴奏

テレマン:無伴奏ヴァイオリンのための12のファンタジア

ファンタジア第1番変ロ長調/ファンタジア第2番ト長調/

ファンタジア第3番ヘ短調/ファンタジア第4番ニ長調/

ファンタジア第5番イ長調/ファンタジア第6番ホ短調/

ファンタジア第7番変ホ長調/ファンタジア第8番ホ長調/

ファンタジア第9番ロ短調/ファンタジア第10番ニ長調/

ファンタジア第11番ヘ長調/ファンタジア第12番イ短調 |

ファビオ・ビオンディ(ヴァイオリン/) |

ファビオ・ビオンディの無伴奏が遂に!テレマンの"12のファンタジア"が登場!

話題必至!鬼才ビオンディ初の無伴奏録音!

ヴァイオリン/フェルディナンド・ガリアーノ1767年製

イタリアが生んだ古楽界、バロック・ヴァイオリンの巨匠にして鬼才ファビオ・ビオンディ。

自身が率いるピリオド・アンサンブル、エウローパ・ガランテとのコンビで、ヴィヴァルディを筆頭とする数々の名演を世に送り出してきたビオンディにとって、初となる無伴奏、テレマンの「12のファンタジア」がグロッサ(Glossa)から堂々の登場!

オールド・イタリアン・ヴァイオリンの名工一族、ガリアーノ・ファミリーのフェルディナンド・ガリアーノが1767年にナポリで製作した銘器を弾くビオンディ。

円熟の鬼才ビオンディが奏でる1本のヴァイオリンからあふれるポリフォニー、色彩感、旋律美、リズム、そして即興性が、ドイツの後期バロック時代における器楽音楽の頂上を鮮明に見せてくれる。

ビオンディが満を持して取り組んだ無伴奏。話題必至!

※録音:2015年6月18日−20日、サンテウフェミーア教会(ニゴリネ・ディ・コルテ・フランカ、イタリア)

|

TOCCATA TOCCATA

|

TOCC-8

\2300 |

ライヒャ:ピアノ作品全集 第1集

1-3.ソナタ ト長調 Op.46-1/4-6.ソナタ 変ロ長調

Op.46-2/

7-9.ソナタ ホ短調 Op.46-3/

10-11. 2つの幻想曲 Op.59

<第1番 ハ長調/第2番 ヘ長調> ※初録音 |

ヘンリク・レーヴェンマルク(ピアノ) |

録音 2007年4月10-13日 ケント,ボロウ・グリーン

ハルストウッド・ファーム…4-6.11, 2015年12月21-22日

カーディフ ランダフ大聖堂学校…1-3.7-9.12

アントニン・ライヒャ(レイハとも 1770-1836)は、チェコ出身の作曲家。フランスとドイツで長く活動したため様々な名前で呼ばれます。彼はベートーヴェンの友人で、ベルリオーズ、リスト、フランクの師であったことでも知られます。木管を用いた室内楽作品が主に知られていますが、実は革新的なピアノ曲も何曲か書いています。Toccataレーベルではそんなライヒャのピアノ曲全曲録音に取り組み始めました。この第1集の収録曲は古典的な形式によるソナタが中心ですが、彼の作品の中で比較的知られているのは、当時演奏困難とされた「変奏曲

Op.57」でしょう。1時間を越える長さといい、使われた技巧といい、当時としてはかなり先鋭的な作品で、今後のリリースが楽しみです。

試聴リンク→ https://toccataclassics.com/product/antoine-reicha-piano-music/ |

| |

TOCC-235

\2300 |

ジョヴァンニ・マリア・ナニーノ:4声、5声、8声のための音楽集

1-5. 8声のためのミサ曲

<キリエ/グローリア/クレド/サンクトゥス/ベネディクトゥス/アニュスデイ>/

6.第7旋法のマニフィカート 8声/

7.彼女は風の中で金色の髪をくしけずる 5声/

8.王はわけもなく私を迫害する/9.わが心は死ぬことはない/

10.主にあいて喜べ/11.われらの心を導きたまえ/

12.第6旋法のマニフィカート 4声/13.この日は

5声/

14.主にむかって喜びの歌を歌え 8声/

15.ナニーノの「彼女は風の中で」によるラッススの第7旋法のマニフィカート

※初録音(トラック9を除く) |

グルッポ・ヴォカーレ・アルシ&テシ/

トニー・コッラディーニ(指揮) |

録音 2015年3月14.15.21日,9月27日 the Capella

Universitaria della Sapienza of the Sapienza

University of Rome

後期ルネサンス時代、イタリアの主要な作曲家の一人として活躍したナニーノ(1544-1607)。ティヴォリで生まれ、ヴィテルボ大聖堂の合唱団でボーイ・ソプラノを務めた後、ローマの聖ルイジ・デ・フランチェシでパレストリーナに師事します。様々な教会を歴任していたパレストリーナがここを去った後、1577年に大聖堂の楽長に就任、その後は合唱団を指導しながら、音楽教師としても名声を博すことになります。

彼の作品のほとんどはマドリガーレと宗教音楽で、これらは師であるパレストリーナの作風を受け継ぎながらも、多彩な表情を有しています。しかしそのほとんどが忘れられてしまったため、一部の有名な作品以外は出版されることはありませんでしたが、その原稿の大部分は残存しており、今後研究が進んでいくものと思われます。

試聴リンク→ https://toccataclassics.com/product/nanino-music-for-voices/ |

| |

TOCC-249

\2300 |

マルティヌー:初期管弦楽作品集 第2集 バレエ音楽「影」

H.102 1幕(1816)

1.序曲/2.現れた少女/3.少女の踊り/4.レント/5.アレグレット/

6.モデラート(ワルツのテンポで)/7.ボール遊び/

8.水に落ちたボール、そして少女は反射を見ている/

9.水と踊りに影が落ちる/10.コモド(アレグロ・マ・ノン・トロッポ)/

11.メヌエットのテンポで/12.トリオ/13.ヴィヴァーチェ/

14.アレグロ/15.アレグロ・ヴィヴァーチェ/

16.背景に3つの影が現れる/

17.踊りは続く、かつてない速さになるまで(アレグロ・ヴィヴァーチェ)/

18.少女は疲れ倒れる、しかし影の踊りは闇の中心に向かう/

19.再び、はるかかなたから歌が聞こえる ※初録音 |

ドロータ・シチェパンスカ(S…舞台裏)/

アンナ・マリア・スタシキェヴィチ(vn)/

アグニェシュカ・コパツカ(p)/

シンフォニア・ヴァルソヴィア/

イアン・ホブソン(指揮) |

録音 2015年12月16-17日 ポーランド放送 ヴィトルト・ルトスワフスキ・コンサート・スタジオ

チェコ出身の作曲家、マルティヌー(1890-1959)は70年ほどの生涯に6曲の交響曲、30曲ほどの協奏曲、10曲以上のオペラをはじめ、夥しい作品を残しました。しかし現在知られているのはそのほんの一部であり、10代後半から30代前半の頃に書かれた管弦楽作品は全くと言ってよいほどに聴く機会すら与えれらていません。このバレエ「影」も三省堂の音楽辞典にも掲載されていない秘曲で、この録音が行われるまで演奏されたことすらありませんでした。内容は、ある娘が彼女自身の影と踊るうちに死の存在に脅かされるという暗い内容です。しかしマルティヌーは全編に沈痛な音楽を付けたのではなく、明るく快活な部分もあり、なかなか変化に富んだ曲想です。多彩なオーケストレーションにも耳を奪われます。

【既発盤】第1集…TOCC0156

試聴リンク→ https://toccataclassics.com/product/martinu-early-orchestral-v2/ |

| |

TOCC-301

\2300 |

コンラート・ベック:ピアノ作品全集

1-2.2つの舞踏小品(1928)/

3-5.ピアノのためのソナチネ 第1番(1928)/6.舞曲(1929)/

7-12.ピアノのための小品 I(1929)/13-17.ピアノのための小品

II(1930)/

18-20.ピアノのためのソナチネ 第2番(1941)/

21-30.家庭のための10のピアノ小品(1945)/31.前奏曲(1948)

※21-30…初録音 |

ガブリエル・ベック=リプシ(ピアノ) |

録音 2015年12月 スイス ガブリエル・ベック=リプシ邸ホーム・スタジオ

スイスの作曲家コンラート・ベック(1901-1989)は7曲の交響曲、20曲の協奏曲と小協奏曲、4曲の弦楽四重奏曲、編成の大きな声楽作品及び歌曲など、多くの作品を残しました(彼は同郷のスイスの名指揮者、作曲家パウル・ザッハーからも支持され、彼の多くの作品はバーゼル室内管弦楽団で初演されています)。彼はユダヤの血を引いていたため、戦時中は作品の出版を拒否されましたが、1945年以降はショット社が再び作品を出版するなど、当時としては概ね幸運な生涯を送ったと言えるでしょう。

晩年はバーゼルとフランスに交互に住み、現代音楽の普及、促進に努めました。彼の作品自体はすっかり忘れられてしまいましたが、ザッハーの生誕70周年記念の誕生日に、ベックを含むザッハーと親交のあった12人の作曲家の作品が上演されたことがきっかけで、またいくつかの作品が演奏、録音されるようになりました。

このアルバムを演奏しているベック=リプシは名前の通り作曲家の関係者で、ベックの息子ハンス・ジェイコブ・ベックの妻です。パリでピアノを学びましたが、その後は30年間以上、ピアノに触れることもなく、1996年に再び演奏を始めてからは、多くの人の熱意と励ましにより印象派と現代音楽を録音するという変わった経歴の持ち主でもあります。

試聴リンク→ https://toccataclassics.com/product/conrad-beck-solo-piano/ |

| |

TOCC-342

\2300→\2090 |

アフガニスタンの伝統楽器による民謡や現代作品

サディ・ハリソン:光のばら園

1.モハマド・オマール:ユダの木/2.サディ・ハリソン:アッラー・フー/

3-8.ハリソン:光のばら園/9.ハリソン:カタガーニ民謡/

10.ハリソン:サリム・ウスタード・サルマスト:花の小枝/

11.ハリソン:ロガリ民謡/12.ハリソン:ピスタチオ売り/

13.ハリソン:赤いばらのつぼみ ※初録音 |

ジュニア・トラディショナルアンサンブル…1.9.11.13/

ケヴィン・ビショップ(ヴィオラ)…2/

アンサンブル・ゾーラ…3-8/

クアトロ・プントス…3-8.10.12 |

録音 2015年8月18日 カブール アフガニスタン国立音楽研究所,

2016年1月17日 コネチカット,ハートフォード,バークマン・リサイタル・ホール

2010年に創業された「アフガニスタン国立音楽研究所」は、孤児、街頭の物売りなどで生計を営む子供たち、体の不自由な子供たちに適切な音楽教育を施すという機関で、このアルバムでは、そのメンバーたちの草分け的存在である少女たちによる見事なアンサンブルを聴くことができます。

アフガニスタンの伝統楽器を駆使して演奏される民謡や現代作品は、どこか耳慣れた懐かしい肌触りを持つもので、いくつかの曲はヴィオラ奏者、編曲者であるK.ビショップの手によって幾分西洋的な雰囲気にと変化させられてもいます。アメリカのアンサンブル「クアトロ・プントス」との彼女たちとの共演は一層幻想的でスリリングな雰囲気を味わうことができます。

試聴リンク→ https://toccataclassics.com/product/sadie-harrison-the-rosegarden-of-light/ |

| |

TOCC-352

\2300→\2090 |

テオドール・アキメンコ:ヴァイオリンとピアノのための作品集

1-3.ヴァイオリン・ソナタ 第1番 Op.32(1907)/

4.ロシア風メロディ(1925)/

5.3つの小品 Op.31より第1番 カンタービレ(1909頃)/

6.3つの小品 Op.31より第3番 舞曲(1909頃)/

7-9.ヴァイオリン・ソナタ 第2番 Op.38b(1911)/

10-12.3つの小品(1912年以前) ※初録音 |

タティアナ・クロシニコヴァ(ヴァイオリン)/

アナスタシア・デディク(ピアノ) |

録音 2015年110月26日,11月28日,12月8.9.29.30日

ニューヨーク ブロンクス パトリッチ・サウンド・スタジオ

ウクライナ北東部の都市ハルキウに生まれ、ストラヴィンスキーの初の師匠としても知られるアキメンコ(1876-1945)の作品集。彼が生まれる以前、18世紀から19世紀にかけてのロマン主義と民族主義の高まりにより、ウクライナ人の民族運動も盛んに行われていました。しかしロシア帝国はこれを許さず、ウクライナを「リトルロシア化」するための政策を実行、1863年には文学作品以外のウクライナ語の書物の出版、流通を禁止するヴァルーエフ指令が出され、1873年には更に規制が厳しいエムス法が制定され、ウクライナの人々は抑圧された生活を送っていました。

そんな時期に活動したアキメンコですが、その作品は、ロシア風の彩りと重厚な響きを持ち、師であるバラキレフとリャプノフの意思を引き継いだ抒情的な雰囲気も備えています。1923年に彼は亡命を選択、1929年にフランスに行きこの地に落ち着くこととなります。そんな時期に書かれた「ロシア風メロディ」には強い望郷の念が込められた名曲です。

試聴リンク→ https://toccataclassics.com/product/akiimenko-music-violin-piano/ |

| |

TOCC-368

\2300→\2090 |

アーノルド・ロスナー:管弦楽作品集

1-3.ピアノ協奏曲 第2番 Op.30(1965)/

4.ゲマトリア Op.93(1991)/5-10.6つの田園舞曲

Op.40(1968)/

11.アダム・チェルニャクフの日記から Op.82(1986)

※初録音 |

ピーター・ヴィノグレード(ピアノ)…1-3/

ピーター・リーガート(ナレーター)…11/

ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団/

ディヴィッド・エイモス(指揮) |

録音 2005年10月19-20日 ロンドン アビー・ロード・スタジオ

ニューヨークに拠点を置き活動した現代作曲家ロスナー(1945-2013)の幾分ロマンティックな管弦楽作品集。最初のピアノ協奏曲を聞いただけでも、この曲が1965年に書かれたとは思えないほどの、親しみやすいメロディを持っていることに気がつくでしょう。

大オーケストラのための作品や、時にはバンドのための作品と、数多くの曲を書いたロスナー、彼の音楽的言語は常に調和の上にあり、まるでバロック音楽を思わせるような均一なスタイルを持っています。とは言え、作品の細部に宿るモダンな音色もまた魅力的。このアルバムでも暴力的な響きと穏やかな雰囲気が同居する興味深い作品を楽しめます。

試聴リンク→ https://toccataclassics.com/product/arnold-rosner-orchestral-music/ |

| |

TOCC-371

\2300 |

クリスティーナ・スピネイ:ダンスのための音楽集

1.From(2010)/2.Perspectives(2012)/

3.Meet Me Under the Clock(2013)/4.Some

Breaking(2009)/

5.Bootleg Sugar Lips(2012)/6.Synched(2010) |

ヴォクサール弦楽四重奏団…1.4/

パーラ・ガルシア&ホアン・プラーナ(ヴァイオリン)…2.5/

アマンダ・フェルナー(ヴィオラ)…2.5/

アレイシャ・フェルナー(チェロ)…2.5/

サリ・デ・レオン・レイスト(チェロ)…3/

コリーン・フェルプス(マリンバ)…3/

セント・ミッチェル・ストリングス…6/

ホセ・セレブリエール(指揮)…6 |

録音 2009年11月8日…4, 2010年12月22日…1,

2012年5月13日…2.5 ニューヨーク、オクターヴェン・スタジオ/2016年2月3日…3

テネシー,ナッシュビル ボム・シェルター/2011年10月7日…6

フィンランド ミッケリ,ミカエリ・ホール

1984年生まれ、アメリカ、ナッシュビルを中心に活躍する女性現代作曲家スピネイ(1984-)のダンス・ミュージック集。

彼女はミニマルの要素を取り入れた脈動的な作品を書くことで知られており、このアルバムでも、切り詰めた素材で構成された密度の高い音楽が展開されています。

4つの弦楽四重奏曲、チェロとパーカッションのためのデュオ、そしてオーケストラのための曲。どれもが穏やかさに満ちたある種の催眠効果をもたらす不思議な雰囲気を持っています。

試聴リンク→ https://toccataclassics.com/product/cristina-spinei-music-for-dance/ |

DORON DORON

|

|

|

珍品!無伴奏チェロによるリストのピアノ・ソナタ!

「チェロ独奏のための編曲集

(編曲:ヨハン・セバスチャン・ペイチ)」

(1)フランツ・リスト:ピアノ・ソナタ ロ短調(無伴奏チェロ版)

(2)J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調BWV565

(3)J.S.バッハ:

無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ第2番BWV1004

から

「シャコンヌ」

(4)J.S.バッハ:半音階的幻想曲とフーガ

ニ短調BWV903 |

ヨハン・セバスチャン・ペイチ

(チェロ) |

録音: 2014 年8 月[68:18]

アメリカ出身のチェロ奏者、ヨハン・セバスチャン・ペイチ。父もチェロ奏者で幼少時手ほどきを受け、ハスラー大学でインディアナ響の首席チェリスト、アルカディ・オーロフスキ、他にもアルド・パリゾ、デイヴィッド・ゲリンガスなどに師事。1992

年からルガーノ・フェスティヴァルのアルゲリッチ・プロジェクトでお馴染みスイス・イタリアーナ管弦楽団のチェロ奏者として活動しています。ちなみに奥様は日本人ヴァイオリニストの三谷川陽子(ヨーコ・ペイチ)。

今作は自身がチェロ独奏曲に編曲したリストとJ.S.バッハ作品を収録。リストの長大な単一ソナタで難曲のピアノ・ソナタロ短調を抜群のテクニックで緊張感たっぷりに演奏。J.S.バッハの名曲ではチェロのふくよかな低音が、いつもと違う印象を与えています。

|

GALLO GALLO

|

|

|

「ベンジャミン・ブリテン:児童合唱のための作品集」

(1)キャロルの祭典

(2)ミサ・ブレヴィス

(3)高声のための3つの聖歌

(4)2声のパート・ソング

(5)金曜日の午後 |

ティグラン・ヘケキャン(芸術監督&指揮)

アルメニア・リトル・シンガーズ

(1)ヤナ・ホヴァニシヤン(Hrp)

(2)アンナ・バクンツ(Org)

(3)マリーネ・マルガリヤン(Pf) |

「のどじまんTHEワールド!2016春」にも出演したアルメニア・リトル・シンガーズによる美しいブリテン作品集

録音:2015年、71’24/(1)[22:35](2)[11:53](3)[6:07](4)[9:07](5)[21:42]

アルメニアの女声合唱団「アルメニア・リトル・シンガーズ」。1992

年に芸術監督であるティグラン・ヘケキャンが結成し、アルメニアを中心にヨーロッパなどで活動しています。来日経験もありTV「のどじまんTHE

ワールド!2016 春」(日本テレビ、3/9 放映)には6

人の選抜メンバーが出演し、いきものがかりの「ありがとう」を歌い特別賞を受賞しています。

このアルバムは児童合唱をこよなく愛したブリテンの児童合唱作品集。代表作の一つ「キャロルの祭典」は、3

声部の少年合唱(女声合唱)とハープのための作品。透明感のある声とハープの柔らかな音色、そして優しく美しい旋律が一体化した心安らぐ演奏です。

|

| |

|

|

「知られざるクラリネット・ソナタ集」

(1)グザヴィエ・ルフェーヴル(1763-1829):

クラリネット・ソナタ第3番Op.12

(2)サミュエル・フリードリヒ・ハイネ(1764-1821):

クラリネット・ソナタ変ロ長調

(3)フランソワ・バイシエール(19世紀初頭):

クラリネット・ソナタ第1番Op.1

(4)ポール・フリードリヒ・ストラック(1776-1820):

グラン・デュオOp.7

(5)カール・アーノルド(1794-1873):

クラリネット・ソナタOp.7 |

ルイジ・マジストレッリ(クラリネット)

キアラ・ニコラ(ピアノ)

(1)(3)エリザベッタ・ソレシーナ(チェロ) |

イタリアの名クラリネット奏者マジストレッリによる18〜19世紀の知られざるクラリネット・ソナタ集

録音:2015年9月12-13日サント・ステファノ・ティチノ、イタリア,78’26

知られざるクラリネット曲を積極的に紹介をしているイタリアの名手ルイジ・マジストレッリによる、まさしく知られざるクラリネット・ソナタ集。

マジストレッリは当GALLO レーベルに「女性作曲家作品集(GALLO1355)

」、「モーツァルト&ジュスマイアー:協奏曲集(GALLO1353)」、「ポプリ〜クラリネット・リサイタル(GALLO1450)」のソロ・アルバムを録音する他、アンサンブルやソリストの共演者としても多数の録音がある。他にもBAYER

やCENTAUR などから多数ソロ・アルバムが発売になっている他、ライスターとの共演盤がカメラータトウキョウから出ていたり、ムーティのロータ:映画音楽集(SONY)ではソリストを務めたりするなど多角的に活動しています。

このアルバムでは、自身もクラリネット奏者だったルフェーヴルの通奏低音付きソナタに、ノルウェーの作曲家カール・アーノルドの作品など軽やかなメロディと、豊かなクラリネットの響きで聴かせます。

|

ODRADEK RECORDS ODRADEK RECORDS

|

|

|

ブラジルのピアノ・ソナタ集

「ソナタ・ブラジレイラ」

アンドレ・メマーリ(b.1977):

ピアノ・ソナタ イ長調(2011)〜

アントニオ・ヴァズ・レメスに捧げる

カルマルーゴ・グアルニエリ(1907-1993):

ピアノ・ソナタ(1972)〜ライス・デ・スーザ・ブラジルに捧げる

マルセロ・アマゾナス(b.1973):

ソナチネ(2011)〜フランシス・プーランクを讃えて

E.ヴィラーニ・コルテス(b.1930):

ピアノ・ソナタ第1番ハ長調(1994)〜

孫のレナートとジョヴァンニに捧げる |

アントニオ・ヴァズ・レメス(Pf) |

祝!リオ・オリンピック開催記念!ブラジルのピアノ・ソナタ集、ジャズ・ピアニストとして著名なアンドレ・メマーリ作品も収録!

録音:2012年2月3-6日パリTotal time:[58:03] ※日本語解説つき

リオ・デ・ジャネイロ・オリンピック開催を祝して(?)ブラジル出身の若手からベテラン作曲家によるピアノ・ソナタ作品集。世代の差こそあれ、どの作品からも生気あふれるリズムと鮮やかな色彩、飛び跳ねるようないきいきとしたメロディが聴こえてくる。

ラヴェル、ファリャ、ストラヴィンスキー、モンポウ、ヴィラ・ロボスの進化形とも言うべき、ブラジルのピアノ音楽の現在を知る上で最適の一枚。ピアノのアントニオ・ヴァズ・レメスはポピュラー、クラシックの両分野で活躍するマルチ・タレント。パリでジャン・フィリップ・コラール、フィリップ・アントルモン、アリシア・デ・ラローチャらに師事し、フランス近代、スペイン音楽などのラテン系音楽のエッセンスを吸収した。繊細さとダイナミックな音楽性をあわせ持った稀代の才能の登場。

1 曲目のアンドレ・メマーリはジャズ・ピアニストとしてアルバムも発表し、来日もしたことのある才人。この作品は今回の演奏者レメスに捧げられています。

|

| |

|

|

「トレーシス/軌跡」

(1)エンリケ・グラナドス(1867-1916):「ゴイェスカス」全曲

I. 愛の言葉/窓辺の語らい/燈火のファンダンゴ/

嘆き、またはマハと夜泣きうぐいす

II. 愛と死/終曲(幽霊のセレナード)

(2)フェデリコ・モンポウ(1893-1987):

ショパンの主題による変奏曲 |

ハビエル・ネグリン(Pf) |

スペイン期待の若手ネグリンによる母国の大作曲家珠玉の名作!

録音:2014年7月21-23日スペイン領ラグーナ、76:58 ※日本語解説つき

ネグリンはスペイン領カナリア諸島出身の若手ピアニスト。2004

年にロンドンのウィグモア・ホールでラヴェルとチェコの現代作曲家ジンドリッヒ・フェルトの作品を弾いてデビュー以来、ソリスト、室内楽奏者としてヨーロッパ、アメリカで活躍している。

レパートリーはクラシックから現代音楽まで幅広い。当レーベルのCD

デビューとなるこのディスクでは母国スペインの20

世紀の作曲家の作品(といってもいずれもリリカルで美しい珠玉の名品ばかり)を取り上げている。クリアなタッチと鮮やかな音色、多様なニュアンスなど、久々に将来有望な大器の登場。特にモンポウの「ショパンの主題による変奏曲」における繊細で哀感に満ちた演奏は絶品。

|

| |

|

|

「フラッシュバック」

ハンス・ガル(1890-1987):

アルト・サクソフォンとピアノのための組曲Op.102b

エルヴィン・シュールホフ(1894-1942):ホット・ソナタ(1930)

パウル・ヒンデミット(1895-1963):ソナタ

ヴェルナー・ハイダー(b.1930):ソナタ・イン・ジャズ

エジソン・デニソフ(1929-1996):アルト・サクソフォン・ソナタ |

グイド・ボイマー(Sax)

アラダール・ラーチ(Pf) |

ヒンデミット、シュールホフ、デニソフetc

硬派なサックス作品集

録音:2009/2010年アイスランド 68:02 ※日本語解説つき

楽器の開発は19 世紀ながら20 世紀になって本格的に作曲されるようになったサックスのための作品を収録。19

世紀の様式をとどめつつ印象派の影響が見られるガル作品、ジャズの影響をそれぞれの個性で作品化したシュールホフ、ヒンデミット、ハイダー作品、そして激しい点描的な作風のデニソフ作品と多彩な音楽が並ぶ。

サックスのボイマー(Guido Baumer)はドイツ出身で特にポスト・アヴァンギャルドの作曲家に深い関心を寄せており、前衛時代前後の作曲家の作品を好んで取り上げている。現在はアイスランドを拠点に活動を展開。

|

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

.

HMF HMF

|

HM GOLDシリーズ、新譜10タイトルのご案内

|

|

|

シュタイアー&FBOによるハイドンのピアノ協奏曲集

ハイドン:クラヴィーア協奏曲集

クラヴィーア協奏曲 ト長調 Hob.XVIII-4

クラヴィーアとヴァイオリンのための協奏曲

ヘ長調 Hob.XVIII-6

クラヴィーア協奏曲 ニ長調 Hob.XVIII-11 |

アンドレアス・シュタイアー

(フォルテピアノ)

ゴットフリート・フォン・デア・ゴルツ

(指揮)

フライブルク・バロック・オーケストラ |

シュタイアー&FBOによるハイドンのピアノ協奏曲集。シュタイアーならではの即興的パッセージも魅力

フォルテピアノ/1785年ワルターのコピー(1986年、モニカ・メイ製作)

録音:2004年3月、ベルリン

シュタイアーによるハイドンのピアノ協奏曲集。オーケストラの前奏に次ぐソロの入り方から今聴いても斬新なハイドンの機知に富んだ協奏曲を、シュタイアーがこれまた才気たっぷりに奏でます。折々に挟み込まれるシュタイアーの即興的パッセージも驚きの連続で愉悦の極み。FBO

の活き活きとした管弦楽ももちろん魅力的。録音の音もみずみずしく見事です。今なお色あせない魅力の1

枚です。 |

| |

HMG 507321

(2CD)

\2,800 →\2490 |

ずっと入らなかった!

マンゼの「ロザリオ」、アカデミー賞受賞の名盤

ビーバー:ロザリオのソナタ

第1番ニ短調「受胎告知」,第2番イ長調「訪問」,

第3番ロ短調「降誕」,第4番ニ短調「拝謁」,

第5番イ長調「神殿のイエス」,

第6番ハ短調「オリーヴの山で苦しみ」,

第7番ヘ長調「鞭打ち」,

第8番変ロ長調「いばらの冠をのせられ」,

第9番イ短調「十字架を背負う」,第10番ト短調「磔刑」,

第11番ト長調「復活」,第12番ハ長調「昇天」,

第13番ニ短調「聖霊降臨」,第14番ニ長調「聖母被昇天」,

第15番ハ長調「聖母の戴冠」,パッサカリア

ト短調

ボーナス・トラック:スコルダトゥーラについての解説 |

アンドルー・マンゼ(Vn)

リチャード・エガー

(Org [1-4, 6, 7, 9, 11, 13-15]&Cem)

アリソン・マクギリヴレイ(Vc [12]) |

「バロック・ヴァイオリンのスーパー・スター」もはや神がかり!マンゼのビーバーアカデミー賞受賞の名盤

録音:2003年1月4〜7日ロンドン

2005 年度レコード・アカデミー賞音楽史部門受賞の名作。「バロック・ヴァイオリンのスーパー・スター」(故・服部幸三氏/選定委員長)、マンゼによる待望の全曲盤の登場ということで、見事受賞となった名盤の復活。服部幸三氏は「深い感動を覚えた。17

世紀のヴァイオリン音楽の至難の名曲だけに、今までにも数多くのCD

があるが、これが最高の演奏だ。ありあまる技術力を駆使しながらも、美しく昇華された祈りの時が流れる」と絶賛しました。マンゼは今では指揮活動にも重きをおいていますが、やはりこのビーバーの録音での才気ばしった感じと技術は神がかりともいえましょう。 |

| |

|

|

アレクサンドル・メルニコフ

端正ながら冷たくない独特なピアニズム

ラフマニノフ:

(1)練習曲「音の絵」Op.39(全9曲)

(2)コレッリの主題による変奏曲 Op.42

(3)6つの歌曲 Op.38 |

アレクサンドル・メルニコフ(ピアノ)

エレーナ・ブリロワ(ソプラノ) |

録音:2007年4月/テルデックス・スタジオ(ベルリン)

ラフマニノフはピアニストとして多忙だったのと、ロシアを離れてから創作欲を失ったため、後半生の作品は多くありませんが、それらは執拗なまでに念入りな技法の追求がみられます。その時期の3篇にロシアの俊英メルニコフが挑戦。リヒテルのファンタジーとプレトニョフの端正さを併せ持つピアニズムが魅力です。 |

| |

HMG 501915

(2CD)

\2,800 →\2490 |

トリオ・ヴァンダラー

ブラームス:ピアノ・トリオ(全曲)

[CD1]

第1番Op.8 ロ長調,第2番Op.87 ハ長調

[CD2]

第3番Op.101 ハ短調,

ピアノ四重奏曲第1番Op.25 ト短調 |

トリオ・ヴァンダラー

【ジャン=マルク・フィリップ=

ヴァルジャブディアン(Vn)

ラファエル・ピドゥ(Vc)

ヴァンサン・コック(Pf)】

クリストフ・ゴーゲ(Vla) |

2017年で結成30 年を迎えるトリオ・ワンダラー涙をさそう絶美のブラームス

録音:2005年9月

2017 年に結成30 年を迎えるトリオ・ヴァンダラーのブラームス名演奏の復活。

パリのコンセルヴァトワールで3 人が学んでいた時期に結成され、以降ずっとメンバー変更もなく継続している稀有なピアノ・トリオ、トリオ・ヴァンダラー。普段はメンバー一人一人がマイペースなグループですが、演奏となると、パワーに満ち、ゾクゾクするような息のぴったりあったアンサンブルを聴かせてくれます。

このブラームスでも、弦の二人のしたたるような美音もさることながら、叙情と情熱に溢れるヴァンサン・コックのピアノも素晴らしく、アンサンブルを見事に統率しています。ピアノ四重奏曲に加わったクリストフ・ゴーゲのヴィオラも、トリオ・ワンダラーの3

人と巧みに絡み合い、ピアノ四重奏曲も聴く者の琴線に触れる名演となっています。 |

| |

|

|

炸裂するリズム鬼才ロバートソンによるバルトーク

バルトーク:

バレエ音楽「中国の不思議な役人」(Op.19)Sz.73

〔オリジナル・スコア復元版〕

舞踏組曲Sz.77

4つの管弦楽組曲(Op.12)Sz.51 |

デイヴィッド・ロバートソン(指揮)

リヨン国立管弦楽団 |

| 亡きブーレーズも絶賛したデイヴィッド・ロバートソンのバルトークが復活。「中国の不思議な役人」は、1999

年に作曲家の次男ペーテルによって、オリジナル・スコアから、存在しながら欠落していた30

小節が加えられ、ディナーミク、ボウイング他の演奏指示を補われた復元版を使用。全篇を通して鋭い緊張感、炸裂するリズムに満ちた熱演です。 |

| |

HMG 501762

(2CD)

\2,800 →\2490 |

名手アラン・プラネス(ピアノ)

ハイドン:ピアノ・ソナタ集

[CD1]

ピアノ・ソナタ第6(13)番ト長調(Hob.XVI-6),

同第34(53)番ホ短調Op.42(Hob.XVI-34),

同第28(43)番変ホ長調Op.14-2(Hob.XVI-28),

同第24(39)番ニ長調Op.13-4(Hob.XVI-24),

アンダンテと変奏曲へ短調Op.83(Hob.XVII-6)

[CD2]

ピアノ・ソナタ第32番(旧47番)ロ短調、

第20番(旧33番)ハ短調、第37番(旧50番)ニ長調、

第51番(旧61番)ニ長調、第43番(旧35番)変イ長調 |

アラン・プラネス(ピアノ) |

名手プラネスによる絶妙なハイドン

録音:2001年8月、IRCAM

アンサンブル・アンテルコンタンポランでも活躍、LFJ

でも何度か来日し、そのゆるぎない音楽性と確かなアンサンブルなどで聴き手を魅了したアラン・プラネスのハイドンが復活。

抜群に安定感のあるテクニックで、ハイドンの機知に満ちたソナタを完璧に弾きこなしています。 |

| |

HMG 508466

(2CD)

\2,800 →\2490 |

エマニュエル・ベルトラン(チェロ)

20世紀のチェロ・ソロ作品集

[CD1]

「ザッヒャーの名による3つのストローフ」

(1)デュティユー:

「ザッヒャー(SACHER)の名による3つのストローフ」

(2)ヘンツェ:セレナーデ

(3)クラム:無伴奏チェロ・ソナタ

(4)リゲティ:無伴奏チェロ・ソナタ

(5)バクリ:組曲第4番

[CD2]

ブリテン(1913-1976):無伴奏チェロ組曲第3番op.87(1971)

カサド(1897-1966):無伴奏チェロ組曲

パスカル・アモワイヤル(b.1971):ItinErance

コダーイ(1882-1967):無伴奏チェロ・ソナタ

op.8 |

エマニュエル・ベルトラン(チェロ) |

女性チェリスト、ベルトランのソロ

録音:1999年7月(CD1)、2010年6月(CD2)

深い音色が魅力の女性チェリスト、ベルトランの2

枚組。ベルトランは、1996 年、東京の日本室内楽コンクールで優勝、2001

年にはヴィクトワール・ドゥ・ラ・ムジーク・クラシックのソリスト部門で1

位を獲得し、一挙にヨーロッパでも認められる存在となりました。

彼女の演奏の魅力はしなやかな音色と余裕あるテクニック。[CD1]

はベルトランのHM デビュー盤。デュティユーは難解な作品ながら、巧みな語り口で聴かせます。[CD2]

ブリテン、カサド、コダーイというチェロの近代作品の金字塔の作品と、自身の演奏上のパートナーであり夫でもある、パスカル・アモワイヤルのスケールの大きな自然を思わせる無伴奏作品を並べた意欲的なプログラムです。世界の伝統的な民謡のエッセンスや、先人達の作品の一部など、様々な要素を含む彼らの作品を、ベルトランが巧みな語り口と音色で提示してくれます。ブリテンの組曲では、ベルトランの演奏はしなやかさに満ち、急速な上下行でも常に余裕を感じさせ、朗々と語る高僧のような風格すら漂います。 |

| |

|

|

倒錯のリゲティ・ワールド

リゲティ(1923-2006):

1. 無伴奏ヴィオラ・ソナタ(1991-94) 第1楽章

「ホラ・ルンガ」(1994)

2. ルクス・エテルナ(永遠の光)

(16声部の無伴奏合唱のための)

3. 無伴奏ヴィオラ・ソナタ 第3楽章

「ファスカル」(1992)

4. ヘルダーリンによる3つの幻想曲

5. 無伴奏ヴィオラ・ソナタ 第2楽章「ループ」(1991)

ロベルト・ヘッペナー:

6. 岩の(パウル・ツェラン詩)(全6曲)

7. リベラ・メ、ドミネ(グレゴリア聖歌) |

ダニエル・ロイス(指揮)

カペラ・アムステルダム、

ムジーク・ファブリーク、

スザンヌ・ヴァン・エルス(Va) |

録音:2007年6月

リゲティの「ルクス・エテルナ(永遠の光)」は、キューブリック監督の映画「2001

年宇宙の旅」に使用され、リゲティの名を世界的にした作品。この曲が欲しいという映画ファンからの問い合わせも多いので大歓迎のリリースと申せましょう。それもロイス率いるカペラ・アムステルダムによる精確極まりない演奏で嬉しさ倍増。

さらに「ヘルダーリンによる3つの幻想曲」や無伴奏ヴィオラ・ナタの冒頭3楽章まで、倒錯のリゲティ・ワールドにひたれます。 |

| |

HMG 508470

(2CD)

\2,800 →\2490 |

四重唱曲集

[CD1]

シューマン(1810-1856):

(1)スペインの歌遊びop.74

(2)恋のたわむれop.101

(3)スペインの恋の歌op.138

[CD2]

ブラームス:

(1)愛の歌Op.52(全18曲)

(2)三つの四重唱曲Op.64(全3曲)

(3)新・愛の歌Op.65(全15曲) |

マリス・ペーターゼン(S)

アンケ・フォンドゥンク(Ms [CD1])

ステッラ・デュフォワ( A[CD2])

ヴェルナー・ギューラ(T)

コンラート・ジャルノット(Bs-Br)

クリストフ・ベルナー

(Pf/ [CD1]op.74& 138および[CD2])

カミッロ・ラディケ

(Pf/ [CD1]op.101& 138および[CD2]) |

名歌手陣によるアンサンブル

録音:2009年6月(シューマン)、2006年4月(ブラームス)/テルデックス・スタジオ・ベルリン

シューマン、ブラームスの重唱作品集。[CD1]

はシューマン。エマニュエル・ガイベル編纂によるスペインの詩の訳集にインスピレーションを受けたop.74

とop.138。これらの詩は、中央ヨーロッパの色彩をうっすらと帯びた、ぴりっとした「スペイン」スタイルの音楽にぴったりの素材でした。間にはさまれた、親密な雰囲気の「恋のたわむれ」は、聴き手をスペインの世界からドイツのロマンティシズムの世界へと移動させます。

[CD2] はブラームスの詩情ゆたかな四重唱曲集。多くの声楽曲、そしてハンガリー舞曲集などすぐれたピアノ四手のための作品をのこしたブラームス。そんな彼が、ウィーンの伝統音楽にインスピレーションを受けて書いた贅沢な編成の重唱曲集です。これらの曲集は、発表されるとすぐにウィーンの音楽サロンで大ヒットとなりました。恋をしたうきうき気分から、失恋の悲しみまで、その歌詞の内容は恋のすべてを語りつくします。 |

| |

|

|

J.S.バッハ:ソロ・カンタータ集

(1)「神にのみわが心を捧げん」BWV 169

(2)「満ち足れる安らい、うれしき魂の悦びよ」BWV

170

(3)「霊と心は驚き惑う」BWV 35 |

ベルナルダ・フィンク(メゾ・ソプラノ)

ぺトラ・ミュレヤンス(指揮)

フライブルク・バロック・オーケストラ

ヴォーカルコンソート・ベルリン(合唱)

ヴォルフガング・ツェラー(オルガン) |

豪華!フライブルク・バロック・オーケストラの管弦楽によるバッハのカンタータ集、名人たちによる「濃い」シンフォニア楽章を堪能。

録音:2008年4月

バロック・アンサンブルの雄、フライブルク・バロック・オーケストラによる、バッハのカンタータ集の登場。

1 曲目に収められている169 番の第1 曲シンフォニアは、チェンバロ協奏曲ホ長調(BWV

1053 の第1 楽章)と同じ音楽。ソロ・パートはオルガンで演奏され、オルガン・ソロ(ヴォルフガング・ツェラー)の巧さが際立ちます。3

本のオーボエも活躍、フライブルク・バロック・オーケストラの面々の一人ひとりがパワー全開で演奏した実に密度の濃い演奏。

35 番も第1 曲シンフォニアはオルガン協奏曲。ソロを彩り支えるファゴットの響きも実に豊か、通奏低音旋律の一音一音がふくよかに歌い上げられています。旋律楽器から通奏低音まで実に生き生きとしており、各パートが実に濃密。実に贅沢なカンタータ集となっています。これらのカンタータはすべて同時期に作曲された、アルト・ソロのためのもの。当時のライプツィヒには優れたカストラートがいたと考えられています。ヨーロッパで絶大な人気を誇るベルナルダ・フィンクがソロを務めています。 |

<LP>

SPECTRUM SOUND(LP)

|

LPSMBA016

(LP)

\9600 |

未発表音源のフォーレも収録!

トリオ・デ・フランスの至芸

A 面

(1)フォーレ:ピアノ三重奏曲 ニ短調

Op.120

B 面

(2)ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調 |

トリオ・デ・フランス

【ジャンヌ・ゴーティエ(ヴァイオリン)、

アンドレ・レヴィ(チェロ)、

ジュヌヴィエーヴ・ジョワ(ピアノ)】 |

(1)セッション録音:1960年1月9日/フランス(モノラル)(2)ライヴ録音:1965年3月13日/パリ(ステレオ)/完全限定プレス盤、初LP

化、24bit/192kHz Direct digital transfer、from

the original Master tapes、180g 重量盤

スペクトラム・サウンド・レーベルの好企画、フランス国立視聴覚研究所(INA)提供による音源を使用した"

ベルアーム" シリーズ。

今回はヴァイオリンのジャンヌ・ゴーティエ、チェロのアンドレ・レヴィ、そしてピアノのジュヌヴィエーヴ・ジョワで結成されたトリオ・デ・フランスによる演奏でフォーレとラヴェルのピアノ三重奏曲が収録されました。

未発表音源のフォーレは1960 年の放送用録音。モノラルながら見事なアンサンブルでとびぬけて素晴らしい演奏です。

一方のラヴェルは1965 年のライヴ録音。こちらはステレオによる収録でトリオ・デ・フランスが最も得意としたラヴェルを堪能することができます。完全限定プレス盤。 |

<映像>

7/20(水)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

.

BIS BIS

|

BIS SA 2094

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490 |

ブラウティハムによるモーツァルトピアノ協奏曲全曲シリーズ第11集

モーツァルト:

(1)ピアノ協奏曲第3番 ニ長調 KV.40

【カデンツァ;モーツァルト】

(2)ピアノ協奏曲第1番 ヘ長調 KV.37

【カデンツァ;ブラウティハム】

(3)ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 KV.39

【カデンツァ;ブラウティハム】

(4)ピアノ協奏曲第4番 ト長調 KV.41

【カデンツァ;ブラウティハム】 |

ロナルド・ブラウティハム

(フォルテピアノ)

ミヒャエル・アレクサンダー・

ヴィレンズ(指揮)

ケルン・アカデミー |

魅力再発見!鬼才ブラウティハムがモーツァルトの初期ピアノ協奏曲を熱演

セッション録音:2015年8月/ドイッチュラントフンク・カンマームジークザール(ケルン)/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、58’34”(1)I.4’58”

+II.3’36” +III.4’17” = 12’56”(2)I.4’50”+II.4’32”

+III.6’24”= 15’50”(3)I.4’53”+II.7’40”

+III.3’48”= 16’25”(4)I.5’05”+II.3’05”

+III.3’52” = 12’07”

SACD ハイブリッド盤。

鬼才フォルテピアノ奏者、ロナルド・ブラウティハムによるモーツァルトのピアノ協奏曲全曲録音シリーズ。第11

弾にはピアノ協奏曲第1 〜 4 番が収録されました。演奏機会の少ない初期ピアノ協奏曲ですが、ブラウティハムは神童モーツァルトの魅力再発見と言える名演を披露。快活で明瞭なタッチでアプローチします。

楽器はヨハン・アンドレアス・スタイン製作(1788

年)のレプリカで、ポール・マクナルティ製作(2007

年)によるフォルテピアノを使用しております。マクナルティ製作の楽器を使用して演奏・録音していることについてブラウティハムは「マクナルティは古い楽器を研究して、それを新しく作り出してくれるという点だけでなく、彼の製作したレプリカを演奏していると、演奏解釈の面でも新しいインスピレーションを得ることができる」と語っており、ブラウティハムがイメージする最善の状態の楽器を使用することで、自然な雰囲気を作り出しています。

|

| |

BIS SA 2183

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490 |

スヴァルフヴァル&ペンティネン、フランスの名作

フォーレ:

(1)ヴァイオリン・ソナタ イ長調 Op.13

(2)夢のあとに Op.7-1(パブロ・カザルス編曲)

(3)初見視奏曲 イ長調

ドビュッシー:

(4)ミンストレル L.125-12

(5)美しい夕暮れ L.84(ヤッシャ・ハイフェッツ編曲)

ラヴェル:

(6)ハバネラ形式の小品

(7)フォーレの名による子守歌

(8)ヴァイオリン・ソナタ ト長調 |

クリスチャン・スヴァルフヴァル

(ヴァイオリン;J.&A. Gagliano)

ローランド・ペンティネン

(ピアノ;Steinway D) |

スヴァルフヴァル&ペンティネンがエスプリ漂うフランスの名作を奏でる!

セッション録音:(2)(3)(5)(7)(8)2014年12月、(1)(4)(6)2015年6月/ストックホルム・コンサートホール(スウェーデン)/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、61’08”(1)26’56”(2)2’52”(3)1’33”(4)2’22”(5)2’26”(6)3’00”(7)2’25”(8)18’15”

SACD ハイブリッド盤。

スウェーデンきっての実力派ヴァイオリニスト、クリスチャン・スヴァルフヴァルが名手ローランド・ペンティネンとフォーレ、ドビュッシー、ラヴェルの作品を収録しました。

音楽一家に生まれたスヴァルフヴァルは5 才でヴァイオリンをはじめ、12

歳の時にはスウェーデン室内管との共演でデビューを飾った逸材。国際的にその名が知られるようになったのは、2008

年にヨーロッパコンサート協会が発表した「ライジングスター」に選出されたことがきっかけで、以後マルティン・フレスト、ジュリアン・ラクリン、ジャニーヌ・ヤンセン、マクシム・リサノフ、タベア・ツィンマーマンなど世界の名だたる演奏家との共演歴を誇ります。とりわけペンティネンとの共演歴は長く、寄り添うように密なアンサンブルは、近年ますます評価を上げております。瑞々しいフォーレ、哀愁に満ちたドビュッシー、鋭さの中に繊細さが際立つラヴェルとフランスのエスプリ漂う表現は圧巻です。

**********************

いきなり「 スウェーデンきっての実力派ヴァイオリニスト、クリスチャン・スヴァルフヴァル

」と言われてもまったくその名は聞いたことがない。CDも聴いたことがない。というか調べた限りではソロ・アルバムはSTERLINGのグリーグくらいか。

こんな人。

少し聴いてみましょうか。

ヴェラチーニ

https://youtu.be/1D3zMi8V3Y0

クライスラー

https://youtu.be/ziCU3P23h1k

なるほど・・・確かに結構いけてます。

|

| . |

BIS SA 2212

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490 |

オランダ人指揮者レネスがシュレーカーを振る!

フランツ・シュレーカー(1878-1934):

(1)交響的間奏曲〜楽劇「宝捜し」より

(2)前奏曲〜歌劇「烙印を押された人々」より

(3)前奏曲〜歌劇「おもちゃ」より

(4)ある大歌劇のための前奏曲〜未完の楽劇「メムノン」より

(5)夜曲〜楽劇「はるかなる響き」より |

ローレンス・レネス(指揮)

王立スウェーデン管弦楽団 |

多彩な和音の音色や響きが魅力。オランダ人指揮者レネスがシュレーカーを振る!

セッション録音:2015年6月/ストックホルム・コンサートホール(スウェーデン)/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、68’30”(1)13’25”(2)9’24”(3)6’46”(4)22’02”(5)15’19”

SACD ハイブリッド盤。

オペラ作品を得意とする指揮者ローレンス・レネスが、フランツ・シュレーカーが作曲した歌劇からの管弦楽作品を録音しました。シュレーカーはワグレリシズムに印象主義を加味した作風で知られ、旋律性によりも多彩な和音の音色や響きを重視した作品を多く残しました。

指揮は1970 年生まれのオランダ人ローレンス・レネスで、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団でエド・デ・ワールトのアシスタントをつとめ、現在は王立スウェーデン・オペラ管の常任指揮者を務めております。

BISのこのベストセラー・アルバムを指揮していた人ですね。

旧譜から

ローレンス・レネスの「指環」管弦楽編曲版

さすがに鮮やか華やかです |

BIS SA 2052

(SACD HYBRID)

\2700 |

「指環」管弦楽編曲版

ワーグナー(ヘンク・デ・フリーハー):「ニーベルングの指環」より

・ラインの黄金[(1)前奏曲/(2)ラインの黄金/(3)ニーベルハイム/(4)ヴァルハラ]

・ワルキューレ[(5)ワルキューレ/(6)魔の炎の音楽]

・ジークフリート[(7)森のささやき/(8)ジークフリート牧歌/(9)ブリュンヒルデ]

・神々のたそがれ

[(10)ジークフリートとブリュンヒルデ/(11)ジークフリートのラインへの旅/

(12)ジークフリートの死/(13)葬送行進曲/(14)ブリュンヒルデ自己犠牲] |

ローレンス・レネス(指揮)

王立スウェーデン管弦楽団 |

ワグネリアン必見!ヘンク・デ・フリーハー編曲による「指環」管弦楽編曲版ダイナミックなオーケストラ・アレンジに注目!

録音:2013 年2 月、ストックホルム・コンサートホール、スウェーデン/DDD、65’35”、5.0

Surround sound

SACD ハイブリッド盤。このディスクはワーグナーの「指環」の中からの抜粋をオランダ人作曲家ヘンク・デ・フリーハー(1953-)が編曲した管弦楽編曲版です。

曲順はラインの黄金[ 前夜劇]、ワルキューレ[

第1 日]、ジークフリート[ 第2 日]、神々のたそがれ[

第3 日] と順を追ってそれぞれの重要な作品をまとめており、まるで「指環」を1

枚のディスクに凝縮したような形で構成されております。

フリーハーによるオーケストラ・アレンジは非常に的確です。ダイナミックなオーケストレーションは音響効果抜群でオーディオ的にも聴きごたえ十分です。

指揮は1970 年生まれのオランダ人ローレンス・レネスで、オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団でエド・デ・ワールトのアシスタントをつとめ、現在は王立スウェーデン・オペラ管の常任指揮者を務めており、ワーグナーはもちろんのこと、プッチーニ、ヴェルディの各オペラ作品を得意としております。

|

|

| |

BIS SA 2202

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490 |

ヤコブ・リンドベルイ、珠玉のリュート作品集

・フランチェスコ・ダ・ミラノ(1497-1543):

ファンタジア第15番、第22番、第33番、

第34番「ラ・コンパーニャ」、第55番、第66番/

リチェルカーレ第3番、第51番/

クアンタ・ベルタ(原曲:アルカデルト)/

私の悲しい不満(原曲:リシャフォール)/

君は私が死んだといった(原曲:セルミジ)

・アルベルト・ダ・マントヴァ(1500頃-1551):

ラ・ロマネスカ/ファンタジア第13番、第16番、第20番/

さあおいで(原曲:ジャヌカン)/おお、散り散りの歩み(原曲:フェスタ)

・マルコ・ダッラクイラ(1480頃-1544):

リチェルカーレ第30 番、第32 番、第33番/

ファンタジア第19番a/Saltarello‘LaTraditora’/

うちの亭主はお人好し(原曲:パスロー)In

te Domine sperav(i 原曲:ジョスカン)/

Nous bergie(r 原曲:ジャヌカン)/

Plus nulz regrets(原曲:ジャヌカン) |

ヤコブ・リンドベルイ(リュート) |

名手ヤコブ・リンドベルイが紡ぐイタリア・ルネサンス黄金期、珠玉のリュート作品集

セッション録音:2015年5月/レンナ教会(スウェーデン)/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、81’11”

SACD ハイブリッド盤。

リュートの名手ヤコブ・リンドベルイがイタリア・ルネサンス期に活躍したフランチェスコ・ダ・ミラノをはじめとする作曲家による珠玉のリュート作品を収録しました。

ダ・ミラノはローマ教皇庁に仕えたリュート奏者で、多くのリュート曲およびルネサンス期における多声合唱曲のリュート編曲を残し、ヨーロッパ各国のリュート音楽の隆盛の基礎を築きました。ダッラクイラは、ヴェネツィアで活躍したリュート奏者、作曲家です。中世の終り頃から、ルネッサンスの円熟した様式への過渡期に、リュートに適した音型や響きを探求し広めたという重要な役割を果たし、その後続くリュートの隆盛200

年ほどの礎を築いたと言われています。これら珠玉のリュート作品を名手リンドベルイが柔らかな音色で演奏します。

|

| |

BISSA 2139

(SACD HYBRID)

\2700 |

『夢と同じ糸で』

(1)ペア・ヌアゴー(1932-):の歌〜混声合唱と任意の打楽器のための(1981)

(2)ヘルムート・ラッヘンマン(1935-):

慰め II〜16部混声合唱のための(ヴェッソブルン祈祷書)(1968)

(3)アルフレード・ヤンソン(1937-):

夜想曲〜二重合唱、2つのチェロ、ハープと2人の打楽器奏者のための(1967)

(4)カイヤ・サーリアホ(1952-):

確信〜3人の女声、クロタル、ヴァイオリンとチェロのための(1967)

(5)ヌアゴー:歌え、わが心よ、お前の知らぬ庭の歌を

(8部合唱と8つの楽器のための)(1974)

(6)ヤニス・クセナキス(1922-2001):夜(1967-68)〜

12部の混声または混声合唱のための

(7)サーリアホ:夜、さらば〜混声合唱と4人の独唱者のための(1991/96) |

ノルウェー・ソリスト合唱団

グレーテ・ペーデシェン(指揮)

オスロ・シンフォニエッタ |

注目の作曲家サーリアホの作品も収録、教会に響くノルウェー・ソリスト合唱団による美しい歌声

セッション録音:2015年6月/ソフィエンベルグ教会(オスロ、ノルウェー)/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、61’08”

SACD ハイブリッド盤。

ノルウェー・ソリスト合唱団はオスロを本拠とする室内合唱団。1950

年に作曲家クヌート・ニューステットが創設、1990

年からグレーテ・ペーデシェンが芸術監督を務め、洞察にもとづく解釈とひろがりのある深い響きを特徴とする音楽により、高い評価と人気を得てきました。当ディスクはニューステットへの「墓碑銘」とした『わが命の光』(BIS

SA 2184)に続くBIS レーベル第8 弾です。

「我々は夢と同じ糸で織り上げられている」(シェイクスピア『テンペスト』(第4

幕第1 場)松岡和子訳・ちくま文庫)。プロスペローの台詞をアルバム・タイトルに「それぞれの時代だけでなく、私たちの前にひらけてゆく時代に向けた、前向きで望みにあふれた作品」による「夜と夢」を枠組みとしたプログラムが組まれました。デンマークのペア・ヌアゴー(ネアゴー)の作品が2

曲。デンマークの作家フィン・メトリングが中国の詩を基本にして作った「少年が夢に見た将来の自分の姿を語る」詩を民謡を思わせる旋律を織りまぜながら歌う《夢の歌》。リルケの『オルフェウスに寄せるソネット』(第2部・第21

番)をテクストに、シューベルトの《君はわが憩い》と《アヴェ・マリア》の断片も引用した《歌え、わが心よ、お前の知らぬ庭の歌を》。ラッヘンマンの《慰めII》は、ドイツ語による最古のキリスト教祈祷書『ヴェッソブルン祈祷書』にテクストを求めた作品です。ノルウェーのアルフレード・ヤンソンの《夜想曲》は、ニーチェの『ツァラトゥストラはこう語った』から「……深い真夜中は何を語るか。『私は眠った、眠った−−深い夢から私は目覚めた……』」と歌う「ツァラトゥストラのラウンドレイ」を使い、実験的な語法も交えたネオロマンティックな歌に作っています。クセナキスは「シュメール語、アッカド語、古代ギリシャのアカイアの言語とその他の音素」をコラージュしたテクストによる《夜》を作曲、祖国ギリシャの政治犯に捧げる作品としました。フィンランドのサーリアホは、ヘルダーリンの「光と闇の対照」を語る詩を「過去と現在が昏睡状態のように交差する姿」として表現した小曲《確信》に作り、ジャック・ルボーの小説『光の交換』とバルザックの『セラフィタ』の抜粋をテクストに使い、2

つの部分に分かれる《夜、さらば》に書きあげました。

サーリアホは2016 年8 月に開催のサントリーホール国際作曲委嘱シリーズNo.39

のテーマ作曲家です。

|

.

HMF HMF

|

|

|

ベザイデンホウト

モーツァルト:ピアノ協奏曲集第2 弾

ピアノ協奏曲第12番 イ長調 KV414

ピアノ協奏曲第11番 ヘ長調 KV413

ピアノ協奏曲第13番 ハ長調 KV415 |

クリスティアン・ベザイデンホウト

(フォルテピアノ)

フライブルク・バロック・オーケストラ

(指揮:ゴットフリート・フォン・デア・ゴルツ) |

天才ベザイデンホウト& FBO、モーツァルトのピアノ協奏曲集第2

弾!

録音:2014年11月15-17日、フライブルク・アンサンブルハウス

ベザイデンホウト&FBO によるモーツァルトのピアノ協奏曲集第2

弾の登場。「モーツァルトの再来」とも称されるフォルテピアノの天才ベザイデンホウト。今回も彼のマジックは冴え渡り、耳になじんだこれらの作品でも、新鮮な驚きを与え楽しませてくれます。ひとつひとつのパッセージが実に活き活きと愛らしい表情に満ちています。また、ピアノをささえるオーケストラも実に細やか。愉悦の極みのモーツァルトです!

ここに収められた3 曲はいずれも1782年頃に作曲され、管楽器を抜いた弦四部でも伴奏できるというもの。これは、モーツァルトが当時の演奏会のありよう、さらに玄人たちが私的な場所でも楽しめるように、と当時のウィーンの市場に対して配慮した結果。もちろんここでは管楽器も含むかたちで演奏されております。

作品を純粋に聴いてもモーツァルトの才を感じますが、モーツァルトがマーケティングにも実に長けた人物であったことにもまた感心させられます。

枚数限定ですがベザイデンホウト

モーツァルト:鍵盤曲集 Vol.2&4

超特価で!

在庫限定、あるいは7/31(日)までの超特価 |

国内盤

KKC 5161

¥3085→¥990

日本語解説付き |

クリスティアン・ベザイデンホウト

モーツァルト:鍵盤曲集 vol.2

(1)ソナタ ハ長調 K.330 (2)ロンド イ短調

K.511

(3)ロンド ニ長調 K.485 (4)アダージョ ロ短調

K.540

(5)ソナタ ハ短調 K.457 |

クリスティアン・ベザイデンホウト

(フォルテピアノ) |

天才ベザイデンホウト、モーツァルト・ソロ作品集第

2 弾、鮮烈なハ短調ソナタ!!

使用楽器:Paul McNulty, Divisoc, Czech Republic,

2008; after Anton Walter’Sohn, Vienna, c.1802)

録音:2010 年 1 月

モーツァルトの再来とも賞される天才フォルテピアノ奏者ベザイデンホウト、待望のソロ第

2 弾。

これしかありえないような自然なテンポ設定、気持ちよいくらいにはまっているデュナーミクの付け方、聴き手にとっても必然的かつ絶妙な間の取り方など、何度も聴いたことのある作品たちの音符ひとつひとつが鮮やかに香りたちます。イ短調のロンドの語り口の巧さは絶品です。ハ短調ソナタの有名な冒頭では一変、現代ピアノで聴くよりも表情がダイレクトに伝わってきます。ロ短調のアダージョでの慟哭と、音と音の間に流れる空気に、このベザイデンホウトという演奏者の底知れぬ魅力をみます。演奏者の息遣いまでをも巧みにとらえた録音も秀逸。フォルテピアノという楽器がもつ無限の表情と可能性を感じる

1 枚でもあります。

|

|

国内盤

KKC 5299

\3085 →\990

日本語解説付き |

クリスティアン・ベザイデンホウト

モーツァルト:鍵盤楽器のための作品集Vol.4

(1)幻想曲 ニ短調K.397(初版)

(2)ソナタ 第9番 ニ長調K.311

(3)前奏曲とフーガK.394

(4)ボーマルシェの喜劇「セビーリャの理髪師」のロマンス

「私はランドール」による12の変奏曲 変ホ長調K.354

(5)ソナタ 第5番 ト長調K.283

(6)幻想曲 ニ短調K.397(現行版) |

|

クリスティアン・ベザイデンホウト

(フォルテピアノ) |

今を時めくフォルテピアノ奏者、ベザイデンホウト、鍵盤楽器のための作品集Vol.4!ダイエットも成功して超イケメンに。

録音:2011 年10 月、リンドハースト・ホール内エア・スタジオ(ロンドン)

今世界で最も注目されるフォルテピアノ奏者の一人、クリスティアン・ベザイデンホウトが、鍵盤楽器のための作品集シリーズ。

、幻想曲、第5 番と第9 番のソナタ、前奏曲とフーガ、そして「私はランドール」による12

の変奏曲を収録。2012 年5 月末の来日リサイタルでも演奏され、高い評価を得たプログラムであり、本アルバムでもその評価を裏切らぬ素晴らしい演奏を見せてくれています。演奏のたび、フォルテピアノの新たな可能性を見せつけてくれるベザイデンホウト。本アルバムでも、抜群の演奏技術、濁りのない清廉な音色、厭味のない自然なテンポ感といった彼ならではの持ち味を遺憾なく発揮し、瑞々しさあふれる鮮烈な演奏を聴かせています。

本アルバムでは、幻想曲ニ短調の現行版と、その初版(今日知られるかたち(現行版)の最後10

小節分が欠落している)の両方が収録されているのもポイント。この幻想曲ニ短調は、自筆譜などが残されておらず、1804

年に出版された初版では、97 小節までで中断、現行版の最後の10

小節がありません。初版の表題には「Fantaisie

d’ Introduction…(導入の幻想曲)」とあり、後ろにソナタなどが続くことを想定して作られたものだったのかもしれませんが、1806

年にブライトコプフ社が出版したいわゆる「旧全集」では、10

小節が足され(ブライトコプフ社の顧問で主任検査員のアウグスト・エーベルハルト・ミュラーの手によるとする見方が一般的)、完結した曲となっています。幻想曲ニ短調の冒頭、深淵からゆっくりと浮かび上がるように響くフォルテピアノの音色は必聴の美しさ。即興演奏かと思わせるような、自由なタッチから生み出されるチャーミングな音世界に一気に惹きこまれます。ベザイデンホウトが初版の幻想曲のあとに選んだ作品は、ソナタ第9

番。鮮やかなコントラスト、プログラミングの妙にもベザイデンホウトの才を感じます。

|

|

.

SIMAX SIMAX

|

|

|

クレメンス・ハーゲンによるハイドン「チェロ協奏曲第1番」

カデンツァはクラッゲルード版!

ハイドン:チェロ協奏曲第1番ハ長調Hob.VIIb-1

(カデンツァ第1&2楽章:ヘニング・クラッゲルード)

モーツァルト:

ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲

変ホ長調 K.364 |

クレメンス・ハーゲン(チェロ)

ヤン・ビョーランゲル

(ヴァイオリン、音楽監督)

ラース・アネルス・トムテル

(ヴィオラ)

1B1室内管弦楽団 |

クレメンス・ハーゲンによるハイドン「チェロ協奏曲第1番」意欲的なカデンツァにも注目!

チェロ:1698年製アントニオ・ストラディヴァリウス

録音:2016年2月15-17日(ハイドン)、2016年3月18-19日(モーツァルト)スタヴァンゲル・コンサートホール/56’19

ハーゲン・クァルテットの創設以来のメンバーであり、現代を代表するチェリストの一人クレメンス・ハーゲンが遂にハイドンのチェロ協奏曲第1

番を録音しました。

ハイドンが楽長を務めていたエステルハージ家の宮廷楽団のチェロ奏者のために書かれたと言われ、1961

年にプラハの国立博物館の蔵書の中から発見され知られるようになった作品。現在では明るく開放的な音楽に、チェロの華やかな技巧も味わうことができ、チェリストの重要なレパートリーの一つとして定着しています。クレメンス・ハーゲンはこの録音で現代のノルウェー人ヴァイオリニスト、ヘニング・クラッゲルードによるカデンツァを使用しています。バロック時代の痕跡も感じられるハイドンの音楽と現代音楽との大きなギャップが印象的。分散和音の鮮やかな弓さばき、目の覚めるような華やかな技巧、そしてクァルテットのメンバーとして培ったハイドンへの深い共感を感じ取ることのできる演奏です。

カップリングには、モーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲を収録。1B1

室内管弦楽団の音楽監督を務めるヴァイオリニストのヤン・ビョーランゲルとノルウェーを代表するヴィオラ奏者のラース・アネルス・トムテルによる演奏。名手2

人がオーケストラと渡り合う協奏曲。オケは控えめながら全体を支える安定感があり、ソロのヴァイオリンとヴィオラの対話がより際立ちます。

スタヴァンゲルの弦楽アンサンブル「1B1」は、ビェルグステ1

番地(Bjergsted 1)を本拠とするモダン楽器アンサンブル。スタヴァンゲルが2008年の「ヨーロッパ文化の首都」に選ばれた際、スタヴァンゲル大学で教える音楽家と最優秀の学生たちにスタンヴァンゲル交響楽団のメンバーを加え創設されました。

|

<国内盤>

7/19(火)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

AMBRONAY AMBRONAY

|

|

|

女声合唱で聴くヴィヴァルディの宗教曲!

美しいフーガが印象的

ヴィヴァルディ:

キリエ ト短調 RV587

グローリア ニ長調 RV589

シンフォニア ロ短調「聖母のそばで」

RV169

クレド ホ短調 RV591

弦楽のための協奏曲 ニ短調「マドリガレスコ」

RV129

マニフィカト ト短調 RV610a |

アンナ・レイノルト(メゾソプラノ)

ジェフロワ・ジュルダン(指揮)

レ・クリ・ドゥ・パリ |

録音:2015年9月27、28日/フランス、アンブロネー修道院/65’05’’

有名な「グローリア」を始めとするヴィヴァルディの宗教声楽作品に、宗教的色彩の強い弦楽作品を合わせて構成。悲痛な短調作品が多い中、「グローリア」の晴れ晴れしい明るさが際立っています。

このアルバムでは珍しいことに声楽がすべて女声のみにアレンジされ演奏されています。非常に透き通った美しい合唱が印象的で、ヴィヴァルディが自らの作品を演奏させ指導していたピエタ孤児院の女性オーケストラを思わせます。

とは言え器楽メンバーには男性もいてキレのあるスリリングな演奏も味わうことができ、「クレド」のクルチフィクススは強く楔を打ち込むような伴奏音型にゾッとする怪演。

また通奏低音チェンバロが雄弁で、ときおり耳をそばだてるフレーズが飛び出してくるのも楽しいポイントです。

|

.

HMF HMF

|

|

|

ハーディング、幻想交響曲!

ラモー(1683-1764):

歌劇「イポリートとアリシー」組曲

ベルリオーズ(1803-1869):幻想交響曲 op.14 |

ダニエル・ハーディング(指揮)

スウェーデン放送交響楽団 |

ハーディング、注目新譜の登場。ラモーとベルリオーズの作品に真向勝負!

録音:2015年10月、ベルワルト・ホール(ストックホルム)

充実著しいハーディングによる注目のアルバムの登場。1975

年生まれのダニエル・ハーディング。2016-17

シーズンからはパリ管弦楽団の音楽監督にも就任、ますますの充実ぶりで世界が注目しています。

ここで共演しているスウェーデン放送響でも2007

年から音楽監督を務めてほぼ10 年、互いに好相性なのは、イザベル・ファウストと共演したバルトークのヴァイオリン協奏曲(HMC

902146/ KKC 5384)などでも既に広く知られるところです。

ここでハーディングが取り上げたのは、バロックの大家ラモーと、ロマン派の極みのベルリオーズ。いっけん遠い存在のようですが、歌劇「イポリートとアリシー」の初演が1733

年、「幻想交響曲」の初演が1830 年と、主要作品の初演で考えると100

年も離れていません。

イポリートとアリシーは1733 年10 月にラモー初のトラジェディ・リリックとして初演されましたが、この作品で、ラモーは、アリアと合唱の役割を再考し、舞曲と描写的な管弦楽曲で、器楽の面でも革命をおこしました。

いっぽうの幻想交響曲も、具体的な表現の対象をもつ標題音楽の先がけとして、固定楽想などの革新的な技法が用いられています。

ハーディングはそれぞれの作品のドラマを際立たせながら、刺激的なハーモニーやリズムなど、オーケストラを巧みに導きながら効果的に響かせています。フランスの巨匠による重要作品の核心に迫る演奏です。

|

latitudes シリーズ〜

|

「Dawar/トリオ・シェミラーニ」(HMC 905273)、「Thrace/ケラス」(HMC

902224)に続くシリーズ。

Latitude=緯度(あるいはフランス語で自由、の意)の言葉のとおり、広い世界におけるクラシック音楽をお届するシリーズです。 |

|

|

OVERTONES(倍音)〜

調和する季節

「The Chant of Stars(星の歌)」、

「Overtone Dance I. Autumn(倍音の歌Ⅰ

秋」)、

「Far away to Home(はるか家路)」、

「Overtone Dance II. Summer Wind(倍音の歌Ⅱ

夏の風)」、

「Overtones of the Sky(空の倍音)」、「Seismic

Echo(地震波)」、

「Sun and Snow(太陽と雪)」、「Dragon

Dance(ドラゴン・ダンス)」、

「MorningPraye(r 朝の祈り)」、

「Overtone Dance III. Spring(倍音の歌Ⅲ

春)」、

「OvertoneDance IV. Winter Hear(t 倍音の歌Ⅳ

冬の心)」、

「Five Leaf Clove(r 5 つ葉のクローバー)」、「Away」 |

ワン・リ(口琴、フルス、声ほか)

ウー・ウェイ(中国笙、芭烏、玲琴、声、馬頭琴) |

静謐の世界に満ちる不思議な倍音、中国笙と口琴の魅惑のコラボレーション

中国笙のウー・ウェイ、そして口琴のワン・リ、東洋の伝統音楽の第一人者である2

名のコラボレーション・アルバムの登場。

ウー・ウェイは、37 本の竹管から成る中国笙をはじめ、芭烏(リードをもつ中国の笛)、玲琴(胡弓の一種、擦弦楽器)、馬頭琴を自在に操り、また、自身の声をもって世界を表現。

ワン・リも、口琴のほか、フルス(ひょうたん笛)、玲琴(チェロの弓を用いて奏する胡弓の一種)などを用いてこたえます。聴き手を虜にする倍音と独特の音色の宝庫のようなアルバム。

伝統音楽でもなく現代音楽でもなく、何の楽器で演奏されているか俄かには判別できないような、非常に独特な世界が広がっています。 |

| |

|

|

HAWNIYAZ

1. Delale(私のいとしい女)

2. Rewend(ノマド(遊牧民))

3. Xidire min(ああ、わたしのKhidir)

4. Malan Barkir- Berivane(漂流〜日記おぼえがき)

5. Ehmedo- Ez Reben Im(Ehmedo〜私は絶望して) |

カイハン・カルホール(カマンチェ)

アイヌール(歌)

セミル・コクギリー(タンブール)

サルマン・ガンバロフ(ピアノ) |

カマンチェの名手カイハン・カルホールも参加‘クルドの娘’アイヌールの歌声

ペルシャの伝統楽器カマンチェの天才、カイハン・カルホール。2011

年頃、BS プレミアムで放送されていた音楽番組「Amazing

Voice 〜驚異の歌声」トルコ編で取り上げられ、注目を集めたクルドの女性歌手、アイヌール。タンブールの名人セミル・コクギリー、そしてアゼルバイジャン出身のジャズ・ピアニスト、サルマン・ガンバロフという4

人のコラボレーション・アルバム。

2012 年にオスナブリュックで開催されたモルゲンランド・フェスティバル。モルゲンランド・フェスティバルは、ジャズ、ワールドミュージックの音楽家が集う「東」が意識された音楽祭です。

ある夜、偶然のかたちで共演した4 人のアーティストは、翌朝、タンブールのセミルが呼びかけて再び共演します。この4

人の共演は非常に素晴らしく、このたびの録音のはこびとなりました。

アルバムタイトルのHawniyaz とは、クルド族の言葉で「誰もが人を必要とする、我々一人一人は他人のためにある」といった意味。この言葉は、ここに集まった4

人の素晴らしいアーティストたちが結成するアンサンブルにもごく自然に合う言葉。彼らの繊細さとそれぞれのメンバーのサウンドが、クルド音楽とペルシャ音楽の伝統を融合した中に、少しだけ西洋音楽のエッセンスも加えられた世界を作り上げています。

アイヌールの胸に刺さる、哀愁と力強さに満ちた歌声がとりわけ印象にのこります。

|

.

PROFIL PROFIL

|

|

|

これは面白い、

トリンクスが描く熱血漢ハンス・ロット

ハンス・ロット:交響曲第1番ホ長調 |

コンスタンティン・トリンクス(指揮)

ザルツブルク・モーツァルテウム管弦楽団 |

録音:2015年11月8日/ザルツブルク大祝祭劇場(ライヴ)/DDD、58’

16”

日本でも東京フィルや新国立劇場の指揮でおなじみのコンスタンティン・トリンクス。1975

年ドイツ生まれ、カールスルーエ国立音大で指揮とピアノを学び、バーデン州立劇場で大野和士のアシスタントを務めました。そのトリンクスがハンス・ロットの交響曲に挑戦。マーラーを先取りしたような世界、美しいメロディで聴いた人の心を掴んでしまう作品で、近年録音も急増しています。トリンクスは超熱演。彼の描くロットは内気な青年ではなく、汗を飛ばし行動する熱血漢のよう。作品に対する印象が変わります。

ハンス・ロット。

もちろんご存知の方も多いと思う。

ブルックナーのオルガンの弟子で、マーラーの友人。

ワグナーに憧れて作曲家を目指すも、交響曲第1番を作曲した後に発狂。結局精神病院で亡くなった。

わずか26歳。

その交響曲第1番が初めて国内盤で出たとき(指揮はセーゲルスタムだった)、店頭で聴いて笑い転げた。

マーラーとそっくりなのである。

第3楽章などはマーラーの第1番とそっくり。それ以外にもマーラーのさまざまな音楽を随所で聴くことができる。

「影響」とかそんな生易しいものではない。

もうはしたないくらいの完全なマーラーのパクリ。

よくまあこんな恥ずかしいことができるな、と思うとだんだんそれを録音した演奏者にも腹が立ってきたほどである。

そうしたら無知な自分に部下が教えてくれた。

・・・「マーラーのほうが後ですよ」。

うそ。

ハンス・ロットの交響曲第1番、作曲年1878-1880年。

・・・マーラーの交響曲第1番は1883−1888年。

当時20歳のマーラーはまだ世に知られるような作品は遺してない・・・。

全然ロットのほうが早い・・・。

というかパクリはマーラーのほうだった。

そう思って聴いたら、なんともとんでもない交響曲なのである。

もちろん技術的にはマーラーやブルックナー、敬愛していたブラームスや崇拝していたワグナーと比べて劣る。しかし彼らの作品を一直線でつなぎ、なおかつプラス・アルファの情熱と抒情を注入したようなおそるべき時代を超越した作品。

才気あふれる佳作というレベルではなく、マーラーやブラームスをもしのぐ激烈な盛り上がりも見せる。単純にそれだけでもすごい。

マーラーはどうやらこの作品を手本にしていたらしく、何度も何度もその楽譜を閲覧していたという。これを超える作品を生み出せなければ作曲家としてのプライドが許さなかったのか。しかしそれほど強烈にライバル視しながら、大指揮者マーラーはこの作品を取り上げようとはしなかった。

そしてブラームスもまた、未来の自作を先取りしたようなこのシンフォニーをけちょんけちょんに酷評。まるで自分の影を恐れるかのように。・・・結局ロットはその酷評が原因で精神に異常を来たし最終的に発狂したと言われる。

そうしたさまざまな逸話と、なによりこの交響曲がもつ神秘的で強烈なエネルギーが、多くのロット信者を生んできた。

. |

|

| |

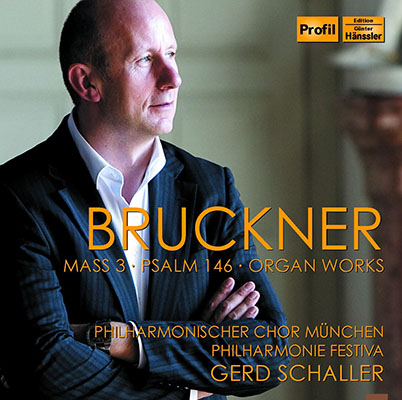

PH 16034

(2CD)

\4400 →\3990 |

鬼才シャラーが、ブルックナーの宗教曲とオルガン曲に挑戦

ブルックナー:

Disc 1

(1)ミサ曲第3番ヘ短調(1893 年版)

Disc 2

(2)詩篇146

オルガン曲全集

(3)即興演奏用の主題集(エルヴィン・ホーン編纂)

(4)アンダンテ ニ短調 (WAB130)

(5)後奏曲 ニ短調 (WAB126)

(6)前奏曲とフーガ ハ短調 (WAB131)

(7)フーガ ニ短調 (WAB125)

(8)前奏曲ハ長調 (WAB129) |

アニア・フェグリー(ソプラノ)

フランツィスカ・ゴットヴァルト(アルト)

クレメンス・ビーバー(テノール)

ティモ・リーホネン(バス)

ミュンヘン・フィルハーモニー合唱団

フィルハーモニー・フェスティヴァ

ゲルト・シャラー(指揮、オルガン) |

ブルックナーの交響曲全集をリリースしたシャラーが、宗教曲とオルガン曲に挑戦

録音:2015年7月/エーブラハ大修道院付属教会、バイエルン放送スタジオ/DDD、60’

21”、56’ 48”

フィルハーモニー・フェスティヴァと、ブルックナーの全交響曲を録音したゲルト・シャラーがオーケストラ付き宗教作品に挑戦。ミサ曲第3

番は60分の大作で、ブルックナーの交響曲的メロディや崇高な響きが現れるファンは素通りできない重要作。もとは1867-8

年の作ですが、ブルックナー最晩年の93 年に改訂した版を用いているのも興味津々です。

詩篇146 は1858 年頃、ブルックナーがまだ交響曲を手掛ける以前の作で、あまり聴く機会がありません。作曲修行中だったせいか、フーガや展開に力が入っています。

オルガン曲がすべて入っているのもアルバムの価値を高めています。それもシャラーが見事なオルガン演奏を披露。交響曲で培ったブルックナーの音の綾を再現します。エルヴィン・ホーン編纂のオーストリア皇女マリー・ヴァレリーの結婚式での即興演奏も収録。交響曲第1

番やハイドン作曲のオーストリア国歌、ヘンデルのハレルヤも引用され興味津々。

ゲルト・シャラーは1965 年バンベルクに生まれ。1993

年にハノーファー州立歌劇場で指揮者としてのキャリアをスタートさせ、1998

年にブラウンシュヴァイク州立歌劇場、2003

年から2006 年までマグデブルク劇場の総音楽監督を務めました。ブルックナーのエキスパートで、ついにはオルガン独奏曲まで奏してしまうほどのこだわり。ご期待下さい。

|

| |

|

|

アメリカーナ

(1)アラン・ワインバーグ:アメリカーナ

(2)ライナー・リシュカ:逆転/エキストラ

(3)マイク・モーワー:ソナタ・ラティーノ

(4)アラン・ワインバーグ:太洋の音 |

バロック&ブルー

【クリスチアーネ・マイニンガー(フルート)、

ライナー・ゲップ(ピアノ)、

ロジャー・ゴールドバーグ(ベース)、

エンノ・ランゲ(ドラムス)】 |

ジャズとクラシックの21 世紀風融合

録音:2014年9月3-6日/イリプセン(イリンゲン)/DDD、62’

18”

クリスチアーネ・マイニンガー(フルート)、ライナー・ゲップ(ピアノ)というクラシック演奏家と、ライナー・ゲップ(ピアノ)、ロジャー・ゴールドバーグ(ベース)、エンノ・ランゲ(ドラムス)というジャズ演奏家が2005

年に結成した異色ユニット、バロック&ブルー。音楽も両者の融合ですが、21

世紀の音楽の方向性を指し示しているかのような興味深さがあります。

アメリカの作曲家アラン・ワインバーグ(1952-)、ドイツのライナー・リシュカ(1942-)、イギリスのマイク・モーワー(1958-)

らの音楽もオシャレ。ノリの良さに満ちています。 |

WAON RECORDS(DVD−ROM)

|

WAONXA 296

(2DVD-ROM)

\4300

WAVE 192kHz/24bit,

down converted WAVE 96kHz/24bit、

PC AUDIO |

日出ずる処、牧神の目覺め。 |

フロラン・シャレール(オーボエ)

トマ・デルクロー(ピアノ) |

|

WAONXA 298

(2DVD-ROM)

\4300

5.6448MHz DSDIFF、

DSD-AUDIO

|

WAON RECORDS がおとどけするハイレゾリューション・オーディオデータ最新盤、CD

をはるかに凌駕するダイレクト・ストリーム・デジタルの高密度オーディオデータが、溢れる音楽の熱情とともに広大な音場の空気感までを再現します。

フロラン・シャレールが使用している楽器は、1976

年にスイス・チューリッヒに創設されたデュパン工房(現在はルクセンブルクに拠点を置く)のインペリアル・オーボエ。

録音:2014 年5 月27-30 日、滋賀県高島市立ガリバーホール

京都市交響楽団に所属するフランスのオーボエ奏者、フロラン・シャレールと、ジュネーヴ音楽院で後進の指導にもあたっているコンポーザー=ピアニスト、トマ・デルクローによるオーボエとピアノのための作品集の登場。

2013 年6 月に京都のアンスティチュ・フランセ関西を舞台に開催された公演がもとになった録音です。

ケックラン、デュカス、プーランクらのフランス作曲家作品のほか、デルクローの自作、さらに、ポール・クローデル(旧関西日仏学館設立者)の詩を日本初訳した上田敏の詩に基づく、平野一郎(b.1974)の作品が収録されています。

薫り高いひと時を楽しむことができる1 枚です。

【再生上の注意】

ワオンレコードのオリジナルマスターをあまさず収めたこの高音質音源をお楽しみ頂くには、DVD-ROM

を読み込み可能なディスクドライブを接続したパソコンと、適切なソフトウェア、オーディオ・インターフェース機器をご用意いただく必要があります。

※通常のCD、SACD、DVD プレーヤーでは再生できません。 |

ATOLL

|

ACD 111A

\2500

(CD-R) |

息吹き 〜 アイルランドとニュージーランドのフルート音楽

バックリー:星座/

ウィルソン:アルレッキーノ/

ロッジ:月夜/

ハモンド:ウェイブ・スペース/

カストロ・ロビンソン:ブレス・イヴ/

マーティン:2つの小品/

ディーン:タケリ=リ/

ウィリアムズ:カラ・ダンダ/

クラーク:哀歌/

ラルフ・マシューズ:テ・アオ・マラマ/

オコンネル:イクトゥス/

ウィルソン:妖精の砦の風/

ドワイアー:クロウ

|

ウィリアム・ダウドール(フルート) |

アイルランド王立音楽院のフルート科教授、ウィリアム・ダウドールが奏でる、アイルランドとニュージーランドの無伴奏作品の数々。

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/DiamondSilver

Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。 |

NIMBUS NIMBUS

|

NI 5940

(CD-R)

\2400 |

サン=サーンス:

ピアノ・デュオ&デュエット作品集 Vol.1

タランテラ Op.6/小二重奏曲ト長調 Op.11/

オンファールの糸車 Op.31/

ハラルド・ハルファガール王 Op.59/

七重奏曲変ホ長調 Op.65よりメヌエット、ガヴォット/

ポロネーズ Op.77/アルバムのページ Op.81/

子守歌ホ長調 Op.105/スケルツォ Op.87/

パ・ルドブレ Op.86

|

マーティン・ジョーンズ(ピアノ)

エイドリアン・ファーマー(ピアノ) |

膨大なレパートリーを誇る、秘曲のスペシャリストのマーティン・ジョーンズ。ニンバスのアーティスティック・ディレクターを務めるエイドリアン・ファーマーの強力デュオで演奏されるサン=サーンス。

2台ピアノ、4手連弾、サン=サーンス自身によるピアノ編曲作品を名手の演奏で。

2015年5月、10月の録音。

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/DiamondSilver

Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。 |

| |

NI 5939

(CD-R)

\2400 |

リチャード・レスターが

ヨーロッパの偉大な作曲家たちの作品を弾く

ルッツァスキ:第4旋法のトッカータ/

フレスコバルディ:カンツォーナ第3番*、カンツォーナ第1番*/

メールロ:第1旋法によるトッカータ第1番/

スウェーリンク:わが青春の日は既に過ぎたり/

フローベルガー:トッカータ第3番/

J.S.バッハ:トッカータ ニ長調 BWV.912/

L.クープラン:ピエモンテ人、パッサカリア

ハ長調 /

F.クープラン:修道女モニク、神秘なバリケード/

ヘンデル:クラヴィーア組曲第5番ホ長調アリアと変奏

《調子のよい鍛冶屋》/

スカルラッティ:ソナタ ト長調 K.146/

セイシャス:ソナタ第25番ト短調/

パラディエス:トッカータ イ長調/

ハイドン:ソナタ第37番ニ長調Hob.XVI-37/

ソレール:ソナタ ト長調R.45、ソナタ ニ長調R.15/

モーツァルト:《ああ、ママに言うわ》

による12の変奏曲ハ長調K.265(キラキラ星変奏曲) |

リチャード・レスター(チェンバロ 、フォルテピアノ)

エリザベス・レスター(リコーダー)* |

サイレンスター古楽音楽祭の音楽監督を務めるなど、現在の英国古楽界の代表する鍵盤楽器奏者の1人、リチャード・レスターがイタリア、スペイン、フランスなどのヨーロッパの偉大な作曲家たちの作品を弾く。

フレスコバルディの「カンツォーナ」では娘のエリザベス・レスターがリコーダーで参加している。

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/DiamondSilver

Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。 |

| |

NI 5938

(CD-R)

\2400 |

フランス歌曲集

カプレ:

秋の夜、いつの日私は目にできようか,ああ!、

哀しき十字架、3つの寓話

オネゲル:6つの詩、3つの詩

ミヨー:ペトログラードの夜

ラヴェル:マダガスカル島民の歌 |

サイモン・ウォルフィッシュ(バリトン)

エドワード・ラシュトン(ピアノ)

エフレイン・オッシャー(フルート)

ラファエル・ウォルフィッシュ(チェロ) |

イギリスの若手バリトン歌手でチェロ奏者としても活動している、サイモン・ウォルフィッシュが歌う、オネゲルとラヴェル、ミヨー、カプレのフランス歌曲集。チェロ奏者で父でもあるラファエル・ウォルフィッシュの参加もポイント。

2015年1月、4月の録音。

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/DiamondSilver

Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。 |

| |

NI 5124

(CD-R)

\2400

※朗読のCDです |

朗読

エッセンシャル・コリン・ウィルソン |

コリン・ウィルソン(朗読) |

イギリスの小説家で評論家でもあるコリン・ウィルソン(1931−2013)。24歳の時に発表した「アウトサイダー」が大きな反響を呼び、作家としての地位を築いた。当タイトルではウィルソンが発表した「至高体験

自己実現のための心理学」の解説をウィルソン自身の朗読で。

1986年3月5日−6日の録音。

※当タイトルは、高品質メディア(SONY

DADC/DiamondSilver Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。 |

| |

NI 7097

(CD-R)

【新装移行再発売】

\2000

|

オペラの名序曲集

J・シュトラウスII世:《こうもり》序曲

スッペ:《詩人と農夫》序曲

スメタナ:《売られた花嫁》序曲

ウェーバー:《魔弾の射手》序曲

エロルド:《ザンパ》序曲

ヴェルディ:《運命の力》序曲

グリンカ:《ルスランとリュドミラ》序曲 |

ウィリアム・ボートン(指揮)

フィルハーモニア管弦楽団 |

イギリス交響楽団の創設者、ウィリアム・ボートンが指揮したオペラの名序曲集。

1988年の録音。NI5120からの新装移行再発売。

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/Diamond

Silver Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。 |

NIMBUS ALLIANCE(CD−R) NIMBUS ALLIANCE(CD−R)

|

NI 6328

(CD-R)

\2400 →\2190 |

エマ・ジョンソン!自身のために作曲された協奏曲集

イギリスのファンタジー

トッド:エマのための協奏曲

P.リード:《ヴィクトリア朝のキッチン・ガーデン》組曲

ダンクワース:クラリネット協奏曲 《ウーリッジ》

ホウズ:クラリネット協奏曲 |

エマ・ジョンソン(クラリネット)

BBCコンサート・オーケストラ

フィリップ・エリス(指揮) |

英国の才女エマ・ジョンソン!自身のために作曲された協奏曲を演奏!

マイケル・コリンズと並びイギリスのクラリネット界を代表する世界的名手、エマ・ジョンソン。今作は母国イギリスの作曲家を演奏。

友人でもあるウィル・トッドがエマ・ジョンソンのために作曲した「エマのための協奏曲」はエマ・ジョンソンの魅力が凝縮しており、関係者要必聴の1枚。

2015年10月21日ー23日の録音。

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/DiamondSilver

Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。

エマ・ジョンソン、がんばってます

4月にご案内したSOMMの新譜 |

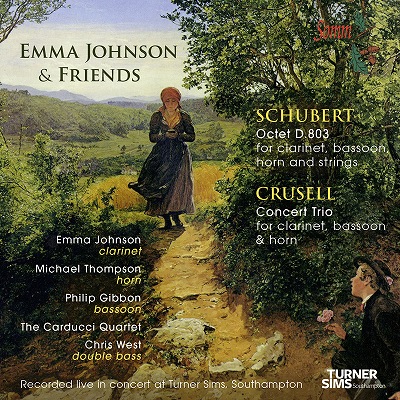

SOMM

CD 0156

\2100 →\1890

|

エマ・ジョンソン、2014年熱狂的ライヴ!

シューベルト:八重奏曲ヘ長調 D.803

クルーセル:

クラリネットとファゴット、ホルンのための合奏協奏曲 |

エマ・ジョンソン(クラリネット)

カルドゥッチ弦楽四重奏団

クリス・ウェスト(コントラバス)

フィリップ・ギボン(ファゴット)

マイケル・トンプソン(ホルン) |

イギリスのクラリネット界を代表する世界的名手、エマ・ジョンソンと仲間たちによる、シューベルト&クルーセルの熱狂的なライヴを収録。

名曲であるシューベルトの八重奏曲はもちろん、クルーセルの合奏協奏曲(三重協奏曲)はクラリネット関係者必聴。

録音:2014年10月11日、ターナー・シムズ

|

|

| . |

NI 6324

(3CD-R/特別価格)

\5100 |

ウラディーミル・フェルツマン

シューマン:ピアノ作品集3枚組!

子供の情景 Op.15/アラベスク Op.18/

花の曲 Op.19/クライスレリアーナ Op.16/

ウィーンの謝肉祭の道化 Op.26/森の情景

Op.82/

幻想曲 Op.17/アルバムの綴り Op.124/

謝肉祭 Op.9/色とりどりの小品 Op.99

|

ウラディーミル・フェルツマン(ピアノ) |

孤高の名ピアニスト、フェルツマンのシューマン!

旧ソ連時代、出国の意思を表明したことにより公の場での演奏を禁じられるなどの困難に遭遇しながらも、アメリカ移住を機に復活を遂げた孤高の名ピアニスト、ウラディーミル・フェルツマン。

変幻自在で多彩な音色と独特の間合い、卓越した表現力でフェルツマンが奏でる唯一無二のシューマンの世界。色彩と情感に富んだ名演にご期待ください。2014年3月の録音。

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/DiamondSilver

Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。 |

| . |

NI 5934

(2CD-R/特別価格)

\3700 →\3390 |

トリオ・シャハム・エレツ・ウォルフィッシュ

アンサンブルによるオール・ブラームス・プログラム。

ブラームス:

ピアノ三重奏曲第1番ロ長調 Op.8

ピアノ三重奏曲第2番ハ長調 Op.87

ピアノ三重奏曲第3番ハ短調 Op.101

ヴァイオリンとチェロのための協奏曲イ短調

Op.102 |

トリオ・シャハム・エレツ・ウォルフィッシュ

〔ハガイ・シャハム(ヴァイオリン)、

アーノン・エレツ(ピアノ)、

ラファエル・ウォルフィッシュ(チェロ)〕

ダニエル・ライスキン(指揮)

ライン州立フィルハーモニー管弦楽団 |

ハガイ・シャハム、ラファエル・ウォルフィッシュとアーノン・エレツが2009年に結成したアンサンブルによるオール・ブラームス・プログラム。名手たちの絶妙のアンサンブルが光る好演。

ヴァイオリンとチェロのための協奏曲でタクトを執るのは、注目の指揮者ダニエル・ライスキン。

2015年5月の録音。

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/DiamondSilver

Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。

ちなみに二重協奏曲の指揮はライスキン。

このひとなかなかの逸材。

ダニエル・ライスキン(指揮)

1970年サンクトペテルブルク生まれ。

生地とアムステルダム、フラウブルクでヴィオラを学びつつ、指揮法をレフ・サヴィチに師事する。同時にネーメ・ヤルヴィ、マリス・ヤンソンス、ミラン・ホルヴァート、ヨルマ・パヌラらのマスター・クラスにも参加。ヴィオラ奏者としても高く評価されていますが、2005年、首席指揮者として就任したライン州立フィルハーモニー管弦楽団との相性が素晴らしく、次々と名演を送り出していることで注目を浴びています。

OEHMS,CAvi-music,cpoレーベルなどにショスタコーヴィチを始めとした数多くの録音があり、新世代を担う指揮者として目をつけているファンの多い人です。

|

|

| |

NI 6329

(CD-R)

\2400 |

火の踊り 〜 コールズ:ギター作品集

火の踊り/即興曲/晴れた日/セレナーデ/

最後の恋/子守歌/コニストン組曲/

ムジカス・ラティナス/アイルランド組曲/

ベネズエラ組曲 |

イアン・ワット(ギター) |

ウェールズ南部、ペンブルックシャー出身のコンポーザー=ギタリスト、ポール・コールズのギター作品集。

様々な国や文化からインスピレーションを得て作曲されたエキサイティングなギター作品を、スコットランドの名手イアン・ワット渾身のパフォーマンスで。

2015年9月の録音。

※当タイトルは、高品質メディア(SONY DADC/DiamondSilver

Discs)を使用した、レーベル・オフィシャルのCD-R盤となります。 |

.

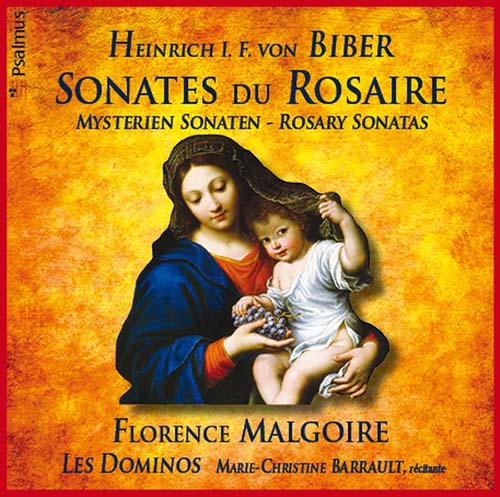

PSALMS PSALMS

|

PSAL 018

(4CD+ DVD-PAL/

特別価格)

\7600 →\6990

〔旧譜〕 |

マルゴワールの娘、フローランス

ビーバー:ロザリオのソナタ

CD3&CD4は、

フランスの名女優マリー=クリスティーヌ・バローの

朗読を挿入した特別ヴァージョン |

フローランス・マルゴワール

(ヴァイオリン&指揮)

レ・ドミノ

マリー=クリスティーヌ・バロー(朗読) |

フローランス・マルゴワールは、フランスの名指揮者ジャン=クロード・マルゴワールを父に持ち、ウィリアム・クリスティやフィリップ・ヘレヴェッヘ、クリストフ・ルセなど古楽界の名指揮者たちと共演を重ねてきた女流ヴァイオリニスト。

CD3&CD4は、フランスの名女優マリー=クリスティーヌ・バローの朗読を挿入した特別ヴァージョン。

ビーバーの「ロザリオ・ソナタ」の特集はこちら・・・

2011年7月の録音。

※DVDはPAL方式対応のプレーヤーでのみ再生可能です。予めご了承ください。

|

| |

PSAL 014

\2500

〔旧譜〕 |

コルシカ島のポリフォニー

作曲者不詳:聖ヨハネのミサ曲 |

セラフィカ

ジャン=エティエンヌ・ランジャンニ(指揮) |

独自の音楽文化を育んできたフランス領、地中海のコルシカ島。グレゴリオ聖歌、中世のポリフォニー、コルシカ島の民族音楽からインスピレーションを得た作曲者不詳のミサ曲を、フランスの声楽アンサンブル、セラフィカのハイ・クォリティのパフォーマンスで。

2010年11月の録音。 |

| |

PSAL 016

\2500

〔旧譜〕 |

受難節のグレゴリオ聖歌集

ベネディツィテ/王の御旗/感謝せよ/

栄光と賛美/キリストは我らのために/

エレミアの哀歌/インプロペリア/

真実なる十字架 |

レ・シャントレ・ドゥ・トロネ

ダミアン・ポワブロー(指揮) |

フランスの南プロヴァンス地方、シトー会のル・トロネ修道院に神秘的に響くグレゴリオ聖歌。古のラテンの歌い手たちが遺した荘厳なる空間が蘇る。

2011年10月の録音。 |

| |

PSAL 015

\2500

〔旧譜〕 |

オルガンと声楽の遊戯 〜 ピエール・アテニャンの曲集より

作曲者不詳:

前奏曲、第4旋法によるマニフィカト、

13のモテットへの前奏曲

ラ・ファージュ:主よ、顧みたまえ

ガスコーニュ:おお、よきイエスよ

コンペール:おお、すべての人よ

作曲者不詳:キリエ・クンクティポテンス

オブレヒト:私を見逃してください、主よ

ド・フェヴァン:聖三位一体

ド・セルミジ:我らは幸せを受けたるゆえ

作曲者不詳:シャンソンによる前奏曲

|

ヴォクス・カントリス

ジャン=パトリス・ブロス(オルガン) |

ルネサンス時代のフランスにおける高名な出版社だったピエール・アテニャン(c.1494−1551)の曲集から選ばれた、16世紀フランスの教会音楽の数々。

2011年11月の録音。 |

| |

PSAL 013

\2500

〔旧譜〕 |

ベレケティス:聖母マリアのための聖歌集 |

ル・ソリスト・ド・ラ・ミュジク・ビザンティン |

数多くの作品を生んだビザンチンの作曲家、ペトロス・ベレケティス(1665−1725)の聖歌集。

2010年6月の録音。 |

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

.

DOREMI DOREMI

|

|

|

初登場音源!

スターン・トリオとセルの共演!コンチェルトの醍醐味

ベートーヴェン:三重協奏曲 ハ長調 Op.56

ブラームス:

ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲

イ短調 Op.102 |

アイザック・スターン(ヴァイオリン)

レナード・ローズ(チェロ)

ユージン・イストミン(ピアノ)

ジョージ・セル(指揮)

クリーヴランド管弦楽団 |

スターン・トリオとセルの共演!コンチェルトの醍醐味がここに。初登場音源!

録音:1966年6月13日(ライヴ)

スターン、ローズ、イストミンによる名トリオ「スターン・トリオ」。彼らがソロを務めるベートーヴェンの三重協奏曲は1964

年、またブラームスの二重協奏曲は1959 年の録音が良く知られています(ともにオーマンディ/フィラデルフィア管、SONY)。このアルバムはそれとは別の1966

年のライヴで、セル/クリーヴランド管との共演。知られざる初登場音源となります。

ベートーヴェンの三重協奏曲はソロにピアノ三重奏の編成を当てオーケストラと対抗させた野心作で、大らかで力強い音楽の流れが特徴的です。演奏者の力量がそのまま聴き映えを左右する作品と言えましょう。

スターン・トリオはベートーヴェンのピアノ三重奏曲全曲をレパートリーにしており、その点においてはまったく問題なし。セルとの丁々発止のバトルが楽しめます。

ブラームスの二重協奏曲は晩年の作品で、最後の管弦楽作品です。1

年前に完成した交響曲第4 番では古い様式であるパッサカリアを取り入れたブラームス、この作品ではバロックの合奏協奏曲から着想を得て、独自の音楽を作り上げています。ソリストには高度な重音奏法が求められ、燃えるようなフィナーレが圧巻です。

|

.

キング・インターナショナル

|

KKC-2100/2101

(2CD)

\3000 →\2690 |

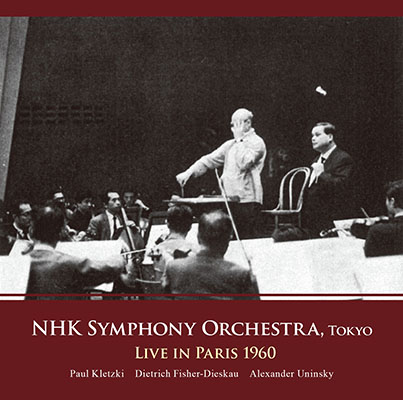

N響世界一周演奏旅行1960補巻

パウル・クレツキ、フィッシャー=ディースカウ

さらにウニンスキーとのショパンのピアノ協奏曲第1

番

Dics 1

(1)ルーセル:組曲ヘ長調Op.33

(2)ヴォルフ(作曲者編):

ゲーテ詩集〜竪琴弾きの歌(全3曲)

(3)マーラー:さすらう若人の歌

Disc 2

(1)ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11

(2)ベートーヴェン:

交響曲第5番ハ短調Op. 67「運命」 |

Dics 1

ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ(バリトン)(2)(3)、

パウル・クレツキ指揮

NHK交響楽団

Disc 2

アレクサンダー・ウニンスキー(ピアノ)(1)、

パウル・クレツキ指揮

NHK交響楽団 |

N 響がクレツキとパリで共演していた!超貴重ウニンスキーのショパンの協奏曲!

収録:1960 年10月24日/パリ、サル・プレイエル(ライヴ)/MONO、日本語帯・解説・歌詞対訳付

大注目のNHK 交響楽団1960 年の世界一周ツアー、番外編の録音が残っていました。

10 月24 日にパリのサル・プレイエルで行われた公演で、大指揮者パウル・クレツキと、大歌手フィッシャー=ディースカウが何とN

響と共演しています。その後の共演はなく、パリゆえ実現した夢の公演といえます。

当時35 歳のフィッシャー=ディースカウが絶品。

ヴォルフ自身がオーケストラ伴奏に編曲した3

曲の「竪琴弾きの歌」の繊細さ、マーラーへの共感いずれも見事で、クレツキの指揮のもとN

響がヨーロッパの響きを紡ぎ出しています。

もうひとつの注目は、1932 年の第2 回ショパン国際コンクール優勝者アレクサンダー・ウニンスキーを独奏に迎え、ショパンのピアノ協奏曲第1

番を演奏していること。

ウニンスキーは歴代の優勝者のなかで、ショパンのピアノ協奏曲録音が入手できない人なので貴重。それもポーランド出身のクレツキが伴奏しているのも価値を高めています。

ウニンスキーのショパン演奏を語るうえでも必須の録音で、即興性満点(ことにフィナーレのコーダ)に驚かされます。

*古い音源を使用している場合は、テープ劣化によるお聴き苦しい点がございます。予めご了承下さい。

パウル・クレツキ

アリア・レーベル・オリジナルズ新譜第67・68弾

地獄を見た男、パウル・クレツキによる「未完成」&「スコットランド」

1900年、ポーランド生まれの巨匠パウル・クレツキ。

1925年にはフルトヴェングラーに招かれてベルリン・フィルを指揮。指揮者としても作曲家としても将来を嘱望される。

ところがその後ドイツにナチスが台頭。クレツキはユダヤ系であったためにイタリアへ逃げ延びる。しかしここでもファシスト政権に脅かされソビエトへ移る。そこで今度はスターリンの大粛清に遭遇、なんとか最終的にスイスで市民権を得た。

だがドイツでは両親や姉妹を含む肉親をナチスによって殺害され、自らの精神も一度破綻したという。

詳細はこちらへ

|

|

アレクサンダー・ウニンスキー

アレクサンダー・ウニンスキーは 1910年 キエフ生まれのピアニスト。1972年アメリカの

ダラスで亡くなった。

キエフ音楽院でピアノを学び、その後1923年にパリに移ってラザール・レヴィに入門。パリ音楽院ピアノ科で首席となり、1932年にはショパン国際ピアノコンクールで優勝。

1950年代初頭に新設されたばかりのレコード会社フィリップスと契約。ショパンの練習曲全集やマズルカならびに即興曲のほか、スケルツォやワルツなどを残した。

ウニンスキーの演奏様式は、情緒に溺れず上品だが、ルバートの使用は演奏者が本質的に20世紀初頭の美学を奉じた人間であったことを物語っている。

明晰で質素な演奏は、様式化されたヴィルトゥオーソのショパン演奏の伝統に抗うものであったにもかかわらず、第2回ショパン国際コンクールの審査員がそれを承知で感銘を受けたことは驚くにあたらない。

|

|

|

<国内盤>

.

東武レコーディングズ 東武レコーディングズ

|

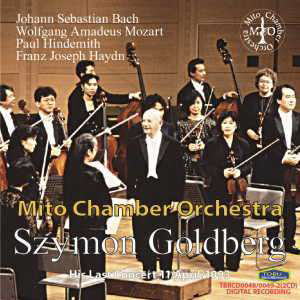

TBRCD 0048/49

(2CD)

\4200+税 |

「シモン・ゴールドベルク・ラスト・コンサート」

(1)バッハ:管弦楽組曲第2番ロ短調BWV1067

(2)モーツァルト:交響曲第40番ト短調K.550

(3)ヒンデミット:弦楽のための5つの小品Op.44-4

(器楽合奏のための学校用作品Op.44 より)、

(4)ハイドン:交響曲第82番ハ長調「熊」

(5)(アンコール)ハイドン:交響曲第82番「熊」より終楽章 |

シモン・ゴールドベルク(指揮)

水戸室内管弦楽団

(1)工藤重典(フルート) |

シモン・ゴールドベルク生涯最後の演奏会!水戸室内管弦楽団とのライヴ録音!

演奏タイム:録音:1994 年4 月11 日、水戸芸術館コンサートホールATM/(1)[7:10][1:36][1:59][2:06][3:19][1:17][1:21]/(2)[8:17][7:56][4:07][6:51]/(3)[2:02][1:45][1:45][2:59][3:26]/(4)[8:12][7:06][4:13][5:27]/(5)[3:56]

1993 年の4 月、シモン・ゴールドベルクは1990

年に創設されたばかりの水戸室内管弦楽団と2

回のコンサートを持った。そして、この2 回の演奏会が結果として彼の最後の演奏会となった。その3

か月後の7 月19 日に急逝することになる。正にゴールドベルクの白鳥の歌がこのCD

に収録されている。

ここに収録されているヒンデミット作品は1927

年に書かれ、当時ゴールドベルクはベルリン・フィルのコンサート・マスター、ヒンデミットはベルリン音楽大学の教授であった。この楽曲についてゴールドベルクが特別な発言を残している訳ではないが、ヒンデミットの作曲の経緯をつぶさに知っていたとみる方が自然であろう。録音の少ない珍しいこの作品がゴールドベルクの指揮で聴けることが嬉しい。

バッハ、モーツァルト、ハイドンはゴールドベルクの愛奏曲。

バッハでは名手、工藤重典共々緊張感は高いのに温かみのある独特の味があり、モーツァルトではテンポを遅めにし、当時流行していた古楽風演奏とは一線を画したロマンティックな演奏と言っても過言ではない。ハイドンもまた恰幅がよく、愉悦、余裕というものが全曲を通じて感じられる。

またこの演奏会ではこの交響曲のフィナーレがアンコールとして演奏されているが、肌触りが全く違うリラックスした表情で奏でられている。

演奏の一回性を重んじたゴールドベルクの魔術がここに明らかである。

|

|

|

![]()