≪第90号アリアCD新譜紹介コーナー≫

その9 2017/1/10〜

1/13(金)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

ALBA ALBA

|

|

|

『あなたにお話しするなら』− フィンランド映画主題歌集

1.Haukka(鷹)(Heikki Aaltoila/Aaro Helaakoski)

2.Nuoruustango(青春時代のタンゴの)

(Kaj Chydenius/Anu Kaipainen)

3.Auringon lapset( 太陽の子供たち)

(Georg Malmsten/R. R. Ryynanen)

4.Laulu onnesta(しあわせの歌)

(Georg Malmsten/R. R. Ryynanen)

5.Sulle salaisuuden kertoa ma voisin(内緒の話をあなたに)

(George de Godzinsky/Eine Laine)

6.Valiaikainen(はかない)(Matti Jurva/Tatu

Pekkarinen)

7.Laulu kuolleesta rakastetusta(亡き愛しき人の唄)

(Kaj Chydenius/Maria-Leena Mikkola)

8.Kuka kertoisi minulle(誰がわたしに言ってくれるだろう)

(Otto Donner/Aulikki Oksanen)

9.Kaikki kaantyy viela kerran parhain pain

(もう一度どんでん返しがありそうだ)

(Matti Jurva/Tatu Pekkarinen)

10.Balladi( バラード)(Anssi Tikanmaki/Juice

Leskinen) |

トゥルク・ジャズオーケストラ

ヴェッル・ハルコサルミ(指揮)

トゥルク・フィルハーモニック管弦楽団

ヨハンナ・イーヴァナイネン(ヴォーカル)

ユッカ・ペルコ(サクソフォーン) |

フィンランドの古き良き映画音楽集

録音:2016年2月15日-17日 トゥルク・コンサートホール(トゥルク、フィンランド)/44’50

『Auringon lapset(太陽の子供たち)』の題名でフィンランド公開された1932

年のエストニア作品から、1984 年のアキ・カウリスマキ監督の『Klaani』まで、フィンランド映画の「古典的」作品の主題歌を古都トゥルクのジャズオーケストラとフィルハーモニックが共演。1976

年オウル生まれ、2006 年の「Jazzrytmit(ジャズリズム)」誌の最優秀女性ヴォーカルに選ばれたヨハンナ・イーヴァナイネンが「古き時代」をしのばせるスタイルで歌い、セルヴェリ・ピューサロと創設した「新しいジャズ世代」のジャズバンド「ペルコ=ピューサロ」で成功を収めた、フィンランドを代表するジャズプレーヤーのひとり、ユッカ・ペルコがサクソフォーンのソリストとして参加しました。

UMO ジャズオーケストラをはじめとするフィンランドのバンド、オランダやドイツのジャズバンドを指揮、作曲家でもあるヴェッル・ハルコサルミと、シベリウス・アカデミーのジャズ科でジャズピアノを学び、クラシカル音楽作曲の修士号を取得したアルットゥリ・ロンカが編曲を担当。2016

年2 月、トゥルク・コンサートホールで行われたセッションの録音です。

|

.

APARTE APARTE

|

|

|

ファリネッリの超絶歌唱をしのぶ

〜a portrait/ライヴ・イン・ベルゲン

アン・ハレンベリ(メゾ・ソプラノ)&クリストフ・ルセ指揮

・ブロスキ(1698-1756):

私は揺れる船のように(歌劇「アルタセルセ」より)

・ブロスキ(1698-1756):忠実な影よ、私も(歌劇「イダスペ」より)

・ジャコメッリ(ca.1692-1740):

‘すでに終わりをむかえようとしている’、

‘不安にさまよう旅人は’(歌劇「シリアのアドリアーノ」より)

・ポルポラ(1686-1768):

‘おまえの唇は雄弁に語り’、‘幾千もの怒りへのえじき’

(歌劇「認められたセミラーミデ」より)

・ポルポラ(1686-1768):高貴なジュピターよ

(歌劇「ポリフェーモ」より)

・ハッセ(1699-1783):歌劇「クレオフィーデ」序曲

・レオ(1694-1744):‘なんと非力な’、‘森のいたみ’

(歌劇「ウティカのカトーネ」より)

・ヘンデル(1685-1759):

‘イルカニアの洞穴に’(歌劇「アルチーナ」より)、

‘私を泣かせてください’(歌劇「リナルド」より) |

アン・ハレンベリ(メゾ・ソプラノ)

レ・タラン・リリク

クリストフ・ルセ(指揮) |

ハレンベリとルセが描くファリネッリの超絶歌唱をしのぶ演奏会ライヴ

収録:2011年5月26日、ベルゲン国際フェスティヴァル(ライヴ)

歴史上あまりにも有名なカストラート歌手、ファリネッリ(本名:カルロ・ブロスキ)。1994

年にはファリネッリを描いた映画「カストラート」も公開され、大きな話題となったことは、今なお記憶にある方も多いでしょう。あらためて、ファリネッリの超絶歌唱をしのぶべく、ハレンベリがファリネッリのレパートリーを歌ったライヴ録音の登場。

ハレンベリはスウェーデン出身のメゾ・ソプラノで、膨大なレパートリーを持ちますが、とりわけバロック・オペラでの活躍にはめざましいものがある、実力派です。

指揮は、映画「カストラート」で音楽を担当したルセという、完璧な布陣。

なお、ここに収録されているヘンデルのアリア2

曲は、ファリネッリのレパートリーではありませんでしたが、演奏会を盛り上げるために演奏されたということです。

ファリネッリ(本名:カルロ・ブロスキ, 1705年

- 1782年)は、イタリアのカストラート歌手。

最も有名なカストラート歌手であり、その音域は3オクターブ半あったといわれている。

1737年にマドリードに招かれ、フェリペ5世の求めに応じて王室歌手としてそこから20年超にわたり留まる。

フェリペ5世は彼の好む僅か4曲のみを毎晩ファリネッリに王の寝室で歌わせ、その代償として年額5万フランを与えたという。

同王の没後、フェルナンド6世の治下では、ファリネッリは台本作家メタスタージオや多くのイタリア人歌手をマドリッドに呼び寄せ、同地でのイタリア・オペラ隆盛のきっかけになった。

|

.

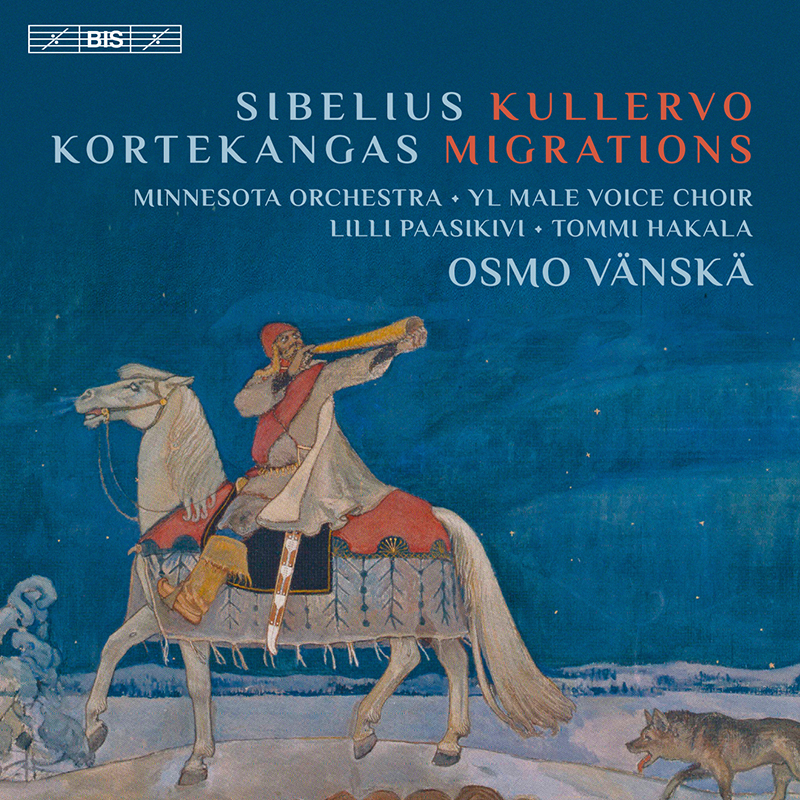

BIS BIS

|

BIS SA 9048

(2SACD HYBRID)

\5400 →\4990 |

フィンランドの北アメリカ移民開始150 周年記念

ヴァンスカ&ミネソタ管によるシベリウス&コルテカンガス

合唱と管弦楽のための「クレルヴォ」&「フィンランディア」

Disc 1

・シベリウス:クレルヴォ Op.7〜

メゾソプラノ、バリトン、男声合唱と管弦楽のための

Disc 2

・オッリ・コルテカンガス(1955-):

「移住者たち」〜

メゾソプラノ、男声合唱と管弦楽のための(2014)

・シベリウス:

交響詩「フィンランディア」 Op.26〜

合唱と管弦楽のための |

オスモ・ヴァンスカ(指揮)

ミネソタ管弦楽団

リッリ・パーシキヴィ(メゾソプラノ)

トンミ・ハカラ(バリトン)

ヘルシンキ大学男声合唱団(YL) |

ヴァンスカ2 度目のクレルヴォの録音!フィンランドから北アメリカへの移民の始まった150周年を記念したコンサートをライヴ収録。ヴァンスカ&ミネソタ管によるシベリウス&コルテカンガス

ライヴ録音:2016年2月4日-6日/オーケストラホール(ミネアポリス、ミネソタ州)/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、Disc 1

80’00”、Disc 2 34’05”

SACD ハイブリッド盤。

オスモ・ヴァンスカとミネソタ管弦楽団によるシベリウスの新作は、フィンランドから北アメリカへの移民の始まった150

周年を記念するコンサートをライヴ収録したアルバムです。プログラムは、シベリウスが民族叙事詩『カレヴァラ』のエピソードを題材に「フィンランド」のアイデンティティを示した《クレルヴォ》と、オッリ・コルテカンガスの《移住者たち》、そして、《フィンランディア》がコスケンニエミの歌詞による合唱と管弦楽のための版で演奏されました。

オッリ・コルテカンガスは、今日のフィンランドでもっとも際立った活動をする作曲家のひとり。シベリウス・アカデミーのラウタヴァーラとエーロ・ハメーンニエミ、ベルリンのディーター・シュネーベルの下で学び、管弦楽曲、器楽曲、オペラ、子供のための音楽など、140

を超す作品を手がけています。《移住者たち》は、彼がミネソタ管弦楽団とヴァンスカの委嘱を受けて作曲した、2014

年の作品です。父方と母方の祖父がともにフィンランドからの移住者という背景をもち、2010

年からミネソタ州ダルースの桂冠詩人を務めたシーラ・パッカの詩集『Cloud

Birds(群れをなす鳥)』と『Echo & Light-ning(こだまと稲光)』から採った詩をメゾソプラノと男声合唱が歌う4

つの楽章−−「ふたつの世界」「復活」「木に住んだ男」(アカペラ合唱)「私たちが呼吸する音楽」−−を管弦楽の3

つの「間奏」がつなぐ対称構造に書かれています。

《クレルヴォ》は、オスモ・ヴァンスカの2

度目の録音です。2000 年、新築のシベリウスホールで録音したラハティ交響楽団との最初のアルバム(BIS1215)は、『カレヴァラ』の深い世界を洞察した演奏が高く評価され、この作品のレファレンス・ディスクのひとつになりました。ミネソタ管弦楽団のコンサートには、前のアルバムと同じメゾソプラノのリッリ・パーシキヴィとヘルシンキ大学男声合唱団(YL)が参加、フィンランドのバリトン歌手トンミ・ハカラがクッレルヴォを歌っています。

|

| |

BIS SA 2248

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490 |

ヒロインの「愛」と「喪失」

(1)ジョヴァンニ・カプスベルガー(1580-1651):

トッカータ・アルペッジャータ

(2)パーセル(1659-95):

「おお、静かな小暗い場所へ連れていっておくれ」

(3)ヴィヴァルディ(1678-1741):

前奏曲〜チェロ・ソナタ ト短調 RV42より

(4)ジョン・ベネット(1575-1614):「ヴィーナスの鳥」

(5)ヴィヴァルディ:

アルマンド〜チェロ・ソナタ ト短調 RV42より

(6)バルバラ・ストロッツィ(1619-1677):

「恋するエラクレイト」

(7)アレッサンドロ・ピッチニーニ(1566-1638):チャッコーナ

(8)クラウディア・セッサ(1570-1619):

「Occhi io vissi di voi」

(9)作者不詳(17世紀):「柳の歌」

(10)フランチェスカ・カッチーニ(1587-1640):

「私を独りにしておいて」

(11)ストロッツィ:「私の涙」

(12)ヴィヴァルディ:

サラバンド〜チェロ・ソナタ ト短調 RV42より

(13)ヴィヴァルディ:

ジーグ〜チェロ・ソナタ ト短調 RV42より

(14)ルクレツィア・ヴィッツァーナ(1590-1662):

「おお、大いなる神秘」

(15)パーセル:「ディドの嘆き」

(16)作者不詳(16世紀):「おお死よ、われを眠りに」 |

ルビー・ヒューズ(ソプラノ)

ミメ・ヤマヒロ・ブリンクマン(チェロ)

ヨナス・ノルドベリ(テオルボ、リュート) |

甘くも切ない旋律17世紀の女性作曲家とヒロインにまつわる作品集

セッション録音:2016年4月、5月/レンナ教会(スウェーデン)/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、71’28”

SACD ハイブリッド盤。

このディスクは17 世紀の女性作曲家とクラシック音楽のヒロインにまつわる作品を集めたアルバムです。

ジュリオ・カッチーニの長女フランチェスカの「私を独りにしておいて」やイタリア初期バロック音楽の作曲家・声楽家であるバルバラ・ストロッツィの「恋するエラクレイト」など、女性作曲家独特のふくよかで甘くも切ない旋律が魅力的です。

ルビー・ヒューズの透き通るような歌声でお楽しみください。

下記ダウランドの清楚で爽やかな歌声もどうぞ。

https://youtu.be/8ze90W7xi5A

|

| |

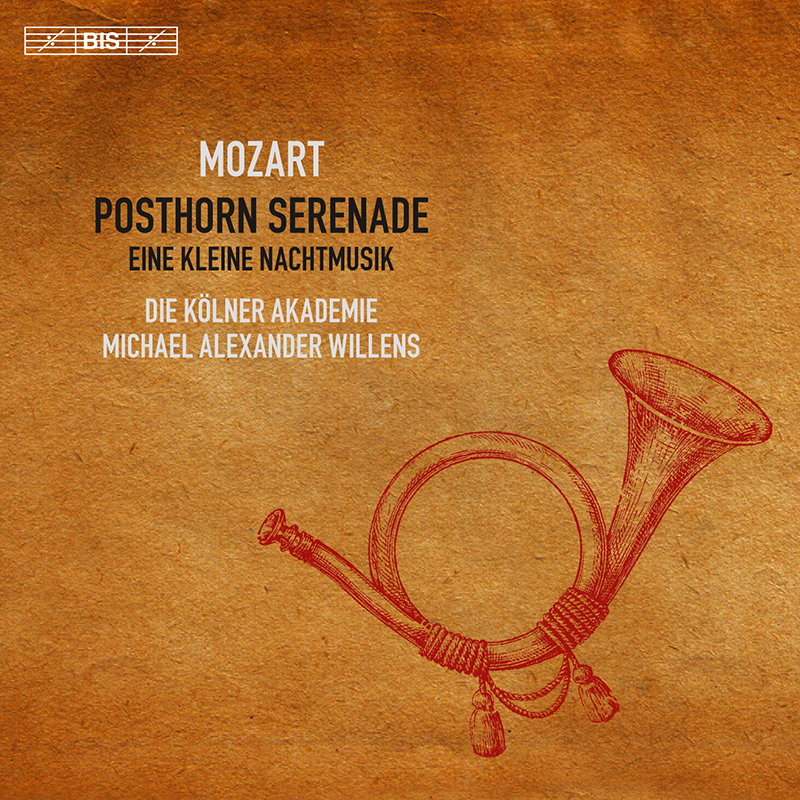

BIS SA 2244

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490 |

ケルン・アカデミーによるポストホルンとアイネク!

モーツァルト:

(1)2つの行進曲より第1番 ニ長調 K.335-1

(2)セレナード第9番 ニ長調 K.320「ポストホルン」

(3)2つの行進曲より第2番 ニ長調 K.335-2

(4)セレナード第13番 ト長調 K.525

「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」

(+メヌエット 弦楽四重奏曲第1番

ト長調 K.80より) |

ミヒャエル・アレクサンダー・ウィレンス(指揮)

ケルン・アカデミー |

ウィレンス率いるケルン・アカデミーによる明るく軽やかなポストホルンとアイネク!

セッション録音:2015年12月/ドイッチュラントフンク・カンマームジークザール(ケルン)/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、74’41”

SACD ハイブリッド盤。

鬼才フォルテピアノ奏者、ロナルド・ブラウティハムによるモーツァルトのピアノ協奏曲全曲録音シリーズでもおなじみのマイケル・アレクザンダー・ウィレンス率いるケルン・アカデミーがモーツァルトの管弦楽作品を収録しました。

1996 年にマイケル・アレクサンダー・ウィレンスによって設立されたケルン・アカデミー。幅広いレパートリーの中でも最も得意とするのがこのモーツァルトです。ここで聴くポストホルンやアイネ・クライネ・ナハトムジークは実に軽やか。

アンサンブルの響きを大切にし、明るく彩ったモーツァルトを堪能することができます。なお、アイネ・クライネ・ナハトムジークは本来5

楽章構成でしたが、第2 楽章が紛失しています。当録音では弦楽四重奏曲第1番のメヌエットを第2

楽章として演奏しております。

|

.

|

BIS SA 2078

(SACD HYBRID)

\2700 →¥2490 |

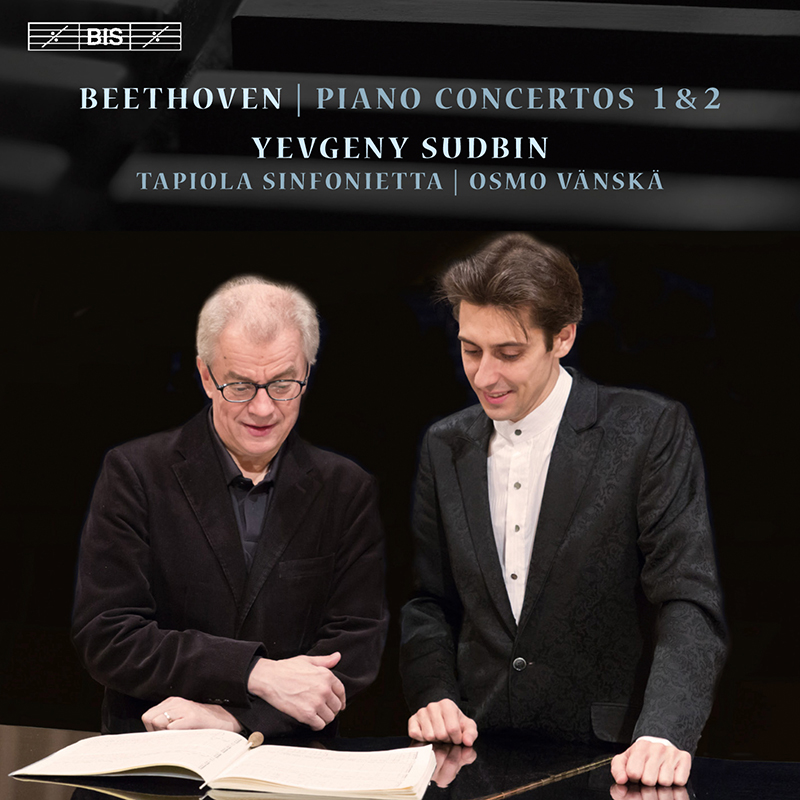

スドビンのカデンツァにも注目!

スドビン&ヴァンスカによるベートーヴェン・ピアノ協奏曲全集完結!

ベートーヴェン:

(1)ピアノ協奏曲第1番 ハ長調 Op.15

(カデンツァ;

第1楽章 フリードマン-スドビン編、第3楽章

スドビン)

(2)ピアノ協奏曲第2番 変ロ長調 Op.19

(カデンツァ;ベートーヴェン) |

エフゲニー・スドビン(ピアノ;Steinway D)

オスモ・ヴァンスカ(指揮)

タピオラ・シンフォニエッタ |

煌びやかなスドビンのカデンツァにも注目!スドビン&ヴァンスカによるベートーヴェンがついに完結!

セッション録音:(1)2014年9月、(2)2015年12月/タピオラ・コンサートホール(フィンランド)/DSD、5.0

Surround sound、マルチチャンネル、63’18”

SACD ハイブリッド盤。スクリャービンとメトネルのピアノ協奏曲を収録したアルバム(BIS

SA 2088)がインターナショナル・クラシック・ミュージック・アワード(ICMA)2016

の協奏曲部門を受賞するなど、世界が最も注目するピアニスト、エフゲニー・スドビン。ベートーヴェンのピアノ協奏曲全集がついに完成しました。

ベートーヴェンの交響曲シリーズを完成させたヴァンスカとミネソタ管は、2009

年よりスドビンを迎えてピアノ協奏曲全集のプロジェクトも開始しておりました。第4

番と第5 番「皇帝」をおさめた第1 弾(BIS SA

1758)と第3 番とモーツァルトの第24 番を収めた第2

弾(BIS SA 1978)はいずれも好評を博しております。完結となる第3

弾はタピオラ・シンフォニエッタとの共演で第1

番、第2 番が収録されました。当録音でも一切ぶれることのない圧倒的なテクニックと煌めくようなタッチで聴かせます。など、第1

番の第1 楽楽章ではフリードマン作のカデンツァをもとにより煌びやかにアレンジ。さらに第3

楽章では自身のカデンツァを披露しております。音階を弾いても感動させてしまうような魔術を秘めたピアニスト、スドビンでしか表現のできない唯一無二のベートーヴェンをお楽しみください。

|

BIS SA 1758

(SACD HYBRID)

\2700 →¥2490 |

ベートーヴェン:

(1)ピアノ協奏曲第4番ト長調 Op.58

(2)同第5番変ホ長調 Op.73「皇帝」 |

エフゲニー・スドビン (Pf)

オスモ・ヴァンスカ(指)

ミネソタ管 |

歴史に残るシリーズ開始。スドビンとヴァンスカによる驚くほど生気にみちた魔法のベートーヴェン

[ 録音:2009 年 1 月1、2010 年 6 月2/ミネアポリス・オーケストラホール

]70’27”

SACD ハイブリッド盤。ベートーヴェンの交響曲シリーズを完成させたヴァンスカとミネソタ管がピアノ協奏曲全集のプロジェクトを開始しました。

ソリストとして白羽の矢が立ったのは BIS が現在最も力を入れているロシア出身の天才エフゲニー・スドビン。ヨーロッパではすでに非常な人気を勝ち得ており、来年

(2011年 )1月の初来日も見逃せません。当録音はヴァンスカともども生気にあふれ新鮮の極み。いかなる巨匠にも勝るとも劣らず凄演で、単なる音階を弾いても感動させてしまうような魔術を秘めています。

|

|

BIS SA 1978

(SACD HYBRID)

\2700 →¥2490 |

エフゲニー・スドビンの最新録音

(1)モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調

K.491

(カデンツァ:エフゲニー・スドビン)

(2)ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第3番 ハ短調

Op.37 |

エフゲニー・スドビン(ピアノ)

オスモ・ヴァンスカ(指揮)

ミネソタ管弦楽団 |

音階を弾いても感動させてしまうような魔術を秘めたピアニスト、スドビンによるベートーヴェンの第3

協奏曲とスドビン自身によるカデンツァを披露したモーツァルト第24協奏曲2つのハ短調のピアノ協奏曲

録音:2011 年6 月(2)、2012 年5 月、6

月(1)/オーケストラ・ホール(ミネアポリス)/5.0

Surround Sound、66’16”

SACD ハイブリッド盤。日本でも名実ともに人気のピアニスト、エフゲニー・スドビンの最新録音は、ヴァンスカ&ミネソタ管とのスドビンによるベートーヴェンのピアノ協奏曲第3

番とモーツァルトのピアノ協奏曲第24 番、いずれもハ短調の作品です。

ベートーヴェンの交響曲シリーズを完成させたヴァンスカとミネソタ管はピアノ協奏曲全集のプロジェクトも開始しており、これまで第4

番と第5 番「皇帝」をおさめたアルバム(BIS

SA 1758)をリリースしております。今回は第3

番。言わずもがなの名演でスドビンの一切ぶれることのない圧倒的なテクニックと煌めくようなタッチは一度聴いたら忘れられません。ベートーヴェンのカデンツァでは超人的なテクニックと色彩豊かな演奏を聴かせてくれます。また第2

楽章の歌心に魅了され、第3 楽章の切れ味よい演奏は爽快の一言です。スドビンの演奏はヴァンスカの効果的なティンパニや輪郭のはっきりとした歯切れのよい解釈と非常にマッチした演奏です。

カップリングはモーツァルトの第24 番。レパートリーの広いスドビンですが、モーツァルトも得意な作曲者の一人です。この作品ではスドビン自身のカデンツァを披露。随所に技巧を散りばめた非常に情熱的で雄大作品に仕上げております。音階を弾いても感動させてしまうような魔術を秘めたピアニスト、スドビンでしか表現のできない唯一無二のモーツァルトです。

|

インターナショナル・クラシック・ミュージック・アワード(ICMA)2016

協奏曲部門受賞 |

BIS SA 2088

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490 |

スドビンの魅力全開。若さ輝くスクリャービンのピアノ協奏曲

(1)スクリャービン:ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調Op.20

(2)メトネル:ピアノ協奏曲第3番 ホ短調「バラード」Op.60 |

エフゲニー・スドビン(ピアノ)

アンドルー・リットン(指揮)

ベルゲン・フィルハーモニー管弦楽団 |

録音:2013 年11 月/グリーグ・ホール(ベルゲン)/5.0

Surround sound、62’ 42”

SACD ハイブリッド盤。

スドビンがスクリャービンのピアノ協奏曲に挑戦しました。カップリングはスクリャービンの兄弟弟子メトネルの3

番。

前者はペンティネンとセーゲルスタム、後者はマッジ盤がBIS

のカタログにありますが、スクリャービンのナイーヴで若々しい情感はスドビンにピッタリで、彼に弾いて欲しい作品の筆頭となっていました。演奏は期待以上で、スクリャービンの初期作品ならではの透明な美しさを精巧な指さばきで再現、感動的です。メトネルのピアノ協奏曲第3

番は晩年の作で、レールモントフの詩「ルサルカ」からインスピレーションを受けたとされます。スクリャービンに比べ饒舌な内容で、ピアノはスポーツ的な技巧に終始します。スドビンの明快かつスピーディな演奏で魅力を再発見。リットンのサポートも万全で、ゴージャスな響きに酔いしれます。

|

|

| |

|

|

『ノルドセンディング』−弦楽三重奏と二重奏のための作品集

・ベント・サーアンセン(1958-):

ゴンドラ(2010)〜ヴァイオリン、ヴィオラとチェロのための/

ワルツを踊るゴンドラ/夢見るゴンドラ/

花のドレスを着たゴンドラ/愛のゴンドラ/不吉なゴンドラ

・ペア・ヌアゴー(1932-):ストリングズ(2010)〜

ヴァイオリン、ヴィオラとチェロのための

・カイヤ・サーリアホ(1952-):雲のトリオ(2009)〜

ヴァイオリン、ヴィオラとチェロのための

・ペア・ヌアゴー(1932-):チャンプアン

−

川の出会うところ(1992)〜

ヴァイオリンとチェロのための6つの楽章

・ヘンリク・ヘルステニウス(1963-):裂け目(2014)〜

ヴァイオリン、ヴィオラとチェロのための

・ペア・ヌアゴー(1932-):

田園詩(『バベットの晩餐会』から)(1988)〜

ヴァイオリン、ヴィオラとチェロのための |

トリオ・アリストス

【シモン・クジェソヴィエツ(ヴァイオリン)、

アレクサンダー・ウレゴー(ヴィオラ)、

ヤコブ・クルベア(チェロ)】 |

「音楽そのものの魔術性」を「送信」することをイメージして制作されたアルバム

録音:2009年12月(ストリングズ)、2010年3月(田園詩)、2012年6月(チャンプアン)、2013年1月(ゴンドラ)、2013年6月(雲のトリオ)、2014年3月(裂け目)/カロル・シマノフスキ・コンサートホール(カトヴィツェ、ポーランド)/78’49”

「中世の後期から近世のノルウェー南部の人々は、北極圏から送られてくる呪術攻撃に『ノルドセンディング』の名を与えた。『北からの送信』」。

トリオ・アリストスのアルバム『ノルドセンディング』は、「音楽そのものの魔術性」を「送信」することをイメージして制作され、トリオのメンバーと縁の深い北欧の作曲家4

人の作曲した6 つの作品によるプログラムが組まれました。

デンマークの作曲家、独創的な音風景で知られるサーアンセンの《ゴンドラ》。

ペア・ヌアゴーは3 曲。《ストリングズ》、インドネシア、バリ島の渓谷と曲名に採った《チャンプアン

− 川の出会うところ》、ゲーブリエル・アクセル(ガブリエル・アクセル)監督の映画『バベットの晩餐会』の音楽のために彼が書いたフィルムスコアから短く抒情的な〈田園詩〉。

フィンランドのサーリアホの《雲のトリオ》は、彼女がフランス・アルプスの高地で作曲したという音楽です。ノルウェーのヘルステニウスの《裂け目》は、彼が1990

年代に手がけ『時の跡』の総合タイトルを与えた一連の作品のひとつに「即興」の性格を与え、改作した作品。

トリオ・アリストスは、2005 年、ペア・ヌアゴー作品の録音をきっかけに創設されました。ポーランドのヴァイオリニスト、シモン・クジェソヴィエツ(1974-)、王立デンマーク管弦楽団のヴィオラ奏者アレクサンダー・ウレゴー、デンマークのチェリストで

Open Strings Academy の芸術監督を務めるヤコブ・クルベア(1976-)。デンマーク放送をはじめとするコペンハーゲンの主要な施設のアンサンブル・イン・レジデンスを務め、ヨーロッパ各地のフェスティヴァルに参加しています。

|

COVIELLO CLASSICS COVIELLO CLASSICS

|

|

|

ラヴァー・スコウ=ラーセン編曲による

「死と乙女」の弦楽合奏版

シューベルト:

弦楽四重奏曲第14番ニ短調D.810「死と乙女」

(弦楽合奏版 ラヴァー・スコウ=ラーセン編)

ショスタコーヴィチ:室内交響曲Op.110a

(弦楽四重奏曲第8番からのバルシャイによる編曲) |

ザルツブルク・チェンバー・ソロイスツ

ラヴァー・スコウ=ラーセン(指揮) |

69’41

1991 年にラバート・スコウ・ラルセンが優れた室内楽奏者を呼びかけ設立したザルツブルク・チェンバー・ソロイスツによるシューベルトとショスタコーヴィチ。シューベルトの「死と乙女」はマーラー編曲による弦楽合奏版が一般的ですが、このアルバムでは、ラバート・スコウ・ラルセン自身による編曲版を使っています。

もう一方は、ルドルフ・バルシャイ編曲によるショスタコーヴィチの弦楽四重奏曲第8

番の室内交響曲版。バルシャイのショスタコーヴィチ編曲は見事で、現在の室内オーケストラの重要なレパートリーとして定着しています。

本盤の魅力は、シューベルトとショスタコーヴィチの鋭利な弦楽四重奏が、後期ロマン的な豊かな響きに読み替えられ、新たな側面を描き出している点。一見共通点のない作曲家ですが、室内オーケストラの編成にすることにより、魅力的な旋律線が浮かび上がり、調和のとれた巧みな響きを楽しむことができます。

|

| . |

|

|

「音色が美しすぎて音楽の妨げにもなる」と言われた銘器

ジェイコブ・カークマン (1746-1812),:レッスン&ソナタ集

レッスン第1番op.3 変ロ長調

ソナタ第2番op.8 ヘ長調

レッスン第6番op.3 ホ短調

ソナタ第3 番op.8 イ長調

ソナタ第1番op.8 変ロ長調

ソナタ第4 番op.14 ハ長調 |

メデア・ビンデヴァルト

(ハープシコード&スクエア・ピアノ)

ニコレット・ムーネン(ヴァイオリン) |

名工カークマンの楽器でカークマンの作品を聴く

63’52

18 世紀イギリスのチェンバロ製作一家カークマン。類まれな構造と美しい音で「当代随一のハープシコード製作者」と評されていました。

このカークマン一族の功績によりフォルテピアノは大幅な技術革新を途へ、現在のピアノへと発展していきました。

本アルバムは、カークマン一族のハープシコードを用いて、ジェイコブ・カークマン

(1746-1812)の作品の一部を録音しています。

イギリスのチェンバロの発展は、18世紀になってアルザスから移ったジェイコブ・カークマンに負うところが大きいという。

「音色が美しすぎて音楽の妨げにもなる」とも言われた銘器をじっくりと堪能してみてください。

そこまで言うのならどんな音色か聴いてみますか。

https://vimeo.com/181763072

|

EVIDENCE EVIDENCE

|

|

|

金と光〜18世紀から21世紀 |

ル・バロック・ノマド |

ROSH HASHANA

1. Avinu Malkenu

HOSHA’ANA RABA (SUKKOT, DERNIER JOUR)

Anonyme : extraits de Dio, Clemenza e

Rigore, 1733, Casale Monferato

2. Allegro/3. Andante e piano/4. Recitativo

(la Clemenza)/

5. Aria Allegro (la Clemenza)/

6. The Jewes Dance, Cambridge Consort

Books, c. 1595/

7. Yo m’enamori

‘HANNUKA

8. Benedetto Marcello (1686-1739), intonazione

degli Ebrei Tedeschi/

9. Ocho Kandelikas/10. Pesrev neveser/

11. Traditionnel ladino : Para que quero

mas vivir

PURIM

12. Casale Monferato : Allegro

13. Giuseppe Lidarti (1730 - ca 1794)

: Recitativo et Aria (Ester)

14. Traditionnel ladino : Coplas de

Purim

15. Traditionnel ladino : La Rosa Enflorece

16. Traditionnel ladino : Cuando el

Rey Nimrod

PESSA’H

17. Biagio Marini (1597-1665) : Sonata

a 3/18. ‘Had Gadia |

バロック時代のユダヤ音楽

録音:2016年7月

ユダヤの音楽と、ユダヤの祭などに接し音楽を聞いたバロック作曲家の作品などを集めた1

枚。

非常に独特のオリエンタル色濃厚な1 枚です。

|

.

LA DOLCE VOLTA LA DOLCE VOLTA

|

|

|

店主イチオシ!ウィレム・ラチュウミア

色彩豊かな世界

マヌエル・デ・ファリャ(1876-1946):

・4 つのスペイン小品

〔アラゴネーサ/クバーナ/モンタニェーサ(風景)/

アンダルーサ〕(1907-08)

・クロード・ドビュッシーの墓碑銘のための讃歌(1920)

・三角帽子〔粉ひき女の踊り/隣人の踊り/粉屋の踊り〕

(1918-1919)

・ヴォルガの舟歌(1922)

・恋は魔術師

〔パントマイム/情景/きつね火の歌/恐怖の踊り/

漁夫の物語(魔法の輪)/火祭りの踊り〕(1914-16)

・ポール・デュカスの墓碑銘のための讃歌(1935)

・ベティカ地方の幻想曲(1919) |

ウィレム・ラチュウミア(ピアノ) |

録音:2016年5月26-28日/日本語帯・解説付

独自のプログラムを追求するピアニスト、ラチュウミアの新譜の登場です。

ワーグナー作品のピアノ編曲を集めたプログラム(LDV

16)に続く本盤は、ファリャ。ファリャの最初の大作で、打楽器アンサンブルを思わせる躍動感に満ちた「4

つのスペイン小品」や、最後のピアノ作品である禁欲的な世界の「ポール・デュカスの墓碑銘のために」までを収録しています。

「ベティカ(アンダルシアの古名)地方の幻想曲」はルービンシュテインに献呈された作品で、灼熱の太陽に照らされたドライな和声と超絶技巧に貫かれた大曲。スペインという国が魅せる様々な側面、そしてファリャの音楽世界を堪能できる1

枚です。

マルチニック出身の両親のもとに生まれフランスで育ったウィレム・ラチュウミア。

リヨンのコンセルヴァトワールで学び、卒業後は同世代の現代作曲家の作品を多く初演しています。

インタビュー。話し方や身のこなしがとても魅力的。育ちのよさ性格のよさを感じさせてくれます。

https://youtu.be/MiZnOmwKg8U

ここでいくつかの音源が聞けます。

http://www.wilhemlatchoumia.com/modules/audio/index.php

超絶技巧の持ち主であり、繊細で感性豊か。

新しい才能の登場です。

旧譜

ラチュウミアによるワーグナーゆかりの作品集! |

|

|

EXTASE MAXIMA(極限の恍惚)

ワーグナーゆかりのピアノ作品集!

ワーグナー/リスト編:「リエンツィ」の主題による幻想曲

S439

ワーグナー:幻想曲 嬰ヘ短調 WWV 22

ジェラール・ペソン(1958-):

マストの上で(水夫の歌)〜

リヒャルト・ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」第1幕第1場より

ワーグナー/アルフレッド・ジャエル(1832-1882)編:

トランスクリプションop.112〜

≪リヒャルト・ワーグナーの「トリスタンとイゾルデ」による3つの作品≫より

ワーグナー/リスト:イゾルデの愛の死

ワーグナー/フーゴー・ヴォルフ(1860-1903)

編:「ワルキューレ」によるパラフレーズ

ワーグナー:エレジー 変イ長調 WWV 93 |

|

ウィレム・ラチュウミア(ピアノ) |

ハイドシェックの教えをうけたウィレム・ラチュウミアによるワーグナーゆかりの作品集!

録音:2013 年7 月/日本語解説付き

ワーグナーのピアノ2 作品と、ワーグナーの楽劇に基づく5

つの編曲作品集。

ワーグナー若書きの幻想曲 嬰ヘ短調はフレージングやデュナーミクなどにほとんど指示がないという、演奏者の解釈次第で決まるものですが、ラチュウミアは説得力のある演奏を展開しており、非常に意義ある録音となっています。

ワーグナーの「エレジー」は「トリスタンとイゾルデ」のための草稿から生まれたもの。このディスクをしめくくるのにふさわしい作品です。ものすごい技巧と優れたプログラムの、濃密な時が流れている1

枚です。

ジェラール・ペソンの「マストの上で」は、パリ市の委嘱作品で、トリスタンの冒頭で若き水夫が歌う旋律に基づいたもの。素朴さと架空の民謡のような性格に惹かれてこの作品を書いたといいます。

注目は、フーゴー・ヴォルフ編曲の「ワルキューレ」。20

分ほどもかかる圧巻の超絶技巧大曲です。「魔の炎」は、ハープとオーケストラの演奏で聴く迫力以上のすさまじさです。それぞれの声部が、オーケストラで聴くのとは違ったかたちで響いてくるのも興味津津です。

ラチュウミアは、1974年、リヨン生まれ。フランス国立リヨン高等音楽院で、エリック・ハイドシェック、およびジェリー・ムティエのクラスで学ぶ。審査員満場一致、賞賛付の1

等賞を獲得。修士課程にてムティエのもとでさらなる研?を積み、クロード・エルフェ、イヴォンヌ・ロリオ、エマールらにも薫陶を受けました。2006

年オルレアン国際20 世紀ピアノ音楽コンクールで第1

位を受賞。現代曲の初演、メジャーなレパートリーの両方、このディスクにも見られるような斬新なプログラムで聴衆を魅了しています。

|

|

.

PENTATONE PENTATONE

|

PTC 5186574

(SACD HYBRID)

\2700 →\2490 |

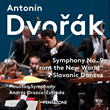

正統派でありながら鮮烈で情熱的

オロスコ=エストラーダ&ヒューストン響、「新世界より」を録音!

ドヴォルザーク第3弾!

ドヴォルザーク(1841-1904):

(1)交響曲第9番 ホ短調 Op.95「新世界より」

(I.12'57"+II.12'27"+III.7'54"+IV.12'17")

(2)スラヴ舞曲集第1 集より第3番 変イ長調Op.46-3

(4’55”)

(3)スラヴ舞曲集第1 集より第5番 イ長調

Op.46-5

(3’26”) |

アンドレス・オロスコ=エストラーダ(指揮)

ヒューストン交響楽団 |

ついに「新世界より」を録音!!オロスコ=エストラーダ&ヒューストン響によるドヴォルザーク第3

弾!

録音:(2)(3)2015年9月、(1)2016年5月/ジョーンズ・ホール(ヒューストン)/DSD

マルチチャンネル、5.0 Surround sound、54’16”

SACD ハイブリッド盤。

1977 年、コロンビアのメデジン生まれの俊英指揮者アンドレス・オロスコ=エストラーダ。PENTATONE

レーベルより積極的なリリースが続いておりますが、現在音楽監督をつとめるヒューストン交響楽団と本拠地ジョーンズ・ホールで収録したドヴォルザークの第3

弾が早くも登場。曲目は、交響曲第9 番「新世界より」とスラヴ舞曲から2

篇です。

オロスコ=エストラーダは1997 年からウィーン国立音楽大学で指揮を学び、2004

年ウィーン楽友協会にて急遽ウィーン・トーンキュンストラー管弦楽団を指揮し一躍注目を集めました。その後の活躍は華々しく2009

年から2015 年まで同管弦楽団の首席指揮者を、また2014

年からhr 交響楽団の首席指揮者の一方、現在はヒューストン交響楽団の音楽監督をつとめております。

さらに2015 / 16 年シーズンからロンドン・フィルハーモニー管弦楽団の首席客演指揮者に就任する世界の音楽界から注目を集めている俊英指揮者です。

溌剌とした演奏で聴衆を沸かせるオロスコ=エストラーダですが、ヒューストン響とのドヴォルザークも情熱的かつ見通しのよい演奏を披露しております。

ドヴォルザーク第1 弾(交響曲第7 & 8 番

/ PTC 5186578)、第2 弾(交響曲第6 番 / PTC

5186575)とあわせてお楽しみください。

|

.

SDG SDG

|

SDG 725

(2CD)

\3600 →\3290 |

2016年最新録音、

ガーディナー、約30 年ぶり

「マタイ受難曲」を再録音!

J.S.バッハ:マタイ受難曲 |

サー・ジョン・エリオット・ガーディナー(指揮)

ジェームズ・ギルクリスト(テノール/エヴァンゲリスト)

シュテフェン・ローゲス(バス/イエス)

ハナ・モリソン(ソプラノ)

ゾーエ・ブルックショウ(ソプラノ)

シャルロッテ・シュリー(ソプラノ)

レジナルド・モブレー(アルト)

エレノア・ミニー(アルト)

ヒューゴ・ハイマス(テノール)

アシュリー・リッチーズ(バス)

アレックス・アシュワース(バス)

ジョナサン・セルズ(バス)

モンテヴェルディ合唱団

イングリッシュ・バロック・ソロイスツ

(カティ・デブレツェニ/リーダー)

トリニティ少年合唱団 |

2016年最新録音、ガーディナー「マタイ受難曲」を再録音!満を持して挑んだコンサート・ツアーを締めくくった最高のライヴ録音を収録!

録音:2016年9月22日ピサ大聖堂(ライヴ)

ガーディナーが「マタイ受難曲」を再録音しました。アルヒーフに録音したのが1989

年、古楽器演奏の記念碑的名盤として聴き継がれています。

今回約30 年ぶりに録音され、「マタイ受難曲」の演奏史に新たな1

ページを刻むアルバムが誕生しました。ガーディナーとモンテヴェルディ合唱団、イングリッシュ・バロック・ソロイスツは2016

年3 月バレンシアを皮切りに6 カ月間16 回の「マタイ受難曲」ツアーを行いました。

この録音はそのツアーの締めくくりとなったアニマ・ムンディ・フェスティヴァルでのライヴ演奏を収録したもの。ピサ・ロマネスクの代表建築であるピサ大聖堂で行われ、まるで天から舞い降りてくるような豊かな残響に包まれます。

ガーディナーは、最終的に録音に向かうこのツアーにあたってリハーサル・ノートを書いており、それはアルバムのブックレットに掲載されています。2016

年2 月5 日から始まったツアー・リハーサルから開始され、数か月にわたって書き記されており、非常に興味深い内容となっています。

イングリッシュ・バロック・ソロイスツとモンテヴェルディ合唱団は、ガーディナーの求める音楽を生み出すための完璧な演奏、ソリスト陣の高水準の歌唱、そのどれをとっても生き生きと音楽が流れ出します。

さらにエヴァンゲリストを務めたジェームズ・ギルクリストの美声、カリスマ性が音楽に推進力を与えています。ソリスト陣9

名はアリアはもちろんのこと合唱パートも歌い、若手中心の布陣ながら清々しい演奏を聴かせてくれています。

ガーディナーは、特別なアプローチを狙うのではなく、バッハのスコアからしっかりと音楽を読み取り、そのバッハの情熱の中で最大限に想像力を働かせステージで披露することが、「マタイ受難曲」の演奏には必要だと語っています。

|

WERGO WERGO

|

|

|

サックス、ピアノ、打楽器

珍しい組み合わせのトリオ作品集

すべて彼らのために作曲されたオリジナル

1. ジョルジュ・アペルギス:綱渡り三重奏

2. ロルフ・リーム:

アレッポ・バザール、あるいはティルスの通り

3. ヨハンネス・シェールホルン:シナイ1916

4. ステファン・プリンス:ミラー・ボックス |

トリオ・アッカント

【マルクス・ヴァイス(Sax)、

ニコラス・ホッジズ(pf)、

クリスティアン・ディエルシュタイン(打楽器)】 |

録音:2016年

サックス、ピアノ、打楽器という珍しい組み合わせのトリオ・アッカント。なんと、25

年の歴史をもちます。これらの作品は、すべて彼らのために作曲されました。

このCD は、すべて作曲者立ち会いのもと、収録が行われています。アペルギスの作品はまさに綱渡り的な絶妙なバランス感がスリリングな曲。リームの作品は、バザールの喧騒を思わせる部分など、様々な描写が楽しい曲。

シェールホルンの作品は、ルーマニアのシナイア修道院に伝わる聖歌を題材とした作品。ミラー・ボックスは、様々な道具で打楽器を鳴らす不思議な音や、プリペアード・ピアノの特殊な音色などが、きわめて小さな音で絶えず聴こえてくるので、思わず息をひそめて聞いてしまう不思議な世界です。

|

| |

|

|

ディーター・シュネーベル(b.1930):作品集

(1)モヴェメント〜動く音楽家のための(2015)

(2)Gesums-Geknarrt(Schulmusik(1974)より) |

AGノイエ・ムジーク・アム・ライニンガー・

ギムナジウム・グリュンシュタット

ジルケ・エゲラー=ヴィトマン(指揮(1))

マンフレート・ペータース(指揮(2)) |

動き回り、叫び、歌う子供たちの生々しい気配シュネーベル作品集

録音:(1)2016 年 (2)1985年

1930 年生まれのディーター・シュネーベルの作品集。シュネーベルは、作曲家としてのキャリアの初期から、教育にも非常に積極的にかかわっていました。

モヴィメントは、世界初録音。作曲家立ち会いのもと、録音が行われました。子供たちが、楽器と声で、ジャンプ、ジョギング、ヨガ、などと様々に題された楽章ごとに、様々な世界を作り上げます。音階を歌ってそれが増幅され、次第に拡散していく楽章や、叫び声、声や楽器は鳴りませんが、子供たちが動き回っている気配が感じられる楽章など、耳から様々な世界を感じ取ることができる作品です。

1985 年に収録された、Schulmusik(学校の音楽)からの抜粋も同時収録されています。

|

| |

|

|

エンヨット・シュナイダー

破滅のハーモニー〜チェロとオーケストラのための作品集

・Dugud〜協奏曲第1 番

・Sulamith〜聖なるダンス

・Black Sweetnessの破滅のハーモニー

【ジェズアルドの「私は死ぬ」に基づく変奏曲】

・Abaddon—地獄の天使—世紀末的シーン

・Lilith—交響詩 |

ラースロー・フェニェー

(チェロ/マッテオ・ゴフリラー

(1695年))

アリエル・ズッカーマン(指揮)

ベルリン・ドイツ交響楽団 |

エンヨット・シュナイダー・エディション第7

弾雄弁なチェロを堪能

録音:2016年3月、ベルリン、テルデックス・スタジオ

1950 年ドイツ生まれ、600 本もの映画音楽を手がける作曲家シュナイダー。WERGO

レーベルから10 タイトル発売予定のシュナイダー・エディション、第7

弾です。

チェロとオーケストラのための5 作品を収録しています。1975

年生まれのハンガリーのチェリスト、ラースロー・フェニェーをソリストに迎え、ベルリン・ドイツ響という豪華な布陣。シュメール語で半身ワシ、半身タカの古代中東の鳥の神を意味する「Dugud」の雄大な世界。旧約聖書に出てくる言葉で、美しい女性を意味する「Sulamith」の名を冠した作品は、幽玄の世界で、どこか官能的でもあります。

アルバムのタイトルにもなっている破滅のハーモニーは、ジェズアルドの有名な「私は死ぬ」に基づいた変奏曲で、半音が多様された世紀末的世界。深刻なチェロの独奏に始まる「Abaddon」、そして最後は様々な描かれ方をしている神話(聖書)の世界の女性、「リリス」を題材にした恐ろしい闇を思わせる世界でディスクは締めくくられます。映画音楽作曲家らしく、どの作品も情景が生生しく浮かびます。

|

.

COBRA RECORDS COBRA RECORDS

|

|

|

17人の奏者によるマーラー5番!

マーラー:交響曲第5番

(ナタリア・アンサンブルによる17人の奏者のための編曲版) |

ナタリア・アンサンブル |

小編成アレンジによるマーラー5番!17人のソロイスツ・アンサンブルのための編曲

☆ナタリア・アンサンブル堂々のデビュー!

☆マーレリアン、アレンジ・ファン要注目!

2013年に設立された新しい室内楽団"ナタリア・アンサンブル"による、マーラー交響曲第5番の新たなアレンジによる室内楽編成盤が登場!

ナタリア・アンサンブルは、アバドが創設したGMJO(グスタフ・マーラー・ユーゲント・オーケストラ)で出会った若きミュージシャン達によって結成されたプロジェクト。ヨーロッパの主要オーケストラのメンバーらによって構成され、大編成のオーケストラ作品を17名からなる指揮者のいないソロイスツ・アンサンブルのために新たにアレンジし演奏しています。

既にマーラー、ドビュッシー、ラヴェル、ストラヴィンスキー、ショスタコーヴィチなどの作品をオリジナル・アレンジで演奏してきたナタリア・アンサンブルのデビュー・レコーディング。マーレリアンもリダクション・ファンも要注目の新譜です!

※編成はヴァイオリン×2、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、ティンパニ、パーカッション×2、ハープ、ピアノ、ハーモニウム

*****************************************

「史上最小」のオーケストラを標榜する異端の集団・・・といえばもうひとつ、タッシェン・フィル。

特集もどうぞ。コチラ

|

| |

|

|

18世紀ペルーからの音楽 〜

ホセ・デ・オレホン・イ・アパリシオ:

ラ・エスフェラ・デ・アポロ |

ムジカ・テンプラーナ

アドリアン・ロドリゲス・ファン・デル・スプール(指揮) |

2008年に発売された「18世紀ラテン・アメリカのヴィリャンシーコ(KTC

1358)」がヨーロッパで話題沸騰となり、同年11月には来日公演も実現。

「南米バロック!」と題した公演で日本でも大きな話題を呼んだアドリアン・ロドリゲス・ファン・デル・スプール。

ファン・デル・スプールが2001年に創設した声楽と器楽によるピリオド・アンサンブル、ムジカ・テンプラーナの新録音は、リマ大聖堂のオルガニストや楽長を務めたペルーの作曲家、ホセ・デ・オレホン・イ・アパリシオ(c.1706−1765)の音楽。

これまでも「18世紀のトルヒーリョの歌と舞曲集(COBRA

0036)」や「ラミレス:ミサ・クリオージャ(COBRA

004)」などの録音でも話題を集めてきた南米バロック音楽のスペシャリスト、ファン・デル・スプールの研究の成果によって録音が実現した、知られざる18世紀ペルーの音楽です。

|

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

.

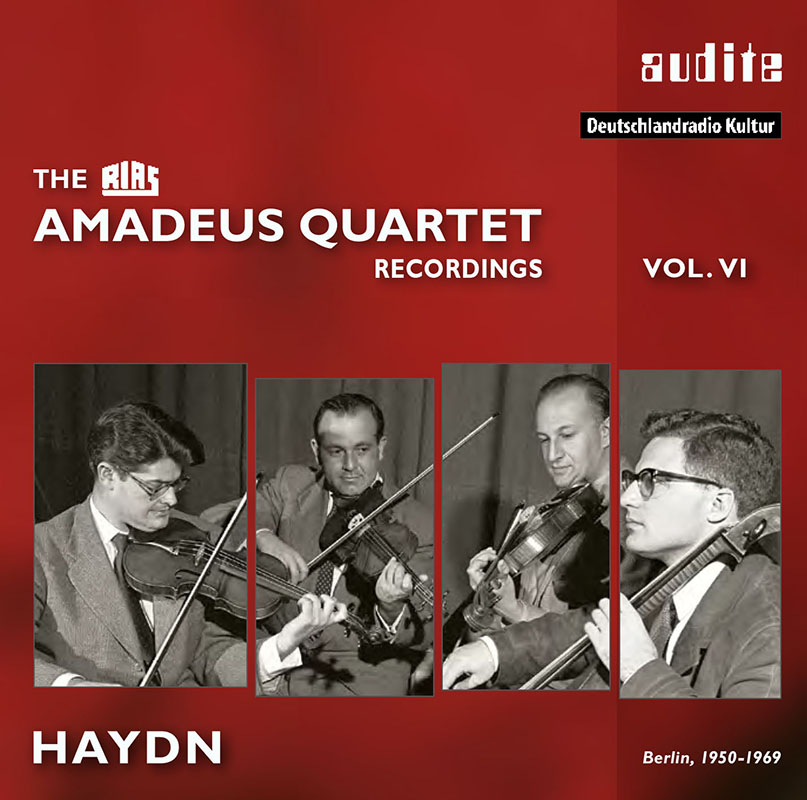

AUDITE AUDITE

|

AU 21426

(5CD)

\6400 →\5990 |

アマデウス四重奏団

ハイドン:弦楽四重曲集

CD 1(74’36”)

(1)弦楽四重奏曲第21番 ト長調 Op.9/3,Hob.III

:21

(2)弦楽四重奏曲第35番 ヘ短調 Op.20/5,Hob.III

:35

(3)弦楽四重奏曲第38番 変ホ長調 Op.33/2,Hob.III

:38「ジョーク」

(4)弦楽四重奏曲第57番 ハ長調 Op.54/2,Hob.III

:57

(5)弦楽四重奏曲第57番 ハ長調 Op.54/2,Hob.III

:57より

第2楽章 アダージョ((4)と別録音)

CD 2(71’16”)

(6)弦楽四重奏曲第67番 変ロ長調 Op.64/3,Hob.III

:67

(7)弦楽四重奏曲第66番 ト長調 Op.64/4,Hob.III

:66

(8)弦楽四重奏曲第72番 ハ長調 Op.74/1,Hob.III

:72

(9)弦楽四重奏曲第74番 ト短調 Op.74/3,Hob.III

:74「騎手」

CD 3(59’54”)

(10)弦楽四重奏曲第75番 ト長調 Op.76/1,Hob.III

:75

(11)弦楽四重奏曲第77番 ハ長調 Op.76/3,Hob.III

:77「皇帝」

(12)弦楽四重奏曲第78番 変ロ長調 Op.76/4,Hob.III

:78「日の出」

CD 4(56’38”)

(13)弦楽四重奏曲第81番 ト長調 Op.77/1,Hob.III

:81

(14)弦楽四重奏曲第82番 ヘ長調 Op.77/2,Hob.III

:82

(15)弦楽四重奏曲第83番 変ロ長調/ ニ短調

Op.103,Hob.III :83

CD 5(51’04”)

(16)弦楽四重奏曲第50-56番

「十字架上のキリストの最後の7つの言葉」Op.51,Hob.III

:50-56 |

アマデウス四重奏団

【ノーバート・ブレイニン(第1ヴァイオリン)、

ジークムント・ニッセル(第2ヴァイオリン)、

ピーター・シドロフ(ヴィオラ)、

マーティン・ロヴェット(チェロ)】 |

全て初ディスク化!アマデウス四重奏団のRIAS初出音源集第6

弾はハイドンの傑作集5枚組!!

録音:(1)(16)1952年12月15日、(2)(12)(15)1952年5月25日、(3)1951年11月20日、(4)1969年11月18日、(5)1950年6月10日、(6)1956年2月8日、(8)1951年11月19日、(9)1957年11月29日、(10)1960年12月8日、(11)1951年4月24日、(13)1969年2月2日/ジーメンスヴィラ、ランクヴィッツ(ベルリン)/(7)1959年12月10日/イエス・キリスト教会(ベルリン)/(14)1950年10月30日/RIASフンクハウス、7スタジオ(ベルリン)/モノラル

高音質復刻で評判を呼ぶドイツaudite レーベルからリリースされているRIAS

音源によるアマデウス四重奏団の初出音源集。

シリーズ最終となる第6弾はハイドンの弦楽四重奏曲集の5

枚組です。アマデウス四重奏団によるハイドンといえば1970

年代に収録した後期作品集が誉れ高き名盤として知られていますが、第21

番、35 番、38 番の初期作品の収録はないだけに当録音集は非常に貴重と言えます。

RIAS 音源による当録音は1950 年から1969

年にかけて収録されたもので、アマデウス四重奏団の意欲と新鮮な解釈に満ちており、とりわけ第1

ヴァイオリンのノーバート・ブレイニンの音色は非常に優美でアンサンブルに華やかさを添えます。また、当団の魅力である優美な演奏は結成初期からのものだということがわかります。

演奏の素晴らしさもさることながら、audite

レーベルの見事な復刻にも注目で、非常に鮮明な音質で蘇りました。なお、これらRIAS

盤は録音の際に各楽章編集なしのワンテイクで収録したとのことですので、セッション録音でありながらライヴさながらの気迫に満ちた演奏となっております。

|

<メジャー・レーベル>

.

DG DG

|

479 7015

(CD+DVD)

\4000→\3690 |

グリゴリー・ソコロフ2005年/1995年ライヴ

《モーツァルト、ラフマニノフ:ピアノ協奏曲、ライヴ》

1) モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調K.488,

2) ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第3番 ニ短調Op.30 |

グリゴリー・ソコロフ(ピアノ)/

トレヴァー・ピノック(指揮)

マーラー室内管弦楽団 (1)/

ヤン・パスカル・トルトゥリエ(指揮)

BBCフィルハーモニー管弦楽団(2) |

ソコロフの貴重な協奏曲録音にドキュメンタリーDVDをプラス!

1950年、ロシア生まれの伝説的ピアニスト、グリゴリー・ソコロフの未発表協奏曲録音と映像の登場です。

彼は5歳でピアノを始め、レニングラード音楽院に入学、12歳でリサイタルを開き、16歳の時には第3回チャイコフスキー国際コンクールで優勝。しかし当時のソ連情勢により、国外での演奏旅行がなかなか許可されず、幻の存在として知られた人です。

1980年代後半に、ようやく国際的な演奏活動ができるようになり、以来彼は「並外れた高潔さとすばらしい個性、深い洞察力に基づく演奏で世界中のピアノ音楽愛好家たちの心を奪い続けている」。と言われています(ただし、残念なことに、日本には1990年代以降は来日していません)。

この録音は1995年にロンドンで録音されたラフマニノフと、2005年にザルツブルクで録音されたモーツァルトの2曲。最近のソコロフは、もはやオーケストラと共演する事は無く、これらの2曲は音楽ファンにとって待望のリリースといえましょう。

昨年、2008年のザルツブルクで開催されたリサイタルが発売された際にも、大きな話題となりましたが、今回のコンチェルトは更に独特な彼の音世界を楽しむことができます。

そして彼の芸術とバイオグラフィーを振り返るドキュメンタリー映像が、ボーナスDVDとして組み合わされています。

彼はインタビューをほとんど受ける事がありませんが、映画監督のナディア・ジダーノワは特別に不可能を可能に変え彼の映像を撮影、彼の身近な友人や音楽仲間へのインタビュー、そしてソコロフが個人的に所有していた映像も含まれています。

1966年にチャイコフスキー国際コンクールで優勝した場面などもちりばめ、彼の人生とその内面を掘り下げる映像作品はソコロフの妻イナ・ソコロワに捧げられています。

また、ドキュメンタリーとブックレットにはソコロワの詩も掲載されています。

【録音】2005年1月30日、ザルツブルク、モーツァルテウムでのライヴ(1)/

1995年7月27日、ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホールでのライヴ(2)

そのコンサートに行っただけでも伝説になれるという幻のピアニスト・ソコロフ。

海外在庫限り

グレゴリー・ソコロフ・プレイズ・ショパン

NAIVE の名盤

すでに入手困難状態に陥っているNAIVEに残したソコロフの名盤中の名盤。

完璧無比のテクニックと、聴くものの心をわしづかみにする驚異的な集中力で、根強いファンを持つソコロフのショパンの名演奏。

ソコロフは、1966年、16歳という若さでチャイコフスキーコンクールに優勝、世間にその名を轟かせた。輝かしい経歴を持つにも関わらず彼の録音は極めて少なく、コンサート活動もあまり積極的には行っていない。それでも今なお人々の胸と耳に深い印象を与え続けている。ショパンの練習曲op.25といえば、かの難曲「木枯らし」などピアニストにとってなかなかの難物だが、ソコロフの「木枯らし」は聴く者に息をつく間も与えないほどパワフルかつ完璧。ソナタ第2番でも、天使のような軽やかさから重々しい葬送行進曲まで、変幻自在にその姿を変えながら、底に流れるただならぬ緊張感を常に感じさせる稀有な演奏。あらためてソコロフの魅力を是非、ご堪能ください。

|

|

|

| . |

4814523

\2300→\2090 |

《マッダレーナ・デル・ゴッボ/ アンリエット

〜 ヴィオールのプリンセス》

マラン・マレ:

ヴィオール曲集第4巻より

1) 第23番 プレリュード, 2) 第27番 カプリース,

3) 第24番 アルマンド, 4) 第25番 ガヴォット,

5) 第26番 ジーグ, 6) 第28&29番

ミュゼット,

7) 第30番 La Sautillante & 第31番

ドゥーブル,

8) 第32番 ロンドー・ルール,

ヴィオール曲集第3巻より

9) 第92番 プレリュード, 10) 第94番

アルマンド,

11) 第105番 ミュゼット, 12) 第107番

ギター,

13) ヴィオール曲集第2巻より 第82番

シャコンヌとロンドー,

ルイ・ド・ケ=デルヴロワ:

14) La Monguichet, 15) La Toute Belle,

16) ヴィオールと通奏低音のため曲集第1巻より第54番

苦情,

17) マラン・マレ:ヴィオール曲集第4巻より

第80番 アラベスク,

18) ルイ・ド・ケ=デルヴロワ:ヴィオール曲集第5巻より

ミュゼット・ヘンリエッテ,

アントワーヌ・フォルクレ:

19) ヴォセル, 20) モランジス |

マッダレーナ・デル・ゴッボ(ヴィオール),

ミケーレ・カレカ(テオルボ),

エヴァルド・ダンホッファー(クラヴサン),

クリストフ・プレンドル(ヴィオール), |

ヴィオールを持った肖像画アンリエットに捧ぐ典雅な曲集

イタリアで生まれ幼い頃から音楽に興味を持ち、4歳からピアノを始めたマッダレーナが次に手にした楽器はチェロでした。

着々とレパートリーを増やしていた彼女は13歳の時にウィーン音楽院に留学。チェロを専攻していた彼女ですが、ふと入ったウィーンの中心にあるレコードショップでヴィオラ・ダ・ガンバの音を耳にし、その音にすっかり魅了されてしまったのです。

そのままチェロの勉強を続け、修士号を取得。コンサート・ホールでソリスト、室内楽の演奏家として活躍していましたが、バロック音楽への思いが断ちがたく、秘密裡にヴィオールの練習を重ね、ある日突然バロック音楽に人生を捧げることに決めたのです。

2012年、彼女は作曲家「プリンシペ・フランチェスコ・マリア・ルスポリ」の名を冠したヴィオラ・ダ・ガンバのコンクールに出場、最終ラウンドに残ると同時に、他のイタリアのコンクールでは審査員も務め、またヨーロッパを中心に演奏会に登場するなど、大きな話題をさらっています。

マッダレーナ・デル・ゴッボ マッダレーナ・デル・ゴッボ

このアルバムは、ルイ15世と王妃マリー・レクザンスカの最初の子ども(双子)である第2王女アンリエット(1727-1752)に捧げられています。

ヴィオールを持った肖像画でも知られ、音楽をとりわけ好んだ王女ですが、24歳の若さで病となりこの世を去ってしまいました。当時の王室で彼女が愛した音楽をこの上なく美しく典雅に再現しています。

アンリエット・アンヌ・ド・フランス(1727年

- 1752年)の肖像画。アンリエットは未婚のまま24歳で死去した。 アンリエット・アンヌ・ド・フランス(1727年

- 1752年)の肖像画。アンリエットは未婚のまま24歳で死去した。

【録音】2016年, ウィーン、コンツェルトハウス・スタジオ

|

| |

4796922

\2300→\2090 |

《ダニエル・ホープ/ フォー・シーズンズ》

ヴィヴァルディ: 協奏曲集《四季》

1-3.協奏曲ホ長調《春》作品8の1 RV269

4-6.協奏曲ト短調《夏》作品8の2 RV315

7-9.協奏曲ヘ長調《秋》作品8の3 RV293

10-12.協奏曲ヘ短調《冬》作品8の4 RV297

1月

13. ニルス・フラーム:アンブル(編曲:クリスチャン・バズーラ)

2月

14.ジャン=フィリップ・ラモー:オペラ・バレ《優雅なインドの国々》から

未開人の踊り

3月

15.マックス・リヒター:リコンポーズド;ヴィヴァルディ《四季》からスプリング1

4月

16.エイフェックス・ツイン:アヴリル14th(編曲:クリスチャン・バズーラ)

5月

17.トラディショナル:アメイジング・グレイス

(編曲:ダニエル・ホープ/ドム・ボウファード)

6月

18.ピョートル・チャイコフスキー:《四季》作品37から

6月 舟歌(編曲:ダニエル・ホープ/ジャック・アモン)

7月

19.ロベルト・シューマン:《詩人の恋》作品48から

「まばゆい夏の朝に」(編曲:ダニエル・ホープ)

8月

20.ジェイソン“チリー・ゴンザレス”ベック:

8月の疑問(フィーチャリング:チリー・ゴンザレス)

**

9月

21.クルト・ワイル:オペレッタ《ニッカーボッカー氏の休日》から

9月の歌(編曲:パウル・ベイトマン)

10月

22.ヨハン・メルヒオール・モルター:田園協奏曲からアリアⅡ

11月

23.ヨハン・セバスティアン・バッハ:

カンタータ第115番《備えて怠るな、わが霊よ》から

アリア「かかる時にもまた祈り求めよ」

12月

24. ジェイソン“チリー・ゴンザレス”ベック:

ウィンテルメッツォ(フィーチャリング:チリー・ゴンザレス)

追伸

25.ヨハネス・ブラームス:

5つの歌曲作品49から 子守歌(編曲:ダニエル・ホープ) |

ダニエル・ホープ(ヴァイオリン)

チューリッヒ室内管弦楽団、

チリー・ゴンザレス(ピアノ)、

ジャック・アモン(ピアノ)、他 |

常に時代の先端を歩むヴァイオリン界の才人、ダニエルホープが紡ぎ出す「四季」

才人ホープの《四季》そして、クラシックの新たな扉を開ける12ヵ月!

マックス・リヒター版《四季》のリコンポーズが全世界で話題のホープが、オリジナルのヴィヴァルディ《四季》と「季節」をテーマにしたクラシックおよびポスト・クラシカル系新作を1月〜12月の順に選び出して録音しました。伝統と現代の革新を兼ね備えて1年を音で綴るアルバムです。

今や超売れっ子となったマックス・リヒター、ドイツの至宝と称されるニルス・フラーム、グラミー受賞のエイフェックス・ツイン、様々なジャンルのアーティストから厚い信頼を寄せられているチリー・ゴンザレス。最先端を行く天才アーティストの楽曲が集結。心地よく洗練された珠玉のメロディに満ちています。

【録音】2016年10月, 11月 |

.

DECCA DECCA

|

4831317

(7CD+BD-A+DVD)

\8000→\7490 |

《タカーチ弦楽四重奏団 〜 ベートーヴェン:弦楽四重奏曲全集》

ベートーヴェン:

《CD1》

弦楽四重奏曲第1番ヘ長調 Op.18-1,

弦楽四重奏曲第2番ト長調 Op.18-2, 弦楽四重奏曲第3番ニ長調

Op.18-3/

《CD2》

弦楽四重奏曲第4番ハ短調 Op.18-4,

弦楽四重奏曲第5番イ長調 Op.18-5,

弦楽四重奏曲第6番変ロ長調 Op.18-6/

《CD3》

弦楽四重奏曲第7番ヘ長調 Op.59-1『ラズモフスキー第1番』,

弦楽四重奏曲第10番変ホ長調 Op.74『ハープ』/

《CD4》

弦楽四重奏曲第8番ホ短調 Op.59-2『ラズモフスキー第2番』,

弦楽四重奏曲第9番ハ長調 Op.59-3『ラズモフスキー第3番』/

《CD5》

弦楽四重奏曲第12番変ホ長調 Op.127,

弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調 Op.131/

《CD6》

弦楽四重奏曲第15番イ短調 Op.132,

弦楽四重奏曲第16番ヘ長調 Op.135/

《CD7》

弦楽四重奏曲第11番ヘ短調 Op.95『セリオーソ』,

弦楽四重奏曲第13番変ロ長調 Op.130, 大フーガ変ロ長調

Op.133

【録音】2001〜2004年(CD&BD-A)

《DVD》

ハイドン:弦楽四重奏曲第39番ハ長調Op.33-3

Hob.III:39『鳥』、

シューベルト:弦楽四重奏曲第14番『死と乙女』、

ベートーヴェン:第7番ヘ長調 Op.59-1『ラズモフスキー第1番』

【収録】1998年(DVD) |

タカーチ弦楽四重奏団 |

ハンガリーの伝統を踏襲しつつ溌剌とした生命感あふれる演奏

世界最高峰の弦楽四重奏団のひとつとして世界中にその名が知られている、ハンガリーのタカーチ弦楽四重奏団。ヨーロッパの室内楽の伝統にしっかりと裏打ちされた充実した演奏は各方面から高い評価を得ています。

2001〜2004年に録音したベートーヴェンの全集は、キレのあるリズム感に加え、鋭い楽譜の読み込みに裏打ちされた豊かな歌が、快活でのびやかな世界を表しています。

CD7枚分の全集をブルーレイオーディオ1枚に収録したものも封入。

CDおよびブルーレイ・オーディオに収録された音源は24bit-48kHzでリマスターが施され、ボーナスDVDとしてハイドン、シューベルト、べートーヴェン3曲の全曲演奏に加え、4人の曲作りのシーンも収録された豪華限定盤セットです。

|

| |

4830525

(40CD)

\16000→\14990 |

《フェイズ4・ステレオ・スペクタキュラー

〜 Nice 'n' Easy》

【CD1】

MELODY & PERCUSSION FOR TWO PIANOS

:Ronnie Aldrich and His Two Pianos/

【CD2】

THE MAGNIFICENT PIANOS OF RONNIE ALDRICH:Ronnie

Aldrich and the Strings of the London Festival

Orchestra/

【CD3】

THE ROMANTIC PIANOS of RONNIE ALDRICH:Ronnie

Aldrich and the Strings of the London Festival

Orchestra and Chorus/

【CD4】

THE MAGIC MOOD OF RONNIE ALDRICH:Ronnie

Aldrich and His Two Pianos with the London

Festival Orchestra/

【CD5】

THAT ALDRICH FEELING:Ronnie Aldrich and

His Two Pianos/

【CD6】

THIS WAY “IN”:Ronnie Aldrich and His

Two Pianos with the London Festival Orchestra/

【CD7】

THE WAY WE WERE:

Ronnie Aldrich and His Two Pianos with

the London Festival Orchestra and Chorus/

【CD8】

TWO PIANOS IN HOLLYWOOD + TWO PIANOS TODAY:

Ronnie Aldrich and His Two Pianos with

the London Festival Orchestra/

【CD9】

SOFT AND WICKED + COME TO WHERE THE LOVE

IS:

Ronnie Aldrich and His Two Pianos with

the London Festival Orchestra and Chorus/

【CD10】

EXOTIC PERCUSSION:Stanley Black and His

Orchestra and Chorus/

【CD11】

MUSIC OF A PEOPLE:Stanley Black and the

London Festival Orchestra and Chorus/

【CD12】

SPIRIT OF A PEOPLE:Stanley Black and the

London Festival Orchestra and Chorus/

【CD13】

BROADWAY SPECTACULAR + FILM SPECTACULAR

2:

Stanley Black and the London Festival

Orchestra and Chorus/

【CD14】

GREAT COUNTRY & WESTERN HITS:Frank

Chacksfield and His Orchestra and Chorus/

【CD15】

ALL TIME TOP TV THEMES:Frank Chacksfield

and His Orchestra and Chorus/

【CD16】

FILM FESTIVAL:Frank Chacksfield and His

Orchestra/

【CD17】

CHACKSFIELD PLAYS THE BEATLES’ SONG BOOK:Frank

Chacksfield and His Orchestra/

【CD18】

CHACKSFIELD PLAYS BACHARACH:Frank Chacksfield

and His Orchestra/

【CD19】

THE INCOMPARABLE JEROME KERN:Frank Chacksfield

and His Orchestra and Chorus/

【CD20】

CHACKSFIELD PLAYS SIMON AND GARFUNKEL AND

JIM WEBB:Frank Chacksfield and His Orchestra/

【CD21】

THE NEW LIMELIGHT & BEYOND THE SEA:Frank

Chacksfield and His Orchestra/

【CD22】

SATIN, SAXES & BOUNCING BRASS:Ted

Heath and His Music/

【CD23】

COAST TO COAST:Ted Heath and His Music/

【CD24】

THE SOUND OF MUSIC:Ted Heath and His Music/

【CD25】

TED HEATH SALUTES THE DUKE:Ted Heath and

His Orchestra/

【CD26】

THE TED HEATH BAND SALUTES TOMMY DORSEY:The

Ted Heath Band/

【CD27】

FEVER & POW!:Ted Heath and His Music/

【CD28】

SWING IS KING + VOLUMES 1 & 2:Ted

Heath and His Music/

【CD29】

HEATH vs. ROS VOLUMES + 1 & 2:

Ted Heath and His Music, Edmundo Ros

and His Orchestra, Edmundo Ros, vocals/

【CD30】

KISMET:

Mantovani and His Orchestra, Adele Leigh,

Robert Merrill,

Kenneth McKellar, Regina, Resnik, Ian

Wallace/

【CD31】

MERMAN SINGS MERMAN + ETHEL'S RIDIN' HIGH:

Stanley Black and the London Festival

Orchestra, Ethel Merman, vocals/

【CD32】

AMERICA SINGS:The Eric Rogers Chorale

and Orchestra/

【CD33】

THE SIZZLING TWENTIES:Eric Rogers and

his Orchestra/

【CD34】

NOTHING BUT ACES:Edmundo Ros, The Edmundo

Ros Orchestra, Caterina Valente, vocals/

【CD35】

NEW RHYTHMS OF THE SOUTH:Edmundo Ros and

His Orchestra/

【CD36】

ARRIBA!:Edmundo Ros and His Orchestra/

【CD37】

LATIN HITS I MISSED + STRINGS LATINO:Edmundo

Ros and His Orchestra/

【CD38】

HAIR GOES LATIN + CARIBBEAN ROS:Edmundo

Ros and His Orchestra/

【CD39】

THEMES FOR SECRET AGENTS:Roland Shaw and

His Orchestra/

【CD40】

MORE JAMES BOND IN ACTION:Roland Shaw

and His Orchestra |

1960年代の懐かしきムード音楽サウンドが蘇る!

「フェイズ4ステレオ」は、1961年にデッカ・アメリカの子会社が開発した20chマルチ録音を4トラックに収録するという、当時としては画期的な録音方式でした。

フェイズ4は、暖かく豊かできれいな特有のサウンド、録音されたサウンドの範囲とスペクトルでまたたくまに広まりました。

Deccaの先駆的な20チャンネルのミキシング・デスクを使用して、レーベルは当時の最先端のレコーディングを通して聴衆に聴き手の経験を提供するための即時性を提供することを目指し、前例のない空間的リアリズムと動きをレコードに収録することに成功。その後クラシック音楽でもこの方式を取り入れ、LPは1964年に初発売された後、約200枚のクラシックLPが発売されました。

ポピュラー系録音はこのときすでに1961年後半から録音が始まっており、ロニー・オルドリッチ、スタンリー・ブラック、フランク・チャックスフィールド、テッド・ヒース、エドムンド・ロス、ローランド・ショウらによる立体的なサウンドは絶賛を浴び、現在においてもオーディオファイルとして高い評価を得ています。

これらに加え、ラテン音楽のエキゾチックなパーカッションからテレビ・テーマ、ムード音楽、壮観な映画のスコアなどの演奏もベストセラーとなったものばかり。当時のこれらの音楽再発見の宝庫ともいえましょう。

当セットは、厳選された名盤50枚分のLPをCD40枚に収めています。各ディスクは、オリジナル・ジャケット・デザインを使用。128ページのフルカラー・ブックレットには、1972-1978年にPhase

4のプロデューサーを務めたティム・マクドナルド氏のストーリーが書かれています(英語のみ)。初回のみの完全限定盤です。

【録音】1961〜1970年

詳細曲目⇒http://www.deccaclassics.com/jp/cat/4830525

|

|

1/12(木)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

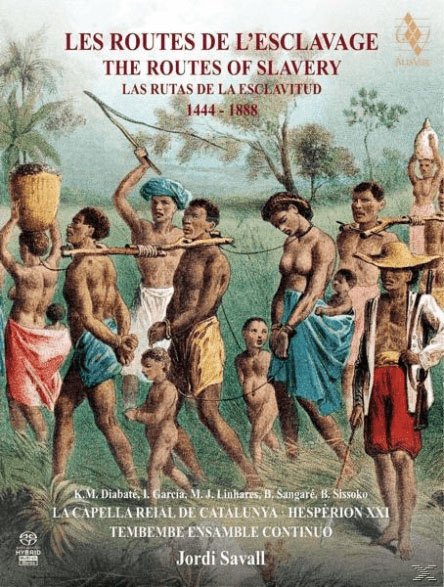

ALIA VOX ALIA VOX

|

AVSA 9920

(2SACD HYBRID +

1DVD[PAL])

\5600 |

「奴隷制の道」

アフリカ、ポルトガル、スペイン&

ラテン・アメリカ 1444-1888 |

カセ・マディ・エィアバテ

ヴィオレット・ディアロ

エスペリオンXXI

ラ・カペラ・レイアル・デ・カタルーニャ

テンベンベ・アンサンブル・コンティヌオ

ジョルディ・サヴァール(指揮) |

[CD1]

1. L’humanite est divisee en deux :

Les maitres et les esclaves.

Aristote (4e siecle avant JC), La Politique/Musique:

Percussions

2. Recit : 1444. Chronique de la decouverte

et de la conquete de la Guinee.

Musique : Kora et Valiha

3. Djonya (Introduction)

4. La Negrina / Gugurumbe - Mateo Flecha,

l’ancien &

Los Negritos - Son jarocho traditionnel

5. Vida ao Jongo (Jongo da Serrinha)/Lazir

Sinval (Bresil, tradition africaine)

6. Recit : 1505. Le roi Ferdinand le

Catholique ecrit une lettre a Nicolas de

Ovando.

Musique : Guitare (Romanesca)

7. Tambalagumba (Negrilla a 6 v. et bc.)/Juan

Gutierrez de Padilla (Mss. Puebla, 1657)

8. Velo que bonito (ou San Antonio) -

Chant sacre

Traditionnel (Pacifique, Colombie)

9. Manden Mandinkadenou - Chant de griot

Kasse Mady Diabate (Mali) (publie par

Carthage Music)

10. Recit : 1620. Les premiers esclaves

africains arrivent dans les colonies anglaises.

Musique : Valiha

11. Canto de Guerreiro (Caboclinho paraibano)

Traditionnel / Erivan Araujo (Bresil)

12. Kouroukanfouga (instr.) - Anonyme

(Mali)

13. Recit : 1657. Richard Ligon publie

Histoire Vraie et exacte de l’Ile de la

Barbade a Londres.

Musique : Percussions/Pedro Estevan

& Ze Luis Nascimento

14. Son de la Tirana: Mariquita, Maria

Traditionnel (Costa Chica de Guerrero,

Mexique)

15. Antoniya, Flaciquia, Gasipa (Negro

a 5)/Fray Filipe da Madre de Deus

16. Recit : 1661. Les Chatiments des

esclaves dans le 《Code de l’Esclavage de

la Barbade》.

Musique : Tambours tres lents

17. Sinanon Saran (Chant de griot)

[CD2]

18. Recit : 1685. Le 《Code Noir》 promulgue

par Louis XIV s’est impose jusqu’a 1848.

Musique : Kora et Oud

19. Les Indios: iFuera, fuera! iHaganles

lugar!

Roque Jacinto de Chavarria (1688-1719)

RBMSA, 238-239 (Cathedrale de Sucre, 1718)

20. Saai da casa (Ciranda)/Traditionnel

/ Escurinho (Bresil)

21. Recit : 1748. Montesquieu 《De l’esclavage

des negres》

Musique : Marimba

22. Vero (instrumental)/Anonyme (Madagascar)

23. El Torbellino/Traditionnel (Santander

de Quilachao, Norte Caucano, Colombie)

24. Gulumbe : Los coflades de la estleya

Juan de Araujo (1646-1712) RBMSA, 108

(La Paz, Fortun)

25. Recit : 1782. L’esclave Belinda

demande au Congres du Massachusetts

une pension en guise de reparation

apres une vie de labeur.

Musique : Oud

26. Sanjin (Chant de griot)

27. La Iguana (Son jarocho)/Traditionnel

(Veracruz, Mexique)

28. Recit : 1848. Decret sur abolition

de l’esclavage./Musique : Kora et Valiha

29. Tonada El Congo : A la mar me llevan

Anonyme, Codex Trujillo (Perou, Bolivie

s. XVIII), n 3.

30. Bom de Briga (Maracatu e Samba)

Traditionnel / Paolo Ro & Aguia

Mendes (Bresil)

31. Recit : 1963. Martin Luther-King

《Pourquoi nous ne pouvons pas attendre》.

Musique : Percussions

32. Dan Massa Woulanba

33. Guaracha : Ay que me abraso |

サヴァールが迫真の音楽による物語で描く人類最大の罪、奴隷制について

収録:2016年

人間が犯した最悪の罪、奴隷制。1444 年から1888

年、マリ、ブラジル、コロンビア、メキシコ、アメリカの国々を舞台に、音楽だから表現しうる、人々の感情という観点から、サヴァールが奴隷制という大きな問題を音楽で描きます。

サヴァールのチームに初めてアフリカのアーティストが加わり、さらなる深みと力をました音楽で、聴き手に迫ります。演奏会のもようをおさめたDVD(PAL)

つき。

※DVDはPAL方式のため、日本国内で販売されている機器では再生できない場合があります。

|

APARTE APARTE

|

|

|

カルロ・フランチェスコ・チェザリーニ(1665-1741):

作品集〜ローマ・カサナテンセ図書館所蔵の室内カンタータ集

・Filli, no’l niego, io dissi (La Gelosia),

per Soprano, 2 violini e basso continuo

・Gia gl’augelli canori (L’Arianna),

per Soprano e basso continuo

・Fetonte, e non ti basta, per Soprano

e basso continuo

・Penso di non mirarvi, per Soprano e

basso continuo

・V’e una bella tutta ingegno, per Soprano

e basso continuo

・Oh dell’Adria reina, per Soprano,

2 violini e basso continuo |

ステファニー・ヴァルネラン(ソプラノ)

ジョルジョ・タバッコ

(チェンバロ、指揮)

ラストレ |

バロック後期ローマの最重要作曲家の一人、チェザリーニ世界初録音のカンタータ集

録音:2016年5月

バロック後期ローマの最重要作曲家の一人、チェザリーニの作品集。1700-1717

年頃に作曲されたカンタータで、レチタティーヴォとアリアが交互に演奏される18

世紀初期のカンタータのスタイルで書かれています。どれも劇的な要素に満ちており、聴きごたえ十分。アカデミア・モンティス・レガリスの室内楽グループ、ラストレの颯爽とした伴奏も魅力です。 |

| |

AP 137

\2600→\2390 |

ベアトリス・ベリュによるリスト

リスト:作品集

・ダンテを読んで〜ソナタ風幻想曲 S.161/7

・バラード第1番 変ニ長調 S.170

・バラード第2番 ロ短調 S.171

・オーベルマンの谷 S.160/6

・コンソレーション S.172(全6曲) |

ベアトリス・ベリュ(ピアノ) |

豊かな詩情スイスのピアニスト、ベアトリス・ベリュによるリスト

録音:2016年4月12,13日、パリ/73’00’’

女優のように美しい容姿のスイスのピアニスト、ベアトリス・ベリュのアパルテ・レーベル第2

弾。ベリュは、1985 年ローザンヌ生まれ。ガリーナ・イヴァンツォヴァ、ブリジット・エンゲラー、ジョン・オコーナーに師事し、クレーメルやパールマンに認められてアンサンブルに参加するなど活躍しています。

リスト作品を集めた本CD では、大曲「ダンテを読んで」を始めとする超絶技巧作品も収録されておりますが、彼女の詩情豊かな表情に満ちた世界を堪能することができます。

ベアトリス・ベリュの旧譜 |

DORON

DRC 3068

\2400 →\2190 |

ベリュのシューマン:ソナタ集

シューマン:

ピアノ・ソナタ第1番 嬰ヘ短調 Op.11

ピアノ・ソナタ第2番 ト短調 Op.22

ピアノ・ソナタ第3番 ヘ短調 Op.14 |

ベアトリス・ベリュ(ピアノ) |

クレーメルも賞賛する若手ピアニスト、ベリュのシューマン:ソナタ集

録音:2010年9月23,24,25日 スイス、ラ・ショー=ド=フォン、72'30(デジパック仕様)

ベアトリス・ベリュによるシューマンのピアノ・ソナタ集。ギドン・クレーメルからも「素晴らしい才能」と賞賛されているベアトリス・ベリュは、1985

年、スイスのヴァレー州出身のピアニスト。録音時まだ20

代半ばという若いピアニストだが、ここでのシューマンは真正面から作品に踏み込んだ立派なもので、十分な手応えを感じさせてくれる。

|

|

Aparte

AP 100

\2600 →\2390 |

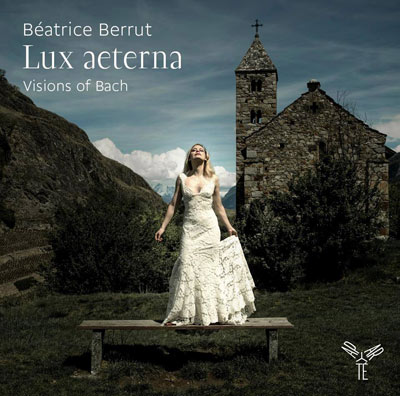

ベアトリス・ベリュ

ルクス・エテルナ〜バッハの幻影

(1)J.S.バッハ(ケンプ編):

シチリアーノ〜フルート・ソナタ第2番BWV1031より

(2)同(ジロティ編):アリア〜管弦楽組曲第3番BWV1068より

(3)同(ブゾーニ編):シャコンヌBWV1004

(4)同(ブゾーニ編):

コラール前奏曲〜来たれ、創り主にして聖霊なる神よBWV667/

目覚めよと呼ぶ声ありBWV645/

いざ来たれ、異教徒の救い主よBWV659/

今ぞ喜べ、愛するキリスト者よBWV734/

主イエス・キリスト、われ汝を呼ぶBWV639/

主なる神よ、いざ天の扉を開きたまえBWV617/

アダムの罪によりすべては失われぬBWV637/

アダムの罪によりすべては失われぬBWV705/

汝のうちに喜びありBWV615/

われらが救い主イエス・キリストBWV665

(5)ティエリー・エスケシュ:3つのバロック・エチュード

(6)同:二重の遊び |

|

ベアトリス・ベリュ(Pf)

【ベーゼンドルファー・コンサートグランド】 |

美貌のピアニスト、ベアトリス・ベリュが聴かせる超感動的バッハ編曲

録音:2014 年7 月24-26 日/フラジェ(ベルギー)/73’

00”

スイスのピアニスト、ベアトリス・ベリュ。これまでフーガ・リベラ・レーベル等から数枚のアルバムをリリースしていましたが、アパルテ・レーベルに初登場。

1985 年ローザンヌ生まれ。ガリーナ・イヴァンツォヴァ、ブリジット・エンゲラー、ジョン・オコーナーに師事し、クレーメルやパールマンに認められてアンサンブルに参加するなど活躍しています。

当アルバムはバッハ作品をピアノ用に編曲したものを中心に構成。特に嬉しいのはブゾーニが編曲したコラール前奏曲が10

曲すべて収められていること。ブゾーニの真摯な編曲は聴感以上にひどく難しいものですが、ベリュは余裕の技巧に快適なテンポで聴き惚れさせられます。ことにタルコフスキーが「惑星ソラリス」で使用した曲「主イエス・キリスト、われ汝を呼ぶBWV639」に基づく編曲は涙なしには聴けない深さに満ちています。

またジロティ編曲の「G 線上のアリア」の歌いまわし、ブゾーニ編曲の「シャコンヌ」の技巧と集中力いずれも驚き。ベーゼンドルファー・コンサートグランドが、「銀のタッチ」と称される彼女の響きをあますところなく発揮、ブゾーニやケンプがピアノでバッハを聴かせた意味を納得させてくれます。

フィル・アップは、以前ル・ゲと来日公演を行ったオルガニスト兼作曲家ティエリー・エスケシュのピアノ曲。バッハが現代に再現されます。

今回のアルバムのプロモーション映像。映画風になってて結構凝ってます。

https://www.youtube.com/watch?v=7iLUyvHJFNY&feature=player_detailpage

これはラフマニノフのピアノ協奏曲第2番の映像。

https://www.youtube.com/watch?v=x59uF4oiPJk&feature=player_detailpage

|

|

BONGIOVANNI BONGIOVANNI

|

|

|

チェロの新たな可能性を探求、

20世紀の刺激的な無伴奏作品集

ソッリマ:アローン

シャリーノ:Ai limiti della notte

ボセッリ:BOGA(世界初録音)

ヘンツェ:セレナーデ

ブリテン:ザッハーの主題

ライマン:チェロのためのSOLO

シュトックハウゼン:In Freundschaft |

パオラ・フレッタ(チェロ) |

録音:2016年3月/55’26’’

17 世紀にヴィオラ・ダ・ガンバに代わる楽器として広まったチェロ。その楽器特有の語法はバッハやボッケリーニの作品によってひとつの完成を見、そしてハイドン、シューマン、ブラームス、ドヴォルザークらの名作により更に大きな世界が拓かれました。そして一転、新たな視点からチェロを見つめた作品を収録したのが当アルバム。20

世紀に書かれた技術的にも表現的にも並外れた無伴奏音楽が、チェロの新たな可能性を掘り下げます。

世界初録音となるボセッリの「BOGA」はアルバム中で最も新しい作品。凄まじく技巧的でありながらも歌が滲み出てきます。またブリテンの「ザッハーの主題」はスイスの音楽家パウル・ザッハー(Sacher)の名前から取られた音列(Es-A-C-H-E-D)に基づく作品です。

|

EVIDENCE EVIDENCE

|

|

|

東洋と西洋の間に

・コミタス(1869-1935):鶴

・ショーソン(1855-1899):詩曲

・ヤナーチェク:ヴァイオリンとピアノのためのソナタ

変イ長調

・アンドレ・ホセイン(1905-1983):

キャラヴァン(タラ・カマンガル編曲)

・フィリップ・エルサン(b.1948):

南の歌、無伴奏ヴァイオリンのための6つの小品

・バルトーク(1881-1945):ルーマニア民俗舞曲

・ドビュッシー(1862-1918):ヴァイオリン・ソナタ

ト長調 |

ヴィルジル・ブテリ=タフト(ヴァイオリン)

ギョーム・ヴァンサン(ピアノ) |

炎のヴァイオリニスト、ヴィルジル・ブテリ=タフト

ヴァイオリン/モンタニアーナ「ex Regis

Pasquier」ヴェニス、1742年製

録音:2016年6月

繊細かつ熱い音色のヴァイオリン奏者、ヴィルジル・ブテリ=タフトのデビューCD。パリに学んだ後、ハンガリー、そしてイギリスで研鑽を積んだ彼は、2015

年から、イレーヌ・デュヴァルとデュオ「La

Rose and Reseda」を組んで活動しています。今後、カーネギー・ホールやウィグモア・ホールでの演奏会も予定されている注目株。「熱い感情」と評された彼の音色は熱さをたたえながらも端正なもの。

このディスクでは、「東洋と西洋の間に」と題し、様々な地域の音楽に影響を受けた作品をミステリアスに奏でています。

|

.

ONYX ONYX

|

|

|

ペトレンコのエルガー第2弾!交響曲第2番収録!

エルガー:

交響曲第2番変ホ長調 Op.63/

ミーナ/カリッシマ/朝の歌 |

ワシリー・ペトレンコ(指揮)

ロイヤル・リヴァプール・フィル |

ワシリー・ペトレンコのエルガー第2弾!

2006年9月にワシリー・ペトレンコを首席指揮者(Principal

Conductor。2009年9月からはChief Conductor)に迎え、世界を舞台に快進撃を続ける英国の名門オーケストラ、ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団。

チャイコフスキーの交響曲全集(ONYX 4150、ONYX

4162)で更なる注目を集めたペトレンコ&RLPOのONYX第5弾は、エルガー・プロジェクトの続編、交響曲第2番と管弦楽のための小品集が登場!

ラフマニノフやチャイコフスキー、ショスタコーヴィチなどロシア音楽の演奏がクローズアップされることの多いペトレンコ&RLPOですが、イギリスを中心とするヨーロッパでは現代最高峰の"エルガリアン"とも称されており、前作「交響曲第1番(ONYX

4145)」も高い評価を得ています。

今、最も勢いのある若き巨匠の筆頭格ワシリー・ペトレンコと、英国最古のオーケストラの1つであるRLPOのエルガー・プロジェクトにご期待ください!

エルガー・プロジェクト第1弾"交響曲第1番" |

|

|

ペトレンコ&RLPO、

エルガー・プロジェクト第1弾は"交響曲第1番"!

エルガー:

交響曲第1番変イ長調 Op.55/序曲《コケイン》

Op.40 |

ワシリー・ペトレンコ(指揮)

ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団 |

ペトレンコ&ロイヤル・リヴァプール・フィル!エルガー・プロジェクト第1弾は"交響曲第1番"!

ペトレンコ&RLPO!新譜はエルガー!

2006年9月、ワシリー・ペトレンコの首席指揮者(Principal

Conductor。2009年9月からはChief Conductor)就任を機に、一気にその存在感を高めた英国で最も長い歴史を持つ名門ロイヤル・リヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団。

ラフマニノフやチャイコフスキー、ショスタコーヴィチなどロシア音楽の演奏がクローズアップされることの多いペトレンコ&RLPOだが、イギリスを中心とするヨーロッパでは現代最高峰の"エルガリアン"と称されるなど絶大な評価を得ており、満を持して登場となる「交響曲第1番」のレコーディングに懸かる期待の大きさは計り知れない。

今最も勢いのある若き巨匠の筆頭格ワシリー・ペトレンコと、英国最古のオーケストラの1つであるRLPOのエルガー・プロジェクト。堂々のスタートです!

|

|

| . |

|

|

カナダの天才ジェームズ・エーネス「クロイツェル・ソナタ」登場!

ベートーヴェン:

ヴァイオリン・ソナタ第6番イ長調 Op.30-1

ヴァイオリン・ソナタ第9番イ長調 Op.47《クロイツェル》 |

ジェームズ・エーネス(ヴァイオリン)

アンドルー・アームストロング(ピアノ) |

天才エーネスのソナタ集第3弾は、ベートーヴェン!

「地球上に存在する完璧なヴァイオリニストの1人」(英デイリー・テレグラフ紙)など圧倒的評価を受けているカナダのヴィルトゥオーゾ・ヴァイオリニスト、ジェームズ・エーネス。エーネスが長年コンビを組むアンドルー・アームストロングとのデュオによるヴァイオリン・ソナタ集第3弾は、ベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタ集が登場!

美しく内観的な第6番と、勇ましく劇的な第9番「クロイツェル」。元々第6番の終楽章であったものが第9番のフィナーレに転用されるなど関連性を持ち、ともにイ長調でありながら異なったムードを持つ2つの作品の姿を、天才エーネスが鮮やかに描いてくれることでしょう。

先日案内が来たエーネスの伝説の名演 |

ONYX 4164

(2CD/特別価格)

\4000 →\3690 |

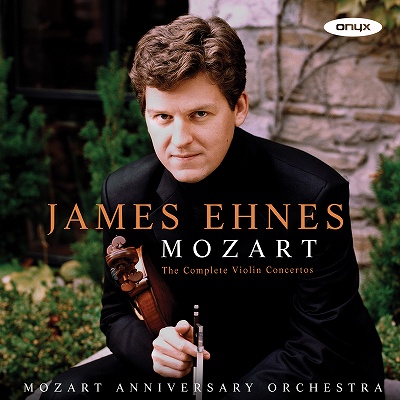

同曲屈指の名演・・・ひょっとしたら「最高の名演」かもしれない

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲全集

ヴァイオリン協奏曲

第1番変ロ長調 K.207/第2番ニ長調 K.211/

第3番ト長調 K.216/第4番ニ長調 K.218/

第5番イ長調 K.219《トルコ風》/

アダージョ ホ長調 K.261/

ロンド 変ロ長調 K.269(261a)/ロンド ハ長調

K.373 |

ジェームズ・エーネス(ヴァイオリン)

モーツァルト・

アニヴァーサリー・オーケストラ |

カナタ放送協会のレーベルCBC。

今はほとんど活動していない。

今回のエーネスのモーツァルトはこのCBCからリリースされていて、店主の大推薦アルバムだった・・・が、残念ながらオークションの異常高騰価格以外では入手することはできなかった。

それが今回ONYXから復活発売されることになったわけである。

(当時のコメントから)

すごかった。

正直、ここまでとは思わなかった。

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲全集・・・。

もちろん数々の名演名盤がひしめく。

・・・しかし店主としてはどの演奏も若きモーツァルトに翻弄されて、もうひとつ核心に迫れず撤退している演奏が多かった。というか、この曲の核心を突くことなど人間には不可能と思っていた。

しかし・・・エーネス・・・かなり近い。

この天衣無縫さと、湧き出る天才的感性。

これがモーツァルトのヴァイオリン協奏曲。カデンツァも素敵。

すべてにおいてモーツァルトと感性がシンクロしているような気がする。

真の天才だけがなせる業ということか。

|

|

|

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

<メジャー・レーベル>

<国内盤>

.

若林工房 若林工房

|

|

|

イリーナ・メジューエワ

京都リサイタル2016(ショパン・リサイタル)

ショパン:

幻想即興曲作品66

マズルカハ長調作品24-2

アンダンテ・スピアナートと

華麗なる大ポロネーズ作品22

マズルカロ短調作品33-4

ワルツ変イ長調作品42

スケルツォ第3番嬰ハ短調作品39

ピアノ・ソナタ第3番ロ短調作品58

マズルカヘ短調作品68-4 |

イリーナ・メジューエワ

(ピアノ-1925年製

ニューヨーク・スタインウェイ) |

まさに「一期一会」。確信にみちた解釈を名器ヴィンテージ・スタインウェイの輝かしいサウンドで!京都リサイタル2016(ショパン・リサイタル)イリーナ・メジューエワ

録音:2016 年9 月29 日、京都コンサートホール〈アンサンブルホールムラタ〉におけるライヴ録音

STEREO / 24-Bit & 96kHz 録音、発売元:若林工房

メジューエワによる恒例の京都リサイタル・シリーズ、2016年は得意とするオール・ショパン・プログラム。いずれもホール・セッション録音の存在するレパートリーですが、ライヴでのテンションの高さと燃焼度はやはり格別。まさに「一期一会」と呼ぶにふさわしい演奏が展開されています。確信に満ちた解釈を名器ヴィンテージ・スタインウェイ(1925年ニューヨーク製、CD135)による輝かしいサウンドでお楽しみください。

ライナーノートより

「彼女の弾くショパンを愉しむということは、イリーナ・メジューエワというひとりのアーティストが、日本を愛し日本を学ぶことによって辿り着いた、多元的な世界観との遭遇である。ロシアの縦糸と日本の横糸が見事に絡み合い、睦み合って出来上がったこの極上の織物とは、まさに私たち日本人が心から味わうことのできる最高の贅沢であり、またどこか誇らしげなホンモノとの出会いとも言うべきものなのである。」(村中大祐)

|

299MUSIC 299MUSIC

|

|

|

■スパニッシュ・プログレッシヴ・バロック〜

メディオ・レジストロ

1. カバニーリェス:第2旋法による足鍵盤付きティエント(11’24”)

2. コレア・デ・アラウホ:

第4旋法によるティエント(第15番)(4’15”)

3. オルティス+カベソン:フォリアス(5’09”)

4. カバニーリェス:第一旋法によるガリャルダス(3’27”)

5. コレア・デ・アラウホ:

ソプラノの分割ストップのための第7旋法による

5番目のティエント(第29番)(3’57”)

6. アギレラ・デ・エレディア:

パンジェ・リングァによる3 声部曲(2’04”)

7. カバニーリェス:第5旋法による戦いのティエント(4’04”)

8. カベソン:ラ・アルタの定旋律による3声部曲(2’59”)

9. カバニーリェス:第5旋法によるトッカータ(2’18”)

10. カバニーリェス:

第一旋法による両手のためのティエント・リェーノ(3’56”)

11. アギレラ・デ・エレディア:

第8旋法による戦いのティエント(5’03”)

12. カバニーリェス:

第1旋法によるパッサカーリェス[オルガン・ソロ]

(5’47”)

13. カベソン:パバーナ・イタリアーナ(4’24”)

14. アギレラ・デ・エレディア:

第4旋法によるティエント・リェーノ(6’37”)

15. カバニーリェス:第1旋法によるパッサカーリェス(2’41”)

Bonus Track:

16.(ボーナス・トラック)コレア・デ・アラウホ:

ソプラノの分割ストップのための第

10 旋法によるティエント(第36番)(4’06”)

※編曲:古橋潤一(12以外) |

メディオ・レジストロ Medio Registro

【古橋潤一(リコーダー)

1, 3-5, 7-9, 11, 13-16/

川久保洋子(ヴァイオリン)

1-7, 10, 11, 13-15/

渡邉さとみ(ヴァイオリン)

1-7, 10, 11, 13, 15/

西沢央子(チェロ)

1-7, 9-11, 13-16/

西澤誠治(ヴィオローネ)

1-3, 6, 7, 10, 11, 14-16/

能登伊津子

(オルガン&

ルネサンス・ハープ)

1-16/

岩村茜(パーカッション)

1, 4, 7, 9, 11, 13, 15/

濱元智行(レク&フレームドラム)

3, 11, 13 】

[スペシャル・ゲスト]

中野哲也

(ヴィオラ・ダ・ガンバ)16 |

光と影が万華鏡のように重なりあうバロック時代の“エスニック・フュージョン”

製造・発売元:Recording Laboratory, LLC.

Total time 73’16

光と影が万華鏡のように重なりあうバロック時代の“エスニック・フュージョン”

古橋潤一(リコーダー)・西沢央子(チェロ)・能登伊津子(オルガン)を中心に、古楽界の第一線で活躍するプレーヤーが集まったアンサンブル「メディオ・レジストロ」が、最も得意とするバロック期のスペイン音楽をとりあげたアルバム。カベソン、アラウホら「黄金世紀」を彩った作曲家たちによる優れたオルガン作品を、オリジナルのアレンジでアンサンブル作品として蘇らせている。エスニックなテイスト溢れるサウンドは、スペインのバロック音楽の先進性を改めて教えてくれる。

※ボーナス・トラックとして、2015 年に亡くなったヴィオラ・ダ・ガンバ奏者、中野哲也が参加したアラウホの作品を収録。

◎メディオ・レジストロ Medio Registro

古橋潤一(リコーダー)

桐朋学園大学古楽器科卒業、同研究科修了。リコ−ダ−を花岡和生、山岡重治、吉澤実、濱田芳通の各氏に師事。ドルツィアンを堂阪清高、ヨセフ・ボラースの各氏に師事。室内楽を有田正広、故・本間正史、有田千代子、故・中野哲也、の各氏に師事。第30

回ブル−ジュ国際古楽コンク−ル入選。日本の主要古楽器アンサンブルのメンバーとして音楽祭、演奏会に出演。CD

等の録音にも参加している。また、1997 年にはアントネッロ・エディトーレを設立、17

世紀の楽譜の出版も手掛けている。現在、「メディオ・レジストロ」主宰。桐朋学園大学古楽器科非常勤講師。

川久保洋子(ヴァイオリン)

桐朋学園大学音楽学部、東京藝術大学大学院古学科修士課程修了。フランス国立リヨン高等音楽院古学科および室内楽科修士課程修了。2007

年プレミオ・ボンポルティ国際コンクール、バロックヴァイオリン部門第4位。09

年ブルージュ国際古楽コンクール室内楽部門優勝(Ensemble

Les Timbres)。14 年初録音CD「ラモー クラヴサン・コンセール全曲」はフランスのDiapason

誌で金賞(Diapason d’or)を受賞。フランスを中心にヨーロッパ各地で、オーケストラだけではなく室内楽奏者としても幅広く活躍中。

渡邉さとみ(ヴァイオリン)

桐朋学園大学、同大学研究科終了。卒業後バロックヴァイオリンを始め、若松夏美氏に師事。カタルーニャ州立音楽院にてマンフレード・クレーマーに師事。パリ市立音楽院にてパトリック・ビスムットに師事し、栄誉付全員一致の最高位にて卒業。「アンブロネ・バロックアカデミー」や「モーツァルト・アカデミー」にコンサートミストレスとして参加。現在フランスにて「レ・ザール・フロリサン」「オルフェオ55(歌・指揮ナタリー・シュトゥッツマン)」「アンサンブル・ピグマリオン」他、オーケストラやアンサンブルにて演奏活動を行う。

西沢央子(チェロ)

東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校を経て東京藝術大学音楽学部器楽科を卒業。これまでにチェロをヴァーツラフ・アダミーラ、三木敬之、レーヌ・フラショの各氏に師事。オルガンを鈴木雅明氏に師事。大学在学中はバッハ・カンタータクラブに所属し小林道夫氏の薫陶を受ける。現在はチェロ、ヴィオローネ奏者として国内外の演奏会、録音に参加している。「メディオ・レジストロ」「コントラポント」メンバー。東京学芸大学非常勤講師。

西澤誠治(ヴィオローネ)

札幌市出身。東京藝術大学音楽学部卒業、及び大学院修了。コントラバスを林雄一氏、故

江口朝彦氏に、室内楽を巌本真里弦楽四重奏団に師事。東京シティ・フィルを経て、現在、読売日本交響楽団に所属、首席奏者も務めた。モダンのみならず、古楽の分野での活躍も著しく、「バッハ・コレギウム・ジャパン」の海外ツアーや数々の録音にも参加。「オーケストラ・リベラ・クラシカ」創立メンバー。ウィーン式調弦の研究家でもあり、最近ではロベルト・アバド指揮東京シティ・フィルとモーツァルトの「この麗しき御手と瞳のために」K.612

を共演した。

能登伊津子(オルガン&ルネサンス・ハープ)

桐朋学園大学音楽学部ピアノ科卒業、グレゴリオ音楽院オルガン本科卒業、同専攻科卒業。オルガンを鈴木雅明、岩崎真実子の各氏に師事。1994

年白川イタリアオルガン音楽アカデミーにおいてピストイア賞受賞、翌年イタリアピストイアオルガン音楽アカデミーに招待される。同アカデミーにおいてL.F.タリアヴィーニ、J.L.ウリオールの各氏に師事。1998

年スペイン政府より奨学金を得てダローカ国際古楽セミナーに参加。現在、オルガン、チェンバロ、ルネサンス・ハープ奏者として、数多くの演奏会、CD

録音に参加している。「メディオ・レジストロ」メンバー。

岩村茜(パーカッション)

桐朋学園大学音楽学部打楽器専攻卒業。桐朋オーケストラ・アカデミー研修課程修了。打楽器を佐野恭一、安江佐和子、鷹羽香緒里、宮本典子、塚田吉幸、宮崎泰二郎の各氏に師事。2011

年バイロイト国際青年芸術祭に参加。フリーランスの打楽器奏者として、オーケストラや室内楽などの分野で活動している。

濱元智行(レク&フレームドラム)

バリ・ガムラン、パーカッション奏者。大学時代にガムランと出会い、バリ島への渡航を重ね研鑽を積む。ガムランを皆川厚一、パーカッションを和田啓に師事し、現在「滞空時間」やバリ・ガムラン古典グループ「SIDHA

KARYA」、YOSHIMI(boredoms)、ヨシダダイキチ(シタール奏者)、秋田ゴールドマン(soil

& “pimp” sessions)との即興ユニット「SAICO

BAB」などで活躍中。民族音楽や古典という枠にとらわれず、様々なジャンルのアーティストと共演し、高い評価を得ている。

中野哲也(ヴィオラ・ダ・ガンバ)

1955 年東京に生まれる。10 歳の頃からギターを肥後満雄氏に師事。その後次第にリュート音楽を中心とした古楽への興味がつのり、日本大学鶴ケ丘高校音楽科リュートコースに入学する。ルネサンス及びバロック・リュートを濱田三彦氏に師事。日本大学芸術学部へ進学後、ヴィオラ・ダ・ガンバを大橋敏成氏に師事。氏との一連のデュエットの演奏会を通してこの楽器に精通してゆくなか、「オトテール・アンサンブル」の創立メンバーとして抜擢される。自身のリサイタル、NHK

フレッシュコンサートのほか、東京を中心に全国各地での演奏、講習会など、幅広い音楽活動を展開。1989

年度村松新人音楽賞受賞。桐朋学園大学古楽器科非常勤講師を務めた。

|

<映像>

BONGIOVANNI(映像) BONGIOVANNI(映像)

|

AB 20033

(DVD)

\5800 |

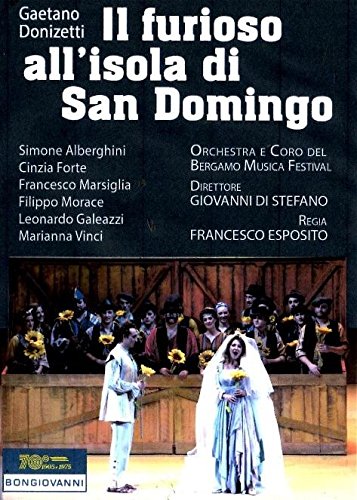

ドニゼッティ:歌劇『サン・ドミンゴ島の狂人』 |

シモーネ・アルベルギーニ(カルデーニオ)

チンツィア・フォルテ(エレオノーラ)

フランチェスコ・マルシリア(フェルナンド)

フィリッポ・モラーチェ(カイダマ)

レオナルド・ガレアッツィ(バルトロメオ)

マリアンナ・ヴィンチ(マルチェッラ)

ジョヴァンニ・ディ・ステファノ(指揮)

ベルガモ音楽祭管弦楽団&合唱団 |

上演の少ないドニゼッティのオペラ・セミセリア、2013年ライヴ映像

ファビオ・タルターリ(合唱指揮)、フランチェスコ・エスポシト(演出)

収録:2013年10月/ベルガモ、ドニゼッティ劇場/16:9、NTSC、リージョン:All、字幕:伊・英、125’00’’

『サン・ドミンゴ島の狂人』は1833 年にローマで初演され、ヨーロッパ中に人気が広まる成功作となりました。しかしその後しばらく忘れられていた作品でもあり、1958

年に復活上演されましたが、以降も取り上げられる機会はあまりありません。

貴重な2013 年の上演を収録した映像の登場です。

妻に裏切られ気が狂ってしまったカルデーニオは、サン・ドミンゴ島で療養中。そこへ自らの行いを後悔した妻エレオノーラが訪れます。カルデーニオはすぐに正気を取り戻せないものの、最後は無事に結ばれハッピーエンド、という物語です。 |

新書館(映像)

|

DD16 1206

(DVD)

\4500+税 |

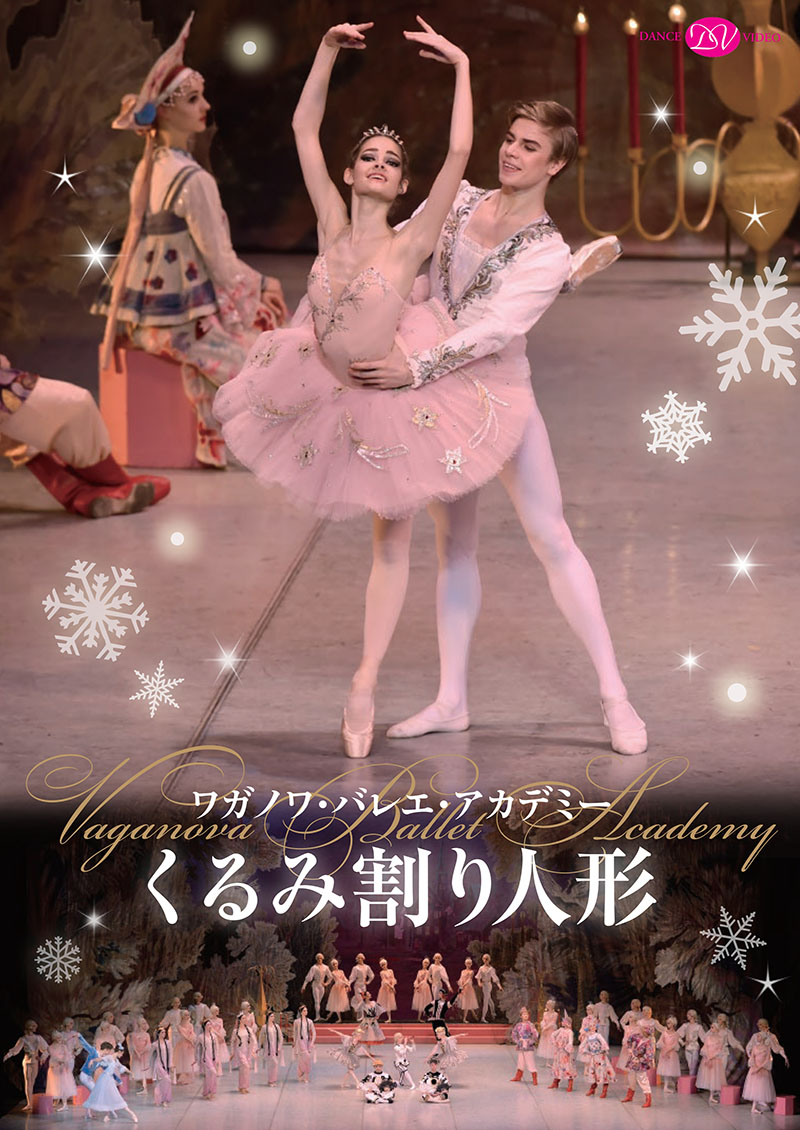

ワガノワ・バレエ・アカデミー

「くるみ割り人形」全3幕

エピローグ付(2016年版) |

マーシャ/プリンセス:エレオノーラ・セヴェナルド

くるみ割り/王子:パヴェル・オスタペンコ

マーシャ:アンナ・シャローワ

ドロッセルマイヤー:ワディム・シローチン

ねずみの王様:セルゲイ・オスミンキン ほか、

ワガノワ・バレエ・アカデミー |

多くのスターを輩出してきたワガノワ・バレエ・アカデミーの“いま”がここに!2016

年オーチャードホールで収録された「くるみ割り人形」

音楽:ピョートル・I・チャイコフスキー/振付:ワシリー・ワイノーネン/芸術監督:ニコライ・ツィスカリーゼ/2016年1月22日 Bunkamuraオーチャードホール/カラー、約100分

ロシアの名門、ワガノワ・バレエ・アカデミー2016

年来日公演の映像がDVD で登場。

王子役はドキュメンタリー「バレエに選ばれた子どもたちの8

年間」にも登場するパヴェル・オスタペンコ。多くのスターを輩出してきたワガノワ・バレエ・アカデミーの“いま”

が収録された見逃せない内容です。 |

|

1/11(水)紹介新譜

<メジャー・レーベル>

.

WARNER WARNER

|

9029588855

(CD+DVD)

\2500→\2290 |

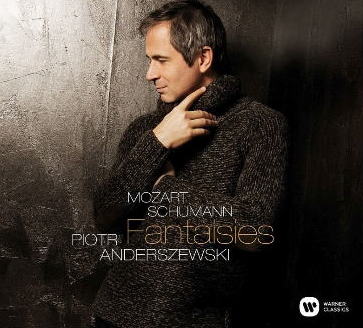

アンデルシェフスキ新録音

1. モーツァルト:幻想曲 ハ短調 K.475

2. モーツァルト:ピアノ・ソナタ第14番ハ短調

K.457

3. シューマン:幻想曲 ハ長調 Op.17

4. シューマン:創作主題による変奏曲 変ホ長調

WoO.24

「祖国ポーランドの良き時代」という内容のドキュメンタリーDVD付 |

ピョートル・アンデルシェフスキ(ピアノ) |

2006年7月(1,2)、2013年4-5月(3)、2015年5月(4)、ワルシャワ・フィルハーモニック・ホールでのセッション録音

今日最も独自の活動を展開しているピアニストの1人、アンデルシェフスキは天才肌のピアニストとして早くから注目され、グールドなどクラシック音楽の映像作家として名高いモンサンジョン監督によりすでに2度ドキュメンタリー作品の対象にもなっています。

今回のアルバムは、シューマンの『幻想曲』を中心としたもので、アンデルシェフスキは

「私はソナタ、およびソナタ形式の意味にはとてもこだわりがあり、勉強もしてきました。そして、この『幻想曲』をソナタと呼ぶべきではない、と考えます。

作曲家自身も最終的にそのようなタイトルをつけていません。長めの第1楽章があり、3つの楽章からなることから表面的にとらえてソナタとする向きがあるのかもしれませんが、私からすると決してピアノ・ソナタではありません。でも、偉大な天才による傑作であることには変わりありません」

と語っています。

この曲に組み合わせる作品を様々に演奏・録音を行いましたが、アンデルシェフスキは納得がいきませんでした。

ですが2006年に録音しておいた「モーツァルト」の演奏が、最高の組み合わせと考え、このプログラムに決定したのです。

いずれの作品もこまやかな響きを美しく聴かせる奏法で、完璧なるテクニックながら実に自然でのびやかな演奏となっています。

36分の『祖国ポーランドの良き時代』といった内容のドキュメンタリーDVD付。

|

| |

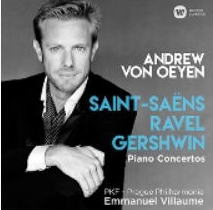

9029590848

\2500 |

アンドリュー・フォン・オーエン(ピアノ)/

ラヴェル:ピアノ協奏曲ト長調

サン=サーンス:ピアノ協奏曲第2番ト短調

ガーシュウィン:第2ラプソディ

マスネ:タイスの瞑想曲 |

アンドリュー・フォン・オーエン(ピアノ)

プラハ・フィルハーモニア

エマニュエル・ヴィヨーム(指揮) |

2015年8月、プラハ、チェコ放送スタジオでのセッション録音

カリスマ性あふれるピアノ界の貴公子、アンドリュー・フォン・オーエンが、ワーナーより発売となります。

5歳よりピアノを始め10歳でオーケストラと協演、17歳でエサ=ペッカ・サロネン指揮のロサンジェルス・フィルと協演。他、フィラデルフィア響、アトランタ響、サンフランシスコ響、ニューメキシコ響、セントルイス響、シアトル響、シンガポール響等と協演。

ジュリアード音楽院では、ハーバート・ステッシン、ジェローム・ローヴェンタールに師事し、アルフレート・ブレンデルやレオン・フライシャーの教えも受けています。

彼の演奏はナショナル・パブリックラジオでも度々放送され、同放送の番組「パフォーマンス・トゥデイ」にもゲストとして招かれています。現在はニューヨークとパリに居を構え演奏活動を続けています。

今回のこの録音では、贅沢な完璧さと難なく弾きこなすテクニックのは当然のこと、作品のロマンティックな雰囲気に溺れることなく、力強い指使い、自由さと情緒的な豊かさを上手に組み合わせ、活き活きと演奏されています。

|

| |

9029588018

\2500→\2290

|

ベアトリーチェ・ラナ(ピアノ)

J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV.988 |

ベアトリーチェ・ラナ(ピアノ) |

2016年11月、ベルリンでのセッション録音

ベアトリーチェ・ラナは、1993年にイタリアの音楽一家に生まれ、4歳から音楽の勉強を始めます。

9歳の時にバッハのヘ短調協奏曲のソリストとしてオーケストラと共演し、12歳の時には非常に早熟な才能を認められ、イタリアの権威ある奨学金を授与されました。

2011年のモントリオール国際コンクールに入賞、2013年6月にはヴァン・クライバーン国際コンクールで2位賞と聴衆賞を獲得。これが彼女の知名度を決定的にしました。

2015年、パッパーノ指揮による《チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番、プロコフィエフ:ピアノ協奏曲第2番》のワーナーからの第1弾デビュー盤は、世界各国で高評価を得ています。

今回の第2弾は、あえて名演奏の多い『バッハ:ゴルトベルク変奏曲』を選んだところに、彼女の野心が感じられます。

繊細な主題のアリア、鮮やかでアグレッシブ、リリカルさ、小気味よく、考え抜かれたリズムの崩しが、『バロック+モダン・ピアノ』という最先端の演奏とも感じられるはずです。

|

| |

9029588822

\2500 |

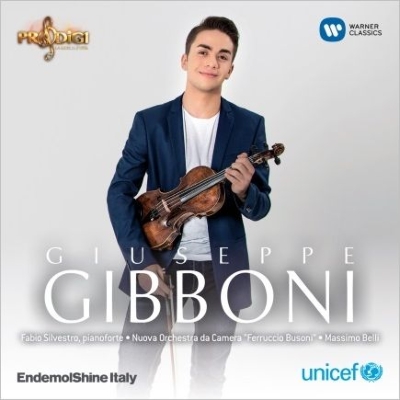

ジュゼッペ・ギボーニ/プロディジー

サラサーテ:カルメン幻想曲

ディニク/ハイフェッツ編:ホラ・スタッカート

リムスキー=コルサコフ/ハイフェッツ編:熊蜂の飛行

モリコーネ:『ニュー・シネマ・パラダイス』〜愛のテーマ

タルティーニ:『悪魔のトリル』〜第1楽章

ヴィヴァルディ:四季〜『冬』第2楽章

パガニーニ:カプリース第1,5,24番

バカロフ:『イル・ポスティーノ』〜メインテーマ

パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第2番ロ短調

Op.7〜

第3楽章『鐘のロンド(ラ・カンパネッラ)』

ピアソラ:オブリヴィオン(忘却)

ハチャトゥリアン:剣の舞

ニーノ・ロータ:『ゴッドファーザー』〜メインテーマ

シューベルト/ハイフェッツ編:アヴェ・マリア

D.839

ニコラ・ピオヴァーニ:『ライフ・イズ・ビューティフル』〜メインテーマ |

ジュゼッペ・ギボーニ(ヴァイオリン)

ファビオ・シルベストロ(ピアノ)

フェルッチョ・ブゾーニ新室内管弦楽団

マッシモ・ベッリ(指揮) |

2016年10月、ベルナレッジョ、バルトークスタジオ&トリエステ、カーサ・デッラ・ムジカでのセッション録音

ジュゼッペ・ギボーニは、15歳にして多くの国際コンクールの優勝しているヴァイオリニストです。

彼はまたクレモナの名門シュタウファー・アカデミーに参加し、サルヴァトーレ・アッカルドによって最高賞を受賞。2015年にイタリアで行われた「プロディジー(若いクラシックの芽を見つけ出す番組)」にて優勝しています。

サン・レーモ音楽祭で、彼はサラサーテとパガニーニに焦点を当てたプログラムによるコンサートで「テクニックはもちろん、叙情性の高いドラマとその音楽的瞬間の絶妙さ」と大絶賛されました。

そのコンサートの再現としてセッション録音したものです。

|

| . |

9029591956

\2500→\2290 |

レ・ヴァン・フランセ/管楽器のスーパースター軍団によるベートーヴェン

ベートーヴェン:

オーボエ、クラリネットとバスーンのための三重奏曲ハ長調

op.87

ピアノとフルート、バスーンのための三重奏曲ト長調

WoO.37

「ドン・ジョヴァンニ」の「お手をどうぞ」の主題による変奏曲

WoO.28

ホルン・ソナタ ヘ長調 op.17

クラリネットとバスーンのための二重奏曲変ロ長調

WoO.27-3 |

レ・ヴァン・フランセ

エマニュエル・パユ(フルート)

フランソワ・ルルー(オーボエ)

ポール・メイエ(クラリネット)

ラドヴァン・ヴラトコヴィチ(ホルン)

ジルベール・オダン(バソン)

エリック・ル・サージュ(ピアノ) |

2016年1月、4月、ミュンヘン、バイエルン・ミュージック・スタジオでのセッション録音

管楽器のスーパースター軍団によるベートーヴェン作品集。レ・ヴァン・フランセは、クラリネットのポール・メイエが中心となって結成された管楽アンサンブル。

メンバーはフルートのエマニュエル・パユ、オーボエのフランソワ・ルルー、ホルンのラドヴァン・ヴラトコヴィチ、バソン(バスーン)のジルベール・オダン、ピアノのエリック・ル・サージュ、そしてメイエの6人から成り、メンバー全員が超一流のソリストでもあります。

いわば管楽器のドリーム・チーム。

レ・ヴァン・フランセの名を冠する以前に主要メンバーが参加した『プーランク:室内楽曲全集』(1999年

RCA)は、同年のレコード・アカデミー賞大賞を獲得。それ以前からもメンバーは共演を重ねており、とりわけル・サージュ、パユ、メイエが主宰するサロン・ド・プロヴァンス国際室内楽音楽祭「ミュジーク・ア・ランペリ」では、ほとんどのメンバーが創設当初から20年以上にわたり同じステージに上っています。

世界最高の管楽器の妙技をお聴きください。

|

| |

2564650656

\2500→\2290 |

セクエンツァ〜近現代無伴奏ヴァイオリンのための作品集

イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第6番ホ長調

Op.27-6

ビャーネ・ブルースタ:独奏ヴァイオリンのためのイベント組曲

(1937)

バツェヴィチ:独奏ヴァイオリンのためのソナタ

(1958)

ペンデレツキ:独奏ヴァイオリンのためのカデンツァ

(1987)

ベリオ:独奏ヴァイオリンのためのセクエンツァVIII

(1976)

トーマス・ヤクブ・オパルカ:独奏ヴァイオリンのためのフィルダレニエ

(2014)

ダリウシュ・プシビルスキ:独奏ヴァイオリンのためのアップ

(2015) |

ヤヌシュ・ヴァヴロウスキ(ヴァイオリン) |

たっぷりとした美音というのではなく、もっと繊細で、かつ、ねっとりと絡みつく音。強く駆け抜けていくのではなく、心の隙間を見つけて吹き抜けていくような風の音。

そんなイメージを喚起させるヤヌシュ・ヴァヴロウスキのヴァイオリンは、聴き手を深く神秘的な音の森へと誘います。彼は以前、ポーランドの「CD

ACCORD」から目も覚めるようなパガニーニの『24のカプリース』をリリースしていた若手ヴァイオリニストです。

1982年、ポーランドのコニン生まれ。6歳からヴァイオリンを始め、ワルシャワ音楽院を優秀な成績で卒業。数多くの国際コンクールの入賞歴を持ち、世界中のオーケストラとも共演しています。最近ではザコパネ国際室内楽音楽祭「ハイツミュージック」の芸術監督を務め、またワルシャワのショパン音楽大学の講師も務めています。

ワーナーからの2枚目のこのアルバムでは、近現代の無伴奏ヴァイオリンのための作品を録音。バッハに触発されて書いた近現代の作品を並べた構成で、確かな技巧に裏打ちされた美しく儚い音の粒が、奥深き魅力を描き出していきます。

|

| . |

9029592465

\2500→\2290 |

アリソン・バルサム/ジュビロ〜バロック、トランペット・クリスマス

1.ファッシュ/E.H.タール校訂:トランペット協奏曲ニ長調

FWV.L:D1

2.J.S.バッハ:甘き喜びのうちに BWV.729

3.J.S.バッハ:我が魂は主をあがめ BWV.648

4.トレッリ/E.H.タール校訂:弦楽とトランペットのためのソナタ

G.1

5.J.S.バッハ:ただ愛する神の摂理にまかす者

BWV.647

6.J.S.バッハ:主よ、人の望みの喜びよ

7.J.S.バッハ:われいずこにか逃れ行かん BWV.646

8.コレッリ/サイモン・ライト編:合奏協奏曲

Op.6-8『クリスマス協奏曲』

9.J.S.バッハ:われらとともに留まりたまえ

BWV.649

10.J.S.バッハ:目覚めよと呼びわたる物見の声

BWV.645

11.J.S.バッハ:主を頌めまつれ BWV.650 |

アリソン・バルサム

(ナチュラル・トランペット:1,4,8

モダン・トランペット:2,3,5-7,9-11)

スティーヴン・クレオバリー(オルガン:2,3,5,6,9-11)

ケンブリッジ・キングズ・カレッジ合唱団(11)

エンシェント室内管弦楽団(1,4,8)

パヴロ・ベズノシウク(リーダー:1,4,8) |

世界的トランペット奏者のひとりアリソン・バルサム。

彼女の最新アルバムは、トランペットで奏でるクリスマスの音楽集。

モダン楽器とともに、バロック・トランペットでの演奏や録音も精力的におこなっているアリソン・バルサムは、このアルバムでも、一部の曲をナチュラル・トランペット(バルブのないバロック期のトランペット)で演奏。

コレッリ、トレッリによる「クリスマス協奏曲」、ファッシュの「トランペット協奏曲」やJ.S.バッハのコラール、クリスマス・キャロル。

透明感あふれるバルサムのトランペットが、オリジナル楽器によるオーケストラや、オルガン伴奏、キングズ・カレッジ合唱団とともに繰り広げる名曲の数々は、クリスマスを彩るにぴったりな、敬虔かつ幸福感に満ち溢れたものとなっています。

これは下の「イタリアの協奏曲集」のプロモーション・ビデオ。気持ちよさそうに颯爽と吹いてます。

https://youtu.be/ds_5cLu4FUk

|

| . |

2564627679

\2500→\2290 |

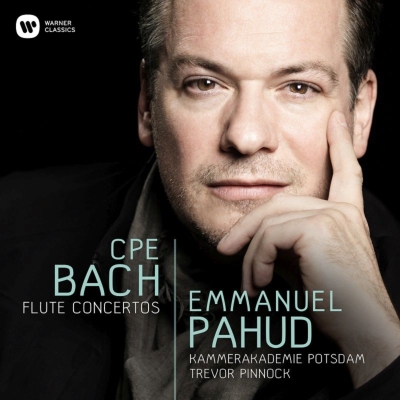

エマニュエル・パユ(フルート)/

ピノック&カンマーアカデミー・ポツダム

C.P.E.バッハ:

フルート協奏曲イ短調 Wq.166, H430

フルート協奏曲ト長調 Wq.169, H445

フルート協奏曲ニ短調 Wq.22, H425 |

エマニュエル・パユ(フルート)

カンマーアカデミー・ポツダム

トレヴァー・ピノック(指揮、チェンバロ) |

2014年3月、ドイツ、エッセン、ヴィラ・ヒューゲルでのセッション録音

音楽の父J.S.バッハの次男として、父親からの薫陶を受けて音楽の道を歩んだC.P.E.バッハ。

プロイセン皇太子のチェンバリストとして24歳のころからつかえていたカール・フィリップは、皇太子がフリードリヒ二世として国王に即位した際に、国王に従ってベルリンへと移り住みました。

民衆から「大王」と呼ばれ、慕われていたフリードリヒ二世は、自らが作曲家でもあり、フルートを演奏していたという経緯もあり、彼の臣下として仕えていたカール・フィリップ・エマヌエルの手によるフルート曲の約9割が、このベルリン時代に作られています。

ベルリン時代に作られた「フルート協奏曲」の6曲から、1枚のアルバムに収まる3曲を選び、以前『ザ・フルート・キング〜フリードリヒ大王の無憂宮の音楽』の際に、ともに音楽史的視野によるアルバム作りを行った、トレヴァー・ピノックの指揮とチェンバロ、カンマーアカデミー・ポツダムと収録を行いました。

パユの圧倒的な超絶技巧フルートはこれらの作品の躍動感を見事に伝えてくれます。

|

<国内盤>

|

1/10(火)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

<メジャー・レーベル>

オーストラリアELOQUENCE オーストラリアELOQUENCE

|

4822851

\1200 |

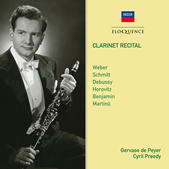

《ジェルヴァーズ・ド・ペイエ 〜 クラリネット・リサイタル》

1) ウェーバー:クラリネットとピアノのための協奏的大二重奏曲

変ホ長調 Op.48,

2) フローラン・シュミット:クラリネットとピアノのためのアンダンティーノ,

3) ドビュッシー:クラリネットとピアノのための小品,

4) ジョゼフ・ホロヴィッツ:2つのマヨルカの小品,

5) アーサー・ベンジャミン:ラヴェルの墓(ヴァルス・カプリース),

6) マルティヌー:クラリネットとピアノのためのソナチネ |

ジェルヴァーズ・ド・ペイエ(クラリネット)

シリル・プリーディ(ピアノ) |

クラリネットの名手ド・ペイエの至芸

ジェルヴァーズ・ド・ペイエはイギリスのクラリネット奏者、指揮者。アメリカの音楽誌“Fanfare”では「現在存命の器楽奏者の中でも、最も偉大な人物である」と評されたペイエは、1926年にロンドンで生まれ、王立音楽院でフレデリック・サーストンにクラリネットを学び、18歳の時に英国海軍軍楽隊に入隊、戦後は王立音大に復学します。

1950年からメロス・アンサンブルの創設メンバーとして活躍、1974年までその地位にありました。また1955年から1972年まではロンドン交響楽団の首席クラリネット奏者を務め、1969年にはリンカーン・センター室内楽協会の創設メンバーにも名を連ねました。アーノルド・クックやウィリアム・マサイアスら、英国近代の作曲家たちの作品の初演を務め、DECCA、L'Oiseau-Lyre、EMIに数多くの20世紀作品の録音を成し遂げています。

この1960年の録音は、全て初CD化であり、中でもウェーバーは珍しいレパートリーです。どれも輝かしい音色と、歌うかのような表現力を備えた素晴らしい演奏です。全て初CD化となります。

【録音】1960年, ロンドン |

| |

4820284

\1200 |

《ジェイムズ・マクラッケン 〜 ヴェリズモ・アリアとデュエット集》

1) レオンカヴァッロ:歌劇『道化師』より「衣装をつけろ」,

2) マスカーニ:歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』より

「お母さん、あの酒は強いね」,

3) ジョルダーノ:歌劇『アンドレア・シェニエ』より

「ある日、青空を眺めて」,

4-5) プッチーニ:歌劇『トスカ』より

「妙なる調和」「星は光りぬ」,

6-7) プッチーニ:歌劇『トゥーランドット』より

「泣くな、リューよ」「誰も寝てはならぬ」,

8) ヴェルディ:歌劇『アイーダ』より「ラダメスをここへ」,

9) ヴェルディ:歌劇『オテロ』より「暗い夜の深まりに」,

10) ビゼー:歌劇『カルメン』より「敬意を表して踊ります」,

11) サン=サーンス: 歌劇『サムソンとデリラ』より

「あなたの神様よりも」 |

ジェイムズ・マクラッケン(テノール)/

サンドラ・ウォーフィールド(メゾ・ソプラノ:8-11)

ランベルト・ガルデルリ(指揮)

サンタ・チェチーリア国立アカデミー管弦楽団

[1-7]

エドワード・ダウンズ(指揮)

ロイヤル・オペラハウス管弦楽団[8-11] |

ドラマティック・テノール、マクラッケンの名唱

アメリカのテノール、マクラッケン。デビュー時はリリックでしたが、その後ドラマティックに転向、1960年代は「オテロ歌手」として一世を風靡しました。

このアルバムでは1964年に録音されたマクラッケンと彼の妻でメゾ・ソプラノ歌手のサンドラ・ウォーフィールドによる二重唱(トラック8-11)と、1969年に録音されたマクラッケンの独唱によるアリア集を聴く事ができます。

冒頭の『道化師』の「衣装をつけろ」は、ガルデッリとの全曲録音からのアリアで、発売当時大絶賛されました。

5曲のトラック[2, 3, 4, 6, 7]は、デッカからの正規初CD化となります。

【録音】1969年8月, サンタ・チェチーリア国立アカデミー[1-7]、1964年8月,

ロンドン、キングズウェイ・ホール[8-11] |

| |

4825880

\1200 |

名ピアニスト2人の再評価

パウル・バウムガルトナー, エリック・テン=ベルク

《ベートーヴェン:ディアベリ変奏曲、レーガー:テレマンの主題による変奏曲とフーガ》

1) ベートーヴェン:ディアベリ変奏曲Op.120,

2) レーガー:テレマンの主題による変奏曲とフーガOp.134 |

パウル・バウムガルトナー(ピアノ:1),

エリック・テン=ベルク(ピアノ:2) |

名ピアニスト2人の再評価が叶う名盤

スイス生まれのピアニスト、パウル・バウムガルトナー。彼がほぼ65年前にハノーヴァーのベートーヴェン・ザールを訪れた同じ頃、ドイツのピアニスト、エリック・テン=ベルクも同じ場所を訪れていました。

彼らはドイツグラモフォンレーベルに、各々ベートーヴェンとレーガーの作品を録音しましたが、どちらの演奏もベストセラーになることはなく、そのうちすっかり忘れられてしまいました。

しかし、最新のデジタル技術によりオリジナル・テープから彼らの演奏が完璧に再現されたことで、この知的で繊細な芸術が再評価される機会がやってきたと言えるでしょう。

DGからの正規初CD化。

【録音】1952年2月, ハノーファー、ベートーヴェン・ザール(1),

1951年12月(2) |

| |

4821785

(4CD)

\4000 |

《ケンブリッジ・バスカーズ・コレクション》

【CD1】

1-18)《Soap Opera》,

19-30)《The Cambridge Buskers Handel Bach》(前半),

【CD2】

1-14)《The Cambridge Buskers Handel Bach》(後半),

15-34)《The Explosive Sound of the Cambridge

Buskers》/

【CD3】

1-15)《Another Serious Album》,

16-31)《Not Live from New York》/

【CD4】

1-16)《A Little Street Music》,

17-34)《Between Pub and Podium》,

35-36)《King’s Parade》 |

ケンブリッジ・バスカーズ

(マイケル・コプレイ:笛/

デイヴィッド・イングラム:アコーディオン)、 |

アコーディオンと40以上の笛による元祖“楽しい”クラシック!

ケンブリッジ・バスカーズは1970年代に結成されたアンサンブル。当時ケンブリッジ大学の学生だったマイケル・コプリーとダグ・イングラムは、帰郷用の資金を稼ぐためにブラックフライアーズ駅でパフォーマンスを行い、大成功を収めたことがきっかけで「笛とアコーディオン」による《ケンブリッジ・バスカーズ》が誕生しました。

彼らならではのユーモアを付け加えたクラシックの名曲の数々は、ヘンデル、バッハからチャイコフスキー、4分未満で演奏されるベートーヴェンの9つの交響曲など、とどまるところを知りません。

この4枚組には、彼らが最も得意とするナンバーが収録されています。笑い、驚き、叫ぶ…とにかく、これまでとは全く違う観点でクラシック音楽を楽しんでみませんか?

DG(ポリドール)へのLP6タイトル分を収録しています。

【録音】1976-1983年 |

| |

4822867

\1200 |

《ティチョ・パーリー、ワーグナーを歌う》

ワーグナー:

1) 『ローエングリン』より「はるかな国へ」,

2) 『タンホイザー』より「聞くのだ!熱情を胸に」,

3) 『パルジファル』より「役に立つ武器は、一つだけ」,

4) 『ワルキューレ』より「冬の嵐は過ぎ去り」,

5)『ワルキューレ』より「一本の剣を父は私に約束した」,

6) 『ジークフリート』より「ノートゥング!ノートゥング!」,

7) 『ジークフリート』より「鍛えろ、かなづち、堅い剣を」,

8) 『ジークフリート』より「あいつが俺の父親じゃないとは何と嬉しいことだろう」,

9) 『神々の黄昏』より「ブリュンヒルデよ!聖なる花嫁よ!」,

10) ベートーヴェン:『フィデリオ』より「神よ、ここは暗い」,

11) ウェーバー:『魔弾の射手』より「嫌だ、こんな苦しみにはもう耐えられない」 |

ティチョ・パーリー(テノール),

ペーター・マーク(指揮)

ベルリン・ドイツ・オペラ管弦楽団 |

素晴らしく輝かしい声の持ち主ティチョ・パーリー

デンマーク生まれのヘルデン・テノール、ティチョ・パーリー。彼はもともとバス・バリトンとしてキャリアをスタートさせました。その後、パリ、デンマーク、イタリア、スイスで学びながら、一時は旅行代理店で数年働き、医学の研究も始めつつ語学を学び、1958年にはテノールとしてデビュー。恵まれた体格を生かし、メトロポリタン・オペラを始め、世界中の歌劇場で主役を歌いました。

1963年の夏にはバイロイト音楽祭でマイスター・ジンガーを歌い「ヘルデン・テノール」としてデビュー。1966年までバイロイトで活躍し、以降はサンフランシスコ・オペラやニューオーリンズ、コヴェント・ガーデンなどでもワーグナーを歌い、絶賛されています。

このアルバムは1966年に録音された「ワーグナー・アリア集」で、カップリングのベートーヴェンとウェーバーも同じ時に録音されていましたが、こちらは発表されることなく秘蔵されていたもので、今回初登場となります。

輝かしい声を存分にお楽しみください。

DGからの正規初CD化。10&11)は、未発表音源。

【録音】1966年1月, ベルリン、イエス=キリスト教会 |

| |

4822888

\1200 |

端正なウェラー、ラテン的なノリで迫るヴァルヴィーゾ

《ロシア管弦楽作品集》

1) ラフマニノフ:幻想曲「岩」Op.7,

2) チャイコフスキー:幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」Op.32,

3) ボロディン:交響曲第2番ロ短調 |

ワルター・ウェラー(指揮)

ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団[1],

シルヴィオ・ヴァルヴィーゾ(指揮)

スイス・ロマンド管弦楽団[2, 3] |

二人の指揮者による個性溢れる名演

偉大な文学作品に触発されたロシア・ロマン派の名作を集めた1枚。

ラフマニノフの「岩」はチェーホフの短編小説「旅中」に触発されて書かれた重厚な作品で、チャイコフスキーがこの曲を気に入り初演を約束するも、急逝してしまったため、それは実現されることがなかったことでも知られています。

そのチャイコフスキーの幻想曲「フランチェスカ・ダ・リミニ」はダンテの神曲から題材が採られた曲。救いようのない悲劇が丁寧に描かれています。

ボロディンの交響曲第2番は、名作「イーゴリ公」と同時期に着手された作品。オペラの素材がいくつか転載されたストーリー性豊かな交響曲です。

端正なウェラー、ラテン的なノリで迫るヴァルヴィーゾ、どちらも個性溢れる演奏です。

【録音】1974年3&10月, ロンドン。キングズウェイ・ホール[1],

1967年9月, ジュネーブ、ヴィクトリア・ホール[2,

3] |

<国内盤>

|

|

|

![]()