≪第84号アリアCD新譜紹介コーナー≫

その3 2015/10/6〜

マイナー・レーベル新譜

歴史的録音・旧録音

メジャー・レーベル

国内盤

映像 |

10/9(金)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

.

AGOGIQUE AGOGIQUE

|

AGO 015

(3CD)

\7000 →\6490 |

ロミーナ・バッソ!

そしてファビオ・ビオンディ!!

そしてアレッサンドロ・スカルラッティ!!!

スカルラッティのオペラ、

ビオンディが指揮&ソロ・ヴァイオリンを弾いて登場!

A.スカルラッティ:ドイツ王カルロ(カール) |

ロミーナ・バッソ

(コントラルト/ロタリオ(カルロの異母兄弟))

ロベルタ・インヴェルニッツィ

(ソプラノ/ジュディッタ(カルロの母))ほか

スタヴァンゲル・シンフォニー・オーケストラ

ファビオ・ビオンディ(指揮&ソロ・ヴァイオリン) |

録音:2009 年11月30-12月4日

これって店主のために出してくれたアルバムなのか・・・

かねてから紹介したいと言いつづけて来たアレッサンドロ・スカルラッティのオペラ。

そして指揮はあのビオンディ。今回はソロ・ヴァイオリンも弾いているという!

さらに主役の悪役がロミーナ・バッソ!!!

ああ!!

でも3枚組のバロック・オペラなんて長すぎるって??

いえ、人生に比べればあっという間です。

稀代の天才メロディーメーカー、アレッサンドロ・スカルラッティのオペラの登場。指揮はビオンディ。

A. スカルラッティの第79 作目にあたるこのオペラ「ドイツ王カルロ」は、カルロ王、のちに神聖ローマ帝国におけるカール2

世となった人物を題材としています。

といっても主人公カルロは黙役。というのもカルロは幼い子供という設定で、王の年の離れた兄(異母兄弟)が王国を支配しようとし、カルロを殺そうとする・・・といった物語。

音楽は、レチタティーヴォでは物語をすすめ、アリアでは心情を歌う、という典型的なナポリ・バロックのオペラのスタイルをとっています。稀代のメロディーメーカーと称されるだけあって、どのアリアも劇的な表情に満ち、超絶技巧のパッセージもちりばめられており、聴きどころ満載。

ビオンディは指揮のほか時折挟み込まれるヴァイオリン・ソロも担当しており、策略に満ちた物語をもりたてます。

アレッサンドロ・スカルラッティって誰?という人のために

先日紹介のエリザベス・ワッツの

アレッサンドロ・スカルラッティ・アリア集 |

仏HM

HMU 807574

(SACD HYBRID)

\2700

|

エリザベス・ワッツ(ソプラノ)

アリアの巨匠〜アレッサンドロ・スカルラッティ作品集

A.スカルラッティ(1660-1725):

1. アリア「Figlio! Tiranno! O Dio!」〜オペラ「グリゼルダ」(1721)

より

2. アリア「私の心は嫉妬に燃え(Se geloso

e il mio core)」* 〜

セレナータ「Endimione e Cintia」(1705)

より

3. アリア・パストラーレ「彼はお生まれになった」〜

カンタータ「Non so qual piu m’ ingombra」(1716)

より

4. この新しい問題に(A questo nuovo affanno)〜オペラ「Eraclea」(1700)

より

5. 私が楽しんでいる間に(Mentr’ io godo)〜

オラトリオ「La Santissima Vergine del

Rosario」(1707) より

6. くすんだ影(Ombre opache)〜

カンタータ「Correa nel seno amato」(1690)

より

7. レチタティーヴォ

「メランコリーな鳥が歌うところで(Qui,

dove … Torbido, irato)」&

8. アリア「Torbido, irato, enero」〜セレナータ「エルミニア」(1723)より

9. アリア「祝いの声で」* 〜

アリア集「7 Arie con tromba sola」(1703-08)より

10. レチタティーヴォ「O vane speme!」〜

アリア「Cara tomba del mio diletto」〜

オペラ「Mitridate Eupatore」(1706)より

11. アリア「Sussurrando il venticello」〜オペラ「Tigrane」(1715)

より

12. アリア「キューピッドよ、翼をあげよErgiti,

Amor, su i vanni」〜

オペラ「Scipione nelle Spagne」(1714)

より

13. アリア「Esci omai」**、アリア「Dolce

stimolo al tuo bel cor」〜

オペラ「Mitridate Eupatore」(1706)

より

14. アリア「D’ amor l’ accesa face」より〜

セレナータ「Venere, Amore e Ragione」(1706)より

15. アリア「Io non son di quei campioni」〜

オペラ「La Statira」(1690) より

16. シンフォニア、アリア「戦いに A battaglia」*

〜

カンタータ「A battaglia, pensieri」(1699) |

|

エリザベス・ワッツ(ソプラノ)

イングリッシュ・コンサート

ローレンス・カミングス

(指揮&通奏低音)

*マーク・ベネット(トランペット)

**ヒュー・ダニエル(ヴァイオリン) |

アリアの巨匠アレッサンドロ・スカルラッティの作品集、イギリスの注目歌手、エリザベス・ワッツの強烈な歌声

録音:2014年11月、ロンドン・オール・ハロウズ教会、ゴスペル・オーク/multichannel

アレッサンドロ・スカルラッティのオペラに接してほしい・・・

アレッサンドロ・スカルラッティ。

みんな名前は知っている。

そしてスカルラッティに二人いることも知っていて、その親父か息子かどっちかだということも知っている。・・・でもどっちかは知らない。ましてや作品を聴いたことはない。

アレッサンドロは親父のほうである。息子はイタリアからスペインに渡って鍵盤ソナタの王様となったドメニコである。このドメニコのほうはみんな比較的知っているし、いまでもかなり頻繁に取り上げられるので聴く機会も少なくない。

一方のアレッサンドロ。この人の音楽を聴く機会は、現在ほとんどない。

・・・しかし音楽史を勉強した人ならば、誰もがこの人の偉大さを知り、この人のオペラを聴いておかなくチャと思うはずである。

まず一般的に知られるのは、モンテヴェルディの次に現れた最大最高のオペラ作曲家であり、百十いくつのオペラを書いた「ナポリ派」の創始者・・・というようなこと。

しかしそうした外見上のことだけでなく、ベルカント・アリアによる新しいオペラの形を作り上げ、ソナタ形式の原型を作り上げ、イタリア風序曲を確立したことで後の交響曲の出発点を作り上げたということは案外知られていない。そして沈滞しつつあったヴェネツィアからオペラの覇権をナポリに移したことで当時の音楽全体の鮮度と未来を獲得せしめたということもあまり知られていない。言ってみればモンテヴェルディによって生まれたバロック音楽の流れを、一気に奔流としてパワー・アップさせた大偉人なのである。

・・・そうしたことを考えると音楽史全体への影響というのはとてつもなく大きいものがある。その影響力はコレッリやヴィヴァルディよりもはるかに大きかったといっていい。

だからそのことを知った人は誰でもアレッサンドロの作品、もちろんオペラを聴きたくなる。

・・・しかしCDがないのである。

まったくないわけではない。しかしそれだけの大偉人であり、それだけの膨大な数のオペラを書いたとは思えないほど現在リリースされているCDは少ない。美しくはあるが代表作ではない宗教作品や室内楽作品ばかりなのである。

しかし・・・それも無理はない。いま、バロック・オペラを好き好んで聴く人はあまりいない。さらに当時の作品をどこまで再現できるか、その困難さが常に付きまとう。しかもそのうえ、上演時間はかなり長い。3,4時間になる。だからアレッサンドロに限らずバロック・オペラがCDでリリースされることはきわめて希なのである。結局アレッサンドロの偉大さが現代に蘇ることはない。

そうした中で今回のような傑作アリア集のようなアルバムがリリースされることは非常にありがたい。

|

|

ビオンディって誰・・・という人のために

2回目の「四季」を含む

ビオンディ/ヴィヴァルディ:協奏曲集

EMI/VIRGIN 4枚組セット 4CD\2400

さらに1回目の「四季」もご紹介しておきましょう。

今聴いても、何度聴いても、いつ聴いても、やっぱり衝撃的。

|

ロミーナ・バッソって誰?という人のために

ヴィヴァルディ:「新発見」作品集!

NAIVE OP 30480 1CD¥2500→\2290

ぶっとんだ。久々にぶっとんだ。もうたいていのことでは驚かなくなってきたが、これにはぶっとんだ。

こんな曲があるのだ。

この1曲目。

ひょっとしたらサルデッリはこのアリアを見つけてこのアルバムの制作を思いついたんじゃないかと思うくらいすごい。

残りの曲は聴かなくてもいいからこの曲だけでも聴いて、と言いたくなるくらいすごい。

当時の超人カウンター・テナーが歌ったであろう超英雄的なアリア。すでに楽譜は散逸してしまっているオペラ「アルジッポ」の1曲。

そりゃあもうコロラトゥーラなんてあまっちょろいもんじゃない。超人的、というより怪人的なすさまじい歌唱で聴いているあなたの脳天を直撃する。歌によって斬首されることがあるとしたらこういう曲。聴くだけで鮮血がほとばしるようなそんな歌。

当時のオペラ劇場なんて所詮謀議の巣か愛の巣だったに違いないが、おそらくこのアリアが始まる前には観客全員客席に戻ってステージを食い入るように眺めていたはず。だからこそヴィヴァルディは超人気作曲家だった。

モーツァルトも腰を抜かすようなこんなとんでもないアリアを書いたヴィヴァルディ・・・絶対に普通の男じゃなかったはず。

それにしてもロミーナ・バッソって・・・すごい。

往年のカストラートを思わせる強烈で突き刺すような声量・声質、そしてコロラトゥーラなんて可愛いもんじゃない変幻自在の歌唱力。

こんなすさまじい歌手が今の時代にも存在していたのだ!!

というかこの人がいたからこそこの歌のすごさが伝わってきたのだ。先日別の人で聴いたら・・・普通のアリアになっていた。

|

バッソ、もっと怖そうな人かと思っていたけど、わりと優しそうな人だった・・・ バッソ、もっと怖そうな人かと思っていたけど、わりと優しそうな人だった・・・

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=irP4QhqtRmU

.

|

|

APARTE APARTE

|

|

|

ジョルジュ・オンスロー(1784-1853):弦楽四重奏曲集

1. 弦楽四重奏曲 ハ短調 op.8-1

2. 弦楽四重奏曲 変ロ長調 op.10-3

3. 弦楽四重奏曲 イ長調 op.8-3 |

ルッジェーリ弦楽四重奏団

〔ジローヌ・ゴーベール=ジャック(Vn)、

シャルロット・グラタール(Vn)、

デルフィーヌ・グランベール(Vla)、

エマニュエル・ジャック(Vc)〕 |

ガット弦で聴くオンスロー

録音:2015年1月/60’26

「レ・タラン・リリク」や「アマリリス」といった名門の中核で活躍する名手たちが2007

年に結成した室内楽アンサンブル、「ルッジェーリ四重奏団」によるジョルジュ・オンスローの弦楽四重奏曲集第2

弾。

既にリリースされているオンスロー:弦楽四重奏曲集(AGO

006) のいわば続編にあたります。

オンスローは1784 年、クレルモン=フェランで生まれ、同地で亡くなりました。音楽院で学ぶこともなく、作曲した3

つのオペラもあたたかい評価を得られず、いわばメインストリームからは外れた存在だった彼は、「才能あるアマチュア」などと称され、長い間忘れ去られた存在でした。現在急速に評価が高まっています。

オンスローの弦楽四重奏曲12 曲は1814 年に完成され、どれも流麗さとエレガンスに満ちています。

ルッジェーリ弦楽四重奏団のメンバーによる巧みなアーテキュレーションや強弱の表情づけにより、オンスローの世界が生き生きと輝いています。

旧譜

AGOGIQUEのアルバムだが前作に当たるらしい |

AGOGIQUE

AGO 006

\2600 →\2390 |

ルッジェーリ四重奏団

G.オンスロー(1784-1853):弦楽四重奏曲集

(1)弦楽四重奏曲 ニ短調 op.10-2※

(2)弦楽四重奏曲 ヘ短調op.9-3

(3)弦楽四重奏曲 変ホ長調op.21-3※

※世界初録音

(また、いずれの作品もガット弦による演奏は世界初録音) |

ルッジェーリ四重奏団

ジローヌ・ゴベール=ジャック(Vn)、

シャルロット・グラタール(Vn)、

デルフィーヌ・グランベール(Va)、

エマニュエル・ジャック(Vc) |

世界初録音となるガット弦での演奏に注目必至!ルッジェーリ四重奏団による、オンスロー:弦楽四重奏曲集

録音:2011 年6 月13-17 日、ポール・ロワイヤル・デ・シャン(フランス)

「レ・タラン・リリク」や「アマリリス」といった名門の中核で活躍する名手たちが2007

年に結成した室内楽アンサンブル、「ルッジェーリ四重奏団」によるジョルジュ・オンスロー(1784-1853)の弦楽四重奏曲集。オンスローは19

世紀に活躍したフランスの作曲家ですが、生前はむしろドイツで高い評価を受けたことでも知られます。近年ようやく再評価の動きが生まれつつある作曲家を取り上げたこと自体も魅力的ですが、何よりもまず注目されるのは、本アルバムが世界初録音となるガット弦を用いた演奏であることでしょう!しかも、ニ短調と変ホ長調の作品はそれ自体が世界初録音!アンサンブルの響きは全体的に柔らかく、ガット弦ならではの絶妙なまろやかさを持った強弱のコントラストが絶品です。

ハイドンやモーツァルトの作風を思わせながらも、所々にシューベルトのようなドラマティックかつメランコリックな響きが垣間見えるオースローの弦楽四重奏曲。誇張されたしつこさを控えた、清廉な情感にあふれた旋律の数々に聴き入ります。最後に収録された変ホ長調op.21

は、彼がオペラジャンルへと作曲活動を転身する前に書いた作品。瞑想にひたるような第3

楽章のラルゲットの美しさは、かのベルリオーズのお墨付きとか。アルバムを通して躍動感と鷹揚感の対比が美しく、ルッジェーリ四重奏団の清廉とした演奏がその魅力をさらに引き立てます。彼らの演奏は一つ一つの音の輪郭が非常に明瞭で、アンサンブルがクリアに響いてくるのも印象的。古典派とロマン派ファン、双方の方々に是非聴いて頂きたい注目盤です!

|

|

| |

|

|

ピアノ・アンコールズ

1. ガーシュウィン:私の彼氏/2. ハンガリー舞曲第1番/

3. シベリウス:悲しきワルツ/

4. ワーグナー:侯爵夫人のアルバムに/5.

ファリャ:火祭りの踊り/

6. カバレフスキー:ロシア民謡による舞曲風変奏曲

(やさしい変奏曲op.51より第2番)/

7. C.P.E. バッハ:ソナタ H.245(カンタービレ)/8.

アルベニス:タンゴ/

9. グリーグ:春に寄す(抒情小品集第3集より第6曲)/

10. グノー:マリオネットの葬送行進曲/11.

ドビュッシー:月の光/

12. スクリャービン:練習曲 op.2-1/13.

プッチーニ:アルバムの一葉/

14. シューベルト:楽興の時 op.94-3/15.

チャイコフスキー:感傷的なワルツ/

16. ショパン:ノクターン op.9-2/17. プロコフィエフ:騎士たちのおどり/

18. J.S. バッハ:プレリュード BWV 999/19.

モーツァルト:バターつきパン/

20. シューマン:詩人は語る(子供の情景終曲)/

21. サティ:ジムノペディ第1番 |

トリスタン・プァッフ(ピアノ) |

ピアノの名曲アンコール・ピース集

録音:2015年1月/63’50

演奏会で、本編プログラムを堪能した後、アンコールを聴くのはまた一段と楽しいもの。フランスのピアニスト、トリスタン・プァッフが、自らがよくアンコールとして演奏する愛奏曲を集めた1

枚をリリース。リラックスして楽しみたい1 枚です。 |

ATMA CLASSIQUE ATMA CLASSIQUE

|

|

|

ピーター= アンソニー・トーニ(1959 〜 ):Responsio

・入祭唱 ・キリエ ・応唱1 ・グローリア

・応唱2 ・クレド ・奉献唱 アヴェ・マリア

・サンクトゥス ・応唱3 ・アニュス デイ

・応唱4 アヴェ ヴェルム コルプス ・イテ

ミサ エスト |

ジェフ・ライリー(バス・クラリネット)

スージー・ルブラン(ソプラノ)

アンドレア・ルードヴィヒ(メゾ・ソプラノ)

チャールズ・ダニエルズ(テノール)

ジョン・ポッター(テノール) |

最古の通作ミサ曲を素材とした、カナダの現代作曲家トーニの注目作6世紀隔てても変わらない、普遍的な「祈り」の世界へ

録音:2013年8月

一人の作曲家がミサ曲全曲を作曲した最古のものとして有名な、ギョーム・ド・マショーの「ノートルダム・ミサ曲」。その曲を素材として丸ごと使用しつつ、新たな光を紡ぎだしているのが2013

年に初演された四重唱とバス・クラリネットのための「Responsio」です。

四重唱の敬虔なコラールの中でうごめき、コラールと絡み合い、時にコラールを遮るように翻るバス・クラリネットは、14

世紀と21 世紀の橋渡し役。ピーター= アンソニー・トーニという作曲家の眼を通したマショーが蘇り、14

世紀のマショーと21 世紀の作曲者、演奏者、聴き手との間に対話が生まれるとき、普遍的な「祈り」の世界が広がります。2014

年ノヴァスコシヤ州副総督マスターワークス芸術賞受賞作。 |

| |

|

|

古風な佇まいの音色が聴き手を17世紀のイタリアへ誘います

ドニ・リュート・ブック

ペルージャ-17世紀:リュート作品集

小品集

・へ長調(ファルコニエーリ作のコレンテを含む)

・ト短調

(カプスベルガー作のテデスコのトッカータ、

アルカンジェロのトッカータを含む)

・変ロ短調(ファルコニエーリ作のガリアルダを含む)

・ト短調

・ハ短調(カプスベルガー作のテデスコのトッカータを含む) |

シルヴァイン・ベルジェロン(リュート) |

17世紀初頭のイタリアの調べ

リュートの大家、シルヴァイン・ベルジェロンが奏でるリュート作品集

録音:2014年5月

1620 年〜 1640 年頃に編纂されたリュート曲集「ドニ・リュート・ブック」。

イタリアのペルージャに保存されていたその曲集は、リュートの作品集であると同時に教則本でもあったとも言われ、17

世紀初頭イタリアのリュート音楽の豊かさを今に伝えています。

超絶技巧的なパッセージや半音階、大胆な転調などを含む曲の数々は、技術的にも音楽的にも演奏者に多くを要求します。

録音されていないものも多いこの曲集の中から、このCD

で25 曲を調性ごとにグループ分けして演奏しているのはリュート演奏の大家シルヴィアン・ベルジェロン。

古風な佇まいの音色が聴き手を4 世紀前のイタリアへ誘います。

|

ELOQUENTIA ELOQUENTIA

|

|

|

天空のコンセール

グレゴリオ聖歌より

・1月1日の祝日

・クリスマス

・エティエンヌ(ステファノ)の聖日(12月26日)

・1月6日(顕現節) |

アンサンブル・オブシディエンヌ

エマニュエル・ボナルド(指揮) |

ジョングルールの生まれ変わりのアンサンブルによるワールドミュージックのようなグレゴリオ聖歌

録音:2014年5月

ジョングルール(吟遊詩人)の集まりであると名乗るアンサンブル・オブシディエンヌによる、グレゴリオ聖歌集。即興演奏もまじえ、不思議なワールドミュージックのようなグレゴリオ聖歌を聴くことができます。 |

EVIDENCE EVIDENCE

|

|

|

ピエール・バルトロメー:旅路のエディプス王

4幕から成るオペラ

台本:アンリ・ボショ |

ジョゼ・ヴァン・ダム(エディプス王)

ヴァレンティーナ・ヴァレント(アンティゴネ)他

ダニエレ・カッレガーリ(指揮)

モネ劇場管弦楽団&合唱団 |

エディプス王の物語に基づくモネ劇場の新作オペラ

録音:2003年3月

ピエール・バルトロメーは1937 年ブリュッセル生まれ。ヴィルヘルム・ケンプのベートーヴェン・トレーニング・プログラムで学び、ピアニストとしても活躍しました。1977

年から99 年まで、リエージュ・フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督を務め、ヨーロッパ、アメリカ、日本で数多くの初演およびツアーを行いました。バルトロメーの宗教作品はサヴァールによって初演され、その折にこの「OEdipe

sur la route」のプロジェクトが生まれたといいます。劇場がバルトロメーに委嘱したのが1999

年、そして2003 年3 月にモネ劇場で初演されました。

シンフォニー・オーケストラ、合唱、12 人の独唱者、2

名の黙役(訳者)、そして何名かのエキストラを要する大規模な作品です。ソナタ形式を思わせる第1

幕、ドラマティックなスケルツォのような第2

幕、緩徐楽章の第3 幕、そして終幕の第4 幕となります。エディプス王の悲劇をもとにしたボショの台本に、全体的に不安感をあおるような雰囲気の音づくりがなされています。 |

| |

|

|

エチオピアのメロディー(ライヴ録音)

1. Wollo 2. アビシニアのフォリア 3.Ambasale

4. オラツィオ・ミキ・デッラルパ:Non Chinate

5. Gorague 6. Derbabba 7. タランテラ 8.

Gonder

(アルファベット表記のタイトルはエチオピアの伝統音楽) |

XVIII-21・ル・バロック・ノマド

ジャン=クリストフ・フリッシュ(指揮) |

エチオピアに根付くキリスト文化

録音:2013年2月

オルガンがリスボンを出てアビシニア(現エチオピア)の中心地に船とラクダによって運ばれたこと、あるいはナイルの源近くにはカトリックの教会が今なお建っていること、あるいは17

世紀のアムハラ音楽(エチオピアの言語)が17

世紀の論文で扱われていることなどを想像することができるでしょうか?これらはすべて事実。エチオピアに古より根付くキリスト文化と、エチオピアの聖なる儀式に欠かせないダンスを融合させたのがこの1

枚。

20 年以上前に結成されたグループ、XVIII-21・ル・バロック・ノマドは、ヨーロッパの伝統と他の国々の音楽の共通点を見つけ、聴衆に提示する音楽活動を展開しています。

キリスト文化とエチオピアの意外なつながりに驚く1

枚です。 |

LIGIA DIGITAL

|

|

|

ハルモニウムの音色に酔う

天上の声〜第2帝国のサロン・ミュージック

1. アヴェ・マリア(ヴァヴィロフ/伝カッチーニ)〔声,

Vn, Vc, Pf, ハルモニウム〕

2. グノー:The Sea, Hath Its Pearls〔声,

Vn, Pf, ハルモニウム〕

3. J.S.バッハ/フランソワ・ドゥプ編:アリア(管弦楽組曲第3番より)〔Vn,

Pf, ハルモニウム〕

4. ショーソン:聖セシリアの賛歌〔声, Vc,

ハルモニウム〕

5. ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番

op.13 より第2楽章〔Vn, Ph, ハルモニウム〕

6. ビゼー/フレデリク・ブリッソン編:アニュス・デイ〔声,

Vn, Pf, ハルモニウム〕

7. マスネ:アヴェ・マリア(原曲:タイスの瞑想曲)〔声,

Vn, Pf, ハルモニウム〕

8. L-J.A. ルフェーヴル・ウェリ:聖処女のための賛歌〔声,

Vn, Pf, ハルモニウム〕

9. アレクサンドル・バッタ:あきらめ〔Vn,

Vc, Pf, ハルモニウム〕

10. シューベルト/オリヴィエ・シュミット編:アヴェ・マリア〔声,

Vn, Vc, Pf, ハルモニウム〕

11. L-J.A. ルフェーヴル・ウェリ:15世紀のトゥーレーヌ(全6曲)〔Pf&

ハルモニウム〕 |

マリー=フランソワーズ・モロー、

マリティヌ・ロティエ(ソプラノ)

コリーヌ・マッセ(ヴァイオリン)

セシル・グリザール(チェロ)

パスカル・オフレ(ピアノ)

フランソワ・ドゥプ(ハルモニウム) |

ハルモニウムの音色に酔うフランス第2 帝政時代のサロン・コンサートの再現

ハルモニウムを中心に据え、フランス第2 帝政時代(1851-1870

年)のサロン・コンサートを再現する試みのCD。様々な楽曲が様々な編成で演奏されており、楽しめます。ハルモニウムの音色もふくよかにとらえられています。

フランス第二帝政

1852年から1870年まで存在した君主政体。

ナポレオン・ボナパルトの甥であるルイ=ナポレオン(ナポレオン3世)が1851年12月2日にクーデターによって議会を解散し、新たな憲法を制定した上で国民投票によってフランス皇帝に即位した。

第二共和政期において、とりわけ六月蜂起後に保守・反動化した議会は、幅広い民衆の支持を得ることに失敗していた。こうして反議会に傾いた民衆をルイ=ナポレオン大統領は取り込むことに成功した。クーデターによる議会打倒を経て成立した第二帝政(第二帝国)は、権威主義的・反議会主義的な統治体制である一方、国民投票によって指導者を選出し、幅広い民衆に支持基盤をおいた点で、人民主権的、民主主義的な性格も有していた。

(wikipediaより)

|

MUSO

|

|

|

アリアンとオルフェ:フランス・バロックのカンタータ集

・ジャン= フィリップ・ラモー:

カンタータ「オルフェ」〜声楽と器楽合奏のための

・ミシェル・ランベール(1610-1696):

宮廷のアリア「愛する人の影」(リュート伴奏つき宮廷歌曲)

・エリザベト・ジャケ=ド=ラ=ゲール(1665-1729):

ヴァイオリンとヴィオラ・ダ・ガンバ、

通奏低音のためのソナタ1番 ニ短調

・フィリップ・クルボワ(1705-1730):カンタータ「アリアン」

・マラン・マレ(1656-1728):シャコンヌ |

ハスナー・ベンナーニ(ソプラノ)

アンサンブル・ストラヴァガンツァ

〔ドミティユ・ギロン(ヴァイオリン&指揮)、

ファビアン・ルセル(Vn)、

アンア・ベッソン(フラウト・トラヴェルソ)、

ゴルジュ・バルテル(フラウト・トラヴェルソ)、

ロバン・ファロ(バス・ヴィオール)、

ロナルド・マルタン・アロンソ(バス・ヴィオール)、

ヴァンサン・フリュッキガー(テオルボ、バロック・ギター)、

トーマス・ソルターニ(チェンバロ&指揮)〕 |

フランス・バロックの華麗な調べで語られる、ギリシャ神話の名場面

録音:2015 年4 月27 日-28 日、6 月9 日-10

日/60’26

ギリシャ神話の有名な場面「オルフェウスの冥府下り」と「アリアドネの置き去り」に焦点を当てた、フランス・バロック・カンタータの世界が凝縮されたCD

です。

18 世紀フランスは、器楽伴奏付き声楽曲「カンタータ」の黄金時代でした。音楽に豊かな感情表現を求める作曲家たちにとって、ギリシャ神話はまさに格好の題材。人間らしい神々の普遍的な感情を、ラモーとクルボワがどのように汲み取り、音楽に昇華させたのかが聴きどころです。

2 つのカンタータに挟まれている「愛する人の影」「ヴァイオリンとヴィオラ・ダ・ガンバ、通奏低音のためのソナタ」「シャコンヌ」もフランス・バロックの作曲家の作品です。ランベールの「愛する人の影」はオルフェウスの悲痛な歌に通じる悲哀を持つのに対し、マレーの「シャコンヌ」の快活さは幸せを取り戻したアリアドネのよう。ルイ14

世の寵臣でもあった当時は珍しい女性作曲家ジャケ=

ド= ラ= ゲールの「ヴァイオリンとヴィオラ・ダ・ガンバ、通奏低音のためのソナタ」も、当時の宮廷の面影を忍ばせます。

フランスの古楽界で今やひっぱりだこの若手、モロッコ出身のソプラノ、ハスナー・ベンナーニのみずみずしくも劇的な歌唱が光ります。アンサンブル・ストラヴァガンツァが織りなす香り立つような端正な響きも魅力的です。

|

TEMPERAMENTS

|

|

|

ルイ=ニコラ・クレランボー(1676-1749):オルガン作品集

・第1旋法による組曲、合唱によるマニフィカトと交互に演奏

・モエット

・第2旋法による組曲、合唱によるベネディクトゥスと交互に演奏 |

ジャン・ボワイエ(オルガン)

レ・デモワゼル・ドゥ・サン=シール

エマニュエル・マンドラン(指揮) |

バロック盛期の作曲家、クレランボーのオルガン作品集

録音:1993年

ジャン・ボワイエ(1948-2004)はフランスの様々な重要な教会でオルガニストを務めた巨匠。リヨン音楽院などで後進の指導にもあたっていました。今なおボワイエの指導と影響を受けたオルガン奏者たちは世界各地に存在しています。

ボワイエによる、クレランボーの作品集の録音。クレランボーはフランスの盛期バロック音楽の作曲家・オルガニスト。

ここに収められているオルガンと合唱が交互に演奏するスタイルの作品は、当時盛んになってきた啓蒙主義に影響されていない、フランス・バロック期の典礼の音楽を伝えてくれます。 |

| |

TEM 316045

(8CD)

\8000 →\7490 |

フランス・オルガンの巨匠たち |

[CD1]

・L.クープラン(1626-1661):クープラン氏のヴィオールのファンタジー

ニ短調/

フレットワーク、アンドレ・イゾワール(Org)[録音:2000年]

・シャルル・ラッケ(1597-1664):ファンタジー/フレデリク・デザンクロ(Org)[録音:2006年]

・L.クープラン:クープラン氏のサンフォニー、クープラン氏のデュオ

ト短調/フレットワーク[録音:2000年]

・L.クープラン:シャコンヌ ト短調、ファンタジー(3曲)

/アンドレ・イゾワール[録音:1987年]

・L.クープラン:

プレリュード、ファンタジー(1651)、ファンタジー(パリ、1656)、

ファンタジーフーガ(1656)、フーガ(パリ、1656)/ダヴィット・モロニー(Org)[録音:1995年]

・ジャン・ティトルーズ(1563-1633):マニフィカト/フレデリク・デザンクロ(Org)

・フランソワ・ロベルデ(1624-1680):第9,

10, 11, 12 のフーガ/

アンドレ・イゾワール(Org)、フレットワーク

[CD2]

・ギョーム=ガブリエリ・ニヴェール(ca.

1632-1714):

マニフィカト(第6旋法によるプレリュード(組曲)(1665))、ミサ(1667)/小糸恵(Org)[録音:2004年]

・ニコラ・ルベグ(1631-1702):オルガン小品とモテット/マルティン・ジェステル(Org)[録音:2003年]

・ジャック・ボワヴァン(ca.1650-1706):

オルガン教本、第3旋法に基づく組曲/オード・ヒュルトマット(Org)[録音:2003年]

・アンドレ・レゾン(ca.1645-1719):第1旋法のミサ/セルジュ・スホーンブロート(Org)[録音:1995年]

・ニコラ・ルベグ:レジーナ・チェリ、奉献唱/

マルティン・ジェステル(Org)、サロメ・アレル(S)、マティルド・エティエンヌ(Ms)、

マリー=ベネディクト・スケ(S)、ムリエル・フェッラーロ(S)

・ジル・ジュリアン(ca.1653-1703):オルガン教本/フレデリク・デザンクロ(Org)[録音:2006年]

[CD3]

・ジャン=バティスト・リュリ(1632-1687):グラン・ジュ

ト長調/

ミシェル・アルボー(Org)[録音:1996年]

・F.クープラン:モテット、ミサ、グローリア/フレデリク・デザンクロ(Org)[録音:2001-2002年]

・ルイ・マルシャン(1669-1732):第3巻/フレデリク・デザンクロ(Org)[録音:2011年]

・F.クープラン:モテット/フレデリク・デザンクロ

・ニコラ・ド・グリニー(1672 -1703):讃歌/アンドレ・イゾワール(Org)[録音:1992年]

[CD4]

・ニコラ・ド・グリニー(1672-1703):ミサ=グローリア/アンドレ・イゾワール(Org)[録音:1992年]

・ジャン・アダム・ギラン(ca.1680-ca.1739):マニフィカトのための組曲〜第1旋法の組曲/

アンドレ・イゾワール(Org)[録音:1997年]

・ピエール・ドゥ・マジ(1674-1751):第1旋法による組曲〜第1巻より/

フレデリク・デザンクロ(Org)[録音:2006年]

[CD5]

・ルイ・マルシャン(1669-1732):第1巻(1740年)/フレデリク・デザンクロ(Org)[録音:2011年]

・ルイ=ニコラ・クレランボー(1676-1749):第2旋法に基づく組曲/ジャン・ボワイエ(Org)[録音:1993年]

・ルイ・アントワーヌ・ドルネル(1685-1765):

オルガン組曲 ニ調、トリオ・ソナタ第6番

イ短調(1713年巻)、オルガン小品 イ調/

ジル・アルレ(Org)[録音:1997年]

[CD6]

・ジャン=フランソワ・ダンドリュー(1682-1738):

クラヴサン組曲 第1巻、第2巻、オルガン小品=クリスマス/オリヴィエ・ボーモン(Org)[録音:1987年]

・ルイ=クロード・ダカン(1694-1772):クラヴサン組曲第1集より第3組曲/

オリヴィエ・ボーモン(Org)[録音:2002年]

・ジャン=フランソワ・ダンドリュー:クリスマス、組曲

ニ長調/アンドレ・イゾワール(Org)[録音:1987年]

・ルイ=クロード・ダカン:第4組曲/ラ・サンフォニー・ド・マレ、ユーゴ・レーヌ(指揮)[録音:2002年]

・ジャン=フィリップ・ラモー:グラン・ディアローグ/ミシェル・アルボー(Org)[録音:1996年]

[CD7]

・ミシェル・コレット(1707-1795):オルガン協奏曲

ニ長調 op.26-3、ノエル/

ファビオ・ボニッツォーニ(Org, 指揮)、アンサンブル・ラ・リゾナンツァ[録音:2002年]

・ルイ=クロード・ダカン:ノエルのための新本(パリ、1757

年)/オリヴィエ・ボーモン(Org)[録音:2002年]

・ミシェル・コレット:オルガン協奏曲 ニ短調

op.26-6 /

ファビオ・ボニッツォーニ(Org、指揮)、アンサンブル・ラ・リゾナンツァ

・クロード・バルバストル(1724-1799):ノエルの第3組曲、協奏曲

ニ長調/

オリヴィエ・ボーモン(Org)[録音:2000,

2013年]

[CD8]

・ミシェル・コレット(1707-1795):グラン・ジュ—アレグロ

ト短調/

オリヴィエ・ボーモン(Org)[録音:2013年]

・ジョス=フランソワ=ジョセフ・ブノー(?-1794):人間の声、Recit

Arpegetto /

オリヴィエ ・ボーモン(Org)[録音:2013年]

・クロード・バルバストル(1724-1799):狩

変ロ長調、ミュゼット ヘ長調、パストラール

ヘ短調/

オリヴィエ・ボーモン(Org)[録音:2013年]

・ジャン=ジャック・ボーヴァルレ=シャルパンティエ(1734-1794):

フーガ第3番 イ短調、フーガ第4番 イ短調/オリヴィエ・ボーモン(Org)[録音:2013年]

・アルマン=ルイ・クープラン(1727-1789):シャルムーとバソンの対話、狩/オリヴィエ・ボーモン(Org)

・ギョーム・ラショー(1740-1831):サンフォニー奉献唱/オリヴィエ・ボーモン(Org)

・ジェルヴェ=フランソワ・クープラン(1759-1826):ルイ18

世あるいはフランスの幸福の再来 op.14 /

フランソワ・メニッシエール(Org)[録音:2000年]

・アレクサンドル=ピエール=フランソワ・ボエリ(1785-1858):

ディアローグ、2台のクラヴサンによる四重奏、賛歌、アレグロ、

アンダンテ・コン・モート、ファンタジーとフーガほか/

フランソワ・メニシエール(Org)[録音:2000年] |

フランスの200 年に渡るオルガン音楽が8 枚CD

に!豪華演奏陣による演奏

TEMPERAMENTS が所有するオルガン音源のアンソロジー。30

人の作曲家、20 人の演奏家とアンサンブルによる、2

世紀に渡るオルガン音楽が8枚CD に収められました。 |

1001NOTES 1001NOTES

|

|

|

アクアリウム

プロコフィエフ:歌劇 《3つのオレンジへの恋》より

行進曲

チャイコフスキー:バレエ音楽 《くるみ割り人形》より

金平糖の踊り

ラヴェル:弦楽四重奏曲 より 第2楽章 Assez

vif - Tres rythme

プーランク:即興曲第5番

サン=サーンス:《動物の謝肉祭》より 水族館

バルトーク:6つのルーマニア民俗舞曲

オーレリアン・テラード:ハンノキの中の風(シューベルトによる)

カプスペルガー:トッカータ・アルペッジャータ

サティ:犬のための、ぶよぶよした真の前奏曲

オーレリアン・テラード:

タービンのパイプ配管が船体と一緒に割れている(ストララヴィンスキーによる)

オーレリアン・テラード:毎秒440サイクル(シューマンによる)

サティ:グノシエンヌ第1番

オーレリアン・テラード:1786(モーツァルトによる)

クープラン:神秘的な障壁 |

アルチュアン・ド・リエレ |

フランス、リムーザンで行われる音楽祭、"Festival

1001 Notes"の自主レーベル、1001 Notesによるアルバム第6弾。リモージュ出身のアンサンブル、アルチュアン・ド・リエレ(Artuan

de Lierree)による不思議で幻想的な世界。

アコースティックの鍵盤楽器、管楽器、打楽器に電子楽器やおもちゃの楽器など様々な楽器を操る4人組が、プロコフィエフ、チャイコフスキー、ラヴェル、サン=サーンスなどの名曲、メンバーの一人オーレリアン・テラードによる作品を自由な発想で表現していく。 |

.

ANALEKTA ANALEKTA

|

|

|

ケント・ナガノ&OSM新録音!

サン=サーンスの"オルガン付き"が遂に登場!

サン=サーンス:交響曲第3番ハ短調 Op.78《オルガン付き》

ムサ:ア・グローブ・イットセルフ・インフォールディング(世界初録音)

サーリアホ:地球の影(世界初録音) |

ケント・ナガノ(指揮)

モントリオール交響楽団

オリヴィエ・ラトリー(オルガン)

ジャン=ウィリィ・クンツ(オルガン) |

2006年に音楽監督に就任したケント・ナガノと共に、新たな黄金期を歩むカナダの名門オーケストラ、モントリオール交響楽団(OSM)。

最新作となる「オルガンとオーケストラのための交響曲、新作集」では、遂にケント・ナガノ体制でのサン=サーンスの「オルガン付き」のレコーディングが実現!

OSMのサン=サーンス、そして「オルガン付き」と言えば、前監督シャルル・デュトワとの名演が長らく代名詞として語り継がれてきただけに、ケント・ナガノという最良のコンダクター、新本拠地メゾン・サンフォニク・ド・モンレアルを得たカナダの名門の新録音は、世界初録音となる2つの委嘱作品と共に、大きな注目を集めること必至!OSM新時代の象徴、ここに誕生!

※録音(ライヴ):2014年5月28日−29日&6月1日、メゾン・サンフォニク・ド・モンレアル(カナダ)

日本語曲目表記オビ付き! |

| |

|

|

アンドルー・ワン(ヴァイオリン)&ケント・ナガノ&OSM

サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲全集

ヴァイオリン協奏曲第1番イ長調 Op.20

ヴァイオリン協奏曲第2番ハ長調 Op.58

ヴァイオリン協奏曲第3番ロ短調 Op.61 |

アンドルー・ワン(ヴァイオリン)

ケント・ナガノ(指揮)

モントリオール交響楽団 |

OSMのコンサートマスターが躍動!サン=サーンスのヴァイオリン協奏曲全集!

OSMが誇る若きコンマス、アンドルー・ワン!

カナダの名手アラン・ルフェーヴルとの「ラフマニノフ&スクリャービン」(AN

29288)、OSMの首席トランペット奏者ポール・メルケロとの「フランスのトランペット協奏曲集」(AN

29847)に続く、ケント・ナガノ&モントリオール交響楽団のコンチェルト・レコーディングは、OSMのコンサートマスター、アンドルー・ワンがソリストを務めるサン=サーンスの「ヴァイオリン協奏曲全集」!

名門ジュリアード音楽院で研鑽を積み、2008年に25歳という若さでOSMのコンサートマスターに就任したアンドルー・ワン。コンサートマスターとしての活躍はもちろんのこと、ソリストとしてOSMと共演を重ねるなど、ケント・ナガノ体制を支える若きキーパーソンである。

1744年製のミケランジェロ・ベルゴンツィのヴァイオリンから響くサン=サーンス。OSMの洗練されたサウンドと共にその美技を存分に

——!

※録音(ライヴ):2014年11月26日−27日&29日、メゾン・サンフォニク・ド・モンレアル(カナダ)

日本語曲目表記オビ付き! |

| |

AN 29150-5

(6CD/特別価格)

\8900 →\8290 |

再掲載

おお人間よ! 心せよ 〜 ベートーヴェン:交響曲全集

交響曲第1番ハ長調 Op.21/交響曲第7番イ長調

Op.92/

交響曲第2番ニ長調 Op.36/交響曲第4番変ロ長調

Op.60/

交響曲第3番変ホ長調 Op.55《英雄》/

バレエ音楽《プロメテウスの創造物》より/

交響曲第5番ハ短調 Op.67《運命》/

劇音楽《エグモント》 Op.84より/炎は燃え

Op.121b/

大フーガ変ロ長調 Op.133(ワインガルトナー編)/

交響曲第6番ヘ長調 Op.68《田園》/

交響曲第8番ヘ長調 Op.93/交響曲第9番ニ短調

Op.125《合唱付き》 |

|

ケント・ナガノ(指揮)

モントリオール交響楽団

エリン・ウォール(ソプラノ)

藤村美穂子(メゾ・ソプラノ)

サイモン・オニール(テノール)

ミハイル・ペトレンコ(バス)

モントリオール交響楽団合唱団

ターフェルムジーク室内合唱団

アイヴァース・タウリンス(合唱指揮) |

ケント・ナガノ&モントリオール響!ベートーヴェンの交響曲全集BOX!

第81号特集で掲載していたもの。今回ようやく代理店が取り扱い開始。価格も少しだけ安くなってます。

2006年にモントリオール交響楽団の音楽監督に就任したケント・ナガノが最初のビッグ・プロジェクトとして取り組んだベートーヴェンの交響曲全曲録音。

2007年から2014年にかけて入念に創り上げられた全集録音がボックス・セットで新装登場!

随所に登場するケント・ナガノの解釈、新たな音楽監督のタクトによって躍動するOSM。カナダの名門オーケストラが打ち立てた金字塔、ベートーヴェンの交響曲全集は、OSM新時代の幕開けを宣言した記念碑的演奏である。

2007年−2014年の録音。ディジパックBOX仕様。日本語曲目表記オビ付き!

|

ET’CETERA ET’CETERA

|

|

|

私的演奏協会の音楽 Vol.2

シェーンベルク:

月に憑かれたピエロ Op.21、

管弦楽のための5つの小品 Op.16(グライズル編室内管弦楽版)、

室内管弦楽のための3つの小品 Op.Posth.、

映画の1場面への伴奏音楽 Op.34(シェルホルン&グイタルト編室内管弦楽版)

ウェーベルン:管弦楽のための6つの小品 Op.6(ウェーベルン編室内管弦楽版) |

ヘンク・グイタルト(指揮)

グルッポ・モンテベロ |

私的演奏協会の音楽 第2弾!

シェーンベルクが立ち上げた団体「私的演奏協会」のための音楽を取り上げていくという、興味深いシリーズ第2弾。

演奏は、シェーンベルク・アンサンブルを創設し、シェーンベルク・クヮルテットのヴィオリストとして数多くの録音に参加したヘンク・グイタルトと、グイタルトによるアンサンブル・プロジェクト「グルッポ・モンテベロ」。

交響曲や管弦楽曲などを室内楽編成に編曲し演奏していた私的演奏協会。ブルックナーの交響曲第7番や、ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」などの"アンサンブル版"で話題を呼んだ第1弾(KTC

1483)に続くのは、室内オーケストラ版による、シェーンベルク、ウェーベルンの管弦楽作品集。

新ウィーン楽派のスペシャリストであるヘンク・グイタルトが、約1世紀前に行われたウィーンの演奏会を現代に再現する。録音:2012年10月13日−14日&12月1日−2日、ロールストン・リサイタル・ホール(ミュージック&サウンド・ビルディング/カナダ)

旧譜

私的演奏協会の音楽 Vol.1 |

|

|

私的演奏協会の音楽 Vol.1

ブルックナー:交響曲第7番ホ長調

ドビュッシー:牧神の午後への前奏曲

ブゾーニ:悲歌的子守歌 Op. 42

(すべてアンサンブル編曲版) |

ヘンク・グイタルト(指揮)

グルッポ・モンテベロ |

室内楽版ブルックナーの7番!

シェーンベルクが立ち上げた団体「私的演奏協会」のための音楽を取り上げていくという、興味深いシリーズが登場。

演奏は、シェーンベルク・アンサンブルを創設し、シェーンベルク・クヮルテットのヴィオリストとして数多くの録音に参加したヘンク・グイタルトと、グイタルトによるアンサンブル・プロジェクト「グルッポ・モンテベロ」。

交響曲や管弦楽曲などを室内楽編成に編曲し演奏していた私的演奏協会。ここでも、ブルックナーの交響曲第7番や、ドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」など、名管弦楽作品のアンサンブル・アレンジを収録。

シェーンベルクを始め新ウィーン楽派のスペシャリストであるヘンク・グイタルトが、約1世紀前に行われたウィーンの演奏会を現代に再現する。

※録音:2011年10月29日−30日、ロールストン・リサイタル・ホール(ミュージック&サウンド・ビルディング/カナダ) |

|

| |

|

|

すべて調性の異なるソナタ20曲を配置

ウェル=テンパード・スカルラッティ

ドメニコ・スカルラッティ:

ソナタ ニ長調 K.535/ソナタ ト短調 K.426/ソナタ

ハ長調 K.407/

ソナタ ヘ短調 K.555/ソナタ 変ロ長調

K.472/ソナタ 嬰ハ短調 K.246/

ソナタ 嬰ヘ長調 K.319/ソナタ ロ短調

K.87/ソナタ ホ長調 K.531/

ソナタ イ短調 K.532/ソナタ 嬰ヘ短調

K.67/ソナタ ロ長調 K.262/

ソナタ ホ短調 K.203/ソナタ イ長調 K.65/アリア

ニ短調 K.32/

ソナタ ト長調 K.455/ソナタ ハ短調 K.226/ソナタ

ヘ長調 K.554/

ソナタ 変ロ短調 K.131/ソナタ 変ホ長調

K.253 |

マリオ・マルティノリ(チェンバロ) |

ウェンディ・カルロスのアルバム「ウェル=テンパード・シンセサイザー」に影響され、付けられたタイトルが「ウェル=テンパード・スカルラッティ」。その名の通り、J.S.バッハの平均律クラヴィーア曲集を意識したものであり、555曲に及ぶドメニコ・スカルラッティのソナタから、すべて調性の異なるソナタ20曲を配置。

録音:2011年6月15日−17日、アレッツォ/使用楽器:キース・ヒル2004年製、パスカル・タスカン1769年製のヒストリカル・チェバロのコピー(エジンバラ大学コレクション/レイモンド・ラッセル・コレクション) |

RICERCAR RICERCAR

|

RIC363

(2CD+BOOK)

\4800→\4390 |

フランス・オペラ史上の大家ラモー、その最高傑作

ラモー:歌劇『栄光の神殿』(全曲)〜

啓蒙思想作家ヴォルテール、唯一のオペラ〜『栄光の神殿』〜

全3幕のオペラ

(1745年、ヴェルサイユ王室歌劇場にて初演) |

ギィ・ヴァン・ワース指揮

Ens.レザグレマン(古楽器使用)

ナミュール室内合唱団

ユーディト・ファン・ヴァンロイ、

カティア・ヴェレタズ、

マティアス・ヴィダル、

シャンタル・サントン=ジェフェリ、

アラン・ビュエ 他 |

歌劇作曲家ラモーの、知られざる「最高傑作」ここに!

先日も言いましたが、すごい演奏陣だとラモーはすごいことになるので要注意。

ヴォルテール台本、最充実期1740年代の逸品…19世紀末にみるみる復権していった頃にまず鍵盤作品が注目されたため、ラモーはチェンバロの作曲家であるように思う人も多かったかもしれません。

しかし20世紀末〜21世紀のフランス語圏古楽シーンを中心にその無数の傑作オペラが続々上演されるようになり、本来どおりの歌劇作曲家としての存在感もすっかり定着したようです。

オペラがさかんになりきれていない日本でこそ今ひとつの知名度ながら、ヨーロッパではもはやラモーは確実に「フランス・オペラ史上の大家!」として復権しました。

しかし、かつてのヘンデル界隈がそうであったように、その歌劇作品の大半が(オペラ、トラジェディ、英雄的舞踏劇、牧歌劇...といった分類にかかわらず)全て録音されてきているのかと思いきや、ルイ15世の宮廷で多忙な創作が続いた1740年代が意外に録音物未踏。

この『栄光の神殿』は啓蒙主義思想家として知られる劇作家=小説家ヴォルテールがオペラ台本を書いた唯一の現存作という点でも注目で、なんとこれが世界初録音!

企画者は「ラモーの最高傑作」と胸を張る、トランペットやティンパニも当然登場する痛快な音楽を、すでにヴェルサイユ旧王室劇場での上演実績も多いヴァン・ワースの一党があざやかに料理。

歌手陣にも経験豊富な大物が多数…まず輸入盤仕様で逸早くお届けいたします!

あ、せっかくなのでラモーつながりでこのアルバムも紹介しておきましょう・・・

天才クルレンツィスのラモー・アルバム |

SONY

8887501450-2

\2600 |

テオドール・クルレンツィス /

ラモー〜輝きの音(オペラ=バレからの舞曲

ラモー:

①『エベの祭典』第7場〜

テレプシコーレのためのミュゼット、タンブーラン、ロンド,

②『ゾロアストル』第3幕〜ガヴィットとロンドー,

③『ボレアド』第4幕〜

ミューズ、ゼフィール、季節と時と芸術の女神達の入場,

④『優雅なインドの国々』〜シャコンヌ,

⑤『優雅なインドの国々』〜花のバレ,

⑥『ゾロアストル』第3幕〜アリアとロンドー,

⑦『プラテー』第1幕〜嵐,

⑧『優雅なインドの国々』〜ロンドーとデュエット「Forets

paisibles」,

⑨コンセール第6番『めんどり』,

⑩『プラテー』第2幕〜アリア「Aux langueurs

d'Apollon」,

⑪『ナイス』第5幕〜第1&2リゴードン,

⑫『ゾロアストル』〜序曲,

⑬『イポリートとアリシ.』第1幕〜

プレリュードとアリア「Temple sacre,

sejour tranquille」,

⑭『ナイス』〜序曲,

⑮『ボレアド』第1幕〜

ロンドー形式によるコントルダンス、

⑯『優雅なインドの国々』〜

「寛大なトルコ人」と「アフリカの奴隷たちのアリア」,

⑰『ダルダヌス』プロローグ〜タンブーラン1&2,

⑱『カストールとポリュックス』第1幕〜アリア「Tristes

apprets」 |

|

テオドール・クルレンツィス

ムジカ・エテルナ(ピリオド楽器オーケストラと合唱団) |

コレがすごかったわけです。

アルバムの中身は、ラモーの「オペラ=バレ」作品から抜粋して、あたかもひとつの作品のように再構成されているんですが・・・これがまあ、次から次へと衝撃的な内容。

基本的にラモーっておだやかでまったりした感じの印象だったんですが、・・・このアルバムは全然違うんです。

解釈と演奏によってここまで過激に、ここまで鮮烈になるのか、と。

すべての音が生き生きとピチピチと飛んで跳ねて、もう押さえつけようがない。

プロローグからして刺激的ですが、途中「これは『ヴォツェック』か!?」というようなびっくりシーンもありますし、挿入されるアリアの生々しさも半端じゃない。

興奮させられたり、びっくりさせられたり、もちろんしんみりさせられたり、まさに宝箱のような1枚。

そんじょそこらのグランド・オペラを聴きとおすよりはるかに充実した時間を与えてくれます。

「ラモーなんて知らない」、「フランス・バロックは好きじゃない」、「オペラなんて聴かない」・・・いえいえ、どんな人でもOK。

知識も経験も関係なく、どんな人でもクルレンツィスの過激な魔法にかかって、間違いなくその虜になることでしょう。

ちょっとだけ見てみます??

https://www.youtube.com/watch?v=tccxRjtuXHk&feature=player_detailpage

ヴァイオリン、みんな立ってます。

彼らの肉食系縦乗り演奏はこのスタイルから来ている部分もあるのでしょう。

店主の勝手な推測ですが、クルレンツィス、ソニーと契約するとき、「『フィガロ』もいいけどその前にラモーやらせてくれないと契約しないよ」とかなんとかごねたんじゃないでしょうか・・・

それくらいクルレンツィスはラモーがやりたかったし、それくらい世に問いたかったんじゃないかという気がするんです。

カルロス・クライバーのブラームスの4番とか、ビオンディの「四季」とか、新録音新譜で出てきたときになんの先入観もなく聴き始めて卒倒しそうになったことってないですか・・・

これはそういうアルバムです。

2014年に聴いたアルバムの中でも最も衝撃的だったもの。天才はいつの時代にもいる・・・そんなことを思わせてくれたアルバムです。

【録音】2012年6月, ロシア、ペルミ、セルゲイ・ディアギレフ博物館

|

|

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

.

SPECTRUM SOUND

|

|

|

ドゥ・ヌヴーによる哀愁に満ちたブラームス!!

ミシュランの奏でるチェロ小品

アンリース・シュミット・ドゥ・ヌヴー(チェロ)

(1)ブラームス:チェロ・ソナタ第1番 ホ短調

Op.38

(2)ブラームス:チェロ・ソナタ第2番

ヘ長調

Op.99

ベルナール・ミシュラン(チェロ)

(3)マスネ:タイスの瞑想曲

(4)マスカーニ:カヴァレリア・ルスティカーナ間奏曲

(5)マスネ:エレジー

(6)シューマン:トロイメライ

(7)リスト:愛の夢第3番

(8)ブラームス:ワルツ第15番 Op.39

(9)ショパン:別れの曲

(10)リムスキー=コルサコフ:インドの歌 |

(1)(2)

アンリース・シュミット・ドゥ・ヌヴー(チェロ)

ロルフ・クニーパー(ピアノ)

(3)-(10)

ベルナール・ミシュラン(チェロ)

アンドレ・コラール(ピアノ) |

知られざる名チェリスト、アンリース・シュミット・ドゥ・ヌヴーによる哀愁に満ちたブラームス!!ベルナール・ミシュランの奏でるチェロ小品にも注目

(1)(2)セッション録音:1960年/パリ、使用音源:French

BAM LD 500.063 Original LP (1st STEREO Compatible

LP) (3)-(10)録音:1957年/パリ、使用音源:French

Odeon SOE 3283, SOE 3256 & SOE 3354 ED

1 45rpm LPs./ADD、モノラルDSD&24bit/192kHz

Digital Remastering

スペクトラム・サウンド・レーベルが保有する貴重なレコード・コレクションから見事なリマスタリングを続けているアナログ・コレクター・シリーズ。

当盤はドイツの女流チェリスト、アンリース・シュミット・ドゥ・ヌヴーによるブラームスのチェロ・ソナタ集です。

当レーベルから復刻されたバッハの無伴奏チェロ組曲(CDSMAC

023)の完全無欠な演奏でも驚かされましたが、確かな技術と個性豊かな表現がアンリース・シュミット・ドゥ・ヌヴーの最大の魅力といえます。

今回のブラームスも個性を示しつつ低音から高音まで雄弁に歌い上げるその表現力の豊かさに感動を覚えます。

カップリングはパリ音楽院出身のチェリスト、ベルナール・ミシュランによるチェロ小品集が収録されております。ともにリマスタリングは万全でモノラルながら音質も良好です。

今年最大のベストセラーのひとつ

LPは100万を超えて取引されているという

アンリース・シュミット/J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 |

CDSMAC 024

(2CD)

\4000 →\3490 |

世界初CD 化!

アンリース・シュミット

J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲 全6曲 BWV1007-1012

(1)第1番 ト長調 BWV1007

(2)第2番 ニ短調 BWV1008

(3)第3番 ハ長調 BWV1009

(4)第4番 変ホ長調 BWV1010

(5)第5番 ハ短調 BWV1011

(6)第6番 ニ長調BWV1012 |

アンリース・シュミット・ドゥ・ヌヴー(チェロ) |

録音:1957-1958年(モノラル)/ADD、DSD

& 24bit /192kHZ Digital Remastering

使用原盤:独TELEFUNKEN LT6626-8 ED 1 LP(license

from Ducrete-Thomson)

もう何年も前から復刻レーベルの「MYTHOS」がバッハ:無伴奏チェロ組曲の演奏についてこんなことを言っていた。

「アンドレ・レヴィと、もうひとりのフランスの天才女流チェリストアンリース・シュミットの演奏があれば、カザルスの録音もシュタルケルの録音もドブに捨ててもらって結構」

あまり何度も言うものだから覚えてしまっていた、アンリース・シュミット。

が、そう言っておきながらMYTHOSもそのアンリース・シュミットのバッハのLPは手に入れられなかったのか、いつまでたってもリリースしてくれる気配がなかった。

またこのサイトでも何度か紹介している「クラシック名盤 この1枚」という書籍の中でも、ジャン・マルク・ハラリというフランス人が、

「チェロによる演奏の驚くべき発見がここにある。

みなさんはアンリエス・シュミットというチェリストをご存知だろうか?

このレコードを聴いた音楽を愛するすべての人は、かならず、この演奏はバッハのチェロ組曲の2つの偉大なる演奏のうちのひとつにあたることを認識するだろう。

信じられないことだ。」

とコメント。

噂ではそのLPは100万を超えて取引されているという話までまことしやかにささやかれていた。

最近ようやく Forgotten RecordsからCD-R化されたが、今回ついに高音質復刻で知られる

SPECTRUM がリリース。世界初CD 化になる。

スペクトラム・サウンド・レーベルが保有する貴重なレコード・コレクションから見事なリマスタリングを続けているアナログ・コレクター・シリーズ。

当盤はドイツの女流チェリスト、アンリース・シュミット

ドゥ・ヌヴーによるバッハの無伴奏全曲録音です。

大変貴重なレア盤として中古市場で取引されているとされる人気の録音で、ファンの間でもCD

化が期待されておりました。

この度スペクトラム・サウンドから非常に質の高い復刻がされたのは喜ばしい限りです。

まず無伴奏組曲第1 番の前奏曲のテンポ設定に驚きです。通常の倍速!?のテンポですが演奏は完全無欠で、同曲の新しい世界を垣間見ることができます。

一方、緩徐楽章では低音から高音まで雄弁に歌いその表現力の豊かさに驚きを覚えます。これだけの才能をもったチェリストの演奏は器楽ファンならずとも聞き逃せません。

|

|

| |

|

|

教会に響き渡るチェロとオルガンの音色

ユリウス・ベッキが奏でるよるチェロ小品集

(1)ヘンデル:ラルゴ/

(2)J.S.バッハ-グノー:アヴェ・マリア/

(3)J.S.バッハ:アリア/

(4)ルイ・ド・ケ=デルヴロワ:訴え/

(5)ヴィヴァルディ:ラルゴ/

(6)ガイヤール:サラバンド/

(7)ハイドン:アンダンテ/

(8)モーツァルト:アヴェ・ヴェルム・コルプス/

(9)ベートーヴェン:アダージョ/

(10)シューベルト:アヴェ・マリア/

(11)シューマン:トロイメライ/

(12)シューマン:夕べの歌/

(13)フランク:天使の糧 |

(1)-(13)

ユリウス・ベッキ(チェロ)

ハンス・フォーレンヴァイダー(オルガン)

|

ボーナス・トラック:

(14)シューベルト:アルペジョーネ・ソナタ |

(14)ダニール・シャフラン(チェロ)

リディア・ペチェルスカヤ(ピアノ) |

(1)-(13)セッション録音:1964年4月/グロスミュンスター教会、チューリヒ(スイス)、使用音源:Switzerland

COLUMBIA Turicaphon STEREO pressing ZPX 10006

ED 1 LP

(14)セッション録音:1960年/ニューヨーク、使用音源:U.K

DECCA Pressing RCA Victrola VICS 1298 ED

1 STEREO LP/ADD、ステレオ

スペクトラム・サウンド・レーベルが保有する非常に貴重なレコード・コレクションから見事なリマスタリングを続けている好企画。

当盤はチェリスト、ユリウス・ベッキがハンス・フォーレンヴァイダーのオルガン伴奏でクラシックの名作を録音したもの復刻しました。

濃厚な音色が魅力のベッキですが、録音の少なさゆえ大変貴重なレア盤として中古市場で取引されています。教会に響き渡るチェロとオルガンの音色をとらえた録音で重厚感に満ちております。

ボーナス・トラックにはダニール・シャフランによるシューベルトのアルペジョーネ・ソナタです。見事なリマスタリングでチェロの温かみが感じられます。

|

<国内盤>

<映像>

.

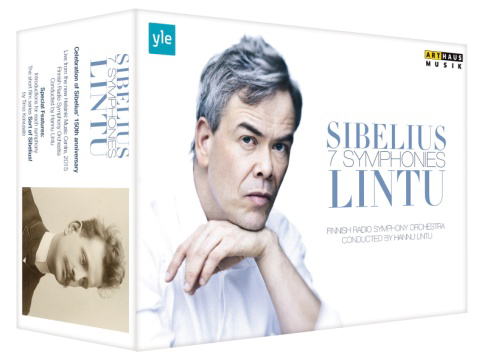

ARTHAUS(映像) ARTHAUS(映像)

|

101796

(DVD 5 枚組)

\12000→\10790 |

ハンヌ・リントゥ&フィンランド放送響

シベリウス:交響曲全集

【DVD】

<DVD1>

1.交響曲 第1 番 ホ短調 Op.39/2.交響曲

第2 番 ニ長調 Op.43/

<DVD2>

1.交響曲 第3 番 ハ長調 Op.52/2.交響曲

第4 番 イ短調 Op.63/

<DVD3>

1.交響曲 第5 番 変ホ長調 Op.82/2.交響曲

第6 番 ニ短調 Op.104/

<DVD4>

1.交響曲 第7 番 ハ長調 Op.105/

2.ドキュメンタリー「シベリウス,リントゥと7

つの交響曲」

(ナレーター:ハンヌ・リントゥ)/

<DVD5>

1.「ソート・オブ・シベリウス!」

トーモ・コイヴサーロによるフィルム・バイオグラフィ |

フィンランド放送交響楽団/

ハンヌ・リントゥ(指揮) |

101797

(BD 3 枚組)

\12000→\10790 |

【Blu-ray】

<Blu-ray1>

1.交響曲 第1 番 ホ短調 Op.39/2.交響曲

第2 番 ニ長調 Op.43/

3.交響曲 第3 番 ハ長調 Op.52/

<Blu-ray2>

1.交響曲 第4 番 イ短調 Op.63/2.交響曲

第5番 変ホ長調 Op.82/

3.交響曲 第6 番 ニ短調 Op.104/

<Blu-ray3>

1.交響曲 第7 番ハ長調 Op.105/

2.ドキュメンタリー「シベリウス,リントゥと7

つの交響曲」

(ナレーター:ハンヌ・リントゥ)/

3.「Sort Of Sibelius!-これがシベリウスだ!」

トーモ・コイヴサーロによるフィルム・バイオグラフィ |

2015 年 ヘルシンキ・ミュージック・センター

ライヴ収録/収録時間:584 分(交響曲…254 分,イントロダクション…195

分,ドキュメンタリー…58 分,ボーナス…80 分)/音声:フィンランド語

<DVD>ステレオ2.0,Dolby Digital5.1

<Blu-ray>フィンランド語 ステレオ2.0,dts-HD

Master Audio 5.0/

字幕:英, 独, 仏, 韓,日/画面:16:9/REGION All(Code:0)/

<DVD>二層ディスク×5 <Blu-ray>二層50GB×3

1080i High Definition

BBCミュージック・マガジンのグリーグ&ステンハンメル(こちら)、そしてONDINEのマーラー交響曲第1番(コチラ)と、ここへきてその名を頻繁に聞くようになったフィンランド新世代指揮者リントゥ。

なんといきなりのシベリウス交響曲全集・・・しかも映像!しかもボーナスに貴重なショートフィルム付き!

それではここで少し見てみましょうか?!いい感じです!

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=cHcI8iJhP7g

『シベリウス生誕150 周年記念リリース』

各々の交響曲の前には、30 分ほどのリントゥによる作品についてのレクチャーが挿入されています。

シベリウスをはじめとしたフィンランドの作曲家について、またフィンランド音楽の伝統と現代までの広範囲に及ぶリントゥの語りは、シベリウスを聴く歓びを一層盛り上げてくれることでしょう。

もちろん各々の交響曲の演奏は素晴らしく、脈々と続くシベリウス演奏の伝統を受け継ぎつつ、新たな視点も加えるという、いかにも「現代音楽」に強いリントゥならではのシャープな指揮姿は、一見の価値あるものです。 また、別に添えられたドキュメンタリーでは、更に深くシベリウスの音楽と内面を掘り下げていきます。

映像ではシベリウスの生涯を追いながら、フィンランドの歴史、風景、また彼に影響を与えた人や土地を紹介することで、彼が辿った音楽的歴史を肌で感じることができるはずです。

彼の7 つの交響曲には、一人の人間のさまざまなステージにおける信条があり、また彼の本質を顕すものでもあります。

ボーナスのショート・フィルム「これがシベリウスだ!」…

こちらは様々な視点やトリビアからシベリウスの本質にちょっとだけ迫ることができます。

第1 話:彼の外観についてで、彼がどんな服装をしていたか、愛用のズボンはチャックではなくボタンであった(お腹の出ている人用!)とか、いかに恵まれた体格をしていたかについて解説されています。

第2 話:彼が愛妻アイノラに送った手紙について。

第3 話:大酒飲みのくせに、体調には気を使っていたシベリウスについて。

第4 話:彼が考えていた「お金」というものについて(金のない生活は地獄だ!とも)そして快楽について。

第5 話:家庭と人生について。

第6 話:作曲について…どのようにしてインスピレーションを得ていたか。

第7 話:結婚生活について。

第8 話:未来と死について。

と、これまでほとんど知られる ことのなかったシベリウスにも焦点が当てられています。

日本語字幕付き!

|

EURO ARTS(映像) EURO ARTS(映像)

|

20 60988

(25DVD)

\15200 |

ヨーロッパコンサート1991-2015 アニヴァーサリーBOX |

|

DISC1 ヨーロッパコンサート1991 フロム・プラハ

モーツァルト:

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」〜序曲、「ドンナ・アンナのアリア」

交響曲第29番イ長調K.201

演奏会用アリア「心配しなくともいいのです、愛する人よ」K.505

交響曲第35番ニ長調「ハフナー」K.385

【特典映像】インタビュー(字幕:英独仏伊 原語:伊)

クラウディオ・アバド(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

シェリル・ステューダー(ソプラノ)ブルーノ・カニーノ(ピアノ)

収録:1991 年5月1日スメタナ・ホール、プラハ(ライヴ)

DISC2 ヨーロッパコンサート1992 フロム・マドリッド

ヴェルディ:歌劇「運命の力」〜序曲、歌劇「ドン・カルロ」〜私は望みを失った

ベルリオーズ:「ファウストの却罰」〜ラコッツィー行進曲/自然への祈り

シューベルト:交響曲第8番 ロ短調「未完成」

ワーグナー:

楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」〜第1幕への前奏曲

、

楽劇「ワルキューレ」〜ジークムントの愛の歌「冬の嵐はすぎ去り」、

楽劇「神々の黄昏」〜夜明け/ジークフリートのラインへの旅/ジークフリートの葬送行進曲/

終曲

プラシド・ドミンゴ(テノール) ダニエル・バレンボイム(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:1992 年5月1日エル・エスコリアル教会堂、スペイン(ライヴ)

DISC3 ヨーロッパコンサート1993 フロム・ロンドン

チャイコフスキー:幻想序曲『ロメオとジュリエット』

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調

K.216

ストラヴィンスキー:バレエ音楽『春の祭典』

チャイコフスキー:バレエ音楽『くるみ割り人形』op.71〜『花のワルツ』

フランク・ペーター・ツィンマーマン(ヴァイオリン:モーツァルト)

ベルナルド・ハイティンク(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:1993 年5月1日ロイヤル・アルバート・ホール、ロンドン(ライヴ)

【特典映像】インタビュー(字幕:英独仏伊)

DISC4 ヨーロッパコンサート1994 フロム・マイニンゲン

ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第5番変ホ長調作品73「皇帝」

ブラームス:交響曲第2番ニ長調作品73

ダニエル・バレンボイム(ピアノ) クラウディオ・アバド(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:1994 年5月1日マイニンゲン劇場、ドイツ、ライヴ

DISC5 ヨーロッパコンサート1995 フロム・フィレンツェ

ベートーヴェン:歌劇「フィデリオ」序曲

ブラッハー:パガニーニの主題による変奏曲

パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第1番ニ長調作品6(第1楽章)

ストラヴィンスキー:バレエ音楽「ペトルーシュカ」

ドヴォルザーク:スラヴ舞曲集作品96第8番ト短調

サラ・チャン(ヴァイオリン) ズビン・メータ(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:1995 年5月1日ヴェッキオ宮殿(ライヴ)

【特典映像】インタビュー(字幕:英独仏)

DISC6 ヨーロッパコンサート1996 フロム・サンクト・ペテルブルグ

プロコフィエフ: バレエ「ロメオとジュリエット」より

ラフマニノフ: 歌劇「アレコ」より”月は高く輝く”

ベートーヴェン:ロマンス第1 番& 第2

番 、交響曲第7 番イ長調op.92

チャイコフスキー:バレエ「くるみ割り人形」より”

花のワルツ”

クラウディオ・アバド(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

アナトーリ・コチェルガ(バリトン)

コルヤ・ブラヒャー(ヴァイオリン)

収録:1996 年5月1日マリインスキー劇場(ライヴ)

【特典映像】サンクト・ペテルブルグの音楽について&インタビュー(字幕:英独仏)

DISC7 ヨーロッパコンサート1997 フロム・ヴェルサイユ

ラヴェル:組曲『クープランの墓』

モーツァルト:ピアノ協奏曲第13番ハ長調

K.415

ベートーヴェン:交響曲第3番変ホ長調 op.55『英雄』

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ダニエル・バレンボイム(指揮、ピアノ)

収録:1997年5月1日ヴェルサイユ宮殿オペラ・ロワイヤル、パリ(ライヴ)

【特典映像】パリの音楽について&インタビュー(字幕:英仏)

DISC8 ヨーロッパコンサート1998 フロム・ストックホルム

ワーグナー:歌劇「さまよえるオランダ人」〜序曲

チャイコフスキー:交響的幻想曲「テンペスト」作品18

ドビュッシー:夜想曲,ヴェルディ:聖歌四篇

クラウディオ・アバド(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 マリー・アレクシス(ソプラノ)

マリア・ヴィースランデル(コーラスマスター) スウェーデン放送合唱団 エリック・エリクソン室内合唱団

収録:1998年5月1日バーサ号博物館、ストックホルム(ライヴ)

DISC9 ヨーロッパコンサート1999 フロム・クラクフ

モーツァルト:モテット『エクスルターテ・ユビラーテ』

K.165

モーツァルト:ミサ曲ハ短調 K.427〜『聖霊によりて』

ショパン:ピアノ協奏曲第2番ヘ短調 op.21

シューマン:交響曲第1 番変ロ長調 op.38『春』

クリスティーネ・シェーファー(ソプラノ) エマニュエル・アックス(ピアノ)

ベルナルド・ハイティンク(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:1999年5月1日聖マリア教会、クラクフ(ライヴ)

【特典映像】ペンデレツキのインタビュー(字幕:英仏)

DISC10 ヨーロッパコンサート2000 フロム・ベルリン

ベートーヴェン:

ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 Op.19、交響曲第9番ニ短調

Op.125『合唱』

ミハイル・プレトニョフ(ピアノ) カリタ・マッティラ(ソプラノ) ヴィオレータ・ウルマーナ(コントラルト)

トマス・モーザー(テノール) アイケ・ヴィルム・シュルテ(バリトン) エリック・エリクソン室内合唱団

スウェーデン放送合唱団 トヌ・カリユステ(合唱指揮)

クラウディオ・アバド(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2000 年5月1日フィルハーモニー、ベルリン(ライヴ)

【特典映像】メイキング(ベルリン)

DISC11 ヨーロッパコンサート2001 フロム・イスタンブール

ハイドン:交響曲第94番ト長調 Hob.I-94『驚愕』

モーツァルト:フルート協奏曲第2番ニ長調

K.314( 285d)

ベルリオーズ:幻想交響曲−ひとりの芸術家の生活のエピソード

作品14

エマニュエル・パユ(フルート) マリス・ヤンソンス(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2001 年5月1日聖イレーネ聖堂、イスタンブール(ライヴ)

【特典映像】イスタンブールのポートレート&

. バック・ステージ(字幕:英独仏西伊)

DISC12 ヨーロッパコンサート2002 フロム・パレルモ

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲ニ長調 Op.77

ドヴォルザーク:交響曲第9番ホ短調『新世界より』

ベートーヴェン:『エグモント』序曲

ヴェルディ:『シチリア島の夕べの祈り』序曲

ギル・シャハム(ヴァイオリン) クラウディオ・アバド(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2002 年5月1日マッシモ劇場、パレルモ(ライヴ)

【特典映像】パレルモのポートレート(字幕:英独仏西伊)

DISC13 ヨーロッパコンサート2003 フロム・リスボン

ラヴェル:組曲「クープランの墓」

モーツァルト:ピアノ協奏曲第20 番ニ短調KV466

バルトーク:管弦楽のための協奏曲

ドビュッシー:「夜想曲」〜「祭り」

【特典映像】リスボンの歴史

マリア・ジョアン・ピリス(ピアノ) ピエール・ブーレーズ(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2003 年5月1日 ジェロニモス修道院、リスボン(

ライヴ)

DISC14 ヨーロッパコンサート2004 フロム・アテネ

ブラームス:ピアノ協奏曲第1番ニ短調 作品15

ピアノ四重奏曲第1番ト短調 作品25(シェーンベルク編曲管弦楽版)

ダニエル・バレンボイム(ピアノ) サイモン・ラトル(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2004 年5月1日ヘロデス・アッティコス奏楽堂、アテネ(ライヴ)

【特典映像】メイキング(字幕:英独仏)

DISC15 ヨーロッパコンサート2005 フロム・ブダペスト

ベルリオーズ:序曲「海賊」

バルトーク:ヴァイオリン協奏曲第2番

ストラヴィンスキー:「火の鳥」

レオニダス・カヴァコス(ヴァイオリン) サイモン・ラトル(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2015 年5月1日ハンガリー国立歌劇場(ライヴ)

DISC16 ヨーロッパコンサート2006 フロム・プラハ

モーツァルト:

交響曲第35番ニ長調KV. 385「ハフナー」、ピアノ協奏曲第22番変ホ長調KV.

482、

ホルン協奏曲第1番ニ長調KV. 412/514(

KV. 386b)、交響曲第36番ハ長調KV. 425「リンツ」

【特典映像】「プラハの芸術点描」(字幕:英独仏)

ラデク・バボラーク(ホルン) ダニエル・バレンボイム(ピアノ

& 指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2006 年5月1日プラハ、エステート劇場(ライヴ)

DISC17 ヨーロッパコンサート2007 フロム・ベルリン

ワーグナー:楽劇「パルジファル」前奏曲

ブラームス:ヴァイオリンとチェロのための二重協奏曲イ短調Op.102、交響曲第4

番ホ短調Op.98

リサ・バティアシヴィリ(ヴァイオリン) トルルス・モルク(チェロ)

サー・サイモン・ラトル(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2007年5月1日カーベルヴェルク・オーバーシュプレー、ベルリン(ライヴ)

DISC18 ヨーロッパコンサート2008 フロム・モスクワ

ストラヴィンスキー:3楽章の交響曲

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調

作品26

ベートーヴェン:交響曲第7番イ長調 作品92

サイモン・ラトル(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヴァディム・レーピン(ヴァイオリン)

収録:2008 年5月1日モスクワ音楽院大ホール(ライヴ)

DISC19 ヨーロッパコンサート2009 フロム・ナポリ

ヴェルディ:歌劇『運命の力』序曲

マルトゥッチ:『追憶の歌』

シューベルト:交響曲第9番ハ長調D.944『グレート』

ヴィオレッタ・ウルマーナ(ソプラノ)リッカルド・ムーティ(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2009 年5月1日サン・カルロ劇場、ナポリ(ライヴ)

DISC20 ヨーロッパコンサート2010 フロム・オックスフォード

ワーグナー:楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」から第3幕への前奏曲

エルガー:チェロ協奏曲 ホ短調Op.85

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調Op.68

ダニエル・バレンボイム(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 アリサ・ワイラースタイン(チェロ)

収録:2010 年5月1日オックスフォード大学シェルドニアン講堂(ライヴ)

DISC21 ヨーロッパコンサート2011 フロム・マドリード

シャブリエ:狂詩曲『スペイン』

ロドリーゴ:アランフェス協奏曲

ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調 Op.27

カニサレス(ギター) サー・サイモン・ラトル(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2011 年5月1日マドリード・レアル劇場(ライヴ)

【特典映像】サイモン・ラトルへのインタビュー

DISC22 ヨーロッパコンサート2012 フロム・ウィーン

ブラームス: ハイドンの主題による変奏曲変ロ長調作品56a

ハイドン:チェロ協奏曲第1番ハ長調Hob.VIIb:1

ベートーヴェン:交響曲第5番ハ短調作品67『運命』

ゴーティエ・カプソン(チェロ) グスターボ・ドゥダメル(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2012 年5月1日スペイン乗馬学校、ウィーン(ライヴ)

DISC23 ヨーロッパコンサート2013 フロム・プラハ

ヴォーン・ウィリアムス:トマス・タリスの主題による幻想曲

ドヴォルザーク:聖書の歌 作品99

ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調作品68「田園」

マグダレーナ・コジェナー(メゾソプラノ) サー・サイモン・ラトル(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2013 年5月1日スペイン・ホール、プラハ城、チェコ(ライヴ)(字幕:英独仏)

DISC24 ヨーロッパコンサート2014 フロム・ベルリン

ニコライ:歌劇『ウィンザーの陽気な女房たち』序曲

エルガー:交響的習作『ファルスタッフ』

op.68

チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調 op.64

ダニエル・バレンボイム(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2014 年5月1日フィルハーモニー、ベルリン(ライヴ)

DISC25 ヨーロッパコンサート2014 フロム・アテネ

ロッシーニ:歌劇「セミラーミデ」から 序曲

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調 作品47

J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ 第3番

ハ長調 BWV.1005 から ラルゴ(アンコール)

シューマン:交響曲 第3番 変ホ長調「ライン」

レオニダス・カヴァコス(ヴァイオリン) サー・サイモン・ラトル(指揮) ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団

収録:2015 年5月1日 メガロン・アテネ・コンサートホール(ライヴ)

|

日本先行販売 ベルリン・フィルのヨーロッパコンサートDVDボックス

画面:16:9 NTSC、音声:PCM ステレオ、DD5.1、DTS5.1、リージョン:All

ベルリン・フィルの創立記念日5月1日に毎年行われている、ベルリン・フィルのヨーロッパコンサート。ヨーロッパ各地のホールや歴史的建造物を巡る形で行われており、夏のヴァルトビューネ・コンサートよりも本格的なプログラムで、美しい建物や街で行われるコンサートは、多くの音楽ファンに支持されているコンサートの一つでもあります。

1991 年にスタートしたコンサートは2015 年で25

回目を迎え、その記念にEURO ARTS がBOX 化。他レーベルからリリースされている映像も収録した、25

回分すべてのコンサートを網羅した貴重なセットとなっております。

第1 回のコンサートは、クラウディオ・アバドが正式にベルリン・フィルの指揮者に就任した2

年後の1991 年。カラヤンから新たな指揮者として就任したアバドがベルリン・フィルに打ち立てた新企画の一つとして始まりました。

その後の25 年間には錚々たる面々の指揮者が登場し、それぞれの都市に合ったプログラミングとソリストを迎え充実したコンサートを続けてきました。その全てが詰まったDVDセットとなります。

このDVD セットは、世界に先駆けて日本で先行リリースされます。

|

10/8(木)紹介新譜

マイナー・レーベル新譜

ANIMA ANIMA

|

|

|

プレヴェール& コスマ:シャンソン集

1. 校門を出たら/ 2. アフォリズム/ 3.

夜の音/ 4. タクシードライバーの悪夢/

5. 美しい星へ/ 6. 子守歌〜ゲットーの歌(ピアノ独奏)/

7. 家族の歌/

8. バルバラ/ 9. 環/ 10. 鳥の鳴き声/

11. 心配の鳥/

12. ナイチンゲール〜ラングドック組曲(ピアノ独奏)/13.

鋼鉄の娘/

14. ロンドンの魅力/ 15. この愛/ 16. ヒゲノスリの父〜ラングドック組曲(ピアノ独奏)/

17. 子供狩り/ 18. 心の叫び/19. 割れた鏡/

20. ロックアウト/ 21. 朝寝坊/

22. 惨めさの歌〜ゲットーの歌(ピアノ独奏)/23.

血だらけの唄/ 24. 余分な厳しさ/

25. チェロとピアノの二重奏曲/ 26. 外国の祭/27.

赤毛/

28. 私はわたしよ/ 29. 鯨釣り/ 30. キャットニップ/

31. 目録 |

フィリップ・バルベー=ライヤ(Pf)

エロディ・フォンナール

マヤ・ヴィヤヌエヴァ

ジュリー・オルロー(Sop)

パトリック・ランゴー(Vc) |

フランスのオシャレさと退廃にあふれるシャンソン集

録音:2014年8月/シャトネ=マラブリ音楽院講堂/DDD、73’

00”

詩人ジャック・プレヴェール(1900-1977) と作曲家ジョセフ・コスマ(1905-1969)

の黄金コンビは不朽の大名曲「枯葉」で知られますが、他にも魅力的なシャンソンを多数残しています。

ここでは27 曲を披露、コスマならではの旋律美を堪能させてくれます。さらにコスマの珍しいピアノ独奏曲が4篇収められているのも注目。コスマはもともとハンガリー人で、純音楽作品はバルトーク的な作風を示すとされますが、「ラングドック組曲」はこの地方を代表する作曲家セヴラックを思わす絶美の世界で、ひきつけられます。

フィンランドの血を引くバルベー=ライヤは指揮者としても活躍するピアニスト。コスマならではの退廃の世界をカッコ良さの極みで披露してくれます。 |

| |

|

|

エドアルド・ブルーニ:旋法の芸術 Vol.1

(1)6つの旋法的舞曲(2010-12) 〜 4手連弾のための

(2)ペネロープによる海(ピナ・ソヴィッラ詩による歌曲集)

(2011-14)

(3)6つの旋法的前奏曲(2010-13) 〜ピアノ独奏のための

(4)6つの旋法的旋律(2010) 〜クラリネットとピアノ |

アルス・モーディ・アンサンブル

【エドアルド・ブルーニ、

モニク・チオーラ(Pf)、

レティツィア・グラッシ(声)、

マヌエラ・ヴェットーリ(Cl)】 |

数学的に複雑ながら、ショパンを思わす美しい音楽

録音:2013/14/リーヴァ・デル・ガルダ/DDD、63’

32”

エドアルド・ブルーニは1975 年生まれのイタリアの作曲家兼ピアニスト。トレント音楽院でピアノをアルナルド・コーエン、ラーザリ・ベルマン、アンドラーシュ・シフに、作曲をルイス・バカロフに学びました。

彼は2010 年以降旋法とリズムの可能性を追求していて、ここに収められた4

作品はいずれもその考えに基づいていますが、音楽自体は親しみやすく、美しいメロディを満喫できます。

作曲者自身を含むアルス・モーディ・アンサンブルが高度な演奏を聴かせてくれます。

旧譜

エドアルド・ブルーニ:ピアノ音楽1992-2002 |

|

|

エドアルド・ブルーニ:ピアノ音楽1992-2002

(1)4つの小品 (1992-3)

(前奏曲変ホ短調/間奏曲第1番ヘ短調/

ワルツ嬰ハ短調/間奏曲第2番ニ短調)

(2)ミレーナのための2つのワルツ (1995)

(3)3つのワルツ (1999-2000)

(4)ピアノ・ソナタ (2002) |

エドアルド・ブルーニ(Pf)

【Yamaha CF III】 |

現代のショパン、ブルーニのオシャレな世界

録音:2013 年4 月/メトロ・アート・スタジオ(イタリア)/47’

24”

エドアルド・ブルーニは1975 年生まれのイタリアの作曲家兼ピアニスト。トレント音楽院でピアノをアルナルド・コーエン、ラーザリ・ベルマン、アンドラーシュ・シフに、作曲をルイス・バカロフらに学びました。ブルーニは自身の作風を3

つの時期に区分しています。まずは「ロマン的」とする1992-95

年で、ここでは「4 つの小品」や「ミレーナのための2

つのワルツ」があたります。次は「非現実的」とする1995-2006

年で「3 つのワルツ」、さらに「英雄的」な2000-2008

年に「ピアノ・ソナタ」が該当します。いずれもメロディアスで美しく、ことに「ミレーナのための2

つのワルツ」はショパン風。ブルーニの演奏もオシャレで、ヤマハCF

Ⅲの響きも魅力です。 |

|

APARTE APARTE

|

AP 097

(2CD)

\3600 →\3290 |

アンサンブル・ジル・バンショワ

失われたポリフォニー〜フランスのフォブルドン、16〜19世紀

[CD1] 16世紀〜17世紀のポリフォニー音楽

1. Ave consurgens aurora (versus)

2. Lumen ad revelationem (antienne) &

Nunc dimittis (cantique de Simeon)

3. Credo in unum Deum

4. Mater regis angelorum (versus)

5. Nunc dimittis / Ayn apolis / Magnum

nomen Domini (cantique de Simeon)

6. Litaniae B. Mariae Virginis (Litanies)

7. Miserere (詩篇50)

8. Creator omnium (versus)

9. クローダン・ド・セルミジ(1490-1562)

Magnificat(第6旋法)

10. Laudate pueri (詩篇112)

11. ジャン・ド・ブルノンヴィル(1585-1632):Ave

regina coelorum (antienne)

12. In exitu Israel (詩篇113)

13. Laudate Dominum du 3e ton(詩篇116)

14. シャルパンティエ(1643-1704):深き淵より(詩篇129)

[CD2] 18〜19世紀のポリフォニー

1. Pange lingua (賛歌)

2. Dixit Dominus (詩篇109)

3. Ave maris stella (賛歌)

4. Alleluia, O filii et filiae

5. Ave maris stella (賛歌)

6. Kyrie de la Messe des morts

7. Dies irae (セクエンツィア)

8. Omne quod dat mihi (antienne) &

Magnificat(第7旋法)

9. フランソワ=ルイ・ペルヌ(1772-1832):Kyrie

de la messe des solennels mineurs

10. アヴェ・ヴェルム・コルプス(セクエンツィア)

11. Ut queant laxis (賛歌)

12. Inviolata (セクエンツィア)

13. アロイス・クンク(1832-1895) Adoremus

in aeternum (antienne) |

アンサンブル・ジル・バンショワ

ドミニク・ヴェラール(指揮)

トゥールーズ聖歌隊 |

ヨーロッパの歴史上もっとも長く存在していたフォブルドン

録音:2012年4月

中世から19 世紀にかけて、ヨーロッパでは多彩な多声音楽が存在していました。それらは何声から成るか、即興かどうか、さらには記譜法など実に様々なタイプの音楽が存在していました。

そんな中、ヨーロッパの教会の歴史の中でもっとも長く存在していたのがフォブルドン。フォブルドンとは、3

声部から成る曲を作曲する際、上声部(原則として聖歌の旋律にもとづく)と下声部(テノール)だけが記譜され、中間声部は上声部の完全4

度下を演奏するもので、1960 年代の第2 バチカン公会議で決定された、ミサの中でラテン語を使用しないという決定が為されるまで、このフォブルドンで音楽は演奏されていました。

このフォブルドンを研究しているドミニク・ヴェラール率いるアンサンブル・ジル・バンショワが、何千もの楽譜の中から選りすぐった作品をおさめたのがこの2

枚組。

ヨーロッパ中の教会で長きにわたって歌い継がれてきた多声の聖歌が鮮やかによみがえりました。 |

| |

|

|

ルイ・シュヴィッツゲーベル=ワン(ピアノ)

サン= サーンス(1835 〜 1921):ピアノ協奏曲2番&5番

(1)ピアノ協奏曲第2番 ト短調 Op.22(ライブ録音)

(2)ピアノ協奏曲第5番 「エジプト風」へ長調 Op.103 |

ルイ・シュヴィッツゲーベル=ワン(ピアノ)

BBC交響楽団

(1)ファビアン・ガベル(指揮)

(2)マーティン・ブラビンズ(指揮) |

若手気鋭のピアニスト、ルイ・シュヴィッツゲーベルによるサン=

サーンスのピアノ協奏曲

録音:(1)2014 年2 月18 日 (2)2015 年4

月7 日

ジュネーヴ国際音楽コンクール第2 位(1 位なし)、ヤング・コンサート・アーティスト国際オーディション第1

位の若手気鋭のピアニスト、ルイ・シュヴィッツゲーベルによるサン=

サーンスのピアノ協奏曲集。

2 番ト短調はライブ録音です。オルガニストでもあったサン=

サーンスの、オルガン音楽への思いも垣間見ることができるこれらピアノ協奏曲を、時に軽く輝くような、そして時にどっしりと骨太なルイ・シュヴィッツゲーベルの音色でたっぷり堪能できる一枚です。 |

CAVI MUSIC CAVI MUSIC

|

4260085535019

(CD+カタログ)

\1300 |

CAVI MUSIC 10周年記念カタログ付きCD

コルンゴルト:チェロ協奏曲ハ長調Op.37

ブロッホ:ヘブライ狂詩曲「シェロモ(ソロモン)」

ゴルトシュミット:チェロ協奏曲Op.23 |

ユリアン・ステッケル(Vc)

ライン州立フィルハーモニー

ダニエル・ライスキン(指揮) |

録音:2009年10 月(コルンゴルト)、2009年11

月(ブロッホ)、2009 年6 月(ゴルトシュミット) ライン・モーゼル・ホール/限定盤

CAvi-Music は、30 年近くEMI で敏腕プロデューサーとして名を轟かせてきたアンドレアス・フォン・イムホフ(Andreas

von Imhoff)が2005 年に立ち上げたレーベル。

ラルス・フォークト、ザビーネ・マイヤー、アンティエ・ヴァイトハースらも録音を依頼するほどアーティストからの信頼も厚く、質の高いタイトルを数々リリースしています。

今年2015 年は記念すべきレーベル10 周年。10

年分のリリース・タイトルを掲載したカタログと、若手チェリスト、ユリアン・ステッケルのコルンゴルト、ブロッホ、ゴルトシュミットの20

世紀チェロ協奏曲集(原盤番号:4260085532230)がセットになったカタログCD

をリリースします。 |

FIRST HAND

|

|

|

ショスタコーヴィチ・ファンも聴いたことのないお宝続出!

(1)ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン・ソナタOp.134

(2)同:未完のヴァイオリン・ソナタ (1945)

(3)同(ツィガーノフ編):弦楽四重奏曲第4番のアンダンティーノ(Vn,Pf

版)

(4)ストラヴィンスキー(ショスタコーヴィチ編):詩篇交響曲(ピアノ・デュオ版)

(5)ブラーガ(ショスタコーヴィチ編):天使のセレナード

(Sop、Ms,Vn,Pf 版) |

サーシャ・ロジェストヴェンスキー(Vn)

ジェレミー・メニューイン(Pf)

(4)ムーキー・リー=メニューイン(Pf セコンド)

(5)イローナ・ドムニフ(Sop)

アレクサンドラ・シェルマン(Ms) |

STEREO

指揮者ゲンナジ・ロジェストヴェンスキーとピアニストのポストニコワを両親とするサーシャ(アレクサンドル)・ロジェストヴェンスキー。彼がユーディ・メニューインの愛息ジェレミーと二世共演を果たし、ショスタコーヴィチ・ファンでさえびっくりの珍品を集めました。先日リナス・ロスの世界初録音盤がリリースされた1945

年の未完のヴァイオリン・ソナタは、生前のショスタコーヴィチと親しかった父仕込みか、驚くほどの説得力。

ツィガーノフによる前奏曲集のヴァイオリン編曲は人気レパートリーとなっていますが、弦楽四重奏曲第4

番の第2 楽章も編曲しています。彼はベートーヴェン四重奏団の第1

ヴァイオリンとして原曲の世界初演者でもあり、曲を熟知した美しい仕上となっています。

さらに興味深いのがストラヴィンスキーの「詩篇交響曲」をショスタコーヴィチが4

手連弾用に編曲した版。作曲直後の1930 年の編曲で、合唱主体の大編成を彼ならではのピアニズムで見事に処理した逸品。ジェレミー・メニューインが愛妻ムーキー・リー=メニューインと息の合った演奏を聴かせてくれます。世界初録音。

ほほえましいのが、日本でも古くから「天使のセレナード」としてポピュラーなブラーガのセレナードをソプラノとメゾソプラノの二重唱に仕立てたものも世界初録音。ショスタコーヴィチの職人技を見せつけられます。 |

HMF HMF

|

|

|

トマス・ルイス・デ・ヴィクトリアの最高傑作レクイエムを収録

1. トマス・ルイス・デ・ヴィクトリア(1548-1611):O

quam gloriosum

2. エルネスト・バロック(1890-1979):Give

us the wings of faith

3. リチャード・デリング(c. 1580-1630):Factum

est silentium

4. ケネス・レイトン(1929-88):Give me the

wings of faith

5. チャールズ・ヴィリアース・スタンフォード(1852-1924):

Justorum animae

6. エドガー・ベイントン(1880-1956):And

I saw a new heaven

7. ウィリアム・バード(1543-1623):Justorum

animae

8. アロンソ・ロボ(1555-1617):Versa est

in luctum

9. トマス・ルイス・デ・ヴィクトリア:Officium

defunctorum(レクイエム) |

ケンブリッジ・クレア・カレッジ合唱団

ザ・ドミートリー・アンサンブル

グラハム・ロス(指揮) |

録音:2014年2月17日&3月20,22日

名門ケンブリッジ・クレア・カレッジ合唱団の最新盤は、スペイン・ルネッサンス期の最高傑作として名高いトマス・ルイス・デ・ヴィクトリアのレクイエム(6声部)のほか、聖人たちのお祝いのための音楽を中心に収録。

ダイナミクス豊かな演奏に酔いしれる1 枚です。 |

MIRARE MIRARE

|

|

|

フランスの若手カドゥシュによるアウトドア・ミュージック

J.S.バッハ:カプリッチョ「最愛の兄の旅立ちに寄せて」BWV992

シューマン:森の情景Op.82

ヤナーチェク:霧の中で

バルトーク:戸外にて |

ダヴィッド・カドゥシュ(ピアノ) |

62’00

フランス生まれのピアニスト、ダヴィッド・カドゥシュがバッハ、シューマン、ヤナーチェク、バルトークの作品を収録しました。

一見、共通点がないようにも思える選曲ですが、カドィシュのキーワードは「屋外(out

of door)」。外国に赴任する兄にむけて書いたバッハのカプリッチョ。「森」をモチーフとした詩に触発されて作曲したシューマンの「森の情景」。作曲家としてキャリアを暗中模索していた頃に書かれたヤナーチェクの「霧の中で」。屋外で演奏する音楽をピアノで描写したバルトークの「戸外にて」。多彩な音楽性を持つカドゥシュならではの卓越した表現力で各曲の魅力を存分に引き出しています。 |

NAIVE NAIVE

|

|

|

スイス出身の俊英、ピエモンテージによる鮮やかなドビュッシー

ドビュッシー:前奏曲集 第1巻&第2巻(全曲) |

フランチェスコ・ピエモンテージ(ピアノ) |

録音:2014年3,4月

ピエモンテージによるドビュッシーの登場。

スイス出身のフランチェスコ・ピエモンテージは1983

年生まれ。ビエロフラーヴェク指揮BBC 交響楽団、オラモ指揮バイエルン放送交響楽団など、トップ・レベルのオーケストラからソリストとして招かれています。2014

年10 月にはノリントン指揮N 響とベートーヴェンのピアノ協奏曲第1

番を初共演、絶賛されました。

大きな影響を受けた師の一人がブレンデル。ピエモンテージはブレンデルから「物事の細部に至るまでを愛すること」の大切さを学んだと言います。

ほかにもペライアやワイセンベルクらからも薫陶を受けています。室内楽、ソロ、協奏曲と既に幅広い活躍をみせています。

ナイーブからはモーツァルトのソロ作品集(V

5367)、シューマンのピアノ協奏曲(V 5327)がリリースされています。そんなピエモンテージの演奏は、透明感を保ちつつ色彩感豊かな音色が持ち味。このドビュッシーでもまるで詩を吟じるかのように1

曲1 曲のキャラクターづけが明確ながら、全篇を通して光をたたえたようなクリアーな音色に思わず耳が奪われてしまいます。 |

OBSIDIAN

|

|

|

アン・ブーリン ソングブック:16世紀の作曲家らによる曲集

・御身はすべてが美しくあり給う(ジャン・ムートン)

・悲しみの聖母(ジョスカン・デプレ)

・彼女は誰なのか(アントワーヌ・ブリュメル)

・私はあなたに楽しみを上げましょう(クローダン・ド・セルミジ)

他 |

アラミレ

クレア・ウィルキンソン(歌)

ヤコブ・へリングマン(リュート)

カースティー・ワトレー(ハープ)

デイヴィッド・スキナー(指揮) |

世紀の悪女のもう一つの素顔 ヘンリー八世の妻の一人、アン・ブーリンのコレクション

録音:2015年5月

ヘンリー八世の6 人の妻のうち最も悪名高いアン・ブーリン。王妃の侍女でありながらヘンリー八世を虜にしたアンは、ヘンリー八世と当時の王妃キャサリンとの離婚問題を巡る教皇との対立など、当時のイギリスの大混乱の火付け役でした。最期は反逆罪、姦通罪の疑いをかけられロンドン塔に監禁、処刑された彼女は、様々なエピソードからしたたかな悪女と言われますが、音楽をたしなむ一面もあったといわれます。

このCD におさめられているのは彼女が10 代の頃から「アン・ブーリン

ソングブック」として集めていた彼女のお気に入りの作品の数々です。

彼女が処刑されるまでずっと彼女の持ち物の中にあったと言われる「アン・ブーリン

ソングブック」は、その後500 年間行方不明になっていましたが、最近になって発見されました。

演奏を手掛けているのは、「アン・ブーリン

ソングブック」発見後初めて蘇演をしたアラミレ。最後に収録されている「O

Deathe rock me asleep(おお死よ、われを眠りに)」は「アン・ブーリン

ソングブック」にはない曲ですが、アンが処刑の日まで監禁されていた部屋から見つかった詩による曲で、作詩者はアン本人ではないかと言われています。

運命に翻弄される前の音楽好きな少女だったアン、処刑前に静かに死を見据えるアンなど、悪女として語られることの多い彼女の別の一面を垣間見ることができる一枚です。 |

| |

|

|

クロフト(1678 〜 1727):アンセム集

・アンセム集とオルガン独奏曲

・葬儀の典礼とオルガン独奏曲 |

ケンブリッジ・シドニー・サセックス大学合唱団

デイヴィッド・スキナー(指揮) |

知られざるイギリスバロックの大家、心に染みわたるウィリアム・クロフトの教会音楽

録音:2014年6月28日-30日

バロック時代のイギリスの作曲家、ウィリアム・クロフトの教会音楽集。宮廷礼拝堂やウエストミンスター大寺院でオルガニストや聖歌隊長を務めた彼は、イギリスの偉大な作曲家であるパーセルやタリスの後継者として、典礼音楽を数多く残しました。このCD

にもおさめられている「葬儀の典礼」は、イギリスで長く国葬の音楽として使われています。

同時代に同じイギリスで活躍した作曲家、ヘンデルの影に隠れて日本ではあまり知られていないクロフトですが、その音楽のこの世のものとは思えない美しさには心が洗われます。

「葬儀の典礼」中の1 曲「我らの心の秘密を知りたもう主よ(Thou

Knowest, Lord)」は、クロフトではなくパーセルの作。クロフトがパーセルへのオマージュとして入れたものです。 |

GUILD GUILD

|

|

|

マルク・アンドレーエ

シューマンとメンデルスゾーンの交響曲第4番、

シューマンの未完の作品「交響曲ト短調(ツヴィッカウ交響曲)」も収録

シューマン:

交響曲第4番ニ短調 Op.120(1841年初稿版)、交響曲ト短調

メンデルスゾーン:

交響曲第4番 Op.90 《イタリア》 (1833/34年版) |

マルク・アンドレーエ(指揮)

バンベルク交響楽団 |

祖父フォルクマール・アンドレーエの作品集で名を上げたスイスの指揮者マルク・アンドレーエ。

シューマンとメンデルスゾーンの交響曲第4番というメジャー・レパートリーだが、ともに初期稿を用い、シューマンの未完の作品、「交響曲ト短調(ツヴィッカウ交響曲)」も収録するというユニークなプログラミングで魅せる!

※録音:2014年1月13日−17日、ヨーゼフ・カイルベルト・ホール(バンベルク) |

| |

|

|

ソナタ・エブライカ 〜 ヴィオラとピアノのための作品集

アーロン・ヤロム:セファルディック・ポエム

フランク・レヴィ:ソナタ・リチェルカーレ

エルンスト・レヴィ:ヴィオラ・ソナタ第1番

フランク・レヴィ:ヴィオラ第2番

グラハム・ウォーターハウス:ソナタ・エブライカ |

ハナ・グベンコ(ヴィオラ)

ティモン・アルウェッグ(ピアノ) |

ハナ・グベンコは、モスクワに生まれ、2004年にはドイツで若手音楽家のためのユーゲント・ムジツィールト・コンクールで優勝。チューリッヒ音楽院を卒業し、数々の奨学金を得て活動している女流ヴィオリスト。グラハム・ウォーターハウスの「ソナタ・エブライカ」は、ハナ・グベンコに献呈されている。

※録音:2014年10月20日−22日、ワイアストン・コンサート・ホール(モンマス) |

NAXOS NAXOS

|

8.573284

\1100 |

マヌエル・ポンセ:ギター作品集 第3集

1-4.ソナタ・メキシカーナ(1923)

<第1楽章:Allegro moderato/第2楽章:Andantino

affettuoso/

第3楽章:間奏曲:Allegretto,quasi serenata/

第4楽章:Allegretto un poco vivace>/

5-8.ソナタ・クラシカ(フェルナンド・ソルへのオマージュ)(1928)

<第1楽章:Allegro/第2楽章:Andante/第3楽章:Menuet/第4楽章:Allegro>/

9-11.ギター・ソナタ第3番(1927)

<第1楽章:Allegro moderato/第2楽章:シャンソン:Andantino

molto/

第3楽章:Allegro non troppo>/

12-15.ロマンティックなソナタ 「シューベルトを讃えて」(1928)

<第1楽章:Allegro non troppo,semplice/第2楽章:Andante/

第3楽章:楽興の時:Vivo/第4楽章:Allegro

non troppo e serioso> |

アレクサンドル・ツボルスキー(ギター) |

録音 2014年4月21-24日 カナダ オンタリオ,聖ジョン・クリソステム教会

20世紀前半のメキシコで活躍した作曲家でピアニストのマヌエル・ポンセ(1882-1948)。現在では彼の名は、あの愛らしい「エストレリータ(小さな星)」のみで知られているようですが、実は新古典派の作風によるいくつかの協奏曲や、このアルバムに収録されたギター曲など、優れた作品を数多く残しているのです。

彼はメキシコで初期の音楽教育を受けた後、ボローニャとベルリンに留学します。そして一度は帰国し、母校で教鞭を執りますが、また各地を巡ったあとに、1925年に再度渡欧、パリ音楽院のポール・デュカの元で作曲をもう一度学ぶこととなります。この時にギター奏者のアンドレス・セゴビアと知り合い、ギター音楽の魅力に開眼するのでした。

彼らの最初の出会いの際、ポンセはセゴビアに短い曲を贈ります。そしてその小品は後にソナタ・メキシカーナの第3楽章になったのでした。1926年に書かれた第2番のギター・ソナタはスペイン市民戦争のために失われてしまいましたが、その翌年に書かれた第3番のソナタはロマンティックな雰囲気を持ち、幾分ドビュッシーやショパン風なメロディの中にスペイン民謡の香りが漂うものとなっています。

そして1928年の有名な「シューベルトを讃えて」と「ソナタ・クラシカ」の2曲は、ポンセの全ギター作品を代表する名作であり、擬似バロック風な構成と明らかにモダンな響きのコントラストが見事な、遊び心に満ちた作品となっています。

長い間良い意味でのセゴビアの呪縛から逃れることのなかったこれらの作品ですが21世紀になった今、ツボルスキーの新たな演奏解釈の登場に喝采を送りたいものです。 |

8.573317

\1100 |

アレンスキー:室内楽作品集 ピアノ五重奏曲/弦楽四重奏曲

第2番 他

1-4.ピアノ五重奏曲 ニ長調 Op.51(1900)

<第1楽章:Allegro moderato/

第2楽章:変奏曲: Andante - Tempo di

valse - Allegro molto - Tempo I/

第3楽章:スケルツォ:Allegro vivace/

第4楽章:フィナーレ(フーガ):Allegro

moderato>

5-7.弦楽四重奏曲 第2番 イ短調 Op.35(1894)

<第1楽章:Moderato/第2楽章:主題:Moderato(変奏)/

第3楽章:フィナーレ:Andante sostenuto

- Allegro moderato>

8-11.ピアノ三重奏曲 第1番 ニ短調 Op.32(1894)

<第1楽章:Allegro moderato/第2楽章:スケルツォ:Allegro

molto/

第3楽章:エレジー:Adagio/第4楽章:フィナーレ:Allegro

non troppo> |

スペクトラム・コンサーツ・ベルリン

<メンバー:ボリス・ブロフツィン(第1vn…1-4)、(vn…5-11)/

アレクサンダー・シトコヴェツキー(第2vn…1-4)/

マキシム・リザノフ(va…1-7)/

ボリス・アンドリアノフ(第1vc…5-7)、(vc…8-11)/

ジーン・ペーター・マインツ(vc…1-4)、(第2vc…5-7)/

エルダー・ネボルシン(p…1-4.8-11)>/

フランク.S.ドッジ(芸術監督) |

録音 2014年4月25日 ドイツ ベルリン,フィルハーモニー

室内楽ホール ライヴ収録

幼い頃から作曲に勤しみ、ペテルブルク音楽院で対位法とフーガを学んだというアレンスキー(1861-1906)。彼の作品からは間違いなく恩師リムスキー=コルサコフと偉大なるチャイコフスキーの影響が感じられます。

しかしこれらの室内楽曲からは、ロシア音楽の伝統よりも、ドイツの先人たち…メンデルスゾーンやブラームスの香りが感じられるのではないでしょうか。実は、その折衷的な作風が、恩師からは「すぐに忘れられるだろう」と言われてしまったしまったというアレンスキーですが、文豪トルストイは「シンプルでメロディアスな作品を書く彼は、現代の作曲家たちの中でもベストである」と大絶賛。やはり単なる「個性のない音楽を書く人」ではなかったようです。

そんな彼の3つの室内楽を聴いてみてください。ブラームスやチャイコフスキーの雰囲気の中に、紛れもない個性が匂い立つ…そんな素晴らしい音楽を楽しむことができるでしょう。 |

| |

8.573364

\1100 |

20世紀のハープシコード作品集

プーランク/フランセ/マルティヌー/デュレ

1-7.プーランク(1899-1963):フランス組曲(ハープシコード版)(1935)

<ブルゴーニュのブランル/パヴァーヌ/小さな軍隊行進曲/

コンプラント(嘆き)/シャンパーニュのブランル/

シシリエンヌ/カリヨン(鐘)>/

8-9.フランセ(1912-1997):クラヴサンのための2つの小品(1977)

<第1番:重々しく/第2番:生き生きと>/

10-11.マルティヌー(1890-1959):2つの即興曲

H368(1959)/

12-14.マルティヌー:クラヴサン・ソナタ

H.368(1958)/

15-24.デュレ(1888-1979):10のインヴェンション

Op.41b(1924-1927)/

25-26.マルティヌー:2つの小品 H244(1935) |

クリストファー.D.ルイス(ハープシコード) |

録音 2014年3月7-11日 USA カリフォルニア,ベルヴェデーレ

レジデンス・オブ・トム・パーキン

ハープシコード奏者のクリストファー.D.ルイスは、以前にもこのアルバムと同じような趣向の1枚をリリースしていました(8.573146)。そちらはオーケストラと互角に渡り合う協奏曲が中心にセレクトされていて、かのワンダ・ランドフスカが望んだ「強靭な音」というものが存分に表出されていました。

こちらは完全にソロのための作品集で、近代的な響きの中に、時折古風な表情が見えるのがとても愛らしいものです。もちろん楽器自体は、同じハープシコードと言っても、バロック期に使われていたものとは全くの別物です。

それは、ハープシコード本来の繊細さを捨て去って、「弦をはじく」という発音原理だけを残して、ひたすら現代のピアノに対抗できる大きな音が出せるように改変された、化け物のような楽器です。フレームは鉄で作られ、場合によっては弦もスチール弦が使われていたのです。

この録音で用いられたハープシコードは1930年製の「イートン・プレイエル」と呼ばれる楽器で、2013年に大規模な復元が行われ、ルイスがこれらの近代の曲の演奏に耐えられることを証明するために選択したのでした。

良く知られるプーランクの作品は、まるでバロック時代に書かれたかのような典雅な雰囲気を醸しだしますが、それもひと時のこと。すぐに小粋なハーモニーで聴き手を翻弄します。マルティヌーのおしゃれな曲、フランセの人を食ったような曲、そして元々はピアノ曲であったデュレのインヴェンション、と、何とも不思議な感覚の作品が並んでいます。 |

| |

8.573380

(2CD)

\2200 |

フランシスコ・アントニオ・デ・アルメイダ:「愛の勝利」

2部からなる6声のスケルツォ・パストラーレ

<CD1>

1-3.序章/4-18.第1部/

<CD2>

1-21.第2部 ※世界初録音 |

ネリーナ:アドラステの婚約者、アルシンドと恋に落ちる…

アナ・クインタス(ソプラノ)/

アルシンド:ネリーナの秘密の恋人…

カルロス・メーナ(カウンターテナー)/

テルモシア:アルシンドの恋人…

ジョアンナ・シアラ(ソプラノ)/

アドラステ:ネリーナの婚約者…

フェルナンド・グイマラェス(テノール)/

ジアーノ:首相でネリーナの父…

カティア・モレーソ(メゾ・ソプラノ)/

ミレーニオ:高僧…ホアン・フェルナンデス(バス)/

ヴォーチェス・チェレステス

(合唱指揮…セルジオ・フォンタン)/

オス・ムジコス・ド・テージョ(ピリオド楽器使用)/

マルコス・マガリャアエス(指揮) |

録音 2013年11月18-24日 ポルトガル,リスボン

経済経営専門学校 メインホール

以 前発売された歌劇「スピナルバ、または狂気の老人」(8.660319-21)の作曲家であるアントニオ・デ・アルメイダ(1702頃-1755頃)の音楽劇「愛の勝利」は、当時のポルトガル国王ジョアン五世の命名日を祝うために作曲されたものです。

彼は王を賞賛するための歌劇をいくつか作曲していますが、その生涯について詳しいことはわかっていません。

ジョアン五世は当時発見されたダイヤモンド鉱脈や、ブラジルから産出される金などの富を背景に、絶対王政を敷いて、ポルトガルの国際的威信を回復しました。王権の象徴的表現の場として教会を選び、常に宗教的な儀式を行い、そのためにイタリアから名歌手を呼んだことで音楽的水準も飛躍的に高くなったのです。

この「愛の勝利」は1729年12月27日にリベイラ宮殿で初演が行われた作品で、典型的なバロックの様式で書かれており、少し教訓的な内容で神への賞賛(王の賛美)が描かれています。いたるところに劇的で崇高なアリアが散りばめられた充実の歌劇です。 |

| |

8.573489

\1100 |

ブラームス:チェロ・ソナタとチェロで奏でる歌曲集

1-3.チェロ・ソナタ第1番 ホ短調 Op.38

<第1楽章:Allegro non troppo/

2.2楽章:Allegretto quasi menuetto/第3楽章:Allegro>/

4-9.6つの歌曲(G.シュヴァーベ&N.リンマーによるチェロとピアノ編)

<5月の夜 Op.43-2/便り Op.47-1/愛の炎

Op.47-2/失望 Op.72-4/

夏の夕べ Op.85-1/ナイチンゲール Op.97-1>/

10-13.チェロ・ソナタ第2番 ヘ長調 Op.99

<第1楽章:Allegro vivace/第2楽章:Adagio

affettuoso/

第3楽章:Allegro passionato/第4楽章:

Allegro molto>

※4-9…世界初録音 |

ガブリエル・シュヴァーベ(チェロ)/

ニコラス・リンマー(ピアノ) |

録音 2014年12月16-18日 ドイツ ブレーメン

ゼントザール

自己の作品の完成度に対して、非常に厳しい態度を取っていたブラームス(1833-1897)は、18歳の頃に書いたチェロ・ソナタを完全に破棄してしまいます。その後も紆余曲折を経て、最終的に残されたのは、1865年に完成された第1番のチェロ・ソナタと、その後21年を経て書かれた第2番の2曲のみ。どちらの作品もチェロには高い技術が求められるのと同時に、ピアノ・パートも極めて精緻に書かれていることで知られています。

幾度かの逡巡の末、緩徐楽章を削除して3楽章形式として完成させた第1番は、少しだけ冷たい雰囲気を持つ仄暗い第1楽章で始まります。音符たちが踊るような第2楽章、ブラームスらしい対位法を駆使した第3楽章と、見事な手法が際立つものです。

それに比べ第2番は、冒頭から溢れる自信が感じられる美しい旋律で始まり、美しい第2楽章と、さざめく心が映し出された不安気な第3楽章を経て、民謡風な優しい終楽章で曲を閉じるという、全体的に余裕が感じられる曲となっています。

この2つの曲間を埋めるかのように、ここでの演奏家たちが編曲した5曲の歌曲のチェロとピアノ版が置かれているところが、このアルバムの見事なところでしょう。

ブラームスの歌曲は、チェロで演奏することでまた違った美しさが溢れ出すのです。 |

| |

8.573495

\1100 |

ヴィアナ・ダ・モッタ:交響曲「祖国」 他

1-4.交響曲「祖国」Op.13(1895)

<第1楽章:Allegro eroico/第2楽章:Adagio

molto/

第3楽章:Vivace/第4楽章:退廃-戦い-復活>/

5.序曲「ドナ・イネス・デ・カストロ」(1886)/

6.ポルトガルの情景 Op.15-第3番「デュロのチュラ」(F.デ.フレイタスによる管弦楽編)/

7.3つの即興曲 Op.18 - 第2番 アレグレット(管弦楽版)/

8.ビート Op.11(A.カッスートによる改訂版)

※6-8…世界初録音 |

ロイヤル・ロヴァプール・フィルハーモニー管弦楽団/

アルヴァーロ・カッスート(指揮) |

録音 2015年4月7-8日 イングランド リヴァプール,フライアリー

ポルトガルの海外領土(当時)であったサントメ島に生まれたヴィアナ・ダ・モッタ(1868-1948)は、幼い頃から音楽の才能を発揮し、1875年から1881年までリスボン国立音楽院でピアノと作曲を学びます。

その後、1882年にベルリンに留学しシャルヴェンカ兄弟に師事し、1885年からヴァイマールにてフランツ・リストの高弟となります。リストの死後はハンス・フォン・ビューローにも学び、当時の最も著名なピアニストの一人として名声を獲得しました。

作曲家としても、ポルトガル音楽界に最初にナショナリズムの作風を取り入れた先駆者として賞賛されましたが、1900年代になって音楽が「現代的」な様相を帯びてくると、自らの作風との不一致を感じたのか、1910年頃には作曲活動を停止してしまいます。

しかしながらこのアルバムに収録されている「祖国」を始めとした管弦楽作品は、最近になって人気が高まる傾向にあり、見事なコントラストと重厚な響きからは、まるでリストの交響詩や、一連のワーグナー作品を聴いているような高揚感をも感じさせることでしょう。 |

| |

8.660336

\1100 |

スラットキン&リヨン国立管

ラヴェル:歌劇「子供と魔法」/マ・メール・ロワ

1-15.歌劇「子供と魔法」(1925)第1部

<ぼく 勉強したくないよ(子供)/坊や

おりこうにしてた?(ママ)/

気にするもんか(子供)/あなたさまのお相手をば(アームチェア、安楽椅子)/

ディン ディン ディン ディン(時計、子供)/

マグはいかが?(ティーポット、中国製のカップ)/

ケン-サ-フォウ マー−ジョン(中国製のカップ、ティーポット)/

ああ!ぼくのきれいな中国のカップ!(子供)/

おさがり、私は良い子はあたためる(火、子供)/

さよなら 羊飼いの娘さんたち!(羊飼いたち、羊飼いの娘たち)/

あっ!あの子だ!あの子だ!(子供、お姫様)/

君は バラの心を(子供)/

二つの蛇口からひとつのタライに水が流れ込む!

(小さなおじいさん、子供、数字たち)/

おお、僕の頭だ、頭だよ(子供)/ネコの二重唱(黒猫、白猫)/

16-25.歌劇「子供と魔法」第2部

<虫、カエル、ヒキガエルの音楽(合唱)/

ああ! なんてうれしいんだ(子供)/

どこにいるんだ、おまえは(とんぼ、ナイチンゲール、子供)/

私にかえしておくれ(こうもり、子供)/カエルたちの踊り/

逃げろ、ばか、カゴだよ(リス、カエル、子供)/

あのカゴで観察したかったからさ(子供、リス)/

ああ!あれはナイフを持ってたあの子だ!(動物たち、木たち)/

この子は キズの手当てをしたんだ(動物たち)/

いい子だよ、この子は(動物たち、子供)>/

26-32.マ・メール・ロワ

<前奏曲/紡ぎ車の踊りと情景/

眠れる森の美女のパヴァーヌ/美女と野獣の対話/

パゴダの女王レドロネット/妖精の園> |

「子供と魔法」

<子供…エレーヌ・エブラー(ソプラノ)/

ママ/とんぼ/中国製のカップ…

デルフィーヌ・ガルー(コントラルト)/羊飼い/

猫/リス/父…ジュリー・パスチュロー(メゾ・ソプラノ)/

ティーポット/ちいさなおじいさん/カエル…

ジャン・ポール・フシェクール(テノール)/

祖父の時計/猫…マルク・バラール(バリトン)/

アームチェア/木…ニコラス・クルジャル(バス)/

コウモリ/フクロウ/羊飼い…

イングリット・ペリューシュ(ソプラノ)/

火/お姫様/ナイチンゲール…

アニク・マシス(ソプラノ)>/

ブリテン合唱団…1-25/

ジュン・コア・シンフォニケ…1-25/

リヨン国立歌劇場合唱団…1-25/

リヨン国立管弦楽団…1-32/

レナード・スラットキン(指揮)…1-32 |

録音 2013年1月22-26日…1-25, 2011年9月…26-32

フランス リヨン,モーリス・ラヴェル・オーディトリウム

子供たちに最初に観せたいオペラと言ったら何がいいでしょう?「サロメ」とか「トスカ」では人生の理不尽は学べますが、夢がありません。かと言って「フィガロの結婚」や「ルル」ではちょっと早過ぎます。

そこでオススメはこのラヴェルの「子供と魔法」です。本来なら実演を観るのが一番のこのオペラ、時計やカエル、ネコ、ティーカップ、イスなど普段なら動かず、しゃべらないものたちが瞬時に命を得て、舞台狭しと動き回り、勉強がイヤになった子供に話しかけてくるのです。

ラヴェル(1875-1937)が付けた音楽もまたカラフルで飛び切り幻想的。映像がなくても全く問題ありません。はらはらどきどき興奮の45分をお楽しみください。

カップリングはこれまた楽しい「マ・メール・ロワ」組曲。こちらも不思議な世界が展開します。スラットキンの表情豊かな指揮は、魔法のようにステキな音楽を造りだすのです。

全く、子供って乱暴で言うことを聞かなくて、そして本当は心の底から優しくて、お母さんの事が大好きで…。 |

| |

8.501601

(16CD)

\8000 |

マックス・レーガー:オルガン作品全集

《CD1…8.553926》

1-7.オルガンのための10の小品 Op.69/

8.前奏曲とフーガ 嬰ハ短調 Op.85-1/

9.前奏曲とフーガ ト長調 Op.85-2/10.前奏曲とフーガ

ヘ長調 Op.85-3/

《CD2…8.553927》

1.序奏、パッサカリアとフーガ ホ短調 Op.127/

2-8.9つのオルガン小品 Op.129 第1番-第7番/

9-18.30の小コラール前奏曲 Op.135a 第1番-第10番/

《CD3…8.554207》

1-2.B-A-C-Hの名による幻想曲とフーガ Op.46/

3-8.オルガンのための12の小品 Op.59 第1番-第6番/

9-10.幻想曲とフーガ ニ短調 Op.135b/

《CD4…8.555905》

1.コラール幻想曲「暁の星のいと美しきかな」Op.40-1/

2-4.オルガンのための小品 Op.59 第7番-第9番/

5.序奏とパッサカリア ヘ短調 Op.63/

6-8.オルガンのための小品 Op.59 第10番-第12番/

9.コラール幻想曲「アレルヤ、神をたたえるは我が魂の歓び」Op.52-3/

《CD5…8.557186》

1-4.オルガン・ソナタ 第2番 ニ短調 Op.60/

5-10.オルガンのための12の小品 Op.65 第7番-第12番/

11-12.コラール前奏曲「目覚めよと呼ぶ声あり」Op.52-2/

《CD6…8.557338》

1.コラール幻想曲「人はすべて死すべきものなり」Op.52-1/

2-7.6つのトリオ Op.47/8-9.創作主題による変奏曲とフーガ

Op.73/

《CD7…8.557891》

1-2.交響的幻想曲とフーガ Op.57/3-9.オルガンのための7つの小品

Op.145/

《CD8…8.570455》

1.コラール幻想曲「われらが神は堅き砦」Op.27/

2.オルガンのための12の小品 Op.80-7 スケルツォ

嬰へ短調/

3-8.30の小コラール前奏曲 Op.135a 第11番-第16番/

9.オルガンのための12の小品 Op.80-8 ロマンス

イ短調/

10-16.30の小コラール前奏曲 Op.135a 第17番-第23番/

17.ロマンス イ短調/18-24.30の小コラール前奏曲

Op.135a 第24番-第30番/

25-26.前奏曲とフーガ 嬰へ短調/27.序奏とパッサカリア

ニ短調/

《CD9…8.570454》1-2.「国王陛下万歳」による変奏曲とフーガ/

3-8.オルガンのための12の小品 Op.65 第1番-第6番/

9.戸を高く上げよ/10.暁の星のいと美しきかな/

11.おお、血と涙にまみれた御頭よ/12.おお嘆き、おお心の苦しみ/

13.キリストは甦りたまえり/14.甘き死よ来たれ/

15.コラール幻想曲 「主よ、汝の怒りにてわれを罰するなかれ」Op.40-2/

《CD10…8.570960》

1-2.前奏曲とフーガ ホ短調 Op.85-4/

3-8.52のやさしいコラール前奏曲 Op.67 第39番-第44番/

9-10.前奏曲とフーガ 嬰ト短調/

11-18.52のやさしいコラール前奏曲 Op.67

第45番-第52番/

19.コラール幻想曲「おおわが魂よ、大いに喜べ」Op.30/

《CD11…8.572466》

1-10.オルガンのための12の小品 Op.80 第1番-第6番,第9番-第12番/

11-23.13のコラール前奏曲 Op.79b/

《CD12…8.572821》

1-4.オルガン組曲 第1番 ホ短調「バッハの手法による組曲」Op.16/

5-11.オルガン組曲 第2番 ト短調 Op.92/

《CD13…8.572906》

1.幻想曲とフーガ ハ短調 Op.29/3-8.12のモノローグ

Op.63 第7番-第12番/

9-11.オルガン・ソナタ 第1番 嬰へ短調 Op.33/

《CD14…8.572907》

1-4.5つのやさしい前奏曲とフーガ Op.56 第1番-第2番/

5-19.52のやさしいコラール前奏曲 Op.67 第1番-第15番/

20-25.5つのやさしい前奏曲とフーガ Op.56

第3番-第5番/

《CD15…8.572908》

1-4.12のモノローグ Op.63 第1番-第4番/

5-24.52のやさしいコラール前奏曲 Op.67 第16番-第35番/

25.後奏曲 ニ短調 WoO4 第12番/

《CD16…8.572909》

1-4.オルガンのための3つの小品 Op.7/

5-19.J.S.バッハ(1685-1750):2声のインヴェンション

BWV772-786/

(M.レーガー&K.シュトラウベによるオルガン編曲)/

20-22.52のやさしいコラール前奏曲 Op.67

第36番-第38番/

23.前奏曲 ハ短調 WoO8 第6番/

24.フーガ ハ短調 WoO4 第8番/

25-26.前奏曲とフーガ ニ短調 WoO4 第10番/

27-28.J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調

BWV913(M.レーガー編曲) |

ベルナルド・ハース…CD1/

ルートガー・ローマン…CD2/

ハンス=ユルゲン・カイザー…CD3&CD11/

ヨーゼフ・スティル…CD4, CD9&CD14/

ステファン・フランク…CD5/

マルティン・ヴェルツェル…CD6, CD8&CD10/

エドガー・トラップ…CD7/

キルステン・シュトゥルム…CD12/

クリスティアン・バルテン…CD13&CD16/

ヴォルフガンク・リュプザム…CD15 |

録音 1996年9月 ドイツ ギーンゲン・アン・デア・ブレンツ

エヴァンゲリカル教会…CD1&CD2/1999年10月…CD3,

2002年10月…CD5, 2010年7月…CD11, 2013年6月10-11日…CD16

ドイツ フルダ大聖堂/2001年10月21-22日…CD4,

2003年7月8-9日…CD6, 2007年10月24-25日…CD8,

2008年6月23-25日…CD9, 2009年7月4-5日…CD10,

2013年6月4-5日…CD14 ドイツ トリエール大聖堂/2005年10月29-30日

ドイツ パッサウ大聖堂…CD7/2011年9月16-18日

ドイツ ロッテンブルク,聖マルティン大聖堂…CD12/2012年8月28-29日

ドイツ マンハイム キリスト教会…CD13/2013年5月13日

USA シカゴ大学 ロックフェラー教会…CD15

2016年に没後100年を迎えるマックス・レーガー(1873-1916)のオルガン作品全集です。

12人のオルガニストが、7台の異なる楽器を演奏して完成させたもので、楽器の音色の違いや、表現の違いを楽しむこともできるという素晴らしい16枚組です。

J.S.バッハをはじめとするドイツのオルガン曲の伝統を引き継ぎながらも、独自のロマン的な和声と対位法を用いた一連の作品には、まさにドイツ的な堅固さと、技術的な困難さが溢れています。

確かにとっつきにくさもありますが、じっくり聴いてみると、オルガンというもののすみずみを知り尽くしていなければ、また楽器に対する愛がなければ書けない作品であることに気が付くのではないでしょうか?

学生時代のレーガーが友人とともに、バッハのインベンションをオルガン用に編曲した珍しい作品も興味深いものです。 |

<マイナー・レーベル歴史的録音・旧録音>

GUILD HISTORICAL GUILD HISTORICAL

|

|

|

リッチ&リンパニーによるハチャトゥリアン!

ハチャトゥリアン:

ヴァイオリン協奏曲ニ短調*(録音:1956年7月2日−3日

stereo)

ピアノ協奏曲変ニ長調*(録音:1952年10月30日−11月1日)

《ガイーヌ》より 3つの舞曲†(録音:1959年11月2日

stereo) |

ルッジェーロ・リッチ(ヴァイオリン)

モーラ・リンパニー(ピアノ)

アナトール・フィストゥラーリ(指揮)

ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団*

ロンドン交響楽団† |

Guild Historicalからリリースされるアナトール・フィストゥラーリのハチャトゥリアン!

なんとソリストはルッジェーロ・リッチとモーラ・リンパニー!

1950年代に録音された、ハチャトゥリアンの3つの名録音が、ピーター・レイノルズのリマスタリングで蘇る!

※リマスタリング:ピーター・レイノルズ&レイノルズ・リマスタリング

※ロバート・マシュー=ウォーカー・コレクションより |

| |

|

|

生誕150周年! ハイフェッツのシベリウス!

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲&交響曲第7番

シベリウス:

交響詩 《フィンランディア》 Op.26(録音:1930年4月28日)

トゥオネラの白鳥 Op.22-2(録音:1929年5月2日−3日)

ヴァイオリン協奏曲ニ短調 Op.47(録音:1934年12月24日)

《クオレマ》より 悲しきワルツ Op.44-1(録音:1936年1月15日)

《嵐》より 子守歌 Op.109-8(録音:1937年11月7日)

交響曲第7番ハ長調 Op.105*(録音:1940年9月22日) |

ヤッシャ・ハイフェッツ(ヴァイオリン)

レオポルド・ストコフスキ(指揮)

フィラデルフィア管弦楽団

全米ユース・オーケストラ* |

Guild Historicalのシベリウス生誕150周年記念リリースは、ストコフスキのフィンランディア&交響曲第7番!

そしてヴァイオリン協奏曲のソリストは、ヤッシャ・ハイフェッツ!

※リマスタリング:ピーター・レイノルズ&レイノルズ・リマスタリング

※エドワード・ジョンソン・コレクション&大英図書館より |

GUILD LIGHT MUSIC

|

|

|

軽音楽の黄金時代 Vol.133 〜

キャロル交響曲 〜 クリスマスのための音楽

ヴィクター・ヘリー=ハッチンソン:キャロル交響曲/

グルーバー:きよしこの夜/伝承曲:ゴールデン・キャロル/

ヘンデル:もろびとこぞりて/ピアポント:ジングル・ベル/

コーナー:ママがサンタにキッスした/

バーナード:ウィンター・ワンダー・ランド/他 |

様々なアーティスト |

"ライト・ミュージック" の黄金時代に録音された懐かしの音源を復刻する"ギルド・ライト・ミュージック・シリーズ"の第133集。様々なクリスマス・キャロルが使われたヴィクター・ヘリー=ハッチンソン作曲の「キャロル交響曲(キャロル・シンフォニー)を中心とし、ライト・オーケストラで奏でるポピュラーなクリスマス・キャロルを収録した、クリスマス・アルバム。

※録音:1956年−1962年/リマスタリング:アラン・バンティング |

| |

|

|

軽音楽の黄金時代 Vol.131 〜

100の偉大なるアメリカン・ライト・オーケストラ

Vol.2

メキシコ民謡:ラ・クカラチャ

バーリン:ザ・ガール・ザット・アイ・マリー

トレネ:海

ガーシュウィン:エンブレイサブル・ユー

ワイル:グリーン・アップ・タイム

アンダーソン:セレナータ/他 |

様々なアーティスト |

アメリカの各都市が独自の交響楽団を持ち、1940年代〜1960年代に確立したライト・オーケストラは100を超えた。そんなアメリカのライト・ミュージック界を、著名なオーケストラから知られざるオーケストラまで取り混ぜ俯瞰するという、Guild

Light Musicならではの好企画第2弾(全4巻予定)。

※録音:1949年−1962年/リマスタリング:アラン・バンティング |

| |

|

|

軽音楽の黄金時代 Vol.132 〜

ランナウェイ・ロッキング・ホース&

アザー・ライブラリー・ロリポップス

デイヴィス:メロディ・メイド

デクスター:ラ・コンパーニュ

ブリッジウォーター:スピリット・オヴ・ユース

ウィリアムズ:ハイランド・ラメント

コリンズ:フラメッタ

リンデン:テーブル・トーク/他 |

様々なアーティスト |

「ライブラリーへの旅行(GLCD 5164)」、「ア・リターン・トリップ・トゥ・ザ・ライブラリー(GLCD

5183)」に続くミュージック・ライブラリー(production

music)からのライト・ミュージック集。

※録音:1946年−1962年/リマスタリング:アラン・バンティング |

10/7(水)紹介新譜

.

ACCENTUS MUSIC ACCENTUS MUSIC

|

〜 pholharmonia ● rec

|

PHR 0104

(3CD)

\4000 →\3690 |

リーズ・ドゥ・ラ・サール

ルイージ&フィルハーモニア・チューリッヒ

ラフマニノフ:ピアノ協奏曲全集

CD1

ピアノ協奏曲第1番嬰ヘ短調 Op.1

ピアノ協奏曲第2番ハ短調 Op.18

CD2

ピアノ協奏曲第3番ニ短調 Op.30

CD3

ピアノ協奏曲第4番ト短調 Op.40

パガニーニの主題による狂詩曲 Op.43 |

リーズ・ドゥ・ラ・サール(ピアノ)

フィルハーモニア・チューリッヒ

ファビオ・ルイージ(指揮) |

才媛リーズ・ドゥ・ラ・サールのラフマニノフ全曲、ルイージ&チューリッヒの万全のサポートを得て録音

録音:2013 年-2015 年 チューリッヒ歌劇場(ライヴ)/159'52

チューリッヒ歌劇場の専属オーケストラ、フィルハーモニア・チューリッヒ。2012/2013

シーズンより音楽総監督に就任したファビオ・ルイージ指揮の下、さらなる進化を遂げています。

2015 年からは自主レーベルpholharmonia ●

rec(フィルハーモニア・レコード)も立ち上げ「幻想交響曲」、「ワーグナー:前奏曲と間奏曲集」、「ヴェルディ:リゴレット(DVD)」を発売し好評価を得ています。

今回は、2013 年から2015 年までアーティスト・イン・レジデンスを務めたフランス出身のピアニスト、リーズ・ドゥ・ラ・サールを迎えてラフマニノフの5

つの協奏作品をライヴ録音しました。

リーズ・ドゥ・ラ・サールは1988 年フランスのシェルブール生まれ、13

歳で協奏曲デビューをし、14 歳でフランスのナイーヴ・レーベルに最初の録音を行い、以後世界から注目される才媛ピアニスト。その実力は、故・吉田秀和氏も彼女の「ショパン:バラード全曲、ピアノ協奏曲第2

番」のCD を評価していたことから、可憐な容姿だけではないことが証明されています。

ラフマニノフのピアノ協奏曲は、古今東西のピアニストによる名盤ひしめく楽曲。後期ロマン派特有のメランコリックで情感に満ちた音楽が大変魅力的な楽曲。そこにはピアニストとしての力量が見事に発揮されます。

リーズ・ドゥ・ラ・サールは真っ向からそれぞれの作品に挑んでおり、この演奏を通して技術面・表現面において飛躍を遂げ、より深い音楽性を手に入れたことがわかる見事な演奏を聴かせています。それはオーケストラの好サポートを得たことも大きく影響しており、音楽を大きく掴み、力強く豊かな抒情性をたたえたオケの響きが、ピアノの美しい旋律をより一層引き立たせることに成功しています。

2015 年11 月には読売日本交響楽団、オスモ・ヴァンスカ指揮で、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2

番の演奏が予定されています。

日本でのコンサートに期待の高まる1 作です。

リーズ・ドゥ・ラ・サール

こちらはおなじみのベストセラー旧譜

ただのカワイ子ちゃんだと思っているとガブっと食いつかれる。

1988年生まれの美貌と才能に恵まれたピアニスト、リーズ・ドゥ・ラ・サール。13才から国外コンサートに招かれているとか、既に数々のコンクールで一等を獲得しているとか、そんなことは二の次。とにかくこれらのCDで聞ける演奏にただただ驚くばかり。その鮮烈な感性、圧倒的な技巧、豊かな表現力・・・まさに才能の塊。「フランスの至宝」と呼ばれるのは分かるような気がする。

|

|

|

.

APARTE APARTE

|

AP 109

(3CD)

\5400 →\4990 |

ルセ&レ・タラン・リリク最新盤ラモー充実期の

オペラ「ツァイス」豪華キャストで登場!

ラモー:歌劇「ツァイス」(1748)(英雄的パストラーレ) |

レ・タラン・リリク

指揮&クラヴサン:クリストフ・ルセ

ツァイス:ジュリアン・プレガルディエン

ツェリディー:サンドリーヌ・ピオー

オロマゼス:エムリー・ルフェーヴル

サンドール:ブノワ・アルヌー

空気の精、愛の巫女:アメル・ブライム=ジェルール

アムール:ハスナ・ベンナニ

空気の精:ザカリー・ワイルダー

ナミュル室内合唱団 |

録音:2014 年7 月、11月

ラモーのオペラは、すごい演奏陣に出会うとすごい。

鍵盤のソロに指揮に、ますます充実の活動をみせるクリストフ・ルセ。待望の新譜はラモーが非常に充実していた頃に書かれたオペラ「ツァイス」、指揮とチェンバロを担当しての登場です。

「ツァイス」を書いた頃、ラモーは5 年の間に10

以上のオペラを生み出しており、非常に充実していました。初演は1748

年2 月29 日(パリ)、羊飼いの話であることもあり「パストラーレ」という記述がありますが、実際にはバレエつきのオペラ。台本を手がけたのはルイ・ド・カユザック(1706-1759)、『ゾロアストル』や『レ・ボレアド』の台本を手がけた人物で、ラモーは信頼を寄せていました。聴衆の反応は物語自体については厳しいものでしたが、喜びに満ちた音楽、そして充実のバレエなどは大絶賛され、このオペラは1761

年に再演され、ラモーの死後の上演回数は100

回をくだらないものでした。

このオペラで特筆すべきはその序曲。カオスの中から四大元素(火・空気(風)・水・土)が作り出されるようすが見事に音楽化されています。ほか、表情豊かなアリア部分、典雅なバレエ部分など、もりだくさんの音楽で非常に楽しめる内容です。管弦楽が織りなす愉悦の響きが素晴らしいのはもちろん、嵐の場面での様々な効果音も楽しく、ルセのチェンバロの効果も全体を通して抜群に光っています。歌唱陣も、若手ながら活躍めざましいジュリアン・プレガルディエン、そして吉田秀和氏も絶賛し、日本でもファンの多いピオーなど、豪華な顔ぶれ。ラモー充実期のオペラにうれしい新録音が誕生しました。

=あらすじ=

ツァイスは妖精(不死身)でありながら、羊飼いの娘ツェリディーに恋をし、自ら羊飼いに扮して彼女の愛を勝ち取る。結ばれた二人がキューピッドを讃える祭りをしていると、キューピッド自身が現れ、二人の愛が真実のものかどうかを試すという。サンドールが現れ、ツェリディーに、自分の王国を分け与えよう、あるいはもっと美しくしよう、などとあの手この手で誘惑するが、ツェリディーはなびかない。最後にツァイスが自らの正体をツェリディーに明かすとツェリディーは身を引こうとする。ツァイスは自分の永遠の命をなげうって、ツェリディーと一緒になろうとする。その真実の愛にうたれた神は、ツァイスとツェリディーの二人に永遠の命を与え、二人はツァイスの宮殿で再び結ばれる。愛を讃える大団円でオペラは幕となる。

|

CHALLENGE CLASSICS CHALLENGE CLASSICS

|

CC 72686

(3SACD HYBRID)

\7000 →\6490 |

マルク・アルブレヒト&ネーデルラント・オペラ、

2014年「アラベラ」充実のライヴ録音

R.シュトラウス:歌劇「アラベラ」(全曲) |

アラベラ:ジャクリン・ワーグナー(ソプラノ)

ズデンカ:アグネータ・アイヒェンホルツ(ソプラノ)

マンドリーカ:ジェームス・ルターフォルド(バリトン)

マッテオ:ヴィル・ハルトマン(テノール)

フィアカーミリ:スザンネ・エルマルク(ソプラノ)

ヴィルトナー伯爵:アルフレート・ライター(バリトン)

アデライーデ:シャルロッテ・マルギオーノ(メゾ・ソプラノ)

エレメール伯爵:マルセル・レイヤンス(テノール)

ドミニク伯爵:ロジャー・スミーツ(テノール)

ラルモール伯爵:トーマス・ディア(バス)

女占い師:ウルスラ・ヘッセ・フォン・デン・シュタイネン(ソプラノ)

マルク・アルブレヒト(指揮)

ネーデルラント・フィルハーモニー管弦楽団

ネーデルラント・オペラ合唱団 |

録音:2014年4月23,25,27日(ライヴ録音)/200

ページブックレット、(ドイツ語歌唱)

オランダが世界に誇る名歌劇場、ネーデルラント・オペラの2014

年「アラベラ」のライヴ録音の登場。マルク・アルブレヒトの指揮、今まさに現役バリバリの歌手として世界で活躍している歌い手でキャストを固めた強力盤です。

アルブレヒトの指揮ぶりはいつもながらオーケストラが気持ちよく鳴り響き、R.

シュトラウスの魅惑の管弦楽の世界をたっぷりと味わえます。もちろん歌い手のリードも申し分なし。19

世紀後半の貴族社会を溢れるような美しい旋律で描いた「アラベラ」の世界を存分に堪能できます!

物語は、破産寸前の退役軍人ヴァルトナー伯爵の娘姉妹、アラベラとズデンカ(男として育てられた)、そして資産家の甥にしてアラベラに一目ぼれしたマンドリーカと、アラベラに思いを寄せ続けているマッテオの4

人をめぐる恋のもよう。魅惑の管弦楽はもちろん、第1

幕のアラベラのアリアや第3 幕のアラベラとマンドリーカの二重唱など、聴きどころ満載のオペラです。

アラベラ役のジャクリン・ワーグナーは、アメリカで学んだソプラノ。ウィーン、ニューヨーク、デュッセルドルフ、ベルリンなど世界の歌劇場で、フィガロの結婚の伯爵夫人やドン・ジョヴァンニのドンナ・アンナや、椿姫のヴィオレッタなど、様々なレパートリーで活躍しています。

マンドリーカ役のジェームス・ルターフォルドは、シアトルでのワーグナー国際コンクールで優勝した後、様々なワーグナーのオペラおよびヴェルディ作品で活躍しているバリトン。この録音でも実にすばらしいマンドリーカの声を聴かせています。

マルク・アルブレヒトは1964年生まれのドイツの指揮者。2008

年から11 年までストラスブール・フィルの音楽監督を務め、現在はネーデルラント・フィルハーモニー管弦楽団の音楽監督を務めています。日本のオーケストラでも客演を重ねている指揮者です。 |

| |

CC 72685

(2SACD HYBRID)

\5000 |

ネーデルラント・オペラの新作「Waiting for

Miss Monroe」

マリリン・モンローの最期の日々の真実。

ロビン・デ・ラーフ(b.1968):

歌劇「Waiting for Miss Monroe」(世界初録音) |

マリリン・モンロー:ラウラ・アイキン(ソプラノ)

フォックス:デール・デューシング

パウラ:ヘレナ・ラスカー

ホワイティ:デイヴィッド・DQ・リー

イヴ:マリア・コワン

クラーク・ゲーブル:アラン・クロンブ

ジョー・ディマジオ:トム・ランドル

ジャック(JFK):ジョン・テシエ

ボブ(RFK):ダニエル・ベルヒャー

ノーマ・ジーン:ヘンドリーケ・ファン・ケルクホーフェ

スティーヴン・スローン(指揮)

ネーデルラント・チェンバー・オーケストラ

ネーデルラント・オペラ合唱団 |

ネーデルラント・オペラの新作「Waiting for

Miss Monroe」マリリン・モンローの最期の日々の真実。世界初録音

録音:2012年6月7,15,16日(ライヴ録音)/(英語歌唱)

1950 年代をまさに風靡した伝説の女優、マリリン・モンロー。彼女は自身の心の奥底にあるものを、精神科医に話すよりもむしろテープに吹き込むことを好んだといいます。それらのテープは未発表のまま。

この事実にインスパイアされたのがオランダの作曲家、ロビン・デ・ラーフ。3

幕構成、約90分のこの作品(ハリウッド映画のスタンダードなサイズとほぼ同じといえる)を通じて、観客はモンローの最期の日々の目撃者となります。

伝記的というよりも、実在の人物や事実を通して、彼女の孤独や恐れなどがあぶりだされます。

徐々に年齢を重ねてもなおプロデューサー達から同じことを要求され、どんどん伸びてくる若手からひしひしと感じさせられるプレッシャーに耐えなければならなくなった彼女は36

歳でこの世を去りますが、そんな彼女の最期の日々が描かれたオペラです。モンロー役には気鋭の人気ソプラノ、ラウラ・アイキンを配しています。 |

| |

CC 72696

(特別価格)

\1600 |

ペルト作品の編曲集、ペルト80歳記念

アルヴォ・ペルト(b.1935)/イヴァン・ムーディ(b.1964)編曲:

(1)Kusskuss, kallike(エストニアの子守歌)

(2)クリスマスの子守歌 |

フーイファールツ・トリオ

ズーシ・トート、バルナバス・ヘジ

オリヴィエ・ベルテン |

ペルト立ち会いのもとで録音ペルト作品の編曲集、ペルト80歳記念特別価格

録音:2015年8月8日

ペルトの合唱作品を弦楽三重奏+ 3 人の歌手のための編成に仕立てたCD

の登場。ペルトの静謐で透明な世界がより一層際立った演奏となっています。

レコーディングにあたってはペルトも立ち会いのもと行われ、万全の仕上がりとなっています。ユーイファールツ・トリオは、1997

年に結成、20-21 世紀のレパートリーに注力しています。

フーイファールツとは1923-1993 に生きたオランダの作曲家、ヨーロッパの音楽シーンの転換点に重要な位置にいたカレル・フーイファールツの名からきています。 |

| |

CC 72677

(SACD HYBRID)

\2600 |

シモーネ・ラムスマ、興味深いプログラムで登場

メンデルスゾーン:ヴァイオリン・ソナタ

ヘ長調 MWV Q26

ヤナーチェク:ヴァイオリン・ソナタ

シューマン:ヴァイオリン・ソナタ第2番 ニ短調

op.121 |

シモーネ・ラムスマ(ヴァイオリン)

ロベルト・クーレック(ピアノ) |

オランダの俊英ヴァイオリン奏者、シモーネ・ラムスマ、興味深いプログラムで登場

ヴァイオリン/ストラディヴァリウス”Mlynarski”(1718年)

録音:2015 年3 月30,31 & 4 月1 日/74’23

オランダの俊英ヴァイオリン奏者、シモーネ・ラムスマによるヴァイオリン・ソナタ集。

メンデルスゾーンのヴァイオリン・ソナタや、ヤナーチェクの珍しいヴァイオリンのための作品「ヴァイオリン・ソナタ」を収録した興味深いプログラムでの登場です。

メンデルスゾーンの1838 年の作のヴァイオリン・ソナタは4

作品のみ残されている中の1 曲。情熱と緻密さをあわせもつ秀作。ヤナーチェクの作品はきわめて民族色の濃厚な熱い作品ですが、ラムスマの濃密な音色はヤナーチェクにぴったり。シューマンのヴァイオリン・ソナタも、室内楽ピアニストとして様々なアーティストから篤い信頼を寄せられているクーレックとの緻密なアンサンブルが光る演奏を展開しています。

ラムスマは若い世代ながら(1985 年生まれ)、ロイヤル・コンセルトヘボウ管、クリーヴランド、シカゴ響など世界の名だたるオーケストラとこれまでに共演しています。5

歳でヴァイオリンをはじめ、11 歳でイギリスに移り、メニューイン音楽院で学んだ逸材です。 |

| |

CC 72678

(SACD HYBRID)

\2600 |

ゲオルク・ムッファト(1653-1704):

「音楽の花束」第1巻( Florilegium Primum)

1. Fasciculus(束)1:「Eusebia」

2. Fasciculus(束)2:「Sperantis gaubia」

3. Fasciculus(束)3:「Gratitudo」

4. Fasciculus(束)4:「Impatientia」

5. Fasciculus(束)5:「Sollicitudo」

6. Fasciculus(束)6:「Blanditiae」

7. Fasciculus(束)7:「Constantia」 |

アンサンブル・ザルツブルク・バロック |

ムッファトによるフランス趣味の「音楽の花束」第1巻。全曲録音

録音:2015年4月

バロックの作曲家ゲオルク・ムッファトは、サヴォイア公国(現フランスのムジェーヴ)に生まれました。リュリに師事し、オルガン奏者を務め、ザルツブルク大司教の宮廷にも仕えています。

理路整然として情報量の多い演奏指示でも高名な2

つの曲集「Florilegium Primum」(1695 年)と「FlorilegiumSecundum」(1698

年)(Florilegium =花束、の意)でも知られる存在。

このディスクには1695 年に出版された第1

巻が収められています。1663年から69 年まで、ムッファトはフランスに住み、ヴァイオリン、オルガン、作曲(リュリに師事)などフランスの音楽スタイルをたっぷりと学んだ時期の集大成的作品といえます。7

つの舞曲(トータル50 の楽章の舞曲から構成される)が一つの花束を形作っています。

アンサンブル・ザルツブルク・バロックは、6

名から構成されるアンサンブルで、様々な古楽シーンで活躍するほか、マリンバとのコラボレーションなど、興味深いプロジェクトも手掛けています。 |

| |

CC 72683

(SACD HYBRID)

\2600 |

Dance!

バルトーク:ルーマニア民族舞曲 op.7

ドヴォルザーク:スラヴ舞曲集第1集 op.46

より

第1番 ハ長調、ユモレスク 変ト長調op.101-7

コダーイ:アダージョ、3つのハンガリー舞曲

ブロッホ:Adobah

ブラームス:ハンガリー舞曲より第6番、7番、1番

ピアソラ:タンゴの歴史(カフェ1930、ナイトクラブ1960)

ラディスラフ・クプコヴィック(b.1936):思い出 |

セシル・ヒュイネン(ヴァイオリン)

マリーケ・グローテンユイス(アコーディオン) |

ヴァイオリンとアコーディオンによる愉悦の響き

録音:2015年5,6月

アムステルダムフィルハーモニーオーケストラのコンミスを務めるヒュイネンと、オランダを代表するアコーディオン奏者グローテンユイスによる舞曲のアルバムの登場。

バルトークなど、ヴァイオリンだけでなくアコーディオンが加わることによって、迫力が200%増となっております。 |

.

HMF HMF

|

|

|

これぞヴィヴァルディ!

この上なく痛快、斬新・・・

ベイエ率いるリ・インコーニティ最新盤

「IL TEATRO ALLA MODA〜当世流行劇場」 |

アマンディーヌ・ベイエ(ヴァイオリン)

リ・インコーニティ |

ヴィヴァルディ(1678-1741):

・「オリンピアーデ」からシンフォニア

ハ長調 RV 725

〔1.アレグロ 2.アンダンテ 3.アレグロ〕

・ヴァイオリン協奏曲 ヘ長調 RV 282(オリジナル版)

〔1.アレグロ・ポーコ 2.ラルゴ 3.アレグロ〕

・スコルダトゥーラ調弦されたヴァイオリンの協奏曲

ロ短調 RV 391

〔1.アレグロ・マ・ノン・トロッポ 2.ラルゴ 3.アレグロ〕

・ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 RV 228〔1.アレグロ 2.ラルゴ 3.アレグロ〕

・ヴァイオリン協奏曲 RV 314a〔アダージョ〕

・ヴァイオリン協奏曲 ト短調 RV 323〔1.アレグロ 2.ラルゴ 3.アレグロ〕

・ヴァイオリン協奏曲 ト短調 RV 322*〔1.アレグロ 2.ラルゴ 3.アレグロ〕

・「ヴィオリーノ・イン・トロンバ」のための協奏曲

ト長調 RV 313

〔1.アレグロ 2.アンダンテ 3.アレグロ〕

・「ポントスのアルシルダ王妃」RV 700より第1バレエ

ト短調**

〔1.ラルゴ 2.アレグロ〕

・ヴァイオリン協奏曲ト短調 RV316より第3楽章ジーグ(プレスト)***

・ヴァイオリン協奏曲 変ロ長調「キアーラのために」RV

372a、アンダンテ

・ラルゴ RV 228(ピゼンデルの版?) |

本来、バロック音楽なんてこんな感じで痛快に楽しく聴くべきではないか、と。