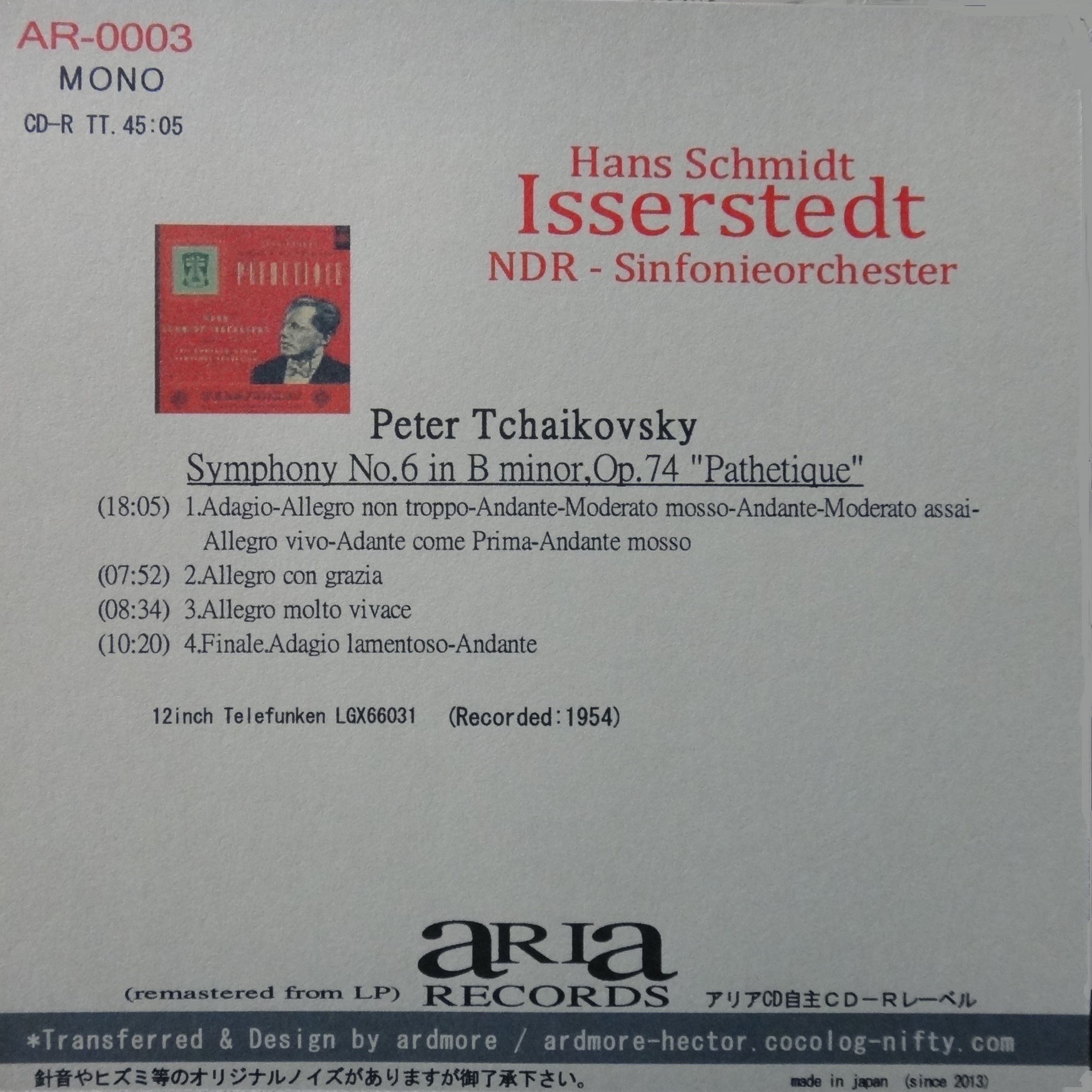

アリア・レーベル第3弾

ハンス・シュミット=イッセルシュテット指揮

北ドイツ放送交響楽団

チャイコフスキー:交響曲第6番「悲愴」

ARIA AR 0003 1CD-R\1700

ハンス・シュミット=イッセルシュテットの「悲愴」。

有名な録音ではない。CD化も一度TAHRAでされたきり。

演奏もきわめて明快な、いかにもイッセルシュテットらしい「何も足さず何も引かない」もの。妙に聴くものの心を盛り上げたり逆なでしたりすることはない。硬質ではあるが、率直で自然な演奏。

だからこれまであまり話題になることはなかった。

しかしこの「悲愴」にはドイツ復興の夢が託されている。

そしてその夢を実現できたドイツ人の誇りと喜びがこめられている。

だからこの演奏を多くの人と共に味わいたかった。

戦争で破壊されたドイツの音楽界にあって、1950年代は「復活」の10年だった。

1950年代中盤、すでにベルリン・フィルは往年の実力を取り戻し、バイエルン放送交響楽団は南ドイツを代表するオーケストラに成長し、バンベルク交響楽団もカイルベルトを迎え早くも黄金時代を迎えつつあった。

が、イッセルシュテット率いる北ドイツ放送交響楽団こそ、この「復活」の10年を象徴する輝かしい存在だった。

イッセルシュテットはベルリン・ドイツ歌劇場の音楽総監督まで上り詰めていたのだが、戦争によってとある農村に疎開していた。

ドイツ敗戦が決したあるとき、そのイッセルシュテットを二人のイギリス軍将校が訪れる。

彼らはイギリス支配下にあるハンブルクの放送局に新たなオーケストラを創設したい、そのために力を貸してほしいとイッセルシュテットに申し出たのである。

それも中途半端なオーケストラではない。世界に名だたるNBC(ニューヨーク)、BBC(イギリス)、フランス国立放送のオーケストラと肩を並べる高水準のものにしたいというのである。

イッセルシュテットはその申し出を受け入れ、そこから夢が始まる。

彼らは捕虜収容所や封鎖地域をかけずりまわり、ビラやチラシをまき、優秀な楽団員を募集する。

イッセルシュテットはその楽団を「わが夢のオーケストラ」と呼び、厳しいオーディションを開いた。

その審査基準がすごい。

弦楽器はベルリン・フィルとウィーン・フィルを足したもの。管楽器はコンセルトヘボウとボストン交響楽団をさらに高めたもの。

・・・はっきりいって当時の荒廃したドイツでそれを求めるのは不可能である。しかし彼らはその不可能を可能にするためにひたすら突き進んだのである。

まるで漫画のような話だが本当である。

そしてわれわれが想像もつかないような苦難もあっただろう・・・、ついに彼の地に新しいオーケストラが誕生する。

彼らのオーケストラは当初は北西ドイツ放送交響楽団と呼ばれた。コンサート・マスターはなんと直前までベルリン・フィル・コンマスだったエーリヒ・レーン!おそらくいろいろな名手がイッセルシュテットの夢と情熱に共感してこの「夢のオーケストラ」に加わったのだ。

かくして彼らの最初のコンサートは、早くも1945年11月1日ハンブルク音楽堂で開かれた。大成功。それは彼らの栄光のファンファーレだった。

1947年にはフルトヴェングラーが客演。また48年に行われたヌヴーとの伝説のブラームスは多くの方が聴かれていると思う。

当然のことながらその後も活発なコンサート放送が行われ、フランス、イギリス、旧ソビエト、アメリカなど国外でのコンサートの機会も増えてくる。

まるで映画を見ているような大成功。

わずか10年足らずで彼らはドイツ音楽界復興の先鋒として活躍することになり、そして着実にその地盤を築いた。

彼らは、神から差し出された「夢」への切符をしっかり掴み、そして自らの手でその「夢」を実現したのである。

このチャイコフスキーの「悲愴」は、そんな彼らが1954年初頭に生み出した演奏。

モノラルだが、その分愚直なほどにその熱意とエネルギーがこちらに伝わってくる。

決して激しく畳み掛けてくるような演奏ではない。

しかし、ここには屈辱と失意の中から立ち上がり夢に向かって突き進む、かつての「音楽の中心地」ドイツの熱い思いが詰まっているのである。

|

|

![]()