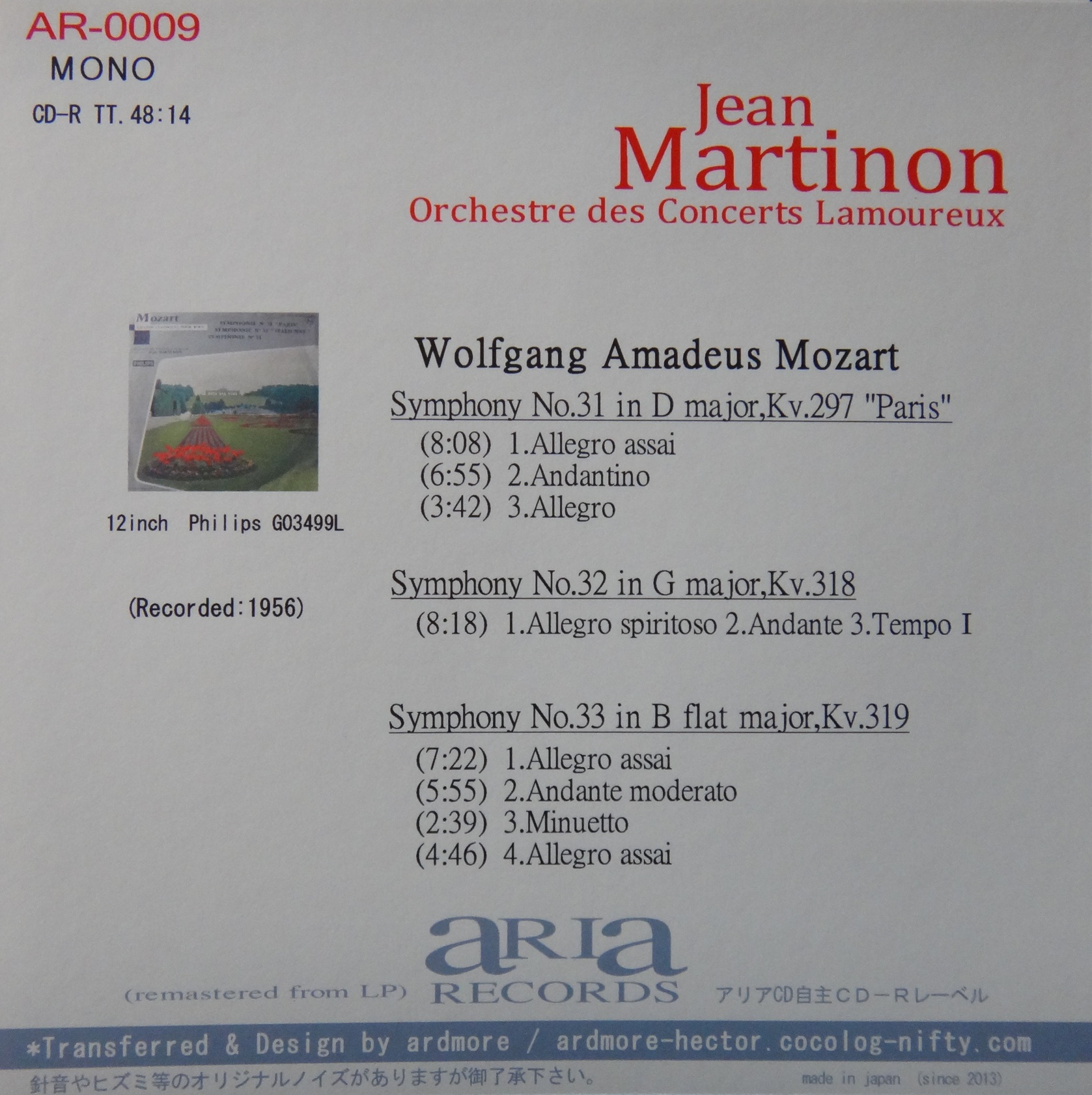

アリア・レーベル第9弾

ジャン・マルティノン指揮&コンセール・ラムルー管弦楽団

モーツァルト:交響曲第31番「パリ」、第32番、第33番

ARIA AR 0009 1CD-R\1700

アリア・レーベルもあっというまに第9弾まで来た。まだまだリリースしたい音源が山のように控えているが、さあ今回は一体どれにしよう。

おや、まだモーツァルトの交響曲が出てないのか・・・。

じゃあ「ジュピター」あたりを大御所の演奏で聴いてもらおうか。

・・・と思ったけど、ここはやっぱりモーツァルトの交響曲の中で一番好きな曲を。

交響曲第31番「パリ」。

恋と友情に彩られた、モーツァルトの人生でおそらく最も幸せだったマンハイムでの滞在から一転、地獄に突き落とされることになるパリ。

人生2度目となるこのパリでモーツァルトが経験したのは、初めてと言っていい挫折、冷たい世間の仕打ち、・・・そして母親の死。

この曲が完成したとき母親はまだ死んでない。ただおそらくそうとう病状は悪かったはずで、ちょうど瀉血(血を抜く前世紀的治療法)とかをしている。

しかしそんな状況にあってモーツァルトの頭の中は、15年前には自分を神童としてもてはやしながら、今回は冷たく突き放したパリの人々を見返すことでいっぱいだったのだろう。

1778年6月の半ばに、この魅力的な交響曲は完成する。

当時ヨーロッパ最高の音楽水準を誇った都市マンハイムでの成果を存分に生かし、同時に最先端都市パリの洗練された空気を取り入れた、モーツァルト過去最大級となる交響曲。

全編息をつかせぬ発想と旋律にあふれた青年モーツァルトのまぎれもない傑作。

これ以降もたくさんのすばらしい交響曲が生まれるが、この曲ほど「天才の意地」のようなものを感じさせる作品はない。モーツァルトとしては珍しく何度も推敲に推敲を重ね、これでもかといわんばかりに次々と魅力的な場面が訪れる。

「これでもまだおれにひれ伏さないか」というモーツァルトのしたり顔が目に見える・・・そんな曲。

しかし・・・モーツァルト、この曲を書いているくらいなら母親をまともな医者に連れて行ってあげるべきだった。ちゃんと看病してあげるべきだった。

コンセール・スピリチュエルでの初演の2週間後の1778年7月3日、母マリアは異国の地パリで亡くなる。

われわれはその犠牲の上にこの交響曲を手に入れたのである。

交響曲第31番「パリ」は、モーツァルトに冷たかったはずの聴衆を夢中にさせ、拍手喝采を集め、モーツァルトのプライドを一時的にではあるが満足させた。

モーツァルトは初演時の成功を喜び、数日後、父親にこんな手紙を書いている。

「僕はもう嬉しくって、終わるとすぐにパレ・ロワイヤルに行って—おいしいアイスクリームを食べて—願掛けのロザリオの祈りを唱えて—家へ帰りました」

ちなみにその手紙は母親の遺体の前で書かれた。

だから、この曲は・・・やはりパリの人の演奏で聴きたい。いや、聴かねばならない。

モーツァルトを冷遇し、そうかと思うと一転拍手喝采し、しかし結局最終的には放り出した、素晴らしきパリジャンたちの末裔の演奏で。

しかしどういうわけかパリの人々による演奏は少ない。まるで避けるかのように。まるでタブーででもあるかのように。

今回用意したのは、フランス人指揮者ジャン・マルティノンと、パリのコンセール・ラムルー管弦楽団による演奏。

ラムルー管のモーツァルトといえばマルケヴィッチとハスキルの黄金コンビによるピアノ協奏曲録音が馴染み深い。また、マルケヴィッチが振ったあの栄えあるベートーヴェン録音もラムルー管だった。

ラムルー管はいかにもパリの匂いがするが、創立当時はヘンデル『メサイア』のパリ初演、バッハの『マタイ受難曲』、ヘンデルの『ユーダス=マカベウス』などを上演、ワーグナー作品をパリに広めることにも意欲的だった。だからもともと独墺圏の作品にも強さを持つ。

またマルケヴィッチが指揮するとちょっと才気煥発すぎてトンガリすぎてしまうところもあるが、マルティノンが振るとその音楽は機知に富み、洗練された大人の味わいを感じさせる。初演当時のコンセール・スピリチュエルがどんな演奏をしていたかは推測するしかないが、こういう「粋」で優雅な音楽だったのだろう。

かくして我々はここで、パリのオーケストラが演奏する、魅力的且つ残酷なる「パリ」シンフォニーを耳にすることになるわけである。

|

|

![]()