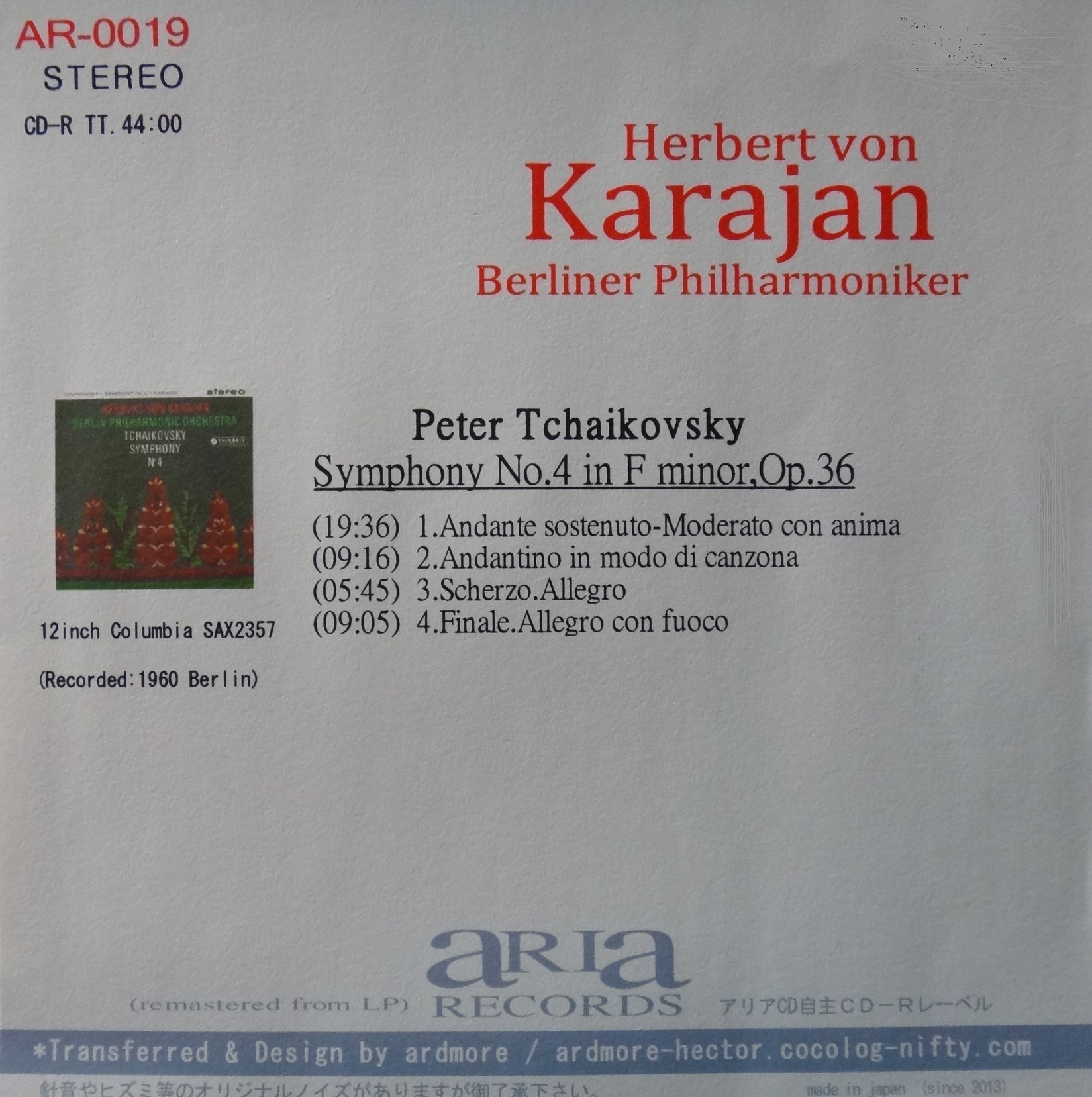

アリア・レーベル第19弾

ARIA AR 0019 1CD-R\1700

カラヤン&ベルリン・フィル

1960年のチャイコフスキー:交響曲第4番

久しぶりに聴いたのだが、うーん・・・この時代のカラヤン、ここまですごかったか、と唸った。

実は全然出すつもりなどなかったのである。

ご存知のようにアリア・レーベルではすでにカラヤンを二つ出している。

戦中1942年のトリノ放送交響楽団との「ハフナー」(AR 0013)と、戦後1948年のウィーン・フィルとの「悲愴」(AR 0014)。

どちらもすごい。

ただ店主は不遇時代のカラヤンが好きなのだが、この二つの録音を出してちょっと気持ちも落ち着いて、カラヤンを次に出すのはかなり後・・・、と思っていた。

そうしたらアリア・レーベルの復刻をお願いしている

ARDMORE が、「1960年のベルリン・フィルとのチャイコフスキーの交響曲第4番がすごい」、しかも、「すばらしい復刻ができた」と言ってデモ盤を送ってきたのである。

しかし送られても、正直「60年のカラヤンとベルリン・フィルとのチャイ4?・・・ああ、あったかね、そんなのが。」てな感じである。

フィルハーモニアとの最初の録音の数年後。DG録音の数年前。あのEMI録音の10年前。

・・・6回の録音の2回目・・・。

なんとも中途半端な存在感の録音。

全然印象がない。

ところがそいつが・・・冒頭の言葉のように、すごかったのである。

先ほど少し書いたが、カラヤンのチャイコフスキーの交響曲第4番は、フィルハーモニア管との1953年盤を筆頭に、ベルリン・フィルと数回(COLUMBIA〔EMI〕1960年,

DG1966年, EMI1971年, DG1976年)、そして最晩年のウィーン・フィル(DG1984年)・・・と、おびただしい数の録音が残されている。

有名なのは最晩年の壮麗優美なウィーン・フィル、あるいはダイナミックなベルリン・フィルとの1971年録音、研ぎ澄まされた集中力で聴かせる同じくベルリン・フィルとの1966年録音か。

どれも捨てがたい魅力を持ってはいる。

ただ、そんな中で1960年のベルリン・フィルとの録音は、ステレオ初期ということもあり、そしてすぐにDGとの1966年録音やEMIの1971年録音が出てきたこともあって、その後日の目を見ることがなくなってしまった。

誰が好き好んで「6回の録音の2回目」をわざわざ聴くだろう。

しかし1960年代初頭のカラヤンとベルリン・フィル、普通の関係ではなかった。

戦前、戦中、戦後と、カラヤンの行く手をことごとくさえぎっていた音楽界の巨人フルトヴェングラーが、1954年11月に天に召される。

あせったのはベルリン・フィル。

翌年の2月に迫った歴史的なアメリカ公演で自分たちを統率してくれる指揮者を失ってしまったのである。

ベルリン・フィルはこのときドイツ政府から今回のアメリカ公演は絶対に成功させよと言明されており、もし病身のフルトヴェングラーに何かが起きた場合に備えてこの巨人に代わる恥ずかしくない指揮者を用意しておかなければならなかった。

そこでベルリン・フィルは水面下でカラヤンに「万一フルトヴェングラーの身に何か起きたときは・・・」と、代行のアポを取っていた。

そして不幸にも「万一のことが起き」てしまい、ベルリン・フィルはアメリカ公演の指揮者代理にカラヤンを選んだ。

しかし、この男、代役で満足するような男ではない。

アメリカ楽旅の前に「フルトヴェングラー博士の後継者という条件で!」とのたまい、しかもただの「首席指揮者」ではなく、「終身指揮者」の地位を要求した。

全部かゼロか。どっちを取る?

のど元にナイフを突きつけられたベルリン・フィルは、・・・この男の前にひざまづく。

ここにベルリン・フィルのカラヤン時代が幕を開けた。

カラヤンはいろいろな面で改革を行う。

シュヴァルベ、ブランディス、シュピーラー、ボルヴィツキー、ツェペリッツ、ツェラー、コッホ、ライスター、ドゥーセ=ウテシュなど、多くの名人がこの時期に入団した。

また自分のベルリン・フィル・コンサートを非・会員制にすることで、「過去の栄光」に固執するる客層を追い出した。

そして録音、マスコミ出演などの仕事を増やし、世界に対して新しいベルリン・フィルのイメージを植えつけ始めた。

当然である。

ベルリン・フィルはもう昔のオーケストラではない。このオーケストラは私といっしょに新しい道を歩み始めたのだ。

そしてここにみなさんが聴くことになるチャイコフスキーの交響曲第4番が登場する。

カラヤンのチャイコフスキーの交響曲はたいてい「4番、5番、6番」がセットで収録される。

しかしこの第4番は違う。

このとき、カラヤンはこの第4番だけを独立して演奏する。

これはカラヤンにとって新たな時代を迎える輝かしい凱歌だったのか。

それとも旧き時代への華麗なる挽歌だったのか。

この時代のベルリン・フィルの演奏について「マンチェスター・ガーディアン」誌にこんなことが書かれていた。

「奏者の誰もが全身全霊で弓を動かし、管を吹き、打楽器を打ち鳴らしていた。

音のひとつひとつが生命力をもつと同時に、ほかのすべての音と一体になっていた。」

まさにそんな感じ。

過去の栄光はもう必要ない。

ここには、未来に向けて熱く燃える新たな指揮者と優秀な楽団員による輝かしい音楽がある。

カラヤンのことが嫌いだろうがなんだろうが、この終楽章が終わった瞬間、あなたは席を立ってブラボーと言うだろう。

どうかボリュームをできるだけ上げて、彼らの雄たけびを聴いてみてほしい。このときの彼らの想いがあなたの脳髄を直撃するに違いない。

|

|

![]()