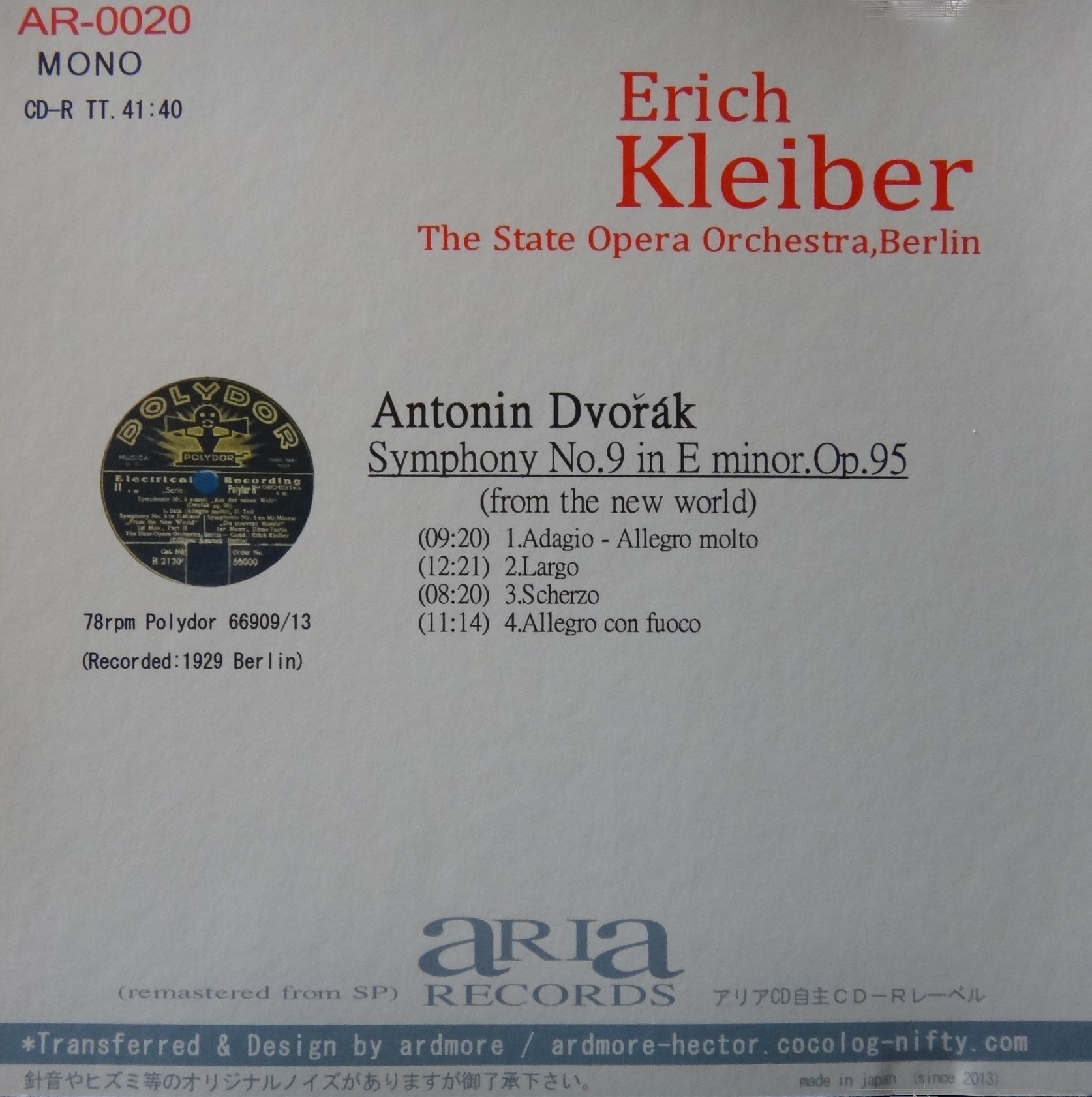

アリア・レーベル第20弾

ARIA AR 0020 1CD-R\1700

エーリヒ・クライバー&ベルリン国立歌劇場管

1929年/ドヴォルザーク:交響曲第9番「新世界より」

先日アリア・レーベル第15弾でエーリヒ・クライバーのベートーヴェンの交響曲第7番

をリリースした。

これが今までにない大きな反響を呼んだ。

「エーリヒ・クライバーがこんなに面白いとは」

「息子の血を感じました。あ、逆か。カルロス・クライバーがこの人の息子であることを初めて感じました。」

「高額オーディオでボリューム上げて鑑賞しましたよ!最高です!奥行きと分厚い音がよく聴き取れる今までにないエーリッヒのすごさを思い知った。」

「エーリヒ・クライバーでオススメのものを教えてください」

「エーリヒで手に入るものを何でもほしい」

もちろんいずれも演奏を聴いた後での反響である。

2回のフルトヴェングラーのリリースでも、クナッパーツブッシュのリリースでも、ここまでの反響はなかった。

それだけこのベートーヴェンの第7番の終楽章が、みんなのエーリヒ像と違ったのである。

知的で堅実で禁欲的・・・、というようなエーリヒ像。

確かにそういう側面もエーリヒにはある。しかしときおりエーリヒはその仮面を外す。

ギリギリの緊張感のもと、エーリヒはときおり19世紀巨匠的な濃厚なポルタメント、自在のアゴーギグ、ダイナミックな強弱を炸裂させる。

それが男性的で精力的でエネルギッシュで一本気だから、聴くものはその渦に完全に取り込まれる。

その最大最高の例が・・・今回の「新世界交響曲」。

知る人ぞ知るエーリヒの爆裂演奏。

第1楽章ラストではオケを完全においてけぼりにする前時代的巨匠演奏。

第2楽章の壮絶さすら感じさせる荒涼とした望郷の念。(それはこれから彼を見舞う過酷な運命を予感させる。)

第3楽章のギュルギュルとした容赦なき破壊力。

そしてこれまでの全エネルギーを受け継ぎ、序盤からオケの体力や運動能力を無視して突進する終楽章。

1929年。80年以上前の録音。

とんでもない昔である。

さすがのアリアCD店主もこれをリリースするべきかどうか迷った。1920年代のSP盤による、交響曲まるまる1曲の復刻・・・。何より復刻担当のARDMOREが躊躇した。

しかしこれだけエーリヒの名盤を聴きたがっている人が多い中で、この演奏を眠らせておくわけには行かない。

ある程度のリスクは承知の上で、ARDMOREを説得、ついにリリースに踏み切った。

とにかくこのSP盤には、おそろしいほどエーリヒの音楽的才能とパワーが満ちているのである。

こんな表現が許されるなら、「ああ、確かにこの人が振ったんだなあ」と感服する、そんな演奏。

エーリヒ40歳前。ベルリン国立歌劇場音楽監督としてドイツ音楽の中枢にいた。

その未来は明るく、あらゆる可能性が彼の前に開けていた。まさか、わずか6年後には祖国を離れ南米に旅立つことになるとは。

不幸にもあまり知られていないのだが、これはエーリヒにとって、貴重な、そして最大最高の演奏の一つなのである。

***********************************************

かけ始めてすぐは、SPの回転ノイズが「うるさいな」と思うかもしれない。

余計なノイズ処理を一切してないのである。

だが安心していい。

第1楽章序奏部分が終わる頃には、そのノイズよりも、エーリヒの妙に引きずるような演奏のほうに気をとられ、気づいたら「スースーノイズ」は収まっている。

そして第2楽章以降は安心してその深く力強い音響をたっぷり楽しめる。

一般にSP録音のCD復刻では、あまりにノイズを神経質に取り去るために肝心の「音」の奥深さがいっしょに消えてしまう。

そしてそれとともに異様な金属的音響が全篇を覆うことになる。そういうアルバムを大音量で聴くとかなりきつい。

だが今回の復刻はそういうことはない。

冒頭こそ盛大なノイズに抵抗を覚えるかもしれないが、聴き終ったあと、その骨太の音にきっと満足するはず。弦はしなやかで、管は力強い。そしてどこまで音量を上げても、耳が悲鳴を上げることはない。「ワク」だけなぞって、レンジに入れてチンしたような復刻ではないのである。

|

|

![]()