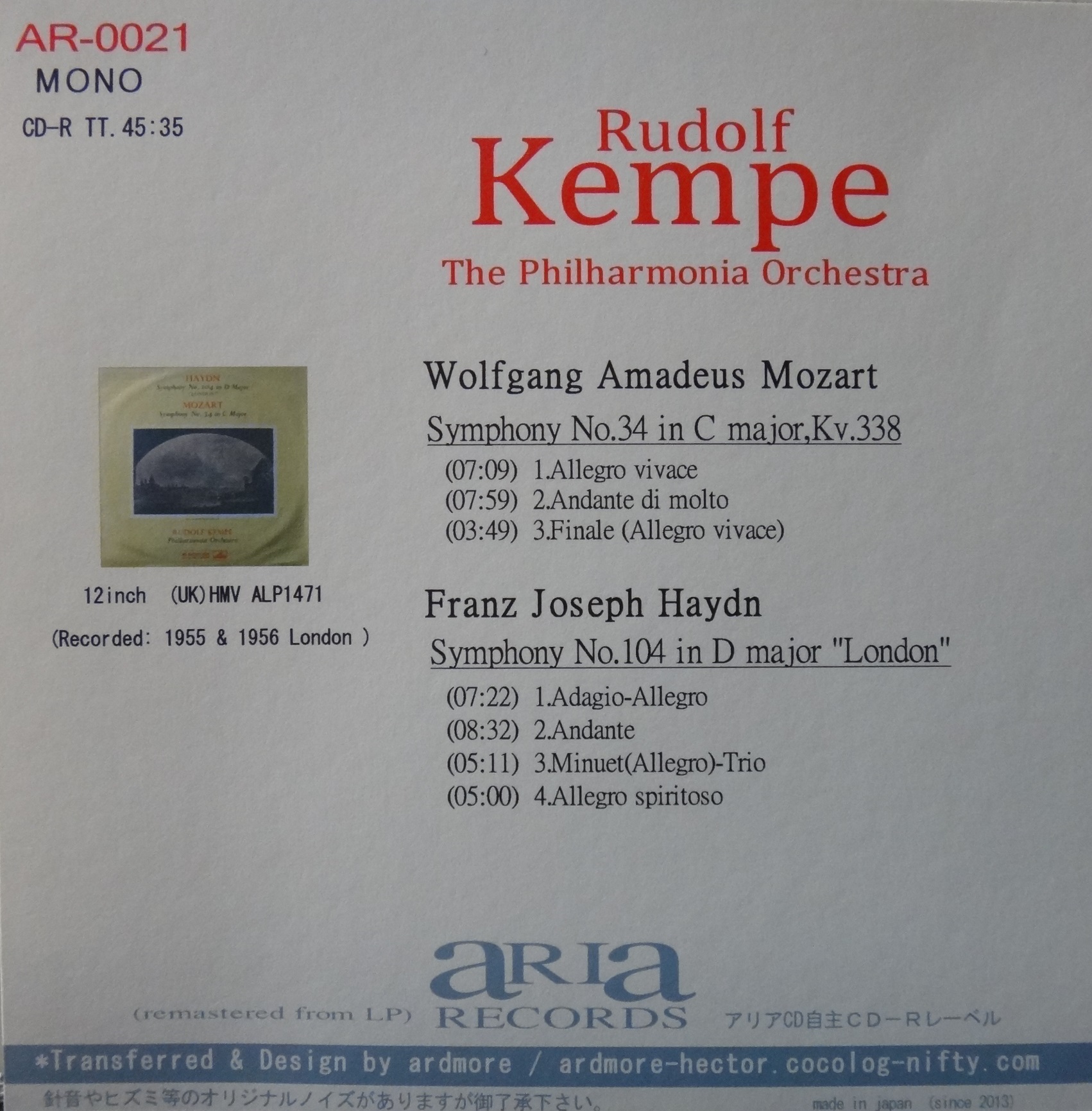

アリア・レーベル第21弾

ARIA AR 0021 1CD-R\1700

ケンペ&フィルハーモニア管

モーツァルト:交響曲第34番

モーツァルトの31番以降の交響曲に対して、「不遇」などと呼ぶことがふさわしくないことは分かっている。

しかし前半の第31,33,34番は、その後の交響曲と比べてなんとも「不遇」としか言いようがない。

ということで店主としては、アリア・レーベルで第36番以降の交響曲を取り上げる前に、これらの3曲のアルバムを紹介しておきたい。

第31番「パリ」については第9弾でも書いたが、今回紹介したいのは第34番である。

これが、まあ、かっこいい曲なのである。

とくにその第1楽章。かっこよさで行けばモーツァルトの交響曲中1,2を争うのではないか。

そして推進力と覇気という点では、「ぶちきれた舞踏音楽」とでもいうべき終楽章も非常に印象的。

こんなすごい交響曲が後期6大交響曲に埋もれて案外見過ごされているとは、なんとももったいない話である。

モーツァルトがこの曲を書いたのは1780年の夏。

就職失敗、失恋、母親の死、聴衆の冷たい仕打ち。孤独と失意と絶望。そんな「地獄のパリ旅行」から戻ったモーツァルトが、泣く泣くザルツブルグに戻り、憎悪する大司教のもとで再び宮仕えをしている頃の作品。

自分の才能を高く評価してくれる会社を求めカッコ良く退職したはいいが、結局誰も雇ってくれず、元の会社の嫌な上司に頼み込んで出戻り再就職した・・・そんな感じの時期。

まあ、人生どん底。

しかしモーツァルトがすごいのは、この時期にとてつもない傑作を残していること。

「戴冠式ミサ」K.317(1779年3月23日)、交響曲第32番K.318(1779年4月26日)、交響曲第33番K.319(1779年7月9日)、「ポスト・ホルン・セレナード」K.320(1779年8月3日)、「ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲」K.364(1779年夏)、交響曲第34番K.338(1780年8月29日)、そして店主がモーツァルトの最高傑作のひとつと思う「証聖者のためのヴェスペレ」K.339(1780年)、・・・

ご覧のとおり、モーツァルトはこの時期、腐ったりスランプに陥るどころか、逆に異常なアドレナリン噴出状態で作曲に没頭していた。

モーツァルトは、この短期間の「負け犬時代」に、歴史に残る傑作を続々生み出していたのだ。

そういう男には天も味方する。

「音楽の神様」のほうがすりよってくる。

2年前の職探しのときは不首尾に終わったあのミュンヘンから、なんと大作オペラ作曲の依頼が来たのである。オペラ・セリア「イドメネオ」。

もし戻ってきたザルツブルグでモーツァルトがふてくされて、まともに作曲をしていなかったら、神様はこんな幸運を与えてくれただろうか。よしんばそんな機会があったとして、ここでこれらの大傑作群を書き上げることができただろうか。

しかしモーツァルトにはその幸運を掴む用意があった。そしてその幸運を次につなげる用意があった。

モーツァルト、ここであの一世一代のオペラ・セリアを生み出し、大成功をもぎ取る。

そしてここでの大成功がウィーンでの大司教との大喧嘩に直結し、そのままモーツァルトのウィーンでの独立、大成功へと話が進むことになる。

人生のあや、というかもしれない。

しかし、あの「ザルブルグくすぶり時代」の2年間に及ぶ旺盛な作曲期間があったからこそ、モーツァルトはその後のウィーンでの成功を勝ち得たと思わないだろうか?

とくにここで登場する英雄的でダンディでエネルギッシュな交響曲第34番。この曲が完成したのは1780年8月。そしてオペラ「イドメネオ」の作曲依頼が来たのも同じくこの時期だった。

当時の境遇とは裏腹のこの交響曲の持つ勇ましい生命力が、「大作オペラの作曲依頼」というその後のモーツァルトの成功の鍵となる事象をグイと引き寄せたのだ。

いずれにしてもこの2曲が生まれたときから、モーツァルトの人生は一気に怒涛の展開となるのである。

////////////////////////////////////////////////////

では、その交響曲第34番、誰の演奏で聴くか。

「不遇」とはいえ、モーツァルト指揮者なら当然みんな録音しているわけで、名演も少なくない。

しかしここで取り上げるなら、「他の番号もいっぱい録音してる」指揮者の演奏より、「どういうわけか魅入られたようにこの曲を録音してしまった」指揮者の演奏を取り上げたいではないか。

ということでここでもって来たのはケンペ&フィルハーモニア管の演奏。

ケンペは1950年代の中盤にオペラ指揮者からコンサート指揮者へダイナミックに転進した。

彼は戦後、ワイマール国立歌劇場、ドレスデン国立歌劇場、バイエルン国立歌劇場、コヴェント・ガーデン歌劇場、メトロポリタン歌劇場で活躍。まさにオペラの世界に生きていたのだが、コヴェント・ガーデンでの成功を受けてロンドンで熱狂的に支持されるようになり、それはやがてオペラからコンサートという大きな転換をもたらすことになる。

また同時に、前年に亡くなったフルトヴェングラーの隙間を埋めるように始まったベルリン・フィルとの関係も、彼をオペラからコンサートへとその重心を変えさせた。

そんな「コンサート指揮者」ケンペの草創期ともいえる1950年代中盤に、彼としては珍しいモーツァルトが集中して録音されることになる。

フィルハーモニア管との序曲集(1955年)、交響曲第34番(1955年)、ベルリン・フィルとの「レクイエム」(1955年)、ロイヤル・フィルとの交響曲第39番、第41番(1956年)。

ケンペは確かにモーツァルト指揮者ではない。

彼の交響曲録音はわずか3曲。上記の第39番、第41番・・・そして今回の第34番のみ。

しかも第34番は録音から発売まで数年間待たされ、第39番、第41番にいたってはずっとお蔵入りになっていて、発売まで実に半世紀近くを要した(2000年

TESTAMENT)。

だからケンペが生前リリースしたモーツァルトの交響曲はこの第34番だけ。

今回のキーワードであるところの「不遇」とはまさにこのことか。

しかしそんなケンペのモーツァルトが実にいいのだから世の中面白い。

「洗練させず、スマートぶらず、ロココぶらず、凝縮された力強さが一貫し、すべての声部がくっきりと聴こえてくる。リズムやアクセントはどこまでも強靭、木管は細部までよく聴こえ、ハーモニーの味は濃い。」

これは第34番に対する評論家宇野功芳氏の評。

ケンペは言った。

「さがすべきではない。めぐり合うべきである。さがすということは、意識的な小細工を意味する。めぐり合うのは、作曲者とその音楽に対する献身の結果である。」

まさにその言葉をそのまま表現したようなモーツァルト。

「モーツァルトの交響曲第34番はこうであってほしい」というような、そんな演奏。

この推進力にあふれた「何かを掴んでやる」という作品に、必要以上に華美な装飾や、甘ったるい媚はいらない。

このケンペの演奏がいい。

たわごとと思って聞いてほしい。

ケンペがどういうわけかLPとして1曲だけ遺した今回の第34番。

これは、1780年にモーツァルトのところにいたのと同じ神様が生み出した、奇跡的な録音のような気がするのである。

|

|

![]()