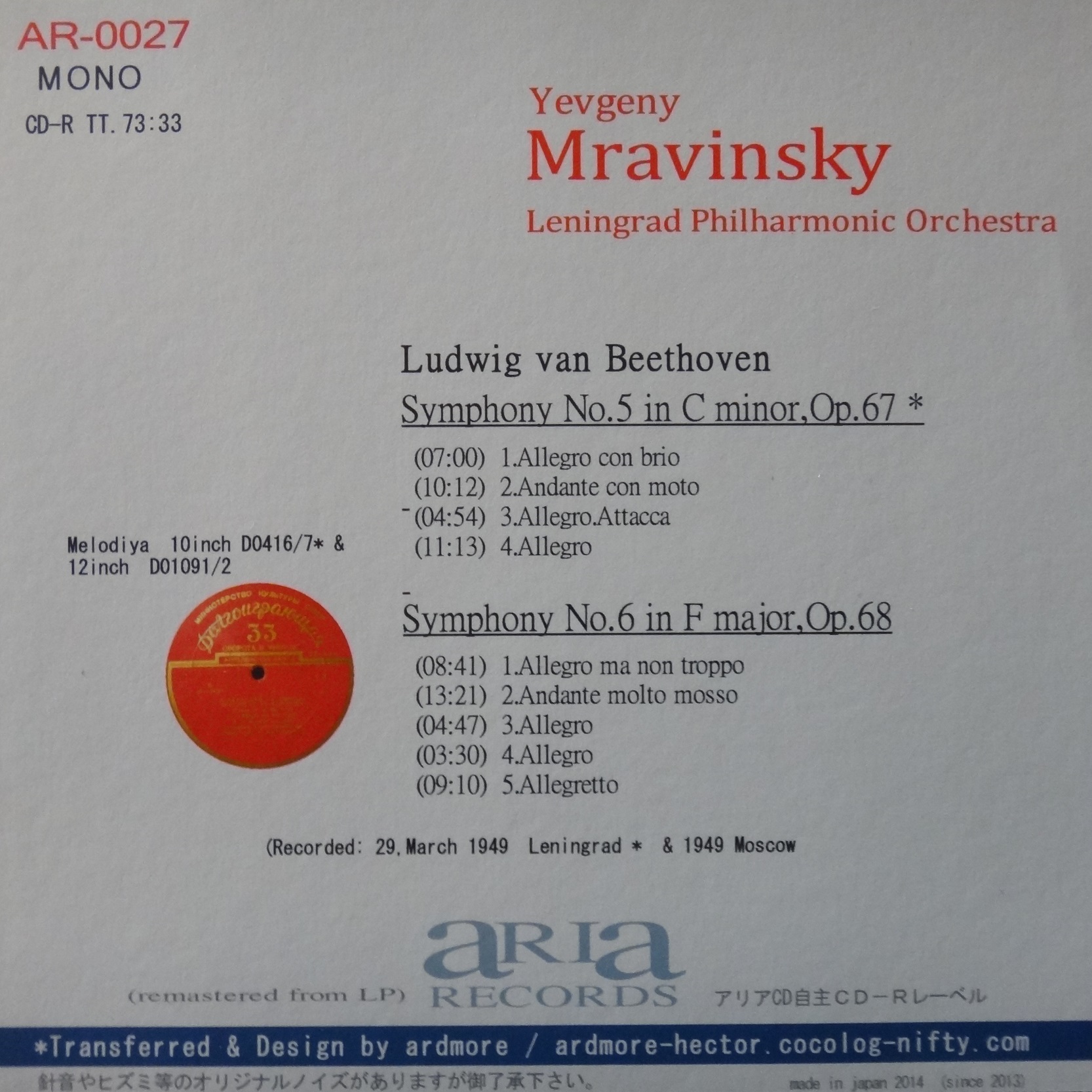

アリア・レーベル第27弾

ARIA AR 0027 1CD-R\1700

ムラヴィンスキー&レニングラード・フィル 1949年

ベートーヴェン:「運命」&「田園」

いつ誰が殺されても全くおかしくなかった。

1930、1940年代のソビエト連邦。

スターリンによる大粛清は2000万人の命を奪ったといわれる(ロシア現政府が認めたのは1260万人)。

まさに人類最大の悲劇。

ところがそんな悲惨な状況でも、ソビエト政府は世界に「ソビエト芸術」を誇示するために音楽文化を優遇していた。

突然姿を消してしまう芸術家もいたが、その一方でめきめきと頭角を現す者もいた。

エフゲニー・ムラヴィンスキー。

1903年、サンクト・ペテルブルク生まれ。

革命の闘士や英雄を一族に持つ厳しい家庭の中で育った少年は、やがて音楽の道に進む。

そして大粛清の時代を切り抜けた彼は、やがてソビエト音楽最高の体現者として国家的偉人に登りつめ、ソビエト最高のオーケストラ、レニングラード・フィルに半世紀(1938-1988年)にわたって君臨することになる。

今回ご紹介するのはそんなムラヴィンスキーの1949年のベートーヴェン。オケはもちろんレニングラード・フィル。

ムラヴィンスキー最初期のベートーヴェン録音だが、これまであまり紹介されることがなかった。

この録音の当時、ムラヴィンスキー46歳。

レニングラード・フィルの首席指揮者となって10年。

ここまでのムラヴィンスキーの経歴をたどれば、1931年に28歳でレニングラード・フィルを初指揮、1934年には定期的に登場するようになり、1937年秋の定例コンサートのオープニング・コンサートに抜擢され、11月にはショスタコーヴィチの交響曲第5番を初演。1938年第1回全ソ連指揮者コンクールに優勝し、その栄誉を受けてついにレニングラード・フィルの首席指揮者となる。

わずか35歳のことだった。

なんとも順風満帆で、この上ない英雄的進撃。

・・・に見える。

ただそれはムラヴィンスキーの天才的才能というよりも、政治的状況が生み出したものと考えるほうが正しいかもしれない。

要は当時のソビエト、指揮者がいなかったのである。

ベテランの指揮者たちは殺されるか逃げるか。そんな状況にあったため、ソビエト連邦は才能ある若手を見つけて育てるしかなかった。そこで白羽の矢が立ったのがムラヴィンスキーだったのである。

当時のソビエトの政治的選択は残虐な地獄を生んだが、この選択は珍しく正解だった。

この男、なかなかの大人物だったのである。

実はその頃のレニングラード・フィルは「ゆるゆる」だった。客演していたクレンペラーが「規律に欠けている」と苦言を呈するようなオケで、コンサートでも重大なミスが頻発していた。

それなのに上述のとおり政府からは優遇されて団員たちは傲慢になっている。

一方それまでバレエ指揮が本業だったムラヴィンスキーは、レニングラード・フィルに初めて登場してからは、オーケストラ団員にお伺いを立て古参の団員の顔色を伺いながらようやくレパートリーを広げてきた。つまり勉強させてもらっている身だった。

そんな音楽青年がある日いきなり首席指揮者になってしまったのである。

そうなる前にショスタコーヴィチの交響曲第5番を初演しているくらいなのだからそれなりの権威があったのではないかと思うかもしれないが、実はその抜擢は本人もまわりも作曲者本人も驚くようなとんでもなく意外な抜擢だった。

つまりムラヴィンスキー、この就任当時まだまだかけだしだったのである。

団員たちはこの新米首席指揮者を嘲笑し、反発し、その誤りを露骨に指摘して馬鹿にした。

どうするムラヴィンスキー。ぶちきれるか?やめるか?誰かに言いつけるか。

いや、そこでムラヴィンスキーは「がんばった」のである。

陳腐な言い方だが、そうなのである。ムラヴィンスキーは「がんばった」!

団員を説得できるまで歯を食いしばって勉強し、ときに懐柔し、ときに厳格に臨み、少しずつ少しずつ団員を手なずけていった。

そんな中ムラヴィンスキーが一番「がんばった」のが・・・ベートーヴェンだった。

「ベートーヴェンがすべての基礎」ということがムラヴィンスキーにはもちろん分かっていたのだろう、首席指揮者就任後から3シーズンで彼はとにかくひたすらベートーヴェンを勉強して習得し、独自のアプローチを身につけた。

その厳格で真摯な姿勢が団員たちの共感と尊敬を呼んだのかもしれない。「この男やるな」と思わせたのかもしれない。団員たちはいつの間にかこの若き青年指揮者に魅せられるようになり、気づいたら半世紀が経っていたというわけである。

さて、ということで今回のベートーヴェン。

ムラヴィンスキーがレニングラード・フィルの首席指揮者となって10年目の演奏。戦争も終わり(戦時中はみんなでノヴォシヴィルスクに疎開して、そこでびっくりするほどたくさんのコンサートを開いた。要はそこで実地訓練を山と積んだわけである。)、随分オーケストラもムラヴィンスキーに心を開き始めた頃。ようやくムラヴィンスキーがその真の才能を現し始めた頃。

このベートーヴェンを聴いてみなさんはどう思うだろう。

後年のムラヴィンスキーに比べて、まだまだ軽いと思うだろうか。まだまだ甘いと思うだろうか。まだまだゆるいと思うだろうか。・・・確かにそういう側面もあるかもしれない。だからこの録音は現在ほとんど語られることがないのかもしれない。

・・・しかし店主にはこの清冽で毅然としたロマンに、若きムラヴィンスキーの輝かしい未来を見る思いがするのである。

全盛期のムラヴィンスキーの、宇宙も凍りつきそうな緊張感あふれる演奏はもちろんすごい。ただ、輝かしい未来に向かって一歩踏み出したばかりのこの演奏も、なんだか聴いててぞくぞくする。

少なくともこの演奏でムラヴンスキーはレニングラード・フィルの連中のハートを掴んだのである。

|

|

![]()